Ответ на пост «Наташа»3

Работала на нашем судне повар Валентина. Фактически Чеховская женщина, уроженка Ленинграда, которая в себе сочетала все лучшее, что могло быть в аристократии.

Катаемся по морям, возим грузы, и вдруг получаем известие, что в ближайшем порту, в недружественной стране, ждет нас портконтроль. Эти товарищи имеют достаточно широкие полномочия по проверке, в частности человек, в которого они тыкнут пальцем, должен продемонстрировать: спуск шлюпки, запуск аварийного дизель-генератора, аварийного же пожарного насоса, переход на аварийное управление рулем и.т.д. поскольку прибалты очень специфичные люди (не все, но я лично еще не видел нормального прибалтийского пск-шника) они выбрали Валентину. Поправив шаль, сняв очки, она безукоризненно выполнила все процедуры, чем обескуражила многих.

Этим же вечером механик оправдывался перед капитаном за высокий расход топлива, называя ряд, казалось бы, логичных причин. Случайно проходившая мимо Валентина, гневно наморщила носик, посмотрела прямо в глаза механику и промолвила: "Аркадий, как вам не стыдно, ведь даже по звуку слышно, что у вас неравномерно работают цилиндры, выставите уже подачу нормально" (ТНВД на тех ГД выполнен раздельно, для каждого цилиндра). Обескураженность утренними подвигами внезапно испарилась. Все просто охуели. Оказалось с 23 и до 45 лет (пока не стало тяжело) хрупкая, аристократичная Валентина работала пом. Капитана - пом. Механика на речных толкачах.

Судоходный канал Балаково

Ветеран речного флота один спасает "речной танк", отказавшись от $500 тыс. из Китая

Ветеран отказывается продавать затонувший бронекатер за рубеж. Но средств на восстановление советской реликвии у него нет.

Уникальная история верности из Амурской области. Там пытаются спасти живую легенду - бронекатер времён Великой Отечественной войны. Он сейчас буквально тонет. А единственный, кто хоть как-то старается удержать его на плаву, - ветеран речного флота. Притом что его неоднократно убеждали продать судно за границу, и даже предлагали просто космическую сумму. О том, как совесть не позволяет торговать историей...

"Видите, клёпочки, вон, сними! С этого борта хорошо клёпки видно. Вот это заклёпы, не то что сварка была, а заклёпы", - говорит ветеран.

Это отличительная черта практически всех советских кораблей 30-х годов. Никакой сварки. Значит, перед нами точно легенда: советский бронекатер довоенной постройки. Правда, сейчас у него не лучшие времена. В 2013-м после наводнения в Приамурье катер затопило по самые люки. И с тех пор он всё глубже зарывается на дно.

"Вот в этом году намело очень много песка. Потому что большая вода, ГЭС пускала, размывала", - говорит ветеран.

Евгений Бибиков выкупил его в 93-м, когда давно списанный железный герой Великой Отечественной ржавел на приколе.

"Я пошёл к директору клуба юных моряков, спросил: "Продай мне, зачем тебе нужен?" Он, говорит: "Хорошо. Ты мне на миллион купишь форму детям?" Я говорю: "Какой разговор? Без разговора", - рассказывает Бибиков.

Перевёз плавучий танк в свою маленькую бухту, хотел сделать музей на открытой воде. Всё-таки живая история. До сих пор на нём видны шрамы той войны.

"Воевал. У нас есть сведения о командирах, конкретно, где, в каких операциях был, участвовал", - говорит ученый секретарь Амурского филиала военно-научного общества Владимир Чепелев.

Он патрулировал береговую линию Азовского моря, прошёл по всему Дунаю до самой Вены в 45-м. Потом отправился на Дальний Восток. Был много раз обстрелян и подбит, но уцелел. И вот именно сейчас его нужно спасать.

"Сейчас надо два насоса: один убирает песок, другой вымывает всё, это всё откачивается. И если есть дыры какие-то, это всё заделать можно – просто цементом залепить. Дайте двух человек и насосы – я его за неделю подниму", - говорит ветеран речного флота Евгений Бибиков.

Но поднять со дна – это только половина работы. Речной танк всё-таки нуждается в серьёзной реставрации. И вот здесь в одиночку Евгению Бибикову не справиться. Нужна помощь властей, которую он не перестаёт ждать год за годом. Тем более что желающие заполучить живую легенду в очередь становятся. И даже обещают огромные деньги.

"Как один китаец мне говорил, его дедушка на таком же корабле служил в России. О, как получилось! По-настоящему 12 млн за него давали. А в этом году звонил опять китаец, чтобы я сделал документы, всё – 500 тысяч долларов!" - говорит ветеран.

Но он непреклонен. Говорит, история и честь ни за какие деньги не продаются. Тем более за границу.

"Я что, не русский, что ли? Как я могу согласиться на то, чтобы китайцам отдать то, что нам нужно? Мне уже 70 лет, мне уже деньги никакие не нужны", - говорит Бибиков.

Поэтому он готов даже просто его передать. Но только своим. И с одним условием: что бронекатеру будет подарена вторая, уже вечная жизнь. В качестве памятника или музея. Только вот готовых помочь ветерану пока нет. Вот и несёт Евгений в одиночку свою вахту рядом с катером, точно зная: этот железный воин пусть и тонет, но сдаваться не собирается.

Легендарный теплоход "Метеор" на подводных крыльях. Что у него внутри!

Серийное производство Метеоров уже прекращено, но это не помешало ему в своих трёх различных модификациях (342, 342Э, 342У) успеть стать самым массовым СПК (судном на подводных крыльях) в мире.

Правда даже самый массовый СПК успел почти полностью исчезнуть из флотилий речного пароходства, и чтобы посмотреть на это чудо советской инженерной мысли мне пришлось ехать в другой регион. В этой статье я покажу как теплоход выглядит изнутри: мы пройдёмся по салонам, заглянем на мостик и даже спустимся в машинное отделение!

Три салона с общим количеством посадочных мест на 50 пассажиров. Мягкие, удобные кресла сейчас заботливо укутаны защитными чехлами, но даже с ними, салон судна смотрится достаточно органично.

Многие ругают советский дизайн, но салон Метеора даже по нынешним меркам смотрится достаточно современно. С другой стороны, многие уже скучают именно по такому оформлению и возможно, скоро подобные салоны вернуться уже в виде «ретро» стилизации на новых судах.

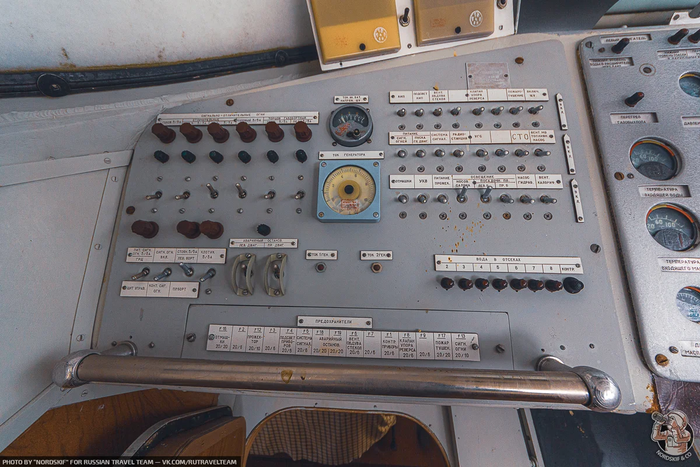

Особый шик — рулевая рубка. С точки зрения ретро-дизайна она выглядит просто отменно. Правда, штурвал так и норовит развалиться.

Ссохшееся дерево рассыпается, стоит к нему прикоснуться. Всё же судно уже многие годы стоит заброшенным (не эксплуатируемым) и постепенно разрушается в ходе естественных процессов.

Советские приборные панели — отдельный вид прекрасного. Не знаю почему, но они мне очень нравятся. Всё логично, понятно и удобно.

Достаточно любопытно расположен якорь, доступ к которому осуществляет через специальный люк.

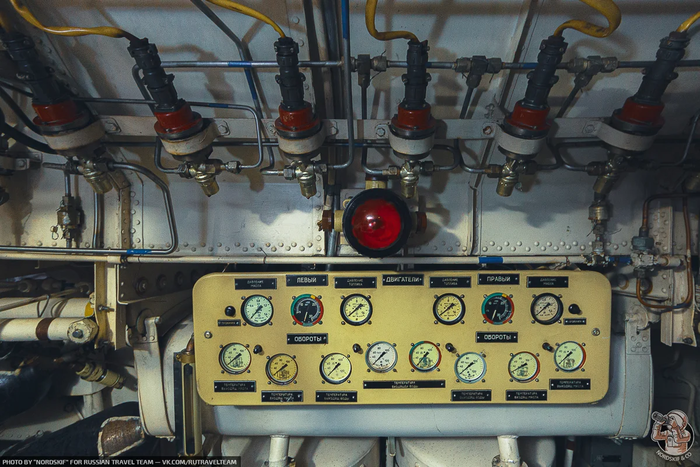

Ну и конечно же стоит заглянуть в машинное отделение, где стоят два двенадцатицилиндровых четырёхтактных турбированных дизельных двигателя суммарной мощностью в 2000 лошадиных сил! Предельная скорость с таким мотором была почти 80 километров в час, но обычно судно с пассажирами двигалось с болеем скромными 60 километрами.

Из блога: "NordSkif & Co"

Немного речных баек

Вот уже двадцатый год работаю на речном флоте. За это время накопилось много интересных и смешных историй, как произошедших лично со мной, так и рассказанных. Некоторыми из них решил поделиться.

Для начала легенда от старшего поколения. В 90е на Енисее, на небольшом танкерочке был смешной и в то же время печальный случай. Команда была очень недовольна кокшей, а так как поваров всегда не хватало, увольнять ее капитан до осени не хотел. Второй штурман и моторист решили ее злобно " разыграть". Сменившись с вахты пошли в машину, положили небольшую досточку, сверху накрыли фуфайкой так, чтобы досточка была в районе спины. И воткнули топор, вокруг топора полили кетчупом. Второй напялил это хозяйство на себя, пошел и тихонечко лег на корме. А мотор пошел на завтрак и говорит поварихе со злобно-довольным выражением: "Все, завалил я этого гон..на." Та, типа: "Да не гони." Он: "Ну сходи на корме глянь"........

В общем, мотора и второго уволили по статье, а кокша уволилась сама и, по слухам, попала в дурку.

Ещё из рассказанного. Шел вверх ОТ. Большой мощный толкач. Две баржи "в нитку", груженые серой. А баржи длиной по 86 метров. Вечером встали в тумане. Утром туман не рассеивается, стоят. А движение по приборам на данном участке весьма напряжно. По УКВ, однако, слышится движуха, уже почти обед. Командиры решили, ну хрен с ним, не сутки же стоять, поедем по локатору. Пошли мотористы на бак состава, а там... идеальная видимость. У берега висел клочок тумана и пароход стоял как раз в нем.

А это случилось лично со мной, когда я еще был третьим, или вторым помощником. Вооружение. Все на мази, механизмы отрепетированы, машина отмыта, пароход отмыт, впереди два дня до сдачи регистру. Уходим по домам, на пароходе только один дежурный... И вот, день сдачи. Капитан говорит - запусти дизеля, погоняй. Захожу в идеально чистую машину, в цивильной чистой одежде, открываю на правом индикаторные краны... продувка... Из всех 8-ми цилиндров мощные фонтаны солярки окатывают меня и всю машину до кучи... Картина Репина "Приплыли".

Выяснилось что... Дизеля у нас стояли "хабаровцы"- восьмерки. А на них форсунки с гидрозапором, пружины в них нет и когда дизель не работает, иглу распылителя ничего не держит... А на ТНВД подкусило нагнетательный одного из цилиндров. И за два дня солярка самотеком заполнила дизель.

Пришел к нам на практику мотором "очень умный" парень. Я насторожился еще когда он на настенном комнатном барометре в рубке хотел поменять батарейки, потому что стрелка у него постоянно в одном положении. А потом отработали мы на Большой Хете завоз на Ванкор. Недели три проползали, вышли, идем домой. Он мне задает вопрос: "А почему на Ванкор только из Красноярска и Подтесово пароходы ходят?". Я отвечаю: "Ну а откуда еще?" Он говорит: "Ну, из Москвы, например". Я спрашиваю: "По морю?" Ответ меня убил окончательно: "А чо, в Москве Енисея нет?"

Ещё вспомнил случай. Работал третьим, пришли на Ванкор в разгар его стройки. Кипиш несусветный, пароходов уйма. Маневры переставляем баржи от крана на рейд, с рейда к крану, я с переносной моторолкой на баке. Приличный отвальный ветер, капитан взмокший дергает рычаги. На берегу стоит генеральный директор нашей конторы и общается с руководством Ванкора. А тут стоит упомянуть, что мой голос очень похож на голос генерального директора и когда однажды он во время предыдущей ванкорской экспедиции катался на нашем пароходе, нас все путали по рации...

В общем стоят солидные дядьки, общаются, и тут у генерального возник какой-то вопрос к нам. Он взял у кого-то из ванкорских моторолку и начал настойчиво звать капитана по имени-отчеству, ибо канал, на котором мы работаем, он знал. И тут капитан выдает очень нервным и громким голосом: "ДА HULE ТЕБЕ НАДО???!!!". Мы на баке падаем со смеху, генерал недоуменно смотрит в сторону рубки, а капитан, сообразив что к чему, начинает заикаясь извиняться. 😂

Мораль сей басни такова: всегда будте вежливы со своим экипажем. 😉

Ну и ещё прикол с ванкорских завозов. Воды в Большой Хете совсем мало, спускаем порожняк. Первая моя навигация старпомом в пароходстве. Взяли три огромных баржи БО на буксир, причем за кормы и вытравили с каждой цепи-волокуши, да побольше, чтобы на поворотах не летали по берегам и, в случае посадки, в корму нам не приехали. Едем, скорости нет. Добавил оборотов. Скорость 7.5, для тех условий нормально. Но что-то уж баржи подозрительно летают. Подхожу к протоке Речников, а там ужас как узко и остров с берегом идут изгибом. Сбавил до пяти. Итак, зашел в узкость. Баржи летают по берегам как ненормальные, скорость 4.5-5. Понять ничего не могу, да и судя по берегу, нифига не пять... Осенило... Кто-то из молодежи на стоянке "потыкал" шаловливыми ручонками GPSку и переключил скорость на "узлы".

По воде... как по воздуху. История легендарных судов на подводных

Летом тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, во время Всемирного молодежного фестиваля в Москве, в Столицу свозилось для демонстрации множество технических новинок. Перед глазами партийного руководства прошел целый парад инновационных изделий. Но пожалуй, самым эффектным было представление первого в СССР теплохода на подводных крыльях Ракета-1. За штурвалом экспериментального корабля стоял сам конструктор, Ростислав Алексеев.

Многие люди старшего поколения помнят эти чрезвычайно быстроходные суда футуристической формы, как нож рассекающие водное пространство. Они совместили в себе казалось бы, два несовместимых понятия – вода и крылья.

Первая ракета прошла путь от Горького до Москвы за 15 часов. Это был несомненный рекорд скорости. Иностранные газеты, из-за завесы секретности ловившие каждое слово из-за "железного занавеса", вышли с сенсационными заголовками.

Дело в том, что уже к середине двадцатого века скорость традиционных кораблей, достигла своих максимальных значений. Тема судов, с нетрадиционными принципами поддержания, активно изучалась по обе стороны океана, но для Британии, и для США дееспособный быстроходный флот долгое время был непозволительной роскошью. И то, что не смогли сделать эти крупнейшие океанские Державы, удалось произвести на берегах Волги, благодаря гению замечательного советского конструктора Ростислава Алексеева.

Ходовые испытания первого алексеевского торпедного катера на подводных крыльях начались осенью 1943 года. Работы производились на заводе «Красное Сормово», некогда базовом предприятии ЦКБ Алексеева. К 1951 году конструкторское бюро выделилось в отдельную структуру, а ряд его сотрудников, во главе с Алексеевым, получили Сталинскую премию, за новаторские достижения в области судостроения.

Татьяна Алексеева, ведущий инженер-конструктор ЦКБ Алексеева, дочь Ростислава Алексеева: Вопрос у государства о создании скоростных судов уже появился во время войны, как не парадоксально. Именно в годы войны, где-то конец 1941, начало 1942ого года, получил завод такую разнарядку, что необходимы суда с принципиально иной скоростью. Радикально. Ростислав Евгеньевич как раз тогда и занялся этой темой.

Это была одна из самых стремительно развивающихся отраслей промышленности после войны. В кратчайшие сроки были сделаны эскизы десятка моделей крылатых судов, каждое с уникальными свойствами. Почти все они в итоге пошли в серию. Полноценный быстроходный флот Советского Союза был создан всего за восемь лет.

Стремительные теплоходы моментально влюбили в себя пассажиров плавностью обводов и линий, и внешним обликом, будто сошедшим с иллюстраций книг советских фантастов. Пока наши потенциальные противники, в традициях Холодной войны, изучали возможности военного применения алексеевских новинок, его бюро, словно пирожки, штамповало все новые модели пассажирских и грузовых судов, пригодных и для морского судоходства.

Михаил Гаранов, главный конструктор судов на подводных крыльях ЦКБ Алексеева : В свое время суда, которые мы создавали, для того, чтобы познакомить весь мир, потенциальных заказчиков, они совершали длительные переходы, например, из Феодосии, на берегу Черного моря, суда своим ходом доходили до Англии, до Таллинна. Так же совершали переходы вокруг Африки, вокруг Японии и Филиппин.

Алексеевские конструкции раздвигали все привычные представления о скорости движения на воде. К примеру, морской «Метеор», выпущенный вслед за ракетой в 1958 году, преодолевал расстояние от Феодосии до Москвы за тридцать ходовых часов. Обычные теплоходы следовали этим же маршрутом более шести суток.

К середине 60тых годов скоростной флот Советского Союза превышал по количеству единиц все остальные флоты мира. По рекам, озерам и прибрежным морским маршрутам ходили сотни Ракет, десятки Комет и Метеоров. Они перевозили в год свыше двадцати миллионов пассажиров. Нижегородские скоростные суда поставлялись в десятки стран, где работают и по сей день.

Михаил Гаранов, главный конструктор судов на подводных крыльях ЦКБ Алексеев. У нас в свое время было создано самое быстроходное судно Буревестник. Ростислав Евгеньевич Алексеев ещё занимался его созданием. Он был главным конструктором. Оно двигалось со скоростью сто километров в час. Это было самое скоростное речное судно.

Предела скорости нет! - это слова самого Ростислава Алексеева. В его суда изначально заложены огромные возможности для модернизации и применения любых ноу-хау. Умение заглядывать в будущее было одной из главных отличительных черт местной технической школы.

Из блока "Дневники Зеленого края"