Ученые Пермского Политеха выяснили, что может помочь лучше очищать удобрения от лишних примесей

Сильвинитовая руда служит ключевым источником сырья для производства калийных удобрений. Однако в ней присутствуют нежелательные примеси – глинистые шламы. Они мешают добывать калий, поэтому перед переработкой руду нужно очищать. Для этого традиционно используется ультразвуковая обработка. В результате шламы оседают на поверхности раствора в пене, но ее вязкость и устойчивость мешают переработке и транспортировке. Ученые Пермского Политеха впервые установили, что ультразвук помогает лучше создавать пену при обогащении руды: она становится на 11-18% объемнее, при этом быстрее разрушается, что оптимизирует весь процесс очистки.

Статья опубликована в журнале «Journal of Mining Science», том 60, № 6, 2024. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту хлористого калия, который широко используется в сельском хозяйстве, химической и фармацевтической промышленностях. Удобрения из него увеличивают урожайность зерновых, овощей и фруктов, укрепляют корни и стебли, делая растения устойчивее к засухе и болезням.

Их основное сырье – сильвинитовая руда, которую добывают в шахтах или карьерах. В чистом виде ее использовать нельзя, поскольку необработанные минералы содержат шламы – глины и соли, которые снижают качество удобрений. Поэтому руду необходимо очищать: ее дробят в мелкий порошок, смешивают с водой и вспомогательными веществами, а затем обрабатывают пузырьками воздуха – они «вытягивают» примеси на поверхность и оставляют их в пене, которую затем можно удалить. Такой метод называется флотацией. Однако ей мешают шламы: они забирают часть реагентов, из-за чего руда остается очищенной не до конца.

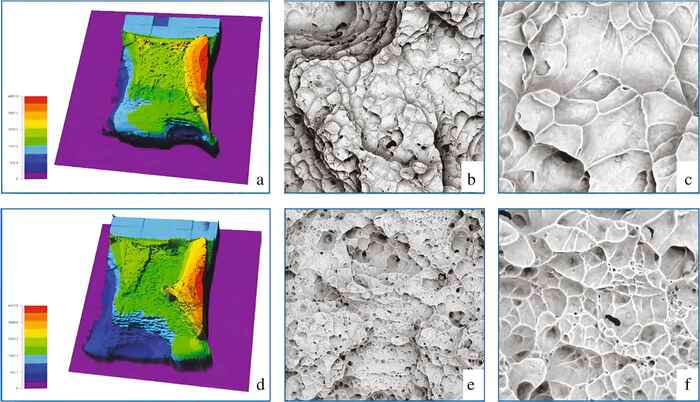

– Флотационная пена представляет собой смесь из воздуха, водного раствора с реагентами и твердых минеральных фрагментов в ней. Она служит для избирательного разделения минералов: несмачиваемые частицы прилипают к пузырькам воздуха и поднимаются в пену. При этом ее свойства, такие как объем, устойчивость и влажность, критически влияют на эффективность процесса. Глинистые шламы стабилизируют ее, делая слишком вязкой и устойчивой, что осложняет транспортировку и переработку, – поясняет Алексей Чернышев, аспирант кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.

Как мыло в грязной воде пенится хуже, так и реагенты в такой среде работают менее эффективно. Ученые Пермского Политеха изучили пенообразующие свойства растворов, чтобы понять, как можно улучшить процесс очистки. Они выяснили, что если обработать вспомогательные вещества ультразвуком перед применением, они начинают действовать эффективнее.

В серии экспериментов использовали разную мощность высокочастотного звука – от 0.34 до 0.85 Вт/см³ в течение 150 секунд. Основное внимание уделялось изменению характеристик раствора: объема, высоты, устойчивости и скорости разрушения.

– Мы установили, что ультразвуковая обработка делает пену менее вязкой, что помогает эффективнее извлекать шламы из руды. Ее объем увеличился на 11-18%, а ее «сухость», то есть содержание жидкости, снизилась, что улучшило условия для захвата частиц шламов. При этом она стала проще разрушаться, особенно при высокой мощности ультразвука – например, 0.85 Вт/см³. Это важно для последующих этапов обезвоживания, так как устойчивая пена затрудняет транспортировку и сгущение продуктов флотации, – рассказывает Владимир Пойлов, профессор кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, доктор технических наук.

Ультразвуковая обработка также повлияла на солевые растворы, снизив их вязкость и поверхностное натяжение, что может улучшить эффективность трехфазных систем, состоящих из твердой фазы, жидкости и газа.

Результаты исследования открывают новые возможности для оптимизации флотационного обогащения сильвинитовых руд. В перспективе можно снизить энергозатраты на обезвоживание благодаря менее устойчивой пене, уменьшить потери реагентов и даже сократить их использование за счет активации ультразвуком. Все это способствует более качественному составу калийных удобрений.