Могила Жириновского на Новодевичьем

Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину его смерти, в апреле 2023 года.

Фотографии сделала вчера:

Могила находится на центральной аллее Новодевичьего кладбища, на большом перекрестке, недалеко от могилы Ельцина. Изначально Владимира Жириновского планировали похоронить на Троекуровском кладбище, но планы изменили. Политик и сам предсказывал, что его могила будет расположена на Новодевичьем.

А эти фотографии были сделаны в августе 22-го:

➖➖➖

Новодевичье кладбище. Могилы забытых знаменитостей. Юрий Желябужский, человек запечатлевший Ленина

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала.

Вчера я рассказывал о знаменитой русской актрисе и революционерке Марии Федоровне Андреевой похороненной на первом участке старой территории, примыкающей к монастырской стене. Рядом, буквально в нескольких шагах похоронен её сын.

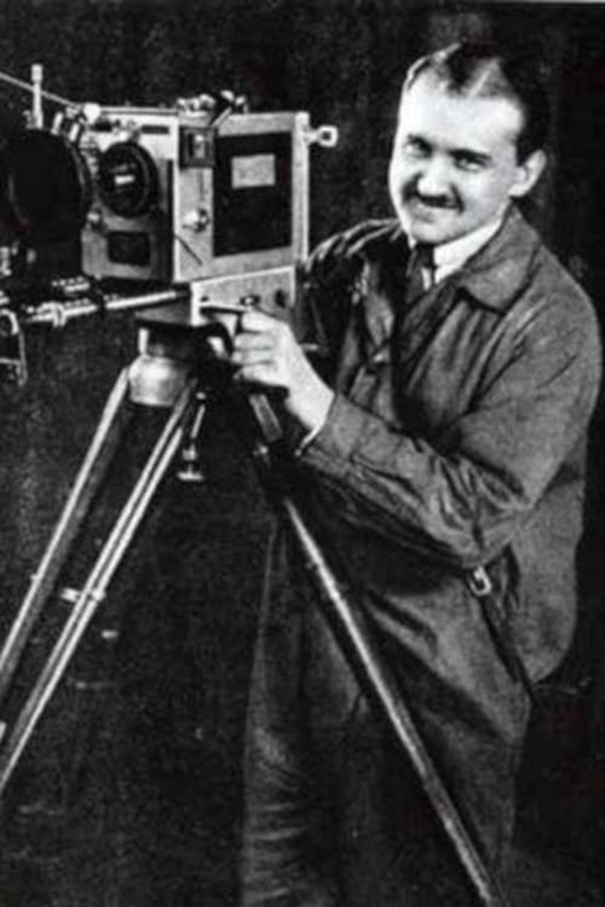

Желябужский Юрий Андреевич (1888 -1955)

Родился в Тифлисе в семье Тайного советника Андрея Алексеевича Желябужского и актрисы Марии Федоровны Желябужской, в дальнейшем прославившейся под сценическим псевдонимом Андреева.

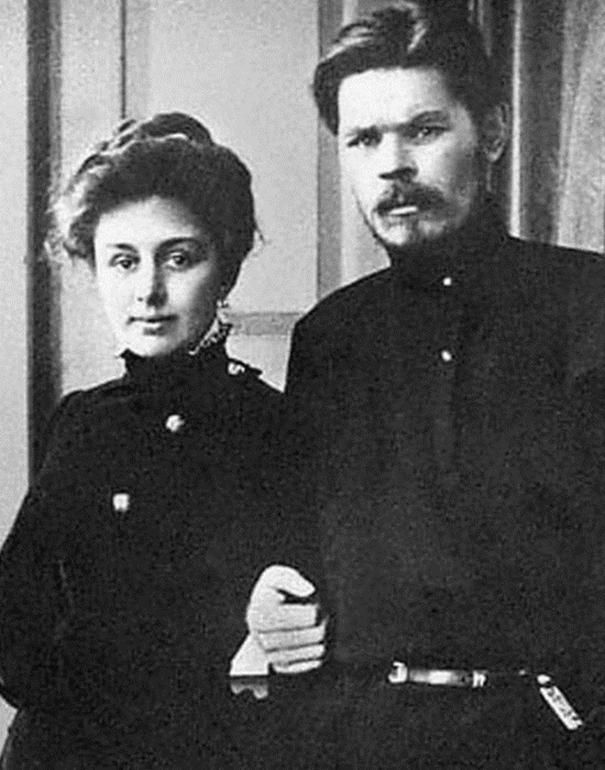

После того, как родители расстались вместе с матерью и её новым гражданским мужем, писателем Максимом Горьким жил в Италии на острове Капри.

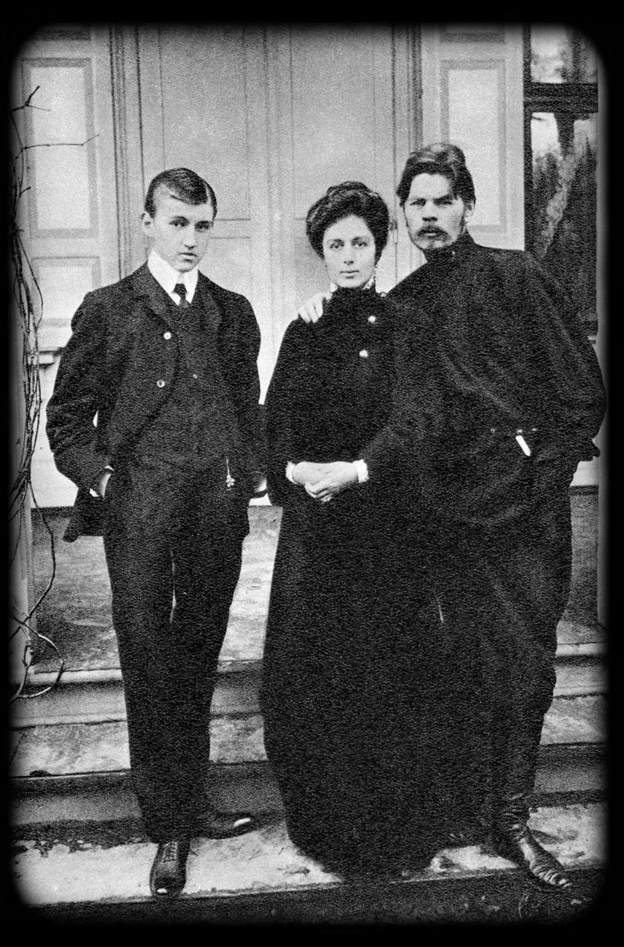

Юрий Желябужский с матерью и отчимом на острове Капри

Юрий с детства увлекался фотографией. Именно он стал автором знаменитого снимка «Ленин в гостях у Горького на острове Капри играет в шахматы с Богдановым», который был опубликован во всех советских учебниках истории и литературы.

К этой же серии относится и другая фотография, которая в советские времена не публиковалась, но сохранилась в архиве кино фото документов.

Сегодня её бы отнесли к разряду «прикольных».

Соперник Владимира Ильича за шахматной доской, на обоих этих фото Александр Александрович Богданов, видный большевик, философ, писатель и врач так же похоронен на Новодевичьем, но о нем я расскажу в другой раз, а пока давайте вернемся к Юрию Желябужскому.

Карьера в кино

Нужно сказать, что Юрий Желябужский был достаточно серьезным молодым человеком, который в отличие например от Максима Пешкова (родного сына Горького) не собирался сидеть на шее у обеспеченных родителей и стремился чего то добиться в жизни самостоятельно.

В 1913 году он поступает в Петербургский политехнический институт на кораблестроительный факультет. Одновременно продолжает много фотографировать и подрабатывает переводчиком и литературным сотрудником в различных столичных журналах.

С 1916 года перебирается в Москву , где начинает сотрудничать с кинофирмой «Эра» и Товариществом И. Ермольева в качестве сценариста. Одно время работал в Московской кинолаборатории Кенеке и Мартынова. Постепенно все больше склоняется к профессии кинооператора. В дни Февральской революции снимал демонстрацию рабочих, организованную Московским советом, и его кадры стали одними из первых в революционной кино летописи.

С июня 1917 года – оператор, сценарист и режиссёр на кинофабрике «Русь» куда его порекомендовал Станиславский.

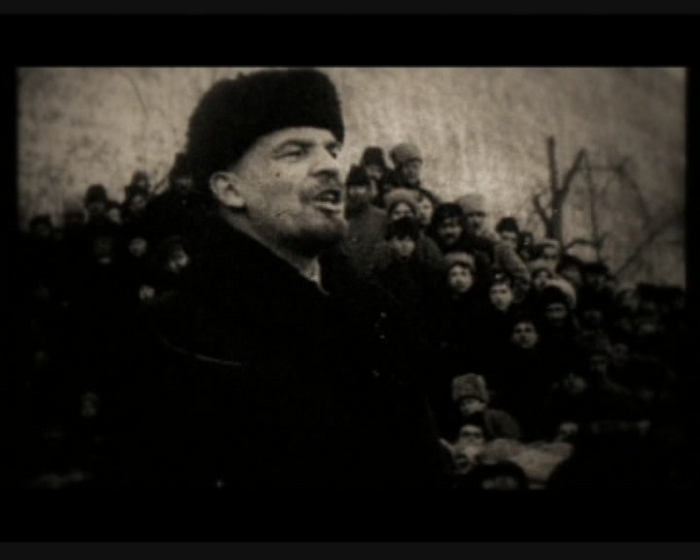

В 1918 году вошёл в группу кинооператоров снимавших В.И. Ленина. В 1958 году из материалов отснятых Желябужским и его товарищами среди которых были будущие классики советского и мирового кино Лемберг, Новицкий, Славинский, Тиссэ и другие был смонтирован фильм «Живой Ленин».

1 сентября 1919 года в Москве была создана первая в мире Государственная школа кинематографии, положившая начало ныне всемирно знаменитому ВГИКу одним из организаторов и преподавателей которой стал Юрий Андреевич Желябужский. В дальнейшем с ВГИКом была связана вся его жизнь. Здесь он прошёл путь от преподавателя операторского мастерства, до профессора и заместителя директора по учебной и научной работе.

Эмблема ВГИК

Желябужский выезжал в киноэкспедиции на фронта Гражданской войны, стал одним из основоположников советского документального, научно популярного и учебного кино.

В 1922 году ездил в служебную командировку в Германию, для закупки оборудования для кинофабрики «Русь», которая в дальнейшем была преобразована в Киностудию имени Горького.

Стал одним из основоположников детского кино в СССР, сняв, как режиссер и оператор фильмы сказки «Девочка со спичками», «Новое платье короля», «Морозко»(1924).

Принимал участие в работе над первым советским фантастическим фильмом «Аэлита», как оператор

Принцесса Марса - Юлия Солнцева

и снял как кинорежиссёр и оператор первую советскую кинокомедию «Папиросница от Моссельпрома»

Никодим Митюшин - Игорь Ильинский

Всего снял 35 художественных фильмов, причем на многих совмещал функции сценариста, режиссера и кинооператора. После наступления эпохи звукового кино снял всего один художественный фильм «Лавры мисс Эллен Грэй», не имевший успеха, после чего полностью переключился на преподавательскую работу во ВГИКе.

После Великой Отечественной войны вернулся к работе в кино, как режиссер научно – популярного жанра. Снял цикл фильмов о замечательных русских художниках

1946 — Живопись Репина (научно-популярный)

1947 — Василий Иванович Суриков (научно-популярный)

1952 — Виктор Васнецов (научно-популярный)

1953 — Валентин Серов (1865—1911 г.) (научно-популярный)

Автор нескольких книг по операторскому искусству. Вел курсы научного кино в Московском доме ученых, директором которого была его мать Мария Андреева. Скончался в октябре 1955 года. Похоронен на первом участке Новодевичьего кладбища в нескольких шагах от матери.

Вместе с ним похоронена его жена

Дмоховская Анна Михайловна (1892-1978)

Советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Более 40 лет служила во МХАТе.

В кино сыграла 10 ролей, в том числе и в самом известном фильме мужа «Папиросница от Моссельпрома».Самая известная роль Палага Фёдоровна в фильме Ивана Пырьева «Богатая невеста».

и её второй муж

Зелонджев-Шипов Георгий Михайлович (1895-1963)

Советский писатель, переводчик и сценарист, киноактёр, режиссёр. Самый известный фильм в котором он снялся «Сумка дипкурьера» (1927)

Фото с сайта http://nd.m-necropol.ru/

О судьбе дочери М.Ф Андреевой, Екатерины Андреевны Желябужской - Гармант (1894—1966) сведений почти нет. Известно только что она жила в Москве и работала переводчицей.

Новодевичье кладбище. Могилы забытых знаменитостей или о ком не расскажут экскурсоводы. Мария Андреева – товарищ Феномен

Рассказ о Марии Федоровне Андреевой легендарной актрисе-революционерке которой поклонялись самые богатые и знаменитые мужчины своего времени, а теперь её имя практически забыто.

Статус её пребывания на этом кладбище "для лиц имеющих особые заслуги" определяется надписью на скромном памятнике "Член КПСС с 1904 года". Иначе говоря старый большевик, а между тем судьба её уникальна, но давайте обо всем по порядку.

Андреева Мария Федоровна (1868 – 1953)

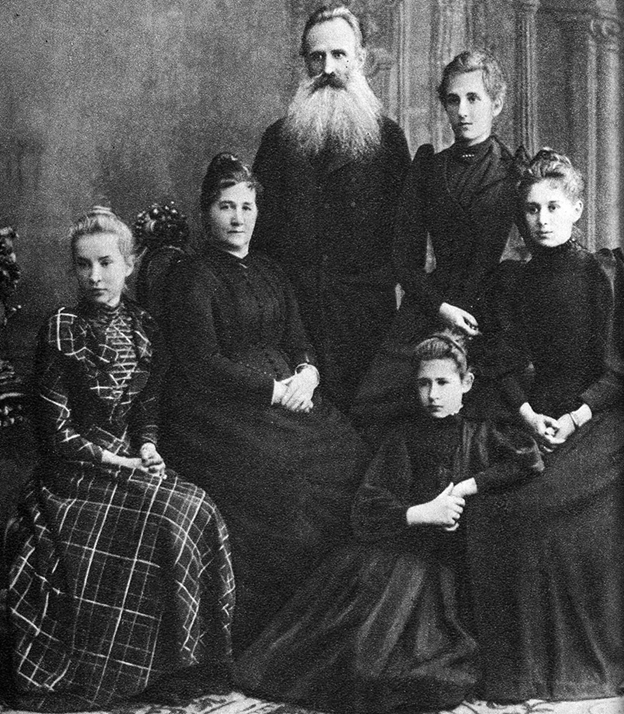

Родилась 4 июля 1868 года в Санкт-Петербурге в прославленной театральной семье. Отец Федор Александрович Федоров-Юрковский, был известным актером, а затем и главным режиссером Александринского театра. Матушка Мария Павловна Лелева-Юрковская, также играла в Александринке, поэтому Маша и её сестры с детства воспитывались в атмосфере творчества и искусства.

Семья Юрковских. Мария первая справа.

Закончив гимназию, она поступила в драматическую школу, а в 1886 году дебютировала на сцене в Казани в составе антрепризы Медведева. Практически сразу Мария Федоровна, а тогда ещё просто Машенька имела огромный успех у публики. Молодая, красивая, артистичная, изыскано грациозная она не знала недостатка в поклонниках, но следует сказать, была весьма разборчива.

В 20 лет она вышла замуж за Действительного тайного советника (гражданский чин соответствовавший генерал лейтенанту) Андрея Алексеевича Желябужского, который был старше неё на 18 лет, имел высокое положение, блестящие перспективы карьерного роста и разделял страсть супруги к театру.

После рождения двух детей сына Юрия и дочери Екатерины Мария Фёдоровна оставила сцену на несколько лет, лишь изредка выступая в любительских постановках.

Все изменилось после переезда к новому месту службы мужа в Тифлис. Там супруги вступили в местное Артистическое общество, и начали вместе играть в его спектаклях, под псевдонимом Андреевы. С тех пор Мария Федоровна на всю жизнь осталась Андреевой.

Москва, Москва

Спустя ещё несколько лет Желябужский получает перевод в Москву.

Супруги сняли девяти комнатную квартиру в центре Первопрестольной, наняли прислугу и каждый зажил своей жизнью. Пока Андрей Алексеевич строил свою карьеру, по железнодорожному ведомству, Мария Федоровна училась вокалу в Московской консерватории, брала уроки у знаменитой актрисы Надежды Михайловны Медведевой, которая когда то училась у Щепкина и была наставницей Марии Ермоловой. Став членом московского Общества искусства и литературы, она блистала в его постановках вместе с Константином Сергеевичем Станиславским.

За три года жизни в Москве она с огромным успехом сыграла главные роли в 11 спектаклях, а театральные критики присвоили ей титул «самой красивой русской актрисы».

Когда в 1898 году Станиславский и Немирович-Данченко объявили о создании Художественного Общедоступного театра, Мария Андреева безоговорочно стала его примой.

Прима МХТ и один из богатейших людей России

Начало двадцатого века вознесло Андрееву на вершину успеха. У неё есть все. Богатый любящий муж, двое детей, успех на сцене самого модного в то время театра. Она принята в обществе, роскошно одевается у самой Ламановой, носит драгоценности достойные членов императорской семьи. Её портреты пишут самые знаменитые художники того времени в том числе Илья Ефимович Репин.

К тому же следует сказать, что муж, который как мы помним, был значительно старше, особо не ограничивает её свободу. Недостатка в поклонниках у Андреевой никогда не было, но на рубеже веков в неё влюбляется, не кто ни будь, а сам Савва Тимофеевич Морозов, один из богатейших русских промышленников

В 1898 году Савва Тимофеевич случайно попал на первый спектакль Художественного театра «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого и был настолько потрясен увиденным, что тут же стал его самым щедрым меценатом, или спонсором, говоря нынешним языком.

За свой счет он построил новое здание театра в Камергерском переулке и покрывал его огромные долги, поскольку первые несколько сезонов МХТ были провальными с финансовой точки зрения.

Ну и конечно вскоре по Москве поползли слухи, что такие грандиозные расходы он несет не только и не столько из любви к театру, сколько из-за страсти к приме этого театра – Марии Андреевой.

Конечно их связь, как говорится, имела место быть, и деньги он на неё тратил огромные, вернее думал, что на неё, но в действительности средства одного из главных русских капиталистов шли… на революцию.

Товарищ Феномен

К социал-демократам Андреева примкнула ещё в 1899 году. Именно тогда у неё возник короткий роман со студентом политеха Дмитрием Лукьяновым, который был репетитором её сына Юрия и приобщил свою любовницу к ученью Маркса, которого она, кстати сказать, читала в подлиннике. Через пару лет Лукьянов скончался от чахотки, но Андреева уже тесно была связана с революционерами. Зачем ей это было нужно? Наверное, не хватало острых ощущений, причастности к чему-то тайному, авантюрному.

Как бы там ни было Мария Федоровна участвовала в доставке нелегальной литературы, прятала подпольщиков, добывала для партии деньги.

Некоторые историки считают, что ее роман с Саввой Морозовым был изначально запланирован Лениным и Красиным – с целью привлечь к революционной деятельности если не самого Савву, то хотя бы его деньги. Если это так, Андреева выполнила партийное поручение блестяще.

Морозов потратил «на революцию» порядка полумиллиона рублей. Именно он финансировал издание и доставку в Россию газет «Искра», «Новая жизнь» и «Борьба», помогал скрываться нелегалам и лично прятал в своем имении Николая Баумана и Леонида Красина.

За умение добиваться самых невероятных целей и решать самые невозможные задачи Андреева получила партийную кличку товарищ Феномен, которой её «наградил» лично Ленин.

Конец карьеры в МХТ

Партийные дела, светская жизнь, неурядицы в семье (фактически с Желябужским они не жили с 1896 года) и прочие отвлекающие факторы привели к сильному падению позиций Андреевой в театре. На роль «примы» все настойчивей претендовала ученица Немировича Ольга Книппер. Говорят, что ни один театр не обходится без интриг и соперничество между двумя актрисами разгорелось нешуточное. Однако после того как в 1901 году Ольга Книппер превратилась в Книппер-Чехову вопрос о первенстве больше не стоял.

О.Л. Книппер-Чехова и А.П.Чехов

К тому же Станиславский во всеуслышание заявил: «Андреева – актриса полезная, Книппер – до зарезу необходимая». Возможно, необходима она была в большей степени, как жена Чехова, чьи пьесы на тот момент составляли основу репертуара, трудно теперь судить, спустя более, чем, сто лет. Как бы там ни было, Андреева ушла, «громко хлопнув дверью». Благодаря её стараниям Станиславский и Немирович – Данченко рассорились между собой, а Савва Морозов с ними обоими.

Роман с Горьким

С молодым входящим в моду драматургом Горьким Андрееву познакомил Чехов, во время гастролей МХТ в Крыму в 1900 году. Позже они встречались во время работы над пьесой «На дне», где Андреева играла Наташу. После ухода Андреевой из театра они вместе уезжают в дачное местечко Куоккала под Петербургом и начинают жить вместе. Андреева к тому времени официально расторгла брак с мужем, а Горький хотя давно уже не живет вместе с женой и сыном Максимом, формально остается несвободен.

13 мая 1905 года при невыясненных обстоятельствах кончает жизнь самоубийством Савва Тимофеевич Морозов. После его похорон на Рогожском кладбище в Москве

выясняется, что Андреева получила от него 100 000 рублей в наследство, 60 000 из которых она передала на нужды партии, в которую она вступила в 1904 году, на год раньше Горького.

В середине апреля 1906 года Андреева с Горьким прибыли пароходом в США. Цель поездки, предпринятой по поручению Ленина и Красина, состояла в пропаганде идей русской революции, а также в сборе средств, в кассу большевиков путём агитации.

Осенью того же года Возвращаются в Россию , где Горький заканчивает начатый в поездке по США роман «Мать» , а потом отправились на Капри, где у них часто и подолгу гостили дети Андреевой Юрий и Екатерина

Юрий Желябужский с матерью и Максимом Горьким

В феврале 1913 года, в связи с 300-летием дома Романовых, в России была объявлена политическая амнистия – и Мария Федоровна вернулась в Россию, оставив Горького на Капри: ему был необходим южный климат, а ей хотелось встретиться с детьми, возможно, вернуться в театр. Однако возвращения на сцену не произошло.

Горький вернулся в Россию в 1914 году, они снова попробовали жить вместе, и Андреева занялась его издательскими делами, но совместная жизнь все больше давала трещину.

После революции 1917 года она была назначена «комиссаром театров и зрелищ союза коммун Северной области» - то есть Петрограда и окрестностей. Тут-то Мария Федоровна развернулась: она без устали организовывала фронтовые труппы и агитбригады, устраивала театрализованные представления, формировала революционные театры и выбивала для них средства и репертуар. Ее самое главное детище этого времени – Большой драматический театр, в создании которого Андреева принимала самое деятельное участие. На его сцене комиссар Андреева сыграла свои последние, великие роли – леди Макбет и Дездемону.

Портрет М.Ф. Андреевой работы И.И. Бродского

Окончательный разрыв с Горьким произошёл в 1921 году.

Расставшись с Горьким, Мария Федоровна получила новое назначение – она стала заведующей художественно-промышленным отделом Советского Союза в Германии, а затем и уполномоченным Наркомвнешторга по делам кинематографии за границей.

После возвращения в СССР с 1931 до конца жизни была директором московского Дома ученых на Кропоткинской. Скончалась замечательная актриса и пламенная революционерка 8 декабря 1953 года.

Похоронена на 1-м участке Новодевичьего кладбища.

По иронии судьбы, а может специально, буквально в нескольких метрах от неё находится семейное захоронение Пешковых (сын, первая жена, сноха и другие родственники А.М. Горького).

Вот такая история замечательной актрисы, члена КПСС с 1904 года которую называли товарищ Феномен.

Прогулки по Новодевичьему кладбищу. Слепой скульптор и другие замечательные люди похоронные на втором участке новодевичьего кладбища

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала. Предлагаю продолжить нашу виртуальную экскурсию по старой территории Новодевичьего кладбища самого пожалуй известного и почитаемого московского некрополя.

Лина По (Горенштейн Полина Михайловна) (1899 – 1948)

Балерина и скульптор. Человек уникальной судьбы и редчайшего мужества. Она с детства мечтала танцевать на сцене и окончив в 1919 году хореографическое училище Воронкова родном Екатеринославле (ныне Днепр) начала выступать на театральных подмостках Мариуполя, Харькова и Киева под псевдонимом Лина По (переставленные слоги в имени Полина).

В 1921-м году Лина перебралась в Москву, где поступила в Высшие хореографические мастерские при Большом театре, одновременно поступив еще и на отделение скульптуры в Высшие художественно-технические мастерские, - более известные, как ВХУТЕМАС.

Закончив обучение, она работала балетмейстером – постановщиком в различных московских театрах, танцевала в спектаклях и сама же рисовала для них сценические декорации.

В 1934 году заболела энцефалитом и в результате лишилась зрения.

По совету лечащего врача профессора Д.А. Шамбурова попробовала лепить.

Сначала использовала хлебный мякиш, затем пластилин.

Незрячая женщина целиком отдалась творчеству, которое увлекало её все сильнее.

Пусть она не могла больше танцевать, но из под её пальцев выходили фигурки балерин, и танцоров исполнявших народные танцы. А еще скульптурные портреты реальных исторических личностей.

С 1936 по 1948 год прошло несколько персональных выставок слепого скульптора. Её работы были великолепны. К сожалению, здоровье одаренной художницы постоянно ухудшалось.

26 ноября 1948 года Полина Михайловна скончалась в одной из Московских клиник. Похоронена на 2 участке Новодевичьего кладбища.

В настоящее время работы Лины По частично хранятся в Третьяковской галерее, а основная экспозиция представлена в носящем её имя мемориальном зале Всероссийского общества слепых.

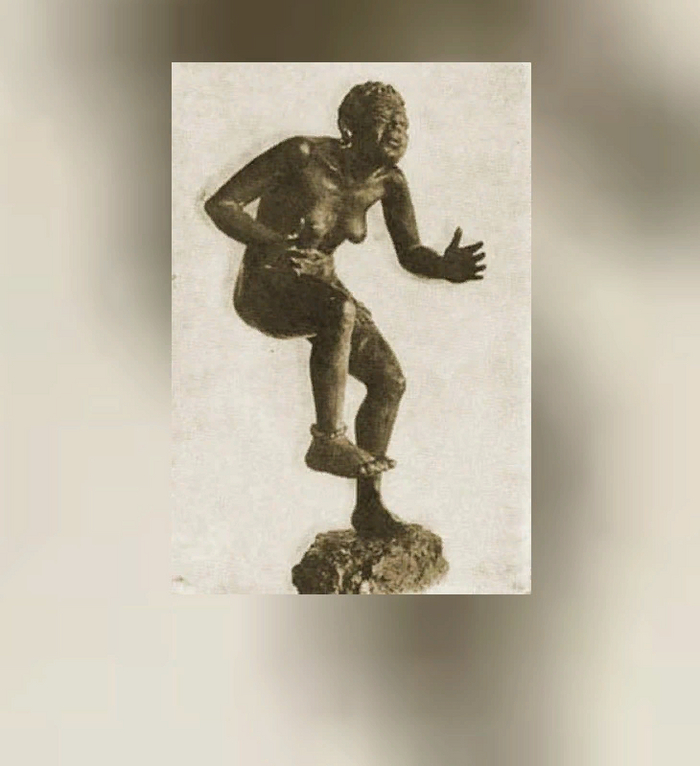

Работы Лины По

Автопортрет

Портрет Пушкина

Антон Павлович Чехов

Балерина

Танцующая негритянка

Протазанов Яков Александрович (1881-1945)

Русский и советский кинорежиссёр, сценарист, актер. Один из пионеров русского кинематографа.

В 1907 году устроился на работу в московскую кинофирму "Глориа", где пробовал себя как актер и сценарист.

В 1911 году впервые попробовал себя, как кинорежиссёр.

В 1915 году перешел в кинофирму Ермольева.

В 1920 году эмигрировал из России. На студиях Парижа и Берлина вместе со своими постоянными актерами Мозжухиным и Лисенок он снял шесть фильмов.

Осенью 1923 года, вернулся в Москву и начал работать режиссёром на студии "Межрабпомфильм" в дальнейшем преобразованную в киностудию имени Горького.

Снял такие получившие известность фильмы, как "Аэлита" (1924) (по книге Алексея Толстого), "Закройщик из Торжка" (1925), "Процесс о трех миллионах" (1926), "Праздник святого Йоргена" (1930), "Бесприданница"(1936), "Насреддин в Бухаре" (1943) и другие. Всего фильмография знаменитого режиссёра составляет 114 фильмов, правда большинство, из которых немые короткометражки дореволюционного периода. Открыл для советского кинематографа таких замечательных актеров как Игорь Ильинский и Михаил Жаров.

Скончался Я. А. Протазанов в августе 1945 года. Похоронен на 2-м участке Новодевичьего кладбища.

Пудовкин Всеволод Илларионович (1893-1953)

Еще один классик Советского кинематографа. Как актер снимался в фильмах: "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" (1924), "Луч смерти" (1925), "Новый Вавилон" (1929), "Живой труп" (1929) и др. Поставил фильмы: "Мать" (1926, фильм стал одним из шедевров советского и мирового экрана), "Конец Санкт-Петербурга" (1927), "Потомок Чингисхана" (1929), "Минин и Пожарский" (1939), "Суворов" (1941), "Адмирал Нахимов" (1946) и др. В. Пудовкин также преподавал во ВГИКе, на режиссёрском факультете, автор книг "Кинорежиссёр и киноматериал" (1926), "Киносценарий. Теория сценария" (1926), "Актёр в фильме" (1934). Лауреат Сталинской премии (1941, 1947, 1951). Народный артист СССР (1948).

Скончался 30 июня 1953 года, похоронен на 2 участке Новодевичьего кладбища.

Продолжение следует

Максим Пешков, сын Максима Горького и другие родственники великого писателя, похороненные на Новодевичьем кладбище в Москве

Здравствуйте уважаемые пикабушники.

Сегодня я хочу продолжить рассказ об известных людях нашедших последний приют на втором участке Новодевичьего кладбища в Москве, и начнем мы нашу виртуальную прогулку с посещения семейного захоронения семьи Пешковых, родственников великого русского и, конечно же, советского писателя, отца основателя жанра социалистического реализма в литературе Максима Горького.

Как известно сам «буревестник революции» Алексей Максимович Горький упокоился в Кремлевской стене, в главном некрополе Советского Союза.

На втором участке Новодевичьего кладбища похоронены его сын, первая и единственная официальная жена и сноха. Вот о них мы сейчас и поговорим поподробнее.

Пешков Максим Алексеевич (1897-1934)

Родился 21 июля 1897 года в Полтавской губернии, где тогда проживали его родители молодой начинающий писатель Алексей Пешков и его супруга Екатерина Пешкова.

Дела у начинающего писателя шли хорошо. К моменту рождения первенца на его счету убыло уже более 500 статей фельетонов рассказов напечатанных в различных периодических изданиях, а в 1898 году издательством С. Дороватовского и А. Чарушниковаа были выпущены два тома «Очерков и рассказов» Максима Горького.

Двухтомник имел большой успех и уже в 1902 году Горький становится самым высоко оплачиваемым литератором в Российской империи и одним из самых издаваемых авторов в мире.

Известно, что в 1902 году семья Пешковых возвращается в родной город Алексея Максимовича, Нижний Новгород, где поселяется в квартире из 11 комнат. К тому времени у Максима родилась сестренка Катя, к сожалению скончавшаяся в 1905 году в Ялте от менингита.

Семья Пешковых

Возможно, именно это событие подтолкнуло супругов к окончательному разрыву и в 1906 году Екатерина Павловна Пешкова вместе с сыном покидает Россию.

Нужно отдать Горькому должное, его бывшая жена и сын ни в чем не нуждались.

Детство Максима проходило преимущественно в Париже, однако за семь лет он успел пожить в Германии, Италии и Швейцарии. Отец, который из за своих политических взглядов был вынужден также покинуть Родину жил в это время на итальянском острове Капри, который, между прочим, и сегодня является одним из самых дорогих для проживания мест в мире. Вместе с ним жила известная актриса, прима МХТ Мария Фёдоровна Андреева.

После того как в 1913 году в связи с 300-летием дома Романовых была объявлена политическая амнистия Горький и Андреева возвращаются в Россию. Следом приезжает, и Максим с матерью.

После революции он несколько лет служил в ЧК, но потом покинул органы.

Чекист Максим Пешков

В 1922 году, вместе с будущей женой Надеждой Введенской, 25-летний Максим Пешков переехал в Италию к отцу. Вскоре Максим и Надежда поженились, их свадьба состоялась в Берлине.

Вскоре у пары родились две дочери: в 1925 году в Сорренто на свет появилась Марфа Пешкова, а спустя два года, в Неаполе, ее сестра — Дарья.

Уже являясь отцом семейства, Максим продолжал вести «паразитический образ жизни». Он нигде и никогда толком не работал, не имел никакого образования и профессии.

М. Пешков с женой.

После возвращения Горького в СССР в 1932 году туда же отправился и сынок.

В Москве Максим продолжал вести привычный образ жизни. Проводил много времени в веселых компаниях московской богемы и не собирался менять образ жизни. Одним из его ближайших «друзей» стал Народный комиссар внутренних дел СССР Генрих Ягода. 2 мая 1934 года после очередной совместной попойки Максим Пешков уснул в саду на скамейке. Результатом такой ночевки стало воспаление легких, от которого сын писателя умер чуть больше чем через неделю.

Похоронен, на 2 участке Новодевичьего кладбища.

Памятник на могиле работы знаменитого советского скульптора Веры Мухиной.

Генрих Ягода был арестован 28 марта 1937 года. Среди предъявленных ему обвинений было и преднамеренное убийство Максима Алексеевича Пешкова. Вместе с ним, поэтому же обвинению расстреляли Петра Крючкова, литературного секретаря А.М. Горького, впоследствии занявшего пост директора архива Горького. Следствие пришло к выводу что Ягода и Крючков преднамеренно напоили Максима Пешкова и специально вывели его в сад в одной рубашке зная, что ночью температура опустится, до минусовой.

П. Крючков, М. Горький, Г. Ягода на даче Горького

Пешкова Екатерина Павловна (1877-1965)

Первая и единственная официальная жена писателя Максима Горького, правозащитница, общественный деятель.

В 1907—1914 гг. жила вместе с сыном Максимом за границей, преимущественно в Париже. Посещала в Сорбонне курсы французского языка для русских и лекции по социальным наукам. Работала в организованном В. Н. Фигнер Кружке помощи каторге и ссылке.

С 1917 г. входила в состав Московского комитета Политического Красного Креста. В 1922-1937 гг. возглавляла комитет "Помощи политическим заключенным" (Помполит).

В последние годы жизни — консультант архива А. М. Горького при Институте мировой литературы имени А.М. Горького

Скончалась в марте 1965 году в Кремлёвской больнице. Похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с сыном.

Пешкова Надежда Алексеевна (1901-1971)

Жена Максима Пешкова, невестка Алексея Максимовича Горького. Мать двоих его внучек.

Семейное прозвище Тимоша.

По поводу происхождения этого прозвища Фаина Георгиевна Раневская вспоминала:

«В 1922 году Горький уехал со своим сыном и невесткой в Италию. Там очаровательная молодая Надежда Алексеевна, следившая за европейской модой, решила отрезать свою роскошную косу. На следующий день короткие волосы выбились из-под шляпы. Горький, увидев это, заметил, что раньше в России кучеров звали Тимофеями — их кудри торчали из-под шапок. Так и осталось за Надеждой Алексеевной это имя — Тимофей, Тимоша»

Имела определенные способности к живописи. В доме музее Горького в Москве хранится несколько написанных ею картин, в том числе и портрет Алексея Максимовича.

После возвращения в Москву, вела активную светскую жизнь. Среди тогдашнего «высшего общества» ходило множество слухов и сплетен о её романах, которые особенно усилились после того, как в 1934 году она стала вдовой. Как я уже писал выше, в его гибели обвинили Генриха Ягоду, у которого с Тимошей якобы был роман.

Однако говорят, что у неё был гораздо более высокопоставленный поклонник, вот что по этому поводу пишет в своих мемуарах её дочь Марфа

«Все разговоры, что за мамой ухаживал Ягода, просто домыслы. Его посылал сам Сталин. Ему хотелось, чтобы мама о нём хорошо думала, и Ягода должен был её подготовить… Сталин положил на неё глаз ещё тогда, когда впервые привез к нам Светлану. Он всегда приезжал с цветами. Но мама в очередной их разговор на даче твердо сказала „нет“. После этого всех, кто приближался к маме, сажали».

Трудно теперь об этом судить, но известно о том, что она, как минимум трижды собиралась замуж и все трое её женихов, были репрессированы.

Речь идет о директоре Института мировой литературы академике И.К. Лупполе, архитекторе М. И. Мержанове, и инженере В.Ф. Попове. Известно так же о её романе с маршалом Тухачевским.

Однако , как бы там ни было, главным делом её жизни стало создание музея Горького в Москве, возникшего практически на её голом энтузиазме. До 1965 года она вместе со свекровью проживала в бывшем особняке Рябушинского на Малой Никитской, который был выделен Горькому для проживания после возвращения из Италии. Все эти годы женщины бережно сохраняли обстановку дома в полной неприкосновенности. В этом году музею Горького исполняется 55 лет.

Скончалась Н.А. Пешкова в 1971 году. Похоронена вместе с мужем и свекровью.

На этом мои уважаемые читатели и подписчики, позвольте сегодня прерваться.

Спасибо всем кто меня читает и до новых встреч.

День Рождения Михаила Афанасьевича1

Вчера у Михаила Афанасьевича был День Рождения и я конечно сходил к нему. Передал привет от сообщества.

А какая классная погода была, птицы пели, наверное для него👍

Потом прошли через Патриаршие к "Нехорошей" квартире

Расположились на площадке между 2 и 3 этажом, поздравляли всех с ДР Булгакова, а на выходе сделали селфи.

Слева врач кардиолог, в центре основатель музея Булгакова, справа молодой режиссёр, ну а выше всех я.

Дальше посидели в "Шоколаднице" рядом со входом в музей, а потом в сквере "Аквариум". И тут режиссёр предложил сходить в хинкальную на Чистых прудах, у него там знакомый хозяин. И мы поехали. Классное место, харчо и хинкали очень вкусные.

А ещё и музыка живая. Попели как в караоке, но в живом караоке

Ну и вкусная чача была, фото не делал, пост не про неё.

Домой вернулся уже сегодня😱

Прогулки по Новодевичьему. Дрессировщик Владимир Дуров и другие знаменитости, похороненные на 2-м участке знаменитого кладбища

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала. Приглашаю вас продолжить прогулку по 2-му участку Новодевичьего кладбища, одного из интереснейших некрополей не только Москвы, но и всей России.

Дуров Владимир Леонидович (1863-1934)

Знаменитый русский клоун и дрессировщик. Родоначальник известной цирковой династии.

Заслуженный артист Республики (1927). С 1883 работал в цирке-зверинце Г. Винклера в Москве, в цирке Л. Безано и других. С 1887 работал в цирке А. Саламонского на Цветном бульваре. Выступал как клоун-дрессировщик и сатирик. В его репертуаре, помимо реприз, пародий, шуток, имелись сюжетные сценки на общественно-политические и бытовые темы. Он ставил целые спектакли роли в которых исполняли животные. Зрители были в восторге от «Аллегорических шествий», «Крысолова из Гамельна», «Дуровской железной дороги» и других.

Стал основоположником новой русской школы гуманной дрессуры, которая теперь во всем мире называется "дуровской".

В рассказе А.П. Чехова «Каштанка» описана реальная история, произошедшая с Владимиром Дуровом и собачкой которую он подобрал на улице. Чехов и Дуров приятельствовали, и однажды во время дружеских посиделок Владимир Леонидович рассказал Антону Павловичу эту историю. В результате получился рассказ знакомый каждому из нас с детства.

Скончался В.Л. Дуров 3 августа 1934 года, похоронен, на Новодевичьем кладбище 2 участок.

Дурова Наталия Юрьевна (1934-2007)

Представительница цирковой династии Дуровых, правнучка легендарного дрессировщика Владимира Дурова.

На арене работала с самыми разными животными и птицами: попугаи, пеликаны, моржи, обезьяны, жирафы, слон, бегемот, а также с животными, с которыми до неё не работал никто: рысь, морские котики, сивучи, морские слоны, кинкажу, носуха, цапля и др., пользовалась большой любовью у зрителей, имела мировую известность.

С 1978 г. руководила театром "Уголок дедушки Дурова". Автор нескольких книг, сценариев для 15-ти документальных фильмов, и одного художественного фильма ("Посторонним вход разрешен"), сценариев для спектаклей своего театра. Народная артистка СССР (1989).

Скончалась Н.Ю. Дурова 27 ноября 2007 года, похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом со своим знаменитым прадедом.

Ермолова Мария Николаевна (1853-1928)

Великая русская актриса. Многолетняя прима Малого императорского театра. Заслуженная артистка Императорских театров (1902). Первая Народная артистка Республики. Герой Труда (звание предшествовавшие учреждённому в 1938 Герой Социалистического труда). По словам Станиславского величайшая актриса из всех кого он когда либо видел.

В Москве с 1935 года существует Театр имени Ермоловой, а воспетый Владимиром Высоцким Большой каретный переулок с 1956 по 1993 годы назывался улицей Ермоловой.

Скончалась Мария Николаевна в марте 1928 года. Была похоронена во Владыкино на погосте Храма Рождества Пресвятой Богородицы, рядом со своими родителями. В 1971 году прах был перезахоронен на Новодевичьем кладбище. Надгробный памятник работы знаменитого скульптора Веры Мухиной. На месте прежнего захоронения установлен кенотаф (памятный знак).

Ефремов Олег Николаевич (1927-2000)

Актер, не нуждающийся в представлении. Создатель и многолетний руководитель московского театра «Современник» ставшего одним из символов «оттепели», с 1971 и до конца жизни руководитель МХАТ, Народный артист СССР, Герой Социалистического труда, подлинно народный подаривший нам десятки прекрасных ролей в кино. Как сказал о нем один из театральных критиков «последний Великий из ХХ века».

Скончался Олег Николаевич ровно 20 лет назад в мае 2000 года. Похоронен на 2-м участке Новодевичьего кладбища в месте, которое иногда называют «вишневый сад». В свое время Станиславский выкупил несколько десятков мест для захоронения мхатовцев, и теперь в этом месте почти на каждом памятнике можно увидеть знаменитую чайку.

Ильф Илья Арнольдович (1897-1937)

Известный журналист и писатель, уроженец Одессы. Работал в соавторстве со своим земляком Евгением Петровым (Катаевым), братом писателя Валентина Катаева. Перу соавторов принадлежит множество газетных фельетонов, рассказов, очерков. Однако всенародную славу и признание им принесли романы «12 стульев» и «Золотой теленок» прототипом главного героя, которых стал их приятель одессит Осип Шор.

В сентябре 1935 года Ильф и Петров в качестве корреспондентов газеты «Правда» отправляются в служебную командировку в США. Инициатива исходила лично от президента Франклина Рузвельта, стремившегося к сближению с СССР. Это позволило авторам беспрепятственно передвигаться по стране и близко познакомиться с жизнью разных слоёв американского общества. Результатом поездки стала книга «Одноэтажная Америка», которая и сегодня читается с большим интересом.

После возвращения Илья Ильф стал чувствовать себя все хуже и хуже. Оказалось, что у него открылся давний туберкулез. 13 апреля 1937 года знаменитого сатирика не стало. Похоронен Илья Ильф на 2 участке Новодевичьего кладбища.

На этом сегодня мои уважаемые читатели и подписчики позвольте прерваться.

Наша прогулка будет продолжена в ближайшее время .