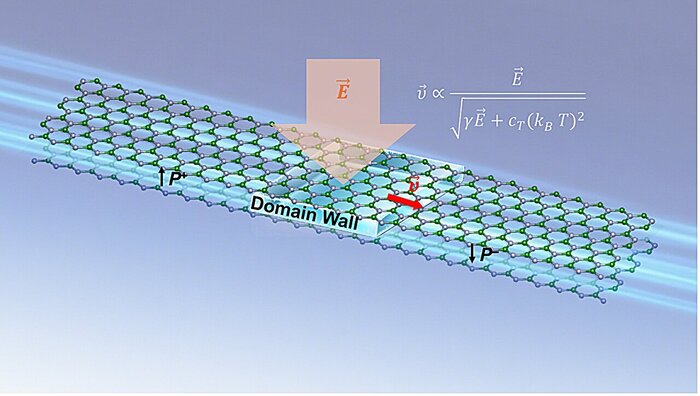

Исследование показало, что волнообразные доменные границы управляют переключением поляризации в скользящих сегнетоэлектриках

В скользящих сегнетоэлектриках скорость движения доменных стенок аномально растет при понижении температуры, что указывает на уникальный механизм переключения поляризации с низкой диссипацией и сверхтекучей структурой доменных границ.

Скользящие сегнетоэлектрики представляют собой тип двумерного (2D) материала, который образуется при укладке неполярных монослоев — слоев толщиной в один атом, не имеющих электрического диполя. Когда такие слои накладываются друг на друга, они формируют сегнетоэлектрические материалы с самопроизвольной поляризацией, которая может переключаться под воздействием внешнего электрического поля, перпендикулярного слоям.

Исследование механизмов переключения поляризации в скользящих сегнетоэлектриках стало важной целью для учёных в области физики и материаловедения, поскольку это может открыть новые горизонты в разработке наноразмерной электроники и квантовых технологий.

Недавняя работа исследователей из Вестлейкского университета и Университета электронных наук и технологий Китая, опубликованная в журнале Physical Review Letters, выявила новый механизм, управляющий переключением поляризации в скользящих сегнетоэлектриках. В отличие от предположений, что переключение происходит за счёт синхронных сдвигов всех слоев, исследование показало, что это связано с волнообразными перемещениями доменных границ — границами между областями с противоположной поляризацией.

"Скользящие сегнетоэлектрики привлекли внимание благодаря своему потенциалу расширить семью ван-дер-ваальсовых сегнетоэлектрических материалов", — отметил старший автор статьи Ши Лю. Основная идея заключается в создании внеплоскостной поляризации в двумерных структурах путём наложения неполярных монослоев с тщательно настроенными смещениями.

Целью исследования было выяснить, как внеплоскостное электрическое поле может изменять поляризацию в скользящих сегнетоэлектриках. Лю и его команда использовали моделирование молекулярной динамики (MD) и разработали модель глубокого потенциала (DP), обученную на данных квантово-механических расчетов.

"Модель DP позволяет фиксировать сложные атомные взаимодействия, необходимые для реалистичного моделирования", — сказал Лю. Исследователи успешно смоделировали переключение поляризации, выявив, что внеплоскостное электрическое поле само по себе не может изменить поляризацию отдельного домена. Переключение происходит за счёт нарушения симметрии доменных границ, что обусловлено тензорной природой эффективных зарядов.

Кроме того, они обнаружили новый тип динамики доменных границ с аномальной температурной зависимостью: скорость их движения увеличивается при понижении температуры, что противоположно тому, что наблюдается в обычных сегнетоэлектриках. Это явление получило название "движение сверхтекучей доменной стенки", проводя аналогию с состоянием сверхтекучести в механических системах без трения.

Эти результаты могут послужить основой для дальнейших исследований скользящих сегнетоэлектриков и их применения в различных технологиях, включая наноразмерные устройства в криогенных средах. В будущих работах команда планирует изучить кинематику доменных границ при низких температурах, чтобы понять влияние квантовых эффектов на структурную динамику в этих материалах.

Синтез при комнатной температуре позволяет получить полые нанокупола катализатора, снижая стоимость топливных элементов

Упрощённая схема образования нанокатализаторов NiPt с полой куполообразной структурой Ni3Pt5 через восстановление борогидрида ультразвуком при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Водородные топливные элементы, которые вырабатывают электроэнергию с высокой эффективностью и нулевыми выбросами парниковых газов, становятся все более привлекательной технологией для экологически чистой энергетики нового поколения. Однако их коммерциализация сталкивается с проблемами, связанными со снижением производительности при длительной эксплуатации и высокой стоимостью замены катализаторов.

Эти проблемы вызваны нестабильностью традиционных катализаторов, которые со временем подвержены растворению металлов и слипанию частиц, что снижает эффективность реакции. Поэтому разработка долговечных и высокоэффективных катализаторов, которые можно производить с низкими затратами, стала важной целью научных исследований.

Совместная исследовательская группа под руководством доктора Сон Чжон Ю из Центра водорода и топливных элементов Корейского института науки и технологий (KIST), профессора Дон Вон Чуна из POSTECH, профессора Енсу Янга из KAIST и профессора Ханеула Джина из Университета Донгук разработала новую каталитическую технологию, позволяющую синтезировать высокоактивные и долговечные катализаторы при комнатной температуре с использованием простого ультразвукового метода.

В разработанном катализаторе платина и никель расположены в виде наноразмерных куполов с полой структурой. Такая конструкция увеличивает площадь реакционной поверхности и минимизирует потери катализатора, что приводит к значительному повышению производительности.

Традиционно для создания таких точных наноструктур требовались сложные процессы при температурах свыше 600°C. Новый метод позволяет перестраивать атомы с помощью одноступенчатого ультразвукового процесса при комнатной температуре.

Исследователи использовали ультразвуковое устройство, аналогичное тем, что применяются для чистки очков, чтобы естественным образом направлять атомы металла в упорядоченные структуры. Это значительно упрощает производственный процесс и снижает затраты, при этом повышая активность и долговечность катализатора.

В ходе испытаний на полуэлементах, предназначенных для измерения каталитической активности, новый катализатор продемонстрировал массовую активность, примерно в семь раз превышающую активность коммерческих катализаторов. Даже в условиях практического использования в полных элементах он показал примерно в пять раз более высокую массовую активность.

При оценке долговечности, проведенной в соответствии с протоколами Министерства энергетики США (DOE), катализатор оставался стабильным более 42 000 часов, что более чем в 4,2 раза превышает срок службы доступных коммерческих катализаторов. Этот прорыв ожидается как способ сократить интервалы замены и затраты на техническое обслуживание крупномасштабных систем топливных элементов, используемых в грузовых автомобилях, автобусах, судах и электростанциях.

На долю катализаторов приходится более 30% от общей стоимости производства систем топливных элементов. Увеличение срока службы катализаторов и повышение их производительности значительно повышают экономическую эффективность водородных топливных элементов.

В настоящее время команда исследует различные комбинации переходных металлов для дальнейшего расширения технологии, а также проводит оценку уровня топливных элементов и демонстрационные исследования для применения в автомобилестроении.

Доктор Ю из KIST отметил: "Наш катализатор имеет уникальную куполообразную наноструктуру с точно расположенными атомами, что приводит к значительному повышению активности и долговечности. Поскольку процесс проходит при комнатной температуре, мы уверены, что эта технология может сыграть важную роль в продвижении коммерциализации водородных топливных элементов и достижении углеродной нейтральности".

Сверхбыстрый метод визуализации характеризует тысячи молекул с помощью однофотонной камеры!

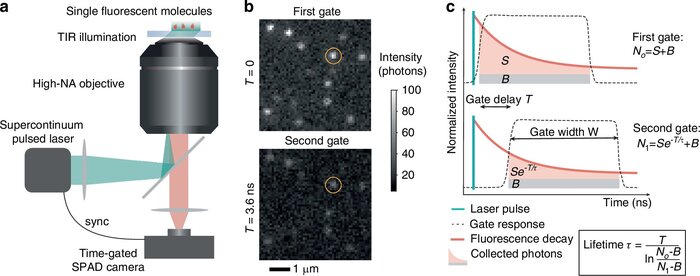

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Лозанны (EPFL) разработали инновационный метод визуализации, который с помощью однофотонной камеры позволяет быстро и одновременно охарактеризовать тысячи молекул. Результаты их работы опубликованы в журнале Light: Science & Applications.

Новый подход основан на технологии визуализации, существующей уже более 35 лет, и позволяет с высокой точностью измерять уникальную характеристику светового излучения молекул — время жизни флуоресценции — с временным разрешением в пикосекундном масштабе (миллиардные доли секунды). Для этого применяется камера на базе однофотонных лавинных диодов (SPAD), состоящая из почти миллиона миниатюрных датчиков, каждый из которых способен регистрировать отдельные фотоны.

Суть метода заключается в анализе задержки между возбуждающим лазерным импульсом и последующим излучением флуоресценции молекулы. Это время жизни флуоресценции позволяет с высокой точностью характеризовать отдельные молекулы в образце. В отличие от традиционных методов, новый подход обеспечивает получение чередующихся серий изображений: одного сразу после возбуждения, а другого — через несколько наносекунд. Анализ таких данных позволяет быстро и эффективно определять время жизни флуоресценции.

Главным преимуществом данного метода является скорость и масштабируемость. С использованием камеры SPAD ученые могут получать точные данные о тысячах молекул менее чем за минуту, тогда как традиционные методы требуют порядка часа. По словам профессора Дж. Александры Раденович из лаборатории наноразмерной биологии (LBEN), хотя новая методика немного уступает классическим по точности, она значительно выигрывает в скорости и позволяет одновременно анализировать беспрецедентное количество молекул. Это открывает новые возможности для быстрого и масштабного анализа больших белковых образцов.

Разработка метода стала результатом тесного сотрудничества специалистов по детектированию одиночных молекул из LBEN и инженеров лаборатории продвинутой квантовой архитектуры (AQUA), а также компании EPFL PI Imaging Technology, которая создала используемую камеру. В процессе работы команда столкнулась с техническими вызовами — например, частота съемки оригинальной камеры не совпадала с частотой лазерных импульсов. Однако инженеры AQUA и Pi Imaging оперативно адаптировали устройство под требования эксперимента.

Кроме того, исследователи сотрудничали с лабораторией биомолекулярного моделирования EPFL под руководством Маттео Даль Пераро и группой Гильермо Акуны из Университета Фрибурга, которые занимаются изучением мембранных белков и ДНК-оригами соответственно. Такое междисциплинарное взаимодействие способствует расширению спектра применения метода.

После успешной демонстрации эффективности методики ученые начали применять ее для определения расстояния между молекулами с помощью резонансной передачи энергии Ферстера (FRET). Этот механизм основан на изменении времени жизни флуоресценции молекулы-«донора» в присутствии молекулы-«акцептора» поблизости. Измерение времени жизни флуоресценции пар молекул позволяет получать информацию о расстоянии между ними с точностью до нескольких нанометров.

Текущие методы FRET применимы преимущественно к небольшим образцам, тогда как новая система способна масштабировать исследования, обеспечивая быстрое изучение динамики тысяч молекул одновременно.

Разработанный метод открывает широкие перспективы в различных областях науки и техники. По мнению профессора Раденович, потенциал технологии ограничен лишь воображением исследователей. Одним из перспективных направлений является улучшение мультиплексированных анализов — одновременного измерения нескольких параметров в одном образце. Это особенно актуально для таких областей, как пространственная транскриптомика, где важно измерять экспрессию генов с сохранением точной пространственной информации о расположении клеток и структур в ткани.

Благодаря способности одновременно считывать данные о множестве молекул на протяжении всего времени жизни образца, этот метод может стать мощным дополнением к современным омикс-технологиям с высоким пространственным разрешением. Такие технологии позволяют комплексно и систематически изучать различные биологические уровни организма на клеточном и молекулярном уровнях.

Таким образом, новая методика визуализации на базе однофотонной камеры SPAD представляет собой значительный шаг вперед в области молекулярной биологии и биофизики, обеспечивая высокую скорость, масштабируемость и точность анализа, что открывает широкие возможности для фундаментальных исследований и прикладных задач.

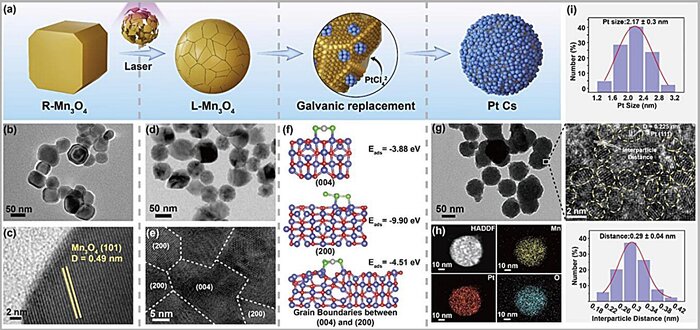

Разработанные лазером платиновые коллоидосомы обеспечивают эффективный катализ в ближнем инфракрасном диапазоне и терапию рака!

Исследователи разработали лазерный метод синтеза платиновых коллоидосом (Pt Cs) размером менее 100 нм из ультрамалых наночастиц Pt (≤5 нм), обладающих широкополосным поглощением от видимого до ближнего инфракрасного диапазона. В отличие от золотых или серебряных наночастиц, Pt-наночастицы обычно слабо генерируют горячие носители при фотовозбуждении, но уникальная структура d-электронов платины обеспечивает высокую плотность состояний около энергии Ферми, что усиливает фотокаталитическую активность.

Для создания устойчивой конструкции использовали лазерно-синтезированные наночастицы Mn₃O₄ с большим числом границ зерен в качестве каркаса для равномерного закрепления Pt-наночастиц. Такая архитектура способствует эффективной генерации горячих электронов даже при низкоэнергетическом инфракрасном излучении, что подтверждено моделированием методом конечно-разностного моделирования во временной области (FDTD).

Эксперименты показали, что инфракрасное фотовозбуждение Pt Cs значительно повышает активность ферментов каталазы (CAT) и оксидазы (OXD), а также усиливает их самокаскадную каталитическую функцию. Исследование опубликовано в Angewandte Chemie. Работа выполнена под руководством профессора Дж. Лян Чанхао из Института физических наук Хэфэй Китайской академии наук совместно с учёными из Университета Падуи и Шанхайского университета Цзяо Тонг.

В опытах на животных Pt Cs продемонстрировали высокую эффективность против опухолей, чувствительных к инфракрасному излучению, а также позволили отслеживать распределение в организме с помощью МРТ. Эти результаты подчёркивают потенциал Pt Cs для эффективной фотокаталитической терапии рака с использованием ближнего инфракрасного света.

Новая таблетка с мРНК позволяет избежать инъекций для терапии, направленной на кишечник

Исследователи из Гарвардской медицинской школы и Женской больницы Бригама разработали пероральную капсулу RNACap для доставки жидкой мРНК в кишечник, стимулируя экспрессию генов и снижая воспаление у крыс.

Вакцины и лекарства на основе мРНК традиционно вводятся инъекциями, что ограничивает их использование при хронических заболеваниях, требующих повторных доз. Пероральный прием предпочтителен, особенно для воздействия на ткани желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), однако желудочная кислота и слизь препятствуют эффективной доставке мРНК.

RNACap решает эту проблему благодаря рН-чувствительному покрытию и мембранам, которые сохраняются в желудке и высвобождают содержимое в кишечнике при нейтральном рН и перистальтике. Наночастицы, созданные из липидов G0-C14, PLGA и PEG, обеспечивают проникновение через слизь и выход из эндосом, а 5% состав DMPE-PEG показал оптимальную трансфекцию in vitro.

У крыс капсула доставляла мРНК интерлейкина-10 (IL-10), что повышало уровень белка IL-10 в крови и ткани толстой кишки, снижая воспаление при колите, вызванном декстраном сульфатом натрия. Токсичность не выявлялась, а уровни воспалительных цитокинов оставались низкими.

На модели свиней RNACap обеспечивал экспрессию мРНК в кишечнике в течение 8,5 часов, подтверждая потенциал применения у человека.

Авторы отмечают, что RNACap — перспективная платформа для пероральной доставки мРНК-терапевтических средств при заболеваниях кишечника и других состояниях. Использование жидких препаратов исключает необходимость лиофилизации — сложного и дорогостоящего процесса сушки, что облегчает масштабное распространение и повышает эффективность мРНК.

Публикация взята с сайта: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.adu1493

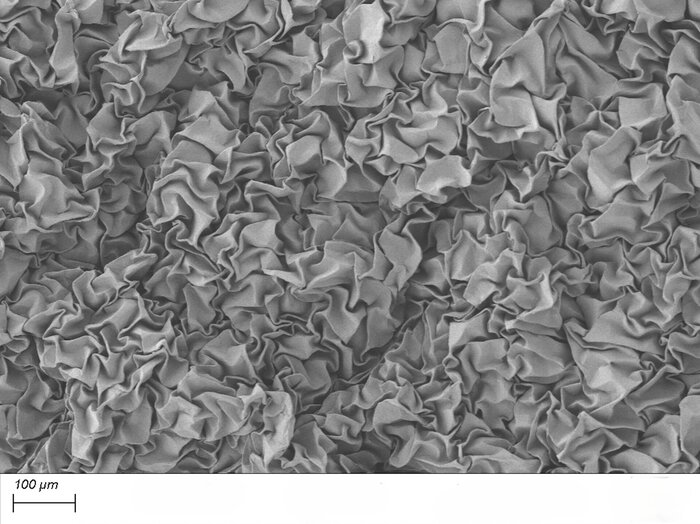

Новый подход к разработке гофрированных мембран GO для разделения водорода и других газов

СЭМ изображение смятой мембраны из оксида графена, демонстрирующее образование наноразмерных морщин и изогнутых каналов, которые усиливают транспортировку газа.

Надежное разделение газов важно для многих применений, включая производство водорода (H2) для топливных элементов и улавливание углекислого газа (CO2) с промышленных предприятий. Одним из перспективных методов являются газоразделительные мембраны — тонкие пленки, которые пропускают одни газы и блокируют другие. Материалом для таких мембран часто служит оксид графена (GO), обладающий уникальными свойствами взаимодействия с разными молекулами.

Однако традиционные мембраны на основе GO имеют низкую проницаемость: несмотря на селективность, газы проходят через них слишком медленно для практического использования. Исследователи из Национального университета Сингапура предложили новый подход — создание гофрированных мембран GO, которые сочетают высокую проницаемость для водорода с эффективной селективностью. Результаты опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

По словам старшего автора статьи Дарьи В. Андреевой, ключевая проблема мембранной науки — найти баланс между селективностью и проницаемостью. GO благодаря настраиваемым наноканалам многообещающ, но его плотная структура ограничивает поток газа. Исследователи применили контролируемую механическую деформацию — смятие мембраны под одноосным напряжением. Это вызвало локальные складки и искривления, формируя иерархическую сеть наноскопических пустот и извилистых путей. Такая геометрия ускоряет прохождение мелких молекул, например водорода, и эффективно блокирует более крупные.

Главное достижение нового метода — одновременное повышение проницаемости и селективности мембран, что ранее считалось невозможным. Кроме того, конструкция сохраняет механическую прочность и подходит для масштабного производства.

В дальнейшем команда планирует интегрировать смятие с материалами, реагирующими на внешние раздражители, чтобы создавать динамически перестраиваемые мембраны. Также запланированы испытания в промышленных условиях и масштабирование производства с помощью технологий «от рулона к рулону». Параллельно исследователи используют искусственный интеллект для поиска других 2D-материалов, которые могут выиграть от аналогичных подходов к структурному дизайну.

Этот инновационный подход открывает новые возможности для эффективного разделения газов и может существенно повлиять на экологичные технологии и энергетику.