Rape in

Историческое лицо

В 1963 году членами специально созданной комиссии Министерства культуры СССР было проведено вскрытие нескольких гробниц в Архангельском соборе московского Кремля. Среди них – гробница царя Ивана IV (Грозного). В мастерской М.М. Герасимова (советский антрополог и скульптор, автор методики восстановления внешнего облика по останкам человека), не ранее 1964 года был разработан внешний облик царя Ивана. Стало достаточно достоверно известно, как выглядел этот человек.

Много позднее, в 2017 г. Государственный исторический музей похвастался, что с помощью специалистов Института космических исследований РАН удалось восстановить ЕДИНСТВЕННОЕ прижизненное изображение царя. Вот оно, стершееся от времени и восстановленное тиснение на переплете первого издания книги, напечатанной еще И.Федоровым в 1564 г.

Без современных технологий это изображение вовсе нельзя было обнаружить и наблюдать. И оно присутствует лишь на одном, личном экземпляре царя. На других сохранившихся экземплярах его нет.

А раньше-то откуда знали, как Иван Васильевич выглядел?

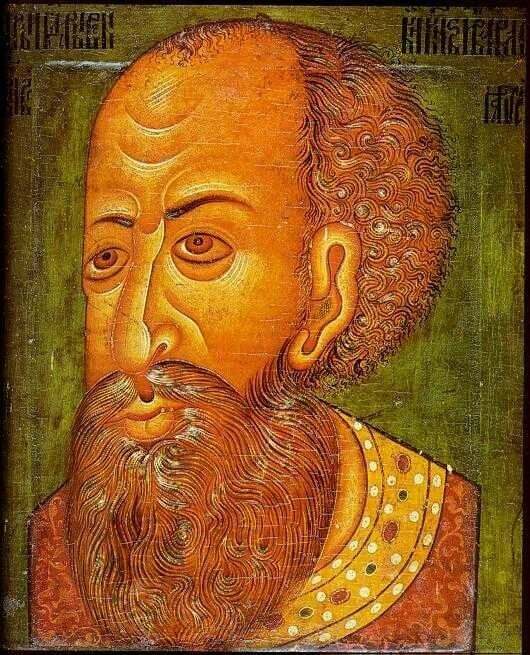

Известны несколько живописных портретов царя. Но все они написаны после его кончины, людьми никогда его не видевшими. И, тем не менее, можете сами сравнить – все будто рисовали одного человека. Значит ли это, что когда-то существовало подлинное изображение, известное поздним живописцам? По крайней мере, самым ранним из них, остальные повторяли.

Самым старым из доступных изображений Ивана Васильевича считается парсуна конца XVII века, хранящаяся в Дании. Увы, есть среди исследователей и такие, кто считает её подделкой из XIX века. Наверное, потому, что в конце этого века царю было посвящено много работ известных и не очень известных сейчас художников.

Портреты, выполненные в более примитивной технике и кажущиеся старыми, не имеют достоверной датировки. Однако, очевидна одна неизменная деталь внешности – большого размера нос с горбинкой. Возможно, что такая важная для зрительного восприятия деталь и делает все изображения разных времен похожими.

Описание внешности царя известно из мемуаров английского посланника и шпиона Гарсея и какого-то восточного царевича. Они указывают, что царь был высокий (для своего времени), физически мощный и толстый. Особенности лица царя не раскрываются. Видимо, не известным остался для них и недуг, которым страдал царь – многочисленные остеофиты (наросты на костях) лишили его подвижности. Асимметрия наблюдалась и в скелете, и в лице царя.

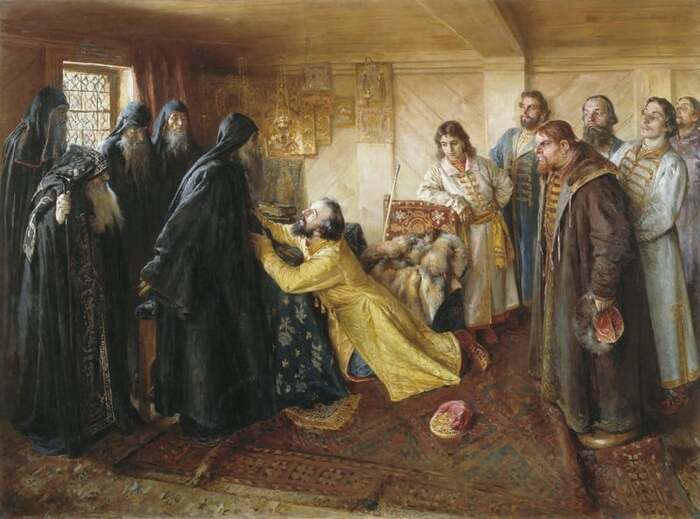

Герасимов указал, что организм царя был изношен не по годам, наверняка он страдал болями при движении и навряд ли мог молиться с поклонами и опуститься на колени, как это изобразил на своем полотне художник К. Лебедев в 1898 году.

Так что, стояние на коленях перед церковными иерархами - еще один миф, которыми так щедро сопровождается образ Ивана. Тем более, что Иван Васильевич, пребывая в православии, при этом осознавал и утверждал божественный исток царской власти и не наблюдал посредника между собой и Всевышним.

Единственное, что может считаться достоверным в изображениях Ивана Васильевича художниками прошлого – его нос. Возможно, доставшийся ему от его «греческой» бабушки – Софьи Палеолог, родословная которой по материнской линии восходит к семье генуэзских купцов.

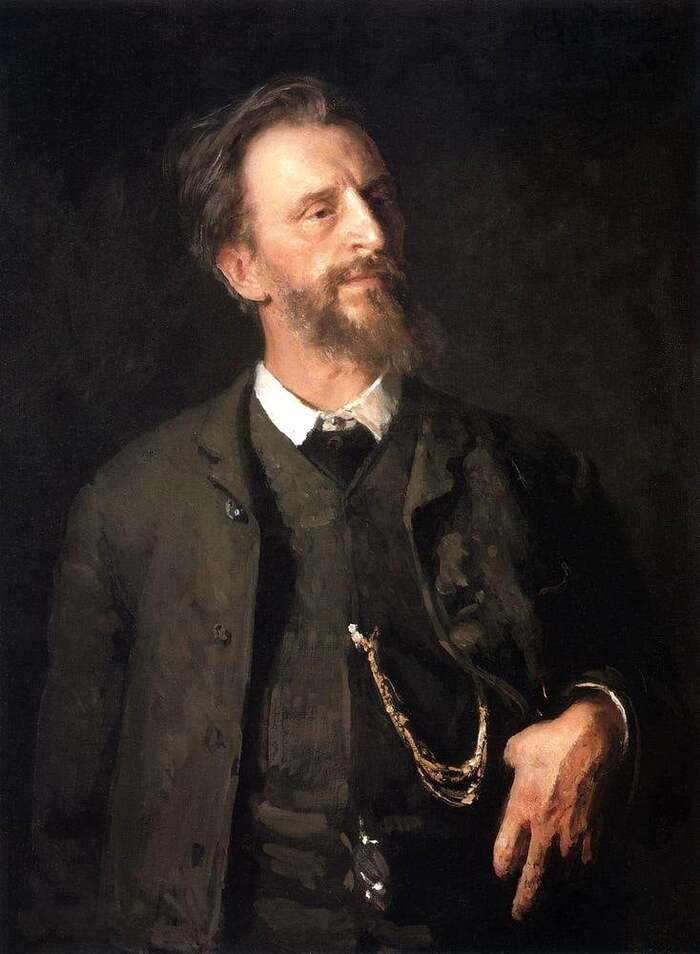

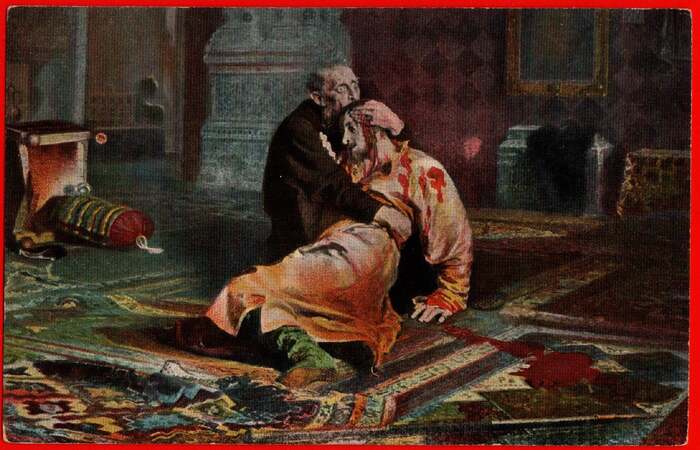

И, все-таки, кажется чуть не мистикой то, насколько Илья Репин был уверен в том, как выглядел царь Иван Васильевич, когда выбрал моделью для своей известной картины своего коллегу – художника Г.Г. Мясоедова

Репин как историк революционного движения

Две картины И.Репина с одинаковым названием «Арест пропагандиста» посвящены острым социальным явлениям конца XIX века. На первой из них, датированной 1878 годом, представлена сцена ареста участника движения «народников». Человека, посвятившего себя социальному образованию крестьянства. Подобно древнему пророку, этот просветитель отторгнут теми, кого он пытался вырвать из тьмы невежества и патриархальных традиций. Крестьяне выдали его властям, они не сочувствуют ему, обвиняют. Он растерян и слаб. Столб, к которому он привязан, наводит на мысль о распятии.

Не случайно у И. Тургенева, за тем же 1978 годом, в серии «Стихи в прозе» присутствует притча про Чернорабочего и Белоручку. Этот, второй, боролся за права рабочих, попал на каторгу, не прекратил борьбу и был приговорен к виселице. Когда Чернорабочий узнал об этом, он захотел завладеть веревкой, на которой повесят приговоренного. Потому что, по старой легенде, такой предмет приносил в дом удачу.

Вторая картина, написанная десятилетием позже, на первый взгляд изображает такую же коллизию. Тоже изба, тоже столб, тоже свидетели. Но поведение людей иное. Арестованного окружают три группы фигур: полицейские, разночинцы и крестьяне. Но крестьяне будто отстранены от происходящего, их реакция на происходящее пассивна. Они не уверены, что происходящее – это хорошо. Человек, сидящий в глубине комнаты, расстроен. Разночинцы-карьеристы активны, они помогают полиции. А вот арестованный…он не жертва. В его глазах огонь. Он готов на действие, готов сопротивляться. Крестьянин придерживает его за плечи, но не как палач. Он удерживает его от совершения необдуманного поступка, от неосторожного слова.

За прошедшее десятилетие безобидных народников сменило новое поколение – народовольцы. Люди деятельные, агрессивные, сделавшие терроризм своим основным инструментом. И круг сочувствующих им расширился как раз за счет тех, кто раньше отвергал «пророков». До революций оставалось не много лет.