Выявлены генетические изменения, сопровождающие отбор на «хорошее поведение» у лис Беляева

Рис. 1. Лиса из линии с отбором на «добродушие» с типичными признаками доместикации: закрученный хвост, пегость, укороченные лапы. Фото В. Коваля с сайта scfh.ru

Знаменитый долгосрочный эксперимент Беляева по выведению одомашненных (а также агрессивных) лис продолжается и набирает обороты. Исследователи подключают все возможности, которые предоставляют сегодняшние исследовательские технологии. В 2018 году вышло несколько статей с результатами секвенирования геномной ДНК лис и РНК из тканей их мозга. Удалось выявить множество генов, вовлеченных в изменения и подвергшихся положительному отбору в разных линиях. Среди них оказались гены, имеющие отношение к гормональной регуляции, дифференцировке клеток нервного гребня, формированию межклеточных контактов и синаптической передаче сигналов в мозге, а также гены иммунитета.

Эксперимент по одомашниванию лис, который был начат в 1959 году Дмитрием Константиновичем Беляевым и Людмилой Николаевной Трут на звероферме Новосибирского академгородка Сибирского отделения АН СССР, широко известен сегодня не только среди биологов, но и среди непрофессиональной публики. О нем и его промежуточным результатах написано много популярных статей (см. ссылки в конце текста).

Рис. 2. Д. К. Беляев и Л. Н. Трут, 1970-е годы. Фото с сайта scfh.ru

Эксперимент начался с формирования выборки серебристо-черных лисиц, взятых на ферме (лис там выращивали на шкуры для шуб и т. п.). Идея заключалась в том, чтобы воспроизвести на лисах тот же процесс одомашнивания, через который в прошлом прошли волки, давшие начало домашним собакам. С этой целью среди потомства от серебристо-черных лис стали проводить отбор лисят, демонстрировавших лояльность и дружелюбие по отношению к человеку.

Для проведения отбора была подобрана методика, позволявшая определить, в какой степени каждому лисенку свойственно проявление страха перед человеком или любопытство по отношению к человеку. Эта простая методика заключается в анализе поведения лис (в возрасте около 6 месяцев) на следующие ситуации:

1) экспериментатор стоит около закрытой клетки, не пытаясь привлечь внимание животного;

2) экспериментатор открывает дверцу клетки, стоит рядом, но не инициирует общение;

3) экспериментатор протягивает руку и пытается прикоснуться к разным частям тела животного;

4) экспериментатор закрывает дверцу клетки и спокойно стоит около клетки.

Видеозаписи испытания затем анализируют, чтобы оценить поведение животного по ряду критериев-признаков (см. R. M. Nelson et al., 2016. Genetics of Interactive Behavior in Silver Foxes (Vulpes vulpes)).

От наименее пугливых лисят получали потомство следующего поколения, а затем снова повторяли процедуру тестирования и отбора. Уже в пятом поколении начали появляться отдельные особи, которые демонстрировали влечение к общению с человеком, сравнимое с таковым у собак. Со временем таких становилось все больше, признак «добродушия» усиливался. Сейчас все лисы этой линии демонстрируют настолько по-собачьи преданное и игривое поведение (включая даже лай и «защиту» хозяина), что некоторых из них продают в качестве домашних животных.

Удивительным в этом эксперименте был не только поразительно быстрый отклик на отбор по поведению, но и те сопутствующие изменения, которые стали проявляться в фенотипе лис, подвергшихся отбору. Эти изменения касались признаков, на первый взгляд с поведением никак не связанных: на шкуре стали появляться белые и рыжие пятна, лисы стали более вариабельны по метрическим характеристикам (у некоторых животных наблюдалось укорочение длины морды, лап), у некоторых начал закручиваться хвост, появлялись нарушения прикуса, задержка отвердения ушного хряща, изменения цвета радужной оболочки глаз. Мало того, у лис начали происходить сбои в сезонности репродуктивного поведения, — важного для диких лис признака, гарантирующего появление щенков в наиболее благоприятный сезон года.

С учетом увеличения вариабельности по признакам фенотипа в условиях эксперимента, Беляев ввел понятие «дестабилизирующего отбора» — в противоположность более типичному для естественного эволюционного процесса «стабилизирующего отбора» (этот термин ввел в первой половине XX века И. И. Шмальгаузен), который, напротив, делает фенотип более устойчивым. Беляев допускал, что увеличение вариабельности, наблюдаемое в этом эксперименте, могло происходить и в процессе одомашнивания волков, и что это могло дать хороший старт для формирования всего того разнообразия пород среди собак, которое не может не удивлять с учетом того, что все они ведут начало от одного общего предка — волка, и началась эта диверсификация пород, по-видимому, не более 15 тысяч лет назад.

Следует добавить, что через некоторое время после начала эксперимента (а именно, с 1970 года) была добавлена и вторая линия лис. Их, напротив, отбирали на максимальную агрессивность и недоверие к людям. При том, что поведение лис в ответ на отбор изменилось соответствующим образом, часть внешних фенотипических признаков в этой линии стали конвергировать с соответствующими признаками в линии добродушных лис, хотя и не настолько заметно. При этом параллельно ведется и контрольная линия лис, в которой отбор не производится — и в этой линии никаких особенных отклонений от исходного фенотипа фермерских серебристо-черных лисиц не отмечается. Параллельное ведение трех линий позволяет проводить сравнительные анализы, эксперименты по скрещиванию, направленные на поиск ассоциированных с изменениями генетических локусов. Численность популяции каждой линии постоянно поддерживается на уровне около 200 особей. Организация эксперимента подразумевает принятие мер к избеганию чрезмерного инбридинга между животными (это могло бы привести к искажению результатов в силу повышения эффектов дрейфа генов и уменьшения жизнеспособности потомства).

Есть довольно много вариантов объяснения сопутствующих изменений в признаках, не связанных непосредственно с поведением. Например:

1) Эффекты соотбора сцепленных полиморфизмов (это механизм еще называют генетическим автостопом, см. Genetic hitchhiking).

2) Плейотропное действие отбираемых генов. В частности, есть гены, которые регулируют состояние хроматина (рабочее или нерабочее) при помощи метилирования ДНК или модификации гистонов, — такие гены могут изменять работу большого числа других генов. Аналогичное влияние ожидаемо для генов, вовлеченных в альтернативный сплайсинг или в передачу внутриклеточных сигналов.

3) Адаптивные компромиссы, которые выражаются в том, что прямой отбор в одних признаках косвенно создает новый вектор отбора и по другим признакам, функционально связанным с первыми в онтогенезе.

4) Случайное появление и сохранение новых признаков из-за повышения роли дрейфа генов (например, вследствие сравнительно небольшого размера популяций). Впрочем, это объяснение едва ли здесь имеет большой вес — ведь в контрольной линии никаких существенных изменений не наблюдалось.

5) Нельзя исключать и повышения общей частоты мутаций, обусловленной, например, закреплением под влиянием проводимого отбора мутации, снижающей точность репликации или репарации ДНК.

Беляев предложил свое оригинальное объяснение наблюдаемому феномену. Его гипотеза состояла в том, что интенсивный отбор по поведению закреплял множественные мутации, которые изменяют баланс гормонов в организме. Широко известно, что гормоны играют огромную роль в определении темперамента и эмоционального состояния как у людей, так и у животных. Эти мутации, вероятно, оказывают плейотропный эффект, влияя в том числе и на обеспечение процессов морфогенеза в ходе индивидуального развития. Например, широкий спектр влияния имеет система гормонов щитовидной железы. Возможно, эти мутации выводят из строя механизмы, обеспечивающие в норме устойчивость (канализированность) морфогенеза, приводя к эффекту дестабилизации фенотипа. В пользу этой гипотезы свидетельствует слабая наследуемость некоторых из перечисленных фенотипических отклонений. Щенки от одной пары лис получаются внешне, да и по характеру, очень разнородными.

Вместе с тем, зарубежные ученые, в частности Адам Уилкинс () и его соавторы, предложили альтернативное объяснение явлению, которое теперь нередко называют «синдромом доместикации» (Adam S. Wilkins et al., 2014. The «Domestication Syndrome» in Mammals: A Unified Explanation Based on Neural Crest Cell Behavior and Genetics). Ведь аналогичные изменения в фенотипе, включая появление пятнистой окраски, висячих ушей, голубых глаз, укороченной морды, распространены и у других одомашненных животных (об этом читайте в статье Натальи Резник Синдром хорошего поведения).

Гипотеза предполагает, что закрепляемые в ходе отбора мутации затрагивают те гены, которые управляют созреванием клеток нервного гребня у позвоночных (см.: «Четвертый зародышевый листок» позвоночных зародился у низших хордовых, «Элементы», 04.02.2015). Эти клетки, дифференцируясь, во-первых, участвуют в формировании коры надпочечников, где вырабатываются гормоны типа адреналина, влияющие, в частности, на запуск и реализацию реакций страха у животных. Во-вторых, из нервного гребня также происходят клетки ушного хряща и некоторые кости черепа, включая челюстные, пигментные клетки в шкуре животного, клетки радужной оболочки, чувствительные клетки внутреннего уха. Логично, что одни и те же мутации в генах, управляющих развитием клеток нервного гребня, могут оказывать комплексное влияние на все эти признаки. В данном случае предполагается, что мутации приводят к затормаживанию дифференцировки или миграции клеток нервного гребня и недостатку их в тех тканях, где они должны в итоге работать. Попадая в разные сочетания при скрещиваниях отбираемых лис, эти мутации и порождают наблюдаемое разнообразие фенотипов.

Генетическая основа наблюдаемых изменений поведения лис была подтверждена при помощи экспериментов с пересадкой эмбрионов или подменой щенков между самками разных линий («злых» и «добрых») — такие обмены не устраняют различий в поведении, выработанных в ходе отбора (A. V. Kukekova et al., 2008. Measurement of segregating behaviors in experimental silver fox pedigrees). А в недавней работе ученые выявили большое количество генетических локусов, ассоциированных с 98 поведенческими критериями-признаками, и показали, что эти ассоциации осложняются эпистатическими влияниями, зависящими от комбинаторики аллельных вариантов (H. M. Rando et al., 2018. Construction of Red Fox Chromosomal Fragments from the Short-Read Genome Assembly).

Во всей этой истории есть кое-что замечательное: эксперимент был начат тогда, когда технологии молекулярных исследований были еще очень примитивными. Сделать полноценную проверку тех или иных гипотез было невозможно. Но эксперимент благодаря Людмиле Николаевне Трут и другим сотрудникам Института цитологии и генетики СО РАН продолжился даже после смерти Беляева в 1985 году и продолжается до сих пор. На протяжении всех этих лет эксперимент приносил плоды в виде регулярных публикаций, неизменно привлекающих внимание не только российских, но и зарубежных специалистов, работающих в области генетики, биологии развития и эволюционной биологии. С приходом новых технологий секвенирования, которые с каждым годом становятся все более эффективными и доступными, ученые получили возможность исследовать молекулярно-генетическую основу наблюдаемых фенотипических изменений у животных. И это, конечно же, было проделано. Расширению исследования благоприятствовало и налаженное с 2011 года сотрудничество с зарубежными лабораториями.

На протяжении 2018 года в рамках этого исследования было опубликовано целых три статьи в ведущих научных журналах. О представленных в этих работах результатах мы и расскажем ниже.

Первая статья вышла в январе в журнале Genes, Genomes, Genetics. В ней описан анализ РНК, выделенной из гипофиза «добрых» и «злых» лис (использовали ткани от шести животных каждой из линий). Гипофиз оказался в центре внимания, поскольку он является звеном верхнего иерархического уровня в регуляции всей эндокринной системы организма, секретируя целый ряд гормонов, влияющих на функционирование периферических желез внутренней секреции. В результате был выявлен перечень генов, которые отличались между линиями по уровню экспрессии генов, по альтернативному сплайсингу и по связям в генных сетях. Уровень экспрессии оказался более низким у «добрых» лис для 191 гена и более высоким для 155 генов (из 18 940 генов, экспрессирующихся в гипофизе лис).

Хотя различия по всем генам были относительно невысоки (менее, чем в два раза), метод главных компонент хорошо разделяет кластеры, соответствующие лисам из разных линий по этим данным. Достоверные различия выявились для групп генов, связанных с такими функциями, как регуляция экзоцитоза при помощи цАМФ, а также формирование псевдоподий и мобильность клеток. Экзоцитоз — это основной способ выделения веществ из клетки во внешнюю среду. Вероятно, изменения экспрессии соответствующих генов в гипофизе лис влияют на регуляцию выделения в кровь каких-то гормонов — ведь гормоны высвобождаются как раз при помощи экзоцитоза. В частности, с поведением это может быть связано через изменения в секреции АКТГ (адренокортикотропного гормона), влияющего на функцию коры надпочечников. Тот факт, что в крови «добрых» лис уровень адренокортикотропного гормона ниже, чем у «злых» лис, был показан в предыдущих исследованиях (L. N. Trut et al., 2004. An experiment on fox domestication and debatable issues of evolution of the dog). Тогда же обнаружили, что у «добрых» лис уровень этого гормона быстрее снижается после стресса, чем у «злых». Вместе с тем различия в экспрессии гена, кодирующего собственно белок-предшественник АКТГ не обнаружилось. Формирование псевдоподий, предположительно, может влиять на репродуктивный цикл у животных вследствие участия в выделении клетками гипофиза лютеинизирующего гормона, влияющего на функционирование яичников у самок.

Различие в альтернативном сплайсинге (которое определялось по частоте выпадения экзонов) выявилось для 36 генов, один из которых сам является регулятором сплайсинга. Как уже было сказано, анализ также проводился для генных сетей. Генные сети выстраиваются при помощи специально разработанных методов, которые выявляют среди данных по экспрессии определенные группы генов, экспрессия которых изменяется согласованно, то есть демонстрирует корреляцию в изменениях. Такие группы генов формируют «сетевые модули». В данных по гипофизу у лис обнаружилось 66 таких модулей, два из которых, включавшие, соответственно, 43 и 16 генов, оказались более активными у «злых» лис, чем у «добрых». Гены, вошедшие в эти модули, опять же оказались в основном причастны к регуляции экзоцитоза и формированию псевдоподий. Кроме того, здесь присутствовали гены, связанные с процессами клеточной гибели и дифференцировки.

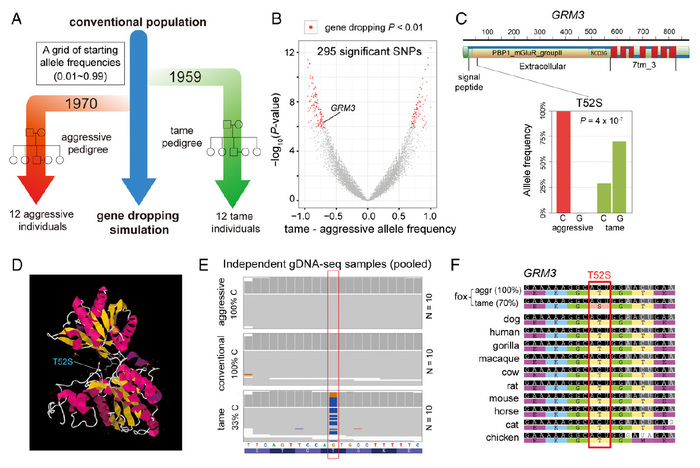

Вторая статья со схожей структурой исследования была опубликована совсем недавно — в октябре — в журнале PNAS. На этот раз анализировали РНК из префронтальной коры и из базальных ядер головного мозга. В анализ взяли теперь уже по 12 животных (самцов возрастом 1,5 года) из каждой линии. Схема и результаты этой работы проиллюстрированы на рис. 3. Из более 12 000 работающих генов выявилось 163 дифференциально (то есть по-разному) экспрессирующихся генов (ДЭГ), в том числе 146 — в коре головного мозга и 33 — в базальных ядрах. Причем 28 из 146 и 15 из 33 генов в этом списке оказались расположены в локусах, ассоциированных с поведением лис, которые были идентифицированы ранее (R. M. Nelson et al., 2016. Genetics of Interactive Behavior in Silver Foxes (Vulpes vulpes)). Тогда исследователями были проанализированы 98(!) особенностей поведения лис в условиях стандартного четырехшагового теста, а ассоциированные с поведением локусы выявлялись в экспериментах по получению и генотипированию гибридов от «злых» и «добрых» лис.

Рис. 3. Анализ дифференциальной экспрессии генов в мозге лис. A — схема эксперимента, B — анализ различия в экспрессии генов между лисами из разных линий. Красным выделены гены, для которых различия достоверны. По горизонтальной оси указана величина различия в экспрессии, по вертикальной оси — уровень доверия к установленным различиям. Все значения, оказавшиеся выше определенного порога по вертикальной оси (для которых P-value < 0,05), считаются достоверными (такого типа графики называются volcano plot). C — уровни экспрессии, дополнительно измеренные методом количественной ПЦР, в тканях коры и базальных ядер для двух генов, которые демонстрируют наиболее заметные различия между линиями «добрых» (tame) и «злых» (aggressive) лис. Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

Для двух генов с наиболее заметными различиями авторы дополнительно подтвердили результаты методом количественной ПЦР. Один из этих генов (PCDHGA1) важен для адгезии (контакта) между нейронами, второй (DKKL1) входит в число генов-регуляторов нейральной дифференцировки. Среди прочих генов с дифференциальной экспрессией значительная часть кодируют рецепторы нейромедиаторов серотонина и глутамата, либо белки, участвующие в передаче сигналов от этих рецепторов внутри клетки. Вместе с тем, в эту группу не попали гены, связанной с дофаминэргической передачей сигналов. Известно, что сигналы серотонина очень важны для способности испытывать положительные эмоции. Нарушения в экспрессии генов, связанных с серотониновой системой характерны для пациентов с шизофренией и другими психическими нарушениями. Изменения в глутаматэргической системе, как известно из множества работ по нейрофизиологии, заметно сказываются на синаптической пластичности, способности к запоминанию и обучению.

Используя полученные данные секвенирования РНК головного мозга, авторы изучили также частоты аллельных полиморфизмов (single-nucleotide polymorphism, SNP) в популяциях лис. В итоге был получен список из 295 полиморфизмов, расположенных в 176 генах, частоты которых достоверно различались (рис. 4). Треть этих генов размещается в генетических локусах, ассоциированных с поведенческими признаками лис, идентифицированных упоминавшейся в работе 2016 года. Наиболее вероятным объяснением выявленных различий представляется влияние разнонаправленного отбора (хотя всегда присутствует допущение о влиянии случайного дрейфа частот). Функционально основная часть генов в полученном списке задействована в адгезии между нейронами и передаче межклеточных сигналов. И что замечательно, несколько генов задействованы в дифференцировке клеток нервного гребня! Два из этих генов — Wnt3 и Wnt4 содержат сразу по несколько полиморфизмов с достоверными различиями частот между линиями «добрых» и «злых» лис. Авторы отмечают, что в дальнейшем целесообразно и возможно проведение прямых экспериментов по определению влияния данных полиморфизмов на поведение в работе с генно-модифицированными животными.

Рис. 4. Анализ частот полиморфизмов в генах лис. A — схема эксперимента. B — анализ различий в частоте встречаемости аллельных вариантов между лисами из разных линий. Красным выделены гены, для которых различия достоверны. C — распределение аллельных вариантов для одного из генов (GRM3 — одного из генов глутаматных рецепторов), продемонстрировавшего достоверное различие. D — кристаллическая структура белка, где обозначена полиморфная аминокислота (замена триптофана на серин в позиции 52 аминокислотной цепочки). Эта аминокислота располагается вблизи области взаимодействия рецептора с лигандом, и, вероятно, влияет на силу этого взаимодействия. E — отображение результатов анализа частот вариантов гена GRM3 в программе, которая обрабатывает данные секвенирования. F — сравнительный анализ аллельных вариантов GRM3 «злых» и «добрых» лис с последовательностями белка у человека и разных видов одомашненных животных. Оказалось, что аллельный вариант «добрых» лис уникален, все остальные организмы в этой позиции имеют ту же аминокислоту, что и «злые» лисы. Следовательно, данная мутация появилась и распространилась у «добрых» лис в ходе эксперимента по отбору. Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

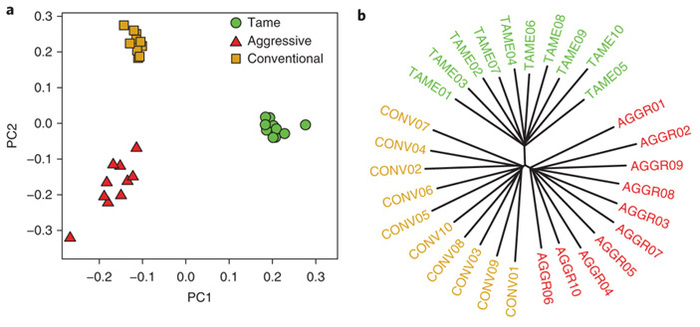

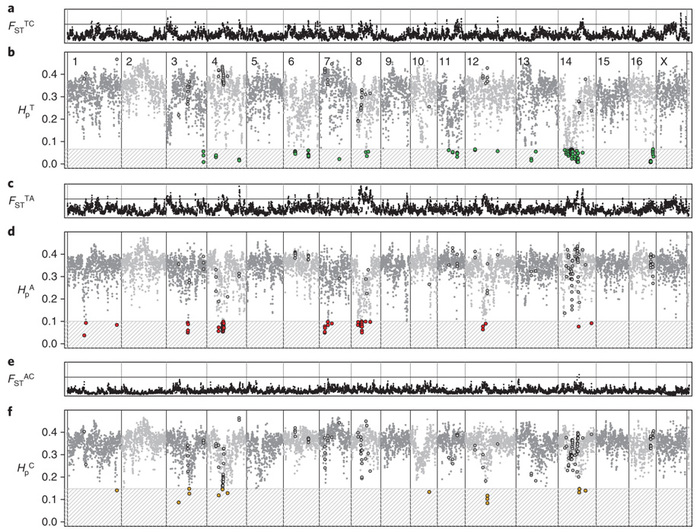

И, наконец, третья статья, вышедшая в августе в журнале Nature Ecology and Evolution, отличается от двух, рассмотренных выше, тем, что в ней анализировали и сравнивали не РНК, а ДНК. В геноме лис аннотировали немногим более 20 тысяч генов, большинство из которых имеет ортологи у собак и находится на хромосомах в том же порядке (хотя между этими видами имеются все же и отличия в организации хромосом: в гаплоидном наборе лис 17 хромосом, а у собак их 39). Использовали образцы от контрольных, «добрых» и «злых» лис, по 10 животных (самок) в каждой выборке. Задачей ученых было выявление следов отбора в геномах лис — такой подход может уточнить местоположение важных генов, изменения в которых ассоциированы с наблюдаемыми отклонениями фенотипов. Секвенирование 30 образцов ДНК позволило качественно прочитать около 75% всего генома лис. Метод главных компонент, как и еще один альтернативный метод кластерного анализа, выявил в собранных данных три хорошо обособленных кластера, соответствующих трем разным линиям животных (рис. 5).

Рис. 5. Два варианта кластерного анализа 30 геномов лис точно группируют образцы в соответствии с тремя линиями животных: контрольных (conventional), «добрых» (tame) и «злых» (aggressive). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature ecology and evolution

Всего было выявлено больше 8 миллионов полиморфизмов, но, конечно же, лишь небольшая часть из них имеет отношение к наблюдаемым различиям фенотипа. Один из замечательных способов выявить действительно значимые области, не прибегая ни к каким экспериментам, — сравнение геномов разных линий и выявление «следов», которые оставляет в последовательностях отбор. Если речь идет о близкородственных организмах и недавнем отборе, то для выявления таких следов применяют анализ на различие частот полиморфизмов (для соответствующего расчетного показателя используется обозначение FST) и уровень гетерозиготности (H). Оба показателя просчитывали вдоль всех хромосом лис методом «скользящего окна». Окно — это участок, охватывающий некоторое количество нуклеотидов (в данном случае использовали окно длиной 500 тысяч пар нуклеотидов), в пределах которого высчитывается нужный показатель, затем окно сдвигается на некоторое расстояние вправо (в данном случае — на 250 тысяч пар нуклеотидов), и расчеты повторяются. Полученные цифры используют для построения графиков, вроде представленного на рис. 6. След отбора виден по локальным подъемам показателей FST и H. Поскольку каждый из методов в силу тех или иных причин может иногда давать ложноположительные или ложноотрицательные результаты, сочетание обоих методов позволяет повысить уверенность в правильных выводах и ничего не упустить.

Рис. 6. Результаты выявления следов отбора в геномах лис (включая 16 аутосом и X хромосому). Определяли значение показателей FST (отражает наличие разницы в частоте встречаемости полиморфизма между сравниваемыми линиями) и Hp (гетерозиготность). Буквы в верхних индексах соответствуют линиям лис: A — «злые», T — «добрые», C — контрольные. Выделенные точки соответствуют участкам с полиморфизмами, для которых достаточно надежно подтверждено влияние отбора. Видно, что таких точек гораздо больше в линиях «добрых» (верхний график) и «злых» (средний график) лис, чем в контрольной линии (нижний график). Также видно, что большинство следов отбора в геномах «добрых» и «злых» лис по локализации не совпадают. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature ecology and evolution

Всего было выявлено 103 окна, внутри которых присутствовали следы отбора. Многие из них совпали с ранее выявленными локусами, ассоциированными с признаками поведения лис при тестировании. Среди генов, попавших в эти окна (это всего 971 ген, но следует понимать, что не все из них обязательно являются мишенями отбора) обнаружились 13 генов, ассоциированных с аутизмом, 13 генов, ассоциированных с биполярным расстройством, три гена, связанных с синдромом Уильямса, и шесть генов, для которых ранее была показана ассоциация с агрессивным поведением у мышей. Еще ряд генов не являются ортологами для генов, замеченных ранее в ассоциации с отклонениями в психике и поведении, но входят в одно семейство с такими генами и потенциально могут иметь схожую функцию. Интересно, что среди этих генов оказалась достоверна повышена доля генов, связанных с иммунной функцией. Одно из выявленных окон со следами отбора попадает на область интерлейкиновых генов, причем гомологичная область также относится к участкам, значительно различающимся между домашней собакой и диким волком. Сильный сигнал отбора в геноме добродушных лис был связан с геном SorCS1, который регулирует процессы синтеза, пространственного распределения и деградации одного из типов глутаматного рецептора и некоторых других белков, участвующих в формировании контактов между нейронами.

Подведем итоги. Последние работы по изучению лис из долгосрочного эксперимента Беляева предоставили значительно больше информации о том, какие гены, какие клеточные и организменные системы причастны к изменениям фенотипа. Но у нас все еще нет ясного видения того, что же стоит за «синдромом доместикации», как объяснить весь этот всплеск разнообразия в морфологии, сопровождающий отбор на «хорошее поведение». Что ж, остается ждать продолжения. С учетом нынешних возможностей, которыми располагают экспериментирующие биологи, долго ждать, по-видимому, не придется.

Источники:

1) Jessica P. Hekman, Jennifer L. Johnson, Whitney Edwards, Anastasiya V. Vladimirova, Rimma G. Gulevich, Alexandra L. Ford, Anastasiya V. Kharlamova, Yury Herbeck, Gregory M. Acland, Lori T. Raetzman, Lyudmila N. Trut and Anna V. Kukekova. Anterior Pituitary Transcriptome Suggests Differences in ACTH Release in Tame and Aggressive Foxes // Genes, Genomes, Genetics. 2018. DOI: 10.1534/g3.117.300508.

2) Anna V. Kukekova, Jennifer L. Johnson, Xueyan Xiang, Shaohong Feng, Shiping Liu, Halie M. Rando, Anastasiya V. Kharlamova, Yury Herbeck, Natalya A. Serdyukova, Zijun Xiong, Violetta Beklemischeva, Klaus-Peter Koepfli, Rimma G. Gulevich, Anastasiya V. Vladimirova, Jessica P. Hekman, Polina L. Perelman, Aleksander S. Graphodatsky, Stephen J. O’Brien, Xu Wang, Andrew G. Clark, Gregory M. Acland, Lyudmila N. Trut & Guojie Zhang. Red fox genome assembly identifies genomic regions associated with tame and aggressive behaviours // Nature Ecology & Evolution. 2018. DOI: 10.1038/s41559-018-0611-6.

3) Xu Wang, Lenore Pipes, Lyudmila N. Trut, Yury Herbeck, Anastasiya V. Vladimirova, Rimma G. Gulevich, Anastasiya V. Kharlamova, Jennifer L. Johnson, Gregory M. Acland, Anna V. Kukekova, and Andrew G. Clark. Genomic responses to selection for tame/aggressive behaviors in the silver fox (Vulpes vulpes) // PNAS. 2018. DOI: 10.1073/pnas.1800889115.

См. также об этом эксперименте:

1) Анастасия Харламова, Анастасия Грасмик. ЗаЛИСовки.

2) Антон Сивков. Тысячелетия эволюции лисы Беляева прошли за несколько лет.

3) Наталья Резник. Синдром хорошего поведения.

4) Владимир Шумный. Сибирский оплот вейсманистов-морганистов.

Татьяна Романовская

http://elementy.ru/novosti_nauki/433357/Vyyavleny_genetiches...