Последний вернисаж сказочника Степанцева

Я заканчиваю свои новогодние выставки рисунков режиссера и художника Бориса Степанцева, сделанные им для студии "Диафильм".

Сегодня - последний выпуск и последние диафильмы. Все последние работы художника (вернее - художников, поскольку в это время он уже работал в соавторстве с Анатолием Савченко) были по классическим произведениям.

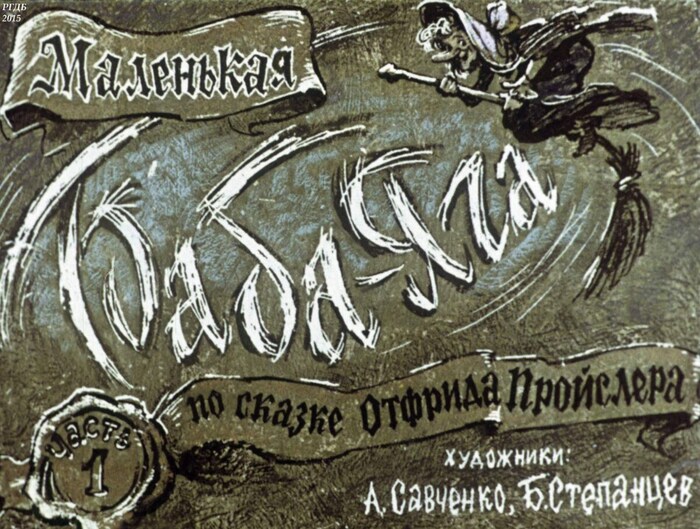

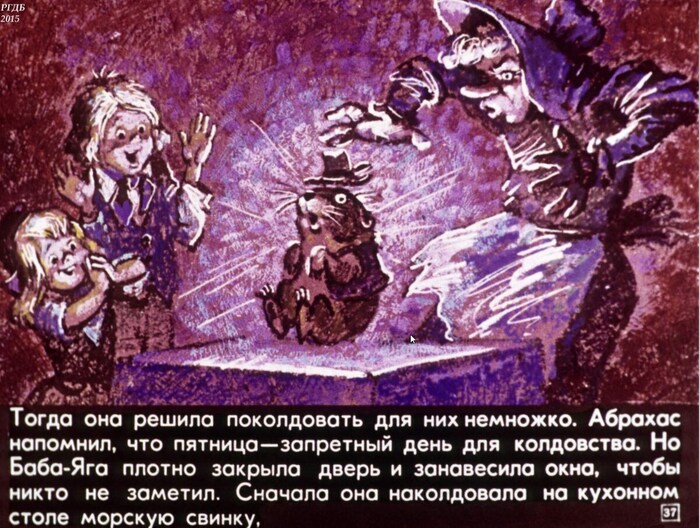

В 1977 году были нарисованы два диафильма по сказке Отфрида Пройслера "Маленькая Баба-Яга".

"Маленькая Баба-Яга", или, точнее, "Маленькая ведьмочка" (Die kleine Hexe) - одна из моих любимых сказок, но о ней, как и о других сказках Пройслера, подробно я буду рассказывать позже - не стоит нарушать хронологию.

Пока лишь скажу, что наш дуэт отрисовал Пройслера блестяще. Единственная и главная претензия фанатов - Маленькая Баба-яга нарисована не девочкой, а старушкой, хотя в сказке она ведет себя как подросток.

Ну и что, что ей 127 лет?

Именно Савченко и Степанцев заложили эту особенность визуализации сказки, характерную, сколько я знаю, только для Советского Союза. К примеру, в советском мультфильме 1991 года главная героиня тоже выглядела вполне взрослой, хотя во всем мире ее рисуют девчонкой.

Кроме Пройслера, всю вторую половину семидесятых наши герои рисовали "Карлсона", о чем я уже рассказывал, и к другим сказкам вернулись только в 80-е.

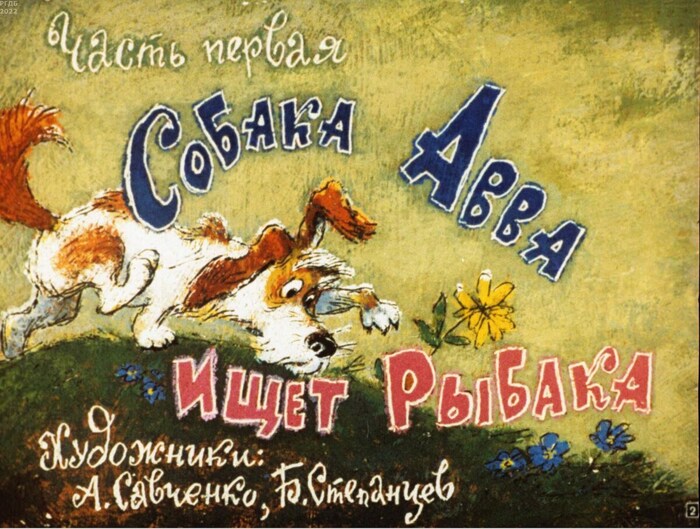

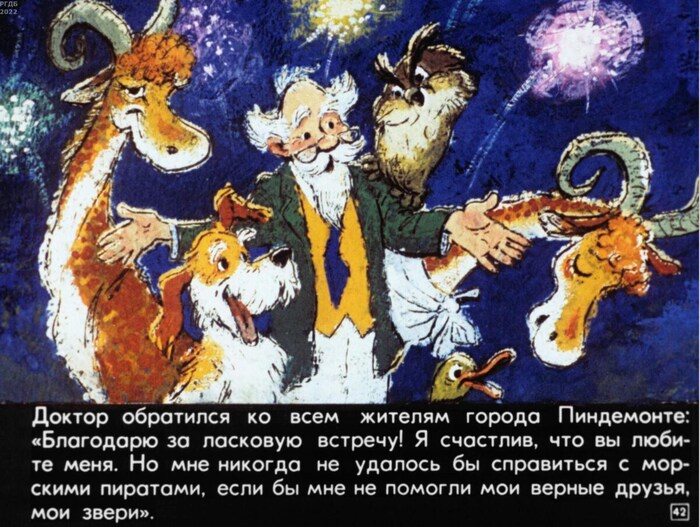

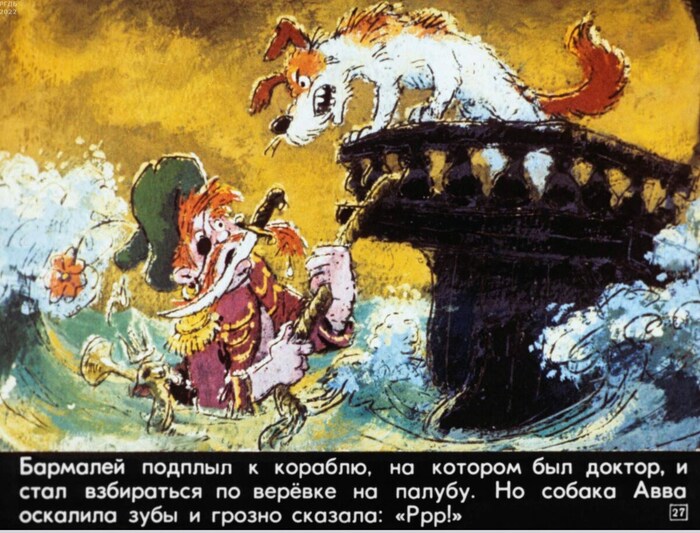

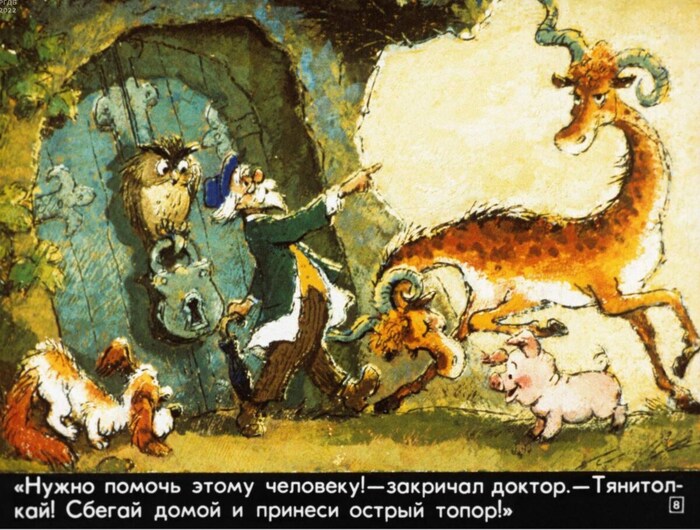

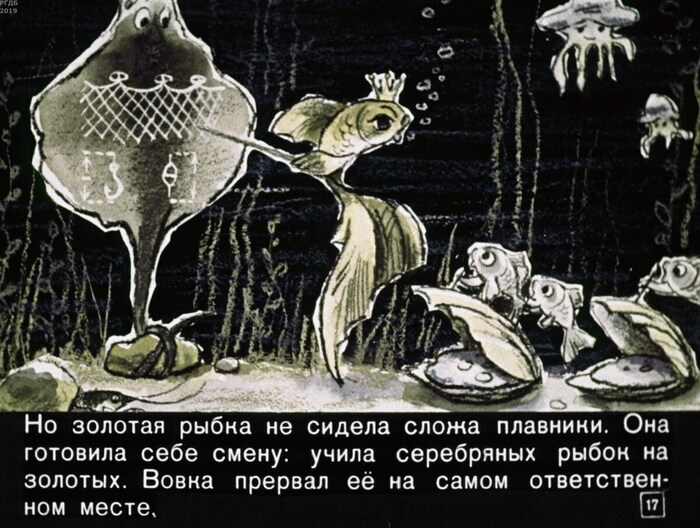

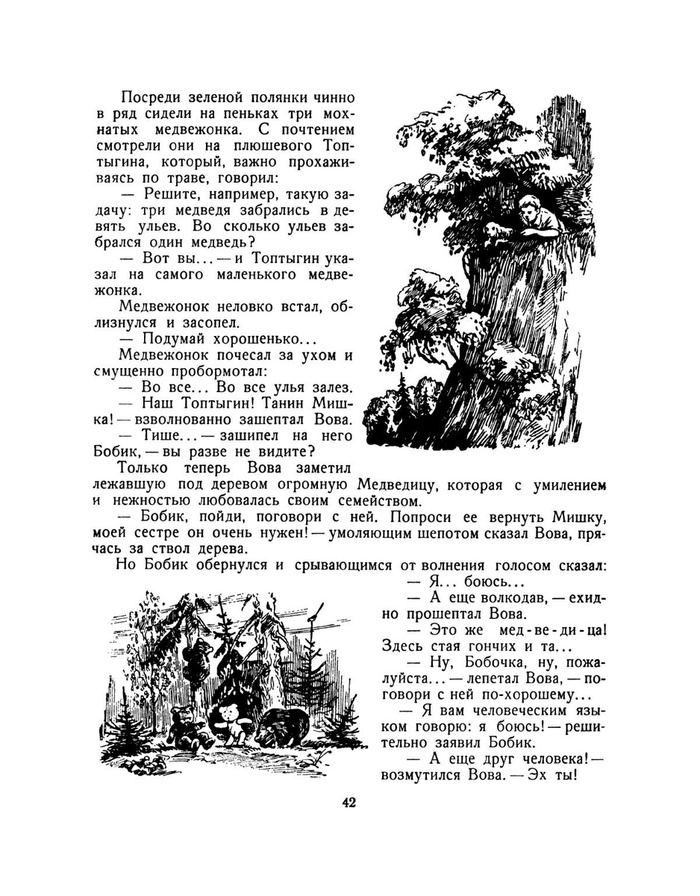

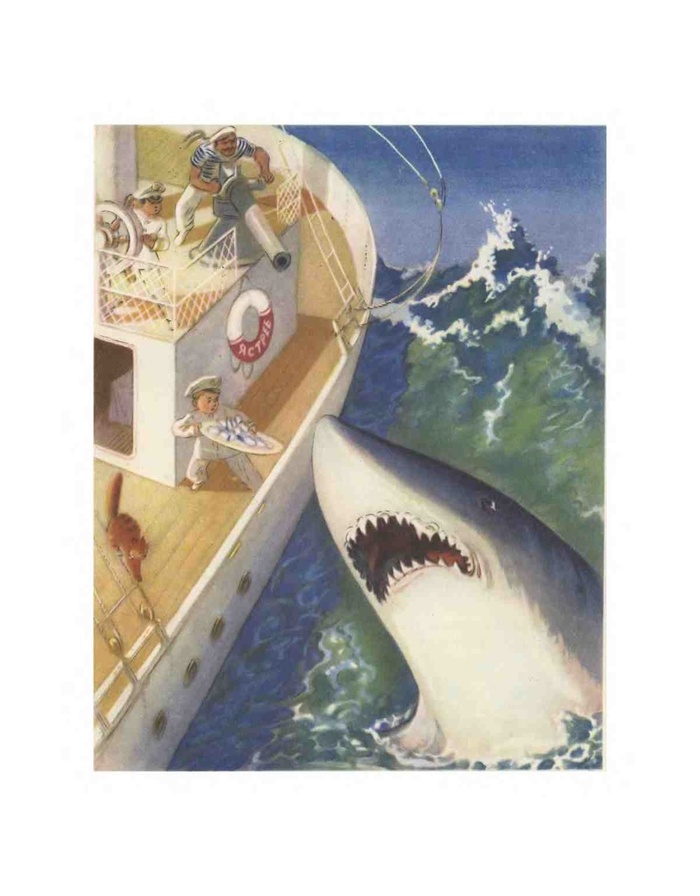

1980 год - два диафильма "Пента и морские пираты" по прозаическому "Доктору Айболиту" Корнея Чуковского.

В это время оба художника были на пике своей формы, Савченко к тому же активно экспериментировал с фонами и техникой исполнения, в итоге мы получили одни из лучших изображений Бармалея, Айболита, Тяни-Толкая и всей этой компании.

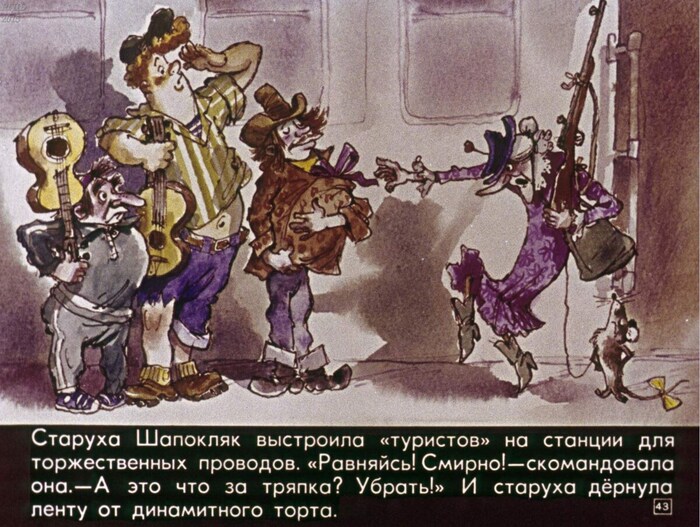

Тогда же, в 1980-м, увидел свет и второй диафильм про Чебурашку - "Старуха Шапокляк".

Ну, это когда Гена с другом на юг поехали, а бабуля туристов строила.

Чебурашку, правда, Степанцев немного подправил, увеличив ему уши - мультипликационный образ Шварцмана уже стал к тому времени каноничным. Хотя длинный пушистый хвост енота "неведомой зверушке" все-таки оставил.

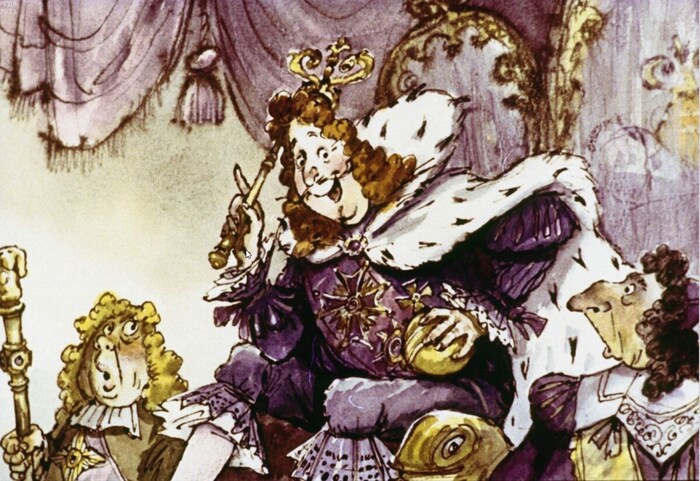

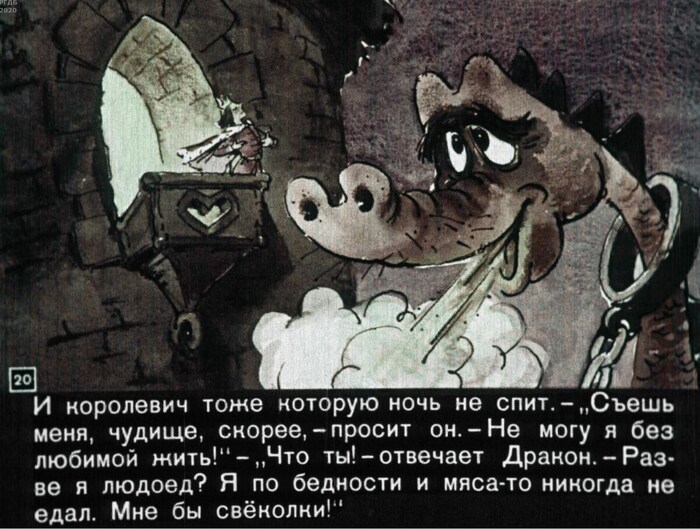

В 1981-м была самая классическая классика - Ганс-Христиан Андерсен, "Новый наряд короля".

Все как положено - тут тебе и прохиндеи-инноваторы портновского звания,

И напыщенный король, неравнодушный ко всему модному и новому до такой степени,

что остался голым.

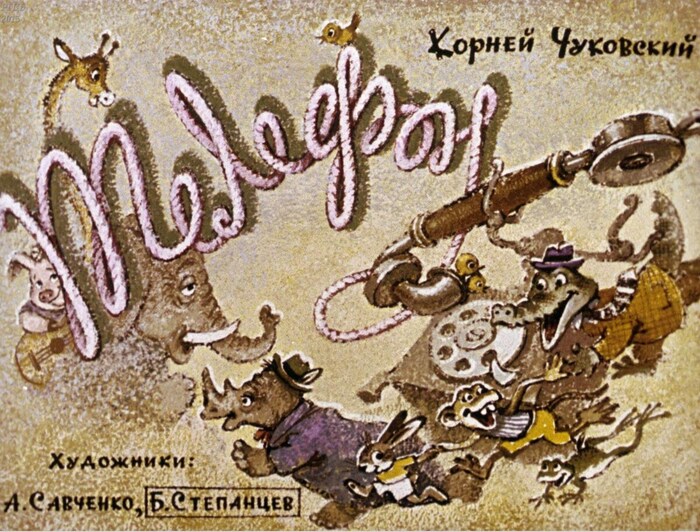

Потом опять был Карлсон, а затем - в 1984 году - еще одна классика от Корнея Чуковского: "Телефон".

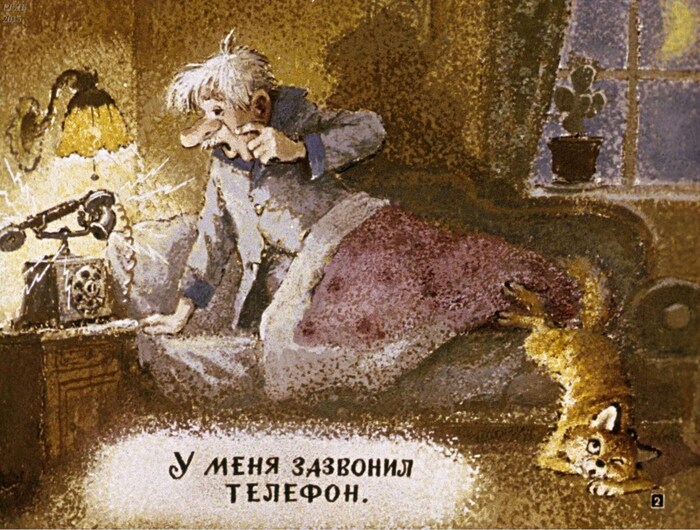

"У меня зазвонил телефон.

-Кто говорит?

-Слон".

В диафильме все было на месте - и галоши,

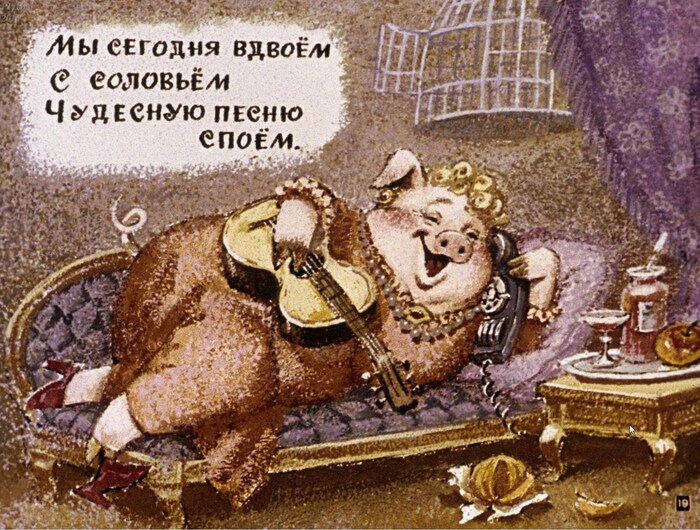

и свинья,

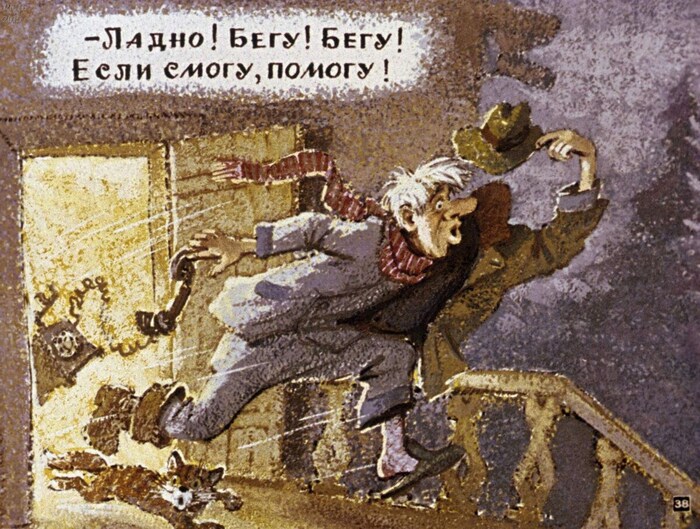

и нелегкая работа тащить бегемота.

Во время работы над "Телефоном" Борис Степанцев скончался - инсульт.

Анатолий Савченко дорисовал диафильм в одиночку, и сказка вышла вот с таким первым кадром.

Всего за свою жизнь художник и режиссер Борис Павлович Степанцев нарисовал 36 диафильмов.

Все они, без исключений, были сказками.

Редкое постоянство.

______________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Сколько зарабатывали художники в СССР?

После того, как я начал публиковать вернисажи с рисунками Бориса Степанцева для "Диафильма", мне в комментариях задали интересный вопрос.

Про деньги.

Почтенный автор! - спросили меня. - Ты тут упомянул, что отрисовка диафильмов была для Степанцева подработкой, дополнительным заработком - поскольку у мультиликаторов была не самая большая зарплата. Особенно в сравнении с другими творческими профессиями.

Внимание, вопрос - если режиссеры-мультипликаторы получали немного, то сколько же тогда зарабатывали художники на "Диафильме"?

Ну что я могу сказать?

Вопрос, конечно, интересный.

Поэтому отвечу сразу - художники на "Диафильме" зарабатывали очень много.

А теперь подробности - благо, зам. директора РГДБ по информатизации и фондам Илья Гавришин в своем замечательном канале "НЭБ. Дети" все рассказал в деталях.

Для начала - художники не были штатными работниками студии, получавшими зарплату. Их нанимали по договору на стороне.

За деньги нанимали.

Сама схема работы была следующей.

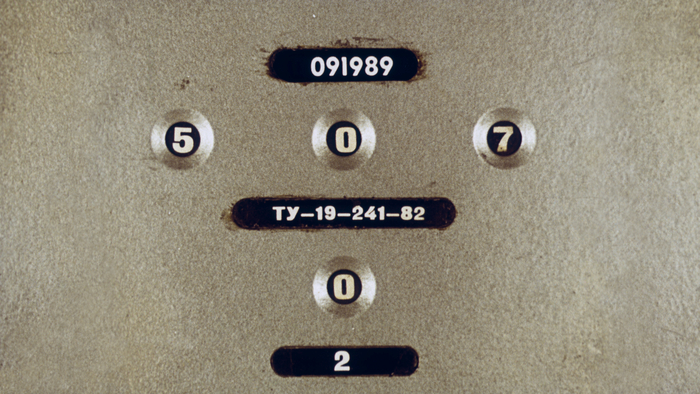

Художник получал на руки сценарий. В нем сказка или рассказ уже были разбиты на строки - подписи к кадрам - и каждый кадр пронумерован. Количество кадров не было стабильным - обычно от 30 до 50, в зависимости от объема текста.

Количество кадров это очень важно, потом объясню - почему.

После этого художник начинал делать раскадровку - рисовал эскиз каждого кадра карандашом в реальном формате. Причем эскиз делался не по принципу "палка, палка, огуречик", а прорисовывался достаточно подробно.

Раскадровку принимала комиссия из представителей художественной редакции "Диафильма" и литературного редактора. Если эскизы согласовывались, то с художником подписывался договор, он получал аванс в 25% от общей суммы (до этого момента художник работал бесплатно - "на доверии") и отправлялся работать над рисунками.

После приемки рисунков студией ему перечислялось еще 35%. Оставшиеся 40% - после того, как диафильм был готов и студия получала разрешение на массовую печать - то есть, по сути, в момент выхода диафильма.

Причем, даже если выпуск диафильма студией откладывался, "зажать" оставшуюся сумму она не могла - через год с момента приема рисунков художнику в любом случае выплачивалась вся сумма по договору.

Интересы художника учитывались и в части ограничения возможностей безудержной и разнузданной эксплуатации его рисунков. Тираж рисуемого им диафильма фиксировался в договоре, и сверх этого тиража студия могла выпустить только 200 экземпляров. С учетом того, что средний тираж диафильма в СССР составлял 250 тысяч - двести это ничего. Зироу.

Так вот - если дополнительные экзампляры превышали магическую цифру "200" - художник получал деньги за повторное издание.

Пару слов о судьбе рисунков. По договору, оригиналы рисунков студия выкупала в бессрочное пользование. Но в договоре был интересный пункт - художник мог потребовать возврата рисунков, "если диафильм не тиражировался в течение трех лет". Кроме того, студия обязана была предоставлять художнику рисунки во врменное пользование для экспонирования на персональных выставках.

Ну и заканчиваем мы этот рассказ самым интересным вопросом - сколько же платили художнику в рублях?

Однозначного ответа нет. Ставка плавала, она зависела как от сложности фильма, так и, в первую очередь, от статуса художника. Начинающие художники получали меньше, именитые - больше. Но разброс был не очень большой - не в разы, как сейчас.

Минимальная ставка составляла 40 рублей за кадр - именно столько получала иллюстраторская молодежь. Мэтры получали 60 рублей. Основной контингент, надомники-середняки - что-то посредине, 50 рублей плюс-минус пятерка.

Люди, не заставшие СССР, могу поинтесоваться - а это много или мало?

Это, молодые люди - до хрена!

Сегодня сопоставимых сумм и близко не платит ни одно издательство. Для понимания - зарплата младшего редактора студии "Диафильм" в начале 80-х годов составляла 80 рублей в месяц.

То есть художники в самом худшем случае получали половину пусть не самой лучшей в стране, но все-таки полноценной зарплаты за один рисунок.

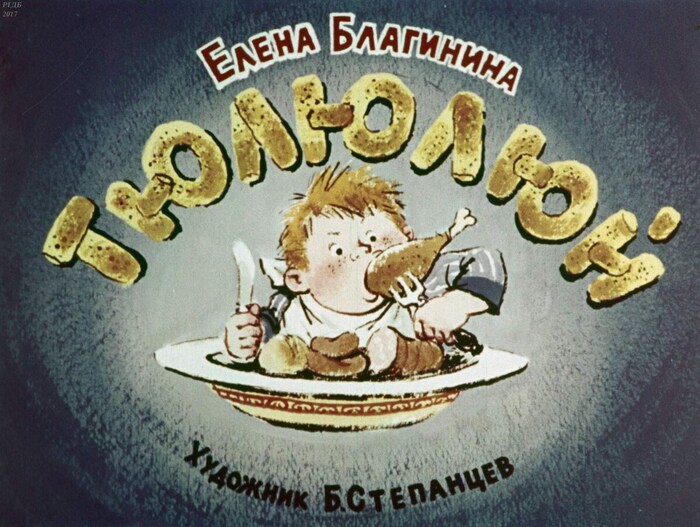

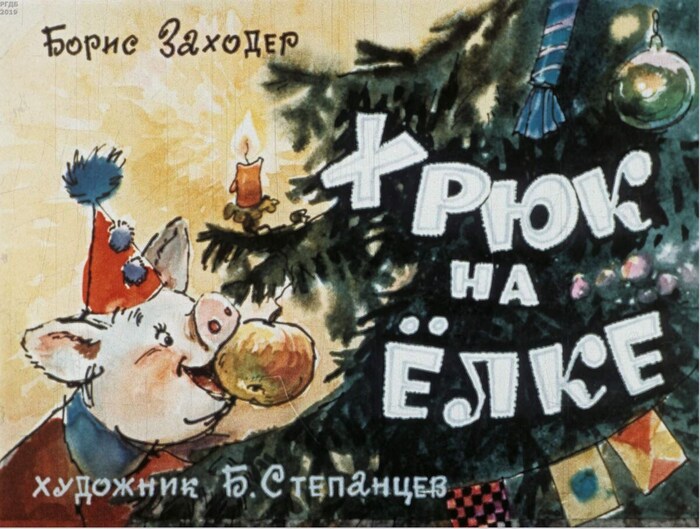

Иногда художникам удавалось заработать очень приличные деньги за короткий срок. К примеру, в 1968 году мультипликатор Борис Степанцев выпустил три диафильма - по басням Крылова, по стихотворению Елены Благининой "Тюлюлюй" и по сказке Бориса Заходера "Хрюк на елке" - кадры из них и иллюстрируют этот текст.

Справедливости ради - такой год был единственным; обычно - один, редко два диафильма.

Предположим, что платили ему по-среднему - 50 рублей за кадр.

В "Баснях" - 40 кадров, то есть - две тысячи рублей.

"Тюлюлюй" - 30 кадров. Полторы тысячи.

Наконец, "Хрюк на елке" - 41 кадр. Округлим - две.

Итого ровым счетом - пять с половиной тысяч рублей за год. Зарплата младшего редактора почти за шесть лет беспорочной службы.

В конце 60-х на эти деньги можно было купить двухкомнатную кооперативную квартиру и еще на масштабное обмывание где-нибудь в "Праге" осталось бы.

С запасом.

Поэтому повторюсь - успешная творческая интеллигенция в Союзе получала запредельно много. Это была социальная группа, из которой вышло подавляющее большинство легальных советских миллионеров.

Но благом или злом для страны обернулся этот принцип "большим талантам - большие деньги" - это, геноссе, уже тема для отдельного разговора.

______________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Третий вернисаж сказочника Степанцева

Мы продолжаем наши предновогодние выставки рисунков режиссера и художника Бориса Степанцева, сделанные им для студии "Диафильм".

В том же 1967 году, когда он нарисовал диафильм про своего Вовку в Тридевятом царстве, вышел еще один "рашен комикс" за его авторством.

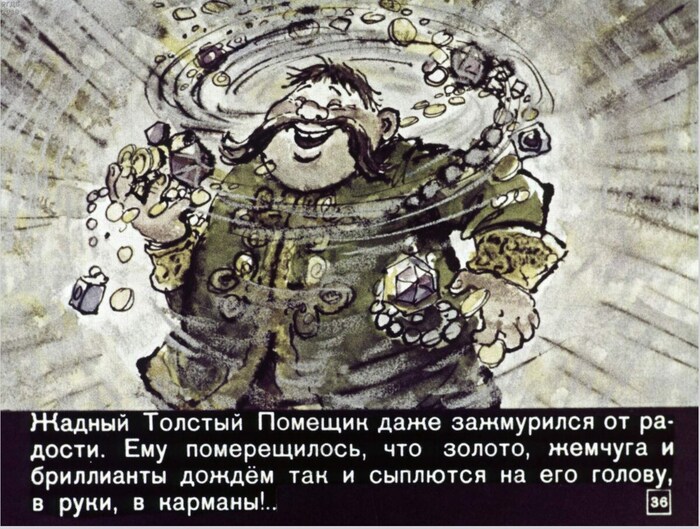

В нем Степанцев иллюстрировал еще одну сказку Виктора Важдаева "Подарок императора" - о крестьянине, вырастившем огромную репу, которую пришлось подарить Императору.

И о злобном Помещике, позавидовавшем попавшему во дворец "чумазому" и решившему преподнести царю-батюшке собственный презент - отдать самое дорогое, что у него было.

А следующий, 1968 год стал рекордным - в этот год Борис Степанцев нарисовал целых три диафильма.

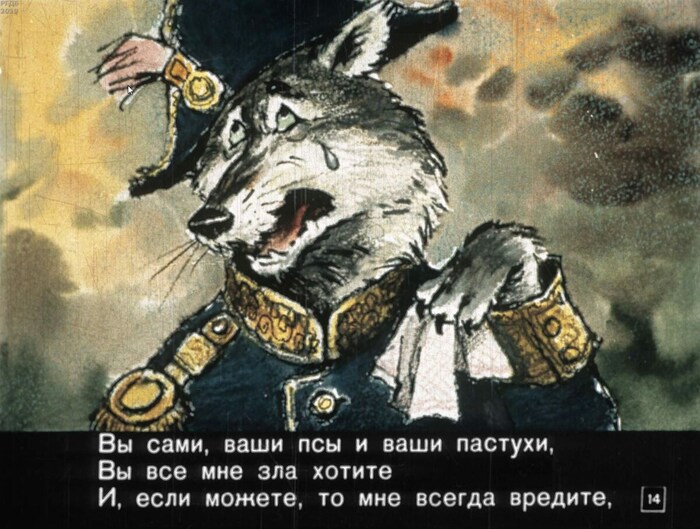

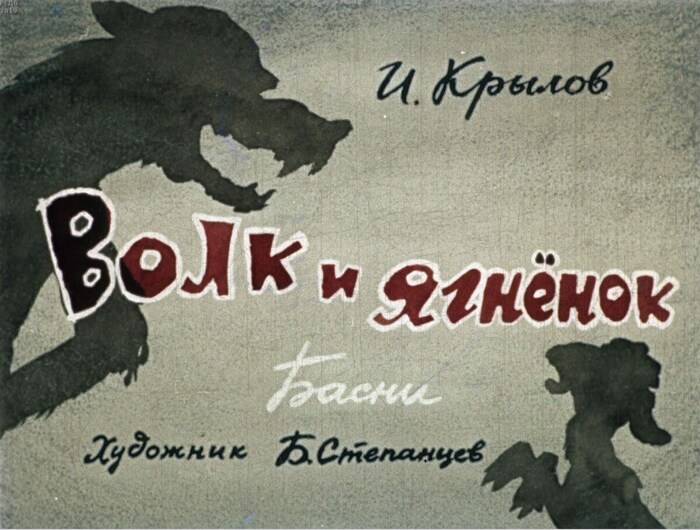

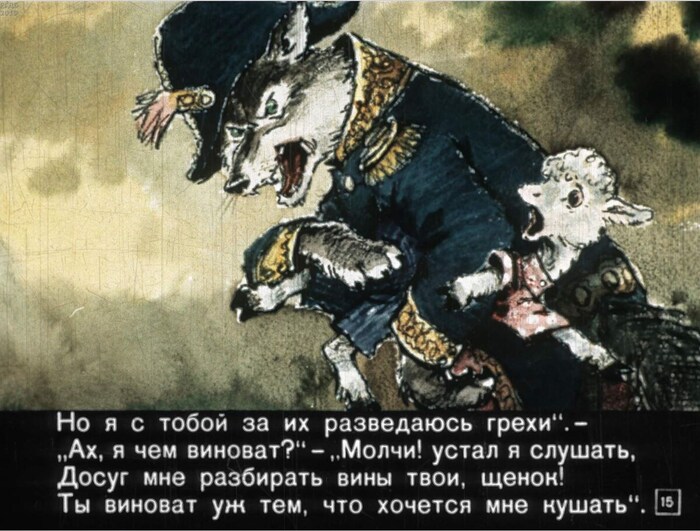

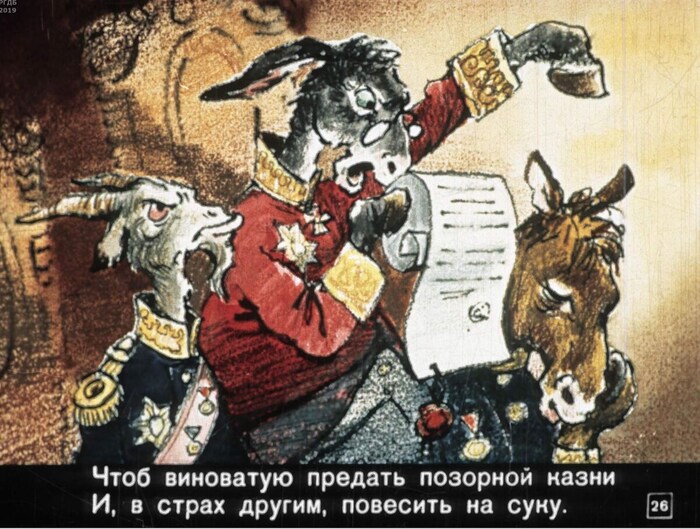

Начал с классики, "диафильмировав" три басни дедушки Крылова. Это были общеизвестный "Волк и ягненок",

не очень известная "Щука"

и "Лягушка и Вол".

Потом последовал диафильм по стихотворению Елены Благининой "Тюлюлюй"

о забалованном и закормленном ребеночке, который - небывалое дело! - даже во двор играть не ходит!

Закончил же 1968 год Борис Степанцев диафильмом по сказке Бориса Заходера "Хрюк не елке".

В сказке, если кто не читал, рассказывается о поросенке, умевшем ходить на задних лапах, который, переодевшись в человека, с корыстными целями проник на детский новогодний утренник.

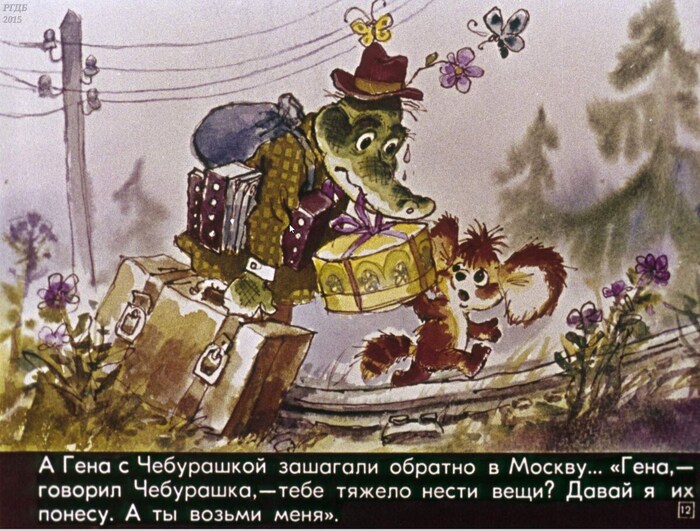

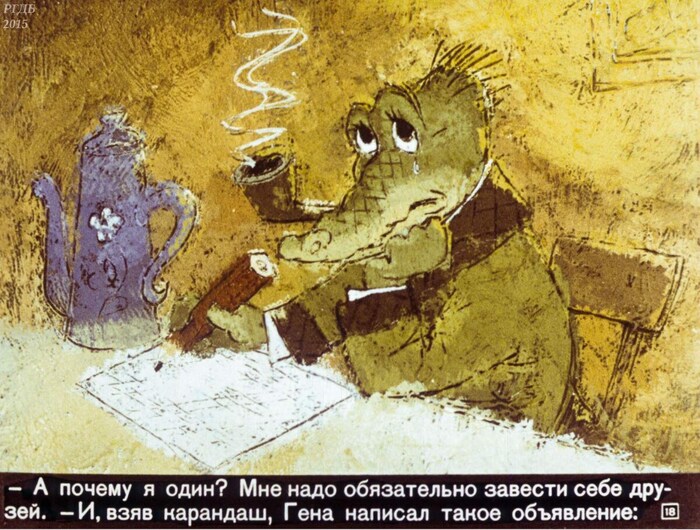

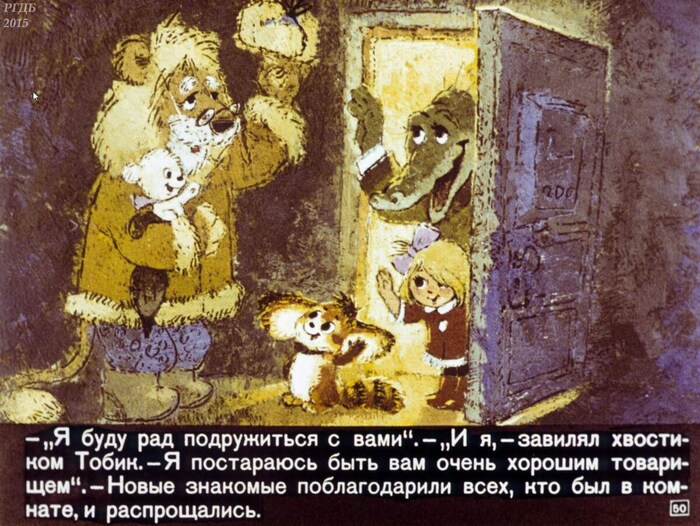

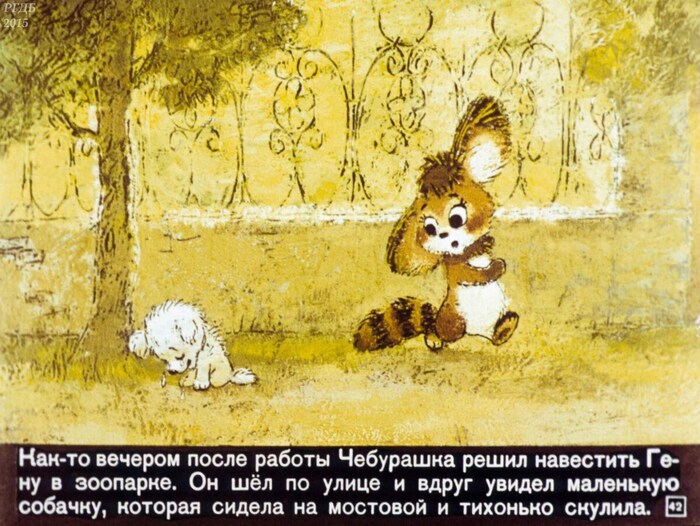

Ну и последняя на сегодня работа художника, которую я покажу вам - это "двухсерийный" диафильм "Крокодил Гена и его друзья".

Особенностью этой работы было то, что диафильм Борис Степанцев рисовал одновременно с тем, как его коллега Роман Качанов снимал мультфильм по этой сказке.

И облик всех персонажей они придумывали одновременно. Это была своеобразная дуэль между Борисом Степанцевым и художником-постановщиком мультфильма Леонидом Шварцманом.

Персонажей Шварцмана мы все знаем наизусть. А вот как выглядели персонажи, придуманные Степанцевым (Шапокляк в диафильме не было).

Эту дуэль Степанцев проиграл. Его Чебурашка, похожий не то на малую панду, не то на ушастого енота, был очень мил, но сегодня он давно и прочно забыт.

Вытеснен и стерт из культурного кода нации ушастым и мега-кавайным Чебурашкой Шварцмана.

Даже дети знают - Чебурашка вот такой.

И другому не быти.

Интересно, а если бы мультик по сказке Успенского тогда дали снимать не Качанову, а Степанцеву?

______________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Диафильмы сказочника Степанцева (вып. 2)

В 1963 году вместе с "Красной шапочкой" Борис Степанцев отрисовывает для "Диафильма" еще одно классическое детское произведение - "Муху-Цокотуху" Корнея Чуковского.

Сегодня эту сказку педагоги критикуют за излишнюю жестокость, пагубно отражающуюся на психике детей-снежинок, а тогда и родителям, и детям казалось, что все нормально.

Даже расчлененка дошколят не травмировала.

В следующем, 1964 году, Борис Степанцев сделал диафильмом сказку Важдаева "Король-подпасок".

Виктор Моисеевич Важдаев, третий сын известного философа и педагога М. М. Рубинштейна, был этнографом, изучавшим дальневосточных гиляков и писателем сказочником. У него была интересная специализация - именно Важдаев был главным в Советском Союзе обработчиком и пересказчиком народных сказок и легенд. Библиография сказочника практически полностью состоит из вот таких изданий:

Важдаев В. М. Волшебная калебаса: По мотивам сказок зулу: Африка. — М.: Малыш, 1970.

Важдаев В. М. Волшебная птица : По мотивам латыш. нар. сказок. — М.: Малыш, 1978.

Важдаев В. М. Волшебные спицы : По мотивам нем. нар. сказок. — М.: Малыш, 1976.

Но, как мы видим, сочинял и собственные.

Как я уже говорил, поначалу Борис Степанцев четко выдерживал норму "один-два диафильма в год".

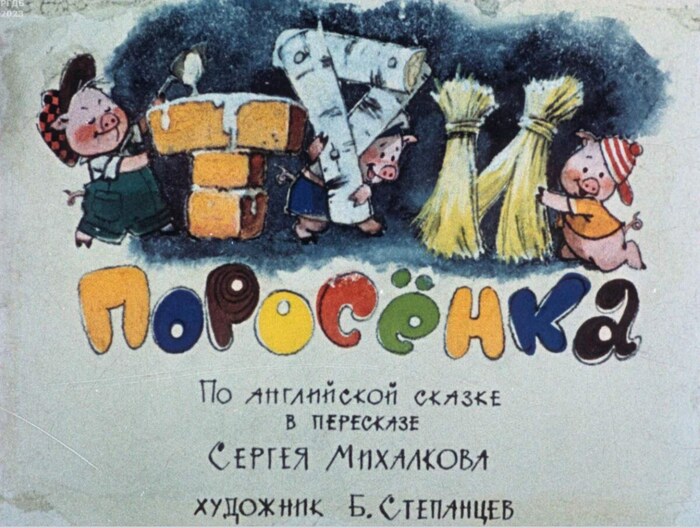

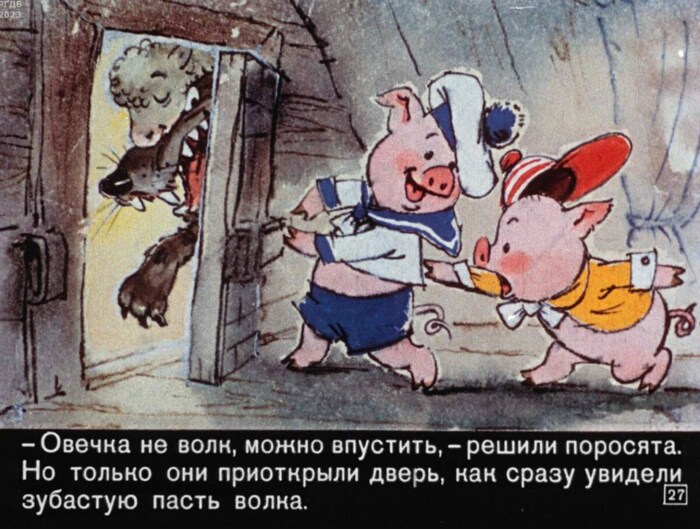

В 1965 году он вновь берется за классиков. Правда, на сей раз — за живых. И рисует диафильм по сказке "Три поросёнка", автором которой, как нам не устают повторять, в СССР значился жадный Сергей Михалков.

Хотя на самом деле формулировка была немного деликатнее - "по английской сказке в пересказе Сергея Михалкова". И это действительно так, истоки сюжета «Трех поросят» лежат в английском фольклоре, а литературные версии известны с XIX века - как минимум, с книги «Детские стишки и истории» («Nursery Rhymes and Nursery Tales»), изданной в Лондоне в 1843 году.

И, кстати, именно для этого пересказа Михалков-старший придумал стишки, намертво вошедшие в русский язык.

"Нам не страшен серый волк", конечно же. У Диснея, напомню, поросята не хвастались, а спрашивали: "Who’s afraid of the Big Bad Wolf? (Кто боится большого злого волка?).

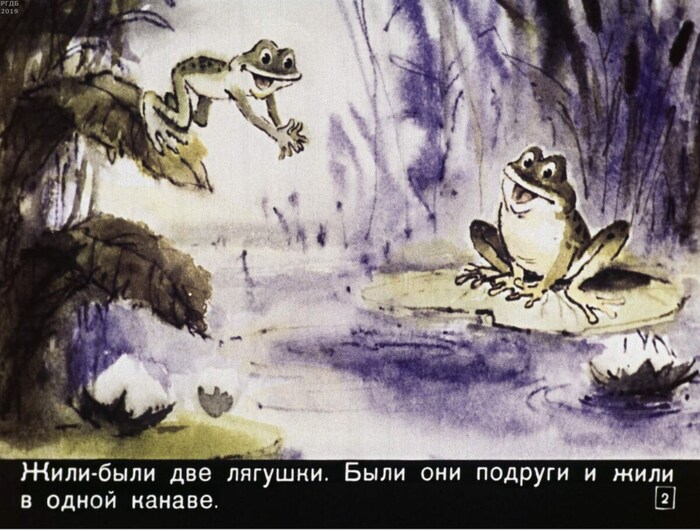

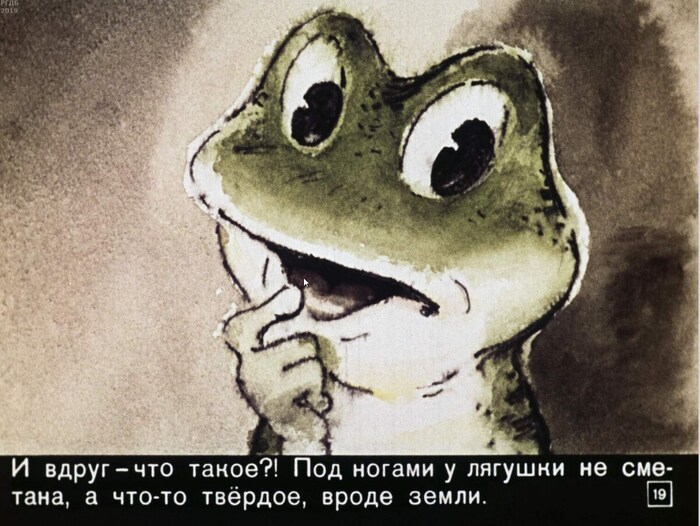

1966 год. Вновь почти классики, хотя и современники. Леонид Пантелеев, "Две лягушки. Трус".

Для этого диафильма Борис Степанцев иллюстрировал только первую новеллу Алексея Ивановича Еремеева (как известно, именно это имя было записано в паспорте писателя Леонида Пантелеева) - про двух лягушек.

Ну, вы помните. Гуляли в погребе, упали в кувшин со сметаной, никогда не сдавайся, все дела, работай лапками без устали, и вот уже сбитая в масло сметана.

Мне, правда, всегда было интересно - а вот если бы в кувшине оказалась не сметана, а вода?

Подлый вопрос, согласен.

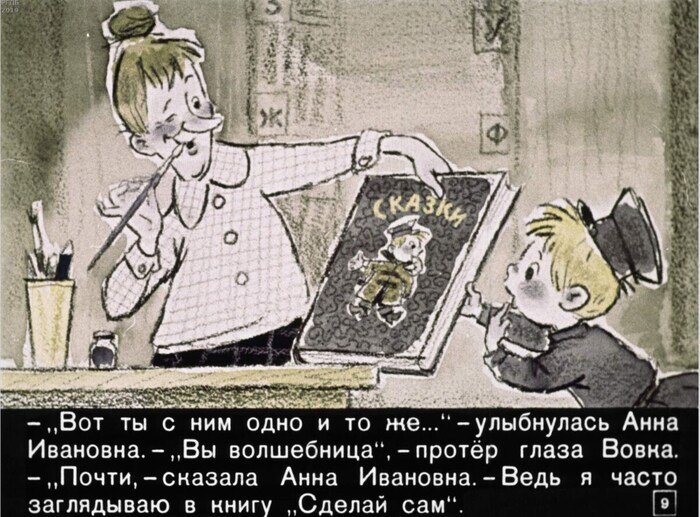

Ну и завершим мы сегодняшний вернисаж диафильмом 1967 года, сделанным художником Борисом Степанцевым по мультипликационному фильму Бориса Степанцева "Вовка в Тридевятом царстве".

Я уже говорил, что режиссер никогда не копировал свои мультфильмы в диафильмы по принципу "один в один". "Вовка" исключением на стал.

Обращаю ваше внимание на то, что даже визуальный образ самого Вовки - совершенно другой.

А во-вторых, в диафильме есть эпизоды, отсутствующие в мультике. Немного - но есть.

Вообще, сценарий Вадима Коростылева, похоже, изначально писался для более продолжительного мультфильма, а потом был изрядно сокращен. По крайней мере, в сказке про Вовку, вышедшей в легендарном сборнике «Фильмы-сказки» гораздо больше персонажей (Вовке там встречаются еще и Конек-горбунок, и яблонька, и Баба-Яга, и даже волки на посылках) и гораздо больше стихов и песенок.

"Фильмы-сказки", если вдруг запамятовали, это легендарная серия из 11 книг с переделанными в сказки сценариями мультфильмов, выходившая с 1956 по 1970 год. Цветными и черно-белыми иллюстрациями книги насыщали три легендарных художника-мультипликатора - Борис Степанцев, Александр Винокуров и Леонид Шварцман - тот самый, с Чебурашкой.

Выглядело это примерно вот так:

Ныне эти сборники сказок - большая (и очень востребованная) редкость, и на букинистическом рынке они стоят серьезных денег. Собрать серию полностью - практически нереально.

Впрочем, работа Бориса Степанцева в книжной полиграфии - это тема для отдельного разговора.

______________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741