Блуждая в дебрях виртуальных сот

Блуждая в дебрях виртуальных сот,

В гламурных строчках ищем мы ответы.

Поэты не должны смешить народ.

Да, не должны смешить народ поэты.

Я помню с детства, что сказал поэт.

Я помню, психопаты и кликуши!

Ушел поэт, ушел оставив след,

Изрезав в кровь еще и наши души.

Прислали мне письмо (я жду вестей)

Знакомые кликуши-психопаты.

Прислали фотографии детей.

В руках те дети держат автоматы.

Блуждая в дебрях человечьих душ,

Приходит мысль, а кто вы, человеки?

Самцы и самки вы, и в душах – сушь,

Уроды, инвалиды и калеки.

Когда-нибудь закончится война.

Пройдут, как с вешних яблонь дым, запреты.

Очнется моя бывшая страна

И в ней опять появятся поэты.

Блуждая в дебрях виртуальных сот,

В гламурных строчках ищем мы ответы.

В них смысла нет, и мир уже не тот.

И в строчках никаких ответов нету.

----------------------------------------------------

D.D.

мой Дзен:

телеграм:

Чита

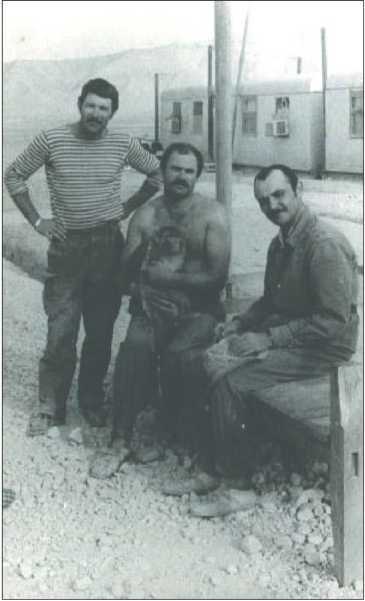

У нас в отряде была достопримечательность. Обезьяна по кличке Чита. На севере Афганистана, где располагался наш отряд, обезьяны не водились.

Читу, нам в подарок, привезли вертолётчики. Я думаю, что они от неё просто, таким образом, избавились. Зловредная была «дама».

С начала она была любимицей всего отряда. Ей сшили брюки, неприлично даме среди мужиков с голым задом дефилировать, ну и конечно тельняшку.

Чего только она не проделывала. В отряде было несколько собак, среднеазиацких овчарок, так она любила покататься на них верхом. Это уже был цирк.

Один барбос воспылал к ней любовью и решил заняться сексом. Чита, блюдя свою женскую честь, так укусила его за мужское достоинство, что бедняга, недели две, ходил по городку в раскоряку.

Прилетающие вертолётчики, первым делом, спрашивали, где Чита? Они привозили не большие зеркальца и вручали ей.

И тут начинался концерт. Чита, увидев себя в зеркале, с начала жутко удивлялась, а затем свирепела и пыталась ударить того, кто находился по ту сторону зеркала. Она решила, что прибыл конкурент. Злобно шипя, подпрыгивая, она пыталась ударить или укусить этого конкурента. В результате зеркальце падало и разбивалось. Она поднимала самый большой осколок, и всё начиналось с начала.

Жила Чита в одном из вагончиков офицерского городка. Офицеры комнаты, где она жила, мужественно переносили её самые безобразные выходки, но когда, прейдя в комнату, обнаружили изодранные в клочья вещи, её выгнали на улицу.

Чите нравилось всё пробовать на зуб. Но женщина есть женщина, она вошла в доверие к жильцам другой комнаты и они, пожалев её, приютили.

Уже через пару дней, они об этом пожалели, она разодрала в клочья пачку чеков.

Чеки это дополнительные денежные знаки, которые выплачивались в Афганистане. В Союзе, в магазинах «Берёзка» на них можно было приобрести дефицитные вещи, которых не было в торговой сети.

Чита снова оказалась на улице.

Была зима, и что-то надо было делать. Чита на ночь пристраивалась к дежурному по лагерю. Всю ночь скромно сидела, дремала около печки, не проявляя ни какой агрессивности. Но как только вставало солнце, хватала со стола дежурного ручку, разгрызала её и победно удалялась из палатки.

Она постоянно с кем ни будь, конфликтовала. Сама привяжется, напросится на руки, а потом не с того не с сего, укусит человека за ухо. И дня три он ходит с оттопыренным, багровым ухом, являясь предметом насмешек товарищей. Чита всё делала по максимуму, кусать, так кусать.

Она ни кого, и не чего не боялась. Если на неё замахивались, пытаясь отогнать, она могла учинить драку, бросаясь на обидчика, как собака.

С ней было только одно средство борьбы, надо было схватиться за кобуру, мы всегда ходили с пистолетами. Чита моментально, громадными прыжками, по крышам, давала дёру.

Но так долго продолжаться не могло, зимой и днём довольно холодно. Читу не спасала та тёплая одежда, которую ей сшили. И очередной своей жертвой она, почему-то, выбрала меня.

Животных я всегда любил, и в Афгане у меня была собака.

Читу часто угощал чем-нибудь вкусным. И она устроилась ко мне жить, именно устроилась.

Сделала она это своеобразно. В выходной день, лежу у себя в комнате, читаю. Открывается дверь и на порог садится Чита. Сидит молча, минут пять и смотрит на меня.

Видя, что я на её появление ни как не реагирую, заходит в комнату, и садится на кресло у входа. И опять пять минут молчаливого созерцания.

Затем перебирается на прикроватную тумбочку. После продолжительной паузы, залазит на кровать и начинает изображать поиск насекомых в моей голове, но делает это очень аккуратно, слегка касаясь головы.

Видя, что я продолжаю читать, она делает вывод, что её приняли и уже не выгонят. После этого начала хозяйничать в комнате, но в рамках приличия. И всегда, когда, за какие то проделки, я её наказывал, убежав, она возвращалась именно таким способом. А проделок было предостаточно.

Стою утром, бреюсь. Чита сидит сзади и наблюдает за процедурой. Только положил помазок, она его хвать и уже сидит на крыше домика и мажет мылом свою морду. Прошу отдать, чёрта с два. Что делать? Не могу добриться. Приходится идти в домик за пистолетом. Увидев оружие, она бросает помазок и даёт дёру.

Провожу совещание с офицерами и вдруг сзади мощный удар по голове, у меня искры из глаз посыпались. А офицеры в истерическом хохоте. Я ни чего понять не могу. Оказывается, Чита подкралась сзади, и, шарахнув со всего размаха меня кулаком по темени, сбежала.

Ездила она со мной и на боевые операции. У нас был трофейный японский джип, я, переодевшись в афганскую форму, садился за руль, Чита устраивалась рядом.

Она тоже была в форме, тельняшка и брюки. Сзади сидело четверо солдат, но их не было видно с дороги, у джипа не было боковых окон. Сидящие сзади выходили через заднюю дверь.

Мы ехали впереди, а сзади, на расстоянии 1 км, шёл БТР, он всегда был готов подскочить на помощь. Я надеялся, что душманы остановят машину для досмотра, и можно будет их взять. Но после первой же поездки я, от такой авантюры, отказался.

Дело в том, что нас на самом деле остановили люди с автоматами, в национальной одежде, но оказалось, что это отряд самообороны. Хорошо, что мы ещё не постреляли друг друга.

Так вот во время этой поездки Чита, сидя на переднем сидении, очень бурно реагировала на идущие, на встречу машины. Она вставала на сидении в полный рост и, уткнувшись мордой в стекло, строила гримасы. Водители встречных машин, чуть ли не вываливались из кабин, от удивления.

Была Чита и на блокировке одного из кишлаков. Операция была не сложная, и я остался в лагере. Тут прилетает генерал-майор Кузьмин, советник зоны «Север», осмотрев лагерь, он изъявил желаннее посмотреть на ход операции. Подъехали мы к сопке и стали втроём подниматься, генерал, я и Чита. Только поднялись наверх, нас обстреляли, сначала из стрелкового оружия, а затем не далеко разорвалась мина. Смотрю, Читы рядом нет. Видя такой оборот дела, она моментально сбежала вниз и залезла в БТР. Только глаза торчали поверх люка.

Чита погибла как солдат, месяца два спустя она подорвалась на мине.

Я был в отпуске и эту печальную весть мне сообщили по приезду.

Автор - Стодеревский Игорь Юрьевич

Продолжение поста «Продолжение поста "Великая Отечественная. Воспоминания"»1

3 мая, возможно 4го, наш 152 с.д и вся 28 армия оставили Берлин и двинулись по автостраде в Чехословакию. Стояла отличная погода. Сияло солнце, обдавая всех теплом, цвели деревья, посаженные по обочинам шоссе. Сердце наполнялось радостью от того, что едем хоть и не домой, но в ту сторону, ближе к дому и не с пустыми руками, а с Победой, хотя и не окончательной. Все мы знали прекрасно, что до полной Победы остается всего несколько дней. На многие километры вперед, пока видит глаз, автострада представляла собой живой поток людей и техники. Колонна за колонной, полк за полком, все двигались на восток, не обгоняя друг друга, сохраняя определенную дистанцию. А навстречу нам, по проселочным дорогам, тоже шли войска. Это вели немцев-военнопленных. Местами виднелись груды трофейного вооружения. Наши пехотные полки не шли пешком, а ехали на автомашинах из самого Берлина. Такое удовольствие для них – редкость. А для командования фронтом – оправданный военно-тактический расчет. Не прошло и суток, как 28 армия, преодолев местами расстояние до 500 км, оказалась в Судетах и Чехословакии.

Если бы в начале войны наша армия обладала такой подвижностью и маневренностью, то наверняка победа пришла бы раньше, возможно, не дошла бы война и до Сталинграда.

Вечером 4 мая наш полк занял огневые позиции в Судетах. Утром, 5 мая, должно было начаться наступление 152 с.д. Еще до начала артподготовки стало известно, что противник оставил позиции и отступил в сторону Праги. Дороги заминировал. Местами устроил лесные завалы. Это были уже предгорья Карпат и известных в Европе курортов, в т.ч. Ойбинских.

Дороги оказались узкими, крутыми с опасными поворотами. Поэтому войска продвигались медленно.

Помню, вечером 8 мая штаб артполка расположился на ночлег в населенном пункте недалеко от курортного местечка Ойбин. В тот же вечер полковая радиостанция перехватила передачу из Берлина или из Москвы, что подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии перед войсками антигитлеровской коалиции. Отечественная война советского народа против фашистской Германии и ее союзников в Европе победоносно завершилась. Фактически это был и конец 2 мировой войне в Европе.

Радости нашей не было конца. Сначала все встали и кричали "ура". Начали обнимать и целовать друг друга. Потом все вышли на улицу. Началась стрельба из оружия вверх, кто какое имел. Говорили, что на батареях хотели стрелять и из пушек, но не оказалось холостых зарядов. Праздничный бум, шум и гам продолжались до тех пор, пока не распили последнюю бутылку спиртного.

Церемония подписания акта о капитуляции состоялась 8 мая 1945 года в 23 часа 30 минут в Карлсхорсте, восточном пригороде Берлина, в здании бывшего военно-инженерного училища. На церемонии присутствовали ведущие советские военачальники, в том числе маршал Советского Союза Жуков, со стороны германии акт подписал генерал-фельдмаршал Кейтель. Президиум Верховного совета СССР объявил 9 мая днем Победы, праздником.

Утром 9 мая, штаб артполка переместился на несколько километров вперед и расположился в курортном местечке Ойбин, Судетская область Чехословакии. Его жители приспустили на своих домах белые флаги, выражающие поддержку капитуляции Германии. Санчасть заняла весь второй этаж большого деревянного дома, который ранее использовался как ресторан и жилое помещение. Дом принадлежал судетскому немцу. Он с семьей давно уехал. Имущество охраняла женщина средних лет, по национальности скорее всего венгерка. Недалеко от нас, на шоссе, был организован пункт по сбору оружия от пленных. Их тогда приходило много. Некоторые шли без конвоя, самостоятельно, небольшими группами. Из оружия сбрасывалось в кучу все, от пистолета до миномета и легкой полевой пушки. Через несколько дней на том месте выросла гора оружия. Лица многих военнопленных светились улыбкой. Первый раз за всю войны я посетил офицерскую столовую, которую командование полка разместило на первом этаже дома. Кормили три раза в сутки, в горячем и холодном виде. Даже было меню для выбора блюд. Денег с нас за питание не брали. Да их еще и не было в обращении. Возможно, потом удержали из нашей зарплаты. Скорее всего, что нет.

Буквально в метре от дома проходила пограничная полоса, отделяющая Судетскую область от Чехословакии. На фото этого дома, которое у меня сохранилось, она хорошо просматривается.

Мы остановились там в разгар весны. Для меня это был райский уголок. Такую красоты природы я видел впервые в жизни. Жаль, что такая жизнь продолжалась недолго. Через месяц спустя мы уже шли пешком домой, в Россию. Сердце наполнялось радостью о предстоящих встречах с родными и близкими людьми. Знали, что жизнь там трудная и тяжелая. Кругом разруха. Однако это не пугало солдата. Он было готов начать жизнь даже на пустыре. Победа заслоняла все предстоящие трудности.

Уже впервые после войны в санчасти полка появились свои неприятности, которых никто не ждал. И это в то время, когда в полку началась "кампания" по представлению к правительственным наградам. Практически представляли всех, кто не имел их до этого. Я не представлялся к наградам с конца 1943. И естественно рассчитывал на то, что не буду обойден вниманием. Однако случилось так, что обошли.

Неприятность принесли профилактические прививки от тифа. Они в середине мая делались всему личному составу полка. Чистого спирта-ректификата у нас не оказалось, и ст. врач полка капитан Чарин распорядился использовать для стерилизации иггл "чистый" авиационный бензин. Иглы после прививки повторно не кипятились, а бросались в бензин. И через несколько минут использовались вновь.

С виду этот бензин действительно казался чистым, но на самом деле содержал небольшое количество технических масел. Инъекция делалась в подлопаточную область, подкожно. Через несколько дней у некоторых солдат и офицеров введенная сыворотка почему-то не рассосалась. Начался воспалительный процесс. Потребовалось хирургическое вмешательство в условиях медсанбата. Туда стали поступать больные, и это встревожило начальника медико-санитарной службы дивизии, и он пожаловал в артполк лично.

Он сделал большой разгон доктору Чарину. За нарушение медико-санитарных правил. Сам я при этом не присутствовал, понял из разговора с Чариным. Он сказал, что дело принимает нехороший оборот, и что от этого еврея (начсандива) надо чем-то откупиться. Вероятно, начсандив во всем обвинил Чарина. Почему он тогда пошел на такой риск с бензином и посчитал его чистым – непонятно до сих пор. При необходимости можно провести стерилизацию игл путем кипячения в воде. Конечно, потребовалось бы больше времени, но зато надежно от всякого рода осложнений.

В разговоре я сказал Зосиму Васильевичу, что готов передать в дар начсандиву отличное трехствольное охотничье ружье. Его центральный ствол был предназначен для стрельбы пулей, как у винтовки. В ложе ружья имелось место для хранения одного комплекта боеприпасов. После такого подарка гнев начсандива смягчился. Все разрешилось благополучно.

Вскоре после отъезда начсандива мне стало известно, что в медсанбате умер от столбняка ст. сержант взвода связи 2го артдивизиона. Фамилию его не помню. Знаю, что он украинец из Винницкой области. Знаю еще, что год назад он имел два ордена Славы. Помню, в Берлине, 28-29 апреля во время боя он пришел в санчасть и попросил перевязать руку. У него было легкое осколочное ранение одного из пальцев кисти. Рану я перевязал и предложил ввести противостолбнячную сыворотку. Он отказался и уговорил меня не делать этого. Кто мог подумать, что травма без сыворотки и инъекции станет смертельной. В то время от столбняка мало кто выживал. Я нарушил инструкцию Минздрава СССР обязательном введении каждому раненому противостолбнячной сыворотки. Я чувствовал свою вину перед ним и перед законом. Готов был ответить. Но такого вопроса передо мной тогда никто не ставил. Морально я и до сих пор чувствую себя ответственным за смерть уважаемого мною человека.

После таких служебных проступков ни мне, ни ст. врачу полка Чарину не приходилось рассчитывать на правительственные награды.

И напрасно мл. врач нашего полка ( новичок, фамилию которого я забыл ) убеждал доктора Чарина представить меня к правительственной награде. Орден "Красной Звезды" он, как и я, уже имел. Не исключено, что представления делались, но их заблокировали в полку или в дивизии.

Что касается меня, то замполит полка полковник Козлов вряд ли бы поставил свою подпись под моим наградным материалом. Мое неподчинение приказу освободить дом вряд ли было забыто.

Ни тогда, ни теперь я ни на кого не в обиде. Сам во всем виноват. Приказы не обсуждаются, а исполняются. Даже в том случае, если он кажется тебе незаконным и несправедливым.

В начале июня 1945 полк и дивизия покинули Чехословакию и направились домой пешком. Прошли города Ченстохов, Радом, Люблин, Брест и повернули на свои старые квартиры в дер. Щерчево, Пружанского района. Это были наши построенные тогда землянки.

Шли счастливые, довольные своей судьбой. Всех опьяняла победа, одна на всех.

Примерно 2.08.45 на подходе к Бресту, на одном из железнодорожных переездов мы около часа ждали, пока не пройдет поезд. Только после прохода третьего пассажирского состава шлагбаум открылся.

Оказывается, советская делегация во главе со Сталиным возвращалась домой с Потсдамской конференции глав великих держав. Три поезда один за другим с интервалами в минут 12-15 прошли от нас на расстоянии около 300 метров. В каком из них ехал Сталин трудно было определить. Скорее всего, что во втором.

В Брестской крепости сделали большой привал с ночлегом, около Кобринских ворот, ныне они убраны.

В деревне Щерчево санчасть расположилась в прежнем доме. Через несколько дней поползли слухи, что возможно, дивизию отправят на Дальний Восток, где ожидалась война с Японией. СССР выполнил свои обязательства перед союзниками, данные на Ялтинской конференции в марте 1945.

9 августа 1945 советские войска вторглись в Манчжурию. В тот же день США сбросили на г. Нагасаки вторую атомную бомбу. Первая поразила Хиросиму.

Стало очевидным, что 152 с.д. останется здесь, в Белоруссии.

В сентябре наш полк приступил к восстановлению и строительству квартир на территории бывшего монастыря в г. Березе. Пехотные полки заняли корпуса бывшей тюрьмы. Штаб 152 с.д. расположился в Березе, а штаб 128 с.к. в городе Бресте по улице Леваневского в нынешнем здании городских судов. В 1970-80 там работал Брестский горисполком.

В г. Берёзе вместе с начальником химслужбы полка Томилиным Костей мы сняли для жилья квартиру на Блуденских хуторах. Фамилия хозяина дома была Витязь Владимир, глухонемой и очень добрый человек. Он имел две дочери, в том числе Ольгу, которая проживает в поселке Первомайское (ст. Береза-Картузская) под фамилией мужа Езерского Николая.

Началась совершенно иная, однообразная и скучная жизнь. Скучная оттого, что сидели на одном месте днями, месяцами и никуда не переезжали, как было ранее. Стал тосковать о своей деревне Мстишино, о матери, о родных, которых не видел более трех лет. После смерти отца в феврале 1945 она осталась одна. Правда, вскоре к ней перебралась из д. Редкое моя сестра Сима с дочерью Тамарой. Ее муж, Николай Ильич, еще с осени 1941 не подавал весточки, не значился ни в живых, ни в мертвых. Пропал без вести. И маме и тяте я помогал материально всю войну. Еще в марте 1942 я выдал им аттестат на получение от меня ежемесячно 500 рублей из моего должностного оклада 1200 рублей в месяц. В то трудное и голодное время и эти небольшие суммы для них много значили.

Остальные суммы финансовая служба полка зачисляла на мою сберкнижку и отчисляла в госдоход в погашение облигации государственных внутренних займов. Так что еще оставалось не более 500 рублей в месяц. За три с лишним года, к отпуску 1945 все же собралась приличная сумма. Потом в ходе демобилизации, в 1947 г. было выплачено единовременное пособие за три с половиной года пребывания на фронте. Наверно, не менее 10000 рублей. Родители пользовались моим аттестатом почти четыре года. Иногда посылали небольшие переводы моему брату Дмитрию, который на Дальнем Востоке рядовым.

И вот в середине октября 1945 мне дали очередной отпуск на 45 суток.

Радости моей не было конца. Еще за несколько дней до отъезда я собрал свой фронтовой чемодан с барахлом, чтобы уехать, не теряя времени. Однако, не учел главного – сумею ли по воинскому требованию получить на вокзале билет и уехать в тот же день, когда мне удобно. Оказалось, чтобы получить билет на станции Береза-Картузская, надо было ждать несколько суток.

Я в этом убедился сразу же по приходу в билетную кассу вокзала. Время было около 17 часов. Людей было много, особенно военных, но билеты не продавались. Оставалась одна надежда – уехать скорым поездом Берлин-Москва, на который вообще не продавали билетов, и этот поезд шел переполненным.

Он уже стоял у перрона вокзала, и я принял решение уехать на нем любой ценой, любым способом. Война научила нашего брата многому, особенно настойчивости в достижении цели. Тогда я считал, что в жизни ничего невозможного нет. Иначе бы не решился на такой рискованный для жизни поступок.

Поезд стоял, но двери вагонов не открывались, никого из пассажиров не впускали. Я решил ехать на подножке вагона. В то время между вагонами не было сплошных тамбуров, переходы были открытыми и при необходимости можно было с подножки при остановке перебраться в вагон, если кто-то откроет дверь. Именно на это я и рассчитывал.

Но случилось то, о чем я не мог даже и подумать. Из двух зол пришлось выбирать самое скверное и опасное. На перроне, когда поезд тронулся, я стал на подножку вагона. В одной руке держал чемодан, другой держался за ручку двери или стояк, по которому пассажиры поднимались в вагон. Иногда чемодан ставил между ног на ступеньке. Минут через 30 езды, около Бронной Горы, я чувствовал, что устаю и далеко в таком положении не уеду. Стало темнеть, пошел мелкий дождь и похолодало. Из туалетного окна поезда, которое располагалось недалеко от подножки, меня, видимо, заметили. Вскоре окно приоткрылось, и в нем появился старшина. Затем он высунулся из него по плечи и говорит: "Товарищ лейтенант, влезайте, я вам помогу." И еще не дождавшись моего ответа говорит: "Давайте раньше свой чемодан". Его предложение помочь мне показалось настолько искренним и доброжелательным, что я согласился, не задумываясь о последствиях. Чемодан передать было проще. А как самому на ходу поезда оттолкнуться от подножки, ухватиться за край окна, подтянуться хотя бы до локтей, не сорваться под колеса вагона и дать возможность старшине за воротник шинели втащить меня в туалет.

Подумал и о другом: а что, если, получив чемодан, меня не пустят в вагон и закроют окно? На руках я долго не провисел бы. Можно было и вытолкнуть под колеса.

Но все обошлось благополучно. Всего за пару минут я оказался сначала в туалете, а потом в вагоне поезда. И я искренне благодарил старшину за внимание и помощь. Мое появление в вагоне никто из проводников даже и не заметил. Ночь продремал на чемодане, а утром пассажир – ст. лейтенант предложил мне свое плацкартное место. Итак, я оказался в Москве. До Вологды оставалось всего 500 километров.

В Москве на Ярославском вокзале я вновь столкнулся с теми же проблемами, что и в Белоруссии. Билетов нет в кассах, когда будут – неизвестно. Пришлось вновь проявить смекалку и настойчивость, чтобы уехать в тот же день. Поезд Москва-Архангельск через Вологду отходил через 30 минут. Он уже был подан на посадку. Билеты проводники проверяли у всех, даже у военных. Обратил внимание, что многие военные идут на посадку группами и не каждый предъявляет билет. Видимо, их проводил старший. И я не преминул воспользоваться этим. Пристроился к группе военных, впереди которой шел старший офицер, кажется, полковник. Все предъявляли билеты, а когда дошла очередь до меня, я замешкался, остановился, полез в карман с намерением предъявить на билет воинское требование и попытаться уговорить проводника пропустить в вагон. Но проводник не стал ждать предъявления билета и разрешил идти следом за остальными. Так я оказался в вагоне пассажирского поезда. Подсчитал, что через 18 часов буду в Вологде, в родном городе, в котором не был около трех лет.

Родителям и родным об отпуске не писал, хотелось сделать сюрприз и приехать домой неожиданно. Душевно я волновался, ночь спал плохо, часто выходил в тамбур, покурить. И там тоже думал о предстоящих встречах. Казалось, что не был дома целую вечность. Мысленно представлял, как будет проходить сама встреча. В дом будут приходить односельчане. Будут поздравлять с возвращением с войны живым и здоровым. Другие тоже поздравят, но со слезами на глазах, потому что их сыновья, мои ровесники, погибли на фронте или пропали без вести.

В нашей маленькой деревушке Мстишино, где до войны насчитывалось около 30 дворов, почти в каждом доме пролилась кровь. Например, у Серебряковых погибло двое, у Задумкина Н., соседа, тоже двое ( Василий и Геннадий ) и т.д.

Нашей семье повезло. На фронте были четыре брата. Все остались живы. Старший брат Павел вернулся с войны инвалидом 2 группы.

Хотелось поскорее узнать, как живет деревня. Да и не только деревня, а колхоз, сельсовет и город.

В Вологду поезд прибыл после полудня. На вокзале, конечно, меня никто не встречал. Однако, проходя по перрону, я внимательно всматривался в лица людей. Вдруг увижу знакомого человека? Уже на привокзальной площади у ларька, куда я подошел выпить кружку пива, встретил Сигова из д. Богородское, ранее работавшего мастером на маслозаводе, которому мы с отцом сдавали молоко в 1937-38 годах. За компанию с ним выпил 100 грамм водки. На ночлег пошел к нашим дальним родственникам по отцу – Лукьянову Александру Дмитриевичу и Евдокии Капитоновне, его жене. Они проживали на переулке Завражеском, почти на окраине города, недалеко от вагоноремонтного завода, где долгие годы работал Александр.

Мой приезд их очень обрадовал. Разговор длился до глубокой ночи. Вспоминали не только войну, но и трудные, голодные годы 1933-35, когда за буханкой хлеба еще с вечера занимали очередь. И как помогали они нам в те годы, чтобы выжить и не умереть с голоду.

Еще с вечера я предупреждал, что утром пойду в деревню Мстишино. Моей попутчицей стала их дочь Вера, лет 14-15. Она решила проведать сестру матери Варвару в д. Данилово, в одном километре от нашей деревни.

Погода стояла мокрая, а дорога, как всегда, грязная. По молодости расстояние в 18 км мы преодолели за 3-3.5 часа, без отдыха.

По мере приближения к деревне мое волнение нарастало. Я предвидел радость встречи и знал, что прольются слезы. Чтобы не привлекать внимания односельчан, шел намеренно не по улице, а задворками. Мне хотелось появиться дома неожиданно, и это получилось.

Даже проходя по крыльцу в сени перед кухонным окном, я ускорил шаг. В сенях перед дверью в дом приостановился и прислушался. Казалось, дома никого не было. Но, как только переступил порог, передо мной оказалась сестра Сима. Мы оба крепко обнялись и не произнося ни слова, она заплакала. И вдруг побежала в сени даже не закрыв за собой дверь. Стала звать маму, которая, оказывается, доила корову в хлеве. Вместо того, чтобы сказать спокойно: "мама, Володя приехал", она от волнения и радости запуталась в словах и выпалила: "Мама, Пано, Сано, Володя приехал!" Павел и Александр мои старшие братья, они тоже были на фронте. Я не стал ждать, пока мама придет в избу, а сам вышел в сени вслед за сестрой. Смотрю, мама карабкается по лестнице из хлева в сени и говорит: "Господи боже, кто же приехал?" "Это я приехал, мама", - сказал я. И подхватил ее за руку. Мы оба крепко обнялись, целовали друг друга молча и плакали. Когда мама малость успокоилась, она сказала: "Я всю войну молилась за всех вас. Видно, Бог услышал и помог." Я уже говорил о Задумкиных и Серебряковых, можно сказать еще о Меркурьевых, не вернулись домой трое. Погибли Коровин Коля, Архипов Исайя и другие.

Весть о моем приезде моментально облетела всю деревню. Спустя час-два в дом стали приходить соседи. Первой пришла соседка Задумкина Гранислава Васильевна, женщина общительная и веселая. На этот раз она плакала о сыновьях Василии и Геннадии. Каждый высказывал свое горе и скорбь не только о своих детях, но и о родственниках, знакомых, жителях соседних деревень: Данилово, Токорево, Хохлово, Волнино, Богородское и других. Многих мы знали по фамилии и в лицо, особенно молодежь, потому что учились в одной семилетней школе. Я тут же узнал массу новостей, касающуюся судьбы моих знакомых.

В деревне, конечно, было скучно. Молодежи моего возраста из мужчин не было почти никого. Многие еще служили. Зато девушек хватало. Часть свободного времени я посвятил заготовке дров.

Зима в 1945 году началась поздно, ей предшествовала распутица. Еще в середине ноября снега и морозов фактически не было. В это время я объявил маме и сестре Симе о своем скором отъезде. В порядке вежливости навестил дома всех жителей деревни, с детьми которых я дружил и учился в школе. Уговорил маму и сестру не провожать меня до Вологды. Зная, что приобрести билет будет нелегко. И действительно, пришлось добираться до Москвы тем же способом, что от Березы до Вологды, имея на руках лишь воинское требование на получение билета.

На станции Вологда днем мне удалось сесть на открытую площадку между пассажирскими вагонами, рассчитывая, что в пути удастся пролезть в вагон. Со мной рядом стояли еще двое мужчин. Один, как и я, держал чемодан между ногами. Когда поезд тронулся и начал набирать скорость, мужчина в гражданском пнул ногой по чемодану, и он полетел на перрон. Следом спрыгнул и сам. Военный тоже спрыгнул на ходу, следом за ними. Чем закончилась их схватка, мне увидеть не удалось. Вскоре я все же просочился в вагон. На следующий день уже был в Москве на Белорусском вокзале. Ситуация прежняя. Надежды уехать законно, по билету – никакой. Дело осложнялось тем, что на перроне вокзала стояли военные патрули, при них садиться на подножку было бесполезно. Все равно снимут. Казалось, нет никакого выхода. Толкаться в кассах вокзала, возможно, не одни сутки, пока не получу пассажирского билета.

И я стал думать, на подножку какого вагона прыгать, чтобы не проезжать по перрону перед носом у патрулей. И выбрал вагон ближе к голове поезда. Тогда патруль не в состоянии будет помешать мне уехать. Я так и поступил. Вскочил на подножку на ходу, пока скорость была еще небольшой. В руке держал чемодан, но он был пустым, что облегчало мое положение. Однако я не учел, что мороз в Москве достигал 5-7 градусов... И не предвидел, что поезд Москва-Брест двигается без остановок первые два часа. Свой просчет я почувствовал буквально через 20 минут. Чемодан хоть и пустой, но мешал здорово. По мере удаления от вокзала скорость возрастала. Ветер и мороз пронизывали насквозь все тело, обжигал лицо и добрался до ног. Надо было делать постоянную разминку, переступать с ноги на ногу, растирать лицо... Чемодан мешал здорово, и я его чуть не выбросил. Уже стемнело, а поезд все шел и шел, не останавливаясь.

И я стал настраивать себя, чтобы не дать расслабиться. Выдержу, выдержу, говорил сам себе. Ведь бывало и хуже. Наконец, поезд сделал первую остановку. Проводник открыл дверь моего вагона, кого-то выпустил. И с большим удивлением сказал: "Да ты, браток, никак с Москвы висишь на подножке! Ну что же, проходи". Я понял, что он не хотел брать ответственность за мою жизнь. И если бы проводник не сжалился бы надо мной, то возможно я сошел бы с поезда. Позднее проводник сделал мне отцовское внушение. Ничего не оставалось другого, как виновато выслушать, принести свои извинения и поблагодарить за внимание. Конечно, я объяснил ему, почему я пошел на такой риск. Чтобы прибыть в часть вовремя, у меня не было иного выхода.

Прибыв в часть, я рассказал обо всем моим товарищам. Мои однополчане поначалу усомнились и не поверили. Пришлось показать им свое требование на билет. Оно было целехонькое, без всяких отметок о выдаче билетов.

В июне 1946 наша 152 Днепропетровская, Орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова стрелковая дивизия расформировалась в г. Берёза, Брестской области. В то время я находился в командировке, в Ташкенте, сопровождая эшелон с демобилизованными солдатами. После командировки мне полагался очередной отпуск.

В Берёзу вернулся в конце июля 1946, когда наш 333 Гумбиненский, ордена Кутузова артиллерийский полк тоже был расформирован. Никого из однополчан я не встретил. Поехал в г. Борисов, в штаб 28 армии и там получил новое назначение: в 42й гвардейский полк, 12й гвардейской механизированной дивизии, на должность фельдшера медсанвзвода. Дивизион дислоцировался в южной части Бреста, рядом с деревней Вулькой-Подгородской. Там я встретил, познакомился и полюбил мою будущую жену, 17-летнюю девчонку Тоню Лукьянчук.

22 февраля 1947 мы зарегистрировали брак. В том же месяце я демобилизовался из армии. Началась для меня новая гражданская жизнь. Без войны, без тревог. С тех пор Брест и Белоруссия стали для меня второй родиной. В Бресте родились моя дочь Зинаида и мой сын Геннадий. Начала жизнь наша семья.

Брест – Санкт-Петербург

1995 – 2002 г.г.

Продолжение поста «Великая Отечественная. Воспоминания»1

1-й Украинский фронт.

Первым Украинский фронтом командовал генерал армии Конев И. С. Наступление на Берлин велось с востока и юго-востока. 1-м Белорусским командовал маршал Жуков Г. К. Фронт вел наступление правее, с востока и северо-востока. 2-й Белорусский фронт (командующий Рокоссовский К. К., генерал армии) наступал на Берлин с севера.

В распоряжении трех фронтов имелось 2.5 миллиона человек, 41600 орудий и минометов, 6250 танков, 7500 самолетов, а также часть сил Балтийского флота под командованием адмирала Трибуца В. Ф.

Наступательную операцию намечалось провести с 16 апреля по 8 мая 1945г.

Нашу 28 армию планировалось ввести в бой 20-21 апреля, по мере прибытия ее частей в район Форста, а затем и Барута. На направлении главного удара планировалось использовать нашу 28ю армию и 31ю армию. Предстояло форсировать реки Нейсе и Шпрее.

Из г. Познани полк прибыл к менсту назначения 19.04, когда войска фронта прорвали оборону противника и форсировали р. Нейсе. Приехали на автомашине штаба полка и все необходимое для раненых взяли с собой. Повозку оставили, и она передвигалась следом за нами с обозами полка.

На переправе через реку Одер внимание многих привлекли две огромные воронки, в которых мог бы поместиться деревенский дом. Оказывается, они образовались от разрывов снарядов ФАУ, а точнее, ракет, которые немцы запускали на Лондон в 1943-44гг. и причинили ему немалые разрушения, пока английская авиация не научилась сбивать их в воздухе. Ракеты, конечно, целились на переправу через реку Одер, но промахнулись всего на несколько метров.

Через реку Нейсе был построен понтонный мост. За ним сразу же обозначились следы большого сражения. Обгоревшие и искореженные деревья, изрытая снарядами и бомбами земля, и все это представало перед нами в виде большого и длинного коридора, и чем дальше в него углублялись, тем больше видели сгоревших и искореженных автомашин, танков, орудий и другой бронетехники.

Затем 152 с.д. сделала бросок из района Форста к г. Койне. Двигались вдоль фронта, в обход окруженной немецкой группы войск в районе Франкфурта-на-Одере и Губена. Нам противостояла 9я немецкая армия и другие части. Пытаясь прорваться для соединения с 12 армией, противостоявшей Советским войскам в Чехословакии и Австрии, немцы большими силами, беспрерывно, днем и ночью, атаковали позиции нашей 28й армии, введенной в бой 19-22 апреля 1945г.

В боях за Берлин 152 с.д. входила в состав 128 стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор Батицкий П. Ф. Дивизией командовал генерал-майор Рыбалко Г. Л. Кроме того, в корпус входила 161 стрелковая дивизия (командир – полковник Шацков А. Г.) и 130я стрелковая дивизия полковника Попова К. С.

В своих воспоминаниях о боях за Берлин маршал Конев писал: " 20.04.1945 я принял решение ввести в бой вновь прибывающую 28 армию генерала Лучинского А. А. Ей было приказано форсированным маршем на фронтовом автотранспорте, в ту же ночь, из района Фюрстенау двигаться вследза 3й гвардейской танковой армией генерал-полковника Рыбалко П. С. и с нею ворваться в Берлин…" (журнал Военная история 1965г. №5.)

Вечером 23.04 152 с.д. ворвалась на западную окраину Миттенвальда. А днем 24.04 она успешно отразила атаку войск франкфуртско-губенской группировки немцев, пытавшейся прорваться в Берлин и соединиться со своими войсками.

Естественным препятствием на пути к Берлину для нас стал канал Тельтов. Он представлял из себя водную преграду шириной 50 метров и глубиной 3 метра. Его берега облицованы гранитом. Преодолеть его с ходу танкисты не смогли. С рассветом 24.04 части 128 стрелкового корпуса вместе с танкистами начали наводить переправу на захваченные плацдармы. К концу дня саперы навели мосты, и переправа заработала.

Утром 25 апреля стрелковый корпус преодолел сопротивление противника, оттеснил от канала и стал продвигаться через южные пригороды Берлина к центру города. С этого дня бои в Берлине велись и днем и ночью.

24.04 войска 1го Украинского фронта встретились с войсками 1го Белорусского фронта, завершив окружение франкфуртско-губенской группировки противника и всей Берлинской группировки немцев. Уничтожение их продолжалось до 8 мая 1945г.

Командиру 128 с.к. генерал-майору Батицкому П. Ф. было приказано силами 61 и 152 с.д. наступать вдоль железной дороги от ст. Пристервег в центр города и овладеть Антгальским и Потсдамским вокзалами. Противник нашел участок в нашей обороне совершенно неприкрытый войсками в районе Барута. И с рассветом 26.04 пехота и танки противника начали наступление через леса севернее Барута на Лукенвальде. Общая численность группировки составляла около 50 тысяч человек. На какое-то время гитлеровцы перекрыли главную дорогу из Барута на Берлин, по которой доставлялись боеприпасы и продовольствие 28й армии и 3й танковой генерала Рыбалко. Создалось критическое положение.

29.04 противник вторично атаковал позиции 28й армии. Шел напролом в последней попытке вырваться из окружения и соединиться с 12й армией генерала Венке. Фашистам ценой больших потерь удалось приблизиться к Лукенвальду, пробив брешь в обороне 50й гвардейской стрелковой дивизии.

В результате трехдневных ожесточенных боев дивизии 3го гв. стр. корпуса разгромили прорвавшегося противника и взяли в плен 5.942 человека, большое количество техники и оружия. Потери противника были огромны. С франкфуртско-губенской группировкой было покончено. Для 28й армии были развязаны руки. Угроза с тыла устранена. Появилась возможность наступать на Берлин без оглядок назад.

Тем временем войска 128й с.к. продолжали вести бои в южной части Берлина, и в районе станции Савиньи встретились с войсками 2й гв. танковой армии генерала Богданова, 1го Украинского фронта.

2 мая 1945 года 152 с.д. 128го Гумбиненского с.к. очистила от противника района станции Савиньи и вышла на участок железной дороги между Савиньи и Шарлотенбургом. Части 28й армии выполнили свою задачу.

Накануне 1.05 Геббельс и Борман отклонили условия безоговорочной капитуляции, предложенные советским командованием. Боевые действия возобновились.

2 мая в 2 часа 50 минут немецкое командование предложило прекратить огонь и выслать парламентеров на Потсдамский мост, а в 6 часов 2.05.1945 гарнизон Берлина капитулировал. Сдался и командующий обороной Берлина генерал Вейндлиг. В плен взято 134 тыс. солдат и офицеров.

Теперь кажется пришло время рассказать о событиях, пережитых мною за период с 21.04 по 2.05.1945г , которые до сих пор сохранились в моей памяти. Многое, конечно, забыто. Забыто безвозвратно.

Вечером 21.04 артполк свернул с шоссе Барут-Цоссен на местную дорогу и выехал на большую поляну, вокруг которой рос молодой сосняк. Эта местность чем-то напомнила мне Белоруссию.

И вдруг перед автомашиной оказалась молодая козочка. Какое-то время она бежала впереди, потом метнулась влево, потом вправо и наконец понеслась по лесной поляне на опушку леса. Признаться, до того времени мне не приходилось видеть диких коз в лесу, на природе. Поэтому с удовольствием любовался ее грациозным бегом. И не только я, все, кто ехал в автомашине, произносили вслух: "Смотрите, козочка, какая красивая!" Оружие было у всех, но никто не выстрелил.

Тогда я подумал: война обошла ее стороной, теперь будет долго жить. А что ждет нас впереди, сегодня, завтра? Может быть, эта молодая козочка явилась для меня предвестницей жизни, а не смерти. Может, она и была моим ангелом-хранителем? Очень похоже.

В тот же день полк занял огневые позиции и начался бой. С того дня больше не приходилось ехать машиной, шли пешком следом за пехотой и танками. Вскоре нас догнала повозка санчасти, с которой уже не расставались до 3 мая 1945 года.

А наш карий мерин, впряженный в телегу, крутил вместе с нами по улицам и площадям Берлина. Здорово похудел, бедняга, от бескормицы, но выжил и вернулся домой с Победой. Вез нас потом от Берлина до Бреста, через Судеты.

22-23.04.1945 152 с.д. перерезала Берлинскую окружную автомагистраль и повела наступление вдоль нее на Миттенвальд, с задачей захватить Кенигс-Вустерхаузен и соединиться с войсками 1го Белорусского фронта.

Шоссе было запружено войсками. А навстречу нам из Берлина и пригородов шли толпы мужчин и женщин, стариков и детей разных национальностей, в том числе и немцев. Этому потоку людей, казалось, не будет конца. Шли в основном узники немецких концлагерей, освобожденные нашими войсками. Каждый держал в руках небольшой флажок своего государства, хотя форма одежды и ее цвет были одинаковыми. Их лица сияли радостью. Многие смеялись, другие утирали слезы от радости. Тех, кто не мог идти от истощения и болезней, вели под руки товарищи или везли на тележках. А некоторые несли в руках белые флажки. Это немцы, местные жители, таким образом выражали свое желание подчиниться новым властям и не сопротивляться. Лица их не выражали ни улыбки, ни радости, они опускали при встрече головы и отводили глаза. Только непонятно, что это – стыд или гнев. Время покажет.

Каждый из тех людей обязательно что-то нес, от флажка до перины. Местами вдоль дороги перья из перин носились в воздухе и кружились как снег. Твардовский, как никто другой, точно и образно описал эти события. Он был их очевидцем.

"И под грохот канонады на восток из мглы и смрада, как из адовых ворот, вдоль шоссе течет народ… На восток, сквозь дым и копоть, из одной тюрьмы глухой по домам идет Европа, пух перин под ней - пургой. И на русского солдата брат-француз, британец-брат, брат-поляк и все подряд, с дружбой будто виноватой, но

с сердечностью глядят. Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы – ради жизни на земле…" (Твардовский, "Василий Теркин")

Среди освобожденный узников лагерей оказался тогда бывший премьер-министр Франции господин Э. Эррио с супругой.

Там на шоссе, в Берлине, мне запомнился диалог между нашим солдатом или офицером и молодой украинкой, которая везла на тележке пожилую толстую немку. Везла под белым флажком. Как наши ребята вошли в контакт с девушкой, мне неизвестно. Обратил внимание в то время, когда ее спрашивали, кто эта женщина, фрау, и куда везете? Молодая барышня-хохлушка ответила им, что насильственно вывезена в Германию и работала у этой фрау более года. Она больная. Везу ее к родственникам за город. Ну и дура, девка, отвечали ей. Тебе что, мало, что унижали и называли быдлом, чтобы везти эту сволочь? Оставь ее! Пусть идет сама. Не унижайся хоть теперь, когда стала свободной.

Я не могу поступить так, как вы советуете, ответила она, тем более, что фрау серьезно больна.

Я оставил их, не ожидая конца разговора... И до сих пор мне кажется, что каждая из сторон по-своему права. Война разбросала в стороны миллионы людей. Одни попали в плен, других насильственно угнали в Германию, кого-то война согнала с обжитых мест и сделала беженцем, кто-то ушел в леса, к партизанам и взял в руки оружие, чтобы сражаться с врагом. А сколько людей погибло и пропало без вести? Сначала писали, что 20 миллионов, теперь говорят, что 26. Завтра могут назвать и больше. Ведь никто точно не подсчитывал и никогда не подсчитает. В то время у каждого из тех людей и у солдат тоже война что-то взяла и не вернула. Это была трагедия всего народа. И каждый из нас таил злобу на фашистов, на могилах своих товарищей по оружию клялся отомстить врагу.

В 1945 такая возможность мстить появилась наиболее вероятно. Могла пролиться кровь совершенно невинных людей, только потому, что они немцы. Противостоять этому было нелегко. В этом большая заслуга Советского руководства.

Немного позднее 152 с.д вышла в район улиц Берлина: Гильденбургштрассе, Регенсбургштрассе и примыкавшую к ним улицу Allee - видимо, аллея. В одном из домов по Гильденбургштрассе расположилась санчасть полка.

В огромном доме мы заняли на первом этаже всего несколько комнат. Мы стали сразу же в центре внимания его жильцов, которые не прятались от нас по подвалам, как было раньше, а охотно вступали с нами в контакт, даже заискивали в чем-то. Мне они все казались подозрительными, потому что относились к нам излишне вежливо и любезно. Некоторые из них свободно говорили по-русски. Помню, один мужчина убеждал меня в разговоре, что он никогда не поддерживал Гитлера и состоял членом не то итальянской, не то французской компартии. Обещал принести и показать свой партбилет.

Одна дама средних лет представилась русской эмигранткой 1918-20 годов. Она говорила свободно по-русски, даже без акцента. Между нами зашел разговор о власти в Германии, о фашизме и Гитлере. В политике тогда я был не силен. И моя собеседница удивила меня знанием этих вопросов. Гитлера и его окружение она осуждала сдержанно. О терроре и жертвах нацизма мало что знала или подавала только вид. Утверждала, что в германии, как и в СССР – социализм. Только свой, национальный. В подтверждение ссылалась на то, что капиталистов у них так мало, что можно всех посчитать на пальцах. Назвала Круппа и еще нескольких миллионеров того времени. Я подумал тогда, что в лице моей собеседницы имею дело с одним из членов немецкой национал-социалистической партии Германии, во главе которой стояли Гитлер и Борман.

Примерно 28 апреля 1945 г. между станциями Савинья и Антгальским вокзалом Берлина во 2м артдивизионе 333 артполка и ряде других подразделений произошла трагедия. На железнодорожных путях солдаты обнаружили несколько цистерн с метиловым (древесным) спиртом и посчитали, что он безопасен для употребления. Решили замочить скорую победу. Последствия массового отравления проявились только на вторые сутки после употребления в виде судорог и потери сознания. В то время от недостатка кислорода в крови наступало кислородное голодание организма. Спасти пострадавших можно было только путем замены крови или введения кровезаменителя. Ни того, ни другого в условиях фронта не было. Поэтому все они, а их было около полутора десятка, оказались обреченными на смерть.

На место трагедии, во 2й дивизион я приезжал вместе с медиками из медштаба дивизии, как представитель санчасти полка. Помимо медпомощи на месте, их интересовали сами емкости (цистерны), из которых набирался спирт. Взятие проб для анализа жидкости и устранение источника отравления.

Ст. врач направил туда именно меня потому что во 2м артдивизионе я прослужил почти всю войну, знал хорошо командный и личный состав, что облегчало выяснение обстоятельств отравления людей на месте.

Встреча с больными поразила меня. Помню, в большой комнате дома на полу лежало несколько человек, которые старались подняться на ноги. Среди них я узнал старшину 6й батареи Овчинникова. Он ползал по полу уже без сознания, скрежетал зубами и скреб пол пальцами рук, вероятно, от боли. Всех их мы отправили в медсанбат дивизии. К сожалению, как выяснилось потом, никто из них не выжил.

Уже после войны, будучи в г. Берёза, Брестской области, мой друг и однополчанин Пономаренко Николай признался, что тоже выпил тогда грамм сто разведенного спирта и ждал смерти. Но все обошлось. Для него выпитая доза оказалась неопасной.

Автомашина медсанбата с ранеными ушла совершенно в другом направлении города, и я остался один. Знал, что до санчасти недалеко. А как туда идти, да еще по пустым кварталам, да между развалинами домов, представлял себе не весьма четко. В дивизионе мне посоветовали идти напрямую, через какую-то площадь, а там, мол, совсем рядом. С таким предложением я согласился. Но почему пошел один, без провожатого, не могу понять до сих пор.

Время было за полдень, тепло, солнечно и сравнительно тихо. Канонада и перестрелка хоть периодами и слышались, но трудно было за домами точно определить место боя. Я чувствовал, что иду правильно. Вокруг не было никого. Примерно на середине площади или пустыря возникло желание поправить пилотку. И когда я поднял левую руку на уровень головы, почувствовал, что обожгло указательный палец. И одновременно спереди донесся глухой выстрел.

Инстинкт самозащиты сработал моментально. Упал на землю, а глазами впился в траншею, которая преграждала муть и находилась на расстоянии 100-150 метров. Стреляли в меня из нее, больше неоткуда было. Лежа на животе, я перевязал себе руку. И подумал: а что делать дальше? Ползти с наганом к траншее, чтобы застукать фрица, не решился. А вдруг он не один? И пока доползу, они меня раньше застукают. Выстрел был сделан из винтовки, а вдруг у них есть и автоматы? Главное, было неизвестно: один там или группа?

Спасение или выручка пришли неожиданно и нежданно. Ко мне сзади приближались двое наших солдат с автоматами. И вдруг раздался второй выстрел оттуда же, из траншеи. Я сразу же заметил, что у одного солдата по лицу течет кровь. Они оба устремились к траншее и одновременно обстреливали ее как бы с разных сторон. Прошло не более минуты, как наш враг поднял руки и вышел из траншеи.

Я сделал солдату перевязку. Ранение оказалось легким, касательным, в районе височно-теменной области. Пуля пробороздила кожу, не затронув кость. Когда я перевязал рану, солдат мне сказал: "Товарищ лейтенант, давайте мы его прикончим. Чего с ним одним возиться будем?"

Пленный стоял перед нами, опустив голову. Он не произнес ни единого слова. По годам ему было, видимо, за сорок, рост выше среднего, сухощавый. Винтовку свою он бросил в траншее.

Лично я не желал его расстреливать. Наоборот, уговаривал солдат не делать этого. Но они настаивали на своем, и я сдался. Только просил не делать этого здесь, на площади, публично, а завести в подъезд какого-нибудь дома. Так и договорились.

В подъезде одному из моих спутников захотелось напиться воды. Как раз в это время около колодца находилась женщина-немка. Солдаты приказали достать ведро воды. Оба солдата напились, и немка захотела набрать воды себе, но выпустила ведро из рук. Тот солдат, что был ранен, пнул ведро ногой, а женщина убежала в квартиру. Мы переглянулись друг с другом в ожидании исполнения решения. Немец никак не реагировал. Молчал. Возможно, догадывался, что решается его судьба, жизнь или смерть. Ему сказали: комм, то есть "иди" и указали в какую-то сторону. Когда пленный повернулся спиной и сделал несколько шагов, автоматная очередь прошила его спину.

Мне и теперь кажется, что мы обошлись с ним жестоко. Но как они обходились с нашими пленными? Они гибли миллионами. По документам Нюрнбергского процесса немецко-фашистские захватчики лишь на территории СССР уничтожили около 3.9 миллиона советских военнопленных.

2 мая 1945 года гарнизон Берлина капитулировал. Нам представилась возможность видеть своими глазами факт исторического значения. Вывод немецких военнопленных из одной станции Берлинского метро. Этот эпизод документально показан в кинофильме, кажется, "Падение Берлина". Я тогда стоял в нескольких метрах от проходившей колонны. Ее возглавляли немецкие генералы, затем шли офицеры согласно званиям, и все остальные. Для них тогда война кончилась. Для нас еще нет. Предстояло еще сделать бросок в Чехословакию, чтобы освободить ее от немецко-фашистских захватчиков и заставить Германию капитулировать.

Из всего, что можно было взять в качестве трофея в Берлине, я прихватил лишь карманные часы в футляре, карту Берлина и небольшой альбом для фото. В нем я в 1945-46 гг. описал свои воспоминания, которые использовал для написания этих мемуаров.