В декабре 1974 года выпуски новостей во всем мире запестрели сногсшибательной новостью: "Гражданин Советского Союза бросился в Тихий океан с борта советского пассажирского лайнера.

После трех суток, проведенных в воде, он самостоятельно вышел на филлипинский берег". Вскоре общественности были раскрыты имя и фамилия безумного беглеца — им оказался ленинградский океанолог Станислав Курилов.

Сказать, что это было незаурядное событие, это ничего не сказать. Да, люди и раньше бежали из СССР по самым различным причинам, но такого прежде не было! Побег был осуществлен самым немыслимым и самоубийственным способом, просчитать возможность которого не смогли даже опытные сотрудники госбезопасности! Да и немудрено было предположить, что найдется доброволец, согласившийся на неопределенное время оказаться посреди Тихого Океана без всякого понимания своей судьбы, в окружении кровожадных акул и быстрых морских течений! Даже наиболее физически подготовленные и выносливые пловцы только высмеивали даже саму мысль о подобной авантюре. Но Слава Курилов шагнул не только за государственную границу, но и за границу человеческих возможностей. И смог победить в противостоянии человека со стихией!

Комитет государственной безопасности СССР вывернул наизнанку всех лиц, тем или иным способом соприкасавшихся с Куриловым до его побега, и многие из-за этой связи сильно пострадали. Накал репрессий был таков, что понесла наказание даже билетерша в кассе "Аэрофлота", которая продала Курилову билет на самолет рейса Ленинград — Владивосток, которым он улетел на Дальний Восток, чтобы сесть на круизный лайнер, идущий "Из зимы в лето".

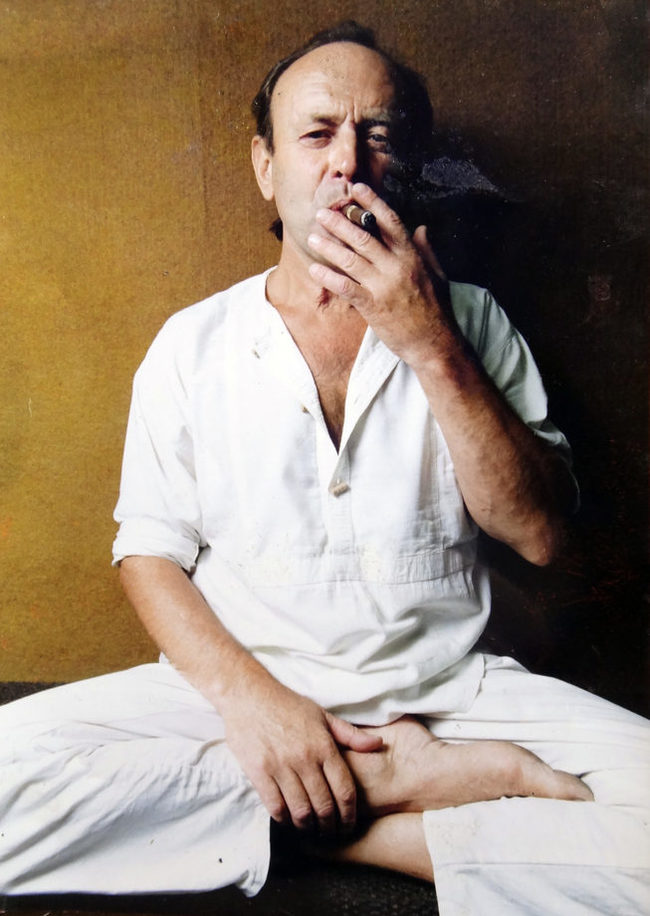

Кем же был этот человек — Слава Курилов?

Станислав Курилов родился в 1936 году в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ), а детство провел в городе Семипалатинск. С детства его тянуло к воде. Отчасти потому, что старшие родственники постоянно отгоняли его от всяческих водоёмов, уверенные в том, что маленький Слава обязательно должен утонуть — так как первое слово, сказанное им в жизни, было "вода". Но когда пришло время отправляться в пионерский лагерь, родные забыли наказать ему не приближаться к воде. В итоге, в 10-летнем возрасте Слава на спор переплыл Иртыш, который в районе Семипалатинска достигает ширины в двести метров. Там он чуть было не попал под большие гребные колеса речного пассажирского теплохода, и только чудо спасло его от гибели. Но это никоим образом не погасило в нем мысли о море, и в 15 лет Слава сбежал из дома в Ленинград в надежде проникнуть юнгой на какое-нибудь судно и уйти в кругосветное путешествие. Но, увы… тогда его мечта не осуществилась.

Однако спустя время, морской город Ленинград сделал своё дело — Курилов поступил на специальность "океанология" факультета метеорологии Ленинградского гидрометеорологического института.

После окончания института Слава Курилов занимался своей любимой работой — изучал океан, работая в филиале Института океанологии Академии Наук СССР в Ленинграде. За время работы он побывал во многих уголках Советского Союза и провел много научных экспериментов. Как-то Станислав целый год прожил на острове Ольхон на озере Байкал. А в 1968 году в Геленджике на Черном море принимал активное участие в испытаниях подводной станции "Черномор", где ему пришлось прожить несколько недель. Там он исследовал возможности человека на запредельных режимах глубоководных работ.

Станислав Курилов рассматривал различные варианты перехода границы. И вполне естественно, что как океанолог он изучал возможность пересечения морской границы. Безусловно, Курилов знал о жутком по сути эксперименте французского врача и биолога Бомбара Алена, который в 1952 году решился на отчаянный шаг — переплыть Атлантический океан на надувной спасательной лодке. В то время Бомбар много работал над созданием методик выживания для людей, попавших в кораблекрушение. И вот, в качестве демонстрации возможностей человека, он пошел на этот риск.

Бомбар считал, что человек вполне в состоянии перенести одиночное трансокеанское плавание без еды, и решил доказать это лично. И он это доказал, за 65 дней проплыв 4400 километров, питаясь только пойманной рыбой и планктоном. Своим путешествием Бомбар Ален доказал, что человек способен выжить в самой критической ситуации, если отбросит мысли о страхе…

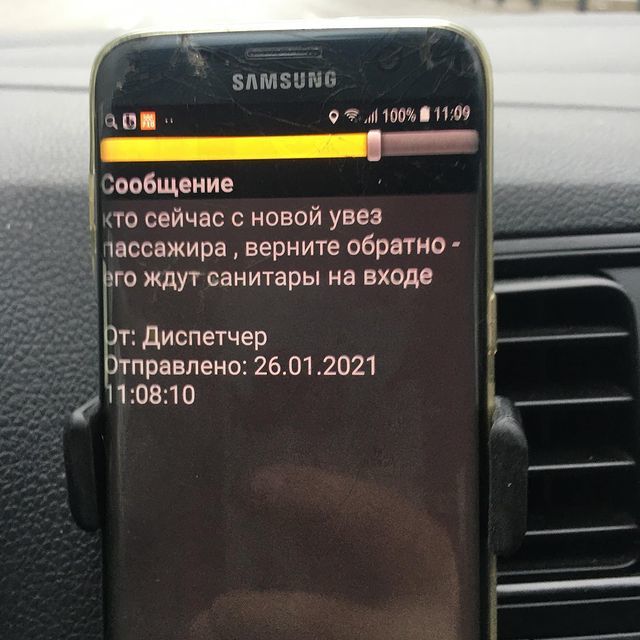

И вот, в ноябре 1974 года Станиславу Курилову на глаза попадается объявление в газете, в котором говорится о предстоящем круизе лайнера "Советский Союз" из Владивостока до экватора и обратно. Круиз так и назывался — "Из зимы в лето".

Курилов понял, что это тот шанс, который упускать нельзя. Как он впоследствии говорил, круиз одинаково мог стать как "тренировочным", в ходе которого он на будущее смог бы оценить обстановку и условия совершения побега, так и "прощальным". Если бы позволила обстановка, Курилов был готов покинуть судно в первом же рейсе.

Тот самый рейс — прощай, Советский Союз

Круиз выполнял пассажирский паротурбоход "Советский Союз". В то время это было самое крупное советское пассажирское судно — "Советский Союз" имел длину 205 метров, ширину 25 метра, осадка была около 9 метров, а водоизмещение составляло 23 тысячи регистровых тонн.

И вот, Курилов на судне. В своей книге он описывает быт 1200 туристов, которые отправились "из зимы в лето". В общем-то нет особой нужды цитировать его описание, так как каждый из читателей вполне может себе представить, что могло происходить на круизном судне, наполненном людьми, вырвавшимися из омута повседневной бытовухи…

Прогуливаясь как-то по отсекам судна, будто бы случайно Курилов заглянул в штурманскую рубку, где помощник штурмана коротко обрисовал ему общую схему маршрута. Мало того, спустя несколько дней в одном из помещений лайнера появилась огромная карта, на которой экипаж специально для обозрения пассажирами, отмечал пройденный путь. И вот именно тогда Курилов обратил внимание на небольшой остров Сиаргао, который ближе других был расположен к линии маршрута "Советского Союза". Все тщательно взвесив, Станислав Курилов принимает решение.

Из книги С. Курилова "Один в океане": "Этот день, тринадцатое декабря, был одним из самых незабываемых дней в моей жизни. Я уже не имел контроля над ситуацией, решение было принято, и я тут же почувствовал его психологический эффект. Я не мог думать о будущем — у меня не было будущего. В назначенный час я беру свое плавательное снаряжение и иду на корму лайнера, потом прыжок в темноту и… полная неизвестность. Я не мог думать о прошлом — оно исчезло, отпало само собой. Все мое внимание сосредоточилось на настоящем. Я живу в этом отрезке настоящего, и он, как шагреневая кожа, неумолимо сокращается.

Через полчаса, когда лайнер будет проходить возле острова Сиаргао, я шагну через борт, через границу государства.

Я поднялся на верхний мостик и стал всматриваться в горизонт на западе. Никаких огней. Нет луны. Нет звезд. И у меня нет компаса.

— Не все ли равно теперь! — подумал я. — Жребий брошен.

Я вернулся в каюту сделать последние приготовления. Надел короткую майку, узкие шорты, чтобы не мешала ни одна складка, несколько пар носков, необходимых на острых рифах, на шею повязал платок, на случай, если придется перевязать рану. Мысль о спасательном жилете я отбросил сразу — он бы сильно замедлял плавание, да я и не решился бы пронести его на корму. У меня был амулет. Я сделал его сам еще в Ленинграде по способу, взятому из "Книги царя Соломона", переведенной неизвестно кем и попавшей ко мне из самиздата. Он должен был хранить меня от акул и других опасностей, но его действие ограничивалось только одними сутками.

Письмо или записку я не мог оставить: ее могли прочесть до того, как я появлюсь на корме.

Я присел на койку. С этой минуты я, слабый человек, бросаю вызов государству. В моей жизни никогда не было момента, равного этому по важности.

Я попросил у Бога удачи — и сделал свой первый шаг в неизвестность".

С точки зрения здравого смысла шансы Станислава Курилова добраться до берега живым выглядели так: если во время прыжка он не разобьется от удара о воду, если в теплом море его не сожрут акулы, если он не утонет, захлебнувшись от усталости, если его не разобьет о рифы возле берега, если хватит сил и дыхания выбраться на сушу и если к этому времени он все еще будет жив — то только тогда он, может быть, сможет поблагодарить судьбу за небывалое чудо спасения.

Курилова бросает под винты, но его не размололо, не превратило в фарш и корм для акул, но выбросило в сторону, и вскоре беглец уже на поверхности, в ластах и маске. Он ориентируется по огням уходящего судна. И плывет.

Однако вскоре огни ушли, а затянутое небо скрывало от него звезды. Ориентироваться стало невозможно, и тогда к нему пришел СТРАХ.

Из книги С. Курилова "Один в океане":

В этот момент у меня мелькнула мысль, что мое положение еще совсем не безнадежно, и я просто убиваю себя сам. Я собрал всю свою волю и "взглянул в лицо страху". Этому приему я научился давно, еще когда ходил по ночам на кладбище, чтобы воспитать в себе храбрость. Мне было тогда лет семь-восемь, и я думал, что только так можно выработать в себе бесстрашие. Это очень простой прием, когда его вполне освоишь. Если "отведешь глаза" на мгновение, страх снова набрасывается с прежней силой. Нужно удерживать концентрацию некоторое время и целиком погасить его волны.

Страх постепенно проходил. Я почувствовал, что снова могу дышать равномерно и глубоко.

В моем положении ничего больше не оставалось, как дожидаться утра, просто держась на поверхности. Я понял, что не смогу найти дорогу без звезд".

Ориентир появился с рассветом, и тогда Курилов смог наконец-то выбрать направление движения. Он плыл, старательно заботясь о том, чтобы ни одна капля воды не попала в лёгкие — он знал, в противном случае отдышаться он уже не сможет, и погибнет. Выбрав ритм, он продолжал грести в направлении берега — по крайней мере, туда, где в его понимании должен был быть этот берег.

В первый же день солнце обожгло спину и руки, которые нестерпимо горели. Мышцы ног стали забиваться, и время от времени ему приходилось отдыхать, лежа на спине. Во второй половине дня он увидел вдали горы — он знал, что остров Сиаргао был гористым.

Вторая ночь была звездной, что позволило плыть в направлении острова, над которым он уже стал различать какие-то огни. Второй день прошел в борьбе с течением и в осознании того, что ноги начали отказывать. Порой приходилось плыть только на руках. От усталости, обезвоживания и истощения у него началось помутнение сознания.

В какой-то момент времени Курилов ясно осознал, что его психика тронулась, что он уже не вполне адекватно воспринимает происходящее. В третью ночь он ясно услышал в голове голос, который сказал ему: "Плыви на звук прибоя"! Он прислушался, и действительно услышал где-то вдали нарастающий шум. Спустя несколько часов он коснулся ногами поверхности суши…

Лайнер "Советский Союз" развернулся и некоторое время курсировал в районе, где по предположению ответственных лиц должен был быть в море "выпавший за борт пассажир". Затем родственникам беглеца было объявлено, что он "пропал без вести". И лишь "Голос Америки" расставил все точки над i.

После прыжка

Полгода Курилов провел на Филиппинах, ожидая решения властей по его судьбе. Полтора месяца он провел в тюрьме. Там его не воспринимали как обычного заключенного — все знали его судьбу и относились к нему вполне благосклонно. Начальник тюрьмы даже брал его с собой на "вечерние обходы", в ходе которых они посещали местные кабаки, где напивались местного алкоголя.

После освобождения Курилов работал в местной пиццерии, копал канавы и ждал решения властей. После того, как Канада разрешила ему поселиться на её территории (там проживала его сестра), Станислав покинул Филиппины.

В Канаде он работал в различных американских и канадских океанографических фирмах, которые занимались исследованиями моря, поисками полезных ископаемых и поставками водолазного снаряжения. Работал и на Гавайских островах, и за Полярным кругом. В какой-то момент судьба свела его с израильскими писателями Александром и Ниной Воронель, которые, узнав историю его побега из СССР, решили снять художественный фильм. Сценарий поступил в работу на канале Би-Би-Си, но по каким-то причинам фильм так и не появился. Зато пока шла работа над фильмом, Курилову выдали аванс, на который он прилетел в Израиль и прожил там несколько месяцев. За это время он успел познакомиться с Еленой Генделевой, которая впоследствии стала его женой. В 1986 году Станислав переехал в Израиль на постоянное место жительства.

29 января 1998 года Станислав Курилов при выполнении очередного погружения в Тивериадском озере погиб, запутавшись в рыболовной сети и выработав весь воздух.

Море спасло его, и море же его убило.

Станислав Курилов вошел в историю как один из самых бесшабашных беглецов. Отдать должное, он не хаял свою страну из-за безопасного рубежа, как это делали многие другие современные ему диссиденты. В книге Курилов несколько раз даже выражал сожаление, что ему пришлось расстаться с друзьями и родными. По его поведению можно сделать вывод, что политическое устройство государства в его побеге практически не играло никакой роли — он просто был авантюристом, способным бросить вызов любой ситуации. И он этот вызов бросил — чекистам, которые "спрофилактировали" его возможный побег "на всякий случай", чем, собственно, и сделали этот побег возможным.

Он бросил вызов государству — и победил! Победил только благодаря своей исключительной выносливости, стойкости и готовности смотреть смерти в лицо. Такое подвластно далеко не всем, даже самым смелым людям.

И все же заочно в СССР он был приговорен к 10 годам лишения свободы за измену Родине.