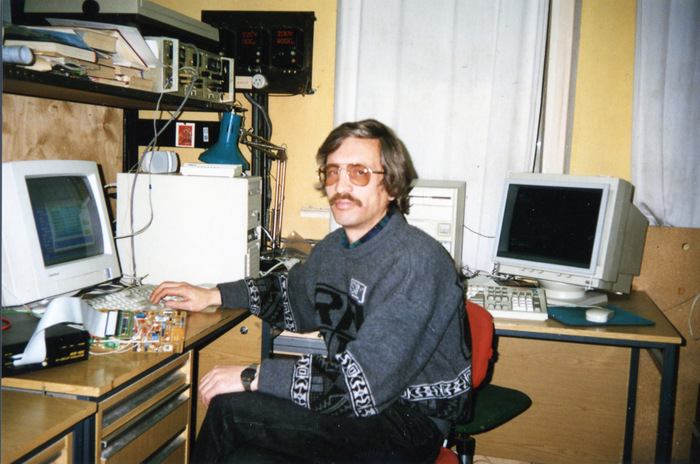

В связи с многократными просьбами дать фото посвежее - даю.

Справа - младший брат, я ему на даче комп настраиваю.

Потому как в компах он - близок к нулю, зато в стройке - я близок к нулю, в отличии от него.

Да, дата тоже не сегодняшняя - 30-08-2020.

Фигасе Эскобар ) Абсолютный стиль! Оверсайзс джемпер в скандинавском стиле от Napapijri, очки авиаторы Ray-Ban, фланелевая сорочка в зеленую клетку Vetements, винтажные часы Casio, брюки из плотного черного денима Marc Jacobs, стрижка в стиле образа Магнума, в исполнении Тома Селлека.

Ну дык... Честные 16 мелодий.

Хотя мне кажется, что там их было все таки меньше, китайцы, как всегда, недоложили...

усы - чек

свитор - чек

длинные волосы - чек

Я бы доверил тебе главенствовать над местной локалкой)

400 Гц - это туда.

Бортсеть самолетная, кроме всякой хрени, я там еще немножко принимал участие в разработке локаторов для самолетов...

Нет, я если выпью - на автобусе.

Вот вчера выпил - и нормально на автобусе доехал.

Хотя до этого никогда автобус не водил...

Но я действительно думал, что вряд ли кому то, кроме меня, это интересно.

И уж никак не ожидал, что пост соберет 3000+...

Выглядит максимально аутентично и круто, свитер шикарный. Как сейчас выглядит автор? Типаж сохранился?

Если только типаж...

Усы остались, свитера нет, прическа короче, но но не поредела, цвет, правда, изменился.

Не поместился.

Железо все отлажено, осталось отладить софт, чем и занимаюсь.

Когда мне эту простенькую задачку подкинули, я был очень не уверен, что у меня получится ее решить.

Во первых, я не программист.

Во вторых, я не знаю азбуки Морзе.

А надо было всего навсего распознать морзянку, переданную с ручного ключа толпой курсантов, которые недавно тоже не знали морзянки.

И у них, соответственно, плавает и соотношение точка/тире, и скорость, и ошибиться могут легко...

Самое смешное, что у меня таки получилось...

ну не знаю, надо было бы еще добавить небольшое эссе на тему "Как жилось айтишнику в то время")

Я, в общем то, не айтишник.

Радиоинженер, разработчик, в основном - цифра, потом - микроконтороллеры, оттуда пошло программирование, но чисто самоучка по программированию.

Правда, результаты боли относительно неплохие такого "самообучения" :)

Ага.

От советского информбюро. Вчера в четыре часа утра, в долине Амура, китайская сторона в составе 4-х дивизий при поддержке танков, авиации и артиллерии перешла советско-китайскую границу и напала на мирный советский трактор. Трактор шквальным ракетно-пулеметным огнем отразил вероломное нападение, сбив при этом 8 самолетов, уничтожив 30 танков и до 1000 единиц живой силы противника. После чего включив маршевые двигатели скрылся в околоземном пространстве. Тракторист чувствует себя хорошо. Полет проходит нормально.Вот больше к этой сельхозтехнике...

Председатель колхоза генерал-полковник Д. Ф. Устинов предупреждает, что если инцидент повторится, то на поле выйдут сеялки, веялки, молотилки и комбайн с вертикальным взлетом и посадкой, а также с выхлопными газами типа зарин и зоман.

У кого как, наверное.

У меня не болели.

А вот однажды меня попросили глянуть в соседнем отделе - винда что то там не делала, уже не помню, да и несуть.

Вот представьте: CRT монитор 14", вынь-98, разрешение - 1024х768 (это на 14", блин), при этом цвета настроены - что то такое пастельное, не шибко контрастное...

Меня хватило минуты на три, но так как им такая тема сильно нравилась - порекомендовал попросить помочь кого то еще...

Вот там хоть с защитным экраном, хоть с кактусом - ничего не поможет.

Я когда то собрался для 8080 дизассемблер писать, но передумал.

А вот то, что в журнале радио ошиблись, случайно или намеренно, с описанием алгоритма подсчета контрольной суммы - это факт.

Пришлось искать по "монитору" (кажется, 2к ПЗУ с начальной загрузкой в Радио-86РК так называлась), искать там место подсчета и выяснять, как же она на самом деле считается.

А нужда в этом была конкретная - в том же Радио публиковались дампы с программами, и там на каждую строчку - 16 значений - приводилась контрольная сумма.

Ну и на 256 байт тоже.

И вводить с листа этот дамп, для дальнейшей прошивки в пзу, 573РФ2 - если кто помнит, было тяжко без проверки.

Поэтому, все на той же Электронике-60, все это вводилось, в реальном времени ввод отображался на экране, совсем как в журнале - строки, потом КС, в отдельном месте - КС всего дампа в 256 байт.

Потом, для облегчения поиска места ошибки, в Моделисте-Конструкторе для ихнего "Специалиста", начали давать не только КС строки, но и КС столбца.

Вот тогда уже эти данные с трудом помещались на экране 15-ИЭ-00-13, там вроде 24х80 было?

Но помещалось...

Набив руку, вводил данные с журнала м весьма приличной скоростью: в левой руке журнал, правой - на цифровой клавиатуре, для ввода А - нажимается последовательно "." и "0" и так далее.

Блин, какой же я тогда был ленивый, и что только не делал, что бы остальное можно было делать побыстрее... :)

Я пел, только когда выпью прилично.

Трезвому мне хватало ума сообразить, что петь я не умею, а под этим делом как то и пофиг...

Так что на Боярского явно не тяну. :)

Это первый комп брата, в компах он не понимает совсем ничего.

Собрал из того, что было, ибо я до сих пор не уверен, что он научиться им пользоваться.

И да, тут старый монитор 19", в свое время подсветку в нем менял, сгоревшие лампы на светодиоды.

Даже от той переделки осталось какое то фото:

Макет не помню чего, что и отлаживается.

Шлейф идет от черного ящика, черный ящик - внутрисхемный эмулятор MCS51, значит, и схемка на 8051.

Как сейчас помню - этот внутрисхемный эмулятор стоил под штуку баксов, но работу облегчал весьма и весьма, то бишь стоил он этих денег.

Это и второй стул под меня.

Комп там только один, второй - самопальная железка, которая с компом взаимодействует.

Как ни странно, там на рабочем месте было нормальное заземление, не батарея какая нибудь.

Я знаю

Я вот не застала в сознательном возрасте ДОС, но как-то попробовала клавиатуроориентироввнный интерфейс и теперь меня бесит, когда я не могу программой пользоваться без мышки, используя только Tab, стрелочки и Enter.

Тоже предпочитаю работать с клавы, во многих случаях это намного быстрее.

Но все в меру должно быть, само собой.

Угу. Если что - слева, внизу, черная такая коробочка от которой шлейф идет - штука, крайне необходимая любому бухгалтеру.

Внутрисхемный эмулятор MCS51... :)

Чувак без обид. Но предыдущее фото с девушклй у компа с длинными ногами меня больше зацепило

Лет 7 назад знакомый отдал такой эмулятор. Я немного поразвлекался с ним, да и забросил. Пока нет задач для этого оборудования :)

Собственно говоря, время их прошло. И основных причин, имхо, две.

1. Само семейство MSC51 - все таки достаточно старое. Вышел он в 1980 году, то бишь 40 лет назад.

Сейчас кому скажи про гарвардскую архитектуру - половина не поймет, хотя в этом что то было.

2. И основное, пожалуй: в те времена, когда я начинал ими заниматься, вариантов написания и отладки в железе было, как мне кажется, три:

- память программ - во внешней памяти. Не компактно, занимает заметную часть внешних пинов, ну и вопрос о типе внешней памяти тоже достаточно интересен.

Вплоть до того, что я делал для ребят, для отладки, плату с кучей 541РУ2 в качестве имитатора внешнего ПЗУ.

Потому как флеш памяти тогда практически не было, начала только-только появляться у интела, и у первых число циклов записи - звучат фанфары - не менее 1000!

Скорость записи падала буквально на глазах;

- использовать контроллеры с УФ стиранием - заметно дороже и опять же, небольшое количество циклов записи;

- использовать полноценный внутрисхемный эмулятор.

Вот последний вариант как тогда, так и сейчас дает основное: бешеную оперативность при отладке программ.

Но уже и не нужно особо, сейчас мало где MCS51 используются...

Но семейство было удачное по тем временам.

Правда, писать желательно было на ассемблере, не знаю, как сейчас, но тогда любой компилятор ЯВУ под MCS51 жрал ресурсы контроллера, как свинья помои, и не уверен, что что то изменилось кардинально - там тех ресурсов то и нет особо...

Не только борт сеть. Еще электро сеть на заводах, что бы электро инструмент не воровали. Дрель на 400гц намного меньше по размеру и весу.

Может быть.

Просто я отвечал на вопрос, зачем это у меня на рабочем месте.

Кстати, на производстве достаточно часто используется еще и пневмо инструмент...

Это вы ошиблись, это не с фотки, а от ваших носков.

У меня уже тогда была дурная привычка принимать душ по утрам.

Да нет.

Вверху - CD-Rom, ниже - заглушка пустого места, еще ниже - 3,5" флоп стандартный.

Ого, крутизна то какая, прикид прям вообще крутяк, а оборудование по тем временам так вообще космические технологии. Охренеть!

Этот черный ящик - штука баксов.

И действительно технологии по тем временам - очень даже.

Причем разработку, производство и продажу вела частная контора.

Скан с фотографии, где сейчас та фотография...

Попробовал найти - не нашел.

Правда, нашел партбилет и $480...

Мдя, что только не найдешь в моем бардаке...

У меня из той эпохи сохранился акорп спринтер 56к, но вообще Фидо я не застал, только в виде архивов эх в интернете. Весьма своеобразное общество было, насколько могу понять. Точнее, они-то ещё были, но интернет их уже убил, и никому кроме бывших на тот момент фидошников это фидо триста лет не сдалось.

В общем то, модем у меня появился тоже вместе с интернетом, зато - в 1996 году.

Жил тогда в Рязани, у первого провайдера на пул вроде из 16 или 32 модемов, не помню сейчас, был канал на Москву - 128 кбит/сек.

Вот это были скорости... :)

Когда у меня появился первый комп - в 2000 кажись, модем был на 56к, считалось круть невменяемая, не Зухель конечно и не Курьер. Конектился к РОлу аж на 33,6.

Но вот фидошную тусовку городскую я встретил гораздо позже, когда *nixами начал увлекаться.

Смотря с какими ты общался. Если ты где-то в подсобке пересекся с "компьютерщиком", который работает за прожиточный минимум, то может быть. А если где-то на встрече шейха и Павла Дурова, то хз как тебе внешностью угодить

Все может быть.

От самопальной железки данные принимались на комп, а там их обрабатывала как раз паскалевская программа.

С Turbo Vision можно было неплохо интерфейсы делать, почти как на Delphi :)

Вы вряд ли сможете меня удивить.

При чем тут среды разработки? ПМ Consul стояли в режиме консоли оператора на машинах ЕС ЭВМ (IBM 360/370) и служили для запуска заданий в пакетном режиме, и только.

"Оченно хромала у нас в те времена технологическая дисциплина."

- а сейчас, что лучше? Что современные ЕГЗшники вообще умеют?

Мне отдали двух девушек-инженеров физиков твердого тела, молодых специалистов, не видевших компьютера. Обучал программированию с нуля. Через год одна из них уже работала в Ленинградском пединституте преподавателем программирования.

К моменту появления ЕС1845 у меня уже был свой ВЦ при заводе по выпуску СБИС военного применения и группа разработки АСУ.

Технологические установки (на мини-ЭВМ) загружались с машины на другом этаже.

И данные собирались туда же. Для этого у разработчиков я вымаливал исходники, листинги, перфоленты. Код дизассемблировался, снабжался комментариями, документировался и переписывался для работы в сети.

Про DIP. Нужно немного пытаться понять, почему так происходило. А не слезы лить или возмущаться. Чтоб не повторять ошибки.

Приходилось не только поправлять в панельках, а еще и самому переходники делать с планара на DIP. И платные разъемы спичками подтыкать.

И приводы жестких дисков ИЗОТ переделывать под нашу кривую сеть ~220V. И сами их пластины менять (которые шли на антенны). И много еще чего.

Одну из машин (Электроника-79, 6-слойные платы где-то 30x40 см ) собирал из списанных плат. 106 неисправностей устранил за месяц.

Да, а начинал с того, что при полугоде стажа на Наири-4 переносил одну из плат процессора на свободную позицию в корзине - коррозия кроссплаты (текла какая-то химия, оставленная на заводе). 135 контактов накруткой, без схем.

ПМ Consul стояли в режиме консоли оператора на машинах ЕС ЭВМ (IBM 360/370) и служили для запуска заданий в пакетном режиме, и только.

Вот в моем случае на той наири консулы были всем - и вводом, и выводом.

И программа с них вводилась, и результаты на них выводились.

А больше я с консулами дела и не имел в общем то...

И большие машины, типа ЕС, прошли мимо меня, я же говорил - вычислительная техника не являлась моей специальностью.

И та единственная ЕС, с которой я дело имел, то бишь 1845 - как вы понимаете, к серии ЕС ЭВМ отношения не имел, это никак не System 360/370... :)

У меня более обще было: просто радиотехника...

Про DIP. Нужно немного пытаться понять, почему так происходило. А не слезы лить или возмущаться. Чтоб не повторять ошибки.

И как можно понять, когда в панельки с одним шагом вставляют микросхемы с другим?

Обычное раздолбайство...

Вообще, много было в те времена разного, много плохого, но очень много и хорошего.

И говорить сейчас об этом...

Честно говоря, не очень люблю.

Кстати, вчера вспомнил молодость: отцу приспичило посмотреть что то на 3,5" дискетах.

У него комп древний, флоповод есть, но физически отключен, а разбирать было лень.

У меня флоп в принципе засунуть некуда.

Стоит в прихожей комп в качестве пуфика, весь из себя рабочий, даже с FDD, правда, давно без HDD.

Включил, загрузился, прочитал, что мог...

А толку?

Многотомный *.arj, один том поврежден, в архиве - файл от педжмекера 6.5, который, даже если распакуешь, еще и искать, чем прочитать.

И фалы *.wri - тоже не сразу откроешь.

Все равно того, чего надо, на тех дискетах не было...

Что касается вашей Наири 2 и вообще надежностью ВТ в СССР.

По моему опыту, навскидку, основные сложности были с надежностью межплатных соединений (разъемов) и качеством многослойных печатных плат.

Появление и тех и других неисправностей проявлялись при изменении как температуры, так и влажности. Плавающие, как у вас, ошибки, могли быть вызваны, конечно и "умирающей" памятью (ОЗУ). Если в аналогах PDP-11 мы применяли "родные" тесты от DEC с магнитной ленты либо с жесткого диска, то у Наири 2 вряд ли были такие возможности тестирования, учитывающие в частности, например, организацию чипов памяти и топологию ее кристаллов.

Кстати, PC долбанному такое и не снилось.

Могу привести пример охренительной технологической дисциплины.

ЕС1845, вся из себя такая военная, даже дисководы - за металлическими шторками с гребенками из посеребряной бронзы (мне так казалось, по крайней мере) по краям, чтоб ни один электрон не вылетел и его не перехватил злобный шпиён.

И собрано все было стиле оборонки: платы вставлялись пол салазкам в корзину, притягивались винтами-домкратами, внутри корзины, само собой, разъемы.

Но тех, что внутри, было мало - поэтому были еще и снаружи: то бишь на передней панели ячеек тоже стояли разъемы, и вот еще дополнительные межблочные соединения - там их тоже было не мало.

Так как машина вся из себя военная, то мелкосхемы, по возможности, ставили наши.

Но, так как не все наше было, не все содрали еще - часть микросхем была все таки импортная.

Все те микросхемы, о которых сейчас идет речь, были в корпусах DIP.

Наши микросхемы шли с нашим шагом ножек, 2,5 мм.

Не наши - с не нашим, то бишь 0,1", или 2,54 мм.

Практически все эти микросхемы, видимо, для надежности (ага), стояли в колодках.

Колодки тоже были с нашим шагом и не нашим.

Но никто и никогда не сможет мне объяснить, почему наши микросхемы стояли в не наших колодках, и наоборот.

И, если там DIP24 - там похрен, в общем то, оно держится.

А вот 1810ВМ86 - у него уже 40 ног, и держался он не очень, выдавливало его из панельки.

Поэтому 1-2 раза в неделю весь этот сарай разбирался, микросхемы продавливались, сарай собирался обратно и все работало.

До следующего раза.

Я бы просто колодки выкинул и впаял, но нельзя - машина была не наша, а из арбатского военного округа, так его назовем - штаб чего то в центре Москвы.

Мы им там хрень одну делали, хорошо, что потом ее запустили все таки на буржуйской машине...

Оченно хромала у нас в те времена технологическая дисциплина.

Подозреваю, что сейчас уже не хромает, покойники не хромают...

Насчет производства чего либо в южных республиках...

Ни хрена там не могли произвести.

Если уж мне попадался откровенный брак в микросхемах с военной приемкой, причем брак, который не сразу и вылезет, то что уж говорить об остальном...

А про Наири я и сказать то толком ничего не могу, я с ней столкнулся один раз в жизни, и встреча была неудачной...

Хотя что то в этом было: вводишь начало команды, она понимает, подхватывает - и автозавршение.

И если кто то вспомнил про автозавершение в средах разработки, то пусть он прикинет, как это выглядело на консуле :))

"Основной мотив - как оно могло работать, если при запуске одной и той же примитивной программы выдает разные результаты и/или разные ошибки?" -- сомневаюсь. Хотя и с Windows любой версии такое случалось. Не факт, что в этом виновата машина, а не программа. Машину могли просто залить кофе. Или плохо обслуживать.

Наири-4 - машина нового поколения. Но, была ли она доведена до массового выпуска, судить сложно. Она была перспективней СМ-4 и Электроника в связи с микропрограммируемостью и наличием памяти на тонких магнитных пленках.

Но Армении с ее технологической отсталостью выпуск было не потянуть.

"Консул в качестве монитора/клавиатуры впечатлил.."- ничего, бумага и сейчас, как показывает практика, самое надежное для протоколирования средство. )))

Тем не менее оно так и было.

Преп посмотрел и предложил перейти в другой угол лаборатории, где гордо стояла Электроника-60, предварительно поинтересовавшись, знаю ли что либо про бейсик.

Так как что-то я знал, а задачка на первой лабе, с учетом того, что вычислительная техника - для меня был предмет совсем не профильный, мне этого "что-то" хватило за глаза.

А уж там залили ее, или просто от старости, не знаю...

А Наири-4 вроде не дошла до серии, были там некоторые сложности, и не всегда технические.

Кстати, спасибо, что напомнили про Нири - с удовольствием освежил память о ней с помощью гугла...

Первый компьютер, который я разбирал в 1969, был М222 с памятью на магнитном барабане. Первый, который обслуживал в 1978 - ЕС-1022. Первый, который собирал, в 1980 - Наири 4 АРМ. Потом чинил многое из того, что вы видели на картинках.

В 1969 мне было 11 лет, и единственное место, где я мог встретить ЭВМ - фантастические книжки. :)

Кстати, о Наири, по крайней мере той паре экземпляров, что мне в институте попалась на лабах, у меня несколько удивленное впечатление осталось.

Основной мотив - как оно могло работать, если при запуске одной и той же примитивной программы выдает разные результаты и/или разные ошибки?

Ну и Консул в качестве монитора/клавиатуры впечатлил...

Это была, если не ошибаюсь, Наири-2...

Если у Вас остались ещё интересные фотографии тех годов, то выкладывайте, мне как человеку, который только родился в 1995 году очень интересно посмотреть на жизнь и быт тех времён, особенно людей разных профессий. О 90ых вообще ничего не помню, более или менее сознательно помню свою жизнь и окружающий мир с 2000го)

Да фото то может и остались, но они у меня абсолютно не упорядочены.

Что то там найти, и даже выяснить, что там есть - приличный труд.

А я лентяй еще тот...

Это из времен «9600 бод и все-все-все»

Александр Голубев. «Притчи о компьютерных жителях»

Даже какие-то продолжения были, но уже не его авторства.

Я думаю, здесь найдется достаточное колличество людей, желающих послушать как инженеры в те времена решали задачи имея ограниченные средства разработки и отладки.

Лично для меня подобные истории являются мощным мотиватором в работе.

Не настаиваю. Будет время-желание, напишите что-нибудь. Спасибо!

Не, это сейчас уже писать сложно, да и не поймут.

Да и не нужно.

Кому сейчас интересна оболочка для программатора, написанная для Электроники-60, которой тупо не хватало памяти под буфер данных?

И как в процессе работы начинал стучать 8" дисковод, подгружая данные или куски программы?

Что бы все это написать, надо все это вспомнить, я уже не вспомню точно...

Для разработки новых систем - согласен, тут и обсуждать нечего, полностью устаревшее оборудование. Но есть ситуации, где тот же фитоновский эмулятор может здорово помочь. Например, ремонт или доработка промышленного оборудования для которого 8051 был стандартом в свое время.

Бывают сложные ремонты и приходится реверсить ПО, восстанавливать схему. Как Вы правильно заметили, эмуляторы могут дать ощутимый прирост в скорости решения подобной задачи.

У меня на рабочем столе, помимо стандартного набора оборудования, стоит и НЕ пылится эмулятор WICE-4M. Возможно и у Вас такой был/есть?

По поводу распространенности MSC51. Да, его не используют приличные компании в микроконтроллерах общего назначения, но это ядро все равно встречает в современных микросхемах как доп. ядро. Либо то же семейство CC у TI (Soc) для BLE и ZigBee. Это, конечно, не совсем классические 8051, но ассемблер тот же. Ресурсов у них достаточно.

Я, к сожалению, сильно отошел от темы разработки.

И уже много лет.

Сечас остались только воспоминания...

Попой чую, что кто-то шьёт дЭнди через что-то мне не известное.

А может и игры на картридж заливает. Тоже вероятность)

Картридж похож на "скрытый" типа который без картриджей работает но реально он внутри.