Первый компьютер, который я разбирал в 1969, был М222 с памятью на магнитном барабане. Первый, который обслуживал в 1978 - ЕС-1022. Первый, который собирал, в 1980 - Наири 4 АРМ. Потом чинил многое из того, что вы видели на картинках.

В 1969 мне было 11 лет, и единственное место, где я мог встретить ЭВМ - фантастические книжки. :)

Кстати, о Наири, по крайней мере той паре экземпляров, что мне в институте попалась на лабах, у меня несколько удивленное впечатление осталось.

Основной мотив - как оно могло работать, если при запуске одной и той же примитивной программы выдает разные результаты и/или разные ошибки?

Ну и Консул в качестве монитора/клавиатуры впечатлил...

Это была, если не ошибаюсь, Наири-2...

"Основной мотив - как оно могло работать, если при запуске одной и той же примитивной программы выдает разные результаты и/или разные ошибки?" -- сомневаюсь. Хотя и с Windows любой версии такое случалось. Не факт, что в этом виновата машина, а не программа. Машину могли просто залить кофе. Или плохо обслуживать.

Наири-4 - машина нового поколения. Но, была ли она доведена до массового выпуска, судить сложно. Она была перспективней СМ-4 и Электроника в связи с микропрограммируемостью и наличием памяти на тонких магнитных пленках.

Но Армении с ее технологической отсталостью выпуск было не потянуть.

"Консул в качестве монитора/клавиатуры впечатлил.."- ничего, бумага и сейчас, как показывает практика, самое надежное для протоколирования средство. )))

Тем не менее оно так и было.

Преп посмотрел и предложил перейти в другой угол лаборатории, где гордо стояла Электроника-60, предварительно поинтересовавшись, знаю ли что либо про бейсик.

Так как что-то я знал, а задачка на первой лабе, с учетом того, что вычислительная техника - для меня был предмет совсем не профильный, мне этого "что-то" хватило за глаза.

А уж там залили ее, или просто от старости, не знаю...

А Наири-4 вроде не дошла до серии, были там некоторые сложности, и не всегда технические.

Кстати, спасибо, что напомнили про Нири - с удовольствием освежил память о ней с помощью гугла...

Что касается вашей Наири 2 и вообще надежностью ВТ в СССР.

По моему опыту, навскидку, основные сложности были с надежностью межплатных соединений (разъемов) и качеством многослойных печатных плат.

Появление и тех и других неисправностей проявлялись при изменении как температуры, так и влажности. Плавающие, как у вас, ошибки, могли быть вызваны, конечно и "умирающей" памятью (ОЗУ). Если в аналогах PDP-11 мы применяли "родные" тесты от DEC с магнитной ленты либо с жесткого диска, то у Наири 2 вряд ли были такие возможности тестирования, учитывающие в частности, например, организацию чипов памяти и топологию ее кристаллов.

Кстати, PC долбанному такое и не снилось.

Могу привести пример охренительной технологической дисциплины.

ЕС1845, вся из себя такая военная, даже дисководы - за металлическими шторками с гребенками из посеребряной бронзы (мне так казалось, по крайней мере) по краям, чтоб ни один электрон не вылетел и его не перехватил злобный шпиён.

И собрано все было стиле оборонки: платы вставлялись пол салазкам в корзину, притягивались винтами-домкратами, внутри корзины, само собой, разъемы.

Но тех, что внутри, было мало - поэтому были еще и снаружи: то бишь на передней панели ячеек тоже стояли разъемы, и вот еще дополнительные межблочные соединения - там их тоже было не мало.

Так как машина вся из себя военная, то мелкосхемы, по возможности, ставили наши.

Но, так как не все наше было, не все содрали еще - часть микросхем была все таки импортная.

Все те микросхемы, о которых сейчас идет речь, были в корпусах DIP.

Наши микросхемы шли с нашим шагом ножек, 2,5 мм.

Не наши - с не нашим, то бишь 0,1", или 2,54 мм.

Практически все эти микросхемы, видимо, для надежности (ага), стояли в колодках.

Колодки тоже были с нашим шагом и не нашим.

Но никто и никогда не сможет мне объяснить, почему наши микросхемы стояли в не наших колодках, и наоборот.

И, если там DIP24 - там похрен, в общем то, оно держится.

А вот 1810ВМ86 - у него уже 40 ног, и держался он не очень, выдавливало его из панельки.

Поэтому 1-2 раза в неделю весь этот сарай разбирался, микросхемы продавливались, сарай собирался обратно и все работало.

До следующего раза.

Я бы просто колодки выкинул и впаял, но нельзя - машина была не наша, а из арбатского военного округа, так его назовем - штаб чего то в центре Москвы.

Мы им там хрень одну делали, хорошо, что потом ее запустили все таки на буржуйской машине...

Оченно хромала у нас в те времена технологическая дисциплина.

Подозреваю, что сейчас уже не хромает, покойники не хромают...

Насчет производства чего либо в южных республиках...

Ни хрена там не могли произвести.

Если уж мне попадался откровенный брак в микросхемах с военной приемкой, причем брак, который не сразу и вылезет, то что уж говорить об остальном...

А про Наири я и сказать то толком ничего не могу, я с ней столкнулся один раз в жизни, и встреча была неудачной...

Хотя что то в этом было: вводишь начало команды, она понимает, подхватывает - и автозавршение.

И если кто то вспомнил про автозавершение в средах разработки, то пусть он прикинет, как это выглядело на консуле :))

Вы вряд ли сможете меня удивить.

При чем тут среды разработки? ПМ Consul стояли в режиме консоли оператора на машинах ЕС ЭВМ (IBM 360/370) и служили для запуска заданий в пакетном режиме, и только.

"Оченно хромала у нас в те времена технологическая дисциплина."

- а сейчас, что лучше? Что современные ЕГЗшники вообще умеют?

Мне отдали двух девушек-инженеров физиков твердого тела, молодых специалистов, не видевших компьютера. Обучал программированию с нуля. Через год одна из них уже работала в Ленинградском пединституте преподавателем программирования.

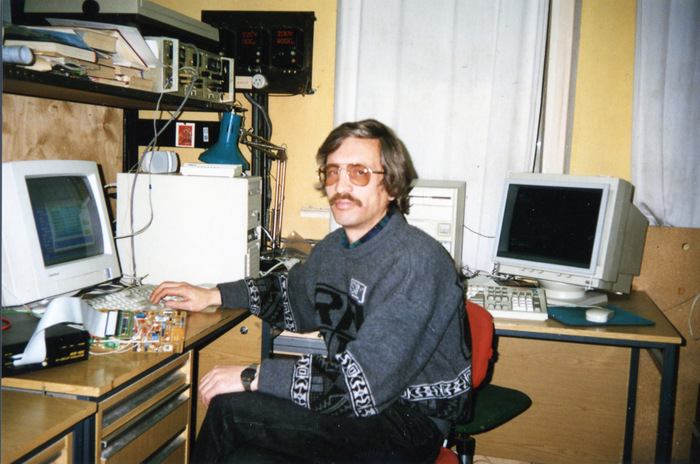

К моменту появления ЕС1845 у меня уже был свой ВЦ при заводе по выпуску СБИС военного применения и группа разработки АСУ.

Технологические установки (на мини-ЭВМ) загружались с машины на другом этаже.

И данные собирались туда же. Для этого у разработчиков я вымаливал исходники, листинги, перфоленты. Код дизассемблировался, снабжался комментариями, документировался и переписывался для работы в сети.

Про DIP. Нужно немного пытаться понять, почему так происходило. А не слезы лить или возмущаться. Чтоб не повторять ошибки.

Приходилось не только поправлять в панельках, а еще и самому переходники делать с планара на DIP. И платные разъемы спичками подтыкать.

И приводы жестких дисков ИЗОТ переделывать под нашу кривую сеть ~220V. И сами их пластины менять (которые шли на антенны). И много еще чего.

Одну из машин (Электроника-79, 6-слойные платы где-то 30x40 см ) собирал из списанных плат. 106 неисправностей устранил за месяц.

Да, а начинал с того, что при полугоде стажа на Наири-4 переносил одну из плат процессора на свободную позицию в корзине - коррозия кроссплаты (текла какая-то химия, оставленная на заводе). 135 контактов накруткой, без схем.

ПМ Consul стояли в режиме консоли оператора на машинах ЕС ЭВМ (IBM 360/370) и служили для запуска заданий в пакетном режиме, и только.

Вот в моем случае на той наири консулы были всем - и вводом, и выводом.

И программа с них вводилась, и результаты на них выводились.

А больше я с консулами дела и не имел в общем то...

И большие машины, типа ЕС, прошли мимо меня, я же говорил - вычислительная техника не являлась моей специальностью.

И та единственная ЕС, с которой я дело имел, то бишь 1845 - как вы понимаете, к серии ЕС ЭВМ отношения не имел, это никак не System 360/370... :)

У меня более обще было: просто радиотехника...

Про DIP. Нужно немного пытаться понять, почему так происходило. А не слезы лить или возмущаться. Чтоб не повторять ошибки.

И как можно понять, когда в панельки с одним шагом вставляют микросхемы с другим?

Обычное раздолбайство...

Вообще, много было в те времена разного, много плохого, но очень много и хорошего.

И говорить сейчас об этом...

Честно говоря, не очень люблю.

Кстати, вчера вспомнил молодость: отцу приспичило посмотреть что то на 3,5" дискетах.

У него комп древний, флоповод есть, но физически отключен, а разбирать было лень.

У меня флоп в принципе засунуть некуда.

Стоит в прихожей комп в качестве пуфика, весь из себя рабочий, даже с FDD, правда, давно без HDD.

Включил, загрузился, прочитал, что мог...

А толку?

Многотомный *.arj, один том поврежден, в архиве - файл от педжмекера 6.5, который, даже если распакуешь, еще и искать, чем прочитать.

И фалы *.wri - тоже не сразу откроешь.

Все равно того, чего надо, на тех дискетах не было...

"Обычное раздолбайство..." - расхожий штамп с неопределенным смыслом.

На самом деле то же, что и сейчас. Только тогда наука и техника Союза была передовой в мире. Несогласованность планов, авантюризм, неграмотность рвавшихся к власти карьеристов - это было.

В вашем случае, когда подписывали НИОКР, закладывали свою элементную базу, но поставщик подвел (замкнутый круг). Стандартная ситуация. Я с таких случаях делал конструкцию, удерживавшую DIP в панельке. Либо впаивал на "ходулях" - проволочках.