И снова о страшном

Я скорее всего об этом уже рассказывал, но эта история достойна того, чтобы о ней ещё раз вспомнить. Было это всё тогда же в начале девяностых, на судне в море. Условия у нас были спартанские, хотя, я думаю, что даже у спартанцев была возможность помыться. Но, всё по порядку. Мы работали на рыбе и от нас воняло знатно на весь атлантический океан. Как-то судостроители не позаботились о горячей воде на нашем судне, но без этого не случилась бы эта история, за что им спасибо и не дай бог одновременно. История трагическая и сильная половина человечества поймёт почему.

Была у нас на судне баня. Врубали её раз в две недели и это было просто счастье какое-то. Судно это вам не "Сандуны" всё вокруг железное, включая двери и стены. Было бы чересчур если бы ещё и скамейка в бане была железная, поэтому она была сделана из тонкого бруса. Деревянная то бишь.

Все мы с какими-то своими тараканами в голове, а в море так для них вообще раздолье - люди по полгода в рейсе, всякое бывает. Но, в данном случае, так как команда состояла из пятидесяти девяти членов экипажа (были и женщины, но щас не об этом), некоторые ждали когда схлынет основная толпа и приходили попозже. Одним из этих "попозже" был Коля. Старый бывалый матрос, повидавший на своём веку.

Я уже закончил с парилкой и стоял под освежающим душем. Коля, разделся, зашёл в парилку и шваркнул дверью посильнее, чтобы пар не выходил. Пока я вытирался огромным вафельным полотенцем, кто-то заходил, кто-то выходил и меня периодически обдавало жаром из парилки. Людей уже оставалось мало, как вдруг из парилки раздался душераздирающий крик. Ну, обжёгся, подумал я. Бывает в бане. Открыл дверь на предмет не летально ли зажарило Николая. Он сидел в какой-то неестественной позе посередине скамейки и плакал. "Я тоже домой хочу" - хотел поддержать я Николая как, вдруг, он заорал: "Яйцоо-о ссука!"

Я понимал, что речь идёт не о курином яйце, что сильно осложняло спасение Николая. Максимум на что я был в этот момент способен - это заглянуть под скамейку с расстояния. Пока я бегал и то открывал двери, то закрывал, у меня в голове беспрерывно пульсировал вопрос "Как?!"

С точки зрения физики и физиологии в частности, как оно там застряло было понятно. Легче от понимания не становилось ни мне, ни тем более уже очень плохо выглядящему Николаю. Надо было всего-то навсего взять картонку, но Коля не взял и получилось то, что получилось - оно сначала провисло, потом набухло и назад уже никак. А он ещё встать пытался с размаху, в общем, там всё было очень сложно. А как это больно, я даже представить не могу, да и не хочу. Я первый раз в жизни видел, как человек плакал без слёз. Они у него очень быстро кончились.

Дверь, конечно распахнули, сбегали к кочегарам, те вырубили трубу из котельной в баню, позвали врача. А ситуация такая не особо медицинская - это же не отрезать. А доктор был готов. Коля всячески сопротивлялся и оперным меццо-сопрано всем сообщил: "Только через мой труп". Доктор тоже красавчик, хотел остудить ситуацию помахиванием полотенца. Ага, в бане.

Я человек нервный и вскоре ретировался, ибо всё что я мог я уже сделал. Смотреть на то как всё это добро будут доставать желания у меня не было никакого. Как рассказывали очевидцы ситуацию решил стакан с холодной водой. Ну как решил?! Там был вариант, что Коля до конца жизни говорил бы неправдоподобно высоким голосом. Доктор и скальпель принёс. Тому лишь бы чего отрезать. Коля сам рассказывал, помню, что очень боялся чихнуть и я его прям очень хорошо понимаю.

В общем, двумя монтировками немного растянули доски в разные стороны, плюс эффект съёживания от холодной воды и Коля вышел из бани в полном составе. Смеялись конечно потом, но насколько не смешно было в тот момент самому Коле я даже боюсь представлять. И это хорошо, что не качало. Уйти в море матросом, а вернуться оперным певцом - такого в истории мореплавания ещё никогда не было. А у Николая были все шансы!

Подходы к изучению понятия педагогический дискурс!

Подходы к изучению понятия педагогический дискурс

Ракурс употребления термина «дискурс», в последние годы вышедший за рамки науки и ставший популярным в публицистике, восходит к французским структуралистам и постструктуралистам и прежде всего к М. Фуко, однако немаловажными являются интерпретационные идеи таких ученых, как А. Греймас, Ж. Деррида, Ю. Кристева, М. Пешё. Анализируя характерные черты французской школы дискурсивного анализа, которая зародилась в 1960-е годы как результат интеграции лингвистики, марксистской философии Луи Альтюссера и психоанализа, П. Серио выделяет следующие толкования термина «дискурс»:

эквивалент понятия «речь» в соссюровском смысле, то есть любое конкретное высказывание.

единица, по размеру превосходящая фразу, высказывание в глобальном смысле; то, что является предметом исследования «грамматики текста», которая изучает последовательность отдельных высказываний.

в рамках теорий высказывания или прагматики дискурсом называют воздействие высказывания на его получателя и его внесение в

«высказывательную» ситуацию (что подразумевает субъекта высказывания, адресата, момент и определенное место высказывания).

при специализации значения «дискурс» обозначает беседу, рассматриваемую как основной тип высказывания.

у Бенвениста дискурсом называется речь, присваиваемая говорящим, в противоположность «повествованию», которое разворачивается без эксплицитного вмешательства субъекта высказывания.

иногда противопоставляются язык и речь (langue / discours) как, с одной стороны, система мало дифференцированных виртуальных значимостей и, с другой, как диверсификация на поверхностном уровне, связанная с разнообразием употреблений, присущих языковым единицам. Различается, таким образом, исследование элемента «в языке» и его исследование «в речи».

Юргену Хабермас один из первых включил термин «дискурс» в научный оборот. Хабермас связал понятие дискурса с теорией социального действия – стратегического, нормативного, драматургического, коммуникативного, а также с проблемой социальной легитимности. Он особо выделил так называемое дискурсное общение, которое характеризуется им как свободное и консенсусное. Данный тип общения рассматривался как идеальная коммуникативная модель.

По Хабермасу, дискурс представляет собой диалог, в процессе которого происходит согласование спорных притязаний на значимость с целью достижения согласия: «В дискурсах мы пытаемся заново произвести проблематизированное согласие, которое имело место в коммуникативном действии, путем обоснования. Аргументация трактуется как главный путь продолжения поиска согласия.».

Дискурсное общение, по Хабермасу, осуществляется при помощи соблюдения следующих правил:

участие в дискурсе открыто для любого, способного к коммуникации субъекта при его полном равноправии со всеми остальными участниками;

в процессе коммуникации запрещается осуществлять какое-либо принуждение в целях достижения согласия;

участники вправе действовать лишь на основании мотива достижения кооперативного и аргументированного согласия;

участники находятся в отношении признания взаимных притязаний;

в ходе коммуникации позиции сторон подвергаются взаимной интерпретации, критике, уточняются, принимаются или отвергаются [31].

Обобщив все вышеизложенное, можно сказать, что собственно дискурс

— это связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте, речь, «погруженная в жизнь» [1]. В то время, как педагогический дискурс — это речь, конституирующая образовательный процесс и взаимоотношения его участников. Педагогический дискурс — это способ говорения о мире в образовании, в ходе обучения и познания мира, это вид речевой деятельности коммуникантов, обусловленный направленностью на социализацию нового члена общества и представленный различными вариантами: дискурс общего образования, дискурс профессионального образования, дискурс дополнительного образования и т. д. Являясь открытой нелинейной системой, педагогический дискурс представляет собой организованное обучение / общение, заключающееся в знаково – символическом (посредством учебных текстов и других знаковых комплексов) взаимодействии педагога и учащегося в рамках конкретной педагогической ситуации, в ходе решения конкретной педагогической задачи. Целевые установки, методы и средства педагогического дискурса, который всегда выстраивается в рамках определенного социального института (учебного заведения), связаны с формированием, развитием, изменением личности обучаемого в организованном образовательном процессе. Для него (дискурса) характерны статусно – ролевые отношения участников общения в формате «Учитель — Ученик» и задана определенная цель: в профессиональной сфере — формирование основных компетенций участников педагогического процесса, в обществе — непротиворечивая социализация личности, в личностной сфере — становление человека в рекомендуемом спектре его психофизических, социальных и личностных характеристик [11]. В педагогическом дискурсе заложены знаковые, информационные, культурологические и антропологические основы, он есть дискурс и о результате педагогической деятельности, и о процессе создания этого результата. Он сам — основа, фундамент, опора здания под названием

«Образование». От того, насколько прочен и выверен будет этот фундамент, зависит устойчивость и надежность всей образовательной системы.

Исследование педагогического дискурса началось во второй половине ХХ в. Этот период времени характеризуется общей антропоцентрической направленностью лингвистических исследований.

К середине 60-х годов ХХ в. сложилось особое направление прикладной лингвистики (M.A. Halliday, M. Stubbs, J.W. Oller и др.) – «лингвистика образования», или «педагогическая лингвистика». Исследователи этих направлений ставили перед собой цель, которая заключалась в выработке для учителя (независимо какой они специализации) некоторого объема структурированных и связанных знаний о языке и речи, а также базовых умений, которые позволили бы самостоятельно анализировать лингвистические явления в целях активного общения с учениками: «учитель должен делать правильные вещи, делать их на верных основаниях, осознавать, зачем и как он их делает, и уметь объяснить это другим» [40]. Здесь имеются в виду «речевые поступки» - в соответствии с принципами лингвистической философии оксфордской школы 60-х годов «слово есть дело». В частности, в речи педагогов выделяются различные сигналы управления совместной деятельностью учащихся: привлечение внимания, контроль объема речи, контроль понимания, резюмирование, дефинирование, направление изложения, корректировка, выделение тем [8].

Для учителей были созданы некоторые «модели языка». Авторы считали, что их применение в профессиональной деятельности будет действительно полезным. В частности, речь шла о «модели ожиданий»: чтение представляет собой «психолингвистическую игру в отгадки» - начальные фрагменты текста формируют, как правило, ряд наиболее общих ожиданий, который затем, в процессе продвижения по тексту суживается, постоянно обогащаясь все более частными ожиданиями, оправдывающимися при дальнейшем чтении. По такому же принципу рассматривалось и понимание в процессе слушания. Таким образом, внимание «педагогической лингвистики» было сфокусировано главным образом на понимании как успешном обмене информацией, причем в первую очередь понятийной.

В следующих двух десятилетиях вопросы педагогической лингвистики касались взаимоотношений речи и обучения, особенностей детской речи, развития речи ребенка и т. п. Центральная роль принадлежала слушанию и анализу «устной речевой продукции» учеников. Альтернативные модели для учителя должны, по мнению теоретиков «педагогической лингвистики», предполагать возможность раскрытия многочисленных значений одного и того же высказывания.

В этот же период 70-х годов появляется и понятие «педагогический дискурс» Он стал частной областью общего дискурс-анализа, представителями которого являются Джон Синклер, Малколм Култхард и др. Педагогический дискурс характеризовался как ситуативно и социально обусловленная речевая деятельность. Исследуя речевое взаимодействие учеников и учителей на уроках, Джон Синклер и Малколм Култхард пытались найти ответы на вопросы: «Как связаны соседние высказывания в потоке речи?», «Кто и как управляет ходом общения?», «Как меняются роли говорящего и слушающего?»,

«Как вводятся новые темы и как заканчиваются старые?» и т.д.

Центральное внимание было приковано к лингвистическому аспекту взаимодействия учителя и ученика на уроке в классе. Проблем оказалось несколько:

изучение «функций высказываний» (утверждение, вопрос, ответ, команда и т. д.) и способов их интерпретации;

последовательность появления высказываний разных функциональных типов;

способы, средства и порядок введения «тем»; закономерности развития тематической структуры дискурса на уроке;

«право» говорящих на речь: кем и как оно определяется, как реализуется.

Для описания структуры педагогического дискурса Дж. Синклер и М.

Кулхард использовали уровневую шкалу, аналогичную уровневой организации языка: урок, взаимодействие («трансакция»), «обмен», «акт» [39].

В ближнем зарубежье следом за педагогической лингвистикой вопросами дискурса занялась педагогическая риторика (А.К. Михальская, Т.А. Ладыженская, Л.Г. Антонова, О.В. Филиппова, А.А. Мурашов, В.Ф. Русецкий, Н.А. Антонова и др.). Педагогический дискурс здесь рассматривается как процесс речевого поведения учителя на уроке. Он складывается из вербального поведения, акустического поведения (громкость, высота тона, интонирование, темп, паузирование, ритм); кинесического поведения (жесты, мимика, поза); пространственного поведения (проксемика, знаковое использование пространства при речевом поведении). К вербальным единицам речевого поведения учителя на уроке исследователи относят речевой акт, речевой шаг и речевой цикл. Минимальной единицей дискурса является речевой акт [18]. Объединившись, они составляют речевые шаги, приблизительно соответствующие высказываниям в диалоге. В потоке устной диалогической речи границы речевого шага обычно совпадают с границами интонационной группы (фразы). Речевой шаг выступает в роли главной единицы речевого общения – речевого события. Минимальным речевым событием А.К. Михальская (вслед за Дж. Синклером и М. Култхардом) считает речевой цикл, самым распространённым можно считать вопросно-ответную диаду. В педагогическом дискурсе, по ее мнению, чаще всего встречаются «обучающие» речевые циклы, состоящие из трех речевых шагов:

Учитель задает вопрос: «Кто мне ответит, чем звук отличается от буквы? Ну? Саша, вспомнил?». Это шаг «инициирующий», или «начальный», - т. е. открывающий цикл. Он состоит из следующих речевых актов:

«вызов» (вопрос, требующий речевого ответа);

«ускорители» - увеличивают темп речевого взаимодействия;

речевой акт, дающий право для ответа конкретному ученику.

Ответ ученика: «Букву мы пишем и читаем, а звук слышим и произносим.». Это вторая составляющая цикла – ответ на «вызов». Учитель:

«Хорошо. Молодец, Саша». Это «обратная связь». В нем данный речевой цикл заканчивается [21,22].

Речевые циклы объединяются в единицы речевого общения более высокого уровня, целостность которых определяется тематической организацией и тематическим членением дискурса.

А.К.Михальская утверждала, что в педагогической этолингвистике существует ряд проблем, таких как неумение специалистов грамотно использовать стратегии, стили, средства передачи информации, трудности в построении взаимопонимания между участниками, а главное - отсутствие гармоничного педагогического диалога. Эта проблема является центральной в отечественной педагогической риторике. И именно анализ педагогического дискурса, с точки зрения А.К. Михальской станет основой для решения таких проблем в науке о поведении [21].

В.Б. Черник, в своих исследованиях касающихся педагогического дискурса, делает опору на мнение А.К. Михальской: «Термин дискурс будет использоваться нами для обозначения процесса коммуникации в учебно- педагогической сфере коммуникативного взаимодействия. Дискурс складывается из вербального поведения, акустического поведения, кинесического поведения, пространственного поведения. Дискурсивный анализ предполагает, таким образом, описание речевого поведения в процессе коммуникативного взаимодействия (деятельностный подход). В зависимости от исследовательских задач дискурс, в одних случаях, связывается с отдельным коммуникативным событием, в других – подразумевает коммуникативные события как интегративную совокупность отдельных коммуникативных актов, результатом которых являются содержательно-тематические области речевой деятельности» [32].

Таким образом, в педагогической этолингвистике (риторике) дискурс рассматривается как процесс речевого поведения учителя в рамках учебной ситуации.

Многие зарубежные специалисты (G. Cannella, A. Block, J. Silin) говорят о том, что коммуникация между учителем с учеником, родителем и учителем, учениками между собой всегда связана с социальным контекстом, а именно, социальной-политической обстановкой в которую они включены на данный период времени, ведь это определяет состояние общества в целом. Следовательно, и основания существование данного дискурса: в том числе, степень защиты прав ученика, культуру и традиции отношений между педагогами и учениками, педагогами и родителями, практикуемые в этом обществе формы привлечения родителей к участию в школьных делах и т.д. Особо важным в работах этих исследователей является то, что педагогический дискурс не ограничивается лишь учебной коммуникацией [38]

Н.С. Остражкова, помимо перечисленных выше участников, к образовательному дискурсу относит профессиональное общение теоретиков- исследователей, педагогов-практиков и обучающихся в устной и письменной форме, непосредственное или опосредованное специальной литературой. По своим функциям педагогический (т. е. образовательный) дискурс она разделяет на дидактический, академический, публицистический, специализирующий и специальный. Коммуникация на занятии, участниками которой являются педагог и ученики, представленная в устной форме, образует дидактический педагогический дискурс. Объединение различных письменных методик, учебников и монографий, пособий и исследований по педагогике можно назвать академическим педагогическим дискурсом. Публицистический педагогический дискурс охватывает статьи в периодических изданиях, рассматривающих бытовые проблемы в области преподавания (условия обучения, оплата труда преподавателей и пр.). Коммуникация, возникающая между воспитанниками и родителями, а также воспитателями, выделятся в особый вид педагогического дискурса – социализирующий педагогический дискурс. Педагогический дискурс, проявляющий свое действие в рамках различных научных отраслях, применяющих достижения педагогической науки (такие как психология, криминалистика, медицина), определяется автором как специальный [26].

В.И. Карасик рассматривает педагогический дискурс как форму «общественной практики», институционально структурируемую сущность, общение в рамках статусно-ролевых отношений [13,14]. При этом институциональный дискурс представляет собой специализированную клишированную разновидность коммуникации между людьми, которые вынуждены общаться в соответствии с нормами данного социума. Педагогический дискурс является разновидностью институционального типа дискурса. Исследователь характеризует цели, стратегии и тактики, ценности, дискурсивные формулы и жанры педагогического дискурса. Цель – социализация нового члена общества. Участниками являются учитель и ученик в их различных ипостасях (например, учитель как родитель, школьный или университетский преподаватель, наставник, научный руководитель). Педагогический дискурс отличается принципиальным неравенством основных участников общения (по сравнению с научным дискурсом, где в основу коммуникации положена идея о принципиальном равенстве всех, кто находится в поиске истины. Ценности этого дискурса могут быть выражены высказываниями, содержащими операторы долженствования (следует, нужно, должно) и положительные ценности. Направления педагогического дискурса состоят из коммуникативных векторов, конкретизирующих основную цель социализации человека – превратить ребенка в члена общества, разделяющего систему ценностей, знаний и мнений, норм и правил поведения этого общества. В.И. Карасик называет объясняющую, оценивающую, контролирующую, содействующую и организующую стратегии педагогического дискурса. Жанры дискурса, по его мнению, могут исчисляться либо в рамках дедуктивной модели, построенной на основании тех или иных признаков (например, цели, типы участников, типы сценариев, степень ритуализации и т. д.), либо на основании реально существующих естественно сложившихся форм общения, для которых возможно выделить прототипные (канонические) единицы: урок, лекция, семинар, экзамен, родительское собрание, диспут, беседа родителей и ребенка, учителя и ученика и др. Подробно характеризуется жанр дефиниции.

«Педагогический дискурс является тем коммуникативным пространством, в котором осуществляется институциональное – „текстовое” – насилие, т. е. усвоение определенных текстов предписывается властными институтами. Наиболее распространенной формой осуществления директивного способа текстового насилия является школьная программа» [12].

О.А. Каратанова понимает под педагогическим дискурсом диалог в ситуации педагогического общения [15]. Особое место в исследованиях автора принадлежит отдельному жанру дискурса – уроку. О.А. Кататанова представляет модель педагогического общения, которая наглядно демонстрирует нарушений норм обращения в ходе коммуникации на уроке. Элементом разработанной автором модели является доминирующая цель (передача знаний). Ее реализация и состоит из нескольких шагов: организация общения, объяснение, контроль, завершение общения, которые имеют отдельные цели, реализуются посредством определенных стратегий педагогического дискурса (фатической, объясняющей, контролирующей). Представленная схема урока может служить образцом реализации коммуникативных намерений в контексте коммуникативной ситуации по отношению к конкретному участнику, что выражается уместными в данной ситуации языковыми и неязыковыми средствами. При этом адекватность речевого поведения субъектов коммуникации оценивается успехом речевого взаимодействия, т. е. достижением коммуникативной цели, а также сответствием правилам речевого поведения в данном социальном институте.

В понимании М.Ю. Олешкова дидактический дискурс – это процесс коммуникации нескольких взаимодействующих сторон в рамках одной общей коммуникативной ситуации. Также в его трактовке педагогический дискурс обозначает текущую речевую деятельность, возникающую в результате этой ситуации и реализуемую в едином, связанном пространстве с помощью вербальных и невербальных знаков [23,24]. Но, при всем этом автор говорит о речевой деятельности только одного участника образовательного процесса – учителя как авторитарной языковой личности.

В исследованиях ХХI века педагогический дискурс изучается как институционально заданный тип общения, в основе которого лежат определённые социальные правила. Для его описания используются социолингвистические и жанроведческие категории: социокультурный контекст, модели ситуативного контекста, регистр как система конвенциональных правил, жанр как фреймовая «сетка» социокультурного поведения участников общения, управляющая протеканием дискурса, и т. д. Именно так он представлен в работах В.И. Карасика, М.Ю. Олешкова и др.[10].

Понимание дискурса как институционально заданного типа общения имеет как «сильные», так и «слабые» стороны. «Слабой» стороной является сложность отграничения дискурса как типа дискурсивной практики от понятий функционального стиля и возможность выведения из сферы исследования такого основополагающего компонента коммуникативной ситуации, как письменный или устный текст. «Сильной» стороной выступает возможность рассмотрения дискурса как моделирующего объекта, упорядочивающей структуры, которая вносит логику в процесс коммуникации, характеристики событий и явлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Антонова, Н.А, Педагогический дискурс: речевое поведение учителя на уроке: автореф. дисс. …канд. филол. наук: спец. 10.02.01 / Н.А. Антонова. – Саратов, 2007. – 24 c.

2. Арутюнова, Н.Д, Жанры общения / Н.Д. Арутюнова // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. – М.: Наука, 1992. – 132 с.

3. Арутюнова, Н. Д, Язык и мир человека М.: Языки русской культуры, 1999. – 102 с.

4. Борисова, И. Н, Замысел разговорного диалога в структуре коммуникации. //Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000. – 84 с.

5. Баранова, В.В, Язык, общество и школа/Научное литературное обозрение//2012. – 448 с.

6. Габидуллина, А.Р., Учебно-педагогический дискурс: категориальная структура и жанровое своеобразие. Донецк 2009. – 206 с.

7. Дементьев, В.В. Фатические речевые жанры / В.В. Дементьев // Вопросы языкознания. – 1999. – №1. – 24 с.

8. Дементьев, В. В. Изучение речевых жанров: Обзор работ в современной русистике. // Вопросы языкознания. 1997. – № 1. – 32 с.

9. Дубровская, О.Н, Проблемы межкультурной и профессиональной коммуникации : Матер. общерос. науч.-практ. конф. СГСЭУ, 2004. – 106 с.

10. Ежова, Т. В. Модель процесса проектирования гуманитарного педагогического дискурса // Образование и наука. 2008. – 52–56 с.

11. Карасик, В.И, О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград, 2002. – 315 с.

12. Карасик, В.И, Структура институционального дискурса// Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. – 365 с.

Летающие собаки

или на невидимых мотоциклах

Дети и ирония

Дело обстояло давно, лет 10 назад, а мне было на тот момент без малого 9 лет.

Оказались Волею судеб и решение ныне почившего отца в бывшей республике СССР - Азербайджане.

Остановились в семье университетского друга отца.

Стояло знойное лето, а солнце ещё не успели войти в зенит, как отец с матушкой ушли по своим делам, как встал вопрос об отсутствии яиц. Недолго думая, старший матриарх азербайджанского семейства решил отправить в магазин именно меня, благо уже немного разбиралась в местности, да и язык худо-бедно знала.

Однако обстоятельства сложились для маленькой меня самым неприятным образом и яйца я умудрилась разбить, явившись в дом хозяев в слезах и с пакетом жижи. Крику стоял двор, однако бабушка семейства быстро пресекла конфликт, а то, что осталось от яиц, кое-как пожарили.

На следующий день история повторилась, меня снова отправляли в магазин.

И вот когда я была готова идти в магазин снова, полная решимости выполнить все как надо, от пожилой женщины прозвучала судьбоносная для меня фраза:

-Повтори как вчера, яичника вышла интересная, с остринкой - сказала та с усмешкой.

Язык я все-таки знала паршиво, да и в те времена не понимала таких сложных понятий, как ирония, поэтому для меня это прозвучало как инструкция к действию.

И вот маленькая я радостно бегу из магазина и на глазах у толпы и соседей шмякаю пакет с хрупким товар об стену, приплясывая в такт песни в голове. Если у меня и возникли в тот момент сомнения, отмела я их быстро.

Счастливая вхожу на территорию гостеприимного дома и тяну пакет с чем-то, что крайне отдаленно напоминает яйца.

Хохот бабушки и полные шока лица прочих родственников, на чьих глазах не столь давно я била яйца об стену.

Реанимируем SmartTV на телевизоре SONY Bravia под OperaTV своими клешнями

В 2014 году стал я (не)счастливым обладателем телевизора Sony Bravia kdl-24w605a. Поселился сей агрегат на кухне и стал мне постоянно трепать нервы своим кривым блоком Smart TV. Под конец стал использоваться в основном для просмотра YouTube и фильмов через приложение медиасервера PLEX (сам сервер plex установлен на моем домашнем компе). Жили не тужили. В 2018 году мне достался прекрасный мини комп Asus EeeBox PC EB1501, который был подключен как ТВ приставка и поселился под телевизором.

Комп жил и продолжает жить на кухне под телевизором. Но вот незадача... Место он на столе занимает, вместе с ним его занимают клава и мышь. Да и сидя за столом и залипая на сериальчики, хочется управлять просмотром с пульта. В комплекте с компом идёт пуль, но он работает только в определенных приложениях... Да и не хочется держать на кухне два пульта, имея на стене телек со Smart TV.

Летом компания Sony подкинула очередную свинью. Было разорвано соглашение с поставщиком приложений сервисом VEWD TV Store. Разом с телевизора пропали все приложения, кроме нескольких, используемых без данного сервиса. С негодованием обладателей телевизоров на данной прошивке можно ознакомиться на тематических форумах и пабликах.

Продолжая смотреть с телека Ютуб (который остался) я стал думать, что делать. Покупать приставку? А зачем я покупал телек со SmartTV?! Использовать комп - не удобно...

Решение в итоге нашлось! На это решение меня натолкнуло приложение Fork Player, а точнее то, как народ им пользуется без магазина приложений. Если в кратце, то просто прописывается определенный DNS сервер в настройках телевизора, после чего, телевизор при запуске приложения IVI перенаправляется на сервер Fork Player. Отсюда мне стало понятно две вещи:

1) Приложения для данной линейки телевизоров это просто HTML5 сайты

2) Можно отловить запрос на какое нибудь из этих сайтов и перенаправить на локальный сервер.

Сам по себе Fork Player мне не очень нравится, да и PLEXa не хватает. Да и хочется иметь более одного дополнительного приложения. Значит надо ваять своё приложение, которое будет выполнять роль меню. Ну что же... займемся делом...

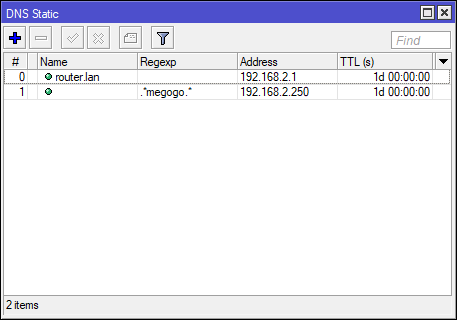

Сначала нужно разобраться с перенаправлением приложения. В качестве жертвенного приложения я выбрал MEGOGO. Перенаправлять же будем при помощи настроек DNS сервера на домашнем роутере. У меня это Mikrotik rb951, на его примере и буду показывае. Но можно использовать любой другой роутер, который позволяет прописать статические DNS записи. А можно и поднять DNS сервер на домашнем компе и прописать его в настройках ТВ.

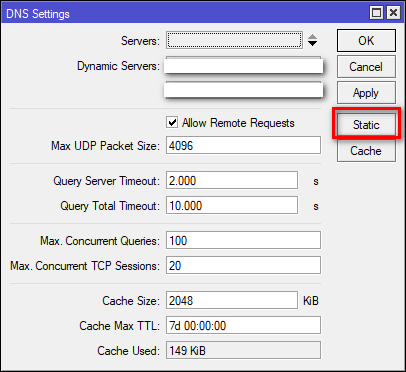

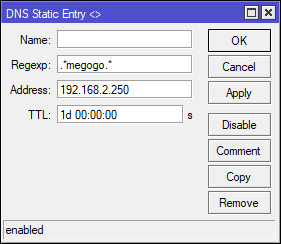

Подключаемся через WInBox и проходим по пути IP -> DNS. В открывшемся окне жмём кнопку Static. Откроется список записей. Жмем плюсик для создания новой записи и прописываем как на скриншоте ниже. Естественно, ip адрес пишем для того компа, на котором будет располагаться приложение.

Данным действием мы перенаправили все запросы на сервера megogo на комп в локальной сети. В моём случае это всё тот же многострадальный Asus EeeBox.

Следующим шагом нам нужно развернуть вебсервер на компе. Я не стал заморачиваться и поднял самый обычный апач. Проверяем... И да - при попытке запустить приложение Megogo, нас перенаправляет на стартовую страницу Апача.

Отлично. Теперь нужно писать само приложение, по сути - веб траницу. Но как же быть с пультом? Обычные веб сайты не рассчитаны под навигацию при помощи стрелок. Порывшись в кладезе всех мировых знаний, именуемом Гугл, обнаружил Java Script библиотеку для разработки кроссплатформенных приложений для SmartTV. Называется сиё чудо Smartbox.

О том, что оно умеет и для чего нужно, можно почитать в статейке на Хабре: https://habr.com/ru/post/211236/

А скачать можно с гитхаба: https://github.com/immosmart/smartbox

Процесс работы с HTML, JS, и CSS приводить в подробностях не буду. Просто взял, идущее в комплекте демо приложение и подкрутил его по своему вкусу и требованиям.

Отмечу только важный момент. При работе на ТВ стандартные теги ссылок "<a href="..."> не срабатывают. Нужно вешать событие onclick. Например так: onclick="return location.href = 'http://plex.tv/web/tv/opera'

И кстати о ссылках. В коде достаточно задать просто ссылку на нужное приложение, чтобы запустить его. Вот те, которые использовал я:

1) PLEX - http://plex.tv/web/tv/opera

2) Fork Player - http://obovse.ru/ForkPlayer2.5/index.html

3) OTT player - http://widget.ottplayer.es/test/index.html

В итоге, покопался часок с версткой и скриптами и получил готовое приложение. На волне хайпа, связанного с тизером ремейка моей любимой игры Готика (да да да, товарищи Готоманы, вы правильно поняли, откуда мой никнейм), я решил стилизовать его именно под Готику 1.

Получилось вполне симпатично, как по мне!

Замечу, что не обязательно так заморачиваться с приложением. В принципе, достаточно сделать пустую страничку с редиректом на нужное приложение, но тогда, оно будет только одно, а в виде приложения можно сделать сколько угодно.

Ну что? Проверим на телевизоре?

Работает!

Что могу заметить... Надо допиливать, так как, сделано на коленке на скорую руку и есть простор для творчества. А так - вполне работоспособно и функционально.

Если кому нужно, прилагаю архивчик со своим приложением. Спецов веб разработки прошу не плакать кровавыми слезами. Писалось исключительно теста ради и на скорую руку.

Всем добра и нормальных телевизоров!

Помогите найти мультфильм1

смутно помню сюжет, жила в подвале мышь (или крыса) которая любила своего хозяина квартиры, он ей (кажется) мышеловки ставил, а она это расценивала как знаки внимания... мультфильм кажется был кукольным и зарубежного производства, помню еще что идет повествование от автора на заднем плане.....

пс не "дом из сыра" и не "рататуй"