Автор: Евгений Ляхович.

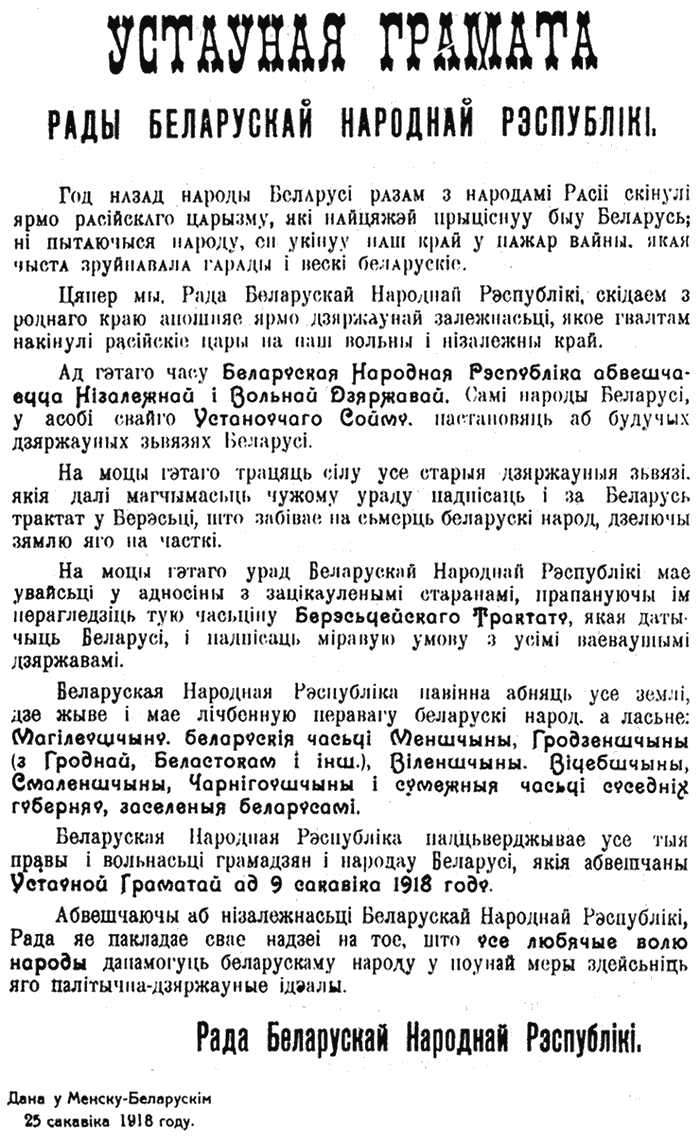

К началу 20-го века количество «белых пятен» на картах Земли уменьшалось столь же стремительно, как и количество здоровых китайцев в провинции Ухань весной сего года. Однако одним большим, во всех смыслах, белым пятном оставалась никем не покорённая Антарктика. Достаточно известен её первый покоритель - Руаль Амундсен, но вот о его русском товарище, Александре Кучине, к сожалению, мало кто знает. Давайте исправим эту досадную оплошность.

Детство, отрочество, юность

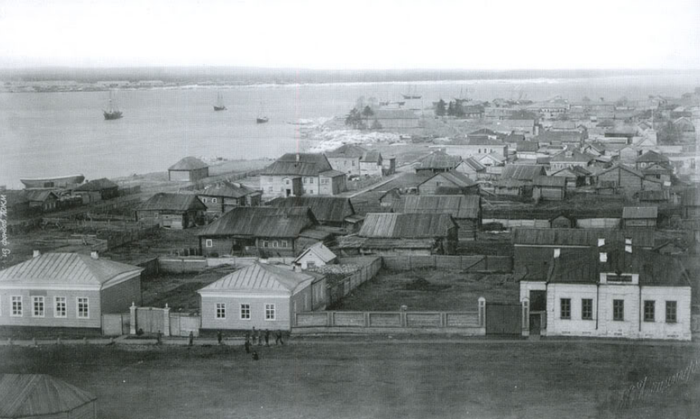

Родился наш сегодняшний герой в 1888 году в большом старообрядском селе на берегу Белого моря. Отец – моряк, с ранних лет прививал сыну любовь к морю. После окончания школы, Александра отправили оканчивать Онежское трехклассное училище. Там наш герой впервые познакомился с норвежским языком, что сослужит ему службу в будущем «Онега – та же Норвега, только говоря другая», – говорили в то время на старообрядский манер. Неудивительно, что в тот же год как Александр оканчивает школу, отец везет сына в норвежский город Тромсё для обучения языку. О какой судьбе мечтал отец для Александра? Наверное, о том, что сын продолжит дело отца, будет капитаном дальнего плавания, судовладельцем, будет жить вместе с семьёй в большом доме, который он построил в Онеге. Для этого нужно знать языки, прежде всего норвежский.

Но Александр Кучин мечтал о другом! Он мечтал о море, путешествиях, исследованиях. Мечтал быть первопроходцем. Первым шагом на этом нелегком пути стало окончание Архангельского торгово-мореходного училища – передового учебного заведения того времени. Александр поступает туда сразу по возвращению из Норвегии на льготных условиях, как сын достаточно известного в округе Капитана. Вот только училище было закрыто на неопределенный срок с 1 января 1906 года из-за революционных беспорядков, всех учеников уволили (т.е. отчислили) и отправили по домам.

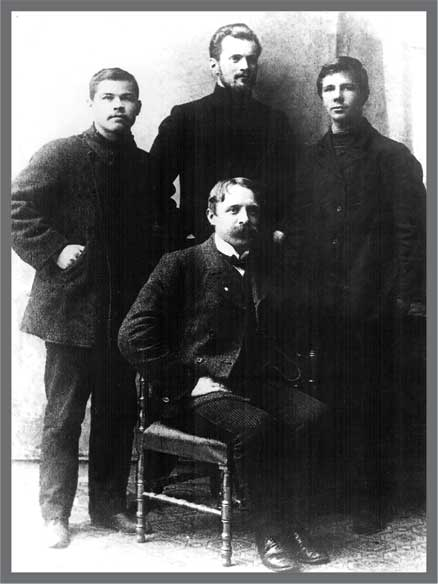

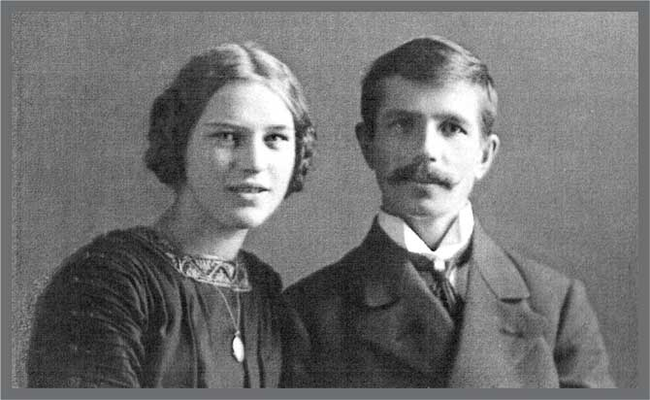

Семья Кучиных. Онега. 1908 г.

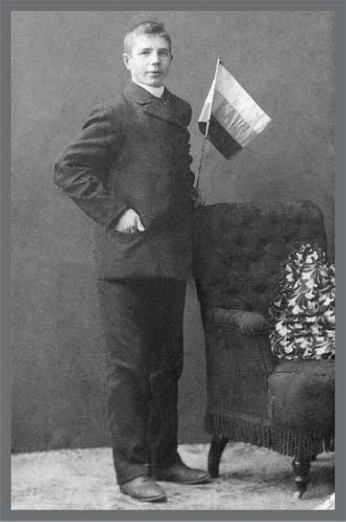

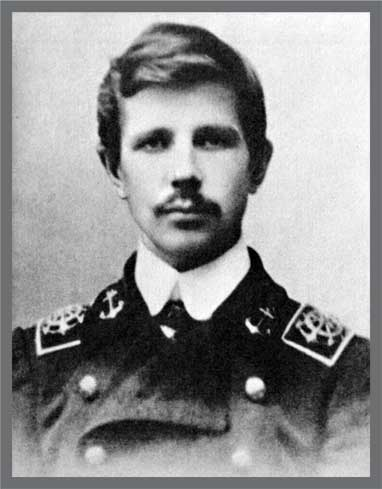

Александр Кучин. Тромсё. 1904 г.

Тогда Кучин, вчерашний студент, решает ехать в Вардё, «покупать рыбу» как он пишет друзьям. Вот только попадает он в большевистское издательство «Помор», которое специализируется на выпуске революционной литературы, нелегально ввозимой в Россию. Да-да не удивляйтесь, оказывается у нашего мальчика были какие надо связи в Архангельском комитете РСДРП, ведь попасть на такую «работу» с улицы просто не возможно. Правда стоит сказать, что активная работа на большевиков продолжалась недолго и уже в сентябре того же года Александр вернулся в Архангельск чтобы продолжить учёбу во вновь открывшем свои двери училище. Конечно, руководство училища не могло не знать о революционной деятельности Александра, царская полиция обо всем знала и своевременно докладывала. Был созван специальный комитет, который должен был решить судьбу студента. В результате большинством голосов (8 против 6) было постановлено: Кучина из Училища не увольнять. Но и ненаказанным он не остался, комитет постановил: лишить Кучина стипендии (60 руб. в год) и не освобождать его от платы за учение.

Лишение стипендии было тяжёлым ударом. Он даже пишет прошение в педагогический комитет, в котором указывает, что «я живу только на 10 руб. в месяц и в настоящий момент я должен был занять эти 10 руб., т. к. стипендия не давалась. Отец же писал мне, что помочь совершенно не может». Оставшись один на один с враждебным окружением, абсолютно без средств к существованию, подавленным морально, в марте Александр вновь бросает учебу и уходит на норвежском судне на зверобойный промысел.

Вардё мало изменился даже спустя сто лет

Сотрудники издательства «Помор». Вардё, 1906 г. Александр справа.

Знамя «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», найденное под крыльцом дома Кучиных в г. Онеге. 1905 г.

Неизвестно на каком именно судне ходил он в море, какую должность занимал и чем собственно занимался во время промысла. Однако должно было случиться нечто невероятное, чтобы на следующий год его наняли не в качестве рядового матроса, а капитаном! Известно, что промысел не место для благотворительности. От его успешности или не успешности зависит жизнь промысловиков и их семей. Быть капитаном на таком корабле ой как не просто. И всё же факт остаётся фактом, Александр Кучин был капитаном на зверобойном судне Гамундсена в навигацию 1908 года.

Опыт плавания во льдах полярных морей, несомненно, пригодился ему и в экспедиции в Антарктику, и в его «главной» экспедиции 1912 года. Опыт зверобойного промысла на норвежском судне – это колоссальный опыт! Как говорится, всем советую.

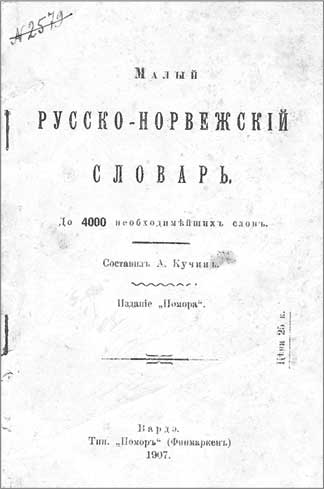

Итак, преисполнившись мужества и опыта, накопив достаточно денег, помирившись с отцом и русскими властями (Александр бросил революционную деятельность), а так же издав «Малый русско-норвежский словарь» тиражом 2000 экземпляров наш герой возвращается в Архангельск, продолжать обучение. По всей видимости, бог действительно любит троицу, ибо с третей попытки Кучин таки заканчивает училище.

Впрочем, если благодаря моему рассказу Александр предстает перед вами этаким ницшеанским сверхчеловеком с невероятными способностями к труду и обучению, то смею вас заверить, что такое суждение не совсем соответствует действительности. Вот, например, отрывок его письма к друзьям из Норвегии: «Начинаю лениться делать уроки (впрочем, я всегда ленился). Ранней весной у нас последний экзамен, я считаюсь кандидатом на золотую медаль, но определённо не получу её». Может Кучин и был подлинным героем своей эпохи, однако сам Александр себя таковым вообще никогда не считал, ему не были чужды обычные человеческие эмоции и слабости, он отличался скромностью и впоследствии мы это не раз ещё увидим.

Благодаря упорному труду, золотую медаль Александр всё же получил. Единственный из курса, чье имя будет выбито золотом на мраморной доске. Вообще весна 1909 года для Александра была особенно прекрасна. Ему двадцать лет, рядом любимая девушка, друзья и белые ночи, которые в Архангельске необыкновенно хороши. Через два года он прославится на весь мир, а ещё через год… впрочем, об этом позже, должна же быть интрига, верно?

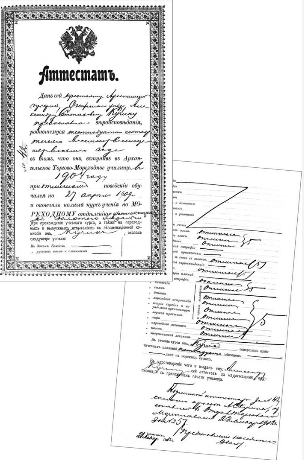

Выпуск Архангельского торгово-мореходного училища 1909 г. Александр вновь справа

Александр Кучин. Архангельск. 1909 г.

Малый русско-норвежский словарь. Составил А. Кучин. Вардё, изд. «Помор». 1907 г.

Аттестат А. Кучина об окончании Архангельского торгово-мореходного училища. 1909 г.

Неожиданная экспедиция

Сразу после училища Александр хотел было пойти в университет, мир большой науки, но было требование: Выучить два языка за полтора года – латынь и французский и это кроме тех двух, которые нужно было зубрить по программе училища, немецкий и так ему давался с трудом. Даже для столь способного ученика это невозможно. Мечты об университете пришлось забыть, с подругой Надей, которая уехала на обучение в Англию, пришлось расстаться. Но страсть к науке и исследованиям не проходит просто так, по щелчку пальцев. Любовь к науке это как брак – и в горе и в радости вместе навсегда, а потому наш дорогой Александр Кучин отправляется изучать, совсем молодую ещё тогда науку, океанографию вместе с доктором Бьерн Хелланд-Хансеном - основателем этой науки.

Тут нам важно то, что доктор Бьерн лично знал Нансена (настоящего покорителя северных морей тех лет) и соответственно познакомил его с «этим русским», те быстро сдружились и уже в свою очередь Нансен рекомендовал Амундсену (который уже без пяти минут покоритель южного полюса) взять с собой в экспедицию к Северному полюсу русского океанолога Кучина, так как тот, несмотря на малый опыт, был именно ученым-океанографом.

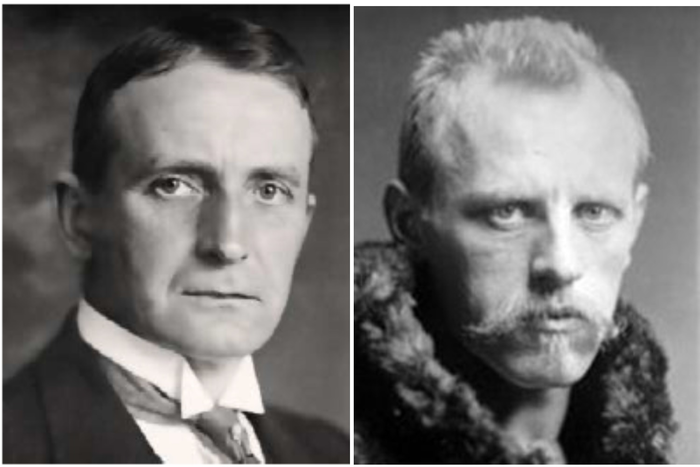

Бьерн Хелланд-Хансен и Фритьоф Нансен

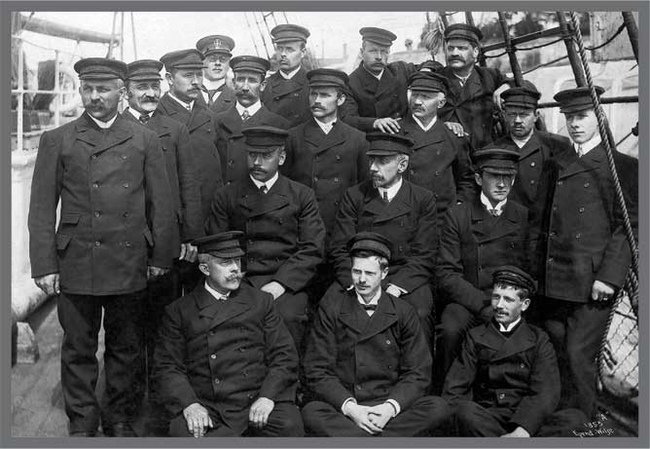

Экипаж «Фрама». В центре –Руаль Амундсен, сидит внизу крайний справа – А. Кучин.

Когда началась подготовка к экспедиции, Северный полюс ещё не был открыт, но в 1909 году две американские экспедиции Фредерика Кука и Роберта Пири почти одновременно заявили о том, что именно они первые достигли Северного полюса. В обществе разразился огромный скандал, а Амундсен получил здоровенную оплеуху от судьбы. Поскольку он был человеком гордым и не согласился бы даже на второе место, не говоря уже о третьем, планы приходилось менять буквально на ходу. Была разработана секретная программа похода к Южному полюсу. Об истинным целях экспедиции знали буквально несколько человек, среди которых был брат Амундсена – Леон, он выступал фин. директором экспедиции и доктор Хелланд-Хансен, который откорректировал программу океанографических исследований в соответствии с новыми задачами. Была ещё одна проблема. Об экспедиции на Южный полюс заявили англичанин Роберт Скотт и Японцы, потому Амундсен должен был спешить.

Однако, несмотря на спешку, пришлось остановиться на Фаншеле – ремонтировали винт. На следующий день после остановки, 9 сентября команде сообщили новость – истинная цель экспедиции это Южный полюс. Вот как описывает это событие в своем дневнике Александр:

«Пятница, 9 сентября. Утром привезли к судну лошадь, где и убили на мясо собакам. Около обеда все без исключения занялись писанием писем. В 6 ч. вечера начали готовиться к подъёму якоря. Когда всё было готово, начальник экспедиции позвал всех участников на палубу. Кроме членов экспедиции г. Leon Amundsen. Начальник экспедиции, этот всегда удивительно спокойный человек, теперь заметно волновался: „Господа, я позвал вас сюда, чтобы сообщить вам весьма важную новость, – сказал он, – с тех пор как с тех пор как американцы побывали на Северном полюсе, поездка к Северному полюсу утеряла несколько свой интерес. Теперь мы идём к Южному полюсу. Другая экспедиция, именно английская экспедиция «Terra Nova» под начальством кап. Скотта, имеет ту же цель и уже находится в пути. Именно это заставляло нас держать наши планы в секрете. Чтобы быть уверенным в вас, я позволю себе сделать опрос, кто желает идти к Южному полюсу“. Все отвечали „да“. Мне он сказал, что мне придётся остаться на судне, т. к. летом, т. е. в ноябре-декабре 1911 года, будут сделаны „Fram´ом“ океанографические исследования южной части Атлантич. океана. Это известие поразило всех. Никто не подозревал. Знали лишь сам Amundsen, Leon, Nilsen и Prestrut. На меня произвело неприятное впечатление. Первою мыслью была мысль о родителях, что ждут дома. Все планы на будущее снова рухнули. Но уныние скоро прошло. Наступило какое-то опьянение. Новые мысли, новые планы, так же далёкие от старых, как Южный полюс от Северного»

14 января «Фрам» вошёл в Китовую бухту Антарктиды. Началась работа по строительству базы для зимовщиков, которую назвали Фрамхеймом, а Александр Кучин стал первым русским полярником, что побывал на Южном полюсе. Кстати на большой земле не забыли про наших путешественников. Так, например, им написал письмо тот самый Нансен – друг Саши и «хозяин» корабля. Вот, что он пишет:

«Было бы великолепно, если бы норвежцы и тут сумели продемонстрировать своё превосходство перед другими. К тому же Ваша экспедиция докажет всему свету, что поход «Фрама» носит не только спортивный характер, как это пытаются утверждать некоторые, а представляет собой серьёзное научное предприятие, к которому следует относиться с должным уважением»

Впоследствии профессор Нансен останется весьма доволен результатами океанографических изысканий, проведённых в Южной части Атлантического океана. Правда, ирония судьбы в том, что главным исследователем на бору «Фрама» был отнюдь не норвежец, а талантливый русский океанолог по имени Александр Кучин.

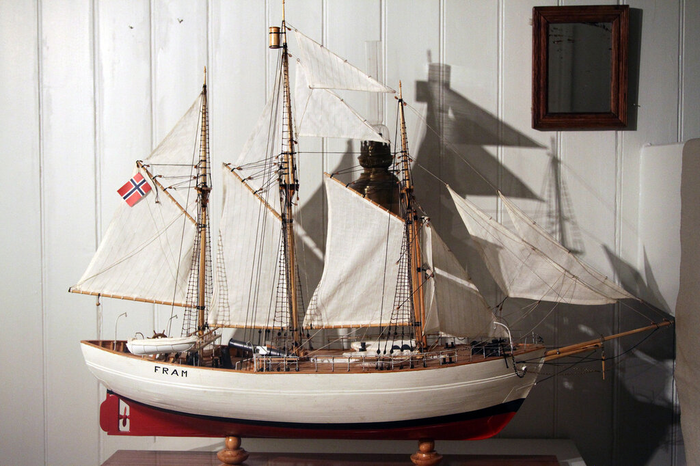

Тоже «Фрам»

Кучин не останется вместе с Амундсеном покорять Антарктику, его задача заключалась в другом. Вместе с частью команды, он останется на борту «Фрама» для проведения летних океанографических исследований. Я не буду грузить вас числами и цифрами, а просто скажу, что его вклад в изучение океана и Южного полюса трудно недооценить. По возвращении «Фрама» в Буэнос-Айрес, узнав, что больной машинист Нёдтведт собирается ехать домой, Кучин, считая свою работу как океанографа выполненной, просит расторгнуть контракт. В письме к другу от 22 августа он пишет:

«Я покидаю дорогой «Фрам» на шведском корабле «Кронпринцесса Виктория», еду в Христианию. И еду не один. Старый машинист Нёдтведт едет тоже. Он болен. Но если спросите меня, почему я, здоровый и бодрый, покидаю «Фрам» и разрываю контракт с «дядюшкой Руалем», как мы называем капитана Амундсена. Ответить на этот вопрос нелегко. Я сам затрудняюсь дать ответ. Это чисто психологическое. Временами недовольство тем или другим (а такого на борту достаточно), стремление к иной, более ответственной работе, тяга к культурной жизни и письма, которые приходят от родителей, ожидающих меня (мама больна), – всё это терзает меня. Я часто думал об Амундсене. Будь он на борту, я бы не покинул «Фрам». Но здесь приходится общаться с другими людьми. У меня недостаточно сильная воля, и я начал замечать, что меня обманывают, что я иду не той дорогой, какой хотел бы. Когда я услышал, что Нёдтведт увольняется, я решил пойти к Нильсену. Он почти обрадовался, когда я сказал, что хочу оставить «Фрам». Поскольку океанографические работы закончены, мои обязательства выполнены… Мы получили много материала, который надо анализировать, и я надеюсь получить его. Таким образом, я могу быть более полезен Амундсену, чем если бы я был на борту»

Как видно из этих строк Кучин и Амундсен были как минимум в хороших отношениях, Александр хоть и недолюбливает часть экипажа, всё же старается быть полезным для своего командира, несмотря даже на то, что тот его сильно обманул, заставив покинуть отчий дом на гораздо больший срок, чем планировалось заранее.

Триумфальное возвращение

Александр вернулся в Норвегию в начале ноября. К экспедиции Амундсена в обществе был большой интерес. Кучин был первым, кто вернулся и был атакован журналистами. Он говорил только хорошее об экспедиции и её участниках, о её преимуществах по сравнению с другими экспедициями – английской и японской, о своих океанографических исследованиях. Состоялась встреча в Норвежском географическом обществе, где его представили королю Хокону VI. Молодой и обаятельный король много расспрашивал Александра о путешествии, получал обстоятельные ответы и составил весьма благоприятное впечатление о молодом исследователе.

Журналистов поражала скромность, даже застенчивость человека, которого воспринимали как героя. Интервью газете «Арбейдет» заканчивалось так:

«Мы поблагодарили молодого любезного русского за его терпение. В эти дни его, наверное, замучили вопросами, на которые он должен был терпеливо отвечать. И, наверное, его можно понять, если он пытался ускользнуть от встречи с журналистами из Бергена. Но от своей судьбы ведь нелегко ускользнуть…»

Про судьбу это уж точно, довольно скоро нашему герою предстоит столкнуться с ней лицом к лицу. В апреле пришла телеграмма от В. А. Русанова с приглашением принять участие в экспедиции в качестве исследователя. Владимир Александрович Русанов к 1912 году был уже известным полярным исследователем, ему поступило предложение от Министерства внутренних дел возглавить экспедицию на Шпицберген для поиска месторождений каменного угля. Побывавший не в одной экспедиции, Русанов большое внимание уделял составу участников. Он писал:

«В качестве помощника могу предложить только одно, в данном случае, по моему мнению, самое подходящее лицо – Александра Степановича Кучина, единственного русского, приглашённого Амундсеном в его последнюю славную экспедицию к Южному полюсу»

Вот только в отличие от Амундсена у Русанова было всего четыре месяца на подготовку, а не четыре года. Ошибки при таком раскладе просто неизбежны. А если речь идет об экспедиции среди полярных ледников, то любая ошибка может стать фатальной. Например, на борт взяли женщину-врача, однако Александр сомневается в её проф. пригодности потому как она является невесткой Русанова. Все мы знаем, что кумовство до добра не доводит.

Трагедия русского севера

9 июля 1912 года в 9 часов вечера судно Русанова покинуло Александровск. Погода не благоприятствовала. Туман заставлял передвигаться с осторожностью. Непрерывно гудела сирена, чтобы предотвратить столкновение с другими судами. Проход преграждали многочисленные льды, и Кучину приходилось большую часть времени проводить в «вороньем гнезде» – специальной бочке для наблюдений, укреплённой на грот-мачте. Всё же, несмотря на все трудности в процессе плавания, главная задача всего предприятия была выполнена, по итогу изыскательных работ были обнаружены угольные месторождения в четырёх местах Шпицбергена, настала пора возвращаться домой.

Русанов планировал пройти Северным морским путём, обойдя Новую Землю с севера. Известно, что он обсуждал эту идею с отцом Кучина и тот был категорически против, пытаясь убедить Русанова, что судно, незаслуженно названное «Геркулес», непригодно для такого плавания.

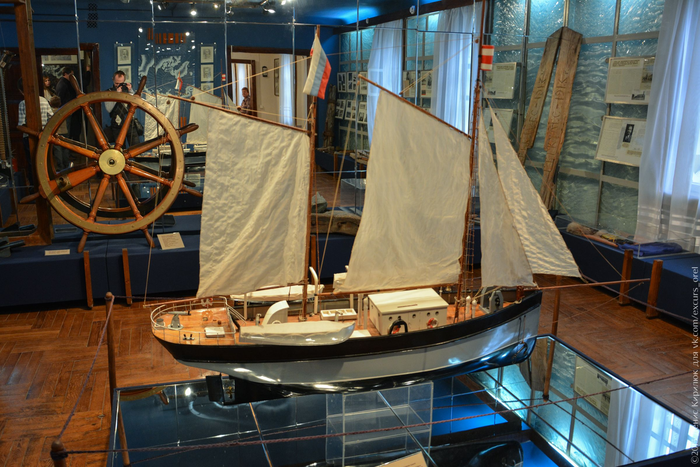

Моторно-парусное судно «Геркулес». 1912 г.

Он же в Онежском музее

Те, кто в теме, знают, что 1912 год стал трагическим годом русского исследования Арктики. Три совершенно разные экспедиции под руководством Седова, Брусилова и Русанова в тот трагический год сгинули во льдах Арктики. В 1913 году ни от одной из экспедиций не поступило известий, и Русское Географическое общество забило тревогу. 18 января Совет министров дал поручение морскому министерству организовать поиски экспедиций. Помощь в подготовке поисковых экспедиций оказали так же Нансен и Амундсен, он передал продовольствие русской поисковой экспедиции.

Поисковая экспедиция 1914 года результатов не дала, а весной 1915 года в газете «Архангельск» активно обсуждался вопрос, где искать пропавшие экспедиции. В том, что люди могут быть живы, сомнений не было. На Севере хорошо помнили историю с четырьмя мезенскими поморами, волей случая оказавшимися с малыми припасами на Шпицбергене и прожившими там аж шесть лет. Однако, несмотря на все усилия, следов экспедиции найдено не было. Они были обнаружены случайно и значительно позднее. Только в 70-е годы были найдены обломки судна, близкого по размеру «Геркулесу», а в 2000 году были найдены останки Александра Кучина.

Вот так резко и трагично оборвалась жизнь одного из самых перспективных русских исследователей океана и полярных вод. Да он прожил интересную, богатую на приключения жизнь, поучаствовал в одной из главных полярных экспедиций века, вот только умер он всё равно очень и очень рано, ему было всего 25 лет. А дома его ждала всё это время любовь всей его жизни – Аслауг, молодая норвежка, дочь его старого друга. Они повенчались практически сразу же, как только Александр вернулся с Южного полюса – 11 декабря, вот только пожениться им не было суждено. Александр Кучин, мужчина который всю жизнь держал свое слово, не сумел сдержать своего последнего обещания, он не сумел вернуться домой.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_193948

Автор: Евгений Ляхович.

Наш Архив публикаций за май 2020

А вот тут вы можете покормить Кота, за что мы будем вам благодарны)