Античность

Армия Карфагена

Армия Карфагена

Карфагенская республика была достаточно богата, чтобы содержать первоклассную армию. Однако война быстро истощала ее доходы: торговые пути, приносившие богатство, могли быть перерезаны, а воевали карфагеняне в основном руками наемников, и это требовало огромных расходов — особенно, если война затягивалась или велась неудачно.

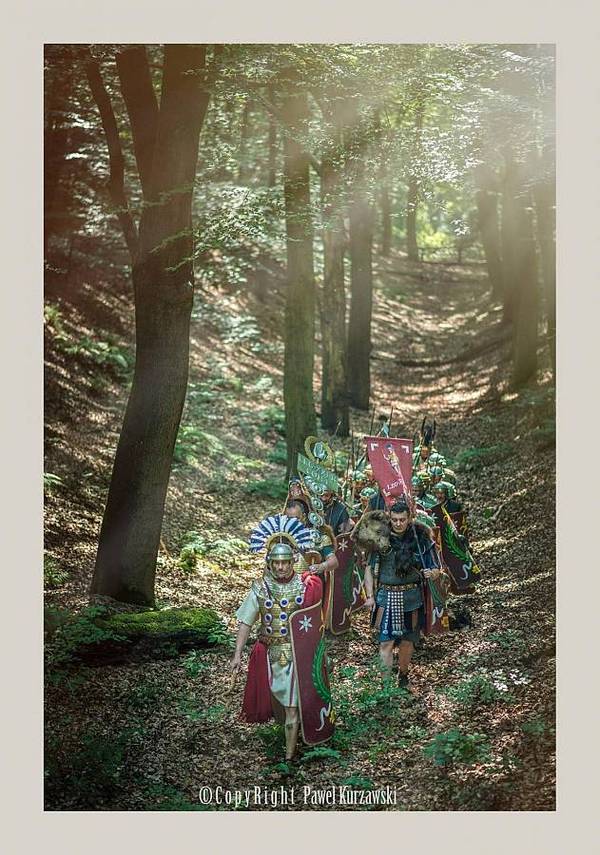

Командующего армией избирал совет старейшин. Полководец был наделен самыми широкими полномочиями, однако во время войны подчинялся «совету ста четырех». После победы в войне карфагеняне устраивали в честь отличившегося военачальника праздник, напоминавший римский триумф. Во время праздника солдаты, проходя по городу, вели пленных врагов.

Наемное войско появилось в Карфагене уже в VI веке до нашей эры. Традиция наемничества была широко распространена на Древнем Востоке. Так, греческие солдаты успели повоевать в армиях почти всех держав этого региона: в Персии, Египте, Вавилоне. Их нанимали к себе на службу даже финикийцы и евреи.

В принципе, каждая народность, входившая в состав Карфагенской державы, формировала особый род войск. Например, из ливийцев составлялась пехота; из нумидийцев — легкая конница, вооруженная дротиками и мечами; из жителей Балеарских островов набирались отряды пращников.

Гюстав Флобер на страницах романа «Саламбо» так описывал разноплеменное карфагенское войско: «Тут были люди разных наций — лигуры, лузитанцы, балеа-ры, негры и беглецы из Рима. Слышался то тяжелый дорийский говор, то кельтские слова, грохотавшие, как боевые колесницы, ионийские окончания сталкивались с согласными пустыни, резкими, точно крики шакала. Грека можно было отличить по тонкому стану, египтянина — по высоким сутулым плечам, кантабра — по толстым икрам».

Особенность карфагенской армии заключалась в том, что сами карфагеняне редко воевали в ее рядах. Лишь когда отечество оказывалось в опасности, в армию набирали всех граждан, способных сражаться. Вообще жители Карфагена не несли воинской повинности, в то время как жители полисов античной Европы обязаны были с оружием в руках защищать свой город или свою страну.

Карфагенская знать служила в отборном пешем отряде — «священной дружине». Здесь проходили подготовку будущие военачальники карфагенского войска. Члены «священной дружины» были вооружены железными доспехами, медными шлемами, длинными копьят ми и большими щитами, обтянутыми слоновьей кожей.

Армия Карфагена была знаменита своими боевыми слонами. Их численность доходила до трех сотен. Слонов использовали для прорыва вражеских рядов, а также истребления противника.

В мореплавании карфагеняне использовали вековой опыт финикийцев, но внесли немало новшеств в судостроение. Они первыми стали строить пентеры — большие пятипалубные корабли. По оценке российского историка А. П. Шершова, длина пентеры составляла 31 метр, ширина по ватерлинии — 5,5 метра, водоизмещение — 116 тонн. Экипаж пентеры состоял обычно из 150 гребцов, 75 воинов («морских пехотинцев»), 25 матросов. Весел было тридцать; они располагались в один ряд. Пентеры легко настигали корабли римлян и греков и расправлялись с ними.

Однако среди военных кораблей поначалу преобладали трехпалубные суда — триеры, напоминавшие греческие. Флагманские корабли карфагенян назывались гептерами; у них было семь палуб.

В III веке до нашей эры Карфаген располагал самым могущественным флотом во всем Западном Средиземноморье. Обычная численность флота составляла около 120— 130 кораблей. В мирное время он охранял от пиратов гавани и приморские города, а также защищал торговые суда карфагенян. Когда республике грозила опасность, она могла выставить флот численностью до 200 кораблей.

Чтобы поддержать флот в готовности, власти Карфагена, очевидно, каждый год призывали на переподготовку несколько тысяч человек, ведь надо было вновь и вновь разучивать сложные маневры, которые могли пригодиться в бою.

Размер флота ограничивался количеством человек, которые могли служить на флоте, и поскольку предполагается, что экипажи комплектовались в основном из граждан Карфагена, этот показатель в разные века зависел от численности населения Карфагена.

Мало что изменилось и после того, как во флот стали зачислять наемников и рабов. Для Карфагена, как и для других античных городов-государств, незыблемым оставалось правило: нельзя было одновременно мобилизовать сухопутную армию и флот. Даже поразительно, что у Карфагена при таком большом флоте еще оставалось кому служить в армии. Так что, наличие у Карфагена наемного войска не должно удивлять. Лишь когда боевые действия на море прекращались, Карфаген мог мобилизовать войско численностью в десятки тысяч человек. В Первую Пуническую войну боевые действия на море велись особенно широко, поэтому вся тяжесть сухопутной войны легла на плечи наемников, а также ливийских рекрутов. В это же время на карфагенских кораблях, вероятно, служили лучники и пращники, набранные из наемников.

Во время Первой Пунической войны у карфагенян появилось новое оружие. Полибий, описывая бой близ порта Лилибей, сообщал, что карфагенский адмирал Карталон напал на врага и сжег часть судов. Возможно, карфагеняне применили какую-то особую зажигательную смесь наподобие «греческого огня», чтобы уничтожить римские корабли. Как отмечает российский историк С. Ю. Горьков, сведения о применении «греческого огня» восходят еще к античной эпохе.

Восстание наемников в Карфагене

Восстание наемников в Карфагене

После заключения мира Гамилькар очистил Эрикс и перевел своих наемников в Лилибей. Там он сложил с себя полномочия главнокомандующего: мир с Римом означал крушение планов военной партии и новое усиление аграриев во главе с Ганноном.

Переправой наемников в Карфаген занялся комендант Лилибея Гескон. Предвидя беспорядки и боясь скопления в Африке большого количества вооруженных людей, он нарочно отправлял их по частям, желая дать возможность карфагенскому правительству по мере прибытия наемников расплачиваться с ними и отпускать на родину. Однако этот разумный план разбился о тупость и алчность правящей партии. Карфагенские олигархи вообразили, что если наемники соберутся все вместе, то удастся уговорить их отказаться не только от подарков, обещанных им Гамилькаром, но и от части следуемого им жалованья. Поэтому наемников задерживали в Карфагене, и скоро их собралось там большое количество. В городе начались грабежи и беспорядки.

Правительство поняло свою ошибку и решило отправить наемников в крепость Сикку, лежавшую в юго-западной части страны. Обещанием скорой уплаты жалованья и мелкими подачками удалось обмануть солдат и вывести их из Карфагена. В Сикке наемники продолжали вести разгульный образ жизни, с нетерпением ожидая обещанной расплаты. В их воображении причитающиеся им суммы выросли до фантастических размеров. Легко представить себе их разочарование, когда в Сикку явился Ганнон и, ссылаясь на тяжелое положение государственной казны, стал уговаривать солдат отказаться от некоторой части жалованья. Начались шумные сходки. Беспорядок увеличивался еще от того, что наемники принадлежали к разным племенам (среди них были ливийцы, иберы, кампанцы, лигуры, галлы) и не понимали друг друга. Разъяренная масса двинулась к Карфагену и заняла Тунет. Наемниками, количество которых превосходило 20 тыс., руководили ливиец Матос, кампанец Спендий, бывший раб, и галл Автарит.

Однако до открытого разрыва дело пока не доходило. Наемники стояли в Тунете и торговались с карфагенянами. К ним послали Гескона, которому они доверяли больше, чем другим официальным лицам. Он приступил к раздаче жалованья, но теперь уже было трудно удовлетворить возросшие требования наемников. Их возбуждение росло, Гескон и сопровождавшие его лица подверглись оскорблениям и были арестованы. Началось открытое восстание.

Восставшие разослали вестников по всей стране, призывая население присоединяться к ним. Этот призыв упал на благодатную почву. Господство Карфагена в Ливии и раньше было тяжелым, а во время войны сделалось совершенно невыносимым. Сельское население должно было платить государству половину урожая; подати горожан были увеличены вдвое; недоимщиков без всякого снисхождения отправляли в тюрьмы. Поэтому призыв к восстанию всюду встречал горячий отклик: население доставляло вспомогательные отряды и продовольствие; женщины снимали с себя драгоценности и отдавали их на жалованье наемникам. В руках Матоса и Спендия оказались такие крупные суммы, что они не только смогли уплатить недоданное Карфагеном жалованье, но и собрать большой фонд на ведение войны. Только два города, Утика и Гиппон, лежавшие на севере, не присоединились к восстанию, поэтому восставшие осадили их, одновременно отрезав с суши и Карфаген.

Во главе правительственных войск, состоявших из городского ополчения, части наемников, конницы и сотни слонов, сначала был поставлен Ганнон. Однако при попытке освободить Утику он по собственной небрежности потерпел крупное поражение. Тогда в неустойчивом карфагенском правительстве снова взяла верх партия сторонников Гамилькара: опальный герой Сицилии опять был назначен главнокомандующим.

Ему быстро удалось добиться крупных успехов: осада Утики была снята, Карфаген освобожден. С одним из нумидийских вождей Гамилькар вступил в дружеские отношения и получил от него отряд конницы в 2 тыс. человек. Со всеми своими силами он напал на Спендия и Автарита (Матос в это время стоял под Гиппоном) и разбил их. В руки карфагенян попало около 4 тыс. пленных. Гамилькар, дипломатические способности которого не уступали его военным талантам, обошелся с пленными чрезвычайно мягко: желающих он принял к себе на службу, а остальных отпустил, предупредив, что если они еще раз попадутся с оружием в руках, то будут беспощадно наказаны.

Эта политика испугала вождей восставших, опасавшихся, что она внесет раскол в их ряды. Собрав сходку, они выступили с горячими речами, призывая не доверять карфагенянам. Возбужденное собрание бросилось на Гескона и других карфагенских пленных: после пыток все они были убиты. Таким образом, всякие пути для соглашения оказались отрезанными.

Борьба продолжалась, принимая с обеих сторон все более жестокий характер: пленных либо не брали совсем, либо подвергали мучительной казни. Партия Ганнона еще раз подняла голову и добилась того, чтобы верховное командование было поручено совместно обоим полководцам. Но из этого политического компромисса не вышло ничего хорошего: командиры ссорились друг с другом и поэтому бездействовали, а восстание тем временем расширялось. Утика и Гиппон перешли на сторону восставших, Карфаген снова был отрезан, и в доставке продовольствия все чаще стали наступать перебои.

Таким образом, система двойного командования не оправдала себя, и Ганнон был отозван из армии. Гамилькар, получив свободу действий, повел планомерную борьбу, опираясь на укрепления Карфагена и пользуясь своим превосходством в коннице и слонах. Он систематически опустошал территорию в тылу у восставших, довел их до голода и таким путем заставил снять осаду Карфагена. Когда же война приняла полевой характер, военные таланты Гамилькара выступили во всем блеске, в особенности по сравнению со стратегической неопытностью его противников. Крупную армию наемников и ливийцев в 50 тыс. человек под начальством Спендия и Автарита он загнал в неудобную для них местность, окружил рвом и валом и голодом довел до людоедства.

Тогда вожди обратились к Гамилькару с предложением мира. Он притворно выразил согласие, а когда к нему явилось посольство из 10 человек наиболее выдающихся руководителей восстания, в том числе Спендий и Автарит, приказал их схватить. Мятежников, лишенных руководства, Гамилькар окружил слонами и другим войском и истребил более 40 тыс. человек.

Затем он пошел на Тунет, где находился Матос с другой частью восставших. Перед стенами города на глазах у осажденных карфагеняне распяли на крестах Спендия, Автарита и других вождей. Однако Матос, воспользовавшись беспечностью второго карфагенского полководца, сделал неожиданную вылазку. Множество карфагенян было убито, лагерь их захвачен и сам полководец попал в плен. После пыток его распяли на том же кресте, на котором погиб Спендий. 30 знатнейших карфагенян были убиты над его трупом.

Это поражение заставило отступить от Тунета и Гамилькара с его армией. Нужны были чрезвычайные меры, чтобы спасти положение. Всех карфагенских граждан, способных носить оружие, зачислили в войска. Перед лицом грозной опасности враждующие партии помирились. Отныне Ганнон и Гамилькар стали действовать в полном согласии друг с другом. Это создало решительный перелом в ходе войны. Военные действия охватили теперь всю карфагенскую территорию и шли с постоянным успехом на стороне карфагенян.

Наконец, в решительном сражении, для которого воюющие стороны собрали все свои наличные силы, наемники и ливийцы были разбиты. Сам Матос попал в плен. После этого карфагенянам покорилась вся Ливия, кроме Утики и Гиппона, которые некоторое время еще продолжали безнадежное сопротивление. Наконец сдались и они на милость победителей.

Карфагеняне отпраздновали подавление восстания триумфальным шествием, во время которого Матос и его товарищи были подвергнуты самым утонченным пыткам и после этого казнены. Восстание наемников и ливийцев длилось почти 3 года и 4 месяца (241—238 гг.). По словам Полибия, это была «война самая жестокая и исполненная беззаконий из всех известных нам в истории войн»

Источник: https://history.wikireading.ru

Забавная мифология: Героическая Гераклиада. Ч. 11

Геракл наводит шороху в подземке: портит памятники, гоняет местных и орёт "Тагииил" укрощает пёсиков.

А теперь мы все дружно скажем: "Ки-рил-ли-ца!"

Браконьерство одиннадцатое. Не все псы попадают в рай

В одиннадцатый раз желание Эврисфея послать Геракла куда подальше натолкнулось на естественно-географические причины: дальше слать уже было некуда. Царь-страдалец даже возопил: «Да когда ж эта геройская скотина сойдет в Аид?!» - и смолк, пораженный внезапной идеей.

К сожалению, простое «умри ты нафиг» за подвиг никак не засчитывалось, а потому нужно было выбрать ценный приз (достаточно ценный, чтобы разозлить Аида, который под хорошее настроение мог просто посидеть с племянником за чашей винца). Несколько дней Эврисфей перебирал варианты.

1. Отправить Геракла за Персефоной. С одной стороны – ценный для Аида объект, со второй – объект довольно симпатичный. В минусах было то, что Геракл мог ненавязчиво сдать своего заказчика, а тогда придется объясняться и с Аидом, и с Деметрой (причем, объясняться придется, уже махая ветками и поскрипывая стволом, ибо нрав Персефоны тоже был крут).

2. Отправить Геракла за Танатом. Этот вариант отпал, стоило Эврисфею припомнить бодрый отчет героя: «А потом я завернул к другу Адмету на ночлег. Попутно отпинал по ребрам этого, подземного…» Область применения Таната в хозяйстве была непонятной, а характер – вряд ли лучше, чем у Персефоны.

3. Отправить Геракла за каким-нибудь чучелом из свиты Аида, желательно непарнокопытным, потому что всё мычащее вызывает у героя истерический ржач.

- Идёшь за Цербером, - был высочайший вердикт Микенского царя. – Три головы, хвост-дракон, в общем, со всех сторон бешеный…

Геракл покивал, тоже выдал вердикт: «О, всё включено!» - и пошел себе в Аид.

Проводником и парнем, «который каждую собаку там знает, да, и Цербера тоже» выступал Гермес. В подземном мире к мужской компании добавилась еще и Афина, она же контролирующий фактор для двух придурков, она же голос Зевса, она же «дочь моя, ты там присмотри, чтобы мальчик особо подземных не помял».

Надо сказать, даже с двумя гидами Геракл не бросил сурового туристического духа: громко разговаривал, нервировал местных и портил достопримечательности.

Первый эпизод случился на самом входе, у скульптурной композиции «Два дебила – это сила». В роли двух дебилов выступали герои Тесей и Пейрифой, сидящие на троне. Они-то как раз сходили в подземный мир за Персефоной и нарвались на гостеприимного Аида и его «ну, задержитесь подольше, я давно таких не видел! И вообще, из вас выйдет отличная статуя». За время, проведенное на троне, Тесей и Пейрифой приобрели осанку современного офисного работника (двенадцать часов на жестком стуле без обеда). То, чем герои думали, когда шли отбирать у подземного Владыки жену, болело отчаянно.

- Геракл! – воззвал Тесей с насеста. – Как герой героя прошу… генофонд ведь промораживается!

Пораженный сочувствием к генофонду друга, Геракл простер длань… и античная интерпретация сказки «Репка» заиграла всеми гранями. Репкой был скорбно стонущий Тесей, зловредной корневой системой – трон, а Геракл выступал в роли бабки-дедки-внучки-Жучки-кошки-мышки, потому что Гермес и Афина стояли в сторонке, фиксируя зрелище глазами на память.

Громкий треск возвестил, что «тянули-тянули – и вытянули!». Трон остался в проигравших, сохранив себе на память эстетически важный кусок из хитона Тесея. Ободренный Геракл повернулся к Пейрифою с явным намерением испортить скульптуру совсем, но такого кощунства над искусством не вынесло уже мироздание.

Афина, оглядывая затрясшиеся скалы, грозно возвестила: «Это воля богов! Его дебильность слишком неподъемная даже для тебя. И вообще, хватит уже над интерьерами издеваться» - и Пейрифой остался изображать прототип роденовского «Мыслителя», а Геракл отправился распугивать местное население.

Причем, какое-то время шел и искренне недоумевал: почему это вокруг куча знакомых лиц и почему это тени разлетаются с воплями: «О, нет, опять этот!», «И после смерти мне не обрести покоооой!», «А-а! Он и сюда за нами пришёл!». Непонятка разъяснилась, когда Гермес намекнул:

- Ну, а кто сюда, спрашивается, кучу народу отправил?

Из неиспугавшихся (или неотправленных Гераклом в Аид) рядом нарисовалась тень героя Мелеагра, и тут же принялась взывать: «Геракл, женись, жениииись… Тьфу, да что за мысли, на сестре моей Деянире женись!»

- Нормально гуляем, - молвил обалдевший герой. – Уже и тут окрутить хотят.

Но жениться на Деянире все-таки поклялся.

А душу отвел, кинувшись на тень Медузы Горгоны с мечом и воплем: «О, в самый раз по мне!» К дворцу Владыки Геракл, собственно, продвигался бегом, махая мечом и гоняя верещащую тень. Следом за Гераклом бежала Афина и летел Гермес и весело подавали реплики типа: «Да ладно, она и так мертвая», «Да ладно, теперь она еще и нервная», «Да ладно, тут еще есть, кого гонять».

Много ужасов испортил Геракл по пути ко дворцу подземного дядюшки, но в конце концов таки предстал перед глазами Великого и Ужасного (нет, не Гудвина), жены его и нервно выглядывающего из-за трона Таната.

Персефона смотрела с восторгом, оно и понятно, шоу культуристов – нечастое зрелище в подземном мире. Аид поглядывал с умилением, потому что: «Основной же поставщик! Так держать, племяш!» Танат поглядывал с явственным тиком и выражением «врагу не дамся», пока Геракл не озвучил, что прибыл за Цербером.

- Какие разговоры? – отмахнулся Аид. – Забирай, только не забывай кормить и гладить. Племянник, гладить НЕ дубинкой. И не мечом. И не стрелами. И вообще, оставь-ка лучше оружие и иди, укрощай моего мопсика голыми руками, а то знаем мы твои методы обращения с редкими животными.

Геракл с удовольствием оставил оружие, промаршировал к воротам и познакомился с Цербером методом Немейского льва. То есть, долгий сеанс удушения, плюс легкий флёр долгого путешествия без дезодорантов, плюс дезориентирующая болтовня в духе «всегда себе хотел такого песика», плюс (на этот раз) непрожигаемая и непрокусываемая шкура…

Очень скоро Геракл надел на полузадушенного Цербера ошейники, отсалютовал дяде на прощание и двинулся обратно через подземный мир в духе дядьки, гуляющего во дворе с любимым пекинесом.

Реакцию теней на зрелище аэды дальновидно опускают.

На поверхности Цербер вел себя, как полагается нервному щеночку, попавшему в незнакомую среду: он скулил, плевался ядовитой пеной и вообще, посильно доказывал, что верхний мир – полное фе. Геракл, в норме сочувствуя песику, все же дотащил того до дворца в Микенах и показал Эврисфею.

Мягко говоря, расстроенного и не особо красивого Цербера. Тоже нерадостному и непрекрасному Эврисфею (встреча из серии «Чужой против Хищника»).

Какое-то время Эврисфей и Цербер скулили и тошнили вместе, а герой бросал фразы, типа: «Ой, что это с собачкой? Наверное, вы ему не нравитесь».

В конце концов, Эврисфей наконец смог просигналить руками из угла, что Цербера можно выпускать… не здесь выпускать! И вообще, подальше его, подальше…

Очень скоро от Микен к ближайшему входу в подземный мир двинулось что-то сверхскоростное, трехголовое и плюющееся ядом.

А Эврисфей, который огреб годовую порцию адреналина, поклялся себе в следующий раз Геракла посылать за чем-нибудь безобидным.

Например, за яблочками.

_____________________________

Античный форум

Зевс: Что это… это что… это что такое принёс мне Гермес?!

Аид: Это счёт.

Зевс: Но… первая позиция… «На восстановление здоровья Цербера»?!

Аид: Мой бедный пёсик сам не свой! Он не кушает мозговую косточку! Он метит в углах! Он воет по ночам! У его хвоста ненормальный выхлоп!

Зевс: Но вторая позиция… «На восстановление здоровья Таната»?!

Аид: Ну да, он же думал, что Геракл за ним. И да, мой бедный вестник сам не свой! Он не…

Афина: Папа, лучше просто заплати, а то он еще и про порчу интерьеров озвучит.

ПУНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА часть II

ПУНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА часть II

Переходя теперь к рассмотрению пунического государственного устройства, заметим, что единодушный голос древности оставил нам более или менее одобрительные свидетельства о карфагенской конституции. Поливий сравнивает ее с лакедемонской и римской и говорит, что первоначально она была превосходна и лишь ко времени II Пунической войны обнаружился упадок, объясняемый естественным ходом жизни государственного организма. Неудача карфагенян обусловлена тем, что их государство отцветало, в то время как Рим переживал лучшую пору своей жизни; в последнем высшим авторитетом пользовался сенат, в Карфагене — уже чернь. Эратосфен выделяет карфагенян и римлян в особую группу, как варваров, имеющих достойные удивления государственные формы. Аристотель, помещая обозрение карфагенского строя в свою Политику, как бы не различает его от греческих политий. Его изложение — наш главный источник, к сожалению, слишком недостаточный, так как он дает лишь самые общие сведения, в весьма незначительной степени восполняемые литературными и археологическими данными.

Аристотель помещает карфагенский строй в одну рубрику с лакедемонским и критским, указывая на устойчивость его, на отсутствие крупных междоусобий, на невозможность появления тираннов. Эфорату он уподобляет коллегию 104, которые, однако, выбираются из лиц благородного происхождения, царям и герусии — карфагенских «царей» и «геронтов», причем первые принадлежат не к определенному, а к выдающемуся роду. Цари и геронты, в случае разногласия, выносят дело на решение народа, который может обсуждать его по существу, и слово предоставляется каждому. Важная коллегия из пяти — «пентархия» — избирает совет 104. Магистраты не получают жалования, избираются не по жребию, не только по происхождению, но и по имущественному цензу (особенно цари и полководцы), причем имеют место и покупка, и взятка. Наконец, дозволяется совместительство. Итак, Карфагенское государство представляется аристократической республикой с олигархическим и плутократическим оттенком. Возможность народных волнений предотвращается тем, что народу дают возможность разбогатеть, высылая периодически известную часть его в подвластные города.

Таким образом, карфагенская конституция привлекается Аристотелем на ряду с другими для сравнительного обозрения; изложение имеет в виду читателя, знакомого с ней более близко, может быть, по другому труду автора, специально ей посвященному, до нас не дошедшему. Кроме того, греческий философ говорит о современном ему Карфагене IV века; несомненно, что устройство этого государства имело свою историю, и мы из неоднократных упоминаний у авторов действительно знаем о переменах в его строе. Поэтому вопрос о карфагенской конституции принадлежит к темным, и до сих пор еще нельзя считать вполне выясненными даже основные его пункты. Напр., вопрос о царской власти. Некоторые ученые (напр., Белох) настаивают, что до конца IV в. в Карфагене цари были пожизненны; они даже реконструируют две династии их — Магона I и Аннона Великого, а начало избрания двух годичных царей-суффетов ставят в связь с попыткой (в 308 г.) Бомилькара произвести государственный переворот и ввести тираннию. Другие, особенно Винклер, отрицают, на основании обще-семитических представлений, самую возможность существования когда-либо царской власти у карфагенян, которые не нашли в Африке богов и не могли получить от них царя, почему все время считали себя зависимыми от богов азиатской Финикии. Это остроумнее объяснение нам представляется искусственным: ведь надо доказать, что тиряне и сидоняне нашли готовые культы, а не пришли к ним путем развития древне-семитической религии. Конечно, нас умиляет трогательная pietas Карфагена к Тиру. Великая держава как будто во все время своего существования признает сыновнюю связь и зависимость от города, который сам, хотя и доблестно, но не всегда счастливо отстаивал свою собственную самостоятельность. Карфаген не находил, невидимому, неосновательными притязания владык Тира, будь они персы или Александр, на верховенство и в пуническом мире, поскольку, конечно, эти притязания были теоретическими. Но едва ли все это влияло на государственный строй Карфагена; дело шло, вероятно, не дальше заимствования из Тира терминов: шофет — судья в широком смысле (и в Тире одно время правили «судьи», как и в Израиле), раб — сб. «вельможа», «геронт» — для членов сената и т. п. Во всяком случае, для римлян III в. карфагенские «цари» или suffetes являются аналогичными консулам или преторам (Liv. 30, 7, 5, Just. 31, 2, 6, Fest., s. v. и др.). Возможно, что греки и отчасти римляне называли их царями по аналогии с финикийскими, а также потому, что в Карфагене широко практиковалось переизбрание, благодаря чему нередко годичность была фиктивной, а монополии славных фамилий (напр., Магонидов для V в., Баркидов для III в.) сообщали даже некоторую видимость наследственности.

Как и в городах азиатской Финикии, в Карфагене высшим правительственным учреждением был совет старейшин (рабов), который греки называют герусией, синклитом, βουλη, синедрием, а римляне — сенатом. Возможно, что первоначально он состоял из 100 пожизненных членов, а затем (в IV—III в.) — из 300, среди которых сначала 10, а потом 30, вероятно, выбиравшихся ежегодно, ближайшим образом заправляли делами. Вероятно, эта коллегия имеется в виду в Марсельской и др. надписях, в которых после имен и генеалогий двух суффетов сказано: «и их товарищей». В некрополе «у св. Моники» Деляттр нашел кладбище рабов с надгробными надписями и оссуариями; на одном оссуарии изображен «раб» Баалсиллек, лежащим на подушках под головами. Другая сенатская коллегия — ста четырех, ordo iudicum римских писателей, сравнивается Аристотелем с эфоратом, а новыми учеными с советом десяти в Венеции. Подобно эфорату, эта коллегия возникла уже путем развития конституции, в половине V в., в противовес всесильной магоновой «familia imperatorum», сделавшейся gravis liberae civitati (Just. XIX, 2). Как контролирующий орган, она, подобно эфорату, получала все большее и большее значение, и уже ко времени Аристотеля дошла до положения μεγιστη αρχη в государстве. К концу III в., по Ливию (со слов Поливия), члены этой коллегии были уже несменяемы; «в их руках находились имущество, честь, жизнь всех граждан». Едва ли кто превзошел этих судей в жестокости по отношению к суффетам, и особенно полководцам. Выборы их были совершенно изъяты из компетенции народа и переданы особым «пентархиям». Чем объясняется многочисленность и число 104 — сказать трудно; первая, может быть, являлась гарантией неподкупности и безопасности от влияний отдельных лиц и родов, а также обусловливала равновесие партий и открывала простор избирательной борьбе. Конец полновластию коллегии этих «эфоров» положил, как известно, великий Аннибал, подобно своему старшему современнику Клеомену III. Путем обращения к народу, охотно оказывавшему ему поддержку для сокрушения оплота олигархии, он в свое суффетство (195) провел закон, «чтобы судьи избирались на один год и никто не был судьей два года под ряд». Среди многочисленных пунических посвятительных надписей более тридцати дошло до нас от имени различных «суффетов», вероятно не «царей», а членов коллегии 104 «судей». Обращают на себя внимание генеалогии посвятителей — иногда пред нами до 4 поколений лиц, носивших титул «шофет» — должность была близка к тому, чтобы сделаться наследственной. — Об упоминаемых у Аристотеля пентархиях, как важных коллегиях с правом кооптации, бывших носителями олигархических начал, мы ничего не знаем. Предположение, высказанное еще Геереном, что это были комиссии герусии для специальных поручений, род приказов или министерств, не может быть ни доказано, ни опровергнуто. — О роли народа (δημος, plebs, «народ Карфагена» в пунических надписях) мы также осведомлены недостаточно. Повидимому, первоначально она была довольно умеренной. В законодательстве она была обязательна только в случае несогласия обоих суффетов с большинством сената; судебных функций народ не имел совсем, что касается внешней политики, то известны случаи, когда решение исходило от народа, и случаи, когда дело ограничивалось одним сенатом. В выборах магистратов, назначении полководцев народ имел участие, но в какой форме, неизвестно. Во всяком случае, усиление влияния народа и даже черни, усиление системы подкупов и другие явления вырождения государства особенно стали заметны после первой Пунической, войны. Это объясняется и борьбой партий, опиравшихся на чернь, и гибелью в войне с Римом многих представителей знати. Кроме граждан, в Карфагене всегда было достаточное количество пришельцев из собственной Финикии (напр., найдены гробы жителей Акки, Арада), с островов, греков, особенно сицилийских, для многих из которых Карфаген был тем же, чем Сузы для их восточных единоплеменников. Число жителей в Карфагене древние определяли в 700 тыс. даже пред последней его войной, в настоящее время Карштедт, на основании измерения площади города, полагает, что оно не могло превышать 130 тыс. и все население республики принимает в 4 133 000, в числе которых могло быть только 365 тыс. пунийцев.

Финикийские города запада и собственные карфагенские колонии были на положении союзников, имели с Карфагеном connubium и commercium, пользовались самоуправлением, были большею частью укреплены. Привилегированное положение занимала древняя Утика, сохранившая его даже несмотря на отпадение во время наемнической войны, как это видно из договора Аннибала с Филиппом, где перечисляются «владычествующие Карфагеняне» и подвластные им, пользующиеся общими с ними законами, жители Утики, все города и племена, подвластные карфагенянам, и союзники.

Повинности городов заключались в ежегодной высокой дани и поставлении сухопутных войск. Флот им держать было запрещено, равно как и вести с кем-либо торговлю, кроме Карфагена. Вообще, характер пунической симмахии определяется мрачными красками, как гнет, но в этом отношении он разделяет участь и афинского, и спартанского союзов. Диодор говорит, что за союзниками следовали в порядке подчинения древнейшие обитатели Африки, ливийцы, ненавидевшие карфагенян за тяжесть управления. Первоначально финикийские города даже платили им нечто вроде арендной платы за землю, пока Магон великий не покорил их и не обратил в крепостное состояние, а Ливию — в первую пуническую провинцию. За Ливией вскоре последовала Сардиния, а затем Сицилия, составившая особую η των Καρχηδονιων επιχρατεια. Испанская провинция организована была только Амилькаром Баркой. Везде карфагеняне ревниво оберегали свою торговую монополию, отовсюду требовали войск, везде заботились исключительно об обогащении и выгоде, а не о благосостоянии населения. Их военный губернатор Сицилии у греков назывался παραλος, ливийский — βοηταρχης. Внутри государство было мало сплочено — разбойничьи племена могли делать набеги и хозяйничать вблизи столицы.

Несмотря на то, что подавляющее большинство археологических находок на почве Карфагена так или иначе связано с культом богов или мертвых, наши сведения о пунической религии все еще недостаточны. Договор Аннибала с Филиппом приводит в свидетели «божество Карфагенян (δαιμων Καρχηδονιων), Иракла и Иолая; затем Арея, Тритона и Посидона, богов соратствующих, богов солнца, луны, земли, рек, вод, всех богов, властвующих в Карфагене». «Божество Карфагенян», по единогласному признанию всех ученых — богиня Танит (вокализация условная), посвятительные надписи в честь которой на каменных стелах дошли до нас и доходят в тысячах. Ее эпитеты: раббат «великая», «Лик Ваала». Она соответствовала девственной, строгой форме Астарты, была сопоставлена с греческой Артемидой (имя Аб-Танит переведено «Артемидор»), в римское время названа Juno Caelestis, чему соответствует более редкий ее эпитет «Великая Мать». Она имела лунный характер; символом ее был полумесяц, аттрибутом — голубь, фетишем (?) — египетский иероглиф жизни, слегка антропоморфизированный. Храм ее находился между Бирсой и восточной гаванью на месте первого поселения. Когда, под влиянием египтян и греков, карфагеняне начали изображать своих богов в человеческом образе, Танит представлялась в виде крылатой женской фигуры с полумесяцем в руках, скрещенных на груди. Возможно, что ее имеют в виду терракотовые женские фигурки с покрывалом вокруг головы и ожерельями на груди, напоминающие малоазийскую Великую Мать. «Иракл» договора, конечно, тирский Мелькарт, Иолай — Эшмун, названный здесь именем аналогичного ливийского бога, обыкновенно у греков именуемый Асклепием и имевший храм в Бирсе. Арей — может быть, Решен; Тритон и Посидон — какие-либо пунические морские божества; известно, что Аннон во время своего путешествия воздвиг на мысе Солоенте жертвенник божеству, которое греческий переводчик назвал Посидоном. Вотивные надписи рядом с Танит постоянно упоминают еще «Владыку Ваал-Хамона». Это имя или толкуют как «Ваал местности Хаммон», сближая с Ваал-Хаммоном тирских надписей, или объясняют богословски из этимологии слова Хамон, как божество палящего солнца. Греки сопоставили его с Кроном; сами карфагеняне, благодаря созвучию, сопоставили его (вероятно, через культ Ливийского оаза) с египетским Амоном и стали изображать не только в виде фетишей — столбов «хамманим», а и в образе сидящего старца с рогами овна, что, в свою очередь, в римское время, превратило его в Saturnus Balcarnensis. Упоминается, еще бог Пигмалион. Какому божеству соответствуют находимые часто фигурки бородатого мужчины в конической тиаре, с топором египетского образца в руке, неизвестно, равно как и трудно дать объяснение сидящим женским фигуркам, иногда в высоких цилиндрических головных уборах, и стоящим женским фигурам с распростертыми руками. Последние, может быть, изображают ритуальных танцовшиц, (?). Как и в других финикийских городах, божества, с одной стороны, соединялись в системы (триады), с другой — распадались сами, соответственно местам культа, функциям и т. п. Так, Танит различалась от Астарты (в римское время Virgo Caelestis) и в свою очередь выделила особую форму Танит Ливанской, по имени горы вблизи Карфагена; кроме Ваал-Хамона чтился еще Ваал небесный, Ваал Цафон и т. п. Сам Ваал-Хамон, вероятно, мыслился как единое с Танит, составляя с нею вместе δαιμων Карфагена, почему и не упомянут в договоре.

От храмов не осталось ничего, и мы не имеем возможности судить, походили ли они на дворы Финикии и Кипра, или на художественные сооружения греков. Вероятно греческое влияние и здесь сказалось. Известно, что храмы служили в то же время хранилищами народной славы. Отчет о путешествии Ганнона был начертан в храме «Крона»; шкуры убитых горилл помещены в храме «Юноны» (по Плинию), где оставались до падения города; Аннибал в храме Юноны лакинской начертал надпись о своих подвигах, и т. п. В лагере во время похода, по Диодору, был жертвенник и близ него «священная скиния». Храмовой культ был конечно такой же, как в Финикии; об его ужасах достаточно сообщают классические писатели. Фетиши и здесь играли большую роль; кроме упомянутых, на стелах изображаются часто жезлы-кадуцеи, может быть, эмблемы Мелькарта или Эшмуна, который имел символом змея на шесте, и т. п. До нас дошло четыре надписи, представляющие части храмовых тарифов (одна попала в Марсель), узаконивающих плазы за требы, а также часть надписи — списка приношений на каждый день пятидневного праздника, затем посвятительная надпись, повествующая о построении храма Танит Ливанской, и уже новопунические надписи в Мактаре, представляющие документы о постройке храма общиной, имена членов которой (в том числе латинские) приводятся. Некрополь у св. Моники обнаружил саркофаги жрецов и жриц IV — III в. На крышках изображены в рельефе и во весь рост погребенные в облачении в ритуальной позе. Среди них есть верховные жрецы и верховные жрицы. И в этот мир проникло влияние греческого искусства; изображение жрицы (с сохранившейся раскраской) обнаруживает и египетские влияния, особенно в облачении в виде крыльев Исиды. — Народное благочестие выражалось, между прочим, в посвящении богам стел с надписями и изображениями. Последние, кроме символов или фигур божеств, давали воздетые кверху руки, а также инструменты и орудия специальности посвящающего, рисунки кораблей и т. п., как бы символически приносимых в дар божеству. Иногда (напр., в Хадрумете) стелы не имеют надписей, а только изображения символов божеств (три столба-фетиша — символ триады, наос египетского стиля с двумя финикийскими колонками, верхние части которых изображают Танит в стиле египетской Хатор, и т. п.). И в римское время пуническим божествам ставили стелы с изображениями; эмблема Танит все более и более антропоморфизуется.

Культ усопших нам стал известен благодаря неутомимым раскопкам французских археологов в опоясывавших город некрополях. Самый древний из них возле Бирсы — Duimes восходит к VII — VI в., далее следует Dermech, далее Bordj Djedid и у «св. Моники», бывшие в употреблении от IV в. до пунических войн; наконец к III и II векам относятся могилы на холме театра и Одеона. Первоначально хоронили в гробах из кедрового дерева или в соединенных больших глиняных сосудах; иногда просто обкладывали тело черепками сосудов; с V в. начали хоронить в гробах из туфа; с IV в. входит в широкое употребление обычай сожигать тела, а также хоронить в дорогих саркофагах из известняка и мрамора с портретными рельефными изображениями погребенных, стоящими в связи с египетскими и финикийскими антропоидными саркофагами, но выдающими влияние греческого искусства, может быть, даже и руку Греческих мастеров. Вообще, содержимое гробниц дает возможность проследить внешние влияния на пуническую религию и искусство и составить некоторое представление о туземном мастерстве. Как и в Египте, могилы нам дают главный археологический, довольно богатый и разнообразный материал. До IV века безраздельно господствует Египет, заупокойный культ которого и здесь нашел подражание. Покойный окружен амулетами египетского происхождения или имитациями египетских предметов. Скарабеи в огромном количестве, подлинные египетские, навкратийские, местные подражания им, фигурки Беса, Птаха-Эмбриона, Исиды, Нофертума, амулеты в виде глаз, в виде статуэток, напоминающих египетские ушебти или канопы, встречаются вместе с туземный инвентарем, также обнаруживающим египетское влияние. Сюда относятся напр., маски, как бы заменяющие египетские портретные статуи; некоторые из них изготовлены в египетском стиле; особенно распространены и даже являются характерными для Карфагена бронзовые бритвы с ручками в виде лебединых голов и с вырезанными изображениями в египетском стиле; находимая в древних некрополях игрушечная мебель также указывает на египетское идейное и ремесленное влияние. Нередки тонкие свернутые и заключенные в футляры пластинки из золота, серебра или (позднее) свинца с огромным (иногда до 250) количеством изображений божеств и духов египетского стиля, напоминающих изображения на поздних магических египетоских памятниках. Эти чудовищные фигуры магически охраняли погребенного, сообразно чему иногда сопровождаются пуническими надписями, например: «защити и охрани имя-рек». В Duimes найден терракотовый семисвечник с египтизированной женской головкой посредине. Греческий импорт сначала проявляется в вазах; произведения киренской керамики встречаются уже в могилах некрополя Duimes; сицилийские терракоты и коринфские вазы — в Дермеше: с IV века начинается борьба греческого элемента с египетским, пока последний не оттесняется в область религии в тесном смысле. Египетские изображения на бритвах постепенно заменяются греческими, давая курьезные смешанные формы, светильники греческой работы заменяют примитивные туземные, сосуды греческой марки делаются даже туземными мастерами. Влияние греческого искусства заметно на туземных, вообще довольно грубых терракотах и курильницах, украшенных женскими головками, и на стелах, где появляются не только акротерии и пальметки, но и рельефные стоящие фигуры. Карштедт из рассмотрения результатов, полученных при раскопках некрополей, извлек данные, весьма ценные для историка. Он указывает, что некрополь Дермеш, особенно его более новая половина, дал особенно много вещей из благородных металлов; украшения из массивного золота здесь нередки и дают представление о богатстве современников этого некрополя, между тем как могилы у св. Моники, где была погребена знать, бедны золотом и серебром, а еще более новые кладбища, относящиеся к последнему веку республики, совершенно скудны. Это, в связи с общим характером предметов, возвращенных нам пунической почвой, дает повод для объяснения судьбы Карфагена и исхода его героической борьбы с Римом. Финикийский характер и перекрестные влияния были причиной отсутствия оригинальности; пунийцы отучились самостоятельно мыслить и развиваться; они цеплялись за старое и не могли обойтись без иностранцев и инородцев; даже в своей области — торговле они пользовались, как это позволяют заключить найденные весовые гири, такими неточными весами, которые едва ли были возможны в бойкий эллинистический период. И в военном и морском деле они не шли вперед и остались на ступени, высокой для V в., но далеко превзойденной в эпоху эллинизма. Археологические находки вызывают вопрос: чем торговал этот торговый город? Его произведения не могли конкурировать с более изящными и дешевыми греческими изделиями Сицилии и Массилии, и он мог только играть роль посредника, сбывая в менее культурные страны свои и греческие товары, монополизируя торговые пути и назначая произвольные цены. Вот почему главная энергия государства была направлена на преграждение доступа непосредственной иностранной торговле в сферу его влияния и на борьбу с опасными конкурентами, каковым, напр., была Массилия для Испании. Поэтому и потеря Сардинии, затем Испании и Нумидии с Мавританией, когда в них образовались крупные царства, были для Карфагена роковыми.

Остается сказать еще несколько слов о пунической письменности. Язык был финикийский, лишь в самой незначительной степени подвергшийся местным влияниям, как это видно из монолога и нескольких фраз в Poenulus Плавта, дающих нам образцы разговорной речи в латинской транскрипции. Конечно, он имел свою историю, и после падения Карфагена особенно быстро пошел по пути порчи, благодаря особенно выступлению провинции и пунизированных царств. Надписи, дошедшие от этого времени, называются ново-пуническими; они уже по внешнему виду выдают свое происхождение, и для понимания, в виду грамматических неправильностей и словарных особенностей, крайне затруднительны. Естественный ход развития, как ив других семитических, отчасти египетском, языках, привел к обозначению гласных близкими по природе слабыми согласными. На пуническом языке существовала, несомненно, значительная литература; римляне отдали уцелевшие пунические книги своим нумидийским союзникам, и еще Саллюстий ссылается на пунические книги Гиемпсала, говоря об истории и падении Африки. Несомненно, как в Тире и других городах, в Карфагене были городские летописи. До нас дошел в греческом переводе только отчет о путешествии Ганнона, я в заимствовании из третьих рук у Феста Авиена — кое-что в латинском пересказе из отчета Имилькона. Римляне распорядились перевести для себя трактат Магона о земледелии, до нас не дошедший, но частью известный по цитатам у римских агрономов, из которых Колумелла упоминает также пунийца Асдрубала. Переведенный до четырех раз, труд Магона несомненно оказал влияние на италийское сельское хозяйство. Дошедшие до нас в подлинном виде памятники пунической письменности относятся к области эпиграфики и крайне незначительны по объему и содержанию. Кроме бесчисленных и однообразных посвятительных или надгробных надписей, до нас дошло несколько более крупных и интересных текстов. Сюда относятся те выражения из сакральных кодексов, которые найдены в Марселе и Карфагене, а также связанные с культом мертвых заклинания, написанные на свинцовых свитках. Появление этих tabellae devotionum, которыми враг написавшего их отдается во власть богам ада и которые через особое отверстие, предназначенное для возлияния, направляются в могилы, также обязано греческому влиянию. До нас дошло только два таких текста на пуническом языке довольно позднего времени, и довольно много на греческом и латинском. Возможно также, что имя Пигмалиона, найденное в надписи-амулете на золотом медальоне («Астарте и Пигмалиону... Спасен тот, кого спас Пигмалион»), переписано с греческой транскрипции, хотя предмет найден в древнем некрополе Duimes. В эпоху после падения Карфагена появляются двуязычные и даже трехязычные ново -пуническо - греко - латинские надписи, подобно тому, как в более раннее время встречались пунико-ливийские надписи, напр., найденная еще в XVII в. на знаменитом мавзолее в Тугге, она дает имена соорудителей и указывает на влияние пунической культуры на туземное население. Высокий мавзолей (21 м вые.) выстроен не пунийцами, а туземцами, повидимому в III или даже в IV в. Он представляет стройное сооружение в три этажа, увенчанное пирамидой, и соединяет в себе греческие формы с восточными мотивами, давая редкий образец тех изменений, какие получило греческое искусство на западно-африканской почве. Найдены и другие произведения туземного ливийского мастерства — камни с грубыми изображениями вооруженных всадников и краткими надписями; при всей своей грубости, эти памятники свидетельствуют, что местные племена, под влиянием пунической культуры, вышли из первобытного состояния и даже выработали свое письмо.

Пунические надписи изданы в Corpus Inscriptionum Semiticarum I. См. еще Lidzbarski, Ephemeris и Altsemitische Texte (Giess., 1907). I. Landau, Beitrage zur Altertumskunde des Orients II—III. Результаты раскопок сообщаются в Comptes rendus de l'Academie jies Inscriptions et Belles - Lettres, а также в журнале Cosmos с многочисленными иллюстрациями. Издаются с описаниями в серии: Musees et collections archeologiques de l'Algerie et de la Tunisie (c 1890 г.); пунический материал особенно обилен в томах, посвященных Musee Lavigerie de Carthage (1900—1914), Musee d'Alaoui, Musee de Cherchel и т. п. Мавзолей в Тугге и другие ливийские памятники: Роinssоt, La restauration du Mausolee de Dougga. Basset, Sur les steles libyques. Comptes rendus Ac. Inscr., 1910. Общие труды: Mellzer, Geschichte der Karthager. I т., 1879; II, 1896; III, написанный U. Kahrstedt'oм, 1913. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord; дается перевод его и указывается вся литература. Русский перевод пунических памятников см. в моей ст.: Что уцелело от литературы финикиян? Вестник самообразования, 1902. Религия: Р. Вerger, заметки в Gazette ArcheOlogique 1897—80—84.-(Между прочим издание и объяснение головной серебряной повязки жреца с изображениями божеств и символов. Temple de Maktar, Memoires Acad. Inscr., 1899. Les ex-voto de Tanit, 1877. Les pierres sacres. Journ. As., 1877. Tanit. Репе-Baal. Ibid. Baudissin, Adonis und Esmun, 1911.

Эллинизм и римское время: Моммсен, Римская история, V. Тhieling, Der Hellenismusin Kleinafrica, 1911. Audollent, Carthage Remain, 1904. Тоutain, De Saturni Dei in Africa Romana cultu, 1894. Les Cites romaines de la Tunisie, 1896. В.И.Модестов, Африканские надписи и культ Сатурна. Журн. мин. нар. проев., 1893.

Битва при Тунете

Битва при Тунете

В битве при Тунете был зафиксирован первый случай, когда войсками Карфагена командовал иностранец. Согласно Полибию, Карфаген назначил спартанца Ксантиппа зимой 256 г. главнокомандующим пунийскими войсками, и он занялся переформированием армии и обучением ее новым приемам боя по эллинистическому образцу. Ядром вновь созданной армии стали войска, прибывшие из Сицилии во главе с Гамилькаром. Кроме того, были наняты новые нумидийские всадники и завербованы новые наемники. Численное преимущество пунийцев резко возросло.

Весной 255 г. до н. э. Ксантипп первым открыл военные действия против войск римского консула Регула Регула. Консул был уверен, что, обладая превосходством в пехоте, он сможет смело принять бой на равнине близ Тунета — так, как раньше и привыкли сражаться римляне, имея при этом несомненное преимущество. Однако Ксантипп также вывел пунийцев на открытое место. Регул не знал, что пунийцы уже научились сражаться по-новому, и потому смело принял сражение. Применив боевых слонов, Ксантипп нарушил боевой порядок в рядах войска римлян, и повел их преследование пунийской конницей. В конце сражения большая часть римского войска во главе с Регулом была взята в плен и доставлена в Карфаген.

Разгромив римское войско, Ксантипп отправился обратно в Спарту, но по дороге был убит

матросами.

источник: https://vk.com/history_of_hellenism