Те, кто прыгал, как и их изображения, все дальше уходили в небытие, становились принадлежностью малопочтенных интернет-сайтов, щекочущих нервы посетителей шокирующими кадрами. Нация вуайеристов причислила желание видеть самые неоднозначные картины самого тяжелого дня в ее истории к проявлениям вуайеризма — как будто люди, бросившиеся с высоты, не были самым ярким воплощением всего ужаса этого дня, а, напротив, имели к нему лишь опосредованное отношение. Эдакий незначительный эпизод, который лучше забыть. Но это был не просто эпизод.

Наиболее достоверные оценки числа тех, кто в тот день совершил прыжок в смерть, сделали The New York Times и USA Today. Они оказались очень разными: консервативная Times просто подсчитала число бросившихся из окон на пленках, которые удалось найти журналистам издания. Получилось пятьдесят человек. В USA Today, добавив к найденному в видеоматериалах свидетельства очевидцев, пришли к выводу, что из окон выбросились, по крайней мере, две сотни человек. Газета утверждает, что власти не стали спорить с их подсчетами. Невыносимыми кажутся обе цифры, но если правы журналисты USA Today, то окажется, что от 7 до 8 процентов погибших 11 сентября нашли свою смерть, выбросившись из здания. Если же мы возьмем только северную башню, где число прыгавших было выше, окажется, что так погибла каждая шестая жертва.

И все же, позвонив в офис главного судмедэксперта Нью-Йорка с вопросом о том, сколько людей прыгнули из окон в тот роковой день, вы получите лишь отповедь: «Мы не говорим о том, что они прыгнули. Никто никуда не прыгал. Их просто выбрасывало из здания — из-за разрушений и взрывной волны». А вбив в Google вопрос о том, «сколько людей выпрыгнули из окон 11 сентября», вы попадете на сайт-ловушку какого-то блогера, заманивающий всех, кто хочет знать правду. Там вас встречает лозунг: «Убирайтесь, здесь нет никаких прыгунов из окон!» И еще: «Вы мне отвратительны. Я пытался, но не смог найти причину, по которой человека может интересовать нечто вроде этого… В общем, если вы здесь по этой причине, вам ничего не светит. Убирайтесь».

Эрик Фишль не ушел и не отвел глаза. За год до 11 сентября он делал снимки модели, раз за разом падавшей на пол студии. Эти фотографии должны были стать основой для его новой скульптуры. Фишль потерял друга, оказавшегося в ловушке на 106-м этаже северной башни, и теперь, работая над изваянием, хотел выплеснуть всю силу своих чувств, сделав его памятником «экстремальному выбору» — тому, что стоял перед прыгнувшими. Девять месяцев он работал над бронзовой статуей выше человеческого роста, которую назвал «Падающей женщиной». Женщину, упавшую на пол, он превратил в фигуру, летящую сквозь вечность, сумев трансформировать страх тех, кто прыгал из окон, в нечто универсальное — создать образ, который, как считали многие, невозможно воплотить в материи. «Падающая женщина» стала искупительным символом 11 сентября — но была отвергнута обществом с неожиданной яростью. На следующий день после того, как статуя была выставлена в Рокфеллер-центре, обозреватель New York Post Андреа Пейзер разгромила ее в колонке «Позорная атака художника». Пейзер заявляла, что Фишль не имел права обрушивать на пребывающих в трауре ньюйоркцев квинтэссенцию их страданий. Таким образом она защищала право общества отводить взгляд. Ведь хотя статуя изображала модель, катящуюся по полу, она воскрешала в памяти картину реальной, а не символической жестокости.

«Я пытался рассказать о том, что все мы чувствуем, — говорит Фишль. — Но люди решили, что я пытаюсь сказать именно об их чувствах, как будто я пытался украсть что-то, принадлежащее только им. Они думали, что я говорю об их близких, которых они потеряли. «Это не мой отец, — говорили они. — Ты даже не знал моего отца. Как ты смеешь рассказывать мне о моих чувствах?» Фишль рассыпался в извинениях: «Мне стыдно, если я сделал кому-то еще больнее», — но это уже не имело значения.

Джерри Спейер, член попечительского совета Музея современного искусства, управляющий Рокфеллер-центром, через неделю убрал «Падающую женщину» из экспозиции. «Я умолял его не делать этого, — рассказывает Фишль. — Я думал, что, если мы сможем подождать, прозвучат другие мнения, и они, в конце концов, возобладают. Но он сказал: «Ты не понимаешь. Мне угрожают устроить тут взрыв». Люди, потерявшие близких из-за террористов, не станут никого взрывать, возразил я. Но он ответил: «Я не готов рисковать».

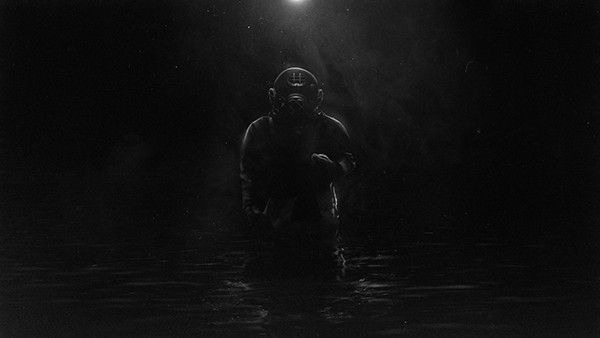

Фотографии лгут. Даже великие фотографии. Особенно великие. Снимок Ричарда Дрю запечатлел лишь мгновение полета Падающего человека. После щелчка затвора он продолжал падать. Схваченная фотографом картина — исследование вертикали обреченности, фантазия прямых линий, пронзаемых человеческим телом. Но в реальности этот человек летел отнюдь не с точностью стрелы и грацией олимпийца. Он падал, как все остальные, прыгавшие из окон и отчаянно цеплявшиеся за ускользающую жизнь. Он падал отчаянно, а не элегантно. На ставшем знаменитым снимке его тело находится в гармонии со зданиями. На остальных одиннадцати — это всего лишь тело. Он ничем не приукрашен, он испуган, иногда он летит горизонтально, и его человеческая сущность подчиняет себе и как будто стирает остальные детали картины.

При просмотре всей серии снимков правда выступает из фактов, проявляясь медленно, безжалостно, кадр за кадром. На двух фотографиях перед тем знаменитым снимком Падающий человек поворачивается к нам лицом. В следующих кадрах мы видим, как сила набегающего воздушного потока срывает с него белую куртку. Глядя на эти кадры, начинаешь понимать, что репортер Питер Чейни шел в верном направлении, пытаясь разгадать тайну Падающего человека. У него действительно смуглая кожа и небольшая бородка. Вероятно, он действительно работал в ресторане. Он худ и высок. Его лицо, удлиненное и узкое, похоже на лик Христа на средневековой гравюре, хотя, вероятно, это сходство усилили воздушные потоки и сила притяжения.

79 человек погибли утром 11 сентября, придя на работу в «Окна мира». Еще 21 человек погиб в кейтеринговой компании Forte Food, кормившей трейдеров из Cantor Fitzgerald. Многие из них были уроженцами Латинской Америки, индийцами, арабами и афроамериканцами с достаточно светлой кожей. У многих были темные волосы и короткая стрижка, многие носили усы и бородки. Для того, кто задастся целью установить личность Падающего человека, множество ярких деталей, хорошо заметных на оригинальном снимке, открывают массу возможностей, но и исключают не меньше. Но один факт, пожалуй, наиболее важен. Кем бы ни был Падающий человек, под белой курткой у него была оранжевая футболка. Этот факт, очевидный и неоспоримый, открыла перед нами ужасающая сила падения. Мы не знаем, почему его куртка распахнулась на спине — расстегнул ли воздушный поток пуговицы или просто разорвал ткань в клочья. Но оранжевую футболку мы видим ясно. Если бы его родные увидели этот снимок, они бы тоже заметили ее. Они бы вспомнили, была ли у него футболка такого цвета, надел ли он ее в тот день на работу. Разумеется, они бы вспомнили. Хоть кто-нибудь наверняка обратил внимание на то, что он надел, собираясь на работу в последнее утро своей жизни.

Но сейчас Падающий человек летит не только сквозь пустые небеса. Он проваливается в бездонные глубины забвения, все набирая скорость.

Нил Левин, исполнительный директор портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, утром 11 сентября завтракал в «Окнах мира» на 106-м этаже. Домой он не вернулся. Его жена Кристи Ферер не обсуждает подробности его гибели, свое горе она выплескивает в работе. В команде мэра Нью-Йорка Майка Блумберга она занимается связями с семьями погибших и пострадавших. Именно Ферер накануне первой годовщины теракта, связавшись с руководителями телеканалов, попросила их отказаться от трансляции самых тяжелых кадров, в том числе с выпрыгивающими из окон людьми. Кристи — близкая подруга Эрика Фишля. Ее муж тоже дружил с ним. Именно поэтому по просьбе художника она согласилась взглянуть на «Падающую женщину». По ее словам, скульптура стала для нее «ударом в самое сердце», но она решила, что Фишль был вправе создать ее и показать людям. Сегодня она полагает, что проблема была в несвоевременности: трагедия была слишком близка, чтобы выставлять подобную работу. Незадолго до гибели мужа они вместе ездили в Аушвиц. Там в выставочных залах они видели горы конфискованных очков и ботинок. «Сейчас они уже могут это показывать, — говорит Кристи. — Но это случилось давно. В то время они не смогли бы демонстрировать это людям».

На самом деле, могли. По крайней мере, на фотографиях. Кадры, сделанные в лагерях смерти, воспринимались как важнейшие свидетельства, вне зависимости от того, задевали ли они чьи-либо чувства. Их показывали людям, как и снимки только что убитого Роберта Кеннеди, сделанные Ричардом Дрю. Как и снимки Этель Кеннеди, умолявшей фотографов не снимать. Как и фотографию вьетнамской девочки, бегущей голышом от напалмового дождя. Как и снимок отца Микеля Джаджа. Как и многие другие снимки. Ведь объектив камеры не способен никого дискриминировать, как и сама история. Фотографии тех, кто прыгал из окон башен, отличаются от многих других, виденных нами раньше, лишь тем, что теперь нас — нас, американцев, — просят заняться дискриминацией от имени погибших. Их историческая особенность в том, что мы, патриоты Америки, сами согласились не смотреть на них. Десятки, а может, и сотни людей погибли, выбросившись из горящего здания, но мы каким-то образом решили, что их судьбы не стоят свидетельства, потому что в данном случае засвидетельствовать случившееся недостойно нас.

Кэтрин Эрнандес не видела снимка, принесенного журналистом на похороны ее отца. Как и ее мать Эвлогия. Его видела лишь Жаклин, в гневе изгнавшая журналиста, пока он не натворил новых бед. Но этот снимок все равно преследовал семью Эрнандес. Для Норберто семья была важнее всего на свете, его девизом было: «Вместе навсегда!» Но Эрнандесы больше не вместе. Фотография разрушила семейные связи. Те, кто твердо знал, что на снимке был не Норберто — его жена и дочери, — отдалились от тех, кто полагал, что на фотографии, возможно, он. При жизни Норберто вся большая семья жила по соседству друг с другом в Квинсе. Теперь Эвлогия с дочерьми переехали на Лонг-Айленд, потому что шестнадцатилетней Татьяне, удивительно похожей на отца, — то же широкое лицо, черные брови, пухлые темные губы, скупая улыбка, — в старом доме все мерещилась тень отца, а из углов ей, казалось, постоянно кто-то шептал, что Норберто погиб, выпрыгнув из окна.

Но он не мог выпрыгнуть из окна.

Во всем мире те, кто прочел репортаж Питера Чейни, верили, что Норберто прыгнул. Люди писали стихи о Норберто и его прыжке. Люди предлагали Эрнандесам деньги — как бескорыстную помощь и как плату за интервью — лишь потому, что прочли, как Норберто выбросился из горящей башни. Но его семья знает: он не мог этого сделать. Ни за что. Кто угодно, только не папа. «Он пытался вернуться домой, — говорит Кэтрин, сидя в гостиной, увешанной фотографиями Норберто. — Он пытался вернуться домой, к нам. И он прекрасно знал, что, выпрыгнув из окна, не сможет этого сделать». Кэтрин — симпатичная девушка, смуглая и кареглазая. Ей двадцать два года. На ней футболка, тренировочные брюки и сандалии. Она сидит на диване рядом с матерью. У Эвлогии кожа цвета жженого сахара, ее медные волосы стянуты в тугой пучок. Она старательно говорит по‑английски, но, раздраженная тем, что ее плохо понимают, выпаливает дочери целую тираду на испанском. Та переводит: «Моя мать знает, что перед смертью он думал о нас. Она говорит, что видела его, как он думал о нас. Знаю, это звучит странно, но она знает о нем все. Они были вместе с пятнадцати лет». Тот Норберто Эрнандес, которого знала Эвлогия, не испугался бы огня и дыма. Он все равно пытался бы вернуться к ней. Норберто Эрнандес, которого она знала, мог бы стерпеть любую боль и не выпрыгнуть из окна. Когда Норберто Эрнандес умирал, его взгляд был прикован к картине, запечатленной в его душе — к лицам жены и дочерей, — а не к страшной красоте пустых небес.

Насколько хорошо она его знала? «Я его одевала, — говорит Эвлогия по‑английски. На ее губах мелькает улыбка, а глаза наполняются слезами. — Каждое утро, и в то утро тоже. Я помню. На нем было белье из Old Navy. Зеленое. Черные носки, синие джинсы, часы Casio. И рубашка, тоже из Old Navy, в клеточку». Что он надел после того, как Эвлогия, как обычно, отвезла его к станции метро и увидела, как он, махнув ей рукой на прощание, спустился вниз по ступенькам и исчез в толпе? «В ресторане он переодевался, — говорит Кэтрин, работавшая вместе с отцом в «Окнах мира». — Он был шеф-кондитер, поэтому носил белые брюки или в черно-белую клетку. Белую куртку, под ней должна была быть белая футболка». А что насчет оранжевой футболки? «Нет, — говорит Эвлогия. — У моего мужа не было оранжевой футболки».

У меня с собой снимки. Снимки Падающего человека. Может быть, они хотели бы на них взглянуть?

Кэтрин отказывается за мать: «Маме не стоит это видеть». Но затем, уже выйдя из дома, она садится на ступеньку крыльца и просит: «Пожалуйста, покажите мне. Быстрее. Пока мамы нет». Увидев эти двенадцать кадров, она вскрикивает и сдавленно зовет мать. Но Эвлогия уже здесь, стоит за плечом дочери, не отрываясь, глядит на фотографии. Она просматривает их одну за другой, и ее лицо принимает триумфально-насмешливое выражение: «Это не мой муж, — произносит она, возвращая снимки. — Видите? Только я знаю Норберто». Затем, однако, она вновь берет пачку фотографий, внимательно изучает и трясет головой с бесповоротной уверенностью: «Человек на снимках — чернокожий». Она просит оставить ей отпечатки, чтобы показать их тем, кто поверил, будто Норберто выбросился из окна. Кэтрин по‑прежнему сидит на крыльце, прижав руку к сердцу: «Они говорили, что мой отец попадет в ад, потому что прыгнул. Люди в интернете. Они говорили, что дьявол утащит его в преисподнюю. Не знаю, что бы я делала, если бы это был он. Наверное, сошла бы с ума. И меня бы нашли в какой-нибудь психушке».

Ее мать стоит у двери, собираясь войти внутрь. С ее лица слетело выражение воинственной гордости, оно вновь превратилось в маску сдержанной, почти мечтательной грусти. «Пожалуйста, — говорит она прежде, чем закрыть дверь, скрывшись от утреннего солнца. — Пожалуйста, очистите имя моего мужа».

В Коннектикуте звонит телефон. Трубку берет женщина. Мужской голос на другом конце провода просит помочь опознать, кто изображен на снимке, опубликованном в The New York Times 12 сентября 2001 года. «Опишите мне этот снимок», — просит она. Это очень известная фотография, объясняет мужчина, фотография Падающего человека. «А, тот снимок? Да, возможно, это мой сын», — говорит она.

11 сентября она потеряла обоих сыновей. Они вместе работали в Cantor Fitzgerald. Сидели за соседними столами, спина к спине.

Нет, говорит мужчина. Скорее всего, на снимке — сотрудник кафе или ресторана. На нем белая куртка. «Тогда это не мой сын, — произносит женщина. — На сыне была темная рубашка и брюки цвета хаки».

Она знает, во что ее сын был одет в тот день, потому что всеми силами старается выяснить, что случилось с ее сыновьями. Потому что она смотрит и не отводит взгляд. Но эта решимость явилась не сразу. После 11 сентября она прекратила читать газеты и смотреть телевизор. Лишь накануне новогодней ночи она взяла в руки выпуск The New York Times с обзором итогов года — и увидела снимок, на котором сотрудники Cantor Fitzgerald сгрудились на бетонной скале, в которую превратился край рушащейся башни. Ей показалось, что в позе и всей манере одного из них она узнала сына. Она позвонила автору фотографии и попросила увеличить снимок. Вернее, потребовала. И тогда она узнала все — вернее, то, что можно было узнать. Оба ее сына были на снимке. Один стоял в окне — бесшабашно, почти дерзко. Другой был внутри помещения. Ей не нужно было объяснять, что могло случиться в следующую минуту.

«Главное, я поняла, что мои сыновья были вместе, — говорит она, и слезы, звенящие в голосе, заставляют его зазвучать выше на целую октаву. — Но иногда я думаю о том, как долго они знали. Они озадачены, они колеблются, они испуганы — но в какой момент они поняли все? Когда они потеряли надежду? Быть может, все произошло достаточно быстро…»

Ее собеседник не спрашивает, полагает ли она, что ее сыновья бросились из окон. Он не в силах задать этот вопрос. И потом, она уже дала ответ.

Семья Эрнандес считала решение прыгнуть предательством любимых, думая, что именно в этом обвиняют Норберто. Женщина из Коннектикута думает, что это решение было продиктовано потерей надежды, в отсутствие которой теперь предстоит жить нам, живым. Она выбрала жизнь с широко открытыми глазами. Она смотрит и замечает, собирая свои, личные свидетельства.

Наконец ее телефонный собеседник задает вопрос, ради которого он звонил: считает ли она, что сделала правильный выбор? «Для меня этот выбор был единственно возможным, — отвечает она. — Я не могла выбрать незнание».

Посмотрев на снимки, Кэтрин Эрнандес сказала, что узнала Падающего человека, но не может вспомнить его имя. «У него была сестра, в то утро она была с ним, — говорит Кэтрин. — Он обещал матери присматривать за ней. Он никогда не выпрыгнул бы в окно, потому что не мог бросить ее». Тем не менее Кэтрин сообщила: этот мужчина был индийцем. После этого выяснить его имя не составило труда. Его звали Шон Сингх. Но Шон был слишком низкорослым. Он был чисто выбрит. Он работал в аудиостудии «Окон мира», так что, скорее всего, был одет в рубашку с галстуком, и уж никак не в белую поварскую куртку. Ни один из работников ресторана, с которыми удалось пообщаться, не опознал в Падающем человеке Шона.

Кроме того, с ним была сестра. Он не мог оставить ее одну.

Менеджер ресторана, взглянув на снимок, сказал, что Падающий человек — это Уайлдер Гомес. Но через несколько дней он решил, что ошибся. Другая прическа, одежда, фигура. Точно так же не подошли Чарли Мауро и Хуниор Хименес. Хуниор работал на кухне, а значит, на нем были клетчатые брюки. Чарли был сотрудником отдела снабжения и никогда не надевал белую куртку. Официанты, работавшее на банкетах, носили белые куртки и черные брюки, но никто в ресторане не мог припомнить сотрудника банкетной службы, хоть сколько-нибудь похожего на Падающего человека.

Forte Food была еще одной ресторанной компанией, потерявшей сотрудников 11 сентября. Но все мужчины здесь работали в кухне, а значит, брюки на них были белые либо в клетку. Кроме того, компания не позволила бы никому из них носить под форменной курткой оранжевую футболку.

Один из бывших сотрудников Forte Food вспомнил о парне, который забирал с кухни еду для руководства Cantor Fitzgerald. Чернокожий парень. Высокий, с усиками и бородкой. Вечно ходил в поварской куртке нараспашку, под которой виднелась яркая футболка.

Но в Cantor Fitzgerald никто не помнил такого человека.

В итоге оставался единственный способ опознать Падающего человека. Надо было звонить родственникам каждого, кто мог быть изображен на снимке, и расспрашивать о том, что они помнили о последнем дне жизни их сына, мужа, отца. Быть может, кто-то из них вспомнил бы его оранжевую футболку.

Но стоит ли звонить им? Нужно ли задавать эти вопросы? Не усилят ли они ту боль, с которой живут эти люди? Не сочтут ли они это оскорблением памяти умершего? А может быть, напротив, это будет воспринято как искупительное свидетельство?

Джонатан Брайли работал в «Окнах мира». Кое-кто из его бывших коллег, посмотрев на фотографию Ричарда Дрю, решил, что Падающий человек — это он. Брайли был афроамериканцем с довольно светлой кожей. Ростом под два метра. Ему было сорок три года. У него была короткая стрижка, усы и бородка. Его жену звали Хиллари.

Отец Джонатана Брайли — проповедник, всю жизнь отдавший служению Богу. После трагедии 11 сентября он собрал всю семью, чтобы просить Господа сообщить ему, где его сын. Нет, не просить — требовать. Именно так он и сказал: «Господи, я требую, чтобы ты сообщил мне, где мой сын». Три часа подряд он громко молился, пока силой своей мольбы не израсходовал весь запас благодати, накопленный за годы истовой веры.

На следующий день ему позвонили из ФБР. Тело его сына нашлось. Каким-то чудом оно практически не пострадало. Младший сын проповедника, Тимоти, поехал на опознание. Он узнал брата по ботинкам: черным высоким ботинкам. Тимоти снял один из них, отвез домой и спрятал в гараже, как своего рода памятник.

Тимоти знал о Падающем человеке. Он служит в полиции в Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк. Через неделю после гибели брата кто-то из сослуживцев оставил в раздевалке раскрытую газету. Тимоти увидел снимок и в гневе отвернулся. Но вместо того, чтобы убрать газету, он засунул ее на дно своего шкафчика, где она с тех пор и находится — подобно ботинку Джонатана, стоящему в гараже.

Сестра Джонатана, Гвендолин, тоже знала о Падающем человеке. Она увидела фотографию в день публикации. Она знала, что у Джонатана астма, что дым и жар могли заставить его пойти на все ради глотка воздуха.

И Том, и Гвендолин знали, как Джонатан обычно одевался на работе. В черные брюки, белую рубашку и высокие черные ботинки. Кроме того, Тимоти знал, что брат обычно носил под рубашкой. Оранжевую футболку. Он вечно таскал ее, надевал так часто, что Тимоти над ним посмеивался: мол, когда ты, наконец, выбросишь эту свою майку, Тощий?

Но когда Тимоти опознавал тело брата, уже невозможно было понять, что на нем было, кроме черных ботинок. Утром 11 сентября Джонатан ушел на работу рано, когда его жена еще спала. Он поцеловал ее, сонную, на прощанье. Узнав о смерти мужа, она упаковала всю его одежду, убрала подальше и никогда не пыталась перебирать ее, чтобы понять, каких вещей нет на месте.

Так что же, Джонатан Брайли и есть Падающий человек? Вполне вероятно. И, может быть, его бросок из окна не был предательством по отношению к тем, кого он любил. И не означал, что он потерял надежду. Возможно, это было выполнение условия, при котором чудо только и могло свершиться. Именно так он мог вернуться домой, к семье. Быть может, он вовсе не прыгал — ведь невозможно прыгнуть в объятия Бога.

В них можно только упасть.

Да, Джонатан Брайли мог быть Падающим человеком. Но доподлинно мы знаем лишь одно — то, в чем не сомневались с самого начала. 11 сентября 2001 года в 9 часов 41 минуту 15 секунд фотограф по имени Ричард Дрю сделал снимок человека, падающего с небес, летящего сквозь время и пространство. Его снимок обошел мир, а затем исчез, будто мы волевым усилием стерли его из памяти. Один из самых знаменитых кадров в истории человечества стал безымянной могилой, и человек, похороненный в этом кадре, стал неизвестным солдатом войны, конца которой не видно. Фотография Ричарда Дрю — это все, что нам известно о нем. И то, что мы о нем знаем, стало мерой того, что мы знаем о самих себе. Эта фотография, как все могилы неизвестных солдат во всем мире, взывает к нам, требуя, чтобы мы посмотрели на нее и сделали одно-единственное признание.

Признание в том, что мы знаем, кто он — Падающий человек.

Перевод: Екатерина Милицкая

Фотографии: Richard Drew/ AP Photo/ Fotolink

Источник: https://esquire.ru/

P.S. В группе ВК статьи выходят раньше, а некоторые и вовсе здесь не публикуются. Так же там много всего интересного : https://vk.com/revelation_1503.