Банк объяснил мне, что бедность — это стабильность. В ответ я вспомнил один колхоз

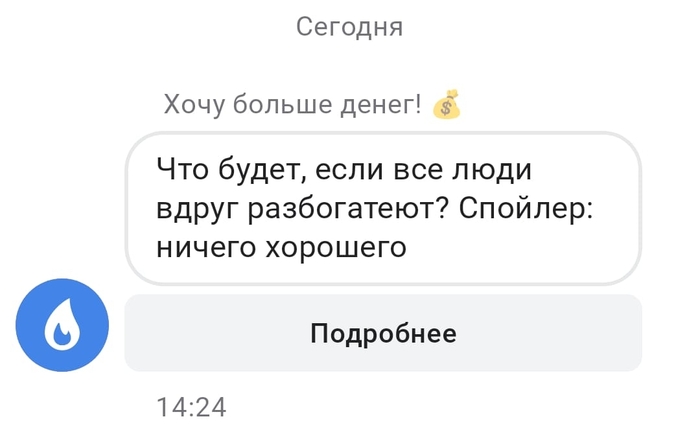

Недавно пришло push-уведомление от моего банка. Не напоминание о платеже и не сообщение о выгодном курсе, а… философский вопль, похожий на троллинг.

Я чуть не выронил телефон. Это верх цинизма или искренняя забота? Представьте, что вы тоните, а спасатель с берега кричит: «Держись! Если все будут на суше, берег утонет! Я забочусь, чтобы вода не стала мокрее!».

А почему, собственно, все не могут быть богаты? Или хотя бы финансово устойчивы? Ответ, как выяснилось, лежит не в области морали, а в самой конструкции нашей денежной системы. И есть люди, которые в разное время пытались эту конструкцию изменить. Их истории поучительны.

Реальный двигатель прогресса: почему деньги должны «ржаветь»

Мы привыкли, что инфляция — это зло. Она незаметно съедает наши сбережения под матрасом. Но давайте посмотрим на нее под другим углом. Инфляция — это плата за то, что вы пользуетесь государственными деньгами. Плата размытая, несправедливая и идущая неведомо куда.

Она работает как скрытый механизм перекачки денег снизу вверх. Представьте, что новые деньги вливают в экономику через шланг, подключенный к карманам крупных банков и корпораций. Они, получив эти суммы первыми, тратят их по старым ценам, скупая недвижимость и акции, которые потом взлетают в цене. Пока эти новые деньги «докатываются» до вас в виде зарплаты, цены на всё уже выросли. Ваши сбережения на счетах тают, а их активы дорожают. Получается, инфляция облагает нас всех скрытым налогом, который и становится доходом тех, кто стоит ближе к «печатному станку».

А что, если сделать эту плату четкой, предсказуемой и заставить ее работать на экономику? Такую идею в начале XX века предложил немецкий предприниматель Сильвио Гезелль. Он назвал ее «демерредж» — плата за простой.

Суть проста: деньги должны быть таким же товаром, как молоко или яблоки. Они должны «портиться». Представьте, что купюра каждый месяц теряет в стоимости 1%. Чтобы сохранить ее номинал, вам нужно клеить на нее специальную марку. Звучит дико? Но именно это и заставляет деньги НЕ залёживаться.

При инфляции вы можете надеяться, что «пронесет», и хранить деньги, усугубляя кризис. При «ржавении» хранить их — себе в убыток. Единственный разумный выход — быстрее их потратить или вложить в дело. Деньги начинают работать, а не копиться в сейфах у избранных.

Чудо в Вёргле: как умирающие деньги спасли город

Это не просто теория. В 1932 году австрийский городок Вёргль был в глубокой депрессии: заводы стояли, треть населения без работы, город в долгах.

Мэр, начитавшийся Гезелля, пошел на отчаянный шаг. Он выпустил местные деньги — «свободные шиллинги», которые ежемесячно обесценивались на 1%. Чтобы избежать этого, владелец должен был покупать и клеить марку.

Результат был ошеломляющим:

За год город отремонтировал все дороги, построил мост и новые дома.

Налоги, которые раньше собирались с трудом, теперь платили наперегонки — ведь держать деньги было невыгодно!

Безработица исчезла. Деньги горели в руках, их немедленно вкладывали в товары и услуги, создавая спрос и рабочие места.

Эксперимент был настолько успешным, что около 200 других австрийских общин захотели его повторить. Это сильно напугало Австрийский национальный банк, который обладает монополией на выпуск денег. Банк подал в суд на муниципалитет Вёргля и выиграл дело. Выпуск "свободных денег" был запрещен, и всё действительно "вернулось как раньше". Экономика города снова впала в депрессию.

Председатель, который переиграл систему

Казалось бы, история поучительная, но старая. Ан нет. В середине 90-х в России, в разгар экономического хаоса, свой эксперимент провел председатель белгородского колхоза Василий Староусь.

У государства не было денег платить колхозникам. Люди голодали, хотя сами производили еду. Староусь ввел внутренние «талоны» — «натуродни», на которые платил зарплату и которые можно было отоварить в колхозном магазине.

И он добавил гениальную деталь: талоны обесценивались, если их не использовали. Знакомая схема?

Результат повторил Вёргль: колхоз, бывший на грани развала, расцвел. Люди были сыты, дисциплина и производительность труда взлетели. Колхоз стал островком процветания в море нищеты.

Чем это закончилось для Староуся? Его осудили за фальшивомонетничество. Государство не стало разбираться в том, что он накормил людей. Он посмел создать работающие деньги без спроса сверху. Это было главным преступлением.

Выводы, которые напрашиваются сами

Так почему же все не могут быть богаты? Оказывается, могут. Но только если перестать играть по правилам, которые специально созданы для того, чтобы богатство концентрировалось наверху, а кризисы были управляемым инструментом передела собственности.

Истории Вёргля и колхоза Староуся доказывают: проблема не в нехватке ресурсов, а в устаревшей и несправедливой денежной системе. Системе, которую охраняют очень ревностно.

Так что в следующий раз, когда банк поучает вас о «пользе» бедности, просто вспомните про австрийский городок и русского председателя. Они на своем опыте узнали, что бывает с теми, кто пытается сделать людей по-настоящему богатыми.