Подвиг народа. Прасковья Щёголева

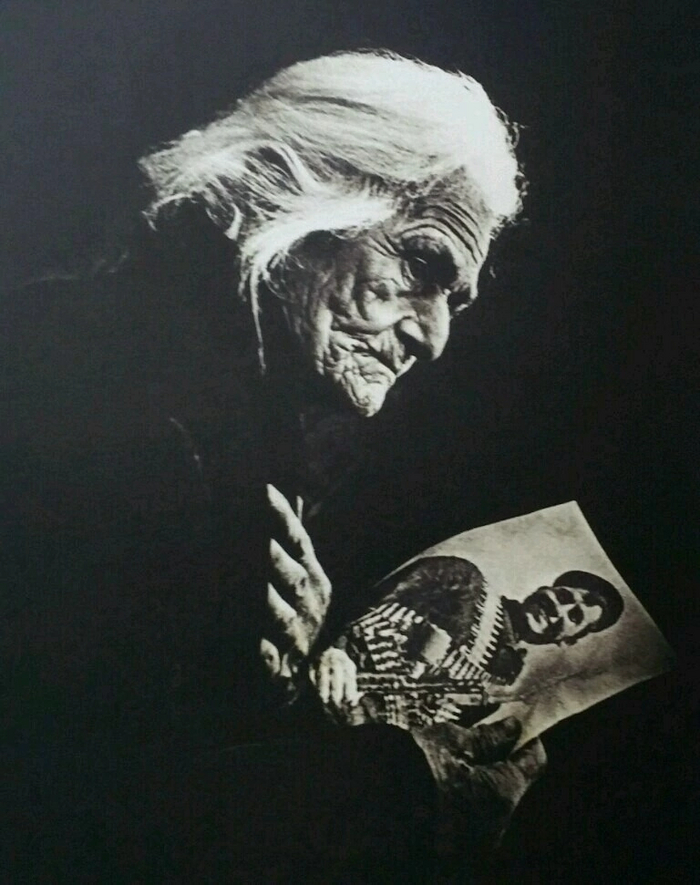

Советский лётчик Михаил Мальцев двадцать лет не знал, какой ценой спасла его жизнь во время Великой Отечественной войны простая русская женщина, Прасковья Щёголева. Он прочитал об этом уже намного позже, после войны, в газетах.

на фото: Прасковья Ивановна Щёголева

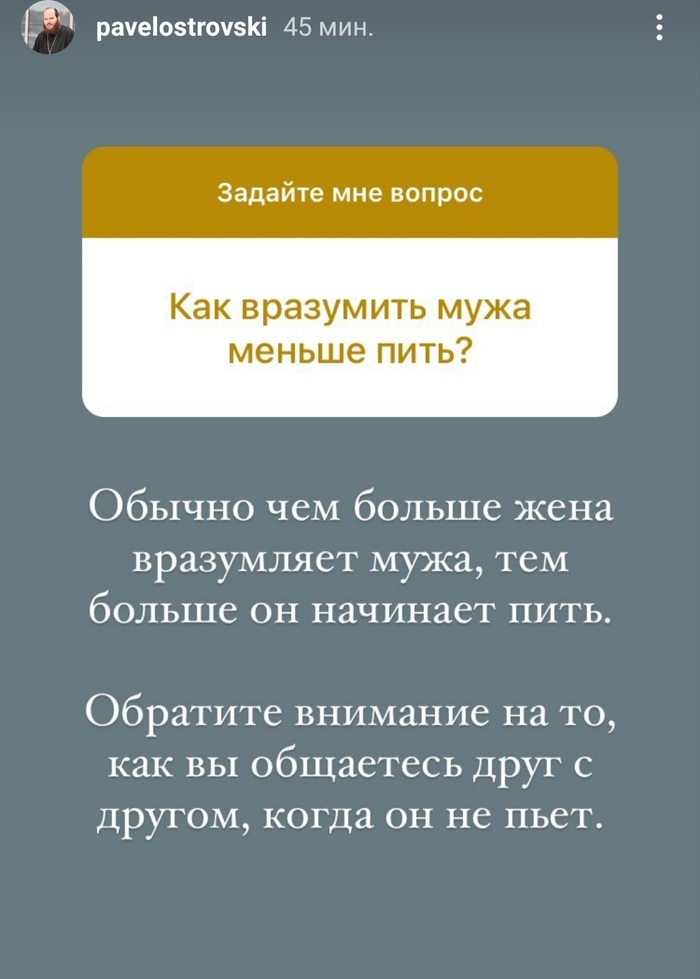

на фото: Прасковья Щёголева с детьми и матерью

Прасковья, её мать Наталья и пятеро детей были зверски замучены фашистами за спасение лётчика.

15 сентября 21-летний младший лейтенант 825-го авиационного штурмового авиаполка Михаил Мальцев вылетел на задание… Зенитные пушки врага сделали своё дело – как ни пытался увернуться от огня пилот, прямое попадание в мотор сбило самолёт. В ста метрах над землёй прыгать с парашютом было бессмысленно. Самолёт упал в селе Семилуки близ Воронежа.

Прасковья увидела его, когда забивала досками окна. И увидела наши звёзды на крыльях. Самолёт упал практически посреди огорода. Позвала маму, Наталью Степановну. Вместе доставали воду, поливали кабину, засыпали огонь землёй.

Михаил Мальцев очнулся от того, что кто-то дёргал его за плечо. Девочка лет девяти. Это была Нюрка. Она помогла вылезти из кабины лётчику, у которого уже загорелся комбинезон. Прасковья приготовила одежду Степана… Не успели. Как только Мальцев вылез из кабины, детский голос закричал, что нужно уходить: немцы идут.

Прасковья указала путь – благо, что оврагов в этой местности пруд пруди. «Ползи, ползи, родненький…» Мальцев уполз, а через некоторое время вновь потерял сознание.

К дому подъехали немцы… «Где лётчики?» – спрашивали Прасковью. Офицер ударил её пистолетом. Показалось мало – удар прикладом автомата. Отнялось пол-лица. Как говорят, мама тогда сказала заплакавшей на её руках Ниночке: «Спи, родная, это не для тебя…» А старшим шепнула: «Бегите!» Племянник сумел убежать. Спрятался здесь же, за сараями. Поэтому слышал всё… И как овчарки рвали живую плоть. И как фашисты радостно комментировали…

Немцы вновь начали допрашивать Щёголеву и детей о месте укрытия лётчиков, но никто из них лётчиков не видел (самолёт был двухместный, поэтому даже спустя долгое время считали, что лётчиков было именно двое). Щёголева стояла на своём, заявив, что ничего не знает. Рассвирепев, немцы стали Щёголеву и детей избивать и травить овчарками, которые их рвали в клочья, но и этот садизм не дал положительного результата.

После этого немцы взяли двенадцатилетнего сына Щёголевой Александра, завели в соседний пустой дом и, угрожая расстрелом его матери, пытались добиться у него, где находятся советские лётчики. Не добившись и этого, они избили его, сказав, что все будут расстреляны.

Возвратившись во двор, учинили над Щёголевой, её матерью и пятью малолетними детьми зверскую расправу. Прежде чем их расстрелять, они натравили на них собак, которые искусали их, изорвали в клочья, а затем все они были расстреляны, сброшены в погреб. Судя по надписи, которая имеется на могиле погибших, это произошло 15 сентября 1942 года. В этой могиле похоронены семь человек.

История о Прасковье была опубликована в газете «Советская Россия». Но о лётчиках там почти ничего не было сказано. Мальцев написал в газету. И получил ответ, что его уже давно разыскивают по просьбе работников колхоза «Семилукский».

7 мая 1965 года Михаил Мальцев приехал в село Семилуки, куда его пригласили колхозники.

- Состояние моё в этот момент трудно было описать, - рассказывал потом Михаил Мальцев писателю Евгению Велтистову. – С одной стороны торжественная встреча, цветы. А как вспомню о зверстве, которое совершили фашисты с семьёй русской женщины, виновной лишь в том, что предотвратила гибель сына такой же матери, - сердце сжимается от боли. Я плакал ещё и потому, что считал себя виновным: упасть бы мне метров на сто вперёд, или за Дон, или совсем где-то раньше, - так нет, надо же, упал к ним в огород…

Мальцева привели к могиле. Он долго лежал на ней, раскинув руки, словно обнимая тех людей, ценой жизней которых он был спасён.

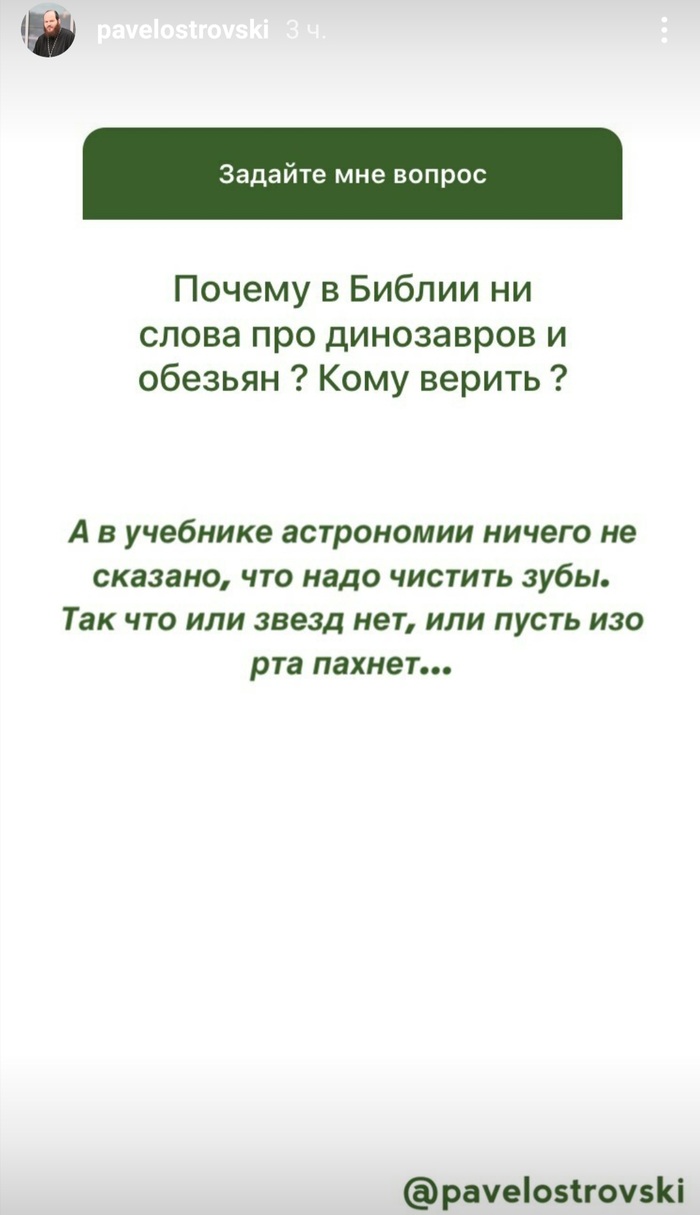

на фото: Памятник Прасковье Щёголевой