Корь вызвала иммунную «амнезию» у детей ортодоксальных протестантов

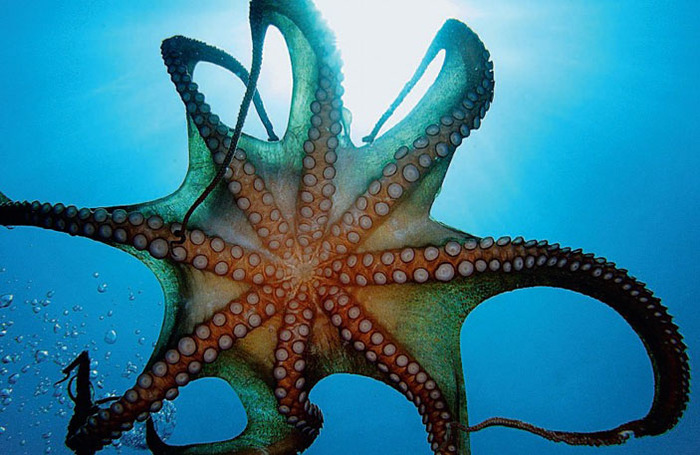

Рис. 1. Мальчики с симптомами трех недугов: кори, скарлатины (для нее характерна мелкая красная сыпь) и натуральной оспы (отдельные пятна, постепенно превращающиеся в язвы). В случае кори кожа покрывается красными точками, которые имеют склонность в дальнейшем сливаться друг с другом в более крупные пятна. Это происходит из-за того, что вирус, путешествуя по кровеносному руслу, поражает клетки капилляров кожи — там его находят иммунные клетки и, пытаясь уничтожить, повреждают заодно близлежащие клетки, что и вызывает воспаление. Рисунок из книги Les Remèdes de la bonne femme, encyclopédie générale d'hygiène et de médecine usuelle (издание 1895–1897 годов)

Недавние исследования обнаружили, что корь помимо известных угроз здоровью способна вызывать иммунную «амнезию». То, что этот вирус поражает иммунные клетки, было известно и раньше, но считалось, что впоследствии они восстанавливают свое количество. Это действительно так, но теперь американские ученые на примере эпидемии кори среди ортодоксальных протестантов в Нидерландах выяснили, что при этом страдает качество: антител к уже перенесенным заболеваниям становится меньше и они хуже узнают своего врага. Это значит, что организм становится вновь чувствителен к возбудителям, к которым у него уже был иммунитет.

До появления вакцины в 1963 году корь была одним из самых распространенных тяжелых детских заболеваний. Она невероятно легко переносится воздушно-капельным путем между людьми, вызывает много болезненных симптомов и массу осложнений. Основная мишень вируса кори в организме человека — иммунная система. Попадая в легкие, он атакует местные макрофаги. Чтобы очистить организм от заболевших макрофагов, в борьбу с вирусом включаются другие иммунные клетки, но в итоге они тоже поражаются и лишь разносят вирус по всему организму. На этом этапе появляются характерные симптомы кори, а иммунитет очень сильно слабеет. Температура поднимается, появляется головная боль, кашель, светобоязнь, а затем — и красная сыпь по всему телу. Количество иммунных клеток падает, так что организм становится беззащитнее перед другими патогенами. В конце концов находятся иммунные клетки, способные противостоять этому вирусу, и после выздоровления к нему вырабатывается иммунитет, но осложнения регулярно приводят к тяжелым последствиям и смертельному исходу: ежегодно фиксируется около 120 000 таких случаев.

Краткий рассказ о том, что вирус кори делает, попав в организм человека, и почему эта болезнь такая опасная. Рекомендуем также прочитать подробную статью Корь: война с детской чумой продолжается

Основные потери от болезни организм — если выживет — способен восстановить за несколько месяцев. Несмотря на это известно, что корь влияет и на дальнейшую выживаемость: шансов умереть в последующие пять лет у переболевших корью людей больше. Детального объяснения этому феномену нет, но в последние годы появилось предположение о том, что корь вызывает иммунную «амнезию»: организм забывает болезни, которыми уже болел, и может начать болеть заново. Так, еще в начале XX века были описаны случаи «забывания» туберкулеза: у переболевших туберкулезом реакция Манту после кори снова становилась негативной.

Приобретенный иммунитет работает за счет клеток памяти — Т- и В-лимфоцитов. Т-клетки убивают патогены самостоятельно, а В-клетки для этого выделяют антитела — специфичные метки, которые помечают вредителя для других иммунных клеток. Эти антитела специфичны — каждый их тип помнит только об одном враге, а точнее об отдельном куске его белка — эпитопе. Организм может выработать для одного патогена сразу несколько типов антител, каждый из которых будет узнавать свой эпитоп.

Изначально каждая В-клетка имеет свою уникальную ДНК-матрицу, с которой она синтезирует свои уникальные антитела. Первая встреча с патогеном заставляет ее размножиться, так что в организме появляется целая армия клонов, производящих похожие антитела. После того, как атака отражена, большинство бойцов этой армии исчезает, но некоторые остаются и превращаются в клетки памяти. Именно они сохраняют информацию о том, какие антитела пригодились в борьбе с недугом в прошлый раз и ДНК-рецепт их приготовления. Узнав патоген, запомненный по прошлой встрече, они активируют иммунный ответ гораздо шустрее, чем в первый раз.

Большинство антител, циркулирующих у нас в крови, вырабатывается долгоживущими клетками плазмы в костном мозге (см. Plasma cell), и по их разнообразию можно судить о приобретенном иммунитете. Но для того, чтобы проверить гипотезу иммунной «амнезии», нужна группа людей, переболевших корью в относительно контролируемых условиях: сравнив разнообразие антител до и после болезни, можно узнать, пострадала ли от нее иммунная память.

Из-за высокого уровня вакцинации эту гипотезу было сложно проверить еще совсем недавно, но из-за усиливающегося движения антипрививочников вспышки кори перестали быть редкостью. Команда ученых из США, Финляндии и Нидерландов воспользовалась одной из них, случившейся в 2013 году в Нидерландах. Результаты их исследования опубликованы в недавнем выпуске журнала Science.

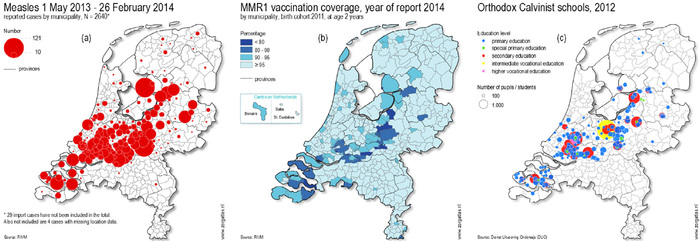

В этой стране есть регион, находящийся под сильным влиянием протестантской церкви, так называемый «Библейский пояс» (рис. 2). Рождаемость там выше, чем в других областях, а значительное количество жителей следует церковному уставу: ходит по воскресеньям в церковь и, кроме прочего, с неодобрением относится к абортам, сексуальным меньшинствам и прививкам. Неудивительно, что в ортодоксальных протестантских школах этой местности оказалось много восприимчивых к кори детей.

Рис. 2. Карта Нидерландов, на которой отмечены заболеваемость корью в 2013 и 2014 годах (слева, размер круга соответствует числу заболевших в данном муниципальном районе), процент привитых людей (в центре, чем темнее оттенок синего, тем меньше привитых, самый темный — <80%, самый светлый — >95%) и количество ортодоксальных протестантских школ (справа, размер круга соответствует числу учащихся, цвет — типу школы). Рисунок из статьи M. Bier, B. Brak, 2015. A simple model to quantitatively account for periodic outbreaks of the measles in the Dutch Bible Belt

Рассылая приглашения для участия в исследовании по этим школам, ученые смогли набрать экспериментальную группу из 82 человек в возрасте от 4 до 17 лет. Все они — письменно или устно — выразили свое согласие на участие, их родители тоже были не против. Никто из детей на момент начала исследования не болел корью, но шансов заразиться, учитывая эпидемиологическую обстановку, у них было достаточно, и 77 из 82 участников обследования ей переболели. Родители были в курсе надвигающейся эпидемии, но по религиозным причинам ничего не делали для предотвращения болезни. 43 ребенка переболели корью в острой форме и получили осложнения вроде отита и пневмонии, но по тем же соображениям не были госпитализированы и находились под присмотром врача общей практики (про медицинские детали можно узнать из предыдущей статьи на тех же данных, см. B. Laksono et al., 2018. Studies into the mechanism of measles-associated immune suppression during a measles outbreak in the Netherlands). Таким образом, на руках у исследователей оказались образцы крови детей до и после болезни.

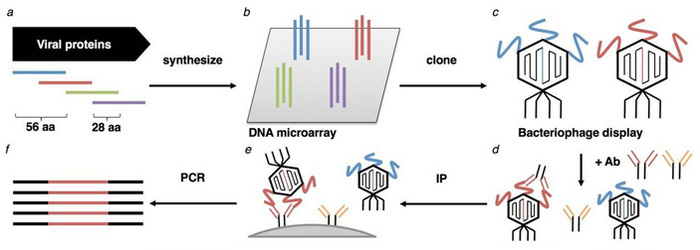

Чтобы сравнить разнообразие антител до и после кори, авторы статьи воспользовались методом VirScan. Суть его довольно проста: закрепленные на подложке антитела «знакомят» с белками разных вирусов, а потом определяют, кого из них они узнали и схватили. Для этого исследования авторы статьи собрали свою собственную библиотеку патогенов из полных протеомов четырехсот самых распространенных вирусов и еще кучи бактериальных белков.

Чтобы их синтезировать и потом определить, в этом методе предлагается использовать фаги — модельные бактериальные вирусы. В лаборатории в них встраивают ДНК нужного белка, которая потом экспрессируется, а белковый продукт встраивается в стенку фага. Там антитело его увидит и схватит, удерживая заодно весь фаг. После обработки закрепленных на подложке антител смесью фагов с разными встроенными белками всё, что не прицепилось к антителам, смывают, а ДНК оставшихся фагов секвенируют. Если там есть ДНК белков из библиотеки, то они узнаются антителами. Так можно узнать, какие белки патогена узнаются иммунитетом. Схематично основные этапы этого процесса показаны на рис. 3.

Рис. 3. Механизм работы метода VirScan. Рисунок из статьи G. Xu et al., 2015. Comprehensive serological profiling of human populations using a synthetic human virome

Кроме того, применив количественный анализ, можно прикинуть, сколько эпитопов каждого сорта оказалось связано на подложке и — как следствие — концентрацию антител одного сорта.

В контрольные группы вошли люди, не болевшие корью, среди которых оказались здоровые привитые дети, дети до и после стандартной прививки MMR (корь, свинка, краснуха), а также те пять непривитых детей из экспериментальной группы, которым повезло не заболеть корью. У участников разных контрольных групп брали по два образца крови с разными интервалами между этой процедурой (три месяца или год).

Обработав образцы крови, взятые у участников экспериментальной и контрольных групп, ученые сравнили результаты. Амплитуда и направленность изменений оказались разными в контрольной и экспериментальной группах. Если в контроле были замечены незначительные колебания разнообразия антител в обе стороны, то после кори оно однозначно падало. В среднем разнообразие сокращалось на 20%, а у 12 из 77 детей оно упало больше чем на 40%.

При этом количество антител к кори в экспериментальной группе ожидаемо выросло, также как и в группе детей со свежими прививками. Дополнительно в группе свежепривитых детей даже обнаружился небольшой общий рост разнообразия антител. Исследователи считают, что это связано не с положительным действием вакцин, а с естественным пополнением репертуара антител у маленьких детей: прививку делают в совсем раннем возрасте, когда он активно пополняется. Непривитых детей аналогичного возраста в исследовании не было, так что корректно проверить это предположение не удалось.

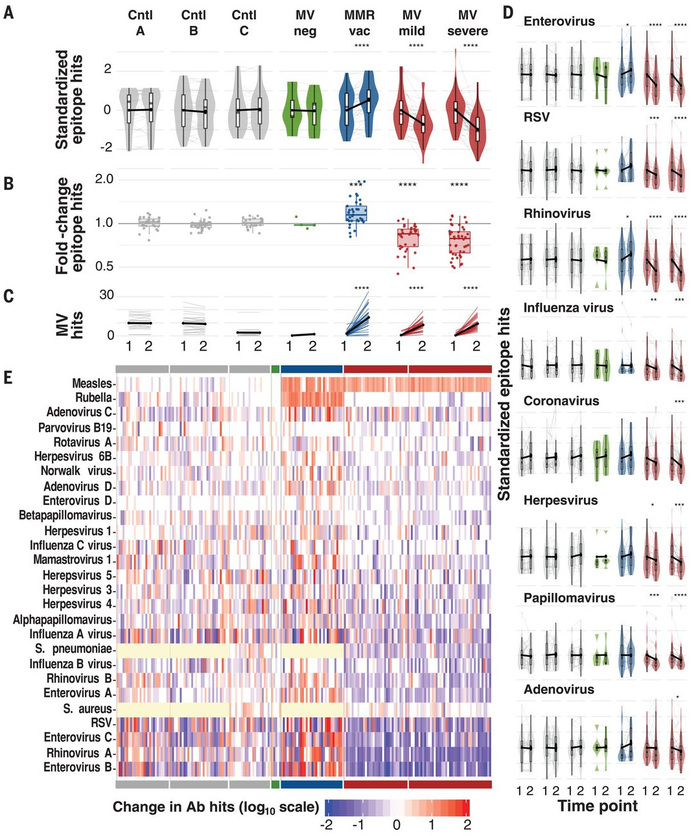

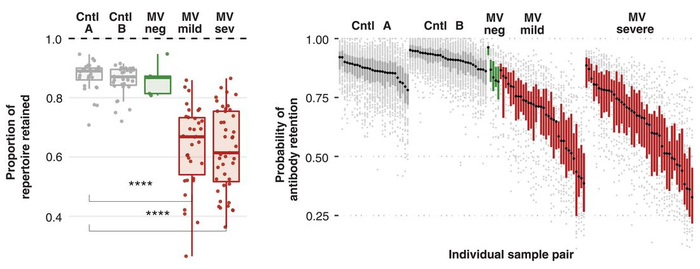

Из рисунка 4 видно, что изменения в количестве антител могут происходить как в большую, так и в меньшую сторону. Часть этого эффекта обусловлена несовершенством метода (например, какие-то антитела просто не попали в первый или второй образец крови), а часть отражает реальные изменения в организме.

Рис. 4. Разнообразие связанных эпитопов (примерно соответствует разнообразию антител) из крови, взятой в начале и конце исследования. На рисунке показаны как суммарные изменения в контрольных и экспериментальной группах (A, B), так и результаты по отдельным вирусам (D), а также динамика количества связанных эпитопов вируса кори (C). Кроме того, на изображении E показано, как изменилось количество антител к разным возбудителям (строки) у отдельных людей (столбцы). Серым и синим отмечены контрольные группы (синий — это дети, которым была сделана прививка MMR), зеленым — пятеро не переболевших детей из экспериментальной группы, а красным — дети из экспериментальной группы с острым и мягким течением кори. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Ограничившись антителами, которые были обнаружены в первый раз, ученые подсчитали сколько таких же антител осталось к моменту второго забора крови. Это позволило подсчитать реальный урон без его компенсации за счет новоприобретенных за время исследования антител. Такая методика подсчета дала сокращение репертуара у переболевших корью больше чем на 30% (рис. 5). В контрольных группах 90% антител из первого образца крови нашлись и во втором.

Рис. 5. Количество оставшихся ко второму измерению антител для отдельных пациентов (справа) и по группам (слева). Серым отмечены контрольные группы, зеленым — пятеро не переболевших детей из экспериментальной группы, а красным — дети с острым и мягким течением кори. Контрольные группы A и B отличались интервалом между заборами крови (три месяца или год). Значимой разницы между этими группами не нашлось, и это позволяет считать, что репертуар антител в целом достаточно стабилен, а его сокращение в контрольных группах обусловлено техническими ограничениями метода, а не реальной динамикой. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Для корректной работы иммунитета важно не только разнообразие антител, но и их количество. Само по себе сокращение репертуара антител не обязательно вызывает иммунную «амнезию». Поскольку для данного патогена может вырабатываться несколько типов антител, специфичных к разным эпитопам, антитела одного или нескольких типов гипотетически могут компенсировать полное исчезновение антител других типов и мобилизовать организм на борьбу со старым врагом.

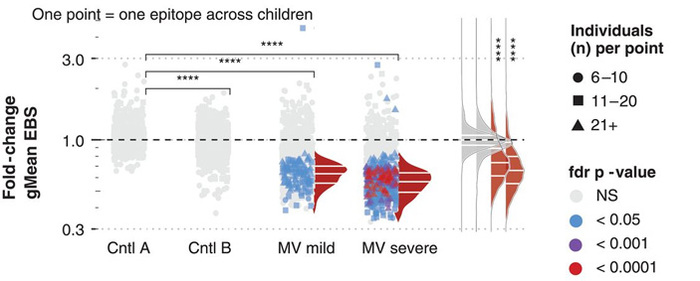

Исследователи выяснили, что после кори уменьшается не только разнообразие антител, но и их способность связывать отдельные эпитопы. Авторы статьи подсчитали для каждого отдельного узнанного эпитопа силу его связывания — по сути, титр специфичных для него антител в образце.

В организме количество антител обычно напрямую зависит от времени, прошедшего с момента последней встречи с патогеном: чем память свежее — тем их больше. Так, количество антител определенного сорта за время исследования должно вырасти, если человек в промежутке между замерами повстречается с патогеном, к которому они специфичны. Если же встреча произошла незадолго до начала всех измерений, то количество антител должно, наоборот, упасть.

Исследователи наблюдали обе этих ситуации — снижение и увеличение количества антител — во всех группах. Но если в контроле они были распределены примерно одинаково, то у переболевших корью детей обнаружили очевидный перекос в сторону «вымирания» антител (рис. 6).

Рис. 6. После кори антител становится меньше, и они связывают белки не так эффективно. Каждая точка соответствует одному эпитопу, связывание которого обнаружено как минимум у шести детей. Положение точки указывает на то, как в среднем изменилось количество связавшегося белка между двумя изменениями: если точка выше пунктирной линии, то эпитоп связался лучше во второй раз (и значит количество антител в образце тоже выросло), а если ниже пунктира, то — хуже. Видно, что в контрольных группах (серый) эти два процесса уравновешены, а у переболевших корью наблюдается явный перекос в сторону плохого связывания белков. Цветами отмечены точки со значимыми p-value (см. False discovery rate), а справа дополнительно построены графики их распределений по всем четырем группам. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

При этом обнаружились патогены, которые стали лучше узнаваться в организмах детей, переболевших корью. За 80% таких случаев оказались ответственны всего шесть микробов: аденовирус С, вирус гриппа А, респираторно-синцитиальный вирус, вирус Эпштейна — Барр и две бактерии (Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus aureus).

Исследователи предположили, что в случае с переболевшими корью рост количества антител может быть связан с новой встречей с патогеном, а вовсе не мобилизацией иммунитета корью. Эту догадку подтверждает тот факт, что устойчивые к отдельным патогенам дети живут вместе или хотя бы в одном районе, так что что шансы заразиться одним и тем же у них был весьма велик.

Кроме того, часть вышеупомянутых патогенов — возбудители обычных осложнений после кори. Так, тринадцати детям после кори пришлось еще и переболеть отитом и пневмонией, чтобы вернуть свой иммунитет против Streptococcus pneumoniae.

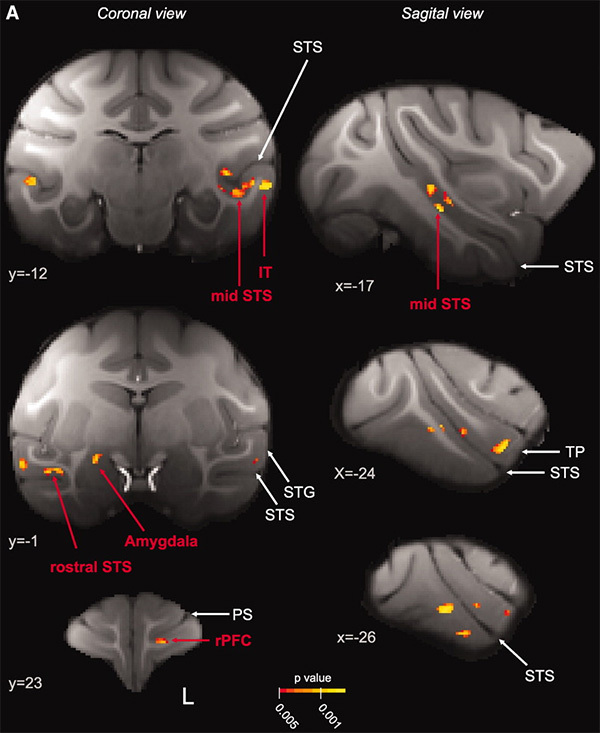

В дополнение к основному наблюдению над людьми авторы статьи провели аналогичные эксперименты над обезьянами. Они сравнили их образцы крови до и после кори и обнаружили сходную картину.

В тот же день, что и обсуждавшаяся выше статья, в журнале Science Immunology была опубликована еще одна работа, в которой также говорится о том, что после кори ряды антител, «помнивших» предыдущие заболевания, сильно редеют. Но если в первом исследовании авторы смотрели на последствия этого события (изменения количественного и качественного состава связавшихся эпитопов), то во второй работе ученые (авторские коллективы обоих исследований частично пересекаются) исследовали причину — исчезновение В-клеток памяти.

Для исследования были взяты образцы крови 26 детей из той же когорты (почему из всех оказалась задействована только часть, авторы не уточняют, равно как и принципы, по которым эти 26 детей были выбраны из остальных). Как и в первой работе, ученые взяли две временные точки (до и после кори), но вместо эпитопов они секвенировали непосредственно последовательности ДНК, кодирующие вариабельные участки антител.

Секвенирование ДНК-матриц, с которых идет синтез антител и В-клеточных рецепторов — их прикрепленной формы, подтвердило, что корь «отшибает» иммунную память. В ходе исследования некоторые последовательности ДНК, широко представленные на момент начала исследования, сильно поредели. Это значит, что родственных клеток, которые синтезировали антитела одного типа стало меньше.

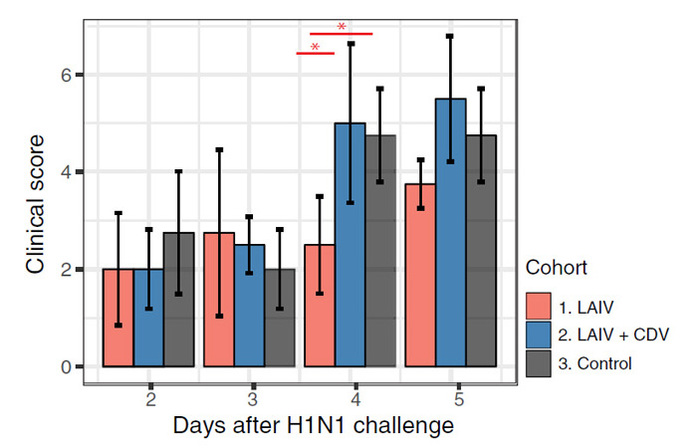

Чтобы напрямую продемонстрировать действие кори, исследователи дополнительно поставили эксперимент на хорьках. В нем они последовательно прививали их от гриппа, заражали корью и потом знакомили с активным вирусом гриппа. В отличие от контрольной группы животных, которых не заражали корью, тестовая группа хуже справилась с гриппом (рис. 7).

Рис. 7. Динамика состояния хорьков после заражения вирусом гриппа в трех группах: вакцинированные от гриппа (красный), вакцинированные от гриппа и переболевших после этого вирусом CDV (аналогом кори у этих животных, синий), а также контрольные непривитые животные, не болевшие CDV (серый). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Immunology

Результаты наблюдений за людьми и экспериментов с обезьянами и хорьками достаточно убедительны, чтобы подтвердить существование иммунной «амнезии». Корь и раньше считалась довольно опасной болезнью. Тяжелое течение, много осложнений и высокая контагиозность (способность передаваться от человека к человеку) делают прививку от кори более чем обоснованной. Новые данные позволяют оценить далеко идущие последствия — корь может снизить уже наработанный иммунитет к другим болезням и тем самым спровоцировать их.

По-хорошему, в продолжение этого исследования неплохо было бы провести эксперимент, напрямую подтверждающий существование иммунной «амнезии»: попробовать заразить переболевших корью пациентов теми болезнями, к которым у них раньше был иммунитет. Разумеется, подобные негуманные опыты совершенно неприемлемы, но у исследователей есть лазейки. Во-первых, можно продолжать эксперименты над животными, а во-вторых, — пассивно наблюдать за пациентами, которые переболели корью сами по себе. Обсуждаемые исследования стали возможны именно из-за сознательного отказа от прививок. Не исключено, что эта стратегия и в дальнейшем поможет больше узнать о кори и ее последствиях — и, возможно, заставит некоторых антипрививочников пересмотреть свою позицию.

Источники:

1) Michael J. Mina, Tomasz Kula, Yumei Leng, Mamie Li, Rory D. de Vries, Mikael Knip, Heli Siljander, Marian Rewers, David F. Choy, Mark S. Wilson, H. Benjamin Larman, Ashley N. Nelson, Diane E. Griffin, Rik L. de Swart, Stephen J. Elledge. Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens // Science. 2019. DOI: 10.1126/science.aay6485.

2) Velislava N. Petrova, Bevan Sawatsky, Alvin X. Han, Brigitta M. Laksono, Lisa Walz, Edyth Parker, Kathrin Pieper, Carl A. Anderson, Rory D. de Vries, Antonio Lanzavecchia, Paul Kellam, Veronika von Messling, Rik L. de Swart and Colin A. Russell. Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles // Science Immunology. 2019. DOI: 10.1126/sciimmunol.aay6125.

Вера Мухина

https://elementy.ru/novosti_nauki/433570/Kor_vyzvala_immunnu...