Жизнь в большом коллективе стимулирует развитие мозга

Идея о ведущей роли общественного образа жизни в прогрессивном развитии мозга у приматов стала в последнее время почти общепризнанной среди приматологов и антропологов. По-видимому, именно жизнь в больших, сложно организованных коллективах, где между особями складывается замысловатая система личных отношений, была главным стимулом увеличения мозга в эволюции обезьян, включая и предков человека.

Теория социального интеллекта предсказывает, что жизнь в большом коллективе должна увеличивать нагрузку на определенные отделы коры, что, в свою очередь, может вести к увеличению объема серого вещества в этих отделах. Ведь серое вещество, как и мышечная ткань, от постоянных тренировок может расти.

Британские нейробиологи проверили это предположение на 23 молодых (четырехлетних) макаках-резусах, которых примерно на 1 год поместили в коллективы разного размера (от 1 до 7 особей в группе). Размер группы, в которую попала та или иная обезьяна, не зависел ни от особенностей ее характера, ни от того, в какой группе она жила до начала эксперимента.

Объем серого вещества в разных отделах мозга оценивали при помощи МРТ. Полученные результаты совпали с теоретическими ожиданиями. У обезьян, живших в больших группах, объем серого вещества в нескольких отделах мозга к концу эксперимента оказался достоверно больше, чем у обезьян, живших в маленьких группах. Обратного эффекта, то есть меньшего объема серого вещества у обезьян из больших групп по сравнению с обезьянами из маленьких групп, ни в одном участке мозга не было замечено.

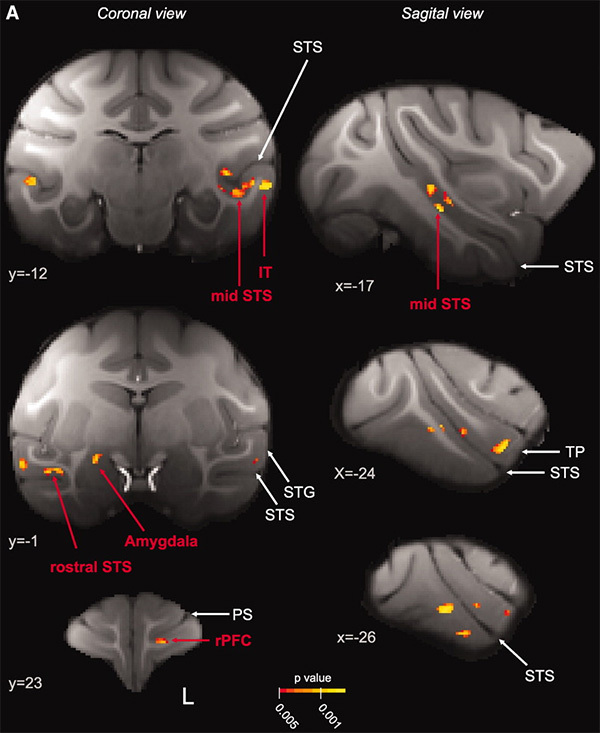

Участки мозга макак-резусов, объем серого вещества в которых увеличивается у особей, живущих в больших коллективах (выделены желтым и красным). Слева — фронтальные (поперечные) срезы мозга, справа — сагиттальные (продольные). STS — верхняя височная борозда, IT — нижняя височная извилина, Amygdala — миндалина, STG — верхняя височная извилина, TP — височный полюс, PS — основная борозда, rPFC — ростральный отдел префронтальной коры. Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Наиболее значимая положительная корреляция между размером группы и объемом серого вещества характерна для середины верхней височной борозды (superior temporal sulcus, STS), ростральной части верхней височной извилины (rostral superior temporal gyrus, STG), нижней височной извилины (inferior temporal gyrus, IT) и височного полюса (temporal pole, TP). Увеличение коллектива обезьян на одну особь (в пределах исследованного диапазона, то есть от одной особи до семи) приводит к увеличению объема серого вещества в этих отделах мозга в среднем на 5,42%.

Перечисленные отделы мозга у макак и людей участвуют в восприятии лиц и жестов (STS), в распознавании звуковых сигналов и хранении семантической памяти (STG); повреждение TP у макак ведет к нарушению эмоциональных реакций. Увеличение объема серого вещества в этих отделах при жизни в большом коллективе, вероятно, отражает повышенную потребность в анализе мимики, жестов и звуковых сигналов соплеменников.

У макак, живших в больших группах, увеличилась также миндалина (amygdala) — отдел мозга, играющий важную роль в эмоциональной регуляции поведения. У людей тоже выявлена положительная корреляция между кругом общения (размером социальной сети, в которую вовлечен человек) и объемом миндалины, однако на людях не удалось выяснить, где тут причина, а где следствие. Эксперимент на макаках показал, что причинно-следственная связь направлена от размера коллектива к размеру миндалины. Что, впрочем, не исключает существования связи, направленной в обратную сторону — от размера миндалины к количеству особей, с которыми данный индивид взаимодействует.

Размер группы также положительно коррелирует у подопытных макак с объемом ростральной части префронтальной коры (rostral prefrontal cortex, rPFC). У людей эта часть мозга (вместе с STS и некоторыми другими участками) играет ключевую роль в оценке намерений других людей и прогнозировании их реакций, то есть в том, что называют «теорией ума» или «моделью психического»

Логично предположить, что увеличенный объем серого вещества в участках мозга, связанных с социальными отношениями, способствует более эффективному социальному поведению. У макак хорошей мерой этой эффективности является социальный статус или ранг, занимаемый особью в группе. Авторы оценили социальный ранг 11 подопытных самцов (9 из которых жили в группах из 4 или 5 обезьян) по количеству «побед» в конфронтациях с соплеменниками. Оказалось, что общественное положение самцов положительно коррелирует с объемом серого вещества в rPFC и IT. Таким образом, предсказания теории социального интеллекта снова подтвердились.

Авторы также обнаружили, что у обезьян из больших коллективов повышена корреляция между уровнем активности STS и передней части поясной извилины (ACC gyrus). Последний отдел у макак, как и у людей, отвечает за оценку социально-значимой информации, получаемой от соплеменников. Повышенная скоррелированность отмечена также между работой STS и тех участков мозга, которые посылают в STS зрительную информацию. Таким образом, с ростом коллектива не только увеличивается объем некоторых участков мозга, но и растет степень скоординированности их работы (вероятно, благодаря усилению синаптических связей между ними).

Исследование показало, что увеличение «социально-ориентированных» отделов мозга может быть не только причиной (или базисом) участия индивида в сложной сети общественных взаимоотношений, но и следствием такого участия. Эти отделы можно натренировать, подобно мышцам, а конечным результатом такой тренировки может стать рост общественного статуса индивида.

Автор статьи Александр Марков

(с.) ЭЛЕМЕНТЫ