Моменты Соловков. Раз

Лето 2025 — Соловки, киты и тюлени

Ещё из мелких достопримечательностей на Соловках — это острова Топы с маяком и лежбищем тюленей и Белужий мыс с белухами. У меня оба пункта были в одной экскурсии (кругосветка) и оба вышли не особо удачными. На остров помешала высадиться погода (было сильное волнение), а к белухам мы не подходили близко, бинокль же и телеобъектив я забыл дома.

Маяк на одном из Топов. К нему можно высаживаться. На острове живут чайки и, время от времени, валяется одинокий тюлень, которого прогнали с основного лежбища на втором острове. Маяк автоматизированный, потому людей на острове постоянно нет, только пару раз в год меняют батарейки.

Красное — Топы, желтое — белухи.

Одинокий тюлень (морской заец) у маяка. Высадиться мы не смогли, потому любовались на него издали.

А он любовался на нас. Пока мы дрейфовали невдалеке, он только менял позы и подозрительно на нас посматривал. Но стоило завести двигатель, как заец сразу занырнул — они больше по слуху ориентируются.

А на Малом Топе высадки нет, но тюленей на нём лежит заметно больше. Если поедете — берите с собой бинокль или длинный объектив для фотоаппарата. У меня объектив был хороший, но короткий. Впрочем, на тюленей его более-менее хватило.

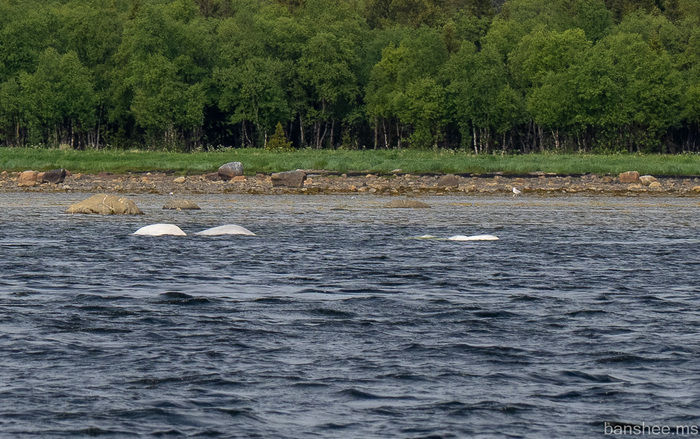

А вот с белухами получилось заметно хуже. Вообще, ещё по Териберке было ясно, что киты сильно от удачи зависят. В данном случае киты-то были, но вот точка наблюдения была далеко не самая удачная выбрана. «В последнем ряду».

Белухи приходят к берегу с приливом, резвятся там с детёнышами до отлива и уходят. Если ты вдали и без хорошей оптики, то видишь только белые спинки.

Раз на раз не приходится. Всё зависит от погоды, времени прихода, капитана катера и т.п. Некоторые не стоят на якоре, а пытаются на лодке по течению мимо стаи сплавится, к примеру. Мы же именно что на якоре стояли.

По Топам и белухам могу сказать, что экскурсии потенциально могут быть интересными, но всё очень сильно зависит от погоды и гида. Брать их в комплексе не советую, берите в конкретную точку. Тогда более гибко можно будет выбрать время и погоду и спокойно перенести на другой раз. Комплексную же разбивать не будут и просто привезут вас в точку для галочки. На белух, кстати, ещё с берега смотреть можно. Но там тропинка не самая простая. Ну и ещё раз повторюсь — хорошая оптика обязательна. Если бы у меня с собой она была, то даже «с задних рядов» я бы увидел заметно больше.

Лето 2025 — Соловки, остров Большой Заяцкий

Большой Заяцкий — самый посещаемый из островов архипелага (после Большого Соловецкого, само собой). Сюда экскурсии ежедневны и многочисленны. Но посетить всё равно стоит, на мой взгляд. Пусть лабиринты и неказисты, они всё же довольно стары. Ну и церквушка, которая ещё Петра помнит (Андреевский скит).

Мы приплыли на остров довольно удачно — как раз оттуда отплывали две больших группы. И мы гуляли в полном одиночестве, никто под ногами не мешался.

Внутри церкви. Изначально она была построена в 1691 как часовня, а в 1702 по приказу Петра 1 была перестроена в церковь. Во времена лагеря тут располагался женский изолятор.

Остров в основном покрыт мхом и валунами.

Мох считается памятником природы, потому ходить предлагается по деревянным мосткам.

Говорят, что на острове находится 13 лабиринтов, но туристам показывают только три. Гид говорил, что только эти сохранились, а от остальных немного осталось. Возраст лабиринтов около двух тысяч лет, гипотез о происхождении много, но мне наиболее разумной кажется ритуальная. Потому что «ловушки для рыбы» или «ориентиры для моряков» слишком уж за уши притянуты. Рыбы не настолько тупые, чтобы в таких лабиринтах заблудиться, а морякам их с воды всё равно не видно.

Так же рядом с лабиринтами довольно много небольших каменных курганов. Под некоторыми пусто, под некоторыми находили остатки тюленьих костей.

До посёлка отсюда относительно недалеко, потому во времена давние в бухте между островами был небольшой порт для перевалки грузов. Тут их сгружали с морских кораблей, а потом на местных лодках перевозили к монастырю.

Спуск к берегу.

Так называемая «каменная розетка». Зачем сделали — тоже никто не в курсе, но основная гипотеза — солнечные часы. Раньше по краям кусочки кварца лежали. Но, похоже, их растащили на сувениры.

Так розетка выглядела 15 лет назад.

Церковь на острове действующая, но постоянного священника при ней нет. Раз в неделю приезжает с острова и проводит обряды. В домике живёт местный служитель, туристов внутрь не пускают.

Как выше написал, посетить стоит. Если выбирать между Муксалмой и Заяцким — тут «историчнее».

Лето 2025 — Соловки, остров Большая Муксалма

Соловки — это не только монастырь с посёлком, но и пара десятков других интересных точек. Правда, те точки очень маленькие и долгого визита не заслуживают. Так что приходится брать количеством. Остров Большая Муксалма с дамбой — это из второстепенных точек, куда сходить можно, но либо во второй визит, либо после того, как посетишь все первостепенные достопримечательности.

Большая Муксалма находится рядом с восточным берегом Соловецкого острова и туристы туда добираются тремя путями. Первый вариант (синий) — это официальная экскурсия только туда. Сперва из посёлка пешком или на машине до причала в Долгой губе, затем на катере до острова, там прогулка от скита до дамбы и на дамбе катер забирает обратно.

Второй вариант (желтый) — это на катере прямо из посёлка. Высаживают на дамбе, гуляют до скита и обратно, потому снова на катере. Используется реже, обычно в тех экскурсиях, где несколько точек совмещаются. К примеру, Муксалма и Заяцкий.

Ну и третий вариант (красный) — дойти по суше. В экскурсиях используется очень редко — по этой дороге даже уазик с очень большим трудом пролезет. Потому ей обычно пользуются самостоятельные туристы пешком или на велосипедах. Там километров десять по болотистой дороге, потому получается два часа туда, два обратно. В сухую погоду дорога нормальная, после дождя лучше идти в сапогах. И запасаться средствами от комаров. В прошлый визит я до острова добирался по синему пути, а потом не стал садиться на катер и до посёлка шёл пешком по красной дороге.

В этот же раз у меня экскурсия была совмещённая, потому и приехал на катере прямо из посёлка, по жёлтому пути.

Пришвартовались прямо к дамбе между островами, без всяких причалов.

Дамба в данном случае название неправильное, формально это «мостовой переход» между островами. Но зовут дамбой, так что буду продолжать называть так. Это насыпная дорога между островами, длиной в районе 1200 метров и шириной порядка шести метров в самом широком месте.

Начали дамбу отсыпать где-то в 1830 году, закончили к 1865. Снаружи она состоит из крупных камней, внутри из более мелких и песка. Изначально камни держались сами по себе, только позднее некоторые были скреплены железными скобами. Извилины дамбы служат волнорезами, потому что приливы и отливы создают в проливе довольно сильное течение. И на прямую конструкцию оказывалось бы более заметное давление.

В центре дамбы находятся три арочных пролёта для пропуска воды и небольших лодок. Во актуальные времена по краям дороги стояли деревянные перила.

Каменные насыпи ближе к точке съёмки — это остатки рыбных садков, где хранили «излишки» улова. Вода была проточная, но выхода в море у рыбы не было, потому она могла в живом виде достаточно долго тут храниться.

А вообще дамба была построена для того, чтобы гонять по ней скот на пастбища. Остров Соловецкий большей частью заполнен лесами и водой (озёра, болота), потому пасти на нём крупные стада можно мало где. В то время как Большая Муксалма обладала сравнительно большими лугами. Потому на ней и было устроено животноводческое хозяйство монастыря, Сергиевский скит. Вдали виднеется причал, и крыши строений скита.

Дорога после дамбы проходит вдоль валунных полей. Это уже природные образования, не рукотворные.

Впрочем, одинокие деревья в этих полях имеются.

С другой стороны дороги лежит большой белый камень, резко выделяющийся среди обычных тут гранитных валунов. Лежит давно, вроде про него в мемуарах некоторые из местных пленников упоминали.

А так дорога к скиту идёт по коротенькой аллее, укрытой ветвями.

Пока шли — посмотрели на задницу самого крупного местного обитателя, лося. Они сюда приплыли с материка относительно недавно (в начале нулевых) и расплодились, благо естественных врагов у лося тут нет, а охота запрещена. Впрочем, разговоры о том, чтобы лишних отстреливать, идут — потому что мало того, что лоси людям мешаются временами, они ещё и клещей на остров занесли.

Сергиевский скит — когда-то самый крупный из скитов монастыря. Тут было животноводческое хозяйство, ферма. Стояла церковь, два келейных корпуса — каменный и деревянный, коровник, конюшня, птичник… Сегодня же желание возродить всё это у монастыря есть, но людей, которые хотят тут жить, пока не наблюдается. Каменный корпус отреставрирован и пригоден для жизни двух-трёх десятков человек. Но живёт тут только один монах Моисей.

Когда мы пришли, он занимался тем, что починял примус. В смысле — старый грузовик. Ездить на нём тут особо некуда — по дамбе даже если и пройдёт, то в лесу застрянет. Но в силу отсутствия действующего хозяйства — тоже занятие.

Гид говорил, что туристов Моисей не особо любит, но к нам отнёсся нормально и даже показал внутренности отреставрированного келейного корпуса — там мало кто бывал. По жилым помещениям мы особо не ходили, но заглянули в библиотеку.

А в коридорах было пустовато и было ощущение, что ремонт ещё не закончен.

Несколько фото из 2010. В прошлый мой визит данный корпус выглядел так. А останки птичника, что слева, ещё не были убраны под крышу.

Как выше писал, группа обратно отправилась на катере, а я тогда решил идти в посёлок пешком.

Дорога была более-менее сухая, но трудные места тоже попадались.

Впрочем, и красивых место в пути тоже имелось.

Большую Муксалму я считаю достопримечательностью «второго сорта». Её имеет смысл посещать либо во второй визит, либо после того, как посетите «первосортные» места. И лучше всего сюда именно стандартной экскурсией ехать — через Долгую губу. Больше наполненность получится, чем когда просто на катере из посёлка. Ну или, если времени у вас достаточно, то всегда можно сюда добраться пешком или на велосипеде. Но это по хорошей погоде, чтобы хотя бы пара дней без дождя была перед прогулкой.

Лето 2025 — Соловки, вокруг монастыря

В монастырь я во время этого посещения Соловков не заглядывал. Разок только прошелся по территории от ворот до ворот. Но вокруг ходил не единожды, так что фотографий с разных сторон набралось довольно много.

Панорама монастыря со стороны «моря» (бухты Благополучия). С этой точки, наверное, лучший вид. Достаточно близко, чтобы видеть детали, но и достаточно далеко, чтобы оценить протяженность стен.

К воде у монастыря выходят Святые ворота. 15 лет назад они не были доступны для публики, хотя, возможно, тогда это было из-за приезда патриарха.

Сейчас же они доступны всем. Вход в монастырь бесплатный, да и по внутренним помещениям вроде тоже никто ходить не запрещал. Над воротами — Благовещенская церковь.

Дороги вокруг монастыря сейчас пешеходные, машины ездят по «объездной» вокруг озера, делая крюк в пару-тройку километров. Над стенами видны колокольня и Спасо-Преображенский собор.

Перед монастырём расположен причал Монастырский и монастырские же теплоходики. Они возят паломников из Кеми на острова, плюс возят людей на экскурсии на Заяцкий остров и Анзер. Не обязательно паломников. У музея, кстати, тоже свой теплоход есть. Башня называется Корожная, но причины, по которым её так назвали, точно неизвестны. Гипотез, впрочем, много. К примеру, одна из них - от слова "корги".

«Пятисотрублёвый» вид на монастырь с дальнего берега Святого озера. Не точный, но такой ракурс мне больше нравился.

По всему посёлку натыканы часовенки, непосредственно у монастыря их три — Часовня Петра и Павла, Часовня Александра Невского и Часовня Константина и Елены. И все сейчас ремонтируются.

Вид в сторону монастыря от Тамарина причала

С двух стороны у монастыря вода — море и озеро, с третьей его защищают остатки вала и рва.

Камни в основании башен довольно крупные. Но, вопреки популярным среди зрителей рентв идеям, не обязательно быть инопланетянином, чтобы двигать камни. Есть такие вещи как покаты, рычаги и верёвки. Башня — Никольская.

На набережной Святого озера.

Белая башня и Сушило — постройка, использовавшаяся для сушки зерна. Ну и по совместительству служило тюрьмой.

Внутри монастыря. Трапезная палата, галерея, колокольня и Никольская церковь. На постаменте стоит колокол «Благовестник», отлитый в память о событиях Крымской войны, когда монастырь подвергся обстрелу британских кораблей.

Туристы, отдыхающие на фоне наместнического корпуса.

Автопарк монастыря. Самые распространённые машины на острове — уазики.

Архангельская башня и Архангельские же ворота рядом с ней. Хотя то не ворота, а так, калитка.

Ещё один вид на монастырь через Святое озеро.

Продолжение поста «Запустили в серию БЭК "Визир"»4

Первый в Поморье безэкипажный катер(БЭК) доставил на Соловки из Архангельска важный груз

Путь до архипелага занял 21 час и 9 минут. 95% маршрута судно прошло в автоматическом режиме без применения ручного управления. (" Мы буквально совсем немного поуправляли в ручном режиме, когда отходили от пирса, и когда уже подходили к Соловецким остовам.")

Доставили 150 килограммов для Архоблэнерго. До арктического архипелага "Бриз" шел в сопровождении лоцмейстерского катера "Капитан Шершнев".

Губернатор Архангельской области:

Наша цель – в течение двух лет сделать такие суда частью логистической системы региона. Для этого активно работаем над созданием нормативно-правовой базы и оценкой экономической целесообразности. Специально созданная межведомственная рабочая группа рассматривает все организационные вопросы.

Также предложил компании-разработчику рассмотреть возможность получения статуса резидента Арктической зоны РФ и наладить производство беспилотников у нас в регионе.

источники:

Лето 2025 — Цены на продукты на Соловках

Когда был в продуктовом магазине — сделал несколько фото ценников. Почему-то, когда говоришь о том, что если на какой-то «остров», люди часто интересуются, сколько там что стоит. Хотя сами туда и не собираются. Впрочем, мне не особо сложно ценники сфотографировать. Если вообще про это вспоминаю. :)

Сыры

Ещё сыры, теперь плавленные

Молочное

Рыбное

Колбасное

Мясное

Виски

Коньячное

Как я понял, магазин работает, большей частью, на туристов и на местных, когда надо что-то купить «вотпрямощаз». Большие объёмы покупаются на материке, в Кеми.

Пекарня на острове своя, но точных цен на хлеб не припомню. Калитки с ягодами стоили 80-100 рублей, какой-то местный чёрный хлеб — около 70 за буханочку в 300 грамм.

Пообедать в кафе «Кают-компания» мне обходилось в 1000-1300, в зависимости от блюд. Брал салат, горячее, напиток и какой-нибудь десерт.