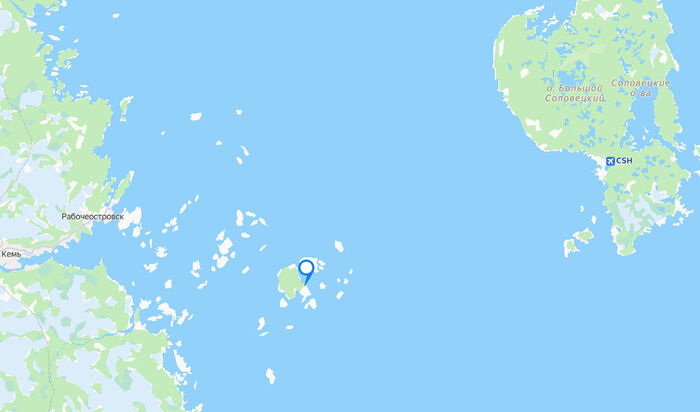

Секирная гора — обычно первая из «обязательных» экскурсий на Соловках после монастыря. Я на ней был в своё время без экскурсии, так что решил посетить снова, уже с гидом. Ну и дополнительно ещё две-три точки посетить.

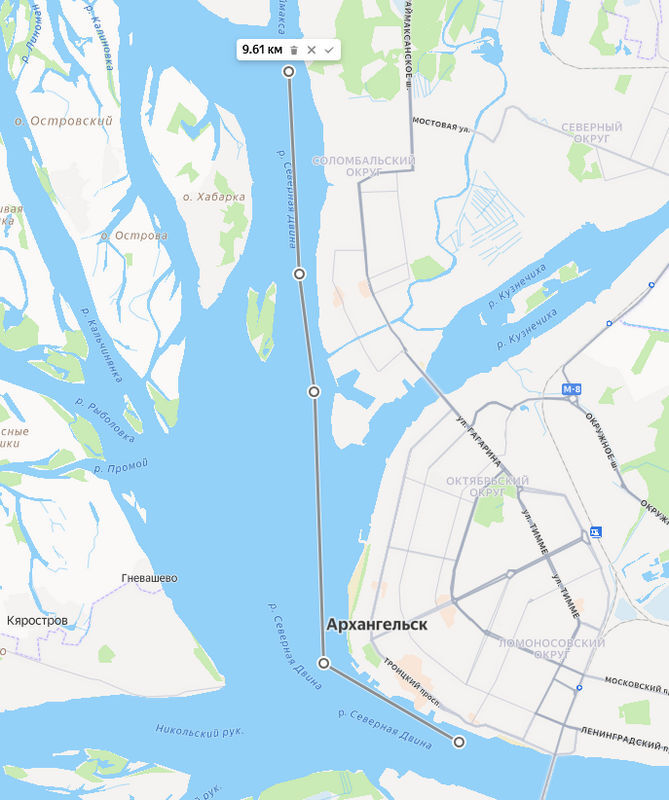

Гора находится примерно в 10 километрах от посёлка. И дорога до туда вполне пристойная по местным меркам. Грунтовка, но ровная и обслуживаемая.

Так что сюда вполне нормально проезжают «большие» автобусы. У меня группа, впрочем, была маленькая — три человека плюс гид с водителем, так что мы ехали на буханке. Это стоянка у начала подъёма на гору.

Подъём там довольно пологий по спирали, потому проблем никто не испытывал.

Первое строение на подъёме — валунная баня. Была построена на этом месте из-за того, что рядом получилось вырыть колодец.

Наверху находится деревянный келейный корпус, из-за которого виднеется купол церкви Вознесения Господня, совмещённой с маяком. Церковь построена примерно в 1860 году и маяком задумывалась сразу.

Наверху около церкви есть смотровая площадка.

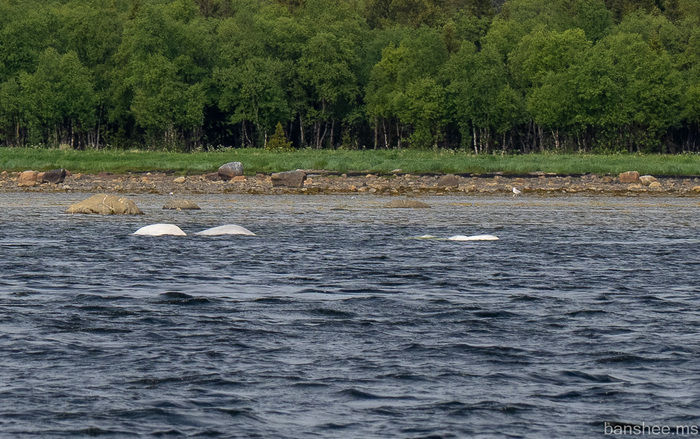

А вот сектор обзора с этой площадки ограничен, несмотря на то, что это самое высокое место на острове. Можно смотреть только на северо-восток — на озеро Долгое, а в остальные стороны мешают смотреть деревья.

Вниз к дороге можно спуститься по прямой лестнице. Исторически она тут была почти с основания скита, но это — современная реплика, причём недавняя. Предыдущая сгнила к середине десятых. Ходит байка, что поднявшимся по лестнице отпускаются грехи, но это так не работает. Зато как наказание её использовали — провинившиеся должны были два ведра воды принести снизу.

Внутри церкви. В годы лагеря тут располагался штрафной изолятор. Люди должны были молча и неподвижно сидеть на лавках в практически не отапливаемом помещении.

Примерно посреди подъёма находится спуск к кладбищу узников соловецкого лагеря.

У начала спуска стоит поклонный крест красного цвета, в память новомучеников соловецких. Новомученики — это не все, погибшие на Соловках, а священнослужители, которые находились там в заключении. Не все из них погибли на Соловках, некоторые пережили лагерь и успели ещё лет 20-30 после него по другим тюрьмам и ссылкам помотаться.

Кладбище тут символическое. Потому что никто не знает, сколько людей было на самом деле расстреляно и захоронено. А раскопки были заморожены практически в самом начале.

Во время раскопок были найдены и перезахоронены тела 70 человек. Могилы более-менее пристойно оформили, кресты периодически подновляют, но больше тут не копают. На вопрос «почему», гид сказал, что музей добро не даёт.

Уехав с Секирной горы мы приехали к Савватиевскому скиту. Тут было одно из первых монашеских поселений на острове, Савватий и Герман Соловецкие жили здесь шесть лет после прибытия на остров в 1429 году. Церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери бьыла построена в 1860 году, келейный корпус — в 1890-х. Во времена лагеря тут по началу размещались политические заключенные, но они хотели много свобод и боролись за это. Потому в 1825 году их отправили в другие тюрьмы. Во время войны здесь располагались учебные классы и администрация соловецкой школы юнг, жили офицеры и преподаватели.

Сейчас скит закрыт для посетителей, но принимает «безбородых трудников» на лето.

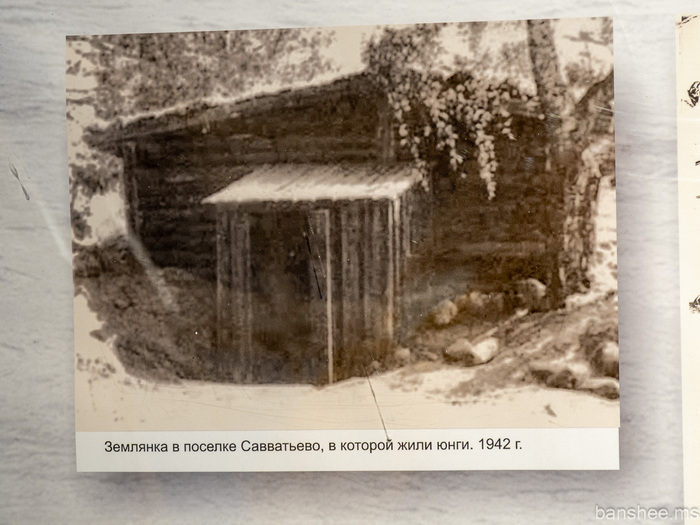

Сами же юнги жили в нескольких километрах от школы, в землянках в лесу. Пирамидка отмечает тропинку к этому месту. Хотя гид сказал, что это творчество водителей, которым делать нечего и в ожидании группы укладывают новые камни.

От самих землянок осталось немного, только земляные валы, заросшие лесом. Да и не были они тем, что обычно представляется при слове «землянка».

Они были больше похожи на деревянные дома, присыпанные по краям землёй. Школа просуществовала относительно недолго, успела сделать только три выпуска, причём последний уже фактически после войны. Землянки же строили первые ученики этой школы, выпуск 1942 года.

После войны где-то выжившие выпускники школы начали каждые несколько лет собираться на острове. Пока их было относительно много, это оформлялось как праздник — с лодочными гонками и т.п. Последняя же встреча была вроде как в 2022 году и её (по словам гида) провели в виде пикника на берегу озера Утинка, что находится около бывших землянок. «Юнг» на встрече было несколько человек, ибо даже самым молодым уже за 90.

Последняя точка — дамба Красного озера. Была построена в 18 веке, чтобы перенаправить сток озера в сторону Святого озера (и монастыря).

Большое Красное озеро — бывшее Белое — самое крупное озеро на острове. Возникло на месте нескольких озёр после строительства дамбы. И вода из него по каналам ещё через несколько озёр приходит в Святое озеро

По пути тут ещё был Исаакиевский скит (пустынь), он он закрыт со времени ковида. И, если в Савватьево можно было хотя бы у церкви постоять, то тут разве что у забора огородного можно было встать.

Сразу после экскурсии мне по первости она показалась не особо хорошо продуманной. Но, сев и подумав, я решил, что и скит и землянки юнг — это хорошее дополнение к истории островов. Скит связан с Секирной горой по «религиозной части», а землянки со скитом — по «юнговой». Это показывает, как одна точка на острове может быть многослойной с исторической точки зрения. И как одно место переходит в другое, а затем в третье… И вот после этой экскурсии музей юнг в посёлке смотрится совсем иначе, чем если зайти в него без подготовки.

Ну а дамба так, просто по пути была — если всё равно проезжали мимо, то почему бы и не рассказать о ней было?