Почему в Конобеево не били коней, а в Ратмирово не мирились рати

Все названия населенных пунктов, заканчивающиеся на «-ово», «-ево», «-ино»… произошли от фамилий, заканчивающихся, соответственно, на «-ов», «-ев», «-ин».

Название села Ратчино произошло от фамилии Ратчин, которая, в свою очередь, была произведена от имени Ратча – уменьшительной формы таких древних имен, как Ратибор, Ратислав и тп.

Населенный пункт Лопатино получил свое название по чьей-то фамилии Лопатин, а вовсе не из-за того, что в этой местности что-то копали лопатами.

Ратмирово названо по фамилии Ратмиров, образованной от имени Ратмир, и это название населенного пункта вовсе не означает, что здесь когда-то мирились рати.

Сабурово – от фамилии Сабуров, произведенной от имени Сабур. И нет оснований полагать, что неизвестного нам родоначальника этой фамилии что-то связывало с местностью, где позже возник данный населенный пункт.

Название же села Конобеево произведено от фамилии Конобеев, которую получили потомки человека по прозвищу «Конобей». Это прозвище никак не связано с конями.

«Конобеем» называли любителя азартных игр. Прозвище составлено из слов «кон» и «бей» - бить по кону.

Люди, далекие от лингвистики, дают свои, далекие от истины, объяснения топонимам. В таких версиях, например, - село Конобеево так названо «потому что здесь татары били коней». Это объяснение неверно не только из-за несоответствия научным данным, но даже и из-за своей нелогичности. Зачем татарам убивать лошадей, являющихся главным средством передвижения и перевозки грузов. А если даже и в этой местности, где вовсе не было развито коневодство в таких масштабах, вдруг образовалось избыточное количество лошадей, позволяющее часть поголовья пустить на мясо, то гораздо проще отогнать этих коней своим ходом к местам расположения отрядов, где и использовать «в котел». А не забивать их всех в одном месте, чтобы потом организовывать доставку конины по местам её использования в пищу.

Как сказал классик: «…Но сотни истин нам дороже нас возвышающий обман».

Поэтому люди все равно будут придумывать и пересказывать более им интересные версии происхождения названий их сел и деревень. Эти рассказы не имеют ничего общего к лингвистике и к истории, и могут быть интересны лишь собирателям фольклора.

***

Материал подготовлен для газеты и сайта "Восинфо".

https://zen.yandex.ru/media/id/5d63dae9b5e99200aed90460/poch...

Тихвин и память о нём в Иркутске

Почему в сибирском городе Иркутске центральная площадь и улица назывались "Тихвинские"? Какая связь между этими городами, хотя расстояние почти в 5700 км? Какие свидетельства о взамосвязи этих городов существуют поныне - ответ в моём видео-экскурсе.

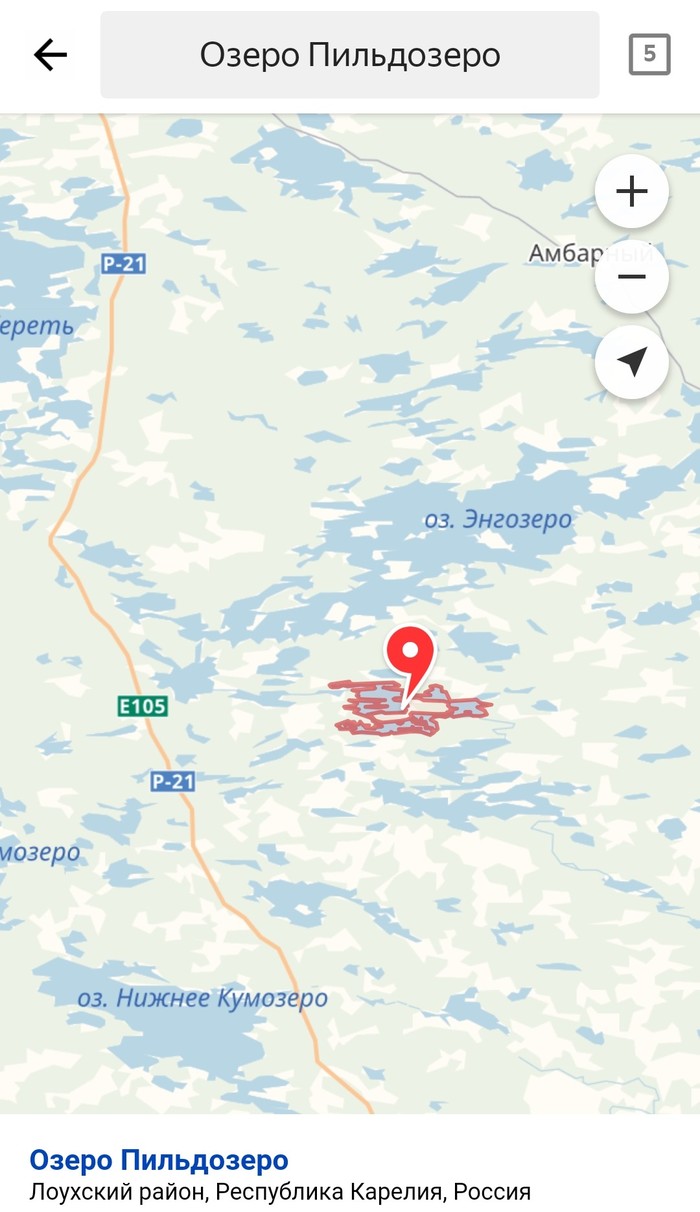

Безжалостный карельский нейминг

- Нам срочно надо придумать название для озера.

- Название для чего?

- Для озера

- Озеро... Хм... Озеро... Озеро Пильдозеро

Глава I. Заметка 2. Так по-каковски говорят кыргызы?

(Продолжение книги Счастье с иным лицом. Записки петербурженки в Кыргызстане)

#МОЙБИШКЕК

Часть 1. Загадка

Брожу я по городу, от нечего делать проникаюсь бунтарским духом граффити. Всякие философские рассуждения вроде «Легальная водка убила больше, чем нелегальное граффити» или «Будь собой – следуй за мечтой!» меня мало интересуют, я ищу местные приметы. Ага, кто-то написал: «Ради Аллаха, не рисуйте на стенах!» Хм, вот это уже любопытно…

Однако желающих порисовать не так много – самое главное проще передать словами. Эмоции, как всегда, зашкаливают: одна просит у любимого человека прощения, другой умоляет девушку стать женой… Выражения разные, суть одна: «Айчүрөк (Айдана, Каныкей и т. п.) Я тебя люблю», «Алмаз + Чолпон НА ВЕКИ ❤», «Жаныбек красавчик», «Кымбат Будь моей», «Калия душа моя», «Любимый, Бакыт! С Днем Рождения!»… Или вот, например, такое «объявление»:

Стоп! Вас ничего не смущает? Как-то мне, иностранке, подозрительно все понятно. Если бы там было: «Люблю тебя, Маша! Твой Саша» - я бы не удивилась. Но что-то я сомневаюсь, что у Каныбека и Нургуль есть хоть капля русской крови…

Кыргызы – как это ни странно! – умеют говорить по-кыргызски; но в любви почему-то изъясняются на «великом и могучем»… В чем же тут фишка?

Ладно, едем дальше… причем в самом прямом значении этого слова. Читаю названия на пригородных маршрутках: Ивановка, Лебединовка, Ново-Павловка, Военно-Антоновка, Красная Речка, Буденовка, Дмитриевка, Ново-Покровка... Я точно в Кыргызстане? Да ладно! Вот что значит до недавнего времени одна страна! И следы прошлого никто не решается убирать. Про них как будто забыли...

Но в прошлом ли дело? То, что я наблюдаю, - это не просто осколки уходящей эпохи. Это живой облик современного Бишкека. Я гуляю по улицам – и меня не покидает ощущение дежавю: аптеки «Фармамир», «Лекарь» и «Айболит», салоны красоты «Женские секреты», «Звезда» и «Черная кошка», оптики «Очкарик», «ГлазОК» и «Прозрение», столовые «Ложка», «Поварешка» и «Студенческая», магазины одежды «Gардеробчик», «Смешные цены» и «Модный домик», обувные магазины «Красивые шаги», «Обувайка» и «Золушка», автомойки «Ручеек», «Водопад» и «Веселые шланги»… Примеры можно умножать до бесконечности: «Уютный дворик», «Капелька счастья», «Аленка», «Искушение», «Чуйская правда. Шашлык от Феди», «Миллион роз», «Ромашка», «Авоська. Еда с собой», «Покупайка», «На Крючке», «Колобок», «Сударушка»… И так далее, и тому подобное.

Причем даже названия с ярко выраженным местным колоритом звучат, тем не менее, по-русски: «Сладости востока», «Дым востока», «Банк Азии», «Урюк» (а не «өрүк», заметьте!), «Золото Тянь-Шаня»…

А как вам такое сочетание русского слова и арабской стилистики? Просто ядерная смесь, не так ли?

Может, мне приснилась, что я уехала из РФ – а на самом деле я просто оказалась в русской глубинке? Причем ведь кыргызский язык – не славянский, он даже не родственный русскому. Они сами-то понимают, что у них тут написано?

Часть 2. Отгадка

Хорошо, что мы другой расы. Русских сразу узнают и обращаются к нам везде только по-русски. Да и общаясь между собой, кыргызы нередко вставляют в свою речь отдельные русские словечки и целые фразы, ловко жонглируя двумя языками.

Помню, в период моего первого знакомства с Бишкеком меня почти шокировала одна сценка. Идет бабушка-кыргызка, ведет за руки двух внучат. И поет им: "Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали, тарам-пам-пам, тарам-пам-пам..." Я остолбенела. Наверное, если бы она заговорила цитатами из «Манаса»*, я бы меньше удивилась. Она - кыргызка, они - кыргызы... Почему по-русски?!

Или еще эпизод. Старшеклассники-кыргызы, парень и две девчонки, болтают между собой… опять-таки, я все понимаю. Вдруг молодой человек, словно щеголяя, произносит несколько фраз на чистом кыргызском, и смотрит с усмешкой на своих подруг: мол, слышали, каков я – а вам слабо? Девушки качают головами, одна из них спрашивает: «Ты, наверное, в кыргызской школе учишься? Я б тоже хотела…» Другая ей вторит: «А я когда пытаюсь по-кыргызски что-то сказать, надо мной все смеются, говорят: ты что, из Баткена приехала?» (Баткен – самая дальняя от Бишкека область республики.) Они горюют, а мне радостно – вновь слышу родную речь…

Со временем я поняла, что ничего удивительного в таких сценках нет, все в порядке вещей. Действительно, многие представители интеллигенции из кыргызов не знают кыргызского! Их родной язык - русский. Немало и двуязычных, владеющих в совершенстве обоими языками. Да и большинство кыргызов (я говорю о Бишкеке) довольно сносно изъясняются по-русски. Есть, конечно, и такие, которые двух слов связать не могут, но их единицы… пока что.

Пока что почти все уличные надписи (названия школ, поликлиник, кафе и аптек, предвыборные плакаты и обычная реклама) - двуязычные, а некоторые и вовсе – только на русском. Если же какой-нибудь билборд целиком на кыргызском без перевода, то закрадывается мысль – может, это иностранная компания, они недавно контачат с нами и еще не просекли всех фишек? Думают, небось, что в Кыргызстане живут кыргызы и говорят по-кыргызски – хе-хе, как бы не так! А еще без перевода остается все, что касается национальных традиций, исторической памяти народа, и, без сомнения, ислама – видимо, предполагается, что русскоговорящим все это чуждо и не интересно.

Русский язык здесь нужен не только нам, русским, - это универсальное средство общения между народами, скрепа многонациональной страны, в которой обитают узбеки и дунгане, уйгуры и таджики, турки и казахи. Кыргызский, конечно, был и остается государственным, но русский до недавнего времени имел статус официального языка. Правда, уже принято решение к 2020-ому году от этого уходить – почитайте вот нашу «Национальную программу развития государственного языка и совершенствования языковой политики». Там, в частности, говорится, что кыргызский язык и литература могут стать обязательными дисциплинами при сдаче ОРТ – Общереспубликанского тестирования (что-то вроде ЕГЭ в России). Теперь блестящим русским не отделаешься: хочешь поступить в вуз и сделать карьеру в этой стране – будь добр выучить «кыргыз тили».

Так что мы живем на сломе эпох. О целесообразности этого шага можно спорить – для нас, конечно, это плохо, но для страны в целом, я считаю, - нормально и естественно.

Будем, по крайней мере, радоваться, что мы застали уникальную языковую ситуацию, достойную того, чтобы лингвисты посвятили ей десятки диссертаций...

На этом фото - мои студенты на курсах английского, любимая группа. Щелкнула их на память перед выходом в декрет. Апрель 2017-ого, у меня уже семь месяцев – пора и честь знать! Вы видите, какие лица. Однако эти ребята, как и большинство моих учеников (а я успела выпустить, думается, групп 30), прекрасно говорили по-русски без всякого акцента...

Ну что, нашли вы ответ на мои загадки? Если да, то я за вас рада – потому что у меня готовых ответов нет, на самом деле. Все, о чем я пишу, - это лишь пища для размышления…

*«Манас» – самый значимый для кыргызов эпос.