Многие знают, что в истории России была Кавказская Война. Но лишь единицы знают о том, что русские были на Кавказе за 2 с половиной века до того! Несколько эпизодов очень подробно описаны у Карамзина в "Истории Государства Российского". Лишь спустя много времени, я узнал, что таких эпизодов было больше. Сейчас я попробую осветить их.

1. Поход Черемисинова в Дагестан. 1560.

В 1557 и 1558 году кабардинцы настойчиво "осаждали" русскую администрацию в Астрахани с просьбой о военных действиях против Газикумухского шамхальства (государство на Кавказе), врагами которого и являлись. Так же масла в огонь подливал тот факт, что в шамхальстве укрывались сыновья свергнутого ногайского бия. Новый же правитель ногайцев, союзник Русского Царства (кстати, в то время правил Иван Грозный) был постоянно в напряжении от того, что "законные наследники" жаждали свергнуть узурпатора.

Так вот Русское Царство хотело показать шамхалу (правителю), что не стоит обижать союзников России и не искать дружбы затевать недоброе с Крымом и Османской Империей, особенно с учётом того, что из Астрахани в его владения было рукой подать. К тому же сыграла свою роль и политика. В то время османы воевали с персами и первые через шамхала пытались укрепиться в регионе, что и вызвало "обеспокоенность" России, у которой османы и крымчаки постоянно "пили кровь".

Для ответственного похода снарядили отряд под началом Черемисинова-Караулова, Ивана Семёновича. И выбор на него пал не случайно. Во-первых, он был знаменитым военачальником и опытным воеводой: участвовал в осаде и штурме Казани, захвате Астрахани, в походе самого Дмитрия Вишневецкого (ещё более старый поход на Кавказ, правда всего лишь на год). Во-вторых, он был уже 2 года астраханским воеводой и знал местную обстановку, имел приличные связи и главное, достоверную и свежую информацию.

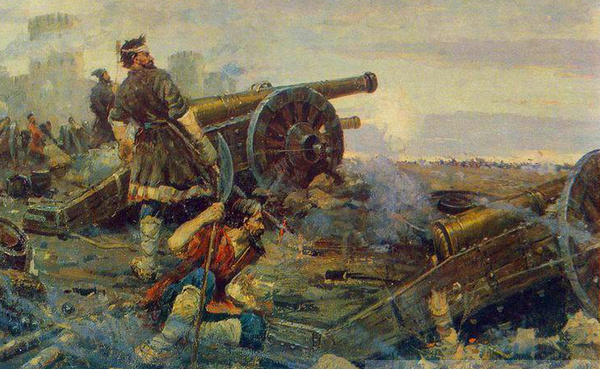

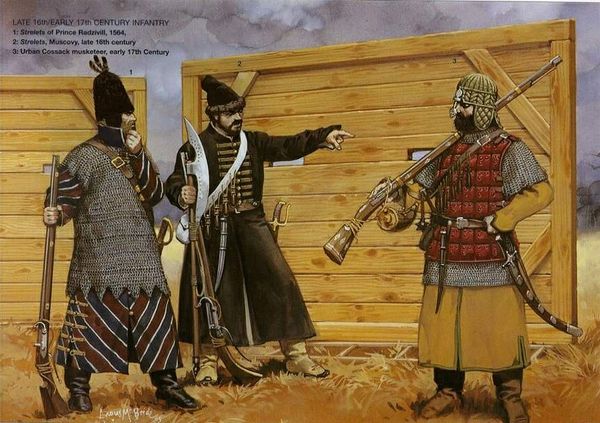

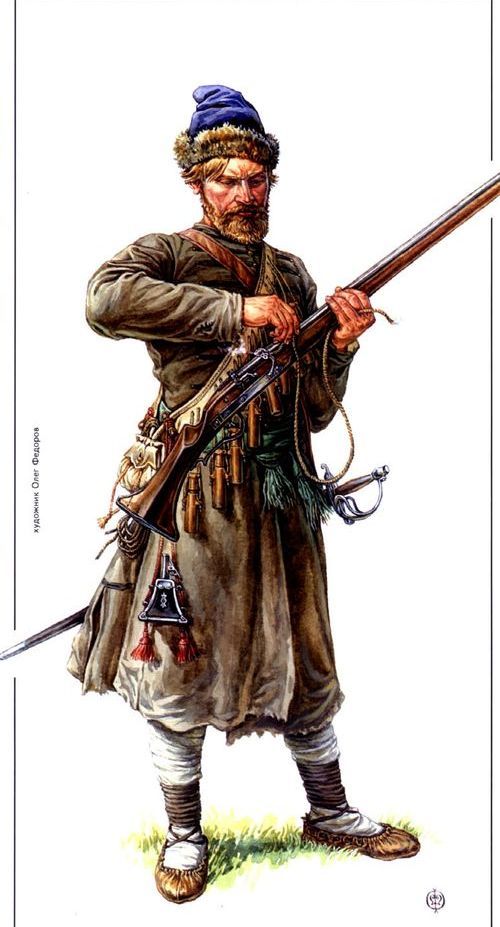

Летом 1560 года Черемисинов отплыл на стругах с ратниками (стрельцы, казаки, астраханцы) по Каспию на юг. Остановился он только у Тарков, ключевого объекта нашего повествования, крупного города Газикумухского шамхальства, который, впрочем не мог сравниться с мощными крепостями, такими как Казань или Астрахань (см. рис. выше, хотя он и был сделан через 200 с изрядным гаком лет). Город был укреплён самой природой в труднодоступном месте, на что, видимо и рассчитывали жители (особенно если учесть, что единственные враги, которые им РЕАЛЬНО угрожали, так это горцы). Но против закалённых во многих битвах русских ратников (ещё и с пушками) шансов не было (внезапность, малая охрана города: действительно, о каком нападении может идти речь на Каспийском море? Османы свои, персы тоже нападать в данный период не могли). Черемисинов был не только выдающимся воеводой, но и рассудительным и дисциплинированным исполнителем царской воли. Он не стал, в отличии от последующих менее удачливых (это НУ ОООЧЕНЬ мягко сказано) последователей окапываться, укрепляться, пытаться удержать что то. Ему было сказано "донести до шамхала послание". Он донёс, задача выполнена, пора сваливать. А сваливал он с грандиозным размахом: пиротехника, аттракционы невиданной щедрости местных жителей, "позволявших" брать всё что хочешь. В общем Черемисинов отплыл с богатой добычей, выполненным царским указом, чистой совестью и целыми и здоровыми ратниками.

А теперь о грустном.

2. Поход Хворостинина в Дагестан. 1594.

Кавказ в то время был ареной, на которой сражались три державы: Персия, Россия и Османская Империя. В ходе бесконечных османо-персидских войн кавказское население, особенно армяне и кахетинцы подвергались жесточайшим притеснениям (наверно за свои военные неудачи османы и персы отыгрывались на тех, кто не был способен на серьёзное сопротивление, так сказать самоутверждались). Кроме того грузинские земли постоянно, регулярно, систематически подвергались набегам северокавказских горцев.

В сложившихся обстоятельствах кахетинский царь Александр II решил, что положение "между молотом и наковальней" стало совсем невыносимым и попросился в подданство к России и просил царя Фёдора (последнего Рюриковича, который перед Годуновым правил)направить рать для укрощения шамхала, который изрядно донимал кахетинцев. Между тем шамхал успел насолить и терским воеводам, которые жаловались что он «наносил беспокойствия российским селениям». А ещё он вероломнейшим образом захватил в плен кабардинского мурзу (брата жены Ивана Грозного, кстати!) и склонял и склонял его отказаться от царской службы. Терский воевода Хворостинин писал царю, что шамхал присылает послов только чтобы те шпионили и воинов, чтобы грабили (при этом отмечая, что казаки одерживали верх над горцами).

В конце концов чаша терпения Хворостинина переполнилась и он послал против шамхала воеводу Засекина, о чём Александр II был тут же оповещён. В битве шамхал был ранен, убежал в горы и оставил в руках русских стратегически важный сулакский брод, обеспечивающий связь с Кахетинским Царством. Русские сожгли одно из селений шамхала и захватили много пленных.

Очень злой шамхал бойкотировал все мирные предложения и направил своих разбойников в набег на грузинские земли. Но кахетинцы отбились, а головы бандитов прислали шамхалу.

Ещё пуще разозлился шамхал и решил сыграть "по крупному", попросив помощи у османского султана в виде лютых янычар, пушек, татар и вообще всего чего только смогут прислать лишь бы выбить ненавистных русских, мешающих любимому делу - грабежам!

Прослышав об этом и вспомнив до чего изобретательны османы в делах убийств, содрогнувшийся от ужаса царь Александр стал уверять русского царя в том, что победа будет одержана только если Тарки будут под властью русских. Сам же он обещал всячески помогать и отрядить войско во главе с сыном Юрием, а на шамхальство посадить своего родственника. В общем шамхал оказался в весьма затруднительном положении, особенно если учесть, что он ещё и персам "насолил" (в общем грабил абсолютно всех, до кого мог дотянуться), из-за чего дружащий с русским царём царь Персии просил его усмирить бандита.

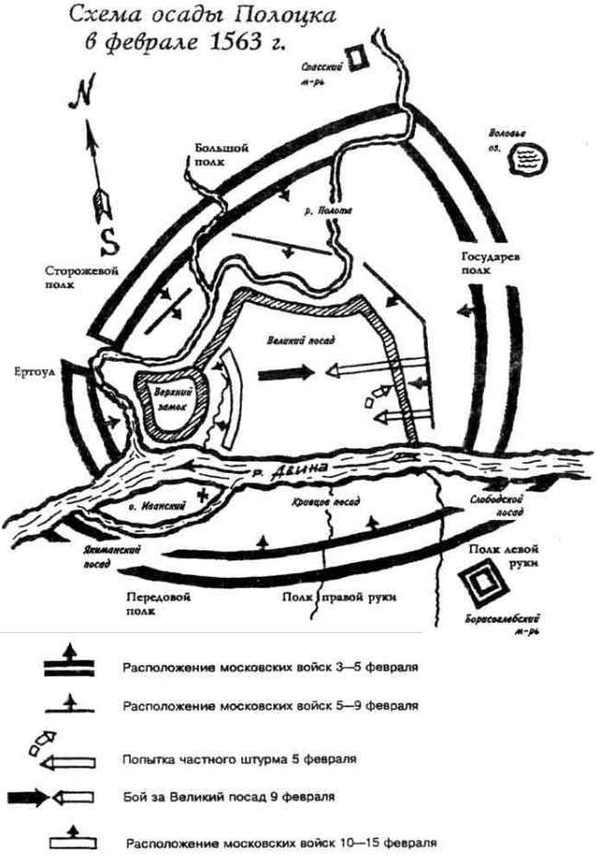

Итак, решено бесповоротно, что карательной экспедиции быть! Было собрано 2.500 казаков (куда же без казаков!?) и примерно столько же стрельцов. Шамхал с кумыками и мятежными ногацами встретил русских у сулакского брода, но удержать его не смог. Чтобы пресечь вылазки врага на свою территорию, Хворостинин заложил у стратегически важного брода острог (крепость), посадил там гарнизон, а сам двинул за "разбойниками".

Тарки, злосчастные Тарки! За пару десятилетий они так и не обзавелись укреплениями, так что Хворостинин взял город ещё легче, чем Черемисинов. Шамхал в очередной раз, "навострив лыжи" и сверкнув пятками умчал куда то в даль. Но в отличии от благоразумного предшественника Хворостинин начал окапываться и возводить укрепления, ожидая помощи от кахетинского царя и его сына, которые должны были занять Тарки и включить Шамхальство в сферу своего влияния. Но, вместо помощи пришли шамхальские горцы, которых успел собрать шамхал. Они тревожили русских и днём и ночью. Никто не мог ни выбраться из Тарков ни пробраться внутрь. Усилившаяся жара и отсутствие продовольствия усугубляло дело. Тем временем шамхал закручивал кольцо блокады всё сильнее. Русских становилось меньше и меньше, а горцы всё пребывали, пополняя уже довольно многочисленную орду шамхала.

Когда деревья стали одеваться в золотые наряды, а ночи становились всё холоднее, Хворостинин понял, что если к осени "союзнички" не пришли, то ждать их дальше сущее безумие и велел трубить отход домой. Только вот путь преграждали многократно превосходящие силы противника, к тому же едва ли половина русских были не ранены и не больны. На коротком совете было решено отходить ночью и "на легке", оставив все тяжести.

Выбрав ночку потемнее Хворостинин успешно миновал все заставы горцев и незаметно ушёл. Всю ночь они гнали подальше, но когда выглянула луна стало ясно, что ночь не только помогла им бежать, но и занесла их в болото! До утра они пытались выбраться, а когда выбрались, обнаружили, что авангард противника уже наседает им на пятки. Начались перестрелки. Казаки выстраивались в круг и отбивались, после чего вновь двигались. Основные части горцев даже если бы сильно захотели, не промахнулись бы, потому что путь русских был чётко отмечен павшими бойцами с обеих сторон. Именно после подхода основных сил игра в "казаков-разбойников" закончилась. Шамхал атаковал русских со всех сторон. Муллы верещали на всю округу, что дескать, "резать неверных! А то, подонки, нам грабить мешают!". Но не смотря на яростные атаки русские, неся тяжёлые потери и нанося противнику не меньшие смогли таки добраться до сулакского острога, у которого их оставили в покое.

Потери были ужасны! Вернулись от силы четверть выступившего войска. Вину за поражение целиком возложили на кахетинского царя Александра II, который так и не прислал подкрепления. Александр оправдывался, что "горы высокие, болота глубокие и вообще пройти невозможно", а Фёдор Иоанович в ответ сказал только «если разбойник шамхал находит дорогу в Грузию, то и войско Иверийское могло бы найти путь к Таркам».

А теперь к совсем уж ужасному! (Слабонервных беременных женщин прошу удалиться от мониторов! А так же тех кто был "на грани" при прочтении этого похода). Смотрите, я предупредил!

3. Поход Бутурлина в Дагестан. 1604-1605. (Шевкальский поход).

Фёдор Иоанович почил. Его место занял небезызвестный Борис Годунов, продолживший политику сближения Кахетинского царства, желавшего присоединить своё царство к России. В это время шло очень активное культурное и экономическое взаимодействие (если верить Карамзину) русских и кавказских народов. К примеру, Россия помогала восстанавливать древнейшие христианские церкви, а взамен восхищённые русские монахи переписывали древние христианские книги, валявшиеся без всякого досмотра сотни (а то и тысячу) лет.

А уже знакомый нам кахетинский царь Александр с самого восшествия Годунова на престол жаловался на свою тяжёлую судьбу: шамхал (единоверный и тяготеющий к туркам) грабит, османы с персами его землю делят, тоже грабят, жителей убивают и порабощают (в лучшем случае).

Между же Персией и Россией в то время была дружба и мир, так как персидский царь надеялся на помощь русских в войне с османами, но время текло, а ни Фёдор, ни Борис не делали активных шагов и, поняв что все его мечтания разбились вдребезги резко переменил политику. А османский султан прислал шамхалу "жалование" (шикарно жил шамхал, однако! Грабил всех подряд, ещё и деньги за это получал!) и "предложил" ему вытеснить русских. Впрочем, местное население и шамхальская знать, потирая старые раны от русского оружия ооочень холодно отнеслись к инициативе султана.

В конце концов, шамхал снова всех "достал" и Годунов начал готовить план похода. Многочисленные кахетинские посольства подробно рассказали всё что знали (о народах, о местах, о царствах, об их взаимоотношениях между собой) и пообещали, ни за что не поверите... Да, да, военную помощь! Годунов, хотел было помянуть прошлый поход, но лучше уж такая помощь, чем вообще никакой. Тяжело вздохнув, он даже соизволил послать собственного посла к Александру для подробного планирования плана действий, но Александра не было. Его исполчил персидский шах для войны с османами. Принял его другой уже знакомый нам персонаж царевич Юрий, сын Александра. Он подобострастно хвалил и всячески услуживал послам, сетуя на судьбу своего народа и восхваляя Россию (на что не пойдёшь ради защиты, особенно в таких условиях, когда две могучие державы рвут тебя на куски, будешь рад любой помощи).

Но вот однажды Юрий вбежал к послам, посыпая голову пеплом в знак горя, ибо к ним шла османская рать, а с ними один из сыновей шамхала. Он объяснил, что Александр с лучшими воинами у шаха, а тут не осталось серьёзного сопротивления и всё царство неминуемо погибнет, если послы не дадут ему прибывших с ним стрельцов. Сказать, что послы были в трудном положении, значит ничего не сказать. Выхода 2: 1. Помочь Юрию и без царского соизволения начать войну между Россией и османами, 2. Не помочь Юрию, но тогда налаживать контакты и строить планы будет уже не с кем. Послы, крикнув "Эх! Пропадай моя черешня!" велели стрельцам строиться. Юрий радостно заявил, что будет "первым мертвецом за государя и за христианскую веру". Наскоро собрав 5-6 тысяч ополченцев и 40 (!) стрельцов Юрий выступил против османской рати.

В первом ряду были стрельцы, за ними ополченцы. Османы яростно атаковали, но были "прорежены" залпом стрельцов, которые тут же (т.к. перезаряжаться долго) бросились в бой во главе кахетинских ополченцев. Османы в панике, думая, что это целиком русское войско кинулись в рассыпную, кто куда и уже не думали о битве, в которой потеряли множество бойцов. Среди русских же раненых вообще не было. Так же была захвачены трофеи, знамёна и освобождены пленные, которых успели нахватать турки. Карамзин говорил о том, что Иверия (альтернативное название царства) сотни не лет не знала побед, а теперь слава её воскресла вновь! После победы стрельцы были направлены против шамхала, который при виде русских и слухе об их победе перешёл на ультразвук в противоположном направлении, подальше от страшных стрельцов. Не смотря на то, что итоги были не так страшны для противника, Кахетинское Царство уцелело, а моральный дух взлетел до небес, подогреваемый Юрием.

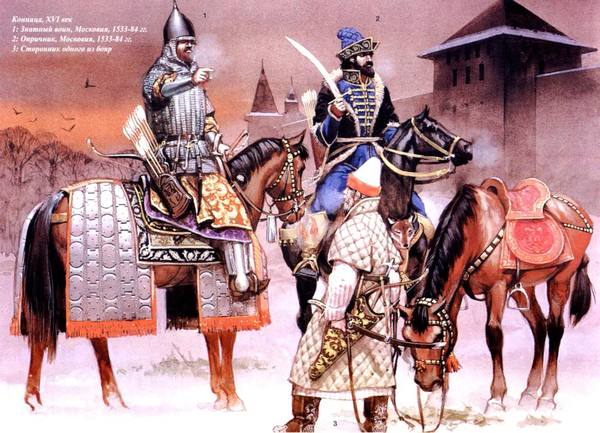

Осенью 1604 года выступила русская рать: 3 полка (Московский, Казанский, Астраханский + свияжские стрельцы) общей численностью около 10 тыс., а ещё до кучи казаки. Позже к ним присоединились кабардинцы, ногайцы и аккинцы. Командовать был поставлен воевода Бутурлин, Иван Михайлович, опытнейший полководец, участник ряда битв, как в Ливонии, так и в Казанском Ханстве и в Литве.

Бутурлин, имея достаточные военные силы и хороший опыт взялся за дело "с огоньком" и основательно. Он широкой сетью захватил большие пространства, обеспечив себе тылы (видимо грабли Хворостинина помогли), хотя, впрочем шамхал и не стремился к открытым боевым действиям, он помнил свою прежнюю победу и взялся за старое, а именно за партизанскую войну и тактику "выжженной земли".

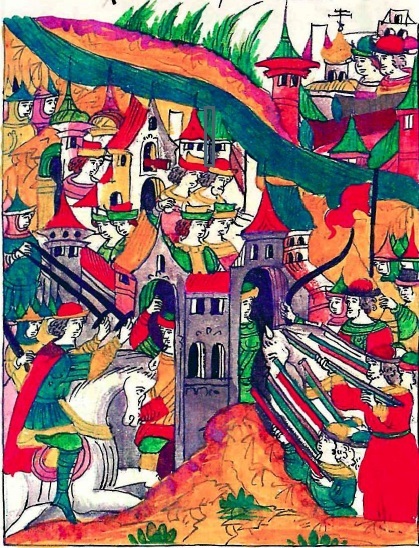

Таааааарки! Злосчастные Тарки! Что бы вы могли подумать?! Они всё таки укрепились! Да! С третьего раза до них дошло! Хотя, может они просто восстановили укрепления Хворостинина? Бутурлин не желал тратить время на осаду и решился на штурм. Вспоминая предыдущий поход Хворостинина в 1594 году, перед войском была произнесена речь «о костях братьев, здесь полегших и о русской крови, вопиявшей об отмщении». После тяжёлого боя русские взяли Тарки (кто бы сомневался), а шамхал бежал (опять таки, кто бы сомневался?). Бутурлин, помня беды Хворостинина начал не только укреплять Тарки, но и начал строить новые крепости и опорные пункты, к ужасу горцев, которым теперь было весьма затруднительно ударить в тыл или грабить обозы.

Наступившая зима 1604-1605 годов застала русских без провианта, в связи с чем было решено половину воинов отправить по домам. На них по пути из засады напал шамхал, но, потеряв 3 тыс. человек не добился серьёзных успехов. Оставшиеся же в Тарках мучились от голода и болезней. С каждым днём боеспособных людей становилось всё меньше.

Дальше начинается настоящий кошмар. Послы, находящиеся в Кахетии при дворе Александра стали свидетелями убийства Александра и Юрия Константином, другим наследником Александра, который после долгого пребывания у шаха стал мусульманином и по наставлению нового единоверца совершил переворот случайно убил отца и брата, отрезав им головы. "Ну совершенно случайно!" как выразился Костя. Послы поняли, что им тут делать уже нечего, помощи тоже не дождёшься и уехали в Москву. Тем временем отозванные войска были переброшены Годуновым против Лжедмитрия. Бутурлина так же отзывали, но он медлил объявить приказ.

Тем временем шамхал, почуяв запах крови собрал всех кого мог: кумыков, аварцев, даргинцев и другие народы Дагестана, общим числом более 20 000. Так же он попросил у султана помощи и получил янычар. @КрымскийХан тоже послал орду. Русские в крепостицах у Тарков, видя, что пахнет уже не просто жареным, а изрядно пригорелым и палёным, увезли с собой в Россию всё что могли и сожгли то, что не могли увезти. Бутурлин же остался в Тарках, в полной изоляции.

Осадив Тарки, хитрые турки заложили под одной из башен пороховой заряд и взорвали, погребя под обломками многих стрельцов, после чего начался всеобщий штурм. Казалось бы, всё кончено, но Бутурлин, показывая личный пример воодушевил больных, израненных и уставших бойцов и выбил всех врагов, расфигачив не только их численность, но и психику.

Осада продолжилась. Обе стороны были не в состоянии предпринять решительных действий: русские из-за численности, а союзники из-за шока от такого яростного сопротивления. В итоге начались мирные переговоры. Турки, крымчаки и шамхал предложили свободный выход русских. Русские поначалу решительно отказались, желая продолжить борьбу, но Бутурлин, видя прискорбное положение объявил об царском указе и возвращении в Москву. "Шамхал и Ко" поклялись на Коране, что не будут препятствовать русским вернуться домой и дали сына шамхала в заложники. Так же раненых было обещано исцелить и отправить домой, обеспечив всем необходимым. После заключения договора союзники пировали у Бутурлина и обещали выпустить с честью и обеспечить провиантом.

Русские покидали Тарки с песнями, мусульмане же праздновали окончание Рамазана, после чего ещё и свадьбу шамхала сыграли. На свадьбе, как полагается, было много "горячительных" напитков, традиционных горских "боевых игр", в итоге, было решено отомстить русским. Так же нашёлся один мусульманский священник, сказавший, что клятва данная врагу не имеет силы и приказал им уничтожить неверных. Первыми месть отведали раненные русские, оставшиеся в Тарках, их жестоко пытали и казнили страшными казнями.

Уверенные же в своей безопасности русские, ушедшие с Бутурлиным отдыхали и даже забыли о караулах, чем и воспользовались вероломные горцы. Они напали со всех сторон внезапно, что лишило русских возможности принять боевой порядок. Горцы требовали сдаться и сложить оружие, но ни один казак или стрелец не бросил оружия, сражаясь до последнего (может и к лучшему, помня что враги сделали с ранеными). На глазах Бутурлина гибла его рать, погиб и его сын. В ярости он зарубил заложника, но им оказался приговорённый к казни горец, получивший прощение, пойдя с русскими. Многократно превосходящие противники победили. Русские погибли все, кроме нескольких тяжелораненных дворян, схваченных ради выкупа (обычные воины добивались) и части конных, которые сумели вырваться из кольца и рассказать о катастрофе и подлых горцах. Но и сам шамхал тоже понес столь тяжёлые потери, что память о русских ещё долго жила на Кавказе. О русских говорил так «Русских людей знаю. К нам в Кумыки они прихаживали, а мы на них всеми городы съедемся и многие бои с ними бывали …живу в руки не даются, бьются до смерти».

Смутное время, начавшееся в России, отвело взор русского правительства от Кавказа ещё на несколько веков, хотя набеги горцев продолжались, местные царьки в зависимости от обстоятельств присягали то шаху, то султану, то царю. Шамхал, судя по всему, дожил до глубоких седин, т.к. ещё не одно десятилетие менял хозяина и даже просился в российское подданство!

Вот, вроде бы и всё что я хотел рассказать, большое спасибо за внимание!=)