авторы: Д. Бурковский, А. Варава

Начавшись в 1756 и закончившись в 1763 году, Семилетняя война вовлекла в себя Великобританию, Францию, Испанию, Португалию, Австрию, Пруссию, Россию, Швецию и множество мелких германских государств. Боевые действия проходили на всех материках кроме Австралии и Антарктиды, в боях сходились десятки тысяч солдат.

Этот конфликт начался со слома устоявшейся системы дипломатических союзов и закончился полной сменой расстановки сил в Европе и мире. Именно после Семилетней войны Великобритания стала «владычицей морей». Именно в этой войне во весь голос заявила о себе пока ещё небольшая Пруссия, выстоявшая в борьбе против сильнейших армий Европы. Именно эта война выковала могучую русскую армию, которой предстояло одержать множество славных побед.

ПРЕДПОСЫЛКИ

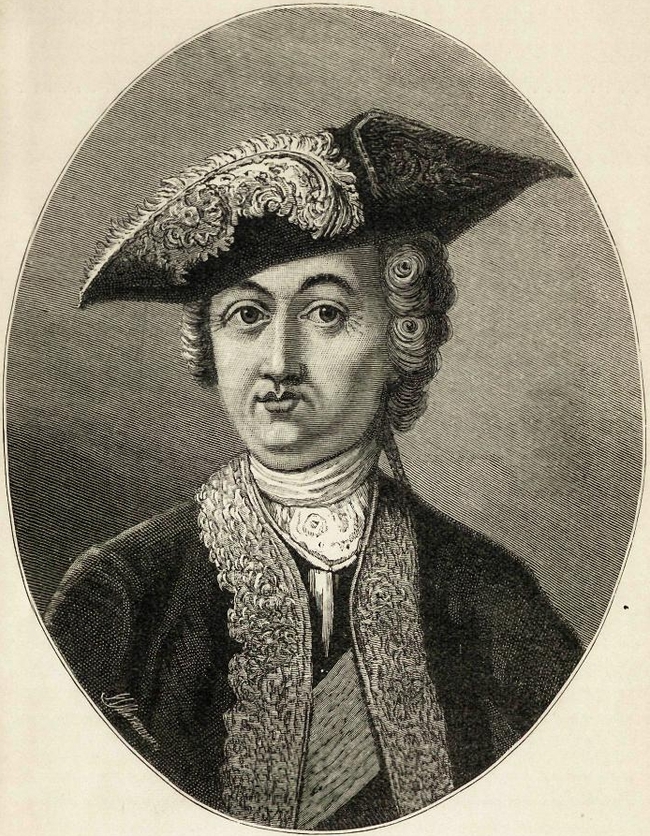

Прусский король Фридрих Великий

Незадолго до начала Семилетней войны участники будущего конфликта были сгруппированы следующим образом. Одним традиционным союзом был блок Австрия-Англия-Россия с привлечением множества мелких германских государств. Традиционные враги австрийских Габсбургов – французские Бурбоны – находились «по другую сторону баррикад», а их союзником до поры до времени был король молодого Прусского королевства Фридрих II. Однако в середине XVIII века старая система союзов начинала трещать по швам. Двухвековое дерби «Австрия-Франция» уходило в историю, сменяясь более серьёзными и актуальными противостояниями «Англия-Франция» в колониях и «Австрия-Пруссия» в центральной Европе. Вместе с тем, традиционная неприязнь Англии и Пруссии перестала быть проблемой – интересы Фридриха, всецело сосредоточенные на Европе, и Георга II, искавшего главных выгод в колониях, нигде не пересекались. Примерно то же можно сказать о противоречиях Бурбонов и Габсбургов – Луи XV стремился за моря, в то время как Мария-Терезия укрепляла своё положение в центральной Европе.

Имелись и иные причины процесса, позже названного «Дипломатической революцией». Английский король одновременно был и курфюрстом небольшого Ганновера на северо-западе Германии. Защита этого маленького клочка земли заставляла его строить свою политику по принципу «Кто защитит наш Ганновер, с тем и дружим».

До поры до времени роль главного защитника Ганновера играла Россия. Но с Россией не удавалось договориться касательно государств, с которыми она была готова воевать за Ганновер. В результате, более не доверяя русским, в 1756 году английский король заключил аналогичный договор и с Пруссией. Истинные причины этого, конечно, лежали глубже: Георгу нужен был не только «щит» для курфюршества, но и «шпага» в самой Европе, которая смогла бы биться с врагами Англии – прежде всего, с Францией – в Европе, пока английские десанты отбирают у Бурбонов их заморские владения.

Англо-прусское соглашение произвело эффект разорвавшейся бомбы. В глазах европейских дворов предательство совершили обе стороны – Фридрих, изменивший традиционной союзнице Франции (формально предательством это не являлось, так как срок прусско-французского договора к тому времени истекал), и Георг, предавший Россию ради Фридриха, которого Елизавета ненавидела. Ещё больше была оскорблена австрийская императрица Мария-Терезия, традиционная союзница Англии, которая из-за переформатирования альянсов вдруг становилась в одном ряду с нахалом, всего восемь лет назад отнявшим у неё Силезию. В результате комбинация Великобритании, видимо, рассчитывавшей создать громадную антифранцузскую коалицию, потерпела полный крах. Франция мигом перечеркнула два века вражды, договорившись с Австрией и заключив 1 мая 1756 года Версальский союзный договор. Тогда же началось активное сближение Франции и России, а Петербургский союзный договор России и Австрии существовал уже на протяжении десяти лет – сохранив его, обе державы просто сменили общего союзника с Англии на Францию.

Дипломатическая революция, потрясшая Европу, завершилась формированием доселе невиданных альянсов: с одной стороны – Франция, Австрия и Россия; с другой – Англия и Пруссия. Казалось бы, на континенте будет доминировать австро-русско-французский союз, ведь Фридрих остался один против трёх великих военных держав. Но сам прусский король так не считал, и хоронить себя заранее не планировал. Его армия была многочисленна, превосходно экипирована и готова к бою как никакая другая в Европе.

29 августа 1756 года 56 000 прусских солдат вступили в Саксонию. Последняя едва успела собрать семнадцатитысячную армию, которая, не видя возможности эффективно контратаковать, отступила в укреплённый лагерь под Пирной, преградив врагу путь в Богемию и положившись на скорый приход союзных австрийцев. 9 сентября Фридрих II въехал в беззащитный Дрезден – саксонскую столицу.

Семилетняя война началась.

ЛОБОЗИЦЕ И ПИРНА

Капитуляция саксонской армии 16 октября 1756 года

Быстрое занятие пруссаками Дрездена и крупнейших саксонских городов и крепостей вызвало в Европе шок. Фридриха обвиняли в грубом нарушении суверенитета Саксонии, в ответ тот обвинял Марию-Терезию и саксонского короля Августа III в заключении секретных антипрусских договоров.

Дипломатией оппонентов примирить не удалось, и теперь предстояло говорить оружию. Австрийцы, которым предстояло вместе с саксонцами сразиться с прусским королём, отреагировали оперативно. К границам Саксонии и Силезии выступили две армии, одной из которых преградил путь фельдмаршал Курт фон Шверин с войском, прикрывавший силезскую землю – атаковать его австрийцы не решились. Вторая австрийская армия фельдмаршала Максимилиана Вильгельма фон Брауна отправилась в Саксонию деблокировать Пирнский лагерь. Саксонские войска у Пирны уже испытывали серьёзные проблемы: запасов продовольствия создано не было, и тысячи солдат начали голодать.

Против сил Брауна Фридрих отправил Обсервационный корпус генерала Джеймса Кейта, к которому затем присоединился и сам. 1 октября 1756 года 26 000 пруссаков и 43 000 австрийцев сошлись в битве близ местечка Лобозице. Неудачно начав битву, Фридрих всё же смог переломить ситуацию, и к вечеру 1 октября австрийское войско обратилось в бегство. Потеряв 3000 человек, Фридрих выиграл важную битву, и теперь саксонцев не могло спасти уже ничто. Попытка деблокировать Пирнский лагерь австрийцам не удалась, и 16 октября около 18 000 саксонских солдат при 80 орудиях капитулировали. Со свойственной ему практичностью Фридрих немедля зачислил пленных в прусскую армию. Этот шаг позже вышел прусскому королю боком – служить под началом врага саксонцы не хотели и при первой возможности дезертировали целыми полками.

ПРАГА

Прусский фельдмаршал Курт фон Шверин за минуту до геройской смерти в битве под Прагой, 6 мая 1757 года

Остаток 1756 года Фридрих II провёл, налаживая экономику покорённой Саксонии, которая отныне должна была работать на прусское королевство и прусскую армию. Между тем ряды врагов Пруссии росли. Франция, изначально занимавшая оборонительную позицию, решилась воевать не только с Великобританией на морях и в колониях, но и с Пруссией в германских землях. Сейм германских государств в Регенсбурге провёл заочный суд над Фридрихом, постановив выставить против него объединённую армию. Совокупные антипрусские силы доходили до полумиллиона солдат, поэтому Фридрих решил действовать быстро. Австрийцы тоже не медлили. Потерпевший поражение Браун вновь собирал войска у границ Саксонии, планируя весной 1757 года разбить пруссаков в покорённой стране. Между тем 65 000 солдат Фридриха уже маршировали к австрийским границам, в Богемию. Счастьем для Фридриха стала внезапная кадровая перестановка в австрийской армии – в разгар приготовлений Брауна сняли с поста командующего и заменили куда более осторожным принцем Карлом Лотарингским. Прусские войска четырьмя колоннами вступили в Богемию, и первые встреченные ими австрийские отряды обратились в бегство.

6 мая колонны пруссаков соединились около Праги, и Фридрих решил дать сражение. Силы противников были примерно равны – около 60 000 человек в каждой из армий. Узнав от своих разведчиков о возможности совершить фланговый обход, Фридрих отправил левое крыло фельдмаршала Шверина атаковать австрийцев с фланга. Последние, заняв выгодную позицию, буквально сметали пруссаков картечным огнём, и ряды атакующих заколебались. Видя волнение среди солдат, 72-летний прусский фельдмаршал совершил свой последний подвиг: со знаменем в руках двинулся на австрийцев, увлекая полки за собой. Картечь убила старого полководца буквально сразу, но солдаты доблесть оценили – бешеный поток пруссаков, мстящих за своего командира, буквально смёл австрийцев. Практически сразу же был смертельно ранен и командующий флангом австрийцев фельдмаршал Браун.

Вскоре австрийская армия была разорвана надвое. Часть бегущих австрийцев во главе с Карлом Лотарингским добралась до Праги и заперлась в городе, другие – отступили на юг с целью соединиться с подходившим корпусом фельдмаршала Леопольда фон Дауна.

Победа далась Фридриху нелегко – тысячи его ветеранов были убиты и ранены. Но главное, казалось, было сделано: крупнейшая армия Австрии была большей частью блокирована в Праге со скудным запасом продовольствия. Казалось, Фридриху оставалось лишь подождать, пока голодная вражеская армия не капитулирует подобно саксонцам в Пирне.

КОЛИН

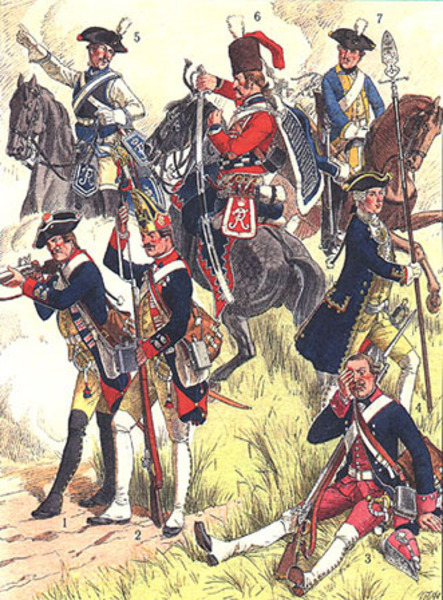

Прусский лейбгвардейский батальон в битве при Колине

После победы под Прагой Фридрих мог торжествовать. Десятки тысяч австрийцев заперлись в городе, неприспособленном для содержания такого огромного гарнизона. Осаждённых ожидала сдача или смерть – хотя на помощь им шёл фельдмаршал Даун, надежда на него была слабой. Этот военачальник спешки не терпел и на помощь своим шёл больше месяца. Тем временем Фридрих отбил у австрийцев стратегически важную гору Жижки и с неё нещадно обстреливал город из артиллерии (за три недели на Прагу упало 180 000 бомб и ядер).

Фридриху осада Праги тоже была не в радость – кроме австрийцев, в числе его врагов были французы и русские, и их появления на границах Пруссии можно было ожидать в самом скором времени. Это, а также опасные манёвры Дауна побудили Фридриха вновь лично принять участие в битве – оставив осадную армию под командованием фельдмаршала Кейта, король с небольшими силами двинулся навстречу австрийцам. Влив по дороге в свои войска контингент герцога Бевернского, он приготовился разбить силы Дауна. Битва состоялась 18 июня 1757 года под Колином. Против более чем 50 000 австрийцев прусский король мог выставить только 33–34 000 своих солдат. Однако на его стороне была весьма прогрессивная тактика – так называемая «косая атака». Сгруппировав свои силы на левом фланге и пользуясь превосходством в выучке кавалерии, Фридрих планировал смять правый фланг противника и ударить по вражескому центру сбоку. Правый фланг пруссаков должен был сковывать силы левого фланга противника, не ввязываясь в серьёзный бой.

Бой начался точно по прусскому плану – правое крыло австрийских войск было разбито. И тут всё испортил генерал Кристоф Манштейн. Прусский полководец, стоявший на правом крыле и обязанный лишь сдерживать врага, увлёкся преследованием бегущих австрийцев и разорвал линию своих войск. Австрийцы смогли ударить по пруссакам с нескольких сторон, а вскоре последовала контратака кавалерии Дауна. Пруссаки были опрокинуты и побежали, при этом погибло три четверти личной гвардии Фридриха. Контратаки прусской конницы успеха не имели: кавалеристам пришлось атаковать врага в лоб, шквальный огонь мушкетов и пушек отбрасывал их назад.

Фридрих приказал отступать. Под прикрытием почти не пострадавшего правого крыла прусская армия уходила назад к Праге, осаду которой пришлось снять. Больше 13 000 прусских ветеранов полегли под Колином, а грандиозные успехи начала кампании развить не удалось. Пруссакам пришлось уходить из Богемии…

ПЛЕССИ

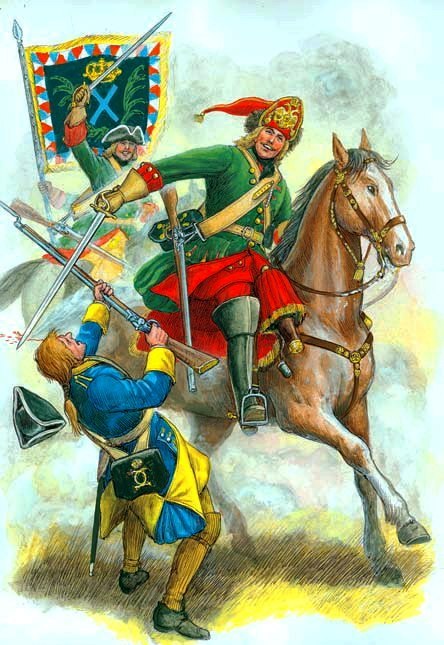

Встреча Роберта Клайва и Мир Джафара после битвы при Плесси

К началу XVIII века Англия и Франция уже активно обосновывались в Индии, деля наследство империи Великих Моголов. Европейская дисциплина и новейшее вооружение позволяли диктовать туземцам свои условия – формально индийские владыки были независимыми, фактически же европейцы делали с ними что хотели.

Положение французов в Индии было непростым. Финансы страны были расстроены, промышленность уступала британской, а необходимость всё время отвлекаться на континентальные интересы приводила к тому, что Индией интересовались мало. На момент начала войны позиции сторон были таковы: французы контролировали юг полуострова, государства Декана и имели опорную базу Шандернагор в Бенгалии. Англичане имели сильные позиции в той же Бенгалии и торговые фактории по всей Индии.

Как ни странно, боевые действия в регионе начали не англичане или французы, а Сурадж-уд-Доуле – наваб Бенгалии. Внезапно поняв, что белые контролируют политику в регионе, а он почему-то им не мешает, правитель начал с британцев. В июне 1756 года бенгальцы захватили главную базу англичан в регионе – Калькутту. Не обошлось без зверств – 146 белых попали в так называемую «Чёрную яму» – тесную комнату без окон и иных отверстий. Европейцев заставили провести в ней ночь, которую пережили только 23 человека – остальные попросту задохнулись.

Месть англичан была быстрой и неотвратимой. 11 марта 1757 года полковник Роберт Клайв предъявил губернатору Шандернагора ультиматум, требуя немедленной сдачи крепости под предлогом якобы сотрудничества с навабом. Французы отказались, и Клайв ударами с суши и реки взял город, ликвидировав французское присутствие в регионе. В июне того же года Клайв «навестил» наваба в его владениях. В битве при Плесси армия бенгальского правителя численностью в 50–70 000 человек не сумела ничего противопоставить отряду британцев и сипаев, насчитывавшему всего 3000 человек. Пытавшегося сбежать наваба поймали и пытали, пока он не умер.

Теперь вся Бенгалия находилась под контролем британцев. Клайв обогатился на 300 000 фунтов стерлингов, а новый наваб Мир Джафар дополнительно выплачивал ему 30 000 фунтов пенсии ежегодно.

ХАСТЕНБЕК

Битва при Хастенбеке

Фортуна, благоволившая Фридриху первые полгода войны, после Колина решительно изменила ему. Откатившись в Саксонию и потеряв надежду быстро разбить Австрию, король оказался перед лицом ещё и французской угрозы. Перейдя Рейн, французы под руководством маршала Луи д’Эстре быстро взяли Везель, заняли Клеве и восточную Фрисландию, прошли Вестфалию и обложили контрибуцией Ганновер.

Больших сложностей французское командование не ожидало: Фридрих был далеко, и сопротивление оказать могла лишь «сборная солянка» под названием Обсервационной армии. На стороне Англии и Пруссии выступил ряд мелких государств, войска которых и составили этот контингент – армия Ганновера, гессенцы, брауншвейгцы и другие. Пруссаков в войске насчитывалось всего несколько тысяч. Командовал армией герцог Уильям Август Камберлендский – сын английского короля Георга II.

Сражение между соединёнными германскими войсками и французами произошло 26 июля у Хастенбека. Не очень удачная позиция Обсервационной армии привела к быстрому захвату её центральной батареи, находившейся на одной из высот – после этого герцог Камберлендский решил, что с него достаточно, и приказал отступать. В это же время наследный принц Фердинанд Брауншвейгский, командовавший частью Обсервационной армии, отбил батарею, а ганноверская пехота и конница полковника Макса фон Брайденбаха ударила на французов с тыла и взяла множество пленных и 22 орудия. Увы, об успехах своих подчинённых английский герцог узнал слишком поздно – по собственному мнению, битву он проиграл. Французов можно было считать победителями – даже при вдвое больших потерях и отсутствии серьёзного преимущества даже на финальном этапе боя. Впрочем, д’Эстре плодов этой победы лично для себя так и не дождался: вскоре из-за придворных интриг его заменили герцогом Луи де Ришельё.

8 сентября было подписано Цевенское соглашение – фактически, капитуляция союзных войск. Ганновер вышел из войны и был фактически сдан французам, а Обсервационная армия перестала существовать. Многие считали, что Фридрих обречён – союзников на континенте у него не оставалось. Но в конце сентября прусский король воспрянул духом. Георг II не признал унизительных условий Цевенского соглашения, а сына лишил поста командующего – его место занял принц Фердинанд Брауншвейгский, едва не добывший победу при Хастенбеке. Англия подтвердила все свои обязательства перед Пруссией, и война продолжалась.

ГРОСС-ЕГЕРСДОРФ

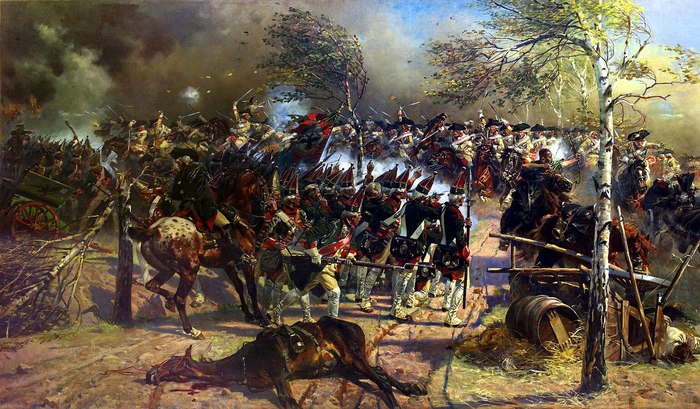

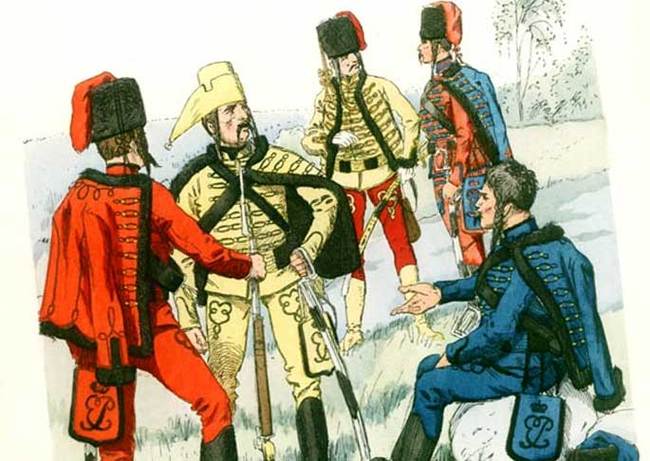

Атака прусских гусар под Гросс-Егерсдорфом

Несмотря на то что «Дипломатическая революция» застала Россию врасплох, решимость русских воевать с Пруссией была велика. Правда, масштабы будущей войны понимали не все – например, канцлер Алексей Бестужев-Рюмин полагал, что конфликт с Фридрихом будет простой диверсией за австрийские деньги. Такая беспечность сильно вредила подготовке к войне. В результате Россия, располагавшая едва ли не крупнейшей армией в Европе, сумела начала активные действия только летом 1757 года. Главной целью русских сил под командованием фельдмаршала Степана Апраксина была Восточная Пруссия, которую оборонял корпус престарелого фельдмаршала Иоганна фон Левальда численностью всего в 22–24 000 человек.

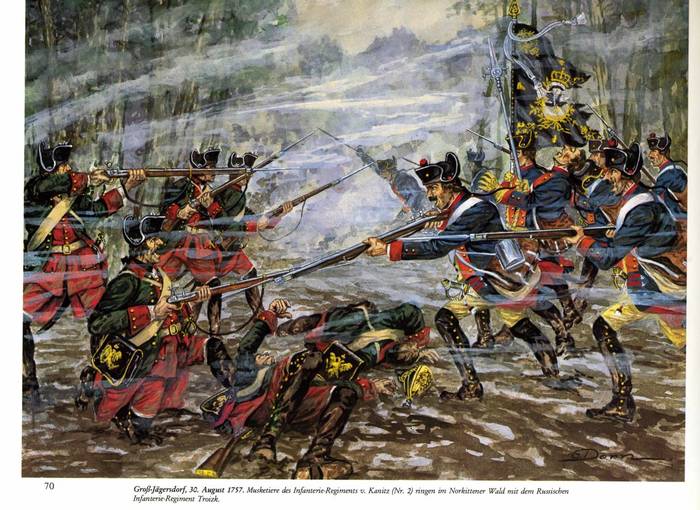

Битва произошла 30 августа 1757 года у деревни Гросс-Егерсдорф, причём появление пруссаков оказалось для Апраксина неприятным сюрпризом. Русская армия шла двумя колоннами под командованием Фермора и Лопухина, отдельно двигался авангард Сибильского. Перейдя реку Прегель, Левальд выдвинулся навстречу русским и занял удобные позиции. Несмотря на обилие в русской армии конных разведчиков, Апраксин не знал о расположении противника ровно ничего, и его войска, вышедшие из Норкиттенского леса походным порядком, с удивлением увидели уже разворачивающуюся для боя прусскую армию. На авангард Лопухина обрушился сильнейший удар пруссаков, его 2-ю дивизию охватили с фронта и фланга, кавалерия принца Голштинского ударила в стык авангарда и главных сил Апраксина, а другие прусские конные части теснили русских кавалеристов на обоих флангах. Генерал Лопухин был смертельно ранен – казалось, близится разгром.

Несмотря на внезапность нападения, особого тактического дарования Левальд не показал, флангового охвата не последовало, и бой свёлся к серии сильных, но фронтальных ударов по русским войскам, разворачивающимся в боевые порядки. В один из моментов боя прусская кавалерия, прорвавшаяся через ряды русской пехоты, попала под кинжальный огонь фузей и артиллерии и понесла огромные потери – счастье начало клониться на сторону русских. Положение окончательно выправил 32-летний генерал-майор Пётр Румянцев – его резерв в составе четырёх полков без приказа свыше и в нарушение правил тогдашней тактики «просочился» через лес и ударил в тыл пруссакам, окружавшим 2-ю дивизию. Одновременно с этим соединение генерала Сибильского, ранее не принимавшее участие в бою, начало двигаться к полю основной битвы: его гренадёры больше не боялись контрудара прусской кавалерии, полёгшей под картечью. Поняв, что дело плохо, Левальд приказал отступать. Кое-где отступление походило на бегство, но в целом пруссакам удалось уйти невозбранно, не оставив русским знамён (при этом 29 орудий стали добычей победителей).

Казалось, Гросс-Егерсдорфская победа открыла русским дорогу на Кёнигсберг…

РОСБАХ

Битва при Росбахе

После победы при Хастенбеке французы чувствовали себя хозяевами положения. Их войска заняли Брауншвейг, Везель, Ганновер, вторглись в прусские владения на Эльбе и нещадно грабили их.

Фридрих не мог позволить себе бросить на французов значительные силы – войска нужны были и в Силезии, и в Саксонии. 7 сентября 1757 года армия Карла Лотарингского атаковала прусские войска при Мойсе и разбила 13-тысячный корпус (в бою погиб его командир Ганс фон Винтерфельд, близкий друг Фридриха). Прусскому королю грозил полный разгром. Французский полководец принц Субиз уже пришёл в Саксонию с 43 000 франко-имперской армии (мелкие германские государства выставили против Пруссии свои контингенты, которые составили так называемую Имперскую исполнительную армию под руководством генералиссимуса Иосифа Саксен-Хильдбургхаузенского). Против них прусский король сумел выставить только 22–23 000 человек, так что будущая битва казалась французам лёгкой разминкой.

Разминка оказалась нелёгкой: близ селения Росбах Фридрих в полной мере использовал преимущества косого боевого порядка и высокой манёвренности своей армии, разбив вдвое большую французскую армию менее чем за два часа. Имперские союзники французов, и ранее не отличавшиеся высокой боеспособностью, попросту разбежались. Главной причиной поражения французов стало неумелое использование ими одного из видов колонной тактики (колонны Фолара). Через полвека уже отработанная колонная тактика Наполеона раздавит пруссаков при Йене, но сейчас западные границы Пруссии были в безопасности.

ЛЕЙТЕН

Атака прусской пехоты в битве при Лейтене

Пока Фридрих громил французов на западе, на востоке его дела шли очень плохо. Австрийцы, несмотря на многочисленные стереотипы, оказались хорошими воинами – опытные прусские генералы отходили шаг за шагом. Соратник прусского короля Август Брауншвейг-Бевернский отступал по Силезии под натиском принца Карла Лотарингского. Был взят Швейдниц, где в плен попали 6000 пруссаков, после ожесточённой битвы был оставлен Бреслау – недавно завоёванная Силезия ускользала из прусских рук. Подобно метеору, маленькая армия Фридриха ринулась в Силезию, пройдя за 12 дней почти 200 км. Соединившись с корпусом Ганса фон Цитена, прусский король решил дать противнику бой. Карл Лотарингский был не против – его 80 000 человек казались убедительным аргументом против вдвое меньшей прусской армии.

5 декабря 1757 года армии встретились у города Лейтена. Австрийский командующий предугадал использование Фридрихом «косой атаки», но тот сумел обмануть его. Имитация прусской атаки на правый фланг побудила Карла перебросить туда резервы, тем временем против левого фланга австрийцев был сосредоточен сокрушающий кулак – причём перестроение произошло непосредственно во время боя. Стратегически Фридрих сыграл безупречно, его войска навалились на фланг австрийцев и потеснили его. Ни попытки создать новый устойчивый фронт, ни контратаки австрийской конницы успеха не имели. Армия Карла дрогнула и стала беспорядочно отступать в тыл – в город Лиссу.

Дальнейшие действия Фридриха походят на подвиги героев авантюрного романа. Вместо того чтобы наслаждаться триумфом, король собрал небольшой отряд и во главе него поскакал к Лиссе, чтобы овладеть важным мостом, позволявшим продолжить преследование. Любая случайная пуля могла убить Фридриха, но всё же он решил рискнуть – и выиграл, обеспечив и захват моста, и капитуляцию австрийского штаба, захваченного прямо в местном замке. Армия Карла была разбита, 52 знамени легли к ногам Фридриха, а его «копилка» пополнилась славной победой.

ЦОРНДОРФ

Сражение при Цорндорфе

После победы при Гросс-Егерсдорфе армия Апраксина, ослабевшая от болезней, боевых потерь и нехватки снабжения, на Кёнигсберг не пошла. Напротив, фельдмаршал повёл её обратно к русским рубежам – со стороны это отступление походило на бегство проигравших. Русские войска бросали своих раненых, сжигали повозки, а деревни, города и нивы предавали огню. Осмелевший прусский командующий Левальд организовал преследование, и в итоге русская армия оказалась за Неманом, а кампания 1757 года была ею провалена. Русская императрица Елизавета талантов Апраксина не оценила – он был смещён с поста командующего, арестован и умер во время следствия. В 1758 году русским предстояло начинать всё с нуля.

Впрочем, начинать предстояло в более благоприятных условиях, чем годом ранее: Левальд воевал со шведами в Померании, и сопротивляться русским было некому. Поэтому уже 22 января 1758 года был без боя взят Кёнигсберг. Новый командующий Виллим Фермор незамедлительно объявил его русским городом, а Восточную Пруссию – русской провинцией. Позже были взяты города Эльбинг и Торн – русские свободно хозяйничали в прусских землях.

Тем временем Фридрих, отвоевав у австрийцев почти всю Силезию, сумел ускользнуть от окруживших его австрийских войск и вознамерился наказать русских. В это же время Фермор осадил прусскую крепость Кюстрин, где хранились громадные запасы для прусской армии. Кюстрин русские не взяли, но легче от того Фридриху не стало: от бомбардировки в крепости начался пожар, запасы сгорели, и в итоге королю достались руины. Теперь разбить Фермора стало для Фридриха делом чести, и 14 августа 1758 года две армии сошлись при Цорндорфе. Манёвры прусских войск сделали своё дело: русская армия начала битву, будучи обойдённой с тыла. Впрочем, знаменитая «косая атака» Фридриха не удалась из-за особенностей местности. Эта неудача пруссаков вполне компенсировалась тем, что Фермор почти с самого начала битвы самоустранился от командования, и русские солдаты бились без какого-либо единого плана. Стойкость русских войск поражала современников – гренадёры, лишившиеся поддержки конницы, расстреляв все патроны, в бегство всё же не обращались. Потеснив правое крыло русской армии, Фридрих не смог добиться большего. Битва закончилась практически вничью: русские потеряли больше людей, чем пруссаки, но остались на поле боя. Цорндорф стал пренеприятной новостью для прусского короля – «русские варвары» оказались достойным противником.

ХОХКИРХ

Фридрих Великий и его войско при Хохкирхе

Воспользовавшись отсутствием Фридриха, воевавшего с русскими, австрийский фельдмаршал Даун снова перешёл в наступление. Огромные армии австрийцев шли и на Силезию, и на Саксонию, прикрываемую братом прусского короля принцем Генрихом. Вскоре Даун решил не разбрасываться силами, а также идти на Саксонию, чтобы совокупной мощью выдавить оттуда пруссаков.

10 сентября 1758 года под Дрезден явился и Фридрих, и старые враги вновь стояли друг против друга. Пока прусская армия напряжённо ожидала боя, Даун спокойно отправил часть своих войск в Силезию, где и осадил Оппельн и Нейсе. Фридриха очередная потеря Силезии не устраивала – он решил бросить всё и идти выбивать австрийцев оттуда, а заодно погромить и захватить магазины Дауна. Последний, видя перспективу остаться без еды, приобрёл удивительную прыть, и когда Фридрих 10 октября подошёл к деревне Хохкирх, его взору открылось невиданное: австрийцы умудрились обогнать пруссаков и занять отличную позицию! Фридрих приказал разбить лагерь тут же, хотя практически весь штаб умолял этого не делать – опасность была очевидна.

В два часа ночи австрийские войска пошли в обход неприятеля, а корпус Лаудона был отправлен в тыл. В пять часов утра тишину разорвал треск выстрелов, и австрийцы набросились на спящий прусский лагерь со всех сторон. Любая другая армия была бы вмиг уничтожена, но знаменитая дисциплина пруссаков и в этот раз оказалась на высоте: в считанные минуты люди заняли свои места в боевых рядах, и начался упорнейший ночной бой при свете пожаров. В сражении погибли высшие военачальники пруссаков – Франц Брауншвейгский и фельдмаршал Кейт. Бой продолжился и после наступления утра. Полководческое искусство Фридриха, стойкость и дисциплина его солдат спасли положение – пруссакам удалось отступить и не быть уничтоженными. Прусская армия потеряла 9000 человек убитыми и ранеными, 101 орудие, 28 знамён и весь лагерь.

Форт Сент-Джордж в Мадрасе

12 декабря 1758 года французский командующий Томас Лалли начал наступление на Мадрас. Подготовиться к обороне англичане успели неплохо: город защищало 1700 англичан и 2000 сипаев (силы французов составляли 3266 европейцев и и 4000 сипаев). 14 декабря французская армия подошла к Мадрасу, причём британцы сразу отдали ей «чёрный квартал», укрепившись в форте Сент-Джордж. Ещё не завершив операцию, французы начали дикий грабёж (предугадав его, британский командующий Стрингер Лоуренс оставил в квартале все запасы вина, которые были немедленно употреблены гордыми галлами). Понадеявшись на то, что пьяный француз воевать не сможет, Лоуренс попытался выбить врагов быстрым ударом, но французы оказались вояками хоть куда – с большими потерями британцы отступили в форт. Началась осада Сент-Джорджа, продолжавшаяся до 16 февраля 1759 года и не сулившая успехов осаждавшим: из-за отсутствия запасов французская армия попросту голодала. Характерной чертой осады стало… массовое дезертирство французов в осаждённый форт. Доподлинно известен случай, когда сразу 150 человек перебежало к англичанам, которые накормили их и немедленно поставили в ряды защитников форта.

16 февраля 1759 года на горизонте появились паруса британского флота, был высажен десант – и французам пришлось уйти.

источник: warspot.ru