Шпион на женьшеневой водке. Как инженер советского завода продавал секреты Северной Корее.Ч.1.

В рассекреченных архивах КГБ Украины нашлись материалы, которые прямо свидетельствуют, что формально дружественный Москве режим КНДР активно занимался шпионажем на территории страны-союзника: вербовал агентов и пытался завладеть военными тайнами.

Статья основана на двух делах (оперативном и уголовном), хранящихся в архиве Службы безопасности Украины. Материалы общим объемом в тринадцать томов посвящены жителю Киева, приговоренному к 10 годам колонии и умершему в заключении.

— Я решил: пусть сын закончит десять классов, потом посмотрю, что делать со всем этим.

Подсудимый объяснял в суде, почему не пришел в КГБ с повинной. Дело слушалось в трибунале Киевского военного округа. Шел июль 1981 года.

Мужчину звали Станислав Пушкарь. Ему вменяли первую часть статьи 56 Уголовного кодекса «Измена Родине в форме шпионажа». Подсудимый своей вины не отрицал, каялся и просил лишь о снисхождении.

Судья назначил подсудимому десять лет строгого режима. Мы не знаем, какие эмоции испытывал Пушкарь, услышав приговор. Может быть, это было отчаяние — в том числе потому, что на долгие годы без родителей оставался несовершеннолетний сын. Но не исключено, что он вздохнул с облегчением: ему дали минимальный срок, а максимальным возможным наказанием был расстрел.

Процесс проходил за закрытыми дверями, о нем не написала ни одна газета. Вероятно, «режим тишины» был связан с тем, на кого именно работал подсудимый. Это была разведка формально дружественного социалистического государства — Корейской народно-демократической республики.

ГРУППА ЦОЯ

Началась эта история десятью годами ранее, в конце 1970-го, в киевской войсковой части 61809, она же — 2-й арсенал ГРАУ МО СССР. Жителям города это место было известно как режимный завод «Арсенал-2», занимавшийся ремонтом военной техники (сейчас там находится художественный музей «Мыстецкий арсенал»).

На закрытый объект прибыли стажироваться трое иностранцев: офицеры северокорейской армии и по совместительству курсанты одного из киевских военных училищ. Их звали Ким Зе Хан, Цой Тхе Ли и Дим Сун Киль. На заводе корейцев знали лишь по фамилиям. Ким лучше всех говорил по-русски и выполнял роль переводчика.

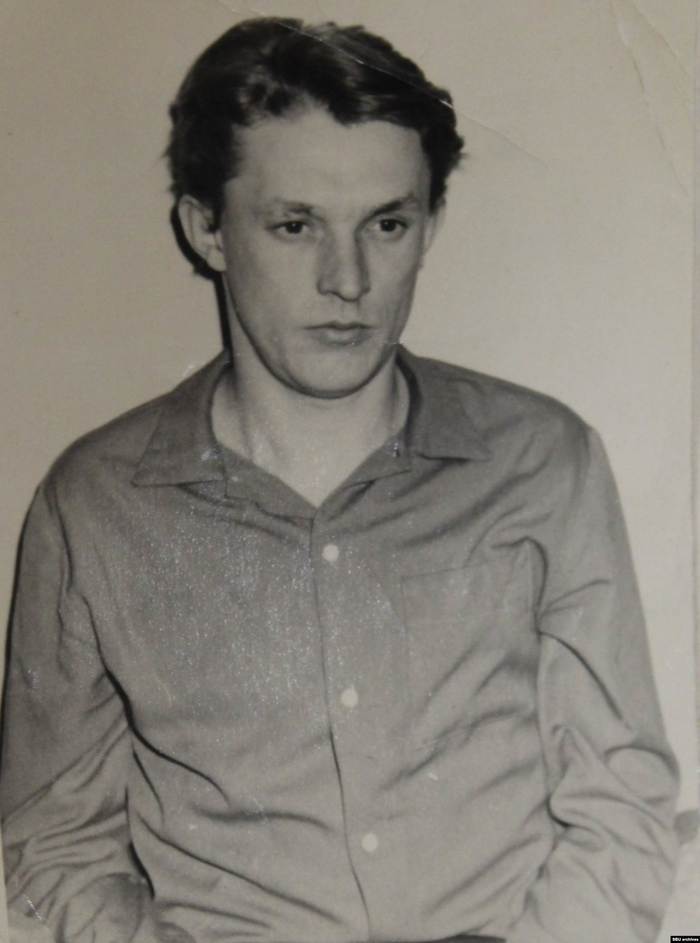

Слева направо: Ким, Цой, Дим. Фото из материалов уголовного дела

Стажеров должны были научить обслуживанию боевых машин с противотанковыми ракетными комплексами, которые КНДР получала от Советского Союза.

В цехах в это время стояла и секретная техника, видеть которую гостям не следовало. Ее временно прикрыли брезентовыми чехлами. Иногда у работников «Арсенала» возникало впечатление, что стажеры пытаются обойти запреты и подсмотреть то, что в программу обучения не входит.

Заниматься с корейцами обычно поручали настройщику радиоаппаратуры Станиславу Пушкарю. Он и еще несколько сотрудников быстро сдружились с Цоем, Кимом и Димом. Иностранцы приглашали киевлян на застолья в ресторан, вместе смотрели северокорейские фильмы в актовом зале своего училища.

«Фильмы об их песнях и танцах и вообще о современной Корее», — вспоминал потом Пушкарь.

Станиславу Авксентьевичу Пушкарю тогда было 32 года. Родился в Горьком (теперь Нижний Новгород), но большую часть жизни провел в Киеве. Разведен. Жил с родителями и маленьким сыном на Березняках — спальном районе украинской столицы. Учился в Киевском политехе, но на четвертом курсе бросил. На «Арсенале-2» работал с 1969 года. Хобби: фотография (на общественных началах выполнял на заводе функции фотографа) и рыбалка (не раз штрафовали за браконьерство).

Через месяц-два после знакомства стажеры стали захаживать к Пушкарю домой. Гости являлись без приглашения и даже предупреждения, но мужчина радушно встречал их, познакомил с родителями.

Иностранцы приходили не с пустыми руками: с собой у них было то вино, то экзотический напиток с родины — водка, настоянная на корне женьшеня. Станислав очень любил выпить. Его матери презентовали целебный экстракт этого же корня — она уже не первый год болела.

В феврале 1971-го после рабочего дня корейцы устроили у Пушкаря прощальные посиделки в честь завершения стажировки и скорого отъезда домой.

«За столом Цой подарил мне ручки с золотым пером и бутылку водки с корнем женьшеня. Давая эти подарки, он сказал, что дарит за хорошее отношение к нему на стажировке», — рассказывал позже инженер «Арсенала».

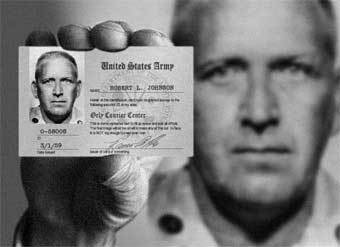

Фото Пушкаря из уголовного дела

ПРОТИВОТАНКОВАЯ «ФАЛАНГА» И КАМЕРА ШПИОНА

Когда вся компания, уже изрядно выпив, курила на кухне, Цой с Кимом попросили хозяина квартиры помочь им. Стажировка прошла слишком быстро, и они не все успели, объясняли курсанты. Поэтому гости будут благодарны Славе, если тот перечертит для них кое-какие схемы вооружений из литературы в заводской библиотеке.

Корейцы назвали изделия, которые их интересовали: 2П32 и 3М11. Это, соответственно, пусковое устройство «Фаланга» для противотанковых ракет и сами ракеты. Обе разработки были совершенно секретными и стажировка точно их не касалась.

Как долго корейцы обрабатывали своего знакомого в тот вечер? Колебался ли он, услышав просьбу? Понимал ли, что вообще значит такая просьба? Этого мы не знаем. Но в итоге Пушкарь дал согласие и, может быть, сам того не понимая, стал агентом военной разведки Северной Кореи. Шпиону присвоили кличку «Земляк» (на корейском — «Тонхянъин», в транскрипции КГБ — «Дон Хян»), хотя сам он об этом не знал.

Почему выбрали именно Пушкаря? С одной стороны, это был грамотный специалист, мастер своего дела. С другой — почти все коллеги отзывались о нем как о «рваче», любителе легкой наживы и дефицитных импортных вещей. «Неразборчив в связях, в общественной жизни цеха участия не принимает», — значится в подшитых к делу характеристиках. Безусловно, сыграла свою роль и страсть к спиртному. Судя по материалам дела, Станислав пил чуть ли не каждый день, в том числе и в рабочее время. Почти все серьезные разговоры корейцы начинали, предварительно напоив «Земляка».

— Зачем что-то чертить, если можно сфотографировать эти схемы? — предложил новоиспеченный шпион.

Тем более речь уже шла не только о схемах, а о почти полном техническом описании.

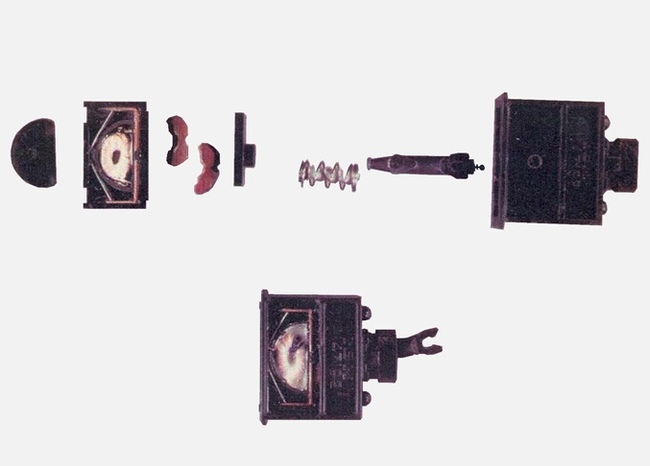

Цой сказал Пушкарю, что задание лучше выполнять не с обычным фотоаппаратом, а со специальным, маленьким. Вскоре при встрече ему дали миниатюрную швейцарскую камеру «Тессина». В те годы такую использовали спецслужбы разных стран, включая ЦРУ.

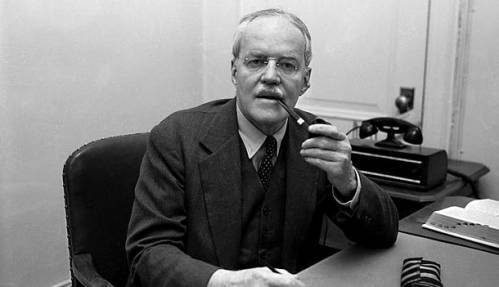

Фотоаппарат «Тессина», переданный Пушкарю Цоем. Снимок из уголовного дела

«Слава, сильно торопиться не нужно, главное — сделать все незаметно, — инструктировал Цой. — Скорее всего, ты не успеешь отснять до того, как мы уедем. Тогда тебе нужно будет поехать в Москву и отдать нашим людям. Запомни этот номер: 143-90-52, это телефон корейского посольства. Когда приедешь в Москву, набери его, скажи, что ты Слава из Киева и попроси позвать Николая. Это пароль — там поймут, кто звонит».

Цой заверил, что о пленке никто не узнает: ее отправят в КНДР дипломатической почтой, которую не досматривают. Напоследок он оставил киевлянину 25 рублей на дорогу в Москву.

СОВЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ В ОБМЕН НА ВОДКУ

— Что-то я твоих книг в упор не вижу. Давай ты сам поищешь, а потом подойдешь и распишешься?

Секретчица (работница, ответственная за секретную документацию) заводской спецбиблиотеки Валя нарушала инструкцию, пустив посетителя к стеллажам. Но что может случиться? Настройщика Пушкаря она хорошо знала — тот работал на предприятии уже года два.

Ничего об интересующей корейцев пусковой установке ему найти не удалось. Зато была брошюра под грифом «Совершенно секретно» с техническим описанием управляемой ракеты 3М11, которую мужчина и взял. Он понимал, что фотографировать прямо на территории «Арсенала-2» — занятие крайне рискованное. Брать нужную литературу в цех работникам разрешалось, но выносить за пределы завода — строжайше запрещено.

Станислав принадлежал к когорте «несунов» — людей, ворующих детали или материалы на работе для продажи или использования в быту. В общем, опыт был. Спрятать брошюру под пиджак и выйти с ней на улицу во время обеденного перерыва не составило никакого труда.

Успешно миновав проходную, Пушкарь взял такси и поехал домой. На балконе он быстро отснял нужные главы на свой «Зенит». «Тессиной» пользоваться не стал: во-первых, боялся по неопытности нажать что-то не то, во-вторых, в швейцарском аппарате стояла пленка всего на 12 кадров. Да и зачем мини-камера в квартире, где никто не видит?

Двадцать пять щелчков затвора фотоаппарата (в каждом кадре — по две страницы) — и обратно на работу. Как раз к концу обеда Пушкарь был на заводе. Никто ничего не заметил.

Обложка отснятой Пушкарем брошюры. Виден гриф «Совершенно секретно». Фото из уголовного дела

Пленка пролежала у шпиона дома почти год. В ноябре 1971-го к Пушкарю домой пришли двое незнакомых корейцев.

Они представились как Пак Ен Хва и Хон Сен Чер, назвались сослуживцами Кима с Цоем, показав рекомендательное письмо от последнего. Снова не обошлось без выпивки и подарков.

Пак и Хон. Фото из уголовного дела

На первую встречу с агентом новые посланники КНДР принесли и деньги — 500 рублей. Это немалая по тем временам сумма: зарплата Пушкаря была хорошей, 300 рублей, его брат-шофер получал всего 80.

Двести рублей корейцы дали на проезд в Москву, триста — «подарок». По просьбе корейцев Пушкарь написал расписку о получении трехсот рублей — как объяснили, для отчета перед посольством. Мужчине напомнили о просьбе Цоя и попросили не затягивать с передачей пленки.

Вскоре Станислав, как и договаривались, полетел в Москву. Прямо в аэропорту его на черной «Волге» встретил старый знакомый — Ким. Пленку не забрал, лишь отвез Пушкаря к родственнику, у которого тот должен был переночевать.

Наутро киевлянин, как и было условлено, позвонил в посольство. Ему назначили встречу в центральном универмаге «Военторга» на проспекте Калинина (сейчас — улица Воздвиженка). На месте незнакомый кореец забрал пленку, передав еще немного денег и водки. Вечером шпион вернулся в Киев. Первое задание спецслужб КНДР было выполнено.

План местности, где проходили встречи Пушкаря и корейцев. Из уголовного дела

ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ: КУЛЬТ ЖЕНЬШЕНЯ В СССР

Из показаний Станислава Пушкаря о первой встрече с Паком и Хоном: «Они принесли мне 0,7 литра экстракта корня женьшеня на меду, три бутылки по 0,5 литра женьшеневой водки, коробку с пятью натуральными корнями женьшеня, картину пейзажного содержания, книги, изданные в КНДР (на другом допросе Пушкарь уточнил, что это были за книги: «Мать Ким Ир Сена» и сборник речей лидера Северной Кореи — НВ), и настенный календарь».

Подаренная Пушкарю картина. На заднем плане изображена гора Пэктусан — один из символов КНДР. Фото из уголовного дела

Лекарства и алкоголь на основе женьшеня упоминаются в материалах дела десятки, если не сотни раз. Такие подарки корейцы приносили почти на каждую встречу с «Земляком» на протяжении многих лет. Экстрактом он делился с родителями и сыном, водкой — с ближайшими друзьями, которых просил никому об этом не рассказывать.

Матери Пушкаря, у которой болело сердце, в те годы стало легче — сам он был уверен, что благодаря корейскому экстракту. Складывается впечатление, что корень и продукты из него в качестве вознаграждения за выполнение заданий были для шпиона важнее денег.

Бутылки из-под подаренных корейцами женьшеневой водки и экстракта. Фото из уголовного дела

«В Советском Союзе был культ женьшеня, — вспоминает кореевед, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. — Он воспринимался как некое удивительное чудо-лекарство, которое лечит все и сразу. С точки зрения нашего персонажа, это была панацея, которая обеспечит ему жизнь, — если не вечную, то хотя бы лет до ста.

Среди разных темных дел, в которых было задействовано северокорейское посольство в 80-е годы, была спекуляция всяческими женьшеневыми препаратами. Граждане Северной Кореи, находящиеся на территории СССР, получали определенное количество препаратов и задачу их реализовывать по совершенно несуразным ценам и большую часть выручки сдавать в посольство».

Одну коробку сухого корня «Земляк» просил у Пака, чтобы подкупить ректора Киевского политехнического института. Пропустив два года учебы, мужчина хотел восстановиться.

Инструкция от экстракта женьшеня, переданного корейцами Пушкарю. Из уголовного дела.

Один раз корейцы презентовали другую экзотическую водку — с заспиртованной змеей. Но Пушкарю и его друзьям, участвовавшим в дегустации, она не понравилась.

В деле упоминаются и другие подарки из КНДР: женские халаты, платки, кофейный сервиз, острый соус для мяса.

ВЕРБОВКА НА БАЛКОНЕ И В ВАННОЙ

Сотрудничество только начиналось. В феврале 1972 года снова пришли Хон и Пак. Теперь их интересовал комплекс управления зенитками — мобильный радар РПК-1 «Ваза». Доступа к такой технике Пушкарь не имел – «Вазы» обслуживали в других цехах «Арсенала-2».

— А кто бы мог нам помочь? — не отставал Пак.

— Есть у меня один приятель на заводе. В ОТК (отдел технического контроля — НВ) работает, у него доступ в каждый цех, и в библиотеке ему что угодно дадут. Можно с ним попробовать поговорить, — предложил Пушкарь.

Вскоре он пригласил Геннадия Наумова — так звали коллегу — к себе домой. Подошли Пак и Хон, познакомились с гостем. После нескольких рюмок водки перешли к сути.

Процесс вербовки совсем не походил на сцены из книг и фильмов про шпионов. В тесной квартире Пушкаря в это время находились его родители и сын, потом пришли брат и друг детства. Выпроводить их всех, чтобы спокойно пообщаться, никак не удавалось. Поэтому корейцам приходилось уединяться с кандидатом на вербовку то в ванной, то на балконе, то на кухне.

Как и раньше с Пушкарем, гости зашли издалека: «Стажеры не все успели записать». Дальше — примерно по той же схеме. Вербовка нового агента шла нелегко. Предложение он не отверг, но и не принял — попросил время подумать.

Через пару дней Наумов встретился с Пушкарем тет-а-тет — посоветоваться. Идея казалась ему заманчивой, но в то же время пугала. Станислав успокаивал приятеля и предлагал сделать все вместе: Наумов достает документы, Пушкарь выносит их с завода и снимает.

— С них, дураков, можно за эту ерунду сорвать большую сумму, — добавил он.

Хон и Пак, похоже, проигнорировали колебания Наумова. Для выполнения задания ему передали «Тессину», которую перед этим забрали у Пушкаря. Взамен «Земляк» получил портативную японскую «Минолту».

Новый агент все же выполнил просьбу, впоследствии снял еще кое-какие документы. Они с Пушкарем «работали» поодиночке, далеко не все рассказывая друг другу. Корейцам с Наумовым было трудно: мужчина постоянно тянул время и обижался из-за мелочей. А еще хотел больше денег, а не женьшеня — а с советской наличностью у Пака с Хоном, похоже, было непросто.

И самим корейцам, и Пушкарю Наумов часто задавал один и тот же вопрос: если Северная Корея — друг СССР, строит социализм и получает технику от «старшего брата», почему бы не обратиться за нужной информацией официально? Вразумительного ответа от Пака и Хона он не услышал.

«КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ»

Чаще всего мы слышим о провалах — или, напротив, успешных операциях — разведок «потенциальных противников». Но многие спецслужбы активно работают и против дружественных стран.

Отношения СССР и Северной Кореи охладились почти сразу после становления режима Кимов. В 1950-х годах КНДР в значительной мере вышла из-под советского контроля, в то же время не доводя дело до открытого конфликта и продолжая получать помощь от северного соседа.

Советский Союз поставлял в КНДР оружие. Но далеко не все, что ей было нужно.

По словам корееведа Андрея Ланькова, разведывательную деятельность на территории Советского Союза КНДР активно вела еще с конца 1950-х. Декларируемая дружба между государствами не была для этого помехой. В 1980-х и начале 1990-х годов прошлого века истории, подобные делу Пушкаря, были нередки. Киевлянин явно был не первым и не последним советским гражданином, осужденным за шпионаж на Северную Корею. Но видеть документальное свидетельство разоблачения агента КНДР Ланькову не доводилось.

«С точки зрения Северной Кореи, весь мир враждебен, каждый сам за себя, — объясняет эксперт. — Международные отношения для нее — «игра с нулевой суммой». В этой игре, по их мнению, не существует запрещенных приемов. Если какие-то приемы запрещены — это для слабых, а слабыми они себя никогда не считали. У них не было союзников — то есть союзники были лишь ситуативные. Сегодня они могли блокироваться с Советским Союзом против Китая, завтра — с Китаем против Советского Союза. Линия эта сохраняется и сейчас: в Северной Корее всерьез говорят о возможном союзе с США против Китая. Подход совершенно прагматичный, в некотором смысле циничный, в некотором смысле здравый и реалистичный».

Северокорейский режим интересовали, в частности, советские разработки в сферах черной металлургии и горнодобывающей промышленности. Но самое большое внимание уделялось военным технологиям. Список вооружений, переданный Пушкарю, Ланьков называет «типичным».

«Их интересовали все виды ракетных систем, противотанковые системы, а также системы наведения. С этим у них были проблемы. Северокорейские разведчики, которые «вели» агента, не зря получали свои ордена», — поясняет эксперт.

СПИННИНГ ИЗ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ

Летом 1972 года Хон и Пак собрались уезжать, и Пушкарю представили новых связных — Син Хан Бона и Нам Ге Ука. По легенде они учились в аспирантуре одного из ленинградских вузов. На самом деле оба были офицерами, помощниками военного атташе посольства КНДР. На момент знакомства с «Земляком» Син был майором, но за последующие годы дослужился до полковника.

Син и Нам. Фото из уголовного дела

Отрывок из диалога киевских шпионов:

Пушкарь: Ну тот, как его, Сун, Сон или Син, и с ним еще один.

Наумов: Да кто их упомнит, кажется, Сон.

Пушкарь: Да, кто их знает, они все на одно лицо.

Для конспирации Пушкарь иногда называл Сина Колей.

Письмо Сина-«Коли» Станиславу Пушкарю с требованием приехать в Москву. Из уголовного дела

«Земляк» продолжал регулярно видеться с корейцами и выполнять их просьбы. Нужды ходить в библиотеку и делать фотографии уже не возникало. Например, устройство противотанкового ракетного комплекса «Малютка» он прекрасно знал — и с ходу изобразил на листе устройство схем, которыми интересовались корейцы.

Как-то шпион решил: если в Северной Корее не хватает специалистов по настройке, то почему бы ему не поехать туда и не поработать? Он просил Сина оформить ему официальный вызов в КНДР, убеждая, что там он принесет куда больше пользы. «Коля» обещал помочь, но ничего не сделал.

Один раз, летом 1973-го, «Земляк» сам решил поехать в Москву и встретиться с корейцами. Мать мужчины серьезно болела, ей прописали аймалин — препарат для сердца. Достать дефицитное лекарство не удавалось ни в Киеве, ни через московского родственника (хотя тот был со связями — работал в милиции). Пушкарь надеялся, что помогут друзья в посольстве. Но и там ничего не смогли сделать, лишь принесли на встречу все тот же экстракт женьшеня. На следующий год мать Пушкаря умерла.

В московские «командировки» шпион брал уже не пленки, а детали советского вооружения. Началось с того, что корейцы заметили дома у Пушкаря катушку с проводом от ракеты 3М6, используемой в ПТРК «Шмель». Инженер вынес ее с завода не для корейцев, а для себя. Проволоку-«стальку» он использовал вместо лески для спиннинга (настоящую оду «стальке» можно прочесть в блоге киевского рыболова Семена Олда).

Гости попросили достать такие же катушки, что вскоре было сделано. Дальше — больше: настройщик получил внушительный список: от триодов до оптического визира для «Малютки». Кое-что из перечня свободно продавалось в магазинах — и Пушкарь купил это, получив от Сина деньги. Но большую часть он украл с «Арсенала-2».

Боялся ли «Земляк» разоблачения? Конечно. Сотрудники и знакомые стали замечать, что он в эти годы стал нервным, подавленным, говорил о каких-то дурных предчувствиях, ничего не объясняя.

Годы спустя герой этой статьи заявит, что его преступление состояло из двух частей: дурости и трусости. Дурость заключалась в том, что дал себя завербовать, а трусость — в нежелании прийти в КГБ с повинной.

В беседах с Наумовым Пушкарь не раз говорил, что пора «послать подальше» корейцев и не иметь с ними никаких дел.

Но слова оставались словами. В январе 1975 года Пушкарь в который раз отправился в Москву — передать заказанные и собранные детали. На этот раз он взял с собой десятилетнего сына. Наумов тоже должен был лететь со своим «заказом», но остался дома — сказал, что не пустила жена.

Ту поездку «Земляк» будет вспоминать еще долго.

СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ

Вылет самолета в Москву из киевского Борисполя почему-то задерживался. Потом к трапу подъехали две «Чайки», из которых вышли солидного вида мужчины — по определению Пушкаря, «какие-то тузы». Они зашли в салон и сели на свободные места. Тут один из пассажиров «Чайки» подозвал стюардессу и что-то ей сказал, после чего пассажиров попросили выйти из самолета.

Двадцать минут спустя всех запустили обратно. За это время персонал навел порядок в салоне — помыл пол, заменил чехлы на сиденьях, разложил всюду салфетки — видимо, по требованию того самого «туза». Все это возмутило Пушкаря, который, стоит отметить, успел немного выпить в аэропорту.

— Что, не могли для этих чинуш дать отдельный самолет, раз они такие шишки, что из-за них задерживают рейс? Я из-за них на целый час в Москву опаздываю! — выкрикнул он на весь салон.

Во Внукове Станислав обратил внимание на водителя припаркованной черной «Волги», который пристально смотрел в его сторону. Ту же машину он разглядел недалеко от дома московского друга, к которому приехал из аэропорта. Заподозрив неладное, Пушкарь вышел из квартиры и и столкнулся в подъезде со странным «типом в пыжиковой шапке и коротких брюках».

На следующий день в разных частях Москвы он обнаруживал того же мужчину и черную «Волгу» (позже его сменили другие, а вместо черной машины появилась серая). У шпиона, читавшего детективные романы, не оставалось сомнений: за ним следят. Но причина была неясна — то ли из-за связи с корейцами, то ли все дело лишь в «бунтарском» выкрике в самолете.

Алкоголь притуплял чувство страха, и Пушкарь поймал кураж: «играл» с преследователями, давал понять, что разоблачил их, говорил о слежке сыну и друзьям. Незадолго до вылета обратно в Киев «дядю, который за нами ездит», заметил и ребенок. Пушкарь взял салфетку (дело было в ресторане), нарисовал на ней «фигу» и написал: «Лучше в Киеве за мной побегайте, там теплее, чем в Москве» (январь в столице СССР выдался очень холодным). Он хотел попросить сына передать послание неизвестным, но передумал и оставил салфетку в аэропорту. Вскоре один из преследователей подошел и забрал ее.

Из-за слежки передавать корейцам детали Пушкарь не рискнул. Он оставил «посылку» дома у знакомого — спрятал под ванной. Позвонив в посольство, он сообщил, где забрать детали. На том конце провода в этот раз почему-то молчали — было слышно лишь чье-то дыхание. В московском аэропорту шпион увидел Нама.

«Я кивнул ему головой, чтобы он не подходил ко мне. Он понял, прошел мимо меня и пошел к выходу», — рассказывал Пушкарь годы спустя.

«ШАКАЛ» И «ИВАНОВ»

Опасения по поводу слежки не были напрасными. Комитет госбезопасности заинтересовался Пушкарем еще в 1971 году — то есть примерно тогда, когда шпион выполнял первое задание.

КГБ наблюдал за группой северокорейских курсантов в Киеве — их подозревали в шпионаже. В комнатах общежития, где жили корейцы (всего их было пятеро), провели негласный обыск. Среди документов одного из курсантов, уже знакомого нам Хон Сен Чера, нашли фотографию мужчины славянской внешности. Там же была бумажка с именами и адресами двоих мужчин — Станислава Пушкаря и Владимира Бовкуна. На фото был как раз Пушкарь. Бовкун — еще один работник «Арсенала-2», который интересовал корейцев. Удалось ли его завербовать — неизвестно. Кроме того, Хон хранил записку на корейском с краткой характеристикой Пушкаря и его прозвищем — «Земляк».

Записка, найденная у Хона. Из уголовного дела

Через несколько месяцев в Киеве получили сигнал от коллег из Пензы. Там тоже разрабатывали курсантов из КНДР. Один из корейцев рассказал агенту «Красновой», что инженер киевского режимного завода помогает их разведке собирать секретную информацию.

Наведя справки и поговорив с агентами из числа сотрудников «Арсенала-2», в КГБ поняли, что речь идет о том самом Пушкаре.

На мужчину завели дело оперативной разработки. Ему присвоили кличку «Шакал». Хон Сен Чер проходит в документах КГБ как «Питон», а вся группа корейских курсантов из Киева — как «Хамелеоны».

За Пушкарем установили слежку, изучили его окружение, попробовали завербовать знающих его заводчан в качестве агентов.

Составленная КГБ схема связей Пушкаря. Из оперативного дела

Сводки наружного наблюдения за Пушкарем (в них он обозначен другим псевдонимом — «Паук») в основном состоят из описаний повседневной жизни заводчанина. В нерабочее время он обычно пил с друзьями, гулял с сыном, ходил в чебуречную на первом этаже своего дома.

Пушкарь с приятелями. Фото КГБ, сделанные скрытой камерой. Из оперативного дела

Попадались на глаза сотрудникам наружки и корейцы, приезжавшие к шпиону домой или назначавшие ему встречи в центре города.

Пак, Хон, Син и Нам во время встреч с Пушкарем. Фото КГБ, сделанные скрытой камерой. Из оперативного дела

Сотрудничать с КГБ по делу «Шакала» согласились несколько коллег Пушкаря — в том числе начальник цеха, в котором тот работал. Самым ценным агентом оказался «Иванов» из отдела технического контроля. Его настоящее имя — Геннадий Наумов. Тот самый Наумов, на которого вывел корейцев Пушкарь. КГБ завербовал его в декабре 1971 года — за пару месяцев до того, как «Шакал» решил познакомить его с Паком и Хоном.

Чекисты рассчитывали, что спецслужбы КНДР попытаются сотрудничать с «Ивановым»-Наумовым и, как видим, это сработало. У Наумова еще до первой беседы с КГБ возникали подозрения насчет Пушкаря: как-то раз тот не выдержал и похвастался «Тессиной», которую корейские стажеры ему якобы подарили. Внимание коллег привлекло и то, что у Славки, как называли его на заводе, неожиданно появились деньги.

Уклончиво отвечать на предложения иностранных разведчиков, демонстрировать свою обиду на них, торговаться за вознаграждение, тянуть время — все это рекомендовали «Иванову» кгбшники. Каждая встреча и передача материалов проходила под их контролем.

КГБ выдал «Иванову» портфель с подслушивающим устройством, в котором он приносил выпивку и закуску.

Позже сотрудники спецслужбы установили прослушку непосредственно в квартире «Шакала».

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Расшифровки прослушки и агентурные сообщения из дела Пушкаря содержат не только обсуждение шпионских тем, но и бытовые разговоры — так было положено. Многие фразы, произносимые подозреваемым и его окружением, служат иллюстрациями повседневной жизни в СССР в 1970-х.

«СА (Станислав Авксентьевич, то есть Пушкарь — НВ) сообщает, что он едет завтра как начальник группы получать костюмы, сапоги, боты. М (мужской голос, собеседник Пушкаря — НВ) советует украсть пару сапог».

«В квартире Об[ъект] и двое мужчин ужинают, обсуждают, где лучше достать пыжиковую шапку». Пыжиковая шапка — писк моды застойных времен, атрибут партийной элиты и мечта миллионов простых граждан.

«Разговор о том, что сегодня трудно достать пиво, все выпили. СА говорит, что поедет за пивом на Печерск (то есть в центр Киева, на другой берег Днепра — НВ)».

«Пушкарь неоднократно посещал рыбзавод, где якобы пытался через свои связи достать красной рыбы».

«Затем Пак спрашивает Пушкаря: "Мясо купить?", он ответил: "Пойди купи, когда его нет, найди его». Источник (Наумов — НВ) сказал: "Славка, ты не прав. Если рядом с вашим домом нет, это не значит, что нет в городе. Пожалуйста, около меня есть"».

«Затем источник на это сказал, что не пьет ничего, кроме кофе, и, как бы вспомнив, что Пушкарь бывает в Москве, попросил его привезти из Москвы бразильского кофе».

Пушкарь с коллегой возле проходной «Арсенала-2». Фото КГБ, сделанное скрытой камерой. Из оперативного дела

Конец первой части ...