В шахте

Продолжение поста «"Анабиоз": Мрачная заброшенная штольня гигантского рудника "Перевальный"»1

Она упирается в деревянную перегородку с пробитой дырой.

Возле неё есть ещё один выход в восстающий ствол, к которому мы подходили сверху.

Вид наверх.

И вид вниз. Ствол уходит ещё ниже на ещё один горизонт.

А сама горная выработка уходит по спирали вниз на сотни метров.

Но она была настолько покрыта льдом, что без альпснаряжения пытаться туда спускаться было попросту опасно, так что вниз мы естественно не пошли.

А напоследок хотелось бы напомнить, что повторять посещение таких объектов за нами без опыта и подготовки не нужно. Заброшенные рудники это крайне опасные места, таящие в себе множество опасностей и возможные обвалы это не самое частое, что может там случиться с вами.

Так что лучше просто смотрите наши фотографии с кружечкой чая.

Ну а на этом всё.

Спасибо за просмотр и до новых встреч. источник

"Анабиоз": Мрачная заброшенная штольня гигантского рудника "Перевальный"1

Сегодня мы расскажем про заброшенную транспортную штольню гигантского рудника "Перевальный", закрывшегося во второй половине 2000-х гг. Этот портал штольни мы нашли благодаря отвалам породы и небольшому сараю, обратив внимание на которые решили подъехать поближе.

Сначала мы увидели остатки от ремонтного цеха, который приняли за вход в штольню.

Но там оказалась лишь смотровая яма да помещение склада.

А решив оглядеться получше, в сотне метрах от него мы обнаружили и нужный нам портал 600-го горизонта.

От которого в темноту уходила штольня для самосвалов, которые вывозили через неё касситеритную руду, из которой на ГОК-е добывали олово.

Этот горизонт имеет не мало развилок.

А ещё очень много замёрзших участков, которые никогда не таят.

Поэтому мы дали ему прозвище "Анабиоз".

Местами встречается деревянная крепь.

Некоторые развилки упираются в завалы.

А на перекрёстке одной четырёх горных выработок мы обнаружили глубокий провал, вероятно являвшийся рудосбросом.

За деревянной стенкой располагался восстающий ствол, который соединял этот горизонт с ещё двумя сверху и снизу.

Вид вниз, но здесь мы спускаться конечно не будем, а придём туда позже по штольне.

Ниша трансформаторной подстанции.

И снова ледяные сталагмиты.

Ну а теперь немного вернёмся назад к одной из развилок и спустимся к самому интересному.

От основной штольни вниз уходит изгибающаяся горная выработка.

Где льда становится ещё больше.

"Околошахтёра 3". Рудники и шахты на монетах Чехии

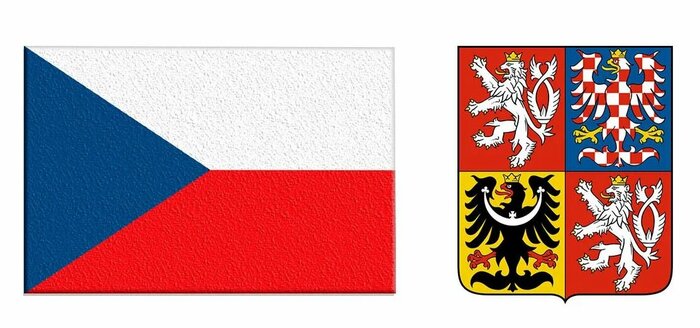

Эта статья завешает серию о "шахтёрских" монетах двух стран, появившихся после распада Чехословакии в январе 1993 года. И сегодня речь пойдёт о монетах Чехии (Чешской Республики), которая после "бархатного развода" со Словакией сохранила за собой прежний государственный флаг, введённый ещё в 1920 году.

Флаг Чешской Республики. Всё те же панславянские цвета, что и у России, Словении, Хорватии, Сербии и Словакии. А вот герб у страны новый, Совмещает в себе гербы Богемии (лев с раздвоенным хвостом), Моравии (орёл в красно-белую клетку) и Силезии (чёрный орёл в золотом поле).

В отличии от Словакии Чехия отчеканила всего две монеты, посвящённые горному делу. Но зато обе изготовлены из золота, имеют номинал 2500 крон и входят в серию "Культурные памятники технического наследия", выпускавшуюся в период с 2006 по 2010 гг. Вот по порядку и начнём. 🧐

Первая монета, отчеканенная Чешским монетным двором в 2007 году, посвящена шахте Шевчины в Пршибрам-Бржезове Горы (да простят меня читатели за столь трудновыговариваемые названия, но "из песни слова не выкинешь"). К сожалению, мне не удалось найти в сети ни более-менее качественного изображения монеты, ни её подробного описания. Но мы можем разглядеть на реверсе монеты надшахтное здание и копёр подъёмной машины, герб с перекрещенными горняцкими молотками и трёх работающих шахтёров, из-за старинных защитных капюшонов более похожих на гномов. А может разработчик монеты Любош Чарват как раз гномов и хотел изобразить?

Чехия. 2500 крон 2007 года. Золото. Реверс. Шахта Шевчины в Пршибрам-Бржезове Горы.

Чехия. 2500 крон 2007 года. Золото. Аверс.

Шевчинский рудник - бывший рудник по добыче серебра и свинца, с 1958 года является национальным памятником Чехии . Рудник был основан в 1813 году, и расцвет его пришёлся на вторую половину 19 века. Серебряная жила вела вертикально вниз, и к 1909 году была достигнута максимальная глубина -1092 метра. Сейчас на базе сооружений Шевчинского рудника (и ещё нескольких старых шахт) организована работа самого крупного в Чехии Музея горного дела в Пршибраме.

Музей горного дела в Пршибраме.

Последняя (десятая) монета в серии "Культурные памятники технического наследия" отчеканена Чешским монетным двором в 2010 году. Она посвящена шахте Михала. Шахта-музей «Михал» – это законсервированная каменноугольная шахта в окрестностях города Острава. После того, как здесь остановили добычу, комплекс поверхностных зданий сохранили, тоже превратив в Промышленный музей.

Чехия. 2500 крон 2010 года. Золото. Шахта Михал в Остраве. Снова копёр и галереи, отходящие от надшахтного здания.

А вот как раз этот агрегат изображён на аверсе монеты. Электродвигатель, установленный во время реконструкции 1912-15 гг. на транспортёр, чтобы забирать уголь с окрестных более мелких шахт.

История шахты связана с попытками Австрийской империи увеличить добычу угля для роста промышленности. В 1842 г. рядом с поселком Михалковице были заложены две шахты, разработка которых началась в 1843 году. Шахта «Фердинанд» прекратила выработку в 1880-х годах и была засыпана, а вот шахта «Михал» работала до 1993 года. В 1994 г., в процессе утилизации, шахту берет под свое крыло Министерство культуры Чешской Республики и создает на ее базе Промышленный музей в Остраве, который принял первых посетителей в 2000 году.

Комплекс сооружений шахты Михал.

В своих статьях я всегда старался не забывать про коллег металлургов. Есть у чехов ещё одна "околошахтёрская" монета. Тоже из серии "Культурные памятники технического наследия". Монета достоинством 2500 крон стала девятой в этом цикле. На ней изображена кузница с молотом, приводимым в движение водяным колесом, расположенная в городе Добржив. Построенная в XIX веке и работавшая до середины XX века кузница официально получила статус национального культурного памятника. Ее молот — самый большой в Чешской Республике.

Чехия. 2500 крон 2010 года. Золото.Молот в Добрживе. Реверс.

Чехия. 2500 крон 2010 года. Золото.Молот в Добрживе. Аверс.

Монета выпущена тиражом в 14 тысяч штук. На одной из ее сторон изображен сам молот, водяное колесо и часть кузницы, на другой — элементы чешской геральдики: чешский лев, моравский и силезский орлы, присутствуют надписи «Молот в Добрживе», «Чешский национальный банк», «Культурные памятники технического наследия» и «2010».

Все, показанные выше монеты, не из дешёвых. Даже при приблизительном пересчёте на рубли 2500 крон соответствуют сумме в 9500 рублей. А с учётом их тиражей и коллекционной стоимости на аукционах они уходят за суммы свыше 40 тысяч рублей. 🤑

Но давайте "откатимся" немного назад, к довоенной Чехословакии. Буквально день назад в комментарии к одной из моих статей в "Дзене" (сначала я размещаю материалы там), одна из читательниц прикрепила фотографию вот такой вот "инвестиционной" монеты:

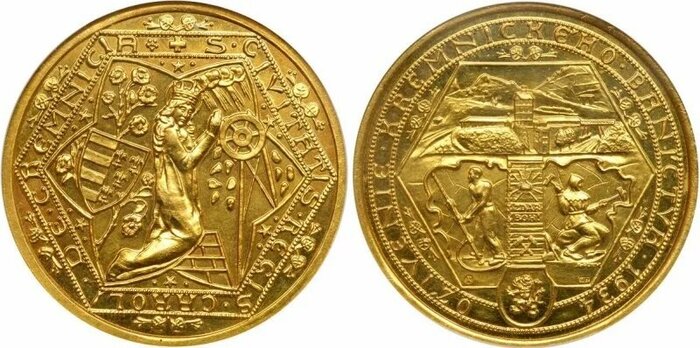

Чехословакия. Неофициальная 10-дукатовая медаль «В память о возрождении горнодобычи в Кремнице». Металл: золото. Масса: 34,9 г

В ХХ столетии некоторые страны Европы чеканили золотые дукаты как инвестиционные монеты. То есть, с целью избежать массового обнищания граждан в условиях кризиса, им предлагалось заранее закупить эти золотые монеты как гарантию сохранности сбережений. По весу десяти дукатов выполнена золотая медаль Чехословакии «В память о возрождении горнодобычи в Кремнице» (мы то с вами уже знаем, что этот город расположен в нынешней Словакии, но не редактировать же теперь из-за этого предыдущий пост 😜) . На одной стороне отчеканен образ одного из самых почитаемых королей Чехии, Карла IV (годы правления 1346-1378), известного талантом к накоплению и разумной трате денег. В данном случае он изображён как покровитель горнозаводских промыслов. Здесь же указывается, что образец выпущен в Кремнице, на монетном дворе, известном еще со времен австрийского владычества. На другой стороне изобразили шахтёра ХХ века с пневматическим телескопным перфоратором (я таким бурил когда-то😀) и средневекового горнорабочего с двумя молотами. В верхней части, судя по всему, показано здание горнодобывающего комплекса.

Не могу даже и предположить сколько может стоить такая медаль. Там одного золота почти 35 грамм! 🤷♂️

Когда печатал все эти названия с прш-брж- и прч вспомнились чехословацкие мультики моего детства с Кржемеликом и Вахмуркой. И хоть на этом рисунке они и похожи на гномов, но официально их называют лесными человечками. И живут они на поверхности. Так что к шахте никакого отношения не имеют... 🤔

Ну теперь про шахтёрские деньги Чехословакии пожалуй действительно всё... Если знаете ещё о каких-нибудь других - расскажите в комментариях. Буду только признателен. 😉 Не забывайте оформить подписку и "плюсануть" пост. А ещё больше горняцких монет и банкнот на моём канале "Шахтёры на деньгах" в "Дзене: https://dzen.ru/sachterinadengah?share_to=link

Как работает связь под землей, Рудник "Скалистый" Норильск

По размерам норильские рудники самые большие подземные выработки в России. Ежедневно под землей работают сотни людей, множество транспорта. И все это надо как-то отследить. Ранее писал про картографирование подземных путей, а теперь, как эти карты используют на практике.

Если посмотреть из диспетчерской, то видно движение всех объектов, находящихся под землей. Но на глубину не пробивают спутники и сотовая связь там не ловит, поэтому всю цифровую инфраструктуру надо прокладывать специально.

В рудниках Норильска протянуты сотни километров оптоволокна и сотни точек доступа. Это позволяет не только отслеживать людей и технику, но и разговаривать с поверхностью по мобильнику. Мелочь, но сильно упрощает многие процессы. Ранее под землей тянули телефонные кабеля, и для связи с землей надо было идти до телефон.

Точки доступа выглядят вот так.

У работников датчики встроены в фонарики, "фара" на лбу не только освещает дорогу, но и сигнализирует водителям, когда в зону их действия попадает человек. При спуске людей регистрируют по фонарям, надо отсканировать метку устройства. Также надо сделать при подъеме, чтобы система отметила выход.

Еще на "Скалистом" показали, как работает система удаленного управления техникой, когда буровой управляют с поверхности. Здесь планируют разрабатывать выработки на глубине больше двух километров. А температура там +40-50 градусов, поэтому тестируют автономные системы работы. Еще, говорят, тестируют удаленное управление самосвалами, но в действии эту систему не видел.

Понятно, сидеть в чисто кабинете гораздо приятнее, чем под землей в кабине буровой. Но, мне кажется, когда нет обратной связи от машины, а только монитор, совсем не те ощущения :) Зато безопасно

Вот, когда в повседневной жизни пользуюсь, телефоном, интернетом, картами даже не задумываюсь, как это все устроено, работает и ладно. А когда знакомлюсь с функционированием закрытых не типовых систем, какие моменты надо учесть при разработке и развертывании, чтобы не было сбоев, чтобы все работало в сложных условиях, удивляюсь башковитости инженеров :)

ЗЫ: Пост пишет гуманитарий-фотограф :))

"Околошахтёра 2". Заброшенные шахты и пещеры на монетах Словакии и Словении

Продолжаю знакомить вас с "околошахтёрскими" монетами Словакии. В прошлом выпуске я показал вам монеты с подземными насосами и подземной электростанцией в Кремнице, а сегодня расскажу о монетах с заброшенными шахтами и пещерами. Двух словацких и одной словенской.

Очертания Словакии в цветах национального флага. Синий, белый и красный признаются общими (панславянскими) цветами. В этих же цветах выполнены флаги России, Сербии, Словении, Хорватии и Чехии.

Восточная Словакия десятилетиями славилась добычей опалов. Она считалась одним из богатейших в мире мест по запасам этого вида драгоценных камней. На севере Сланских гор расположены знаменитые Дубницкие опаловые шахты (словацк. Dubnícke opálové bane). Шахты Дубника становятся известны с конца XVI века. Вероятно, что опалы на этом месте добывались ещё во времена Римской империи. В 1771 году в ручье близ Дубника был найден самый крупный известный до сегодняшнего времени опал, получивший название Арлекин за своё многоцветие, яркость и красоту. Пишут, что сейчас им можно полюбоваться в Венском музее. (Я не очень разбираюсь в драгоценных камнях, но мне кажется, что "арлекинами" называют многие разновидности черного или полупрозрачного опала, характеризующиеся выраженной мозаичностью контрастной окраски)

Типичная для многих опалов многокрасочность появляется благодаря интерференции света на границах разделов субмикроскопических плёнок.

С 1845 по 1880 год добыча благородных опалов в Дубнике достигла своего расцвета. В шахтах работало более 350 шахтеров и 13 шлифовщиков. В это время на мировом рынке был огромный спрос на дубницкие благородные опалы. Но в начале 1890-х годов из-за открытия более крупных месторождений опалов в Австралии возникла конкуренция опалам Дубника. Появились трудности в реализации добытых опалов и в 1918 году разработка месторождения была приостановлена.

18 июня 2014 года монетный двор Кремницы выпустил монету «Опаловые шахты Дубника».

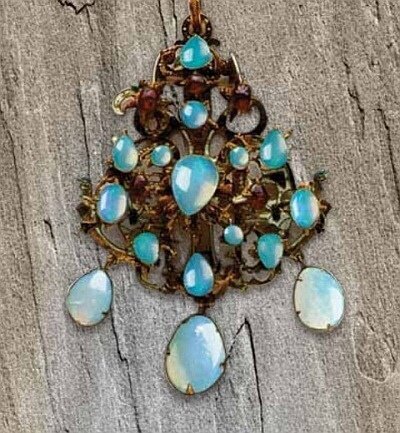

Словакия. 20 евро 2014 года. Серебро. Опаловые шахты Дубника.

На аверсе монеты изображено ожерелье полученное в 1539 году Изабеллой Ягеллонкой по случаю её свадьбы с королём Венгрии Яношем I Запольяи. Сегодня «Ожерелье Изабеллы», изготовленное из золота и украшенное 16 дубницкими опалами является частью коллекции Национального музея в Будапеште (ещё один из известных опалов, когда-либо найденных в шахтах Дубника - "Троянский огонь", когда-то украшал шею императрицы Жозефины, жены Наполеона). На заднем плане — силуэтное изображение летучем мыши.

Опаловое ожерелье Изабеллы Янгеллонки.

На реверсе монеты снова изображен силуэт летучей мыши в интерьере шахты. Это связано с тем, что Дубницкие шахты стали излюбленным местонахождением зимующих видов летучих мышей, о чём было официально заявлено в 1964 году. В период с 1984 по 1993 год в шахтах за год насчитывали около 1000 особей летучих мышей. С началом разведочных работ (1994 г.) количество мышей постепенно возросло, и уже к 2003 году в шахтах зимовало более 4 тыс. мышей 16 видов. Сейчас считается, что на территории Дубницких шахт зимует почти 30% редких видов летучих мышей Словакии.

На нижней части реверса монеты изображён отремонтированный вход в штольню Йозефа.

Вход в штольню Йозефа.

Проведённые исследования выявили, что на конец 1988 года запасы опалов в Дубнике превышают 2,5 млн карат. Данных запасов может хватить на 80 лет масштабных выработок. В 2000 году возникло акционерное общество «Опаловые шахты Дубника». Его цель - возобновление добычи благородного опала. Помимо этого, общество занимается поддержанием сохранности старых шахтных объектов.

Сигареты моей юности. 😍

Вспомнилась одна история про "опал". Были такие популярные болгарские сигареты в СССР. Довольно приличные на вкус для того времени. 50 копеек стоили (как и все остальные болгарские, кроме "Шипки", она без фильтра была). Мой друг норильчанин в 1987 году учился в одном из Томских техникумов. Он и рассказал. Валялись они как-то раз в своей комнате в общаге. И тут забегает один их одногруппник и кричит: "Пацаны! Там в магазин новые сигареты завезли. "Ора один" называются. Побежали скорее - я очередь занял!". Ну все и побежали - интересно же. Потом спрашивали у того одногруппника: "Ты чё, придурок, ни разу в жизни "Опал" не курил?".😂

Но вернёмся к нашим "околошахтёрским" монетам. В 2021 году монетный двор Словакии отчеканил очередную серебряную монету, приуроченную к 100-летию открытия Деменовской пещеры Свободы. В наши дни эта словацкая пещера имеет статус национального памятника природы.

Деменовская пещера Свободы образовалась много тысяч лет назад. Первое упоминание о ней относится к 1299 году, что делает пещеру одной из самых старых обнаруженных пещер в Европе. Вновь открыта пещера была в 1921 году моравским школьным учителем Алоисом Кралом (🤴король, если по-нашему), который вместе с местными помощниками проник через высохшее русло реки Деменовки во вскрывшиеся области Деменовской пещеры. После чего полностью посвятил себя пропаганде спелеологии.

Алоис Крал (1877-1972 гг). "Первооткрыватель" Деменовской пещеры Свободы.

Левая часть аверса монеты заполнена изображением впечатляющих ледяных образований Деменовской пещеры Свободы. Вокруг этого изображения представлены образцы редкой фауны пещеры: две паукообразные пальпиграды и две жужелицы на фоне многочисленных сталагмитов, растущих со дна пещеры. На реверсе справа — большая круглая врезка, на которой Алоис Крал обнаруживает пещеру, сползая в неё по сухому руслу Деменовки. Видна карбидная лампа и исходящие от неё лучи. Слева на большей части рисунка изображены каменные образования пещеры вместе с озёрами и другими объектами.

Словакия. 20 евро 2021 года. Серебро. 100-летие открытия Деменовской пещеры Свободы.

Пещера открыта для посещений с 1924 года. Искусственный вход расположен на западном склоне Деменовской Полудницы на высоте 870 метров над уровнем моря. Из 8497 метров пещеры туристы могут осмотреть 2150 метров. Сегодня она является самой посещаемой пещерой в Словакии. Деменовская пещера состоит из комнат, залов и коридоров, которые были образованы на 6 её уровнях. Самый нижний уровень пещеры — подземная часть реки Деменовка. Помещения пещеры сложены сталактитовыми образованиями, окрашенными соединениями железа и марганца от жёлтого до красного цветов. Также в пещере есть стекловидные перья и толстые сталактиты, которые сливаются, образуя колонны и стены водопадов.

Вода на дне пещеры образует несколько озёр. Уникальность пещеры ещё и в том, что в ней есть пещерный жемчуг — круглые образования, действительно напоминающие по форме горох или жемчуг — на дне озера в Большом зале. Кстати, о летучих мышах. Их в пещере обитает всего 4 вида. Маловато, по сравнению с Дубницкими шахтами, где сухо и тепло, нет освещения и шумных туристов. 😄

Изумрудное озеро – самый большой подземный водоем на маршруте. Оно обладает кристально чистой водой, его глубина составляет 2,5-3 м.

Ещё одну "околошахтёрскую" монету с пещерой отчеканили в 2013 году в Словении (тоже между прочим когда-то бывшей частью Австро-Венгерской Империи).

Очертания Словении в цветах национального флага.

На внутреннем диске — стилизованное изображение пещеры Постойнска-Яма в виде спирали. Текст с левого края спирали: «POSTOJNSKA JAMA • 1213—2013 • SLOVENIJA» («ПОСТОЙНСКА-ЯМА • 1213—2013 • СЛОВЕНИЯ»). Система карстовых пещер Постойнска-Яма - самая протяжённая система пещер в стране и одно из самых популярных туристических мест Словении (в течение года её посещают более полумиллиона человек). Длина системы составляет 20 570 м, глубина — 115 м.

Словения. 2 евро 2013 года. 800-лет открытию пещеры Постойнска-яма.

Система представляет собой сложный лабиринт галерей и залов с зачаровывающими сталагмитами и сталактитами белого и оранжевого цвета. Надписи на стене пещеры, называемой «Рвом старинных записей», указывают на то, что Постойнска-Яма была известна ещё в XIII веке. Самая старая надпись датируется 1213 годом. Впервые пещера была описана в XVII веке. Подробное исследование пещер было проведено местным жителем Лукой Чехом в 1818 году. В 1819 году пещеру посетил эрцгерцог Фердинанд, он стал первым её официальным посетителем, а Лука Чех — первым проводником по ней. С этого времени Постойнска-Яма открыта для всеобщего обозрения.

В 1872 году здесь была проложена первая в мире пещерная железная дорога. Первоначально её вагонетки толкали гиды, а в начале XX века был установлен локомотив. После 1945 года паровой двигатель локомотива был заменён на электрический. Ещё больше стала популярна пещера после 1884 года после её электрификации, что произошло ещё раньше чем в Любляне — столице края до 1849 года и будущей столице Словении.

Протяжённость туристического маршрута по пещере в 1818 году составляла 300 м, сегодня — 5,23 км. Это самая протяжённая в мире пещера, открытая для посещения. Постойнска-Яма входит в список Природного Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В так называемом "концертном зале" внутри пещеры издавна проводятся музыкальные мероприятия, где выступали даже артисты знаменитого театра "Ла Скала".

Рекламный проспект с описанием парка Постойнска-Яма.

Пещера также уникальна тем, что в ней обитают более 130 видов различных животных, из которых 84 — редкие. Сколько там видов летучих мышей - не скажу. А самым известным существом является европейский протей. В древности люди думали, что эти хвостатые земноводные являются детёнышами дракона. Любопытно, что средняя продолжительность жизни протея - 69 лет, при этом некоторые особи живут более 100 лет.

Европейский протей является символом спелеологов Словении.

Мне в своей жизни довелось побывать только в Новоафонской пещере в Абхазии. Собираясь на экскурсию я думал: "Чем меня можно удивить под землёй? Чего я ещё не видел за столько лет работы?". Увиденная величественная красота пещеры восхитила и поразила так, что я до сих пор нахожусь под впечатлением. Настоятельно рекомендую! 😎👍

А на сегодня про пещеры пожалуй хватит. Теперь вы знаете, что по-словацки "шахта" звучит как "баня", а "пещера" по-словенски называется "яма". Вот и живите теперь с этими знаниями. 😄

Продолжение следует. Не забывайте подписываться и ставить плюсики. В следующий раз посмотрим на "околошахтёрские" золотые монеты Чехии. А ещё больше "шахтёров на деньгах" на моём канале в "Дзен": https://dzen.ru/sachterinadengah?share_to=link