Теперь и в космосе 2 основных русских вопроса: «кто виноват?» и «что делать?

https://thealphacentauri.net/68683-teper-i-v-kosmose-2-osnov...

«Новость»: Дмитрий Рогозин подал иск о защите чести и достоинства.

В принципе, это оксюморон. Откуда у этого большевика-нациста честь и достоинство? Как можно защищать того, чего нет?

Могут сказать, что это иск для восстановления репутации. Но у него, у Дмитрия Олеговича всё равно останется репутация полного чудака (на букву «М»).

Собственно, о чем речь?

Несколько российских авторов написали статью о том, что Роскосмос в дупе и виноват в этом лично Дмитрий Олегович.

С первым постулатом я соглашаюсь сразу и полностью. А второй — более, чем сомнителен.

Оглянемся назад, на 65-50 лет.

Шло соревнование в космосе между СССР и США. На ковре выступали государственные конторы, стремившиеся доказать превосходство политической системы путем решающих достижений в космосе.

На старте СССР вырвался вперед, запустив первый искусственный спутник Земли и первого космонавта, чем зело борзо гордится по сей день.

Дальше пошли «достижения» меньшего калибра и сомнительные: первая менструация на орбите и первый, едва не закончившийся катастрофой, выполз в открытый космос.

Спутник и Гагарин, это понятно, ракеты-носители семейства Р-7. Р-7 — это инерция и предельное достижение германских разработок времен Второй Мировой. На момент появления, Р-7 была самой мощной ракетой-носителем в мире.

Ракета-носитель Восток

Реальные достижения СССР, то есть Спутник и Гагарин, повторяя слова адмрала Ясиро Ямамото, сказанные после Перл Харбора, «разбудили гиганта». Уже через 4 года после Спутника, в октябре 1961 у США появилась ракета, превосходившая ракеты семейства Р-7. Сатурн-1, даже в первом варианте 1961 года, была способна выводить на орбиту ПН до 9 тонн. В последствии, её модификация Сатурн-1Б довела грузоподъёмность до 20 тонн.

Saturn 1B

Запас лидерства СССР по грузоподъёмности ракет-носителей был исчерпан в октябре 1961 года. Возникло плато некоторого равновесия по этому показателю.

По кораблям, Восток был баллистической капсулой, которую так и называли «корабль-спутник». Если он выходил на какую-то орбиту, то единственным доступным ему маневром был маневр схода с орбиты и возвращения в атмосферу. Космонавтам в этой капсуле было делать не особенно чего. Восход был тем же Востоком, в котором выбросили катапультное кресло и втиснули 3 ложемента для 3 маленьких космонавтиков. Потом к нему пришпандорили надувной шлюз и на этом Востоки/Восходы себя исчерпали.

В США первый шаг был сделан кораблем типа Меркури, по назначению аналогичный Востоку. Но уже второй корабль перестал быть просто спутником. Джемини уже мог маневрировать, менять орбиты, сближаться с пилотируемыми и беспилотными объектами, на Джемини не только отрабатывались работы астронавтов в открытом космосе, но проводилось множество технических экспериментов, удачных и не очень. Собственно, Джемини отрабатывали технологии для корабля, проектируемого для полетов на Луну.

С 8 апреля 1964 года по 11 ноября 1966 года корабли Джемини выполнили 2 беспилотных и 10 пилотируемых полетов.

Gemini XII

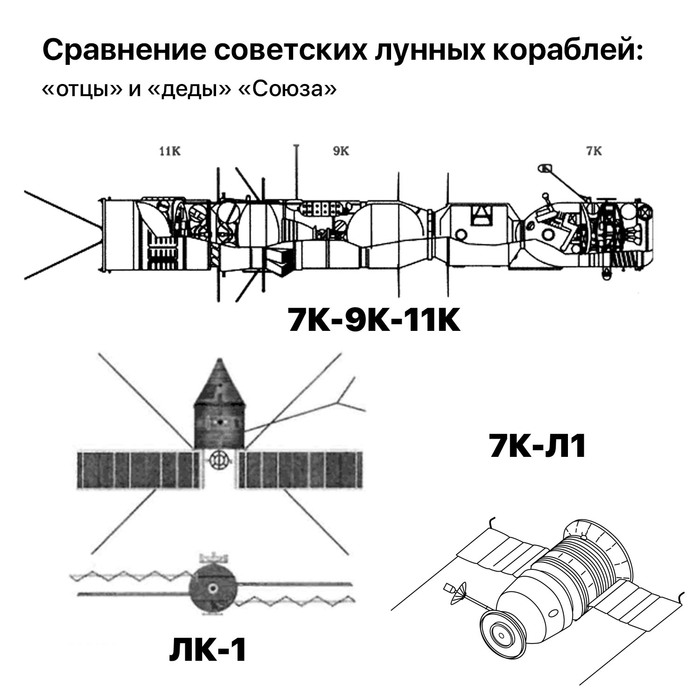

В это же время, в США разрабатывались корабли Аполлон и лунные модули, а в СССР разрабатывались корабли семейства 7К: 7К-ОК (орбитальный корабль «Союз»), 7К-Л (для облета Луны, «Зонд»), 7К-ЛОК (лунный орбитальный корабль «Союз») и лунный модуль.

Но для полетов на Луну требовался носитель гораздо более мощный, чем семейство Р-7 и даже самый мощный советский УР-500 (Протон). Попытка создания ракеты грузоподъёмностью 100 тонн закончилась провалом. Н-1 четырежды стартовала с Байконура и четырежды взрывалась. Поэтому и советская лунная программа, мягко говоря, накрылась, 7К-ЛОК и лунный модуль не понадобились. Протоны были очень ненадежными, частенько взрывались, токсичное топливо тоже не способствовало пилотируемым полетам. Так что, Зонды, официально, летали беспилотными. И дай бог, чтобы это было так.

Из семейства 7К остался только 7К-ОК Союз, впервые полетевший (беспилотным) 28 ноября 1966 года под кличкой Космос-133. Первый полностью успешный испытательный пилотируемый полет 7К-ОК Союз-3 состоялся в апреле 1968 года.

Уже тогда, в 1968 году 7К-ОК сильно уступал новому американскому кораблю Аполлон.

Официально, можно сказать, США резко вырвались вперед 21 декабря 1968 года, когда Аполлон 8 с 3 астронавтами взлетел с мыса Канаверал на ракете Сатурн-5 и успешно облетел Луну, вернувшись на Землю 27 декабря.

Apollo 8 launch

Собственно, всё развитие космических технологий направлялось увеличением дальности полетов. И весь мир ожидал, что так всё и продолжится. Следующей целью должен был стать Марс.

Но была одна проблема. Не техническая, но политическая и организационная.

Власти государств имеют только 2 мотива для вложения ресурсов в развития космических технологий. Там нет места романтике или мыслям о абстрактных (для властей) науках. Бюджеты инвестируют в космос либо ради военных интересов, либо из соображений политического престижа.

СССР, проиграв лунную гонку, отказался от дальнейших гонок в космосе и переплыл в отстойное болото орбитальных полетов. Власти США, не получив вызова от СССР в очередной виток космической гонки, тоже сползли в болото орбитальных пилотируемых полетов.

СССР начал, с переменным успехом, запускать орбитальные станции ДОС и Алмаз под маркой Салют, США запустили Скайлэб и потом построили спейс-шаттлы.

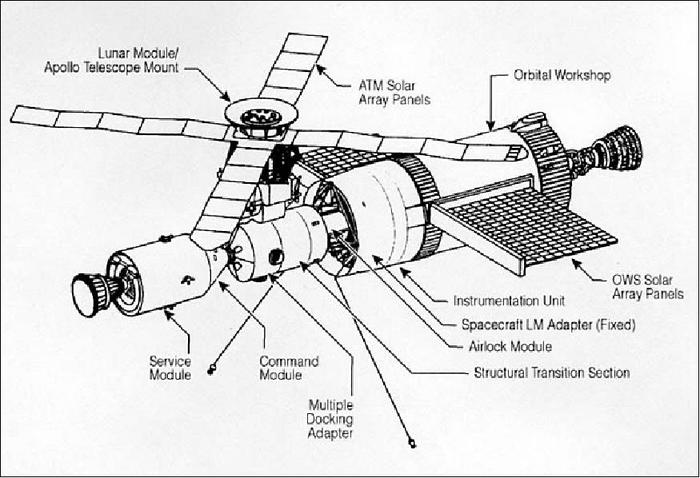

Схема станции Скайлэб

Фактически, бурное развитие космических технологий на этом остановилось на долгие десятилетия.

В СССР попытались скопировать спейс-шаттл, но провалились. Единственная относительно новая ракета-носитель орбитального класса, созданная в СССР после Протона, Зенит (на базе жидкостного бокового ускорителя Энергии) тоже не стала особо успешной. Ракеты Союз (Р-7, 1957 года) и Протон (УР-500, 1965 года) удовлетворяли требованиям к орбитальным полетам на том уровне и развитие ракетных технологий в СССР прекратилось.

В США, в NASA ещё слабо шевелились в этом направлении, но именно, что слабо подергивались, развивая ракеты семейств Дельта, Атлас и Титан. Плюс к этому продолжали летать шаттлы.

В СССР построили орбитальную станцию Мир, которая, наконец, по обитаемому объёму догнала давно канувший в лету американский Скайлэб.

Станция Мир

Потом, уже, вместо СССР, Россия, в порывах недолгой любви и дружбы с США, вместе с NASA, пошла на строительство вершины космического застоя — Международной Космической Станции (МКС).

Так человечество вошло в XXI век и ничего не предвещало радикальных перемен… до 2005 года.

Виноват ли в этом Дмитрий Олегович Рогозин? Виноват ли он, что в СССР/России был застой развития космических технологий? Виноват ли он, что Россия отставала технически и технологически?

Виноват ли Рогозин, что в России не в состоянии сделать конкурентоспособный даже автомобиль?

Конечно же нет.

Ни гений Королева, ни Чертока, никто не смог бы ничего реально предпринять на этом поприще в условиях безденежья и катастрофического отставания промышленности.

Болото орбитальных полетов засосало и Роскосмос, и NASA. NASA, бывшее локомотивом прогресса в космосе, эффективно превратилось в бюрократическую контору, которая, если и отличается от Роскосмоса, то только масштабами и процентами распилов-откатов.

Если бы всё так и продолжалось, то катастрофическое отставание Роскосмоса было бы не очень заметным.

В сентябре 2000-го года Джефф Безос создал компанию Blue Origin.

В мае 2002 года Илон Маск создал компанию SpaceX.

Но их время тогда ещё не настало.

В 2005-м году произошло важнейшее событие для космического прогресса.

Президент США Джордж Буш решил разобраться с космическими делами. Десятки миллиардов уплывали из бюджета в NASA, но особого толка от этого видно не было.

Буш потребовал переориентировать NASA на дальний космос и новые технологии, повелев передать земную орбиту частным компаниям. NASA ответила на это программами Созвездие и Commercial Orbital Transportation Services (COTS). Созвездие — это новые технологии и дальний космос, а COTS — передача орбитального транспорта в частные руки.

В конце 2008 года NASA подписала контракты на снабжение МКС c фирмами Orbital Sciences и SpaceX.

Вот тут и началось.

Орбитал — давний партнер NASA, нового от них, как с козла молока. Собственно, так и получилось.

А вот SpaceX — это свежачок. Свежий глаз, предприимчивость, смелость, острый ум, умение подбирать ключевые кадры, визионерство Илона Маска.

Илон с самого начала обозначил цель компании, колонизация Марса. Путь к этому, постановил он, лежит через снижение стоимости запусков.

За 1,5 года после подписания контракта с NASA, SpaceX создает и успешно запускает на орбиту первую версию ракеты Falcon 9 с грузоподъёмностью 10,45 т. Ракета среднего класса. Ещё через пол года они запускают первый в мире частный космический корабль Дракон.

Пока всё выглядит достаточно стандартным, кроме сроков, конечно.

А дальше пошел каскад рывков.

Falcon 9 поступательно развивается. Грузоподъёмность повышается от версии к версии: сначала 12,5 т, потом 22,8 т. Одноразовая ракета среднего класса превращается в на 3/4 многоразовую ракету тяжелого класса. На базе Falcon 9 создается Falcon Heavy, способный забросить на низкую орбиту до 64 тонн ПН.

Falcon Heavy launch

Одновременно, SpaceX начинает агрессивно снижать цены на запуски.

Корабли Дракон становятся тоже многоразовыми. Потом создается многоразовый пилотируемый Дракон и грузовой Дракон второго поколения.

Crew Dragon на закате

На текущий момент, Falcon 9 выполнили уже 100 запусков (при одной аварии, CRS-7), а ступень серийный номер В1049 выполнила уже семь космических запусков и будет готовиться к восьмому. Надеюсь, что скоро.

Starlink 15 launch & landing

NASA и Пентагон, изначально напрочь отказывавшиеся от использования первых ступеней и космических кораблей «с опытом полетов», признали надежность и безопасность запусков таких ракет и кораблей. Соответственно, себестоимость запусков Falcon 9 сейчас достигает примерно 27-28 миллионов, что дает возможность, при необходимости, снизить коммерческую цену запуска до 30-32 миллионов, оставаясь высоко рентабельными. В ближайшей перспективе снижение себестоимости до 18-20 миллионов за запуск.

При коммерческой цене на текущий момент от 42 до 54 миллионов, естественно, что Falcons отхватили львиную долю мирового коммерческого рынка орбитальных запусков, а также запусков в интересах NASA и Пентагона.

Сейчас они создают, на наших глазах, революционную ракетно-космическую систему Super Heavy / Starship.

прожиг Starship SN8

В это же время, Blue Origin активно движется к собственному частично многоразовому носителю тяжелого класса New Glenn.

Рендер посадки первой ступени New Glenn

У Blue Origin метановые ЖРД ВЕ-4 уже пошли в производство.

BE-4 Blue Origin

Обе частные ракетно-космические компании уже создали ЖРД на паре метан/кислород. Причем, двигатель Raptor компании SpaceX, по основным характеристикам, по-видимому, станет рекордсменом. А главное, прогнозируемая себестоимость двигателя в условиях крупносерийного производства, должна составить $1000/т.с. тяги, что выливается в $250 тысяч за двигатель.

Серийные Рапторы

И вот с этой высоты взгляд на потуги Роскосмоса — сверху вниз, в большой бинокль. К оправданию Роскосмоса, на потуги NASA, ЕКА и JAXA взгляд аналогичный.

Дмитрий Олегович не виноват в этом.

Единственное, не стоит ему греметь бубенчиками на дурацком колпаке, раскрашивать ракеты под гжель и хохлому или публиковать свои песенки.

Критики Рогозина, как сговорились, требуют «возвращения к истокам», к «не забытым, но заброшенным великим отечественным достижениям».

То лепечут про возрождение Бурана и Энергии, то хотят вернуться к идеям крылатых многоразовых ускорителей (ступеней, бустеров), то лепечут про «национальную» российскую орбитальную станцию.

Ничто из этого не лежит на магистральной мировой линии развития. Это путь к ещё более дорогостоящему отставанию в ракетно-космических технологиях. Нельзя идти вперед, откатываясь на ещё более устаревшие технологии и элементы техники. Тем более, на очевидно неэффективные, как крылатые многоразовые ступени.

Даже копирование технологии Falcon и Dragon-2 уже опоздало на десятилетия.

Роскосмосу, если и браться за нечто новое, надо ориентироваться на самое передовое, на параметры новейших разработок SpaceX, на показатели Starship и Superheavy.

Правда, на той отечественной элементной базе, на которую может рассчитывать Роскосмос, это маловероятно.

Значит, не следует втягиваться в гонку на том поле, которое уже не завоевать. Надо искать другое направление.

Самое логичное — это приступить к созданию элементов орбитальной инфраструктуры, которая вскоре понадобится тем же NASA, EKA, JAXA, SpaceX, Blue Origin и других. Можно сосредоточиться на орбитальных заправочных станциях и станциях орбитального техобслуживания. Можно сотрудничать с партнерами по созданию орбитальных стапелей сборки межпланетных транспортных систем, можно создавать орбитальные буксиры. Можно оторваться от максимальной грузоподъёмности российских ракет-носителей и создавать значительно большие модули орбитальных станций «под ключ» для коммерческих ОС разного назначения (лаборатории, производства, отели и т.д.). В конце концов, на орбиту их можно выводить эффективными тяжелыми носителями SpaceX и Blue Origin на коммерческой основе.

Найдите то, что в ближайшей перспективе может быть остро востребованным в партнерстве или на коммерческой основе.

Тогда и отечественная космонавтика не заглохнет.

И ни в коем случае не стоит вести себя по-барски, типа «без нас — вы ничего не можете». Вас просто пошлют на … и сделают своё, не хуже. Не надо про «батуты». Конкуренты обидятся и загонят вас под шконку.

Может ли что-то реальное сделать Роскосмос, тем более под управлением Рогозина?

Сомневаюсь.

Правильным было бы создать условия для развития частных ракетно-космических компаний, но это невозможно по политическим кондициям современной России.