Шелонская битва

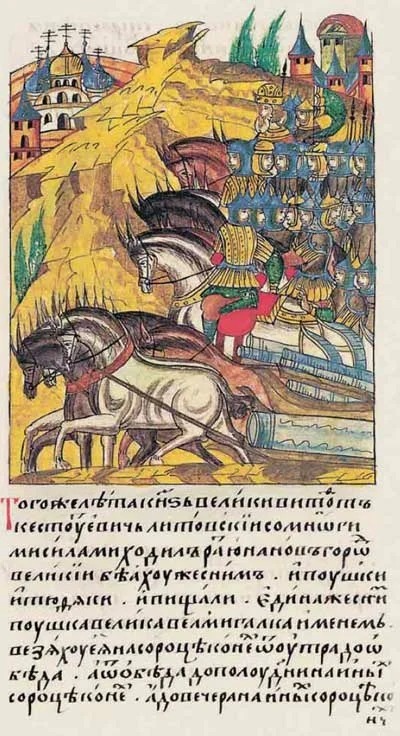

14 июля 1471 года состоялась знаменитая Шелонская битва между Москвой и Новгородом.

История противостояния Москвы и Новгорода занимает особое место в истории нашей страны. Эти два княжества соперничали между собой за право обладания политическим, экономическим и религиозным превосходством на Руси на протяжении столетий. Москва отстаивала право контролировать все княжества, а Новгород пытался сохранить свой уникальный республиканский дух. Московскими князьями в течение XIV–XV веков предпринималось несколько попыток присоединить Новгородское княжество, но ни одна из них не увенчалась успехом. Но начавшееся в конце весны 1471 года очередное противостояние принесло Москве долгожданный успех, хотя за это ей пришлось дорого заплатить.

К середине XV века, в период царствования Ивана III, Новгород переживал кризисные времена.

В городе постоянно происходили восстания горожан против знати из-за угнетения низших и средних слоев городского населения.

Местное новгородское боярство, в руках которого была сосредоточена власть, не могло своими силами положить конец восстаниям. Для этого было принято решение заключить союз с польско-литовским королем, который прислал для управления неспокойным городом своего наместника, князя Михаила Олельковича. Другим важным шагом к усмирению восстания и становлению мощи княжества был выбор нового новгородского архиепископа после смерти Иона, занимавшего этот пост ранее. По традиции кандидатура должна была быть представлена на согласование с Москвой, но в этот раз Новгород решил считаться с литовским православным митрополитом, который находился в Киеве. Вместе с этим Новгород заранее предусмотрел будущую агрессию московского князя Ивана III и заключил союзнический договор с польско-литовским королем Казимиром IV.

Сразу две измены возмутили народные массы Новгорода, и это вызвало раскол среди бояр, что привело к ослаблению военной мощи города.

Иван III прекрасно понимал, что наступил хороший момент окончательно присоединить Новгородское княжество, но решил действовать хитро, дипломатическим способом — посредством церкви.

Московский митрополит обвинил новгородцев в предательстве и требовал, чтобы население города отказалось от поддержки польско-литовской опеки. Данная угроза мобилизовала сразу обе стороны, и Иван III весной 1471 года принимает решение организовать общерусский «крестовый поход» на Новгород, который воспринимался остальными княжествами как «измена православию». Религиозный окрас похода придавал ему еще большее значение и важность.

Начиная с марта 1471 года Иван III начал готовиться к походу. В связи с особыми климатическими условиями местности вокруг Новгорода было необходимо выбрать правильную стратегию, а главное — время наступления.

Для этого был созван церковно-служилый собор, на котором было принято решение организовать поход в начале лета.

Кроме того, Ивану III было важно заручиться поддержкой в лице союзнических княжеств и войск. На соборе решили привлечь к походу вятчан, устюжан, псковичей, тверского князя. В качестве стратегического направления нападения были выбраны западное, южное и восточное, чтобы окружить Новгород, отрезать его от всех отступных маршрутов, которые вели в Литву. Также был разработан более четкий план действий, согласно которому к Новгороду должны были подойти с запада и востока два сильных отряда, а с юга наносился главный удар под командованием самого Ивана III. Стоит отметить, что факт созыва церковно-служилого собора был новым явлением в политической практике средневековой Руси. В поход отправлялся не просто старший из русских князей, а глава всей Русской земли. Это в очередной раз подчеркивает особенность и значимость предстоящего похода.

Об этом походе нам известно не так много. Основными источниками выступают три летописи, в которых информация о военной кампании 1471 года фрагментарна и местами не совпадает. Основу составляет московская великокняжеская летопись, которая содержит в себе походный дневник князя.

Предполагается, что Иван III вел его во время похода, записывая туда различные детали, даты и впечатления.

Но при включении дневника в состав летописи его содержание было подвержено значительным корректировкам и сокращениям, что затрудняет его прочтение сегодня. Помимо этого, мы располагаем некоторыми свидетельствами, изложенными в Новгородской и Псковской летописях, которые содержат упоминания о походе 1471 года, но в некоторых местах значительно расходятся с официальной московской версией.

Ивану III необходимо было подготовить войско для наступления. Во главе 10-тысячного отряда встали князья Даниил Холмский, Федор Давыдович Пестрый-Стародубский, а также князь Оболенский-

Стрига.

Все были опытными воеводами, участвовали в военных кампаниях ранее и представляли серьезную угрозу для новгородского ополчения.

Но более значительную часть московского войска составляли примкнувшие к ним союзники: тверские, псковские и дмитровские войска. Тверское княжество на протяжении долгого времени было соперником Москвы, но факт союза в походе против Новгорода свидетельствует о признании Тверью руководящей роли Москвы. Со стороны Твери были князья Юрий и Иван Никитич Жито, которые предоставили Москве внушительное войско.

Еще одним важнейшим союзником Москвы был Псков. Его политическое положение на протяжении долгого времени было особенным. Признавая над собой власть великого князя московского, Псков сохранял значительную долю самостоятельности в своих внешнеполитических акциях, сам распоряжался своим ополчением и неохотно втягивался в войну с Новгородом. Более того, долгое время существовал союз между Псковом и Новгородом, но после событий 1460 года, когда Псков встал на сторону Москвы во время сражений на ливонском рубеже, ситуация изменилась. Таким образом, кампания 1471 года отличается масштабом втянутых в нее союзнических войск, которые раньше были врагами Москвы.

Новгород также активно готовился к бою. Боярство собирало всех боеспособных горожан и заставляло их идти на войну. Численность новгородского войска во много раз превышала московское и доходила до 40 тысяч, но его боеспособность была намного ниже из-за непопулярности войны среди новгородского населения.

Стратегия Новгорода заключалась в разобщении московского войска и его уничтожении по частям.

Главную ударную силу Новгорода составляла конница, которую бояре направили на Псковскую дорогу, чтобы не дать возможности соединиться отряду князя Холмского с псковским соединением. Также новгородская пехота должна была высадиться на южном берегу у села Коростына и разбить отряд князя Холмского. Третьим направлением новгородского плана было Заволочье, где действовал отряд князя Василия Шуйского, который, впрочем, был отрезан от главных военных сил. Очевидно, что, несмотря на наличие плана наступления, новгородские войска были очень рассеяны и плохо организованы. По данным летописи, после вторжения великокняжеских войск на новгородскую землю руководство Новгорода сделало попытку вступить в переговоры и отправило к великому князю посла с просьбой об «опасе». Однако «в ту же пору» новгородцы «послаша свою рать в судахъ по Илмерю озеру многихъ людей отъ Великого Новагорода».

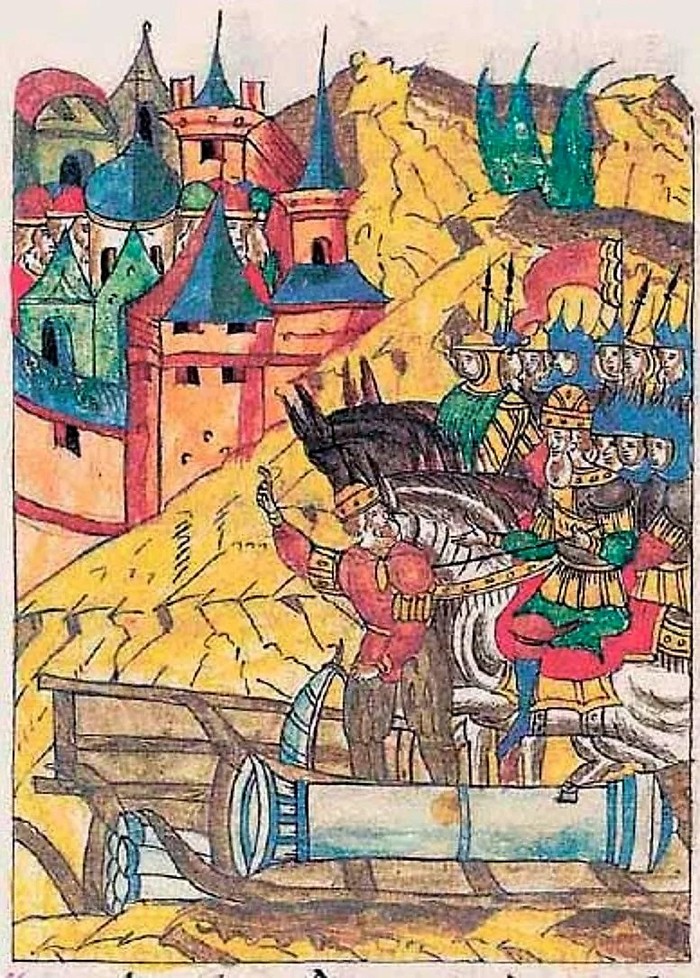

В конце июня 1471 года Иван III приказывает войскам князя Данилы Дмитриевича и Федора Давыдовича двигаться в сторону Русы — важнейшего стратегического пункта на пути к Новгороду.

С заметной быстротой, которая отмечается в летописи, за пять дней московские войска сжигают и уничтожают город.

Затем, вместо того чтобы продолжать двигаться ближе к Новгороду, воеводы принимают решение «от Русы поидоша к Дъману городку», находящемуся в юго-восточном направлении от Новгорода. В свою очередь, Иван III отдает директиву, в которой отмечает, что «веля им итти за реку Шолону сниматися съ пъсковичи. И под Демоном велел стоати князю Михаилу Андреевичи съ сыномъ своим княземъ Васильемъ и со всеми вой своими».

При всей важности овладения городом Демоном, для будущей стратегии ведения военной кампании он не имел никакого смысла. И это прекрасно понимал Иван III, в отличие от своих воевод. Этот эпизод, в частности директива князя от 9 июля, во многом предопределил дальнейшую судьбу кампании и привел к битве на реке Шелони. Иван III четко определил главное и второстепенное при организации передвижения своих войск и захвата городов. Увод войск с новгородского направления ослаблял бы угрозу, нависшую над городом, и развязывал новгородцам руки для дальнейших активных действий. Овладение Демоном рассматривалось как второстепенная задача, для решения которой выделялись небольшие силы тверского удельного князя. Главным было соединиться с псковскими войсками и дать бой новгородцам, место для которого было выбрано на левом берегу реки Шелони, между ее устьем и городом Сольцы.

Как ни странно, но о самой битве нам известно крайне мало. У нас есть отрывочные сведения из псковской летописи, которая, впрочем, пишет об участии псковичей в этой битве, хотя из официальной московской летописи известно, что псковские войска так и не дошли до места сражения.

Единственным полноценным источником, из которого можно узнать некоторые детали сражения, является московская великокняжеская летопись.

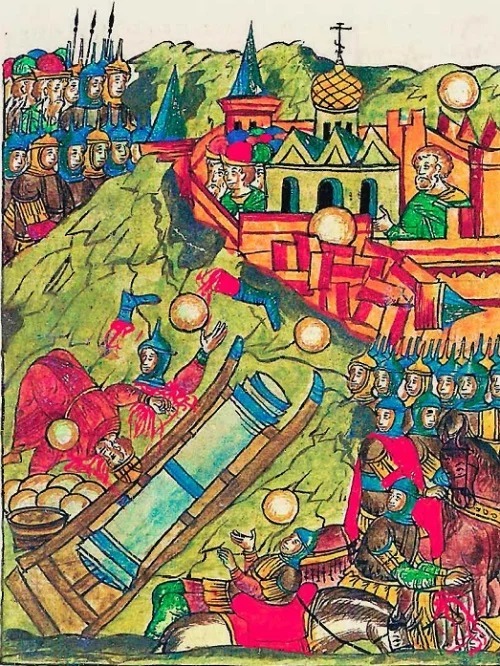

Новгородское войско под командованием Дмитрия Борецкого, Василия Казимира, Кузьмы Григорьева и Якова Федорова расположилось на ночлег у устья реки Дрянь — притока реки Шелонь. Утром 14 июля началась перестрелка через реку.

Внезапность нападения подготовленного и закаленного войска князя Холмского застала врасплох новгородцев. Московские войска продолжали переправляться, атаковать впавших в бегство новгородцев, несмотря на их численное преимущество. В целом это все, что нам известно о битве: неожиданная быстрая переправка москвичей через реку, мужество войск, обильный обстрел новгородцев стрелами, что выбило из боя их конницу, и их дальнейшее поражение.

В этой битве новгородцы потеряли около 12 тыс. убитыми и 2 тыс. пленными.

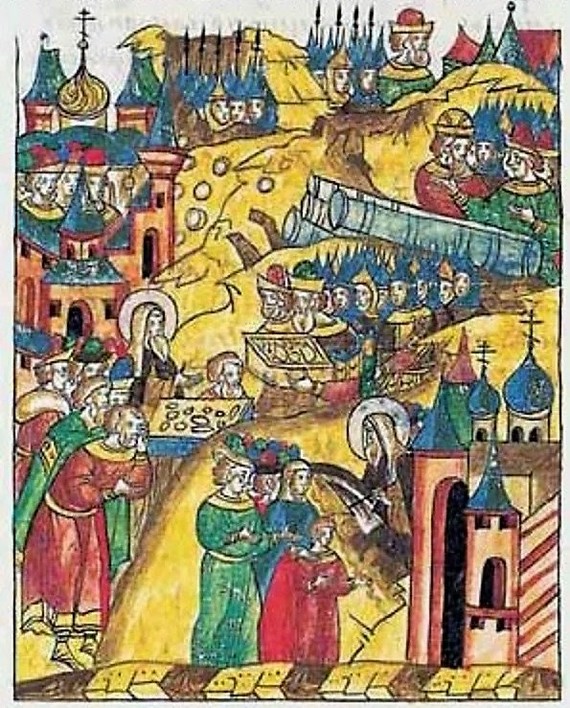

Впрочем, нам известно сегодня больше о тех разногласиях, которые присутствовали в текстах летописей, чем о самой битве. Одним из ярких расхождений является упоминание в новгородской летописи татарского отряда, который якобы помог московскому войску победить новгородцев. По данным официальной великокняжеской летописи, татар в войсках князя Холмского и Федора Давидовича не было — они шли во втором эшелоне с князем Иваном Стригой Оболенским. В бою на Шелони татары участвовать не могли. Другие расхождения касаются в основном деталей последствия боя, например отступления москвичей за реку после победы, что видится невообразимым. Но все три текста летописей сходятся в полном разгроме новгородских войск Москвой, что свидетельствует о важнейшей стратегической победе Московского княжества в противостоянии с Новгородом. Он не был окончательно присоединен, но после этой кампании вслед за подписанием Коростынского мирного договора 11 августа 1471 года, положившего конец этой войне, статус Новгорода сильно изменился. Город стал неотъемлемой частью Русской земли. В этом была большая заслуга Ивана III и его военного таланта.

Место Шелонской битвы в общей исторической памяти до сих пор не совсем четко определено. 7 июля 2001 года по благословению архиепископа Новгородского и Старорусского Льва в церкви Апостола евангелиста Иоанна Богослова в селе Велебицы Солецкого района Новгородской области после литургии состоялся крестный ход, после которого был водружен и освещен шестиметровый дубовый крест, на котором была помещена памятная доска со словами:

«Жертвам Российских лихолетий — вечная память. Создателям Единой России — вечная благодарность потомков».

Спустя восемь лет, 8 декабря 2009 года, на берегу Шелони в деревне Скирино, на предполагаемом месте битвы между отрядами новгородцев и москвичей, поставили памятный знак. Редко кто вспоминает о событиях, произошедших 14 июля 1471 года, но, как показала история, их последствия сильно повлияли не только на историю Новгорода, но и на Московское княжество, и на всю средневековую Русь. Историк Николай Костомаров, бывавший в этих местах, вспоминал: «Проехавши несколько верст, на песчаном берегу, поросшем кустарниками, мы нашли большой, довольно высокий холм, и когда стали зонтиками копать на нем землю, то увидали, что весь этот холм состоит из человеческих костей. Тут текла почти высохшая речка Дрань, впадающая в Шелонь. Я сообразил, что этот могильный холм есть место погребения новгородцев, разбитых на берегу Шелони несколько выше этого места и бежавших до реки Драни, где в другой раз бегущим нанесено было окончательное поражение. Взявши на память два черепа, мы поехали далее и прибыли к часовне, под которою была могила павших в бою воинов; ежегодно совершается над ними панихида».