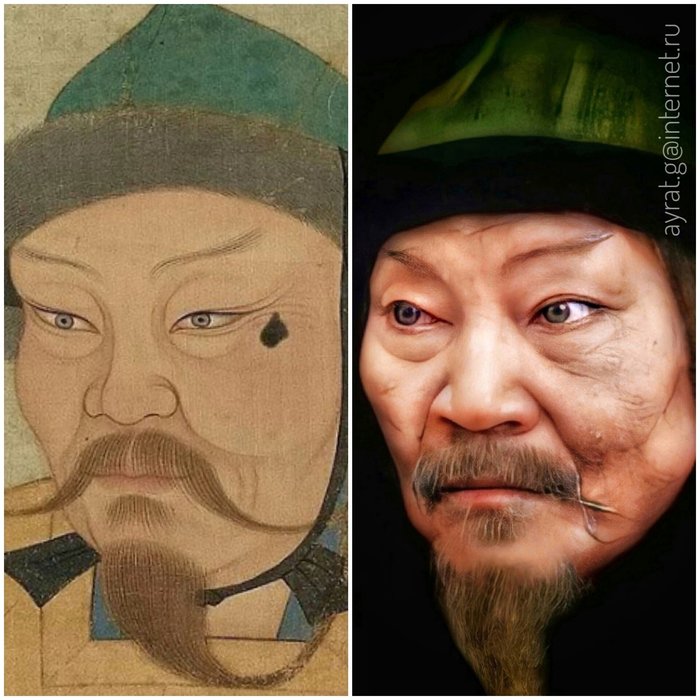

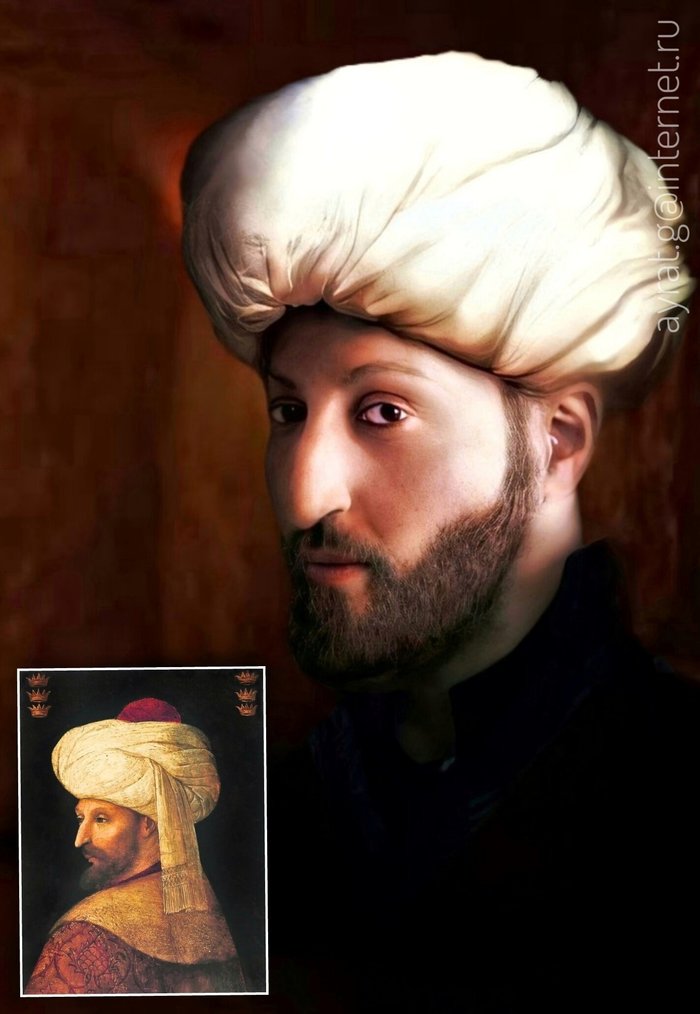

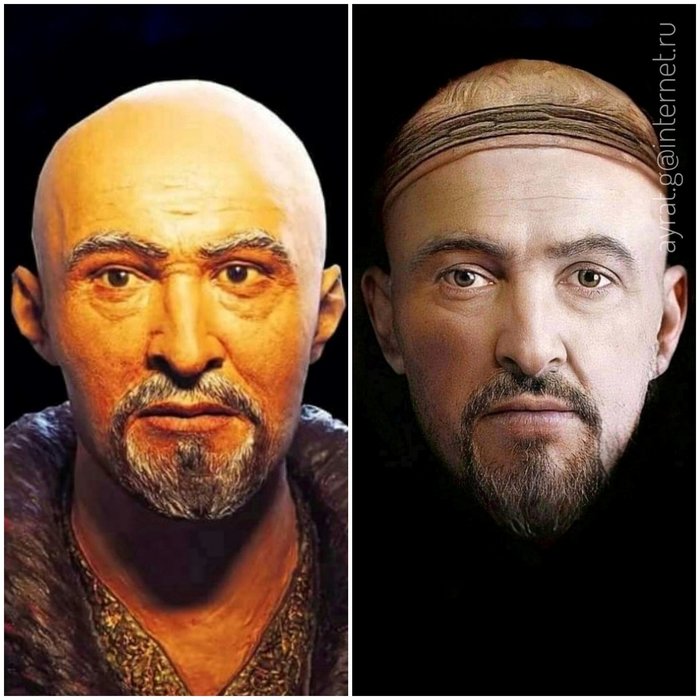

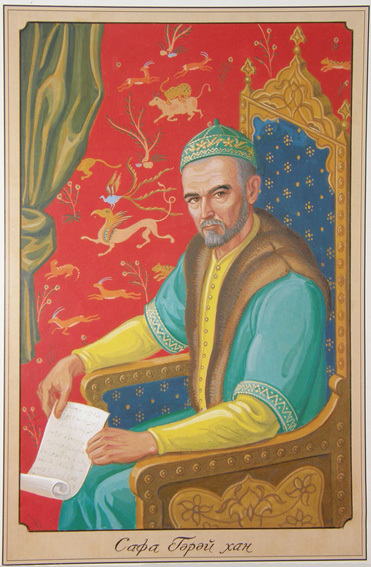

После того как Саадет-Гирей оставил престол, на власть в Крыму остался один претендент – Ислам-Гирей. Ведь он уже был возведен в беями в ханское достоинство. К тому же он всегда поддерживал беев против непопулярного Саадета. Кому быть ханом, как не ему? Ислам-Гирей был так уверен в своем успехе, что даже написал письмо турецкому султану Сулейману с просьбой утвердить на престоле достойнейшего кандитата, сам он обещал покориться этому решению. Такой ход, по мнению Ислам-Гирея, должен был окончательно убедить Сулеймана в решении назначить ханом его. Но султан назначил своим указом ханом Сахиб-Гирея, который в то время жил в Турции. Ислам-Гирей назначался всего лишь калгой. Сахиб-Гирей прибыл в Крым в сопровождении турецких войск. Беи, к которым султан заранее прислал письмо с просьбой подчиняться Сахибу, стали присягать новому хану на верность. Ислам-Гирей тоже смирился со своим назначением калгой и удалился в Ак-Чакум. Сахиб-Гирей, который когда-то был ханом Казани, наконец-то получил желанный титул хана Крымского юрта.

Хану досталась не самая благополучная страна. Крым был утомлен бейскими бунтами, все достижения Мехмед-Гирея в части гегемонии над Улуг Улусом были потеряны. Ногайская Орда не только вышла из подчинения, но даже стала диктовать свою волю астраханским ханам. В Казани дела шли еще хуже.

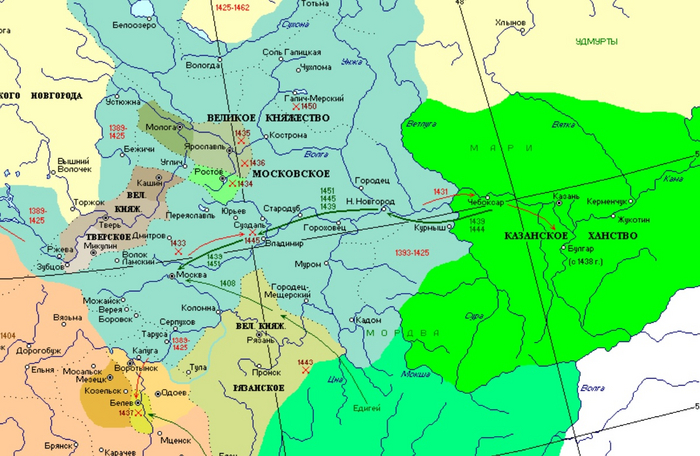

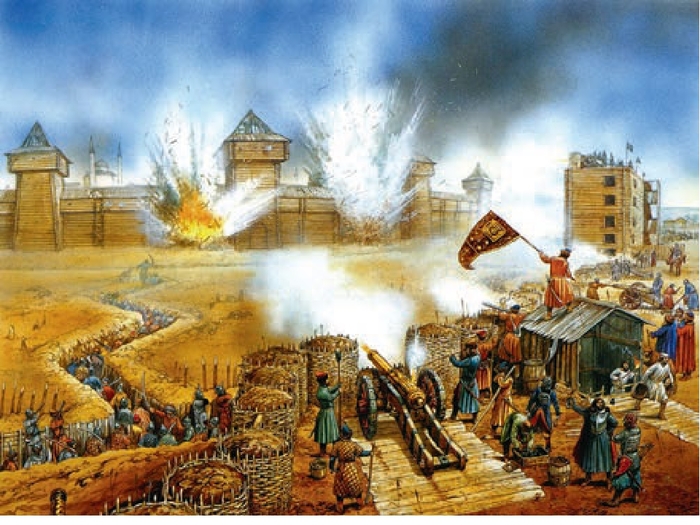

Еще в 1530 году Москва, почувствовавшая слабость Саадет-Гирея, начала новую войну против Казани. Под Казань были вновь отправлены войска. Пехота направилась напрямик, а обоз с оружием был направлен другой дорогой. Татары через разведку узнали об этом и напали на фактически безоружных воинов. Пехота была разбита, были убиты четверо воевод. Москве пришлось отказаться от дальнейшего продолжения войны. В ход были пущены иные методы. Среди татарской знати Казани были выявлены лица недовольные политикой казанского хана Сафа-Гирея. При тайной поддержке Москвы был организован дворцовый переворот, и хан был свергнут. В 1531 году его место занял малолетний Джан-Али, младший брат хана Шах-Али. Москва снова восстановила свое влияние над Казанью. Сафа-Гирей бежал в Крым. В 1533 году совместно с Ислам-Гиреем он совершил поход на окраины Московского княжества, но татары не дошли до крупных городов, а были отбиты еще на границе.

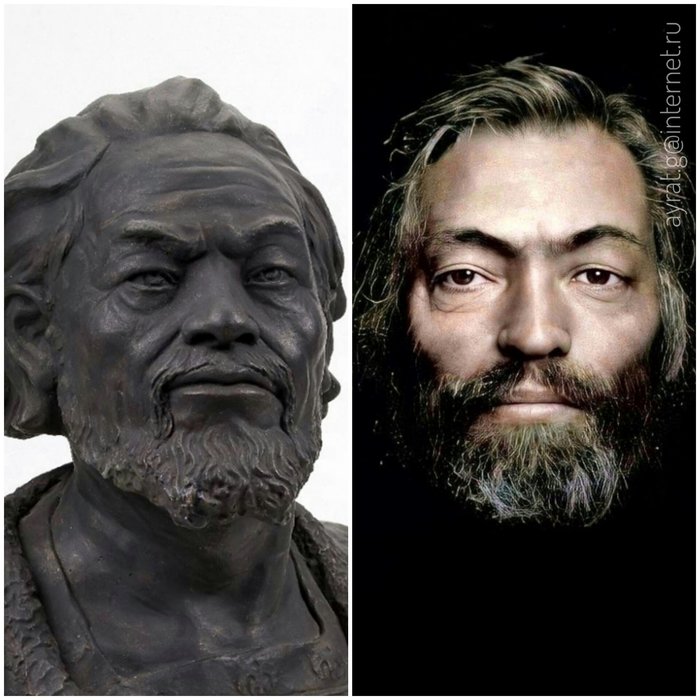

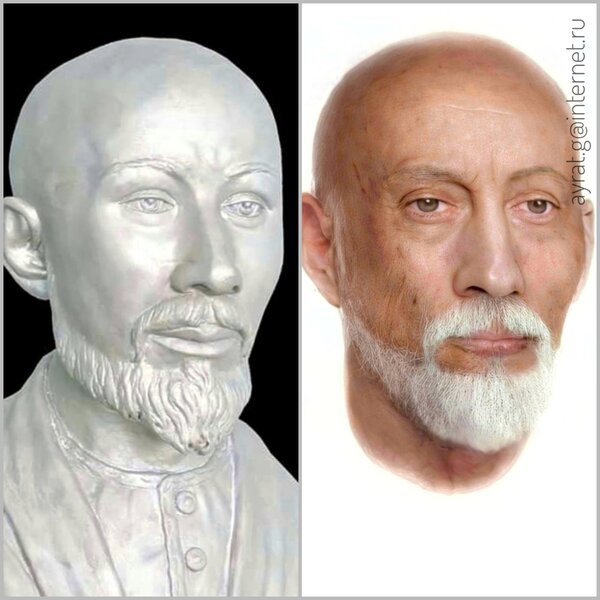

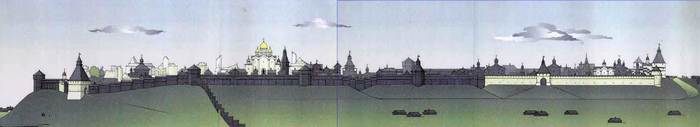

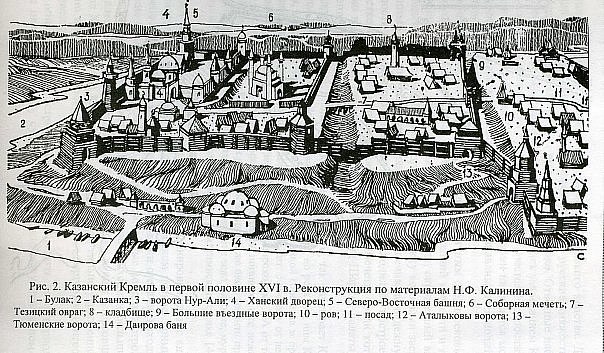

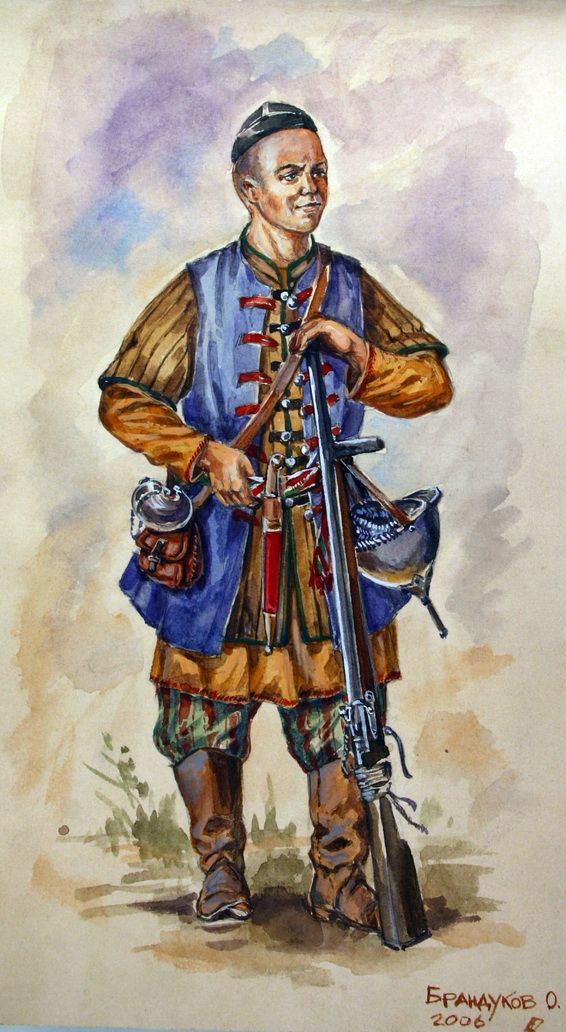

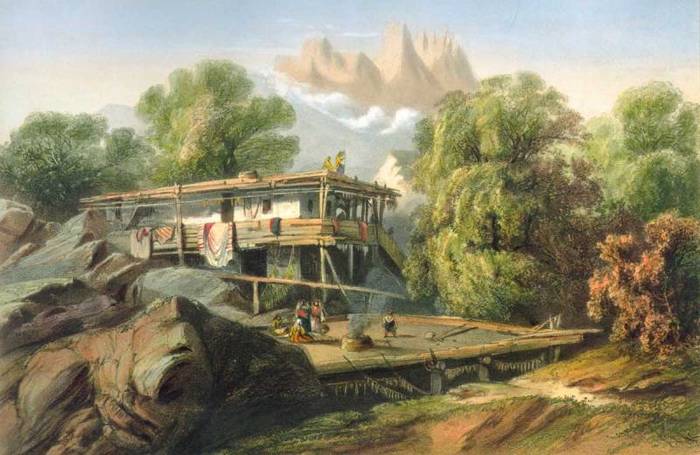

Крымский хан начал наведение порядка в своей стране с организации отрядов секбанов. Секбаны – крымскотатарская пехота, организованная по образцу янычар. Вооружены они были огнестрельным оружием. Набирал эти войска хан из незнатных людей, из них же и назначал командиров. Это очень не нравилось крымским беям, которые считали, что свою пехоту хан набирает «из разбойников». Секбаны были поселены в специальном квартале недалеко от дворца. Этот новый дворец был построен Сахиб-Гиреем среди садов в долине реки Ашлама. По этой причине он был назван «Бахче-Сарай»-«Сад-дворец». Это и дало название столице хана, которая в правление Сахиб-Гирея сильно разрослась и превратилась в большой и красивый город.

В 1534 году калга Ислам-Гирей вновь поднял мятеж против законного правителя. К нему стали съезжаться беи, Сафа-Гирей тоже принял сторону двоюродного брата. Ислам-Гирей объявил себя ханом, так образовалось Перекопское ханство. Ислам перекрыл все пути ведущие на полуостров и перехватывал всех послов следующих в Крым сушей. Он стал вести переговоры с соседними странами, требуя для себя дани и подарков. Однако соседи были скупы и не принимали его всерьез. Из-за этих подарков у Ислам-Гирея возникла ссора с Сафа-Гиреем, который решил покинуть брата и отправился в Казань, чтобы вернуть свой трон. После этого Ислам-Гирея стали покидать и беи – хан был неудачлив и беден, а это любви к нему не прибавляло. Аристократия потянулась назад в Крым к Сахиб-Гирею.

Вернулся к Сахиб-Гирею и некто Бакы-бей – глава клана крымских мангытов, известных также как клан Мансур. Когда Бакы поддержал Ислам-Гирея, то титул главного бея мангытов Сахиб-Гирей передал его родственнику Ходжатаю. Теперь вернувшись, Бакы рассчитывал и на возврат себе титула. Но хан намекнул ему, что для начала доказать свою верность и предложил хитрый план. Хан предложил следующее: во время раздачи подарков и титулов хан одарит Бакы всего лишь халатом со своего плеча, бей этого не стерпит, и, наговорив хану дерзостей, сбежит к Ислам-Гирею. Если Ислам-Гирей не поверит в искренность Бакы, то он уйдет к родственникам в Ногайскую Орду, и через несколько лет вернется в Крым. Если же Ислам-Гирей поверит ему, то Бакы, дождавшись удобного случая, убьет его и получит назад титул мангытского бея.

Все было разыграно как надо – бей нагрубил хану и ускакал в закат, погоня не догнала мангытского наглеца. Но Бакы-бей был оскорблен на самом деле – он ожидал титула без всяких условий. Поэтому он рассказал Ислам-Гирею о плане хана, но тот отнесся к новости с недоверием и не принял бея в свой круг. Пришлось Бакы отправиться в Ногайскую Орду, к родичам мангытам.

Тем временем в Москве умер князь Василий III, на престол взошел малолетний Иван. Власть стали делить боярские группировки. Князь Семен Бельский попал в опалу и бежал сначала в Литву, а потом в Турцию. Там он просил у султана войско против Москвы. Султан решил помочь ему и отправил князя к Сахиб-Гирею, чтобы тот начал подготовку к походу. Но случилась неприятность – князя Бельского перехватил Ислам-Гирей. Крымский хан решил наказать племянника – большое войско разгромило силы Ислам-Гирея, однако тот сумел сбежать, прихватив своего пленника. Все его сторонники разбежались, и тогда мятежный калга снова написал покаянное письмо хану. Как ни странно, он снова был прощен и получил свои владения назад. В августе 1537 года ставка Ислам-Гирея была внезапно атакована ночью, он был убит, его семья, слуги и пленный Бельский были уведены в Астрахань. Во главе нападавших стоял мангытский Бакы-бей.

Хан назначил калгой своего сына Амин-Гирея, а крепость Ак-чакум, гнездо мятежей, передал под управление турок.

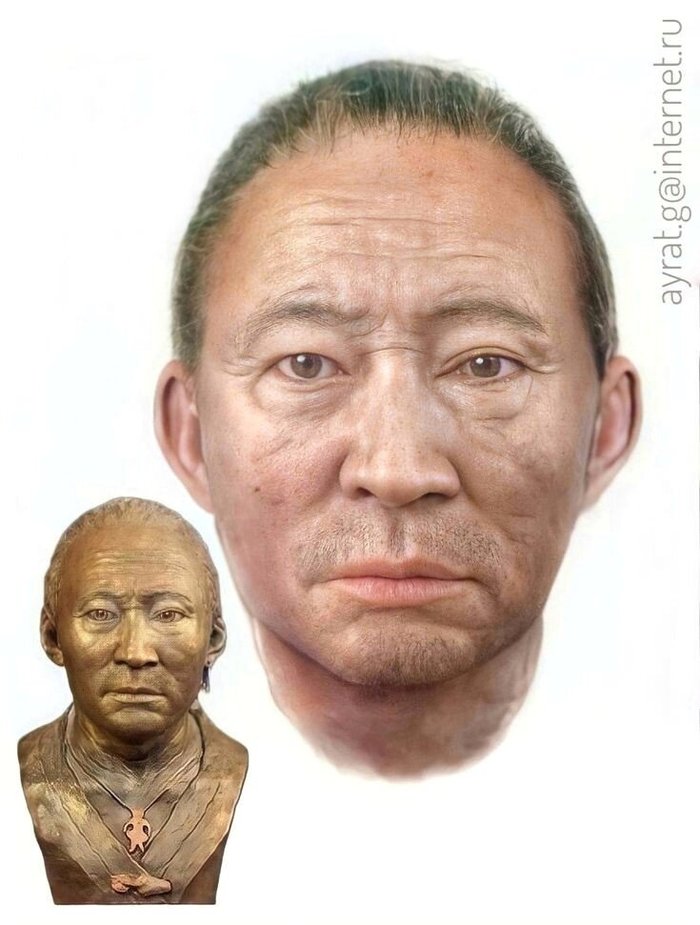

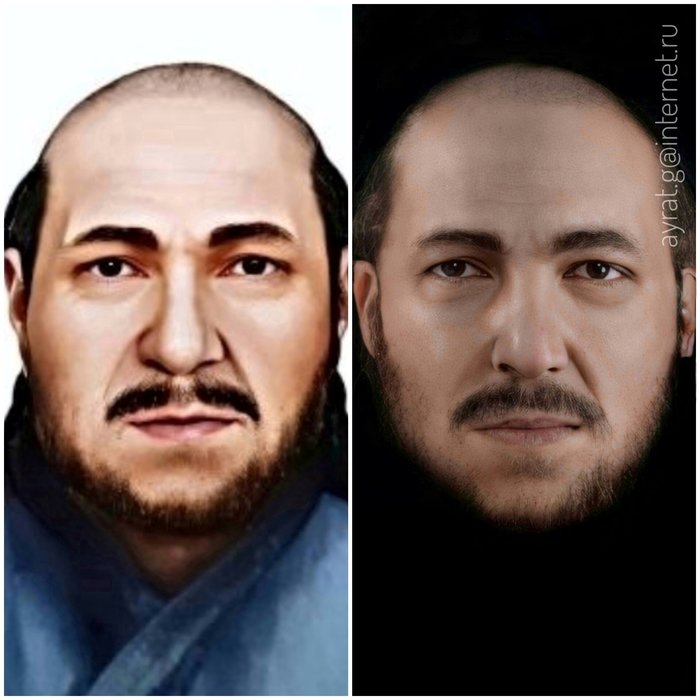

Бакы-бей убил Ислам-Гирея не по просьбе хана – он был обижен на то, что титул бея крымских мангытов ему не достался. Причины были иными. Ногайская Орда после убийства крымского хана Мехмед-Гирея считала себя главной в Улуг Улусе. Мангытские беи грезили о возврате времен Идигея, когда их предок по своему желанию назначал и смещал ханов. Беи Ногайской Орды требовали дань с Казани, Астрахани, Москвы. Единственным препятствием к полной гегемонии ногаев был Крымский Юрт. Ногайцы несколько раз предпринимали нападения на Крым, но Сахиб-Гирей перестроил Ор-Капы, углубил перекопский ров, поэтому всякий раз походы мангытов оканчивались неудачей.

Как-то раз войско под предводительством самого Бакы-бея напало на крымскую армию калги Амин-Гирея, которая возвращалась из похода на Литву. Дело было зимой, крымские воины попали в снежный буран, их ряды расстроились, многие замерзли в степи. От нападений ногайцев и от зимней стужи погибло около пяти тысяч человек. Но в итоге ногайцы были отбиты, в плен попал младший брат Бакы-бея.

Сахиб-Гирей считал, что такого врага как Бакы-бей нужно держать возле себя. Поэтому он хотел вернуть бея в Крым. Сначала он заточил в крепость еще одного брата Бакы-бея, но через год отпустил обоих братьев к Бакы, чтобы они уговорили того вернуться. Хан обещал выдать свою дочь за брата мангытского бея. Поддавшись уговорам брата, бей принял предложение и вернулся в Крым, в знак покорности он привез и Семена Бельского.

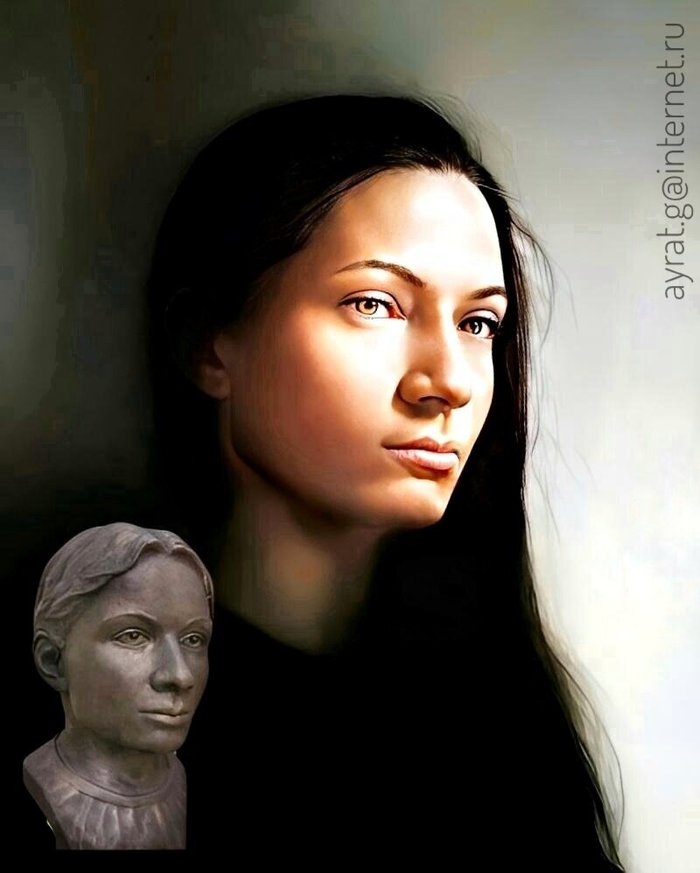

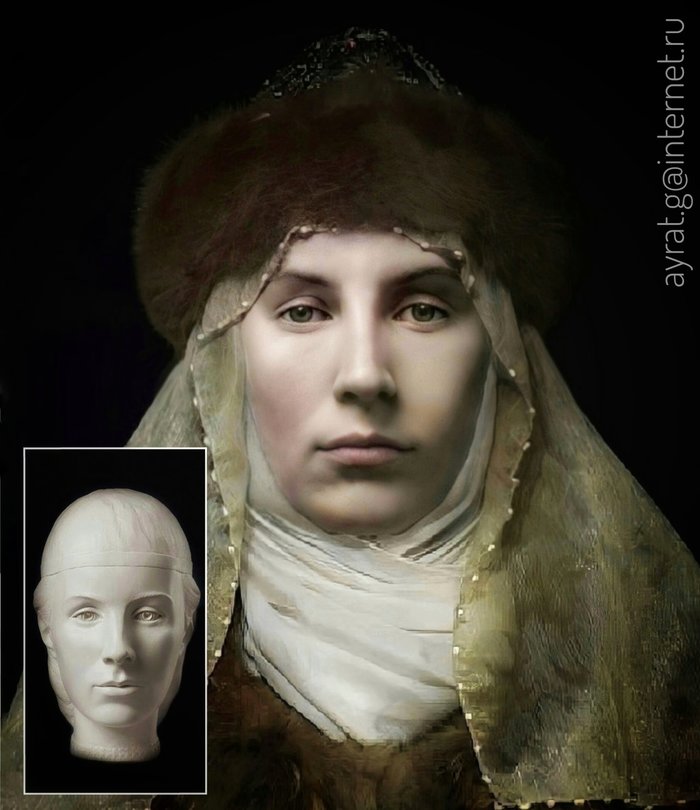

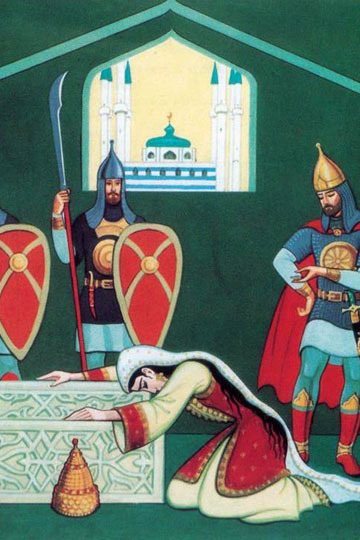

В 1535 году в Казани снова произошел государственный переворот. Казанский хан Джан-Али, проводивший промосковскую политику, стал неугоден местным аристократам. После смерти Василия III Москва была слаба и не могла оказать поддержку своему ставленнику. Казанские беи во главе с Гаухаршад (дочерью Ибрагим-хана и Нур-Султан) и Булат-беем, главой казанских ширинов, выманили Джан-Али-хана из Казани за город и убили его. На трон был снова призван Сафа-Гирей. Он женился на вдове хана Джан-Али – Сюембике, дочери ногайского бея Юсуфа.

Чтобы окончательно закрепиться в ханстве и лишить Москву возможности вновь атаковать Казань, в 1536 году Сафа-Гирей начал войну против Московского княжества. Казанцы не стали как обычно осаждать крупные города, а применили тактику постоянных налетов на приграничье. Сжигая деревни и уводя пленников, татары лишали русских плацдарма для подготовки новых походов на Казань. Крупных столкновений с русской армией не было. Летом 1536 года у села Исады, недалеко от Макарьева русская армия встретилась с татарами, но начала отступать, не принимая боя. К ночи началось паническое бегство. Это удивило даже татар, не ожидавших такой легкой войны. Деморализация русского войска была следствием внутренних раздоров в русском государстве. Правительство Елены Глинской было непопулярно, борьба боярских группировок и как следствие этого, разброд сильно ослабили Московское княжество. В 1537 году татары прекратили военные действия, убедившись, что теперь Москва угрозы не представляет.

Сахиб-Гирей со своей стороны предупредил, что Казань – юрт Гиреев и если Москва начнет войну, то «вступим в землю русскую и все в ней пойдет прахом».

В 1541 году молодой великий князь Иван IV стал готовить новый поход на Казань. Сахиб-Гирей решил выступить на Москву, чтобы помочь племяннику и в очередной раз напомнить, кто хозяин в Казанском юрте. Было собрано большое войско. В походе участвовали и мансуры под командованием Бакы-бея. Хан шел к Оке. Князь Бельский указал малоизвестную переправу, где татар не ждали. Малочисленный заслон стоящий там, был уничтожен турецкой артиллерией. Когда на плотах уже переправилась передовая часть войска, настало время переправляться и хану со свитой. Тут Сахиб-Гирею донесли, что Бакы-бей замыслил расстрелять плот хана из пушки, а на престол Крыма возвести сына Ислам-Гирея. Хан вызвал Бакы к себе и приказал первому переправляться на другой берег. Бакы отказался. Тогда хан повторил приказ, бей упрямо не хотел его выполнять. Пока выясняли отношения, прошел день. На утро противоположный берег был занять русскими войсками – узнав о переправе хана, воеводы стянули к реке все войска. Под огнем их пушек переправляться было немыслимо. Время и внезапность были упущены, поэтому Сахиб-Гирей приказал возвращаться в Крым. Поход был сорван, однако Иван отказался идти на Казань.

Противостояние хана и Бакы-бея не могло продолжаться вечно. Вернувшись в Крым Сахиб-Гирей вызвал бея к себе под предлогом организации свадьбы брата Бакы и ханской дочери. Бей догадался о том, что хан желает расправиться с ним, поэтому решил бежать из Крыма. Во главе небольшой группы своих людей Бакы-бей встал недалеко от Перекопа. Он хотел увести с собой из Крыма все мангытские роды, поэтому вынужден был ждать подхода людей со стадами. Совершенно неожиданно в степи показался хан с сотней своих людей. Сахиб-Гирей выехал на облавную охоту. Встретив бея, хан пригласил его в свой шатер. Бежать было поздно и глупо – формально хан ни чем бею не угрожал.

Беседуя в шатре с беем, хан вдруг поинтересовался не жалеет ли тот о мусульманах, которые по его милости замерзли в степи, когда Бакы напал на армию Амин-Гирея. Почему на все добро, которое он видел от хана, Бакы всегда отвечал злом. «Тот, кто сотворит зло – зло и получит в ответ» - закончил хан свою речь. С этими словами хан вышел из шатра, а ханские нукеры заковали Бакы-бея в кандалы. Это была не случайная охота – хан заранее выбрал в загонщики лучших своих людей, а на телегах в ханском обозе были «на всякий случай» спрятаны пушки.

Бакы-бей был доставлен в Бахчисарай, где просидел в зиндане до зимы. С наступлением морозов бей был казнен – он был посажен на ночь в ледяную воду и замерз. Это была плата за жизни крымских воинов, погибших от холода в приднепровских степях.

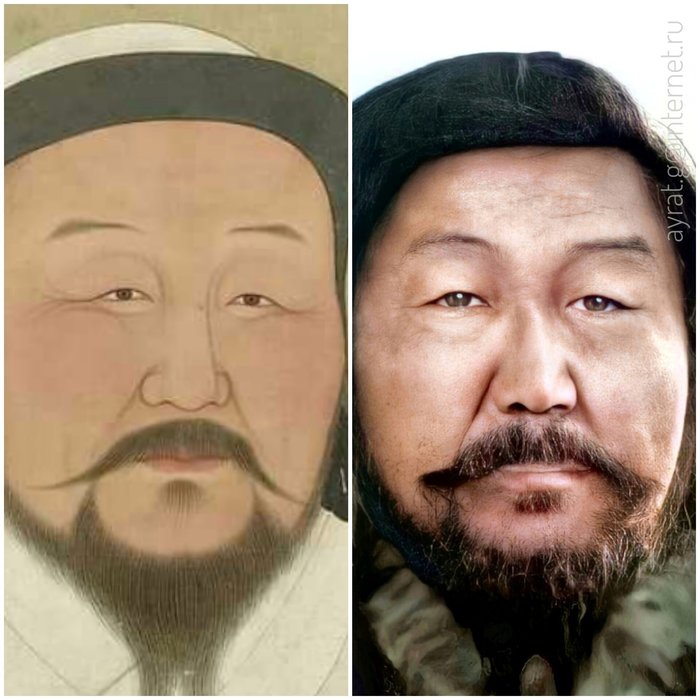

Сахиб-Гирей, казнив Бакы-бея, вселил страх в других своих подданных. С этих пор ни один бей не был уверен в том, что завтра хан не казнит его. Стало обычным делом, что бей, возвращаясь в свои владения от хана, посылал вперед гонца с радостным известием, что он остался жив. Сахиб-Гирей стал подлинным хозяином в своей стране. Он в полной мере оправдывал данное ему при рождении имя, которое означало «господин». Крымский хан решил положить конец вредной для государства практике увода людей беями во время бунтов. Это влияло на экономику и обороноспособность ханства. Поэтому хан издал указ о переходе к оседлости. Хан бесплатно давал кочевникам землю на полуострове, покровительствовал земледелию. Не желавшие менять образ жизни наказывались ханскими воинами – их кочевые телеги ломались, а юрты сжигались – было приказано строить дома.

Уладив дела в Крыму, нужно было взяться и за наведение порядка во всем Улуг Улусе. Тем более что против Крыма выступил новый правитель Астрахани – Ямгурчи-хан. Астраханский хан захватил большой купеческий караван шедший из Казани в Крым. Товары хан присвоил себе, а купцов казнил, оставив лишь десятерых, которых отпустил в Крым. Такой шаг был явной демонстрацией враждебности. Сам астраханский хан не обладал большим войском, поэтому Сахиб-Гирей понял, что за такой наглостью Ямгурчи стоят люди из Ногайской Орды. В Крыму была объявлена мобилизация – все мужчины от пятнадцати до семидесяти лет сели на коней. Такой большой армии Крым не собирал со времен Менги-Гирея.

При подходе к Астрахани крымских татар Ямгурчи-хан на лодке бежал на другой берег Волги. Город был занят без боя. В руки крымцев попали жены и дети многих астраханских беев. Сахиб-Гирей приказал отправить их в Крым и окружить почетом. Расчет хана был на то, что беи перейдут к нему на службу, чтобы воссоединиться с семьями. Уходя из Астрахани Сахиб-Гирей разрушил город, а жителей увел с собой, чтобы поселить их в Крыму. Хан хотел сделать владетелем Астрахани одного из своих сыновей, но, помня пример Мехмед-Гирея, остерегся. Ногайская Орда уклонилась от участия в войне на стороне Ямгурчи, а не разбив мангытов в бою, оставлять сына в Астрахани было рискованно.

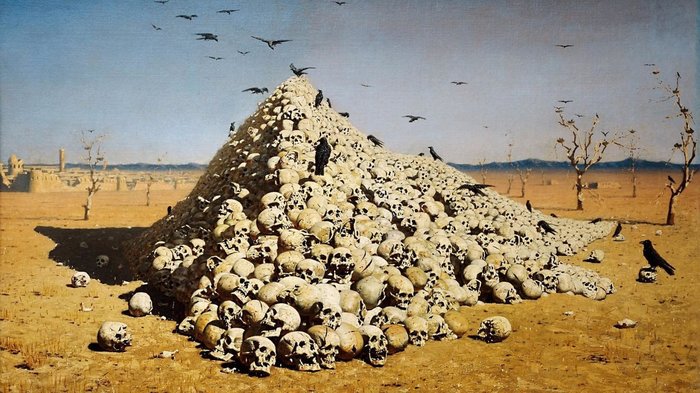

Ногайцы, которые считали себя патронами Астрахани, решили нанести ответный удар. Ногайское войско под командой Али-мирзы подошло к Крыму. Крымские воины устроили засаду недалеко от Перекопа. Ногайцы были окружены и попали под огонь крымских пушек. Из десяти тысяч ногайцев спаслись не более сотни. Три тысячи человек попали в плен. Их привели в крепость Ор-капы. Здесь Сахиб-Гирей приказал показательно казнить их. С этим справились янычары. Из отрубленных голов, в назидание, на Перекопе были сложены пирамиды. Пятьдесят человек хан отпустил, чтобы они рассказали всем о том, как крымский владыка поступает со своими врагами.

В Казани тем временем по-прежнему не стихала борьба промосковской и восточной партий. Хан Сафа-Гирей желая иметь опору в ханстве, стал назначать на ключевые посты своих людей, преимущественно выходцев из Крыма. Он одаривал их тарханными грамотами, давал земли и льготы. Это не нравилось местной элите, которая не желала делиться властью. В Москву снова отправились послания с просьбой о помощи.

В 1545 году Иван IV организовал новый поход на Казань. Поход был организован по стандартной схеме: три отряда отправлялись водным путем к Казани из Нижнего Новгорода, Чердыни и Хлынова с задачей соединиться под стенами города. Из-за того, что отряды не прибыли к городу одновременно поход провалился. Первый отряд был разбит у Казани, второй был разбит на Каме, третий бежал, узнав об участи других отрядов. Сафа-Гирей, знавший кто призвал новую напасть на его государство, начал репрессии. Многие беи были казнены или бежали в Москву.

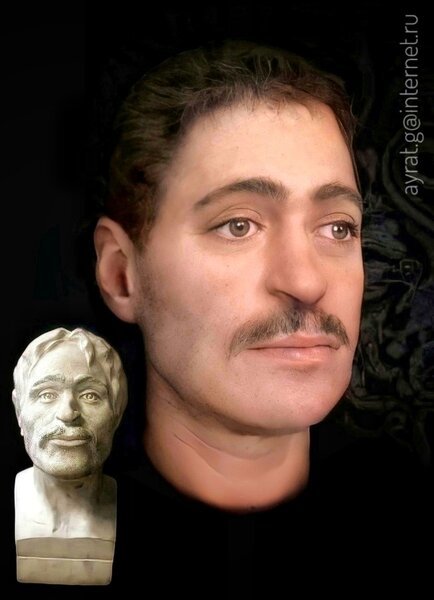

В январе 1546 года беям удалось свергнуть Сафа-Гирея, который укрылся у своего тестя – ногайского бея Юсуфа. Его люди – крымцы – были перебиты казанцами. На трон Казани вновь был вызван Шах-Али, пришедший с подмогой из трех тысяч касимовских татар и одной тысячи русских стрельцов. Но беи впустили в город лишь тысячу ханских нукеров, остальные войска ушли назад. Шах-Али продержался в Казани один месяц – с войском ногайцев вернулся Сафа-Гирей и без боя занял Казань. Шах-Али бежал в Касимов. Сафа-Гирей снова провел «чистку» среди своих беев.

В марте 1549 года неожиданно в результате несчастного случая умер хан Сафа-Гирей. Он ударился головой об умывальник и скончался. Хану было 38 лет. Русские летописи говорят, что он был пьян. Так ли было это на самом деле или хану помогли горячо любившие его подданные, мы можем только гадать.

Встал вопрос: кому быть теперь казанским ханом? У Сафа-Гирея было три сына: Булюк-Гирей, Мубарек-Гирей и Утямыш-Гирей. Булюк-Гирей и Мубарек-Гирей жили в Крыму при дворе Сахиб-Гирея. Утямыш был еще младенцем и жил со своей матерью ханшей Сюембике в Казани. Казанские беи прислали в Крым послов с просьбой дать им ханом Булюк-Гирея. Но Сахиб медлил – он желал сделать ханом Казани кого-то из своих сыновей и таким образом собрать Улуг Улус в руки своей семьи. Поэтому крымский хан заточил сыновей Сафа-Гирея в Инкерманскую крепость. В Казани установилось междуцарствие.

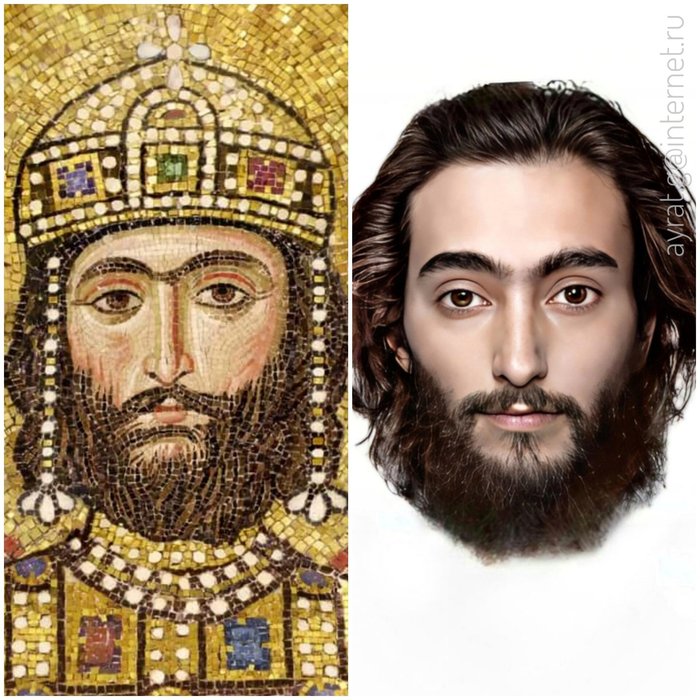

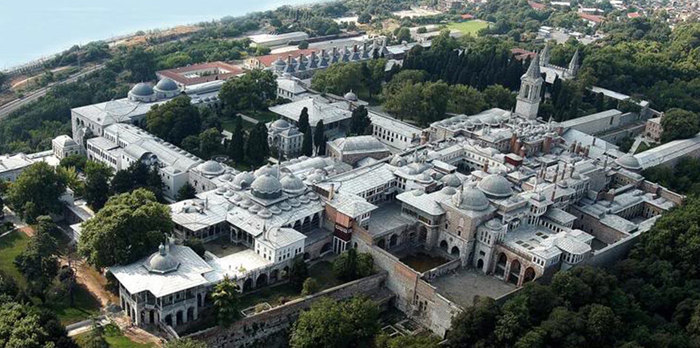

В это время, очень некстати, к хану прибыл посол от турецкого султана Сулеймана Великолепного. Османский властитель звал Сахиб-Гирея в поход на Иран. Крымцы и раньше ходили в походы совместно с турецкими янычарами и зарекомендовали себя прекрасными воинами. Сейчас туркам очень нужна была татарская конница, чтобы противостоять кызылбашам – тюркской коннице Ирана. Сахиб-Гирею очень не хотелось отпускать своих воинов так далеко – они нужны были здесь, в Улуг Улусе. Поэтому крымский хан ответил, что его воины бедны и не выдержат такого дальнего похода. Сулейман остался недоволен. Сахиб-Гирей, в отличие от Саадет-Гирея, всегда вел себя самостоятельно, и, прежде всего, думал о благе своего государства. К тому же против крымского хана интриговали придворные Сулеймана. Они не могли простить хану слов сказанных однажды султану о них: «Те, кто являются столпами Ислама и членами Дивана (султанский совет) обладают лишь умением копить богатства». Сановники из Топ-Капы настроили султана против Сахиб-Гирея. Сулейман стал подумывать о том, чтобы заменить Сахиб-Гирея на Давлет-Гирея, его племянника живущего в Стамбуле. Эти слухи дошли до крымского хана. Чтобы обезопасить себя и удалить племянника из Стамбула Сахиб-Гирей попросил султана назначить Давлет-Гирея казанским ханом. Султан для вида согласился.

Топ-капы – дворец турецкого султана.

На самом деле план турок заключался в следующем. Давлет-Гирей назначался крымским ханом, Сахибу сообщали, что Давлет направляется в Казань. Тогда Сахиб-Гирей беспрепятственно пропустит в Крым его армию. Тут Давлет должен был внезапно захватить власть и продемонстрировать беям указ султана о своем назначении на престол Крыма.

Дойдя до Аккермана Давлет-Гирей стал ждать, когда Сахиб-Гирей удалиться из Крыма – хан с войском уходил в поход – черкесы подняли мятеж. Но хан был умен – он направил для встречи Давлета своего сына Амин-Гирея в сопровождении 20 тысяч воинов. Они встали у Ор-Капы и перекрыли путь на полуостров. Убедившись, что сушей в Крым не попасть, люди Давлет-Гирея сели на корабли в Аккермане и направились к Балаклаве и Гезлеву (ныне Евпатория). Здесь они высадились на берег и пошли на Бахчисарай. По пути они освободили из Инкерманской крепости Булюк-Гирея и Мубарек-Гирея. В Гезлеве, вотчине Мансуров, к ним присоединились местные мангыты, не простившие хану Бакы-бея и пирамиды из голов ногайцев.

Заняв Бахчисарай, Давлет-Гирей стал принимать беев и одаривать их золотом. Вести об этом разнеслись по всему Крыму. Все кинулись к новому хану, боясь не успеть к раздаче подарков. Амин-Гирей, стоявший с армией у Перекопа, проснувшись утром, обнаружил в своем лагере лишь семнадцать человек.

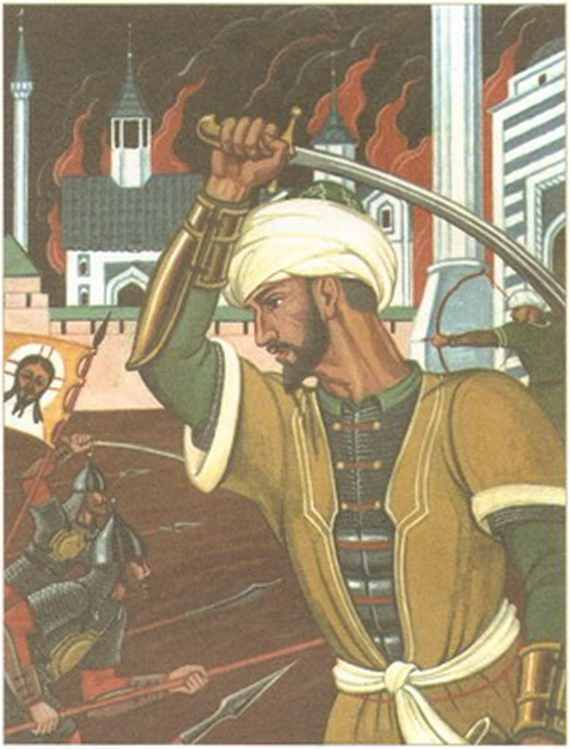

В это время в ханском дворце мансуры творили свою месть – пятеро малолетних сыновей и внуков хана были зарезаны. Старшему из них было 10 лет, а самому младшему 4 года. Сам Сахиб-Гирей, войско которого разбежалось, вместе с сыном Гази-Гиреем прибыл в Тамань. Оттуда хан хотел плыть в Стамбул, чтобы оправдаться перед султаном. Но в Тамани его настиг Булюк-Гирей. Юный сын Сафа-Гирея, который вместо казанского трона попал в застенок Инкермана, считал хана своим врагом. Он лично убил Сахиб-Гирея, нанеся ему шестнадцать ударов саблей. Гази-Гирея убили янычары. После этого тела хана и его сына погрузили на телеги и отправили в Бахчисарай. По дороге процессию встретил Давлет-Гирей. Он объявил, что скорбит о гибели хана и велел устроить пышные похороны. Сахиб-Гирей и его сын были похоронены в мавзолее Хаджи-Гирея, рядом с отцом и дедом.

Сын Сахиб-Гирея Амин-Гирей был убит своим слугой Ит-Ходжой, который, надеясь на награду, привез его голову Давлет-Гирею. Надежда не оправдалась – за пролитие ханской крови Давлет-Гирей приказал четвертовать Ит-Ходжу. Этим событием в Крыму началось правление нового хана…