Время остановилось?

Второй день подряд у меня творится что-то со временем.

Нет, я не опаздываю, ни за кем не гонюсь, не бегу, не догоняю.

У меня время остановилось. Нет, не то, что совсем остановилось, но как бы временами движется очень медленно.

Вчера занималась генералкой квартиры, поэтому стирала - всё. Шторы, пледы, одеяла, постельное, даже зимние куртки. Скажете - что-то много наговорила, а сушить это всё?

Дело в том, что я живу в своем доме. Погода прекрасная, теплая, все сохло за полчаса.

Так вот о времени.

Загруженную машинку включала на 37 минут.

За это время успевала, не торопясь, переделать массу дел - протереть подвесной потолок, вымыть окна снаружи и внутри, перебрать вещи в шкафу и в письменном столе. Полила цветы, вытерла пыль с листьев, вымыла полы и постелила дорожки.

Вышла посмотреть, почему машинка не отжимает до сих пор бельё.

Оказалось, что еще осталось 17 минут ей крутить.

Зв то время успела выспаться, сшить две наволочки и поругаться с котом. И только потом машинка соизволила отжать бельё.

А если учитывая, что я загружала машинку за день семь раз, а комнат у нас (в которых нужно было прогенералить) четыре, я спокойно, не напрягась, успела убраться, постирать, высушить белье, перегладить, сложить в шкаф и заправить пледы на диваны, и в итоге, посмотрев на часы, я увидела, что времени было (уже?еще?) семнадцать(!!!) часов!

А во время стирок я постоянно замечала, что время тормозит.

Я вот думаю, может это связано с запуском коллайдера?

Как вы думаете, Земля стала вращаться быстрее, а время теперь останвливается?

Наука + 90-е годы = просто позор!

В конце 80-х появилась идея построить коллайдер - комплекс ускорителей элементарных частиц. Ну, и как это принято в этой стране - самый супер самый, самый протяженный, самый мощный, самый современный и т.д. и т.п.!!! (Чтоб на всей планете люди были в шоке, и особенно за океаном). Я просто не понимаю этого! Что за люди что у них в голове!?

Но на дворе 90-е! Всё воруется, всё дорожает, проект стопорится. Ну, а как иначе. Классика: Кто виноват? и Что делать? Миллиарды уже вложены, туннели прорыты, провода проложены, понастроены бараки. А дальше что?

Плевать(Денег нет, но вы держитесь). Проект просто закрывают. А как вы хотели? Такая страна!

В итоге 30 октября 1993 года Президент Клинтон подписал законопроект об отмене проекта. Речь идет про Сверхпроводящий суперколлайдер. Соединённые штаты Америки Штат Техас.

Но это США, это другое

Забытый временем

Всём привет! А кто-нибудь в курсе, что сейчас происходит в давно забытом адронном коллайдере? Или после его запуска мы все уже в чёрной дыре? 😄

Зачем ученые разгоняют частицы до гигантских скоростей

При упоминании ускорителя частиц многим представляются яркие сгустки и вспышки из фильма «Ангелы и демоны», где «снялся» ЦЕРН — Европейский центр ядерных исследований со знаменитым коллайдером. Реальность недалека от фантастики, ведь ускорители меняют устоявшиеся представления о физике и об устройстве мира. Зачем ученые разгоняют частицы и с помощью каких ускорителей? Как это связано с лечением рака и поиском углеводородов? Давайте разбираться.

Что такое ускоритель

Ускорители — сложные устройства, которые разгоняют заряженные частицы (ионы, протоны, электроны) практически до скорости света, или огромных энергий в триллионы электронвольт. Частицы ускоряются под действием электрических и магнитных полей, которые создаются в установке. Первые изменяют энергию частиц, обладающих электрическим зарядом, а вторые управляют траекторией их движения.

Размеры ускорителей варьируются от совсем компактных, практически настольных, до огромных, протяженностью в несколько километров. Их применяют в самых разных сферах — от получения рентгеновских лучей до очистки сточных вод с помощью потока ионов и выпуска транзисторов.

Из примерно 40 тысяч ускорителей, функционирующих в мире, меньше 5% работает на чистую науку. Треть мощностей обслуживает промышленность, треть — полупроводниковые технологии, треть участвует в радиотерапии.

— Сергей Гаврилов, заведующий лабораторией пучка Института ядерных исследований РАН

Любой ускоритель включает четыре элемента: источник заряженных частиц, источник электрического поля, систему электромагнитов для управления траекторией частиц и металлические вакуумные трубы, где их не тормозят ни пыль, ни воздух. От сочетания и настройки этих элементов зависит тип ускорителя.

Линейные: простые и универсальные

Конструкция линейного ускорителя — самая простая. Пучок частиц, испущенный источником (например, специальной электронной пушкой), летит по прямой и ускоряется под действием электрического поля однократно, пока не столкнется с неподвижной мишенью. Можно бить протонами о ядра молекул и получать радиоактивные изотопы для медицины, можно бомбардировать материалы для проверки их в космических условиях, а можно направлять частицы на опухоль и отрабатывать перспективные виды терапии рака.

Самый длинный в мире линейный ускоритель — 3,2 километра — расположен в Стэнфорде (США). Тоннель, по которому летят частицы, находится под землей на глубине девять метров, а над ним — галерея с оборудованием. Ускоритель-рекордсмен разгоняет электроны и позитроны до 50 миллиардов электронвольт. Частицы применяют для научных исследований и экспериментов в разных областях: от физики до медицины.

Протонный ускоритель Института ядерных исследований РАН в Троицке, имеющий длину в полкилометра, — самый большой в Евразии. На этой установке исследуют, к примеру, свойства различных материалов и получают медицинские изотопы для томографии.

Круговые: «энергичные» и знаменитые

Если добавить линейному ускорителю магниты и закольцевать его вакуумную трубу, получится круговой, или циклический, ускоритель. В нем частицы движутся под действием двух полей: электрическое разгоняет, а магнитное закручивает траекторию частиц, чтобы они снова и снова проходили ускоряющие участки. Кольцевой ускоритель позволяет разогнать частицы до бо́льших энергий, чем в линейном.

Самый мощный кольцевой ускоритель частиц в мире — Большой адронный коллайдер. Он построен Европейским центром по ядерным исследованиям в Женеве (Швейцария). Длина основного кольца составляет почти 26,7 километра, а энергия, до которой можно разогнать частицу, — 13,6 триллиона электронвольт.

Коллайдер — это тип ускорителей не по форме, а по содержанию: в нем пучки частиц сталкивают во встречных направлениях. В Большом адронном коллайдере используют адроны — протоны и тяжелые ядра атомов. Основная задача этого исследовательского комплекса — проверка теоретических представлений о физике элементарных частиц и их изучение.

Почти 20 лет назад началось проектирование Международного линейного коллайдера. Его длина составит 31 километр — на порядок больше, чем длина нынешнего линейного рекордсмена. Предполагается, что коллайдер могут построить в Японии.

В России достраивают большой коллайдер в Дубне. Этот круговой ускоритель будут использовать для фундаментальных и прикладных исследований, включая космическую медицину и терапию онкологических заболеваний.

Синхротроны: источники полезного излучения

Приблизить скорость даже самой легкой заряженной частицы — электрона — к скорости света технически крайне сложно. Одна из помех — синхротронное излучение, или поток фотонов, которые частица испускает при движении по кривой траектории кольцевого ускорителя. Изначально такое излучение считали паразитным эффектом, отбирающим энергию частиц, но ученые нашли ему полезное применение — и создали синхротроны.

Синхротроны — это циклические ускорители для получения качественного синхротронного излучения. Им можно «просвечивать» вещество на уровне атомов и его составных, не разрушая структуру молекул: это полезно в медицине, археологии, биологии.

В синхротронах ускоряют легкие электроны и добиваются нужной яркости излучения, чтобы «видеть» более быстрые физико-химические процессы, получать больше данных и смотреть глубже в объекты исследования.

Ускорителей-синхротронов последнего четвертого поколения в мире всего три: это MAX-IV в Швеции, Sirius в Бразилии, ESRF-EBS во Франции. Четвертый строится в России — СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) планируют запустить в 2024 году в новосибирском наукограде Кольцово.

В России есть два синхротрона — в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН и в Курчатовском институте в Москве.

На момент пуска СКИФ станет самым современным синхротроном в мире. Циклическая часть траектории, где электроны выдают синхротронное излучение на поворотах, составит 476 метров. Рядом расположится экспериментальный зал с исследовательскими станциями.

СКИФ поможет изучать структуру органических и неорганических материалов, в том числе композитных, а также образцов горных пород. Для этого мы собираемся воспользоваться возможностями двух станций для высокоразрешающей нанотомографии и визуализации быстро протекающих процессов. Получаемые данные помогут моделировать процессы в нефтяных пластах и извлекать углеводороды на 10–15% эффективнее.

– Владислав Крутько, руководитель проекта «Цифровой керн» «Газпром нефти»

Всего к СКИФу смогут подключиться до 30 станций, первыми станут шесть по самым востребованным направлениям науки и промышленности. Помимо исследований в области нефтегазодобычи они будут изучать структуру материалов, процесс возникновения микротрещин и ход химических реакций для решения задач электроники.

Оригинал статьи и другие материалы читайте на сайте журнала Энергия+:

https://e-plus.media/vse-publikatsii/

Эксперимент по измерению структуры нейтрона и антинейтрона на российском коллайдере ВЭПП-2000 проведен с лучшей в мире точностью

Эксперимент по изучению структуры нейтрона и антинейтрона на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000 с детектором СНД, который проводят специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), вышел на новый уровень точности. По сравнению с результатами 2022 г. в этом году физики увеличили статистику набора данных в четыре раза, в два раза улучшили точность эксперимента и разработали прецизионный метод регистрации нужных для исследования частиц. Результат 2023 г. согласуется с предыдущим измерением СНД, а также с международным экспериментом BESIII (Китай) в области энергии 2 ГэВ. Результаты опубликованы в журнале «Ядерная физика» и Nuclear Instruments Methods.

Физика высоких энергий изучает продукты соударения элементарных частиц. В ускорителях частиц на встречных пучках, коллайдерах, они сначала разгоняются практически до скорости света, а потом сталкиваются. Так физики проводят экспериментальную проверку Стандартной модели – теории микромира, описывающей все многообразие частиц во Вселенной и законы взаимодействия между ними. Всего в мире семь действующих ускорителей на встречных пучках, еще шесть находятся на стадии проектирования и строительства.

Что происходит в коллайдере, и зачем частицы подбирают себе компаньонов

При столкновении электронов и позитронов в коллайдере происходит аннигиляция – их исчезновение с рождением других элементарных частиц. Например, на самой крупной установке – Большом адронном коллайдере (БАК, ЦЕРН, Швейцария) – ученые при высоких энергиях (до 6,5 ТэВ) сталкивают протоны с протонами или протоны с тяжелыми ионами. Продуктами таких соударений могут стать бозоны – тяжелые фундаментальные частицы со слабым взаимодействием. Именно при протон-протонном столкновении на БАК был открыт бозон Хиггса. Еще на одном коллайдере, уже российском, ВЭПП-2000 в ИЯФ СО РАН, сталкивают электроны и позитроны. Столкновения происходят на невысоких энергиях – до 2 ГэВ, но и в этой области происходит много интересного. Детекторы регистрируют рождение адронов, то есть частиц, состоящих из кварков: протонов, нейтронов, пи-мезонов, К-мезонов и др. Дальше физики изучают структуру и свойства полученных частиц.

«В ускорительном кольце коллайдера ВЭПП-2000 электроны и позитроны движутся практически со скоростью света, а столкновение пучков происходит с частотой 12 МГц, то есть 12 миллионов раз в секунду, – рассказал главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Середняков. – Когда электрон с позитроном сталкиваются, образуется виртуальный фотон, который живет очень непродолжительное время – всего около 10-24 секунды, он рождает кварк и антикварк, которые начинают разлетаться, но обладая свойством конфайнмента, то есть невозможностью существовать по одному в свободном пространстве, каждый кварк рождает еще пару кварков. Так происходит до тех пор, пока случайным образом кварки не соберутся в нужную комбинацию, не подберут себе нужных для реакции “компаньонов”. Например, чтобы появился нейтрон, должны встретиться два d-кварка и один u-кварк, чтобы родился протон – два u-кварка и один d-кварк. Такое же количество кварков только с приставкой “анти” необходимо для появления антинейтрона и антипротона. Такая комбинаторика происходит очень быстро – за 10- 24 секунды».

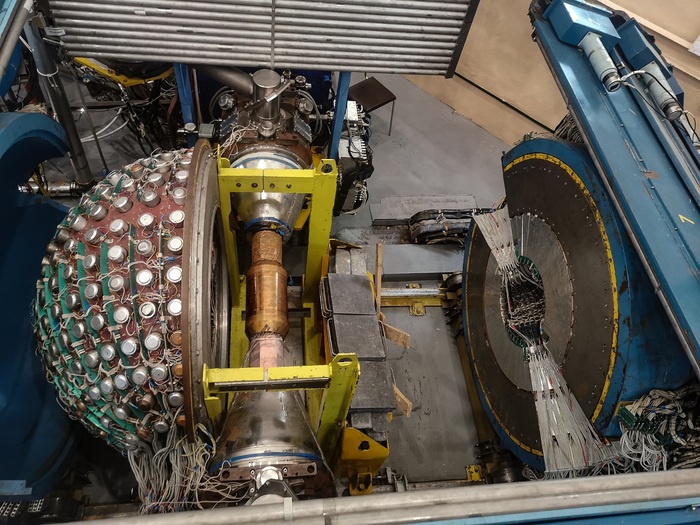

Столкновение и электрон-позитронная аннигиляция с последующим рождением элементарных частиц происходят в тех областях коллайдера ВЭПП-2000, где установлены два детектора – КМД-3 (Криогенный магнитный детектор) и СНД (Сферический нейтральный детектор). Группа физиков-экспериментаторов с детектора СНД занимается как раз изучением структуры нейтрона и антинейтрона. В 2022 г. специалисты ИЯФ первыми в мире измерили структуру данной пары в близи порога реакции, то есть в самый момент ее рождения, когда относительная скорость частиц маленькая. До этого никто не изучал структуру этой пары в пороговой области. В новом эксперименте 2023 г. физики увеличили статистику набора данных в четыре раза, в два раза улучшили точность эксперимента и разработали для калориметра детектора СНД электронику, позволяющую с высокой точностью выделять необходимые процессы.

Новые результаты эксперимента СНД

«Любой эксперимент в физике стремится к увеличению набранной статистики и улучшению точности полученных результатов, – пояснил Сергей Середняков. – Мы продолжаем процесс изучения электрон-позитронной аннигиляции в пару нейтрон-антинейтрон на коллайдере ВЭПП-2000. В последнем измерении мы примерно в четыре раза увеличили статистику – было зарегистрировано около 6000 пар нейтронов-антинейтронов. Это, в свою очередь, повысило точность измерений структуры этих частиц и античастиц в два раза. Полученные в 2023 г. данные согласуются с предыдущим измерением СНД, но, как уже сказано, имеют в два раза лучшую статистическую точность».

Нейтроны входят в класс адронов и состоят из кварков – наименьших частиц материи и глюонов – элементарных частиц, которые «склеивают» кварки между собой, притягивают их при помощи сильных взаимодействий. Поэтому измерение структуры нейтрона и антинейтрона представляет собой изучение суммарных характеристик взаимодействия кварков с кварками, кварков с глюонами и глюонов с глюонами.

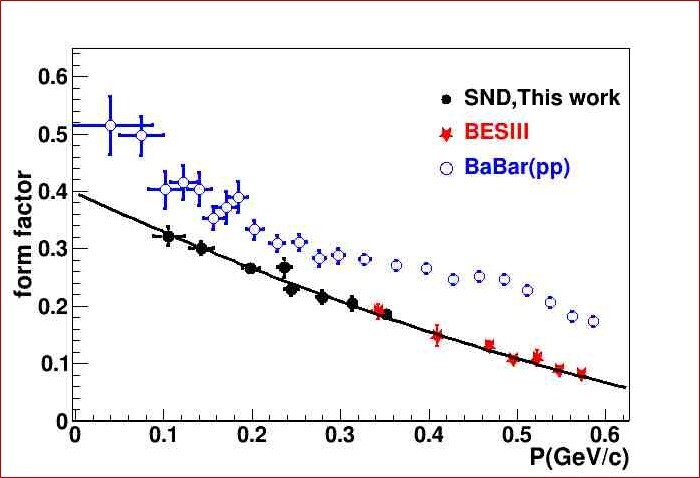

Измеренный в эксперименте СНД формфактор. В области энергии 2 ГэВ результаты российского эксперимента (черные точки) совпадают с результатами китайского BESIII (красные точки). Предоставлено С. Середняковым

«Структура частицы описывается функцией, так называемым электромагнитным формфактором, который определяется движением электрических зарядов кварков и глюонов внутри частицы. Измеряя его значение, мы примерно понимаем, по каким траекториям, с какими скоростями кварки и глюоны движутся внутри нейтрона и антинейтрона, как происходит взаимодействие между ними, – добавил Сергей Середняков. – Примерно, потому что движение отдельно взятого кварка сложно описываемо. Можно провести такую аналогию: у вещества, например, воздуха, есть температура, которая определяется скоростями и столкновением молекул. Скорости молекул воздуха определяются сложной функцией, или распределением Максвелла. Но в целом вся это сложная функция измеряется и описывается как температура. Так и с формфактором. Теоретики задают некоторые распределения того, как движутся кварки в нейтроне, то есть некоторые вероятности их движения, скорости и др. И на выходе получается электромагнитный формфактор – интегральное, или суммарное описание всех сложных движений кварков, параметров их взаимодействия друг с другом и с глюонами внутри нейтрона. Очень упрощенно можно сказать, что в эксперименте СНД мы измеряем формфактор, как измеряют температуру воздуха».

По словам специалиста, формфактор – это важная измеряемая у элементарных частиц величина, и она всегда была предметом теоретического и экспериментального изучения. Что касается нейтронов и протонов, значение их формфакторов в пороговой области в теории предсказывается неоднозначно. Начавшиеся эксперименты на ВЭПП-2000 с детектором СНД измеряют это значение с хорошей точностью, которая каждый год повышается. «Уже сейчас можно сказать, что мы с наилучшей в мире точностью проводим измерение сечения процесса электрон-позитронной аннигиляции в пару нейтрон-антинейтрон, с систематической погрешностью не хуже 10%. Помимо того, что наше новое измерение согласуется с предыдущим, наши данные говорят, например, о том, что по величине формфактор нейтрона меньше формфактора протона», – сказал Сергей Середняков.

Без «усов» лучше

В экспериментальной физике все сводится к точности, то есть к уменьшению «усов» ошибки. Бывают измерения, у которых очень длинные «усы», что говорит о большой ошибке, а значит, о маленькой точности. Предельный вариант точности – отсутствие «усов». Измеренные события, то есть рождение пары частицы и античастицы, физики называют измерением сечения. Сечение (обозначается буквой σ) и измеряется в квадратных сантиметрах. Для выражения сечений столкновений элементарных частиц используют более удобную единицу – 1 нанобарн = 10 -33 см2.

«Мы измерили сечение процесса аннигиляции электрона и позитрона в пару нейтрон-антинейтрон с хорошей точностью – 0.1 нанобарн (нб), – добавил Сергей Середняков. – И теперь очень интересно увидеть результаты независимых экспериментов по измерению нейтронов-антинейтронов на пороге реакции. На данный момент на уровне энергии до 2 ГэВ ИЯФ СО РАН является первопроходцем. Международный эксперимент BESIII (Китай) работает при более высоких энергиях, но наши результаты стыкуются как раз в области энергии 2 ГэВ, которая для нас является максимальной, а для них – минимальной. Скорее всего, это говорит о том, что и они, и мы все сделали правильно».

Эксперимент 2023 г. стал качественно лучше и с методической точки зрения. Когда происходит электрон-позитронная аннигиляция, рождается огромное количество частиц. Чтобы регистрировать только необходимые события, в данном случае рождение пары нейтрон-антинейтрон, детектирующая электроника должна быть очень чувствительной именно к их сигналам.

«У нейтрона есть свой особый признак – ему нужно время, довольно продолжительное, около пяти наносекунд, чтобы долететь до детектора, – добавляет Сергей Середняков. – Это время задержки для нейтрона мы очень хорошо знаем, а измеряя его в эксперименте можем достоверно выделять необходимые нам события. Для эксперимента СНД мы разработали новый метод регистрации нейтрон-антинейтронных событий. Метод позволяет с высоким разрешением, около 1 наносекунды, измерять время прихода сигнала в каждом из 1640 кристаллов калориметра детектора СНД. Работа с описанием системы измерения времени опубликована в 2023г. в журнале Nuclear Instruments Methods. Во многом благодаря этому мы и повысили набор статистики и точность эксперимента».