«Государственный феодализм», взаимопомощь селян, городское ополчение и другие особенности древнерусского общества XI — XII вв. (Конспект 13)

Аполлинарий Васнецов, Вече

Сегодня поговорим о структуре древнерусского общества раннего Средневековья. Был ли на Руси XI — XII вв. феодализм в строгом смысле этого слова? Кто такие «служилые люди»? Какое положение в древнерусском обществе занимало духовенство по сравнению с Византией? Было ли городское население безропотной массой? В чем заключался «коллективизм» сельской общины? Было ли на Руси рабство? Кто такие смерды?

***

Вопрос о том, когда в Древней Руси началось формирование класса феодалов-землевладельцев — оставался долгое время спорным. Улучшить ситуацию помогло сопоставление немногочисленных восточнославянских источников с более многочисленными рукописными источниками западных соседей Древней Руси, находившихся в X — XII веках на сходной ступени общественного развития.

Административная структура. Налоги и пошлины.

В X — XII веках на смену племенных территорий пришли большие административные округа —«земли», называвшиеся по имени их главных центров — «градов» (Ростовская земля, Новгородская земля и т.д.).

Земли делились на более мелкие административные единицы, названия которых нам неизвестны. В центре такого небольшого округа находилась крепость — град. Управлял градом член княжеской «старшей» дружиной — посадник (посаженный князем в этом граде). Посадник опирался на княжеских дружинников — «отроков». Посадник выполнял военно-административную функцию: организовывал оборону града, следил за состоянием крепости, мобилизовал население не ее ремонт, управлял сельским населением.

Важнейшей обязанностью посадника и «отроков» было обеспечить сбор дани. В результате сбора дани в руках князей скапливались значительные средства. Скорее всего, единой системы налогообложения не было. Так например, в Смоленской земле размеры дани колебались от 400 да 10 гривен с округа (1 гривна — кусок серебра в 50 гр.). Если дань исчислялась в гривнах (определённом количестве серебра), это не значит, что она собиралась в серебре. В условиях раннего Средневековья с господством натурального хозяйства, сбор дани с сельского населения в серебре был маловероятным. Поэтому большая часть дани собиралась в виде эквивалентов денег — шкурках пушных зверей, различных ремесленных изделий, продуктов. На населении лежала повинность свозить все это на «княж двор». Повинность эта называлась «повозом». Такие дворы находилась во многих местах, где постоянно стояла дружина и которые князь посещал во время объезда страны. На их территории размещались кладовые, амбары, хранилища вина и бортного мёда, конюшни, бани, погреба и даже тюрьмы.

Также посадник сосредоточил в своих руках судебную власть. Взимались виры (штраф за убийство) и продажи (за другие преступления). Суд был значительным источником дохода для княжеской казны, также часть судебных штрафов шла в пользу посадника и «отроков». Часто они злоупотребляли судебной властью и искусственно возбуждали уголовные дела, что вызывало большое недовольство населения. Во времена ослабления, либо смены княжеской власти это недовольство могло выливаться в нападение на посадника и отроков и их ограбление. Князь часто объезжал земли как представитель верховный власти. Это процесс назывался по-старому — «полюдье», однако суть его была теперь несколько иной. Князь не просто осуществлял кормление, он вершил суд (разбирал спорные дела), принимал жалобы на своих подчиненых, решал различные вопросы управление.

Алексей Максимов, В усадьбе князя

Князь и дружина.

Господствующим классом древнерусского общества XI — XII веков была дружина, в своём развитии уничтожившая или включившая в себя верхушку местного населения. Дружина — являлась административным аппаратом и главной военной силой страны.

Князь являлся физическим воплощением государственной власти. Собранные с населения доходы стекались в руки князя, и он играл решающую роль в их распределении между дружинниками. В то же время князь зависел от дружины, и поэтому советовался с дружинниками и щедро награждал их за службу.

Дружина XI — XII веков имела достаточно сложную и разветвлённую структуру:

а. «Старшая» дружина («боярство») — ближайшие приближенные и советники князя. Бояр князь назначал посадниками в градах, они ведали отдельными отраслями княжеского хозяйства.

б. «Младшая» дружина состояла из рядовых воинов — «отроков», были военной и административной опорой посадника.

Дружинники резко отличались от основного населения своим положением в обществе, образом жизни и правовым статусом. «Правда Ярослава» устанавливала штраф в 40 гривен за убийство обыкновенного свободного человека и «младшего» дружинника, а за убийство «старшего» взималась двойная плата. Однако за дружинника виру платил князь, в то время как обыкновенный свободный человек выплачивал ее сам, что зачастую могла полностью разорить его, если бы не поддержка членов общины.

«Такое состояние общества, когда основная масса населения — члены деревенских соседских общин — являлась объектом коллективной эксплуатации со стороны княжеской власти, опиравшейся на дружину, есть основание оценивать как особый, характерный для эпохи раннего Средневековья вариант «государственного феодализма».

История России с древнейших времён до конца XVII века. Под редакцией Милова. С.149-150

На что тратилась собранные с населения средства?

а. Оплата мастеров, руководивших строительством крепостных сооружений, мостов, деревянных мостовых (сами эти работы были повинностью зависимого населения).

б. Часть средств шла на строительство церковных сооружений.

в. Содержание посольств в других странах.

г. Главная часть доходов шла на содержание дружины.

Обеспечить высокие жизненные стандарты для дружины и ее высокую боеготовность было делом не из легких. Продукты, собранные с сельских жителей, и товары заморской торговли (из Византии) не могли удовлетворить возрастающие потребности дружины. Для решения этой задачи государственная власть попыталась создать ряд институтов, получивших в научной литературе название «служебной организации». Из подчиненного власти населения были выделены группы людей, наследственно прикреплённые к выполнению тех или иных «служб» для удовлетворения потребности дружинников, за это им предоставлялись наделы земли, свободные от уплаты дани.

Виктор Васнецов. Баян.

Чем занимались «служилые люди»?

а. Некоторые из этих людей занималось ловлей пушного зверя — важного предмета международной торговли. Теперь это было их эксклюзивное право.

б. Охота в охотничьих угодьях — также была разрешена не всем. Добытое на охоте поставлялось к столу дружинников.

в. Особая группа людей занималась выпасом конских табунов, в которых выращивали боевых коней для воинов.

г. Часть людей, проживавших в округе городов занимались приготовлением пищи и обслуживанием дружины.

д. Также в городах проживали мастера, изготовлявшие нужные для дружинников предметы (одежду, оружие, бытовые предметы и т.д.)

Всю эту организацию, созданную для обслуживания потребностей дружины, можно рассматривать как своеобразную форму «государственного» хозяйства, необходимую в обществе, где господствует натуральное хозяйство и отсутсвует развитая хозяйственная специализация.

«Концентрация в предместьях градов ремесленного населения, обслуживавшего потребности дружины, имело важное объективное значение для последующего развития древнерусского общества. «Град»-крепость, местопребывание дружины, стал постепенно превращаться в «город»-поселение, в котором основным занятием значительной части жителей стало ремесло и торговля. Здесь же стали селиться торговцы, рассчитывавшие, что дружинники купят привезённые ими товары».

Там же. С.149

Духовенство.

Духовенство занимало в древнерусском обществе особое привилегированное положение. Оно выполняло функцию воспитания всего общества в духе новой христианской религии, это относилось и к верховной власти. В соответсвии с церковными канонами духовенство должно было подчиняться суду и руководству только церковных иерархов.

Однако это идеальное положение духовенства не всегда соответствовало реальному положению церкви в древнерусском обществе. Церковь получала десятую часть от доходов князя, что делало ее зависимой от государственной власти. Именно характер материального обеспечения церкви вносил значительные коррективы в ее положение в сравнении с церковью в Византии. Также церковь сильно нуждалась в поддержке государственной власти в борьбе с язычниками. В Византии церковь пользовалась более стабильным положением: она уже давно имела обширные земельные владения и подданных. Митрополитами на Руси были приезжие греки (Георгий, Иоанн, Никифор I и II), однако они не смогли добиться такого же положения в условиях древнерусского общества в первые столетия крещения Руси. Княжеская власть считалась с предписаниями митрополитов, однако не всегда им следовала. Также настоятелями монастырей и приходских храмов, а также епископами часто назначались люди, приближённые к князю. Митрополиты были вынуждены утверждать кандидатур, предложенных князем. Также ни митрополит, ни епископы не пытались воздействовать на политические конфликты XI — XII веков, а если и принимали какое-то участие в урегулировании конфликтов, то делали это по инициативе князей той или другой стороны.

Иной характер носило участие в общественной жизни настоятелей ряда монастырей, более тесно связанных с русским обществом. Особенно выделялся Киево-Печерский монастырь, основанный в середине IX века по инициативе подвижника Антония. Монастырь не располагал сколько-нибудь значительными средствами, однако оказывал значительное влияние на умы современников. Печерские старцы стремились к утверждению в жизни общества христианских ценностей, обличали несправедливость общественных порядков, боролись за прекращение княжеских усобиц.

Городское население.

Население города представляло собой большую самоуправляющуюся общину, во внутренние дела которой княжеская власть не вмешивалась. Жителей города, как и деревни, подчинялись суду посадника и уплачивали дань в княжескую казну. Однако в отличие от сельского населения, городское ополчение представляло собой серьёзную военную силу. Население города делилось на сотни — ячейки социальной организации, из которых формировались отряды. Во главе сотен стояли сотские, а во главе всего объединения сотен — тысяцкий, который руководил ополчением. На должности сотских и тысяцкого князь стремился назначить своих людей. Княжеская власть опиралась на помощь ополчения как на часть вооружённых сил государства, в то же время управление городским ополчением было делом не из лёгких.

Вооруженное население города не было безропотной массой, готовой подчиниться любому приказу княжеской администрации. Так например, в 1068 году киевляне изгнали князя Изяслава Ярославича, потерпевшего поражение от половцев. Когда через несколько месяцев князь вернулся с польским войском, киевляне приняли его назад, но только с условием, что он отошлёт польское войско назад, в противном случае они сожгут город. Изяслав был вынужден согласиться. В 1113 году, когда в Киеве умер князь Святополк Изяславич, киевляне напали на тысяцкого Путяту и сотских и разграбили их дворы. Волнения прекратились лишь с призванием на киевский стол Владимира Мономаха, прославленного своими победами над половцами.

Сельская община раннего Средневековья.

Поселения общины располагались, как правило, вблизи рек. Небольшая часть общинных земель была распахана. Община состояла из малых семей, каждая из которых вела самостоятельное хозяйство, обрабатывая примыкавший к ее поселению надел. По территории общины были разбросаны мелкие поселения из нескольких дворов. Более крупным поселением был погост, где стояла приходская церковь. На погосте общинники собирались для решения общих вопросов.

«Однако то, что крестьяне обрабатывали свои окультуренные наделы самостоятельно, вовсе не исключало существование между ними и иных разнообразных прочных соседских связей. Всех членов общины объединяло совместное владение обширной не поделённой территорией, на которой лишь они могли пасти скот, охотиться на зверя, ловить рыбу, выделять в случае необходимости новые земельные наделы. Каждая община хорошо знала свои границы и упорно защищала их от посягательств соседей. В неблагоприятных природных условиях, которые существовали в Восточной Европе, взаимопомощь соседей было необходимым условием для сохранения отдельного крестьянского хозяйства. В отношениях с государственной властью одним из проявлений взаимопомощи было участие членов общины в выплате штрафов за преступление, совершённое одним из них».

Там же. С.157

Основным видом деятельности сельского населения к XI — XII веках уже давно было земледелие. В хозяйстве использовались деревянные пахотные орудия с металлическими частями, а также серпы, жернова, в качестве тягловой силы — лошадь. Главной зерновой культурой стала рожь, также возделывали пшеницу, просо, ячмень. Из огородных культур — репу, капусту, лук, чеснок, морковь. Если говорить о скотоводстве: держали коров с целью получения молока, на мясо же разводили свиней. БОльшую роль, по сравнению с более поздним временем, играли охота и собирательство.

Жили в деревянных «полуземлянках», а также в наземных жилищах, которые постепенно вытеснили землянки. В домах имелись печи двух видов — каменные и глиняные.

Холопство (рабство). Смерды и закупы.

Рабство появилось у восточных славян ещё в великое переселение народов и получило все большее распространение с учащением воин, когда в рабов обращали иноплеменников. Рабы первоначально были предметом торговли, однако со временем их труд все чаще стал использоваться в домашнем хозяйстве.

В XI — XII веках с ростом социального расслоения появились новые источники рабства: люди, потерявшие средства к существованию сами сдавали себя в рабство. Также в рабов обращали должников, не способных выплатить долг, и преступников. Холопы трудились в «государственном» хозяйстве, пахали землю под присмотром «сельских» старост, были свои холопы и у дружинников. Среди населения, подчиненного власти социальных верхов, холопы составляли сравнительно немногочисленную прослойку, подавляющее его большинство — это лично свободные люди — члены общины.

Огромные споры вызывает вопрос, кто такие смерды. Наиболее распространенная точка зрения гласит, что это были лично свободные крестьяне, посаженные на княжеской земле и занятые трудом в княжеском хозяйстве. По мере усиления зависимости крестьянских общин от государственной власти смердами все чаще стали называть всех жителей деревни, что получило выражение в текстах, отражавших взгляды социальных верхов.

Была и другая группа людей — так называемые закупы. Закупами были обедневшие крестьяне, вынужденные брать у более состоятельного человека в долг средства производства: коня, плуг, борону и т.д. Таким образом закуп работал в хозяйстве кредитора, на его земле, с его скотом и орудиями и по его указке. Такой человек находился уже в определённой зависимости от господина, отрабатывая свой долг.

«Появление у княжеских «мужей»-дружинников зависимых людей, поселённых на их земле и работавших на них, означало новый важный шаг в развитие древнерусского общества. Противостоящие друг другу социальные типы раннего Средневековья — княжеский дружинник и свободный общинник — входили в систему отношений, которую исследователи склонны определять, как «государственный феодализм», когда господствующий слой живет за счёт распределения и потребления государственных доходов. Им на смену стали постепенно приходить типы, характерные уже для развитого феодального общества: господин-феодал и сидящий на его земле зависимый крестьянин. На вторую половину XI — XII в. приходится лишь начальный момент в формировании этого общества, а ведущим типом остаётся общинник на государственной земле».

Там же. Стр. 161

От «государственного феодализма» к «государственному капитализму»?

«Государственный феодализм» — звучит знакомо, не правда ли? Сегодня мы часто слышим термин «государственный капитализм». Почему же в России все «государственное»? Думаю, постановка вопроса не совсем корректаня. Дело в том, что историческое развитие России проходило через те же этапы, что и Западная Европа. Так в более позднюю эпоху «государственный феодализм» был все же сменен на крупное феодальное землевладение. С другой стороны, несмотря на общность развития с Западом, Россия всегда развивалась своим особым путём, в своем особом темпе. Связано это не с менталитетом, православием и прочим идеализмом. Связано это с природно-климатическим фактором, который оказывал фундаментальное влияние на развитие сельского хозяйства. Столь кардинальные различия в функционировании земледельческих обществ радикальным образом влияло на экономическое, политическое и культурное развитие запада и востока Европы. Данное внешнее обстоятельство заставляло общество вырабатывать характерные толко для него общественные институты, помогавшие преодолевать негативное влияние окружающей среды:

- крестьянская община, просуществовавшая тысячелетие, всегда приходила на помощь индивидуальному хозяйству в критические моменты производства;

- самодержавие, возникшее после окончательного объединения русских земель, создало жесткие механизмы изъятия прибавочного продукта для обеспечения функционирования всего государства.

Источник:

1/ История России с древнейших времён до конца XVII века. Под редакцией Милова. М. 2006

**********************************************

Читайте цикл «История России»:

Как изучать историю России?

Часть 1. Введение. Древнейшая история. Этногенез славян.

1.1 Материализм или идеализм. Два подхода к изучению истории.

1.2 Почему Россия не Запад? Общая характеристика русской истории.

1.3 Кто и как жил на территории России в глубокой древности?

1.4 Этногенез славян. Хозяйственная жизнь и социальная организация древних славян.

Комментарии и пояснения. FAQ. Дополнительная литература.

Часть 2. Раннее Средневековье.

2.5 Как зарождалось государство восточных славян. Роль норманнов.

2.6 Древняя Русь в 882-978 г.г. Закладка «фундамента» Древнерусского государства.

2.7 Древняя Русь в 978 - 1078 г.г. Владимир Святославич и Ярослав Мудрый.

2.8 Крещение Руси. Особенности древнерусского христианства в X - XII веках. Вопрос о дохристианской письменности.

2.9 Древняя Русь в 1078 - 1169 г.г. Распад Древнерусского государства.

2.10 Как возникло ядро современного Российского государства. История Ростово-Суздальского княжества X — XIII вв.

2.11 Новгородская земля в XII — XIII веках. Роль торговли. Являлась ли «новгородская модель» альтернативным путём развития России?

2.12 «Не подавив пчел, не попробуешь меду». Княжества Южной и Западной Руси в XII—XIII вв.

Следующая статья по плану:

Культура Древнерусского государства (в картинках)

А ещё говорят, что народ нас не креативный

Задержан народный дружинник ГИБДД. Ему вменили мошенничество удивительной схемы. В присутствии капитана полиции он нашел слова, после которых остановленный водитель сдал анализы непосредственно на при них. За сценой следили сослуживцы. Они же и собирали с асфальта 150 тысяч рублей, выкинутых из кармана.

К вечеру 29 апреля Следственный комитет Кировского района Петербурга задержал на двое суток члена общественной организации «Специализированная народная дружина по безопасности дорожного движения Петербурга и Ленобласти» Артура Шалика. На днях в отношении него возбудили уголовное дело по статье мошенничество, а событие уже со смехом обсуждают в Управлении ГИБДД.

Шалику 45 лет. Он уволился из ГИБДД году так в 2013-м в звании капитана, работал в роте специального сопровождения. После отставки так и не смог оставить дорогу.

В последний раз он нес общественную нагрузку утром 22 апреля на набережной реки Екатерингофки. При нем была служебная машина Кировского ГИБДД и напарник – капитан полиции Вольвач.

Нарядом был остановлен «Киа Сид». И вскоре между дружинником Шаликом и водителем зашел любопытный разговор. Смысл его чуть позже изложит следователь: «…ввел потерпевшего в заблуждение относительно своих полномочий по забору биологических средств (моча) на месте». У петербуржца не было только требуемых 150 тысяч на случай экспресс-анализа. Сегодня в деле указано, что ему намекали, мол, экспертиза может показать наличие наркотиков. После непродолжительной перепалки предприниматель все же сдал все, что мог. Параллельно позвонил директору своей компании и попросил подвезти сумму.

Как известно «Фонтанке», в сотне метрах на ситуацию смотрели другие сотрудники Управления ГИБДД. Вначале они не поняли, что происходит. Трудно было проанализировать, зачем водитель прячется за капотом автомашины ГИБДД и совершает странные манипуляции. Когда до них дошло, то коллеги подкатили. В этот момент на землю полетели пятитысячные купюры, а полицейского пришлось даже немного прижать к машине.

Журналист «Фонтанки» созвонился с руководителями ГУ МВД.

– ГИБДД получила полномочия на забор биологических средств? – спросил репортер.

– Каких средств?

Мы пояснили.

– Бросьте вы дурака валять. Не может такого быть, – ответил ответственный голос.

«Фонтанка» попросила перепроверить.

– Во дают! – подтвердили нам минут через двадцать.

Что касается инспектора ДПС Вольвача, то здесь интрига – он на месте в ГИБДД Кировского района.

Скорость передвижения древнерусского войска

Последнее столетие ознаменовалось изобретением множества транспортных средств. Автомобили, автобусы, поезда и самолеты стали неотъемлемой частью современности. В наши дни расстояния в сотни и даже тысячи километров воспринимаются достаточно легко и зачастую требуют считанных часов для их преодоления.

Многократно возросла и мобильность армии. Современная наземная тяжёлая техника способна преодолевать более 300 километров в день, переброска же авиацией может осуществляться и вовсе на тысячи километров. Но как обстояло дело с передвижением древнерусского войска? Давайте попробуем разобраться.

Сведения о скорости движения древних армий доходят до нас из письменных источников древнего Рима. Так, обобщив множество упоминаний в письменных источниках, британский историк Питер Коннолли пришёл к выводу, что римская армия легко преодолевала 25-30 километров за дневной переход. В случае необходимости осуществлялся форсированный марш, и преодолеваемое за день расстояние превышало 40-45 километров. К слову, подобные цифры приводились и для передвижения пехоты Нового и Новейшего времени. К примеру, о них пишет Карл Бернхард фон Мольтке в своем труде «О глубине походной колонны», вышедшем в 1866 году, Николай Михневич – в «Стратегии» 1910 года.

Впрочем, было бы ошибочно переносить данные реалии на древнерусское время. Рим, как и Европа Нового времени, обладал развитой сетью дорог. На Руси же в XII веке под дорогой подразумевалась местность, где недавно прошло то или иное войско. Наличие огромных, в большинстве своем покрытых лесами и болотами территорий, и раздробление на уделы, княжества не способствовали строительству протяжённых дорог.

Помимо не самой благоприятной ситуации с дорогами, необходимостью преодолевать множество водных преград не самым лучшим образом сказывался и суровый климат. Большую часть года земли были покрыты снегом либо изрядно напитаны водой.

Быстрее, нежели пехота, перемещалась конница, преодолевая около полсотни километров на марше и более сотни при необходимости. Но реализовать данные возможности живого транспорта мешали все те же перечисленные выше факторы.

Итогом всего сказанного являлся тот факт, что сухопутный путь из южных, киевских земель, до северных, новгородских, протяжностью чуть менее тысячи километров, занимал до трех месяцев пути, преодоление же его считалось богатырским подвигом.

Когда речь идет непосредственно о передвижении древнерусского войска, стоит помнить принцип, по которому скорость движения каравана является скоростью движения самого медленного верблюда. Несомненно, для наведения порядка в своих землях, столкновения с соседом, князю, как правило, было достаточно конной дружины, однако более серьезные военные мероприятия требовали пехоты, обоза. Двигалось такое войско, вероятно, медленнее, нежели римское либо Нового времени.

Впрочем, ситуация с дорогами, а точнее их отсутствием, не сильно печалила славян, ведь основные перевозки осуществлялись по рекам. Именно к рекам привязано большинство древнеславянских городов, и причиной тому не банальная потребность в пресной воде.

Крупные реки – Днестр, Днепр, Волга, Ока и их притоки являлись основными транспортными магистралями. В теплое время года по ним перемещались на ладьях и лодках разного водоизмещения, зимой же в качестве дороги использовали поверхность льда.

Ладья позволяла передвигаться как на веслах, так и под парусом. На борту располагалось до 60 человек, 20-30 из которых были гребцами. Течение крупных рек составляло от 2 до 6 км/ч, позволяя по течению преодолевать за день расстояния, сопоставимые с дневным переходом конницы, совершенно при этом не прилагая сил. В случае же гребли скорость по течению превышала 20 км/ч и 10-15 км/ч против течения.

Выгоды передвижения водным путем были столь очевидны, что даже необходимость волоком, по суше, на катках или колесах перетягивать суда на десятки километров до очередной реки, притока не смущала предков.

На руку играло близкое расположение Днепровской, Волжской, Волховско-Ильменской и Двинской речной системы.

Основной водной магистралью, пронзающей Русь, являлся известный каждому из школьных учебников путь «Из варяга в греки», связывающий Балтийское и Черное море.

Наличие развитых речных систем на территории Руси делало их основными транспортными артериями, позволяя в случае необходимости в течение одного дня перебрасывать отряды воинов на сто и более километров сквозь густые леса и болота. Скорость же перемещения по суше была в разы скромнее и, если лесостепи и степи юга Руси позволяли перемещаться относительно быстро, север был в прямом смысле слабо проходимым до XVI-XVII века.

Источник: мой блог http://beresta.xyz/skorost-peredvizhenija-drevnerusskogo-voj...

Дружинник

Во время учёбы в институте я жил в общежитии. Там же поселился и один мой земляк, пусть будет Дима. И была у него одна страсть. Он очень любил подраться. Но он не просто любил, но ещё и умел. Дима занимался какими-то единоборствами с детства. Нет, он не быковал, не нарывался, но там где конфликт можно было решить словами, он всегда доводил дело до мордобоя. Надо отдать ему должное, он никогда не перегибал палку. Как говорится в одном небезызвестном фильме, бил сильно но аккуратно. Постепенно с Димой перестали конфликтовать. Выходило себе дороже. И парень загрустил.

В это время в общежитии было решено организовать дружину для помощи бабушкам-вахтершам на проходной и для поддержания порядка на проводящихся каждую субботу дискотеках. Дима сразу же стал дружинником.

Не знаю какие сейчас в молодежной среде обычаи и порядки, но тогда редкая дискотека обходилась без пары мелких потасовок. Алкоголь, недостаток девушек (ВУЗ технический) да и накопленные обиды подкидывали поводы. Именно с таким явлением и должны были бороться дружинники. Дима всегда ходил на дискотеки и как только где-то начиналась драка он быстро прекращал ее простым, но очень действенным методом. Он просто давал пиздюлей обоим участникам. Обижаться после этого было бессмысленно, т.к. дружинник выполнял свою работу. Да и получали оба примерно одинаково.

Так Дима снова обрёл смысл жизни, а драки на дискотеках стали происходить гораздо реже. Ну или, по крайней мере, люди старались уединиться и больше никому не мешали своими разборками.

ДРУЖИННИК

Уже больше десяти лет назад, непонятно с какого перепугу, я согласился избраться депутатом сельсовета. Желающих не так много: куча малоинтересной неоплачиваемой работы и никаких лазеек для коррупционерства, и за каждым более-менее ответственным и авторитетным гражданином идёт настоящая охота.

Всё-таки в сельской местности, особенно среди маргинального населения зачастую ещё осталось какое-то патриархальное отношение к учителю: порой даже отпетые алкаши старались хоть немного привести себя в порядок при моём появлении.

Кроме того, я весьма крупный дяденька и умею своё от природы доброе и весёлое лицо ненадолго делать суровым и грозным.

Короче, периодически меня стали приглашать на всевозможные рейды. То к разнообразным «трудным» подросткам, то к пьющим мамашам, то просто подежурить на деревенском празднике или прокатиться ночью с участковым в поисках нарушителей.

Особого удовольствия мне это не доставляло, но и не сильно напрягало, так что я не отказывался, тем более, что дёргали меня не чаще трёх-четырёх раз в год.

И вот, в январе 2015 года, у нас в районе создали (точнее – возродили) ДНД – добровольную народную дружину.

Когда мне предложили в неё вступить, я подумал и согласился: собственно, ничего в моей жизни не изменится, всё будет по-прежнему, только с корочками в кармане.

Как же я ошибался.

За последние три года меня вообще никуда не приглашали.

Такое чувство, что сбежали все «трудные», все мамаши прекратили бухать, алкаши и пионеры перестали шляться по ночам, а на сельских праздниках ввели «сухой закон».

Честно говоря, я уже к этому привык. У меня и без того хватает и работы, и развлечений.

Но час назад позвонил наш «главарь администрации». Дружинников привлекают для дежурства на выборах. График – почти свободный: прийти к половине восьмого (без проблем, я «жаворонок»), а там – как ситуация сложится, но и к закрытию желательно тоже надо быть.

Не хочется, но пойду. Назвался груздем – лезь в кузовок…

Тайная дружина 3.

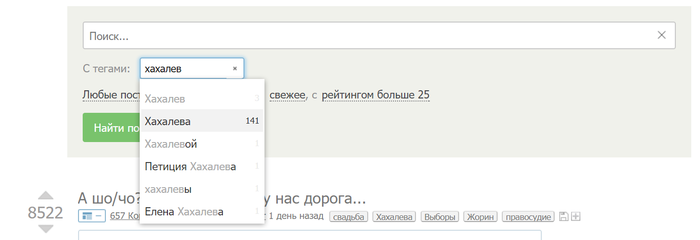

На пикабу неоднократно поднимались проблемы связанные с политиками,руководителями или просто рабочими,недобросовестно выполняющими свою работу.За примерами далеко ходить не надо,чего только стоит волна про Хахалеву,во время которой было создано,как минимум,полторы сотни постов:

Или недавние посты про чиновников закрывающих секции:

1)https://pikabu.ru/story/novyie_pravila_deputata_v_domodedovo...

2)https://pikabu.ru/story/novyie_pravila_deputata_v_podolske_5...

3)https://pikabu.ru/story/deputatyi_ruki_proch_ot_detskogo_spo...

Как не сложно догадаться,некоторым это надоело и они предложили систематизировать подобные темы,рассматривать их с разных сторон и если надо,обращаться в уполномоченные органы.

А началось всё с небольшой шуточной картинки:

И вот уже попытка создать подобное сообщество набрала почти тысячу человек,которые её одобрили.

А вот и сама заявка.

Впрочем,сообщества на политические темы запрещены,а по тому было предложено создать отдельные группы на сторонних сайтах,с последующими отчётами на пикабу.

И вот,это случилось,у нашей группы появились сообщества в ВК и facebook'e,а значит самое время начинать работать.

Этот пост создан для того,что бы собрать всех желающих принять участие,а так же что бы ответить на возможные вопросы.

Скажу сразу,обе группы набирают участников по инвайтам(то есть только участники группы способны кого-то пригласить),а значит вы не найдёте их простым поиском,не имея ссылки или приглашения.

P.S.:Просьба начинать вопросы с призыва:@Wfer,@cibris,@HATmc,или @crazystar.

Тайная дружина

Вопрос лежал на поверхности.

Идея описана тут:

"Ребята, мы же такой хайп с ритой подняли, может так и порядок в стране наведем? :)

Берем раз в неделю определенную область или регион и всей толпой просматриваем декларации, может у кого инфа есть какая кто как живет, копаем истории на них и выкладываем под тэгом #казнокрад

Потом пакуем все и в прокуратуру заваливаем с АП письмами.

Следующая неделя - следующий регион. И так по кругу."

Товарищ @Wfer, высказал желание потянуть это бремя и я ему в этом с радостью помогу.

Мы не политики, мы не запутинцы, не навальнята и не октябрята.

Мы простой народ.

У нас нет лидера.

Мы хотим жить лучше.

Вы говорите - начни с себя?

Мы говорим - хорошо, но и вы нам помогайте.