Хотя в начале 1990-х гг. последние серийные советские бронепоезда БП-1, созданные для защиты железнодорожных магистралей, расположенных вблизи советско-китайской границы, были отправлены «на запасные пути», где постепенно и приходили в негодность, однако с началом чеченских кампаний о бронепоездах вспомнили снова.

Дело в том, что для обеспечения выполнения боевых задач, да и просто поддержания повседневной жизнедеятельности, войскам ежесуточно требуются боеприпасы, топливо, продовольствие и другие не менее важные материалы, а это многие и многие тысячи тонн грузов.

Ни автомобильный, ни авиационный транспорт с такими объемами справиться не в состоянии — необходимы железнодорожные перевозки.

Неудивительно, что для наиболее сложных заданий по обеспечению бесперебойной работы железнодорожного транспорта в районах ведения боевых действий стали использоваться своеобразные бронепоезда.

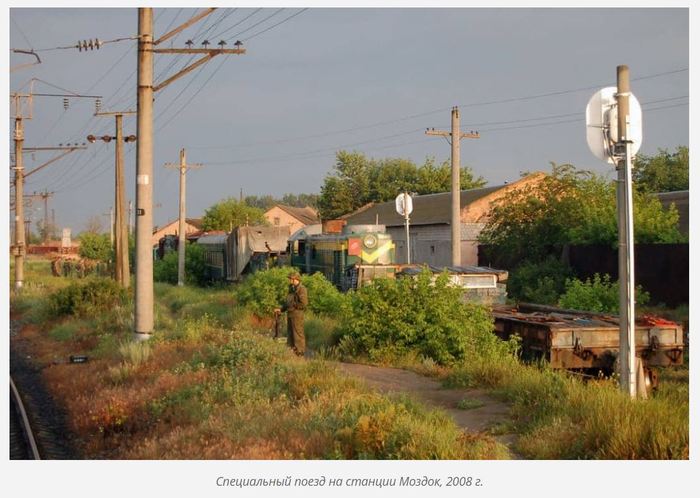

Первый подобный бронепоезд привел в Моздок в декабре 1994 г. генерал железнодорожных войск Н. Кошман.

Бронепоездом его можно было назвать лишь формально, да и в документах он именовался специальным поездом.

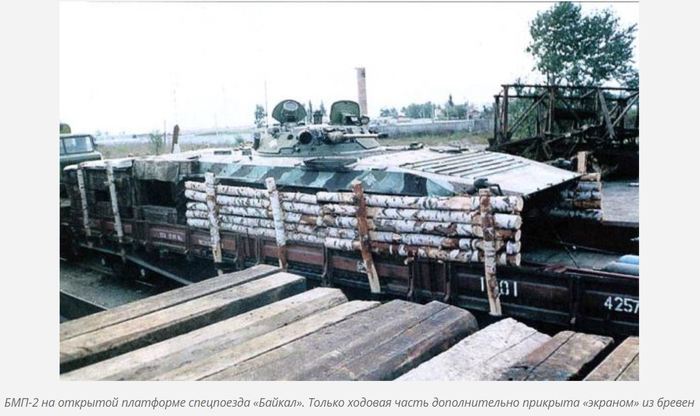

Он включал несколько платформ, которые были загружены ремкомплектом для ведения восстановительных работ на путях и мостовых переправах, а проблема его оборонительного вооружения была решена путем установки на платформу БМП-2.

Для безопасности после каждого рейса на ночь его отводили в тыл.

В ходе второй чеченской кампании спецпоезда применялись уже в более широких масштабах.

С одной стороны, к моменту начала кампании железнодорожная инфраструктура Чечни находилась в полном упадке и требовала восстановления.

Хозяйство было разграблено или разрушено, а движение поездов через эту республику прекратилось еще в ноябре 1994 г.

Командование российских войск прекрасно понимало, что с началом боевых действий противник сразу же развяжет «рельсовую войну» на магистралях.

А выставление дозоров или блокпостов вдоль «нитки» потребует привлечения слишком большого количества солдат и офицеров при сомнительном результате.

Поэтому и припомнили обширный отечественный опыт применения бронепоездов. Как в Советской, так и в Российской армии бронепоезда использовались во всех войнах и почти во всех вооруженных конфликтах. Не остались они в стороне и в данной кампании.

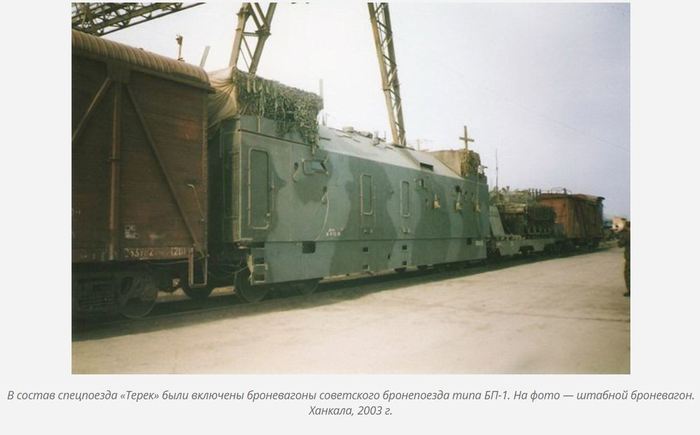

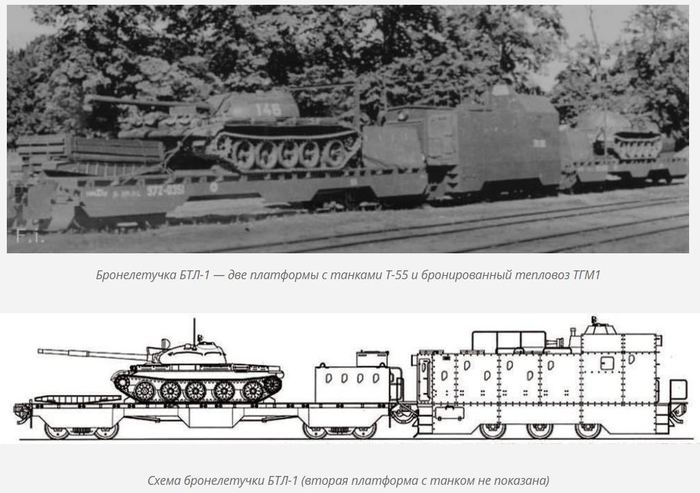

На Северный Кавказ с Дальнего Востока отправили оставшийся там подвижной состав серийного советского бронепоезда БП-1.

Полностью восстанавливать в первоначальном виде бронепоезд БП-1 не стали, так как по многим своим характеристикам он не подходил для местных условий и выполнения специфических задач.

До восстановления его подвижной состав оставался в резерве, а затем отдельные вагоны включались в специальные поезда, которые срочно формировались в Моздоке.

По воспоминаниям ветеранов, до 2000 г. на вооружении железнодорожных войск в Чечне имелось два специальных поезда — «Казбек» и «Дон», получившие тактические номера СП-1, СП-2.

Первый базировался в Кизляре, второй в Моздоке.

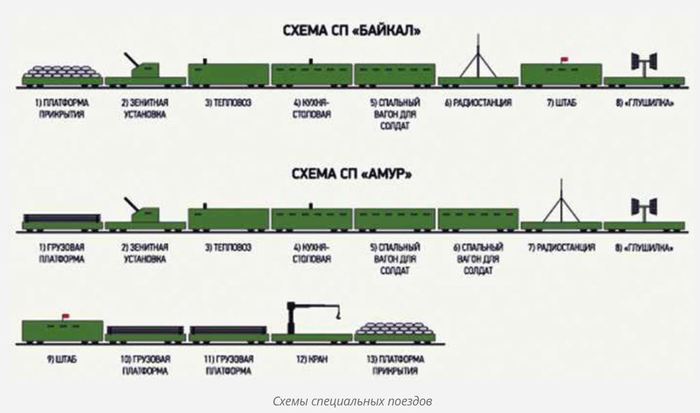

К 2002 г. были сформированы следующие специальные поезда — «Амур», «Байкал» и «Терек». В сентябре 2005 г. на вооружении Объединенной группировки войск (ОГВ) находилось четыре спецпоезда.

Один из них — «Дон» — предназначался для ведения крупных строительно-восстановительных работ.

А основной задачей экипажей других поездов — «Амура», «Байкала» и «Терека» — было сопровождение поездов и воинских эшелонов на особенно опасном участке Моздок — Гудермес — Ханкала, проведение инженерной разведки, разминирование путей и прилегающей местности, а также участие в ликвидации последствий диверсий на железной дороге.

Специальные поезда не были типовыми по своему устройству и существенно отличались друг от друга.

Разнились они по составу и количеству платформ, вооружению, установленному на них, и пр.

Все зависело от состояния ремонтной базы, на которой строился данный спецпоезд, и наличия там необходимых материалов.

Как выразился один из офицеров штаба ОГВ: «Каждый из бронепоездов являлся оригинальным «произведением» железнодорожных войск».

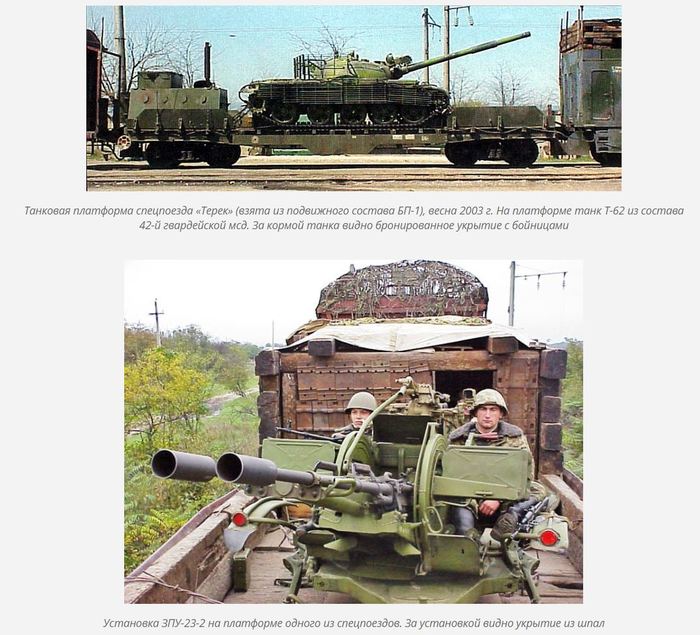

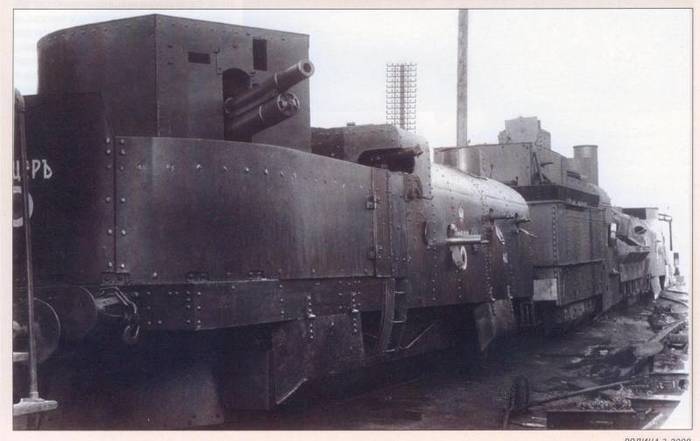

Вероятно, наиболее совершенным, с технической точки зрения, был спецпоезд «Терек», в состав которого, кроме прочего, было включено достаточно много бронеплощадок от серийного бронепоезда БП-1.

В первую очередь использовалось несколько танковых платформ, имевшие на одной стороне штатную бронерубку для укрытия личного состава (эти укрытия имели закрывающиеся бойницы для ведения огня из стрелкового оружия).

На таких платформах устанавливались не только танки Т-62, но и БМП, грузовики с радиостанцией или даже устраивались дополнительные укрытия из шпал.

Также в состав «Терека» входили бронированный штабной вагон и зенитная платформа от бронепоезда БП-1.

Штабной вагон был полностью бронирован (выполнен герметичным и имел фильтровентиляционные установки), а находящийся в нем личный состав имел возможность вести огонь через закрывающиеся амбразуры.

По краям вагона были сделаны две открытые площадки, на которых штатно должны были устанавливаться 23-мм зенитные автоматы.

Однако на спецпоезде «Терек» над площадками были смонтированы две прямоугольные башни из шпал, в которых устанавливались автоматический гранатомет и пулеметы.

Кроме упомянутых спецпоездов, принадлежащих железнодорожным войскам, в ходе второй чеченской кампании использовалось еще несколько эрзац-бронепоездов других силовых ведомств.

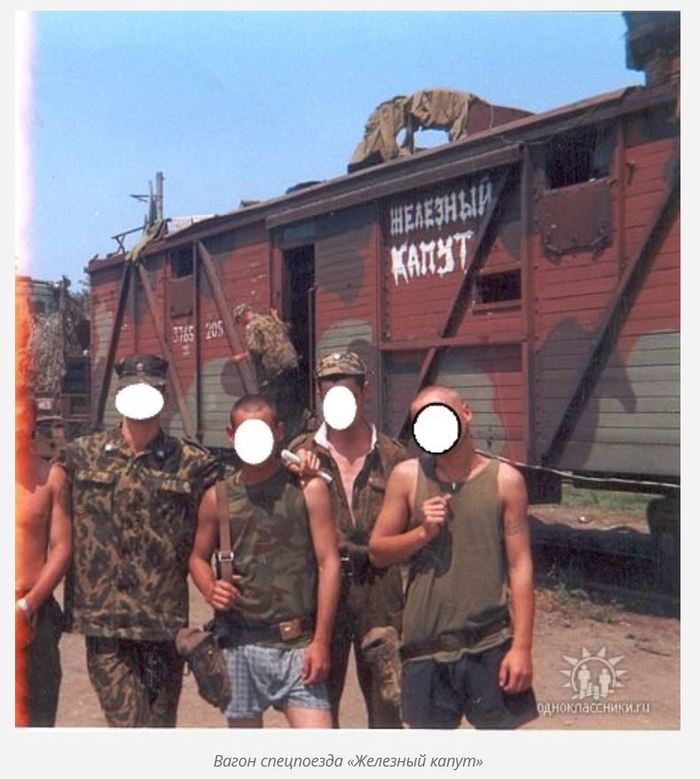

Это были бронепоезда войсковой группировки — «Железный Капут» и «Летучий Голландец» (сформирован после подрыва «Железного Капута» в июне 2000 г.), каждый день курсировавшие по маршруту Ханкала — Грозный. А также бронепоезд «Козьма Минин» Внутренних войск МВД РФ, созданный сотрудниками ОМОНа «Ястреб» Волго-Вятского ГУВД на транспорте.

Основной задачей «Козьмы Минина» была перевозка личного состава МВД РФ и небольших объемов материальных средств. Дело в том, что после того, как в августе 2002 г. в Ханкале боевики сбили вертолет Ми-26, перевозивший 160 человек, из которых в живых остались 11 , перевозки военных по воздуху были запрещены. Поезд базировался в Моздоке, а его экипаж составляли бойцы ОМОНа ГУВД (сменяемые через каждые три месяца).

С начала второй чеченской кампании (1999 г.) железнодорожные линии подвергались постоянным ударам боевиков.

Чаще всего нападения происходили на тех участках, где дорога пролегала близко к «зеленке». Предварительно минировалось железнодорожное полотно, а рядом устраивалась засада.

При прохождении спецпоезда производился подрыв фугаса (вместе с основным фугасом устанавливались также противопехотные мины и мины-ловушки), с таким расчетом, чтобы в первую очередь вывести из строя локомотив.

Но даже в случае подрыва тепловоза бронепоезд представлял собой серьезную силу, поэтому боевики старались нанести максимальный урон его экипажу, ведя огонь по вагонам и ремонтникам. За полное выведение из строя специального поезда диверсионной группе выплачивалось 100 тысяч долларов. Были определены немалые премии за головы солдат и офицеров железнодорожных войск.

Для противодействия таким нападениям была выработана специальная тактика.

Впереди спецпоезда посылалась бронедрезина с саперами.

За ней на небольшой скорости (не более 5 км/ч) двигался специальный поезд, а за ним на определенном расстоянии шел охраняемый поезд.

При этом движение осуществлялось исключительно в светлое время суток. Данная тактика весьма похожа на ту, которая была выработана еще французами в период войны в Индокитае.

В феврале 2000 г. в районе Гудермеса боевикам удалось пустить под откос половину спецпоезда (вероятно, это был «Казбек»).

В марте 2002 г. на самодельном фугасе подорвался спецпоезд «Байкал», в результате было потеряно два вагона.

В сентябре того же года на 2150-м километре спецпоезд «Байкал» был обстрелян из крупнокалиберного пулемета и подствольных гранатометов.

Пострадали платформы с БМП-2, ЗУ23-2 и радиостанцией, но потерь среди личного состава не было.

В июне 2004 г. на взрывном устройстве, установленном боевиками на перегоне Алпатово — Ищерская, подорвалась платформа зенитных установок спецпоезда «Амур». Погиб сержант.

Только в 2004–2005 гг. в Чечне было совершено свыше 30 диверсионно-террористических актов на железных дорогах, в том числе 16 раз обстреливались спецпоезда из стрелкового оружия и гранатометов.

А в общей сложности в период с 1999 по 2005 гг. было обнаружено и уничтожено более 2 тысяч взрывных устройств.

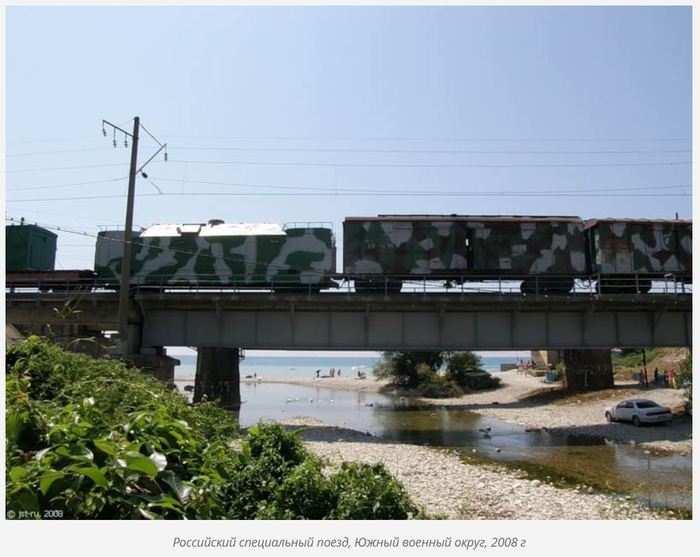

В 2008 г., после завершения активной фазы контртеррористической операции в Чечне, количество задействованных здесь спецпоездов было сокращено.

В январе 2009 г. «Амур», «Терек» и «Байкал» были выведены из Чеченской республики и законсервированы на Северной базе ГСМ в Георгиевске Ставропольского края.

А в рамках реформы, инициированной тогдашним министром обороны России А. Сердюковым, было принято решение к 2015 г. окончательно снять спецпоезда с вооружения.

Однако назначенный в 2012 г. новый министр обороны России С. Шойгу, который во время контртеррористической операции на Северном Кавказе возглавлял МЧС, еще тогда отмечал работу спецпоездов как полезную и перспективную.

Это кардинальным образом повлияло на их дальнейшую судьбу.

Было принято во внимание и то, что спецпоезда могут быть чрезвычайно эффективны в локальных асимметричных и гибридных войнах — против банд террористов, для обеспечения безопасности железных дорог, для поддержки саперов и вывоза раненых.

В результате было решено сохранить их в составе МО России.

«Мобильные и хорошо вооруженные бронированные поезда пригодятся и в будущем для выполнения специальных задач», — считают в Минобороны РФ.