Великой державе – великие реформы

Александр II (часть 6)

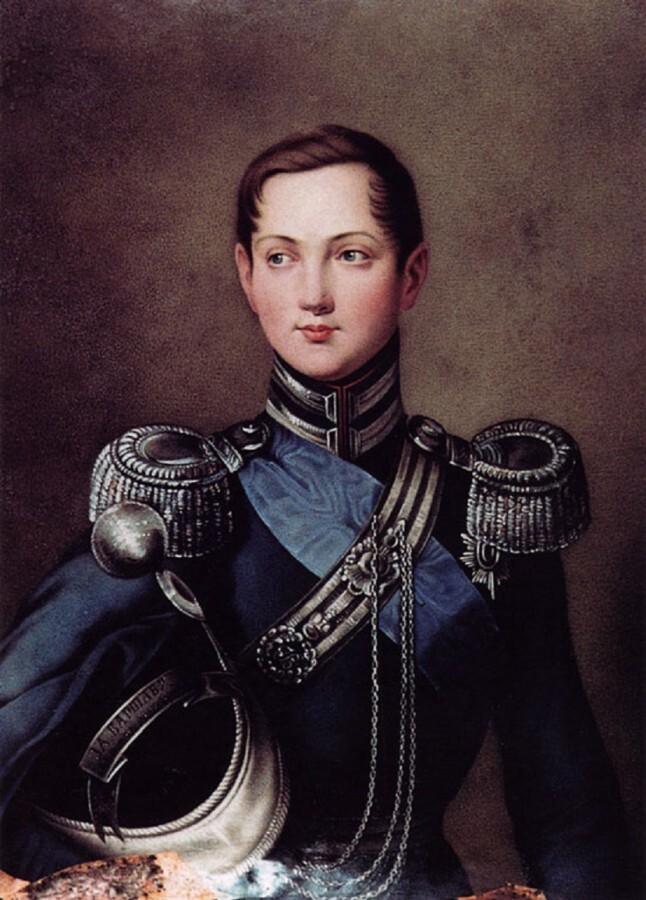

С восшествием на престол Александра, царедворцы, знавшие Николая I, вполшопота говорили, что новый император де мягкотелый человек. Они даже не догадывались о том, с какой настойчивостью и последовательностью этот Государь станет идти к однажды намеченной цели. Поражение в Крымской компании, полувековая война на Кавказе, польское восстание, охлаждение дипломатических отношений с Францией, ничто не мешало Александру II реформировать империю.

Реформа высшего образования:

В декабре 1861г. Государь назначил министром народного просвещения Александра Васильевича Головнина. Незадолго до этого в университетах прокатились студенческие волнения, вызванные нововведениями министра Евфимия Васильевича Путятина. В Петербурге и Казани студенческие митинги закончились столкновениями с полицией.

22 сентября 1861г. закрыли Санкт-Петербургский университет, император приказал Головину срочно разработать новый университетский устав. Александр Васильевич понимал, что студенческие беспорядки вызваны спадом научной деятельности в стране, и отсутствием обратной связи между преподавательским составом и студентами.

С целью подготовки новой плеяды профессоров, министр приказал отправить молодых талантливых ученых за рубеж, поручив руководство над ними великому русскому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову.

Новый университетский устав закрепил в структуре ВУЗов приват-доцентов (не входящие в штат университета преподаватели), определил пределы академического самоуправления, ввел университетский суд над студентами, расширил количество кафедр, увеличил денежное довольствие преподавателей. Университетам предоставили полную автономию, отныне каждые четыре года профессора избирали ректора, отчитывавшегося о проделанной работе ученому Совету.

Головин добился для «Министерства народного просвещения» двукратного увеличения бюджета.

Студентам отличникам впервые выплачивались государственные стипендии, лучшим из лучших после сдачи выпускных экзаменов предлагали работу в стенах Alma mater.

В 1861г. Александр Васильевич распорядился перевести из Санкт-Петербурга в Москву влачивший нищенское существование богатейший «Румянцевский музей». В Москве его объединили с «Московским публичным музеем» и разместили в доме Пашкова на Моховой.

«Императорскую публичную библиотеку» передали от «Министерства императорского двора и уделов» - «Министерству народного просвещения».

В стране создали 80 классических и 20 «реальных» лицеев с углубленным изучением точных наук, наряду с этим открыли гимназии для девушек и учредили женские педагогические курсы.

В ежемесячном «Журнале министерства народного просвещения» печатались проекты, рассматривались новые идеи в области образования и публиковались профессиональные и частные отзывы граждан.

Судебная реформа:

Госсекретарю Владимиру Петровичу Буткову император поручил разработать концепцию отечественной юриспруденции. Специально созданная комиссия под председательством Буткова в рекордные одиннадцать месяцев подготовила проекты судебных уставов Российской империи. Бутков старался не писать официальных записок, умных статей, предпочитая лично объяснять оппонентам и коллегам задуманные им преобразования.

Александру II понравился проект судебной реформы. Равные права для подданных вне зависимости от сословия, усиливали в империи власть судов, укрепляли в обществе уважение к закону, и гарантировали независимость и публичность отправления правосудия.

Запрещалось любое вмешательство в работу судов. Судопроизводство приобрело устный и состязательный характер, стороны спора, или обвиняемые получили право на защиту. В России впервые появилась адвокатура.

Сословные суды заменили окружными и апелляционными судами и «Кассационным департаментом Сената», выполнявшим функцию высшей апелляционной инстанции. Судьи общих судов стали несменяемыми, а мировых судей избирали на три года.

В стране появился институт присяжных, которых созывали для рассмотрения тяжких уголовных дел. В состав присяжных заседателей избирали только грамотных обывателей всех сословий возрастом 25-70 лет, отвечающих установленному цензу:

- 100 десятин земли, или иное недвижимое имущество стоимостью min 500руб (в столице 2-тысяч рублей);

- получение дохода за счет ремесла, промысла, или наличие личного капитала в сумме 200-500руб.

Несмотря на столь серьезные ограничения «почтенная публика» осталась недовольна, что присяжными становились сиволапые зажиточные мужики. Господа не верили, что крестьяне поймут речи адвоката, и что они в ходе процесса не отнесутся предвзято к подсудимому дворянину.

Российскому правосудию срочно понадобилось четыреста судей, их набрали среди молодых подающих надежды чиновников и выпускников юридических факультетов. Благодаря этим неиспорченным мздоимством людям в обществе постепенно утвердилась вера в справедливое правосудие.

Земская реформа:

В 1859-1861гг. созданная при МВД комиссия под управлением графа Петра Александровича Валуева работала над проектом земской реформы.

В результате реформы на принципах бессословности создали выборные губернские и земские собрания и земские управы.

Избирателей подразделили на разряды:

1-й – землевладельцы (не менее 200 десятин земли), фабриканты, собственники сбытовых компаний, владельцы недвижимости стоимостью не ниже 15-тысяч руб., и граждане с доходом не менее 6-тысяч руб. в год;

2-й – горожане с купеческим свидетельством, владельцы городских предприятий и заведений торговли с оборотом не ниже 6-тысяч руб. в год, владельцы недвижимого имущества на сумму 500руб. (маленькие города) и 3000руб. (для средних и крупных городов).

3-й – уездные земские гласные, избранные посредством голосования сельских выборщиков.

Земские собрания избирали в губернские и земские управы по 6 делегатов, съезды созывались один раз в год, в случае чрезвычайных ситуаций управы работали вне графика.

Собрания вырабатывали необходимые распоряжения и контролировали их выполнение, а управы в установленные сроки выполняли предписания.

Работу земских собраний и управ контролировали губернаторы и непосредственно министр МВД, они владели правом запрещать до особого распоряжения все постановления земских собраний.

Земские собрания и управы следили за состоянием путей сообщения, строительством школ и больниц, работой врачей, фельдшеров и учителей, развитием сферы торговли, работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Так же они отвечали за продовольственную безопасность региона и контролировали взыскание налогов.

Внедрение земской реформы происходило неравномерно, например, в западных регионах Российской империи реформу завершили только к концу 1911г, а в Сибири так и вообще после февральской революции 1917г.

Из 13 000 тысяч земцев, 48% составляли землевладельцы, 12% горожане, 40% крестьяне. Землевладельцы, обладавшие большинством голосов, могли принять необходимые решения, только при условии создания коалиции с горожанами, или крестьянами. Несмотря на многочисленные недостатки в устройстве земств впервые в истории России крестьяне и дворяне сообща обсуждали, и решали насущные региональные проблемы.

Экономическая реформа:

Еще, будучи наследником престола Александр понял, что для интенсивного развития экономики и улучшения военной безопасности России нужна разветвленная сеть железных дорог. К началу реформы в империи на 1-млн. жителей приходилось 20км. железнодорожных путей, в Англии на тоже количество жителей 500км, в Пруссии и Франции 300км.

С целью привлечения инвестиций и форсированного строительства железнодорожных путей сообщения 26 января 1857г. согласно императорскому указу создали «Главное общество российских железных дорог».

Основателями общества стали: банкиры Штиглиц А.Л. (Россия), Френкель С.А. (Россия), банк братьев Бэринг (Англия), банк Готтингер и К° (Франция), банкиры Эмиль и Изак Перейра (Франция), банк Мендельсон и К° (Берлин) и ряд других представителей зарубежных финансовых кругов.

Первоначальный капитал общества составил 75-млн. руб., за счет выпуска акций и облигаций дополнительно предполагали привлечь еще 200-млн.руб.

Стальные нити железных дорог должны были связать Санкт-Петербург с Варшавой (с перспективой выхода на Кенигсберг) Москву с Нижним Новгородом и далее с Феодосией, Курск с Либавой. Прокладка железнодорожных линий проходила через 26 губерний, три крупнейших имперских города, порты на Черном и Балтийском морях.

В случае постройки железных дорог общество на 85 лет получало право на их эксплуатацию, с последующей передачей в казну Российской империи.

Военная реформа:

Проигранная Крымская война стала стимулом к реформированию состава, структуры и организации вооруженных сил.

15.01.1862г. военный министр граф Дмитрий Алексеевич Милютин представил Государю подробный план военной реформы. Такой проект понравился бы и самому привередливому монарху, с одной стороны он предполагал сокращение военного бюджета, а с другой планировал повышение боеготовности армии и флота.

Милютин задумал упорядочить армейский аппарат и сократить срок службы солдат. Готовилась реорганизация военного образования, программа перевооружения армии и флота, в империи планировалось создать «военные округа». В ходе военной реформы планировалось:

превратить резервные войска в боевой резерв;возложить подготовку рекрутов на запасные войска, обеспечив их достаточными кадрами;

не формировать из рекрутов самостоятельных частей, а пополнять ими убыль личного состава в действующих войсках;

в мирное время возложить на запасные войска гарнизонную службу.

В 1869г. создали новую организационно-штатную структуру русской армии. Численность войск в мирное время сократилось с 900-тыс. до 726-тысяч человек, а количество резервистов увеличилось с 242-тысяч до 553-тысяч.

Срок доукомплектования войск до штатов военного времени сократился с 6 до 1 месяца.

В стране создали 15 военных округов:

Финляндский, С - Петербургский, Балтийский (Рига), Северо-Западный (Вильно), Царства Польского, Юго-Западный (Киев), Южный (Одесса), Московский, Харьковский, Верхневолжский (Казань), Нижневолжский (Саратов), Кавказский (Тифлис), Оренбургский, Западно-Сибирский (Омск), Восточносибирский (Иркутск).

Структура управления «Военным округом» состояла из: штаба объеденного командования, интендантского управления, артиллерийского управления, инженерного и врачебно-госпитального управления.

Войска подчинялись командующему округа, в приграничных районах командующий наделялся правами генерал-губернатора и наделялся военной и гражданской властью.

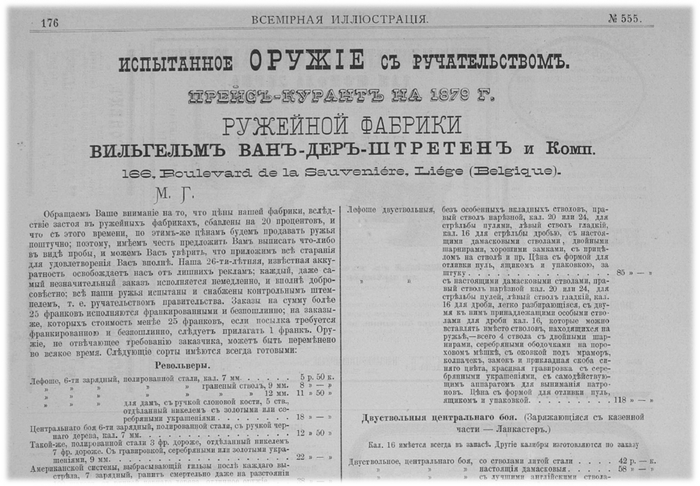

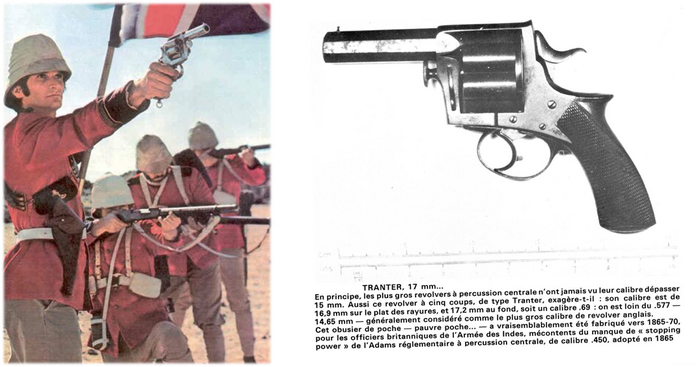

Насущным вопросом, решенным в ходе военной реформы, стало перевооружение армии. В части поступили 6-линейные дульные винтовки, в 1856г. стрелковая винтовка, а в 1858г. пехотная винтовка.

В 1862г. стальная пушка Павла Матвеевича Обухова на всемирной выставке в Лондоне получила золотую медаль, обойдя по качеству знаменитые орудия Круппа. С целью развития сталепушечных изделий правительство открыло новые заводы в Санкт-Петербурге, Перми. Орудийные стволы с использованием новой технологии отливались в Петрозаводске и на Александровском заводе.

В 1863г. в Германии закупили 100 образцов полевых пушек заряжающихся с казенной части, их изучала специально созданная команда военных инженеров-артиллеристов.

Учитывая, что поставить в короткие сроки стальные стволы для 1200 орудий не представлялось возможным, конструкторы решили серьезно повысить качество стволов изготовленных из артиллерийской бронзы. После проведенной модернизации количество батарей в армии увеличилось со 138 до 300, а количество орудий с 1004 до 2400 стволов.

В 1862-1863гг. Морское министерство Российской империи приняло на вооружение первые броненосные корабли:

Броненосные фрегаты:

«Севастополь» (1864г.);

«Петропавловск» (1865г.);

«Князь Пожарский» (1867г);

«Минин» (1869г.);

«Генерал-адмирал» (1873г.);

«Герцог Эдинбургский» (1875г.)

Броненосцы:

«Первенец» (1863г.);

«Не тронь меня» (1864г.);

«Смерч» (1864г.);

«Кремль» (1865г.);

«Русалка» (1867г.);

«Чародейка» (1867);

«Петр Великий» (1872).

С конца 1850-х годов в армии поменяли концепцию подготовки бойцов. В частях создали учебные батальоны по меткой стрельбе, офицеров и солдат командировали в артиллерийские части, где они учились стрелять из орудий. Инструктора обучали бойцов гимнастике и фехтованию, а так же чтению, правописанию и арифметике.

В полках и бригадах создавались ротные библиотеки, или комнаты читальни. В пехотных и кавалерийских частях действовали специальные учебные команды для подготовки унтер-офицеров. Ежегодно в такие команды от каждого эскадрона и роты зачислялись по 5 человек, курс обучения был рассчитан на 2 года.

В армию поступили новые воинские уставы: «Строевой устав пешей и конноартиллерийской служб», «Устав строевой пехотной службы» и «Устав о кавалерийской строевой службе».

В 1879г. генерал от инфантерии Михаил Иванович Драгомиров в новом «Учебнике тактики»

определил три главных условия военной подготовки солдата:

- учить только тому, что солдату предстоит делать на войне;

- учить солдата боевому делу в четкой последовательности от простого к сложному;

- учить бойцов на основе личного примера.

На момент начала проведения реформы в России действовали четыре военных академии:

Николаевская академия Генерального штаба;Михайловская артиллерийская академия;

Николаевская инженерная академия;

Императорская медико-хирургическая академия.

Серьезному реформированию подверглась Николаевская академия Генерального штаба, Россия нуждалась в высокообразованных офицерах. В год в академию принималось 50 офицеров, прослуживших в войсках не менее 4-х лет, из них 2 года на строевых должностях, учеба продолжалась 2,5 года.

В Михайловскую артиллерийскую академию запретили принимать выпускников артиллерийских училищ, в академию зачислялись только офицеры-артиллеристы, прослужившие в армии не менее 2-х лет. Для поступления в академию требовалось выдержать экзамены по артиллерии, фортификации, тактике, алгебре, геометрии, тригонометрии, дифференциальным и интегральным исчислениям, физике, химии, элементарной механике, артиллерийскому черчению, русскому, французскому и немецкому языкам.

В 1867г. открылась Военно-юридическая академия, слушателями ВЮА становились офицеры в чине до капитана, прослужившие в строевых частях не менее 4 лет. Офицеры изучали военно-уголовные и административные законы, военно-уголовное судопроизводство, историю военного законодательства, государственное и гражданское право.

Дополнительно им преподавали финансовое, полицейское, церковное, и международное право, политэкономию, гражданский процесс, судебную медицину, психологию и логику.

С 1859г. по 1863г. открылись Константиновское, Александровское и Павловское военные училища.

С 1864 по 1872г. начали работу еще 13 военно-учебных заведений для нижних чинов:

- Московское пехотное юнкерское училище;

- Киевское пехотное юнкерское училище;

- Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище;

- Виленское пехотное юнкерское училище;

- Одесское пехотное юнкерское училище;

- Чугуевское пехотное юнкерское училище;

- Казанское пехотное юнкерское училище;

- Тифлисское пехотное юнкерское училище;

- Иркутское юнкерское училище;

- Гольсингфорское пехотное юнкерское училище;

- Варшавское пехотное юнкерское училище;

- Рижское пехотное юнкерское училище.

В 1874г. принят «Устав о воинской повинности», в нем излагались вопросы организации вооруженных сил, правила сбора воинского ополчения, сроки службы в армии и флоте, права и обязанности военнослужащих, льготы и отсрочки от призыва, правила проведения призывов.

Вооруженные силы состояли из войск постоянной боевой готовности и ополчения формируемого во время войны.

Войска постоянной боевой готовности подразделялись на сухопутные и морские силы.

Сухопутные силы включали в себя, части запаса, казачьих и инородных войск. ВМФ состоял из действующих и запасных команд флота.

Срок службы в сухопутных войсках составлял 6 лет действительной службы и 9 лет нахождения в запасе, на флоте 7 лет действительной службы и 3 года в запасе. В условиях военного времени в ополчение призывались мужчины 21-40 лет.

Призыву не подлежали священнослужители, ученые, деятели искусств, медицинские работники, ветеринары, преподавательский состав. Частичное освобождение получали владельцы торгово-промышленных предприятий.

«ПРОКЛЯТЫЕ ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЕ ШОВИНИСТЫ» не призывали на военную службу в армию или флот:

Жителей:

Туркестанского края.

Камчатской области.

Сахалинской области.

Среднеколымского округа.

Верхоянской области.

Вилюйской области.

Туруханского и Богучанского отделении Енисейской губернии.

Тогурского отделения Томской губернии.

Березовского и Сургутского уездов Тобольской губернии.

Инородческое население всех губерний и областей Сибири (исключение жители Бухтарминской волости Змеиногорского уезда Томской Губернии, а также корейцы Приморской и Амурской областей)

Инородческое население Астраханской губернии.

Самоедов Мезенского и Печорского уездов Архангельской губернии.

Инородческое население Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областей.

Инородческое население Закаспийского края.

Ряду лиц военную службу заменили денежным налогом:

Мусульманское население Закавказья.Мусульманское население Терской области.

Мусульманское население Кубанской области.

Езидам и иголойцам-христианам Закавказья.

Проживающим в Сухумском округе абхазцам-христианам.

Проживающим в Ставропольском крае калмыкам, трухменам, ногайцам.

Гражданам Финляндии (Казна Финляндии ежегодно перечисляла в российский бюджет 1 миллион финских марок).

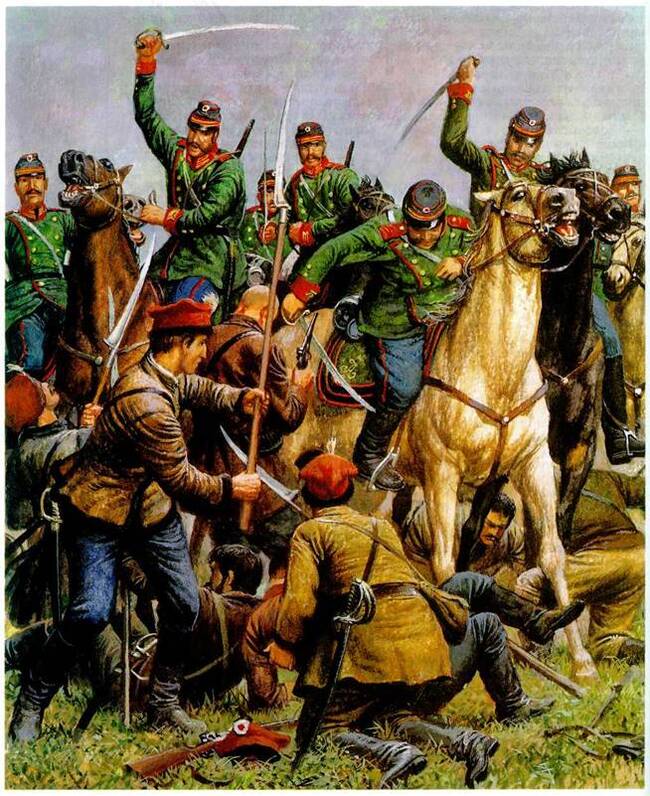

Проверкой качества проведенной военной реформы стала Русско-турецкая война 1877-1878гг.