Стальной хребет России

Курс на ускоренную индустриализацию, взятый в СССР, коренным образом преобразил Сибирь. Уже со второй половины 1920-х годов главной энергетической базой государства стал Кузбасс – Кузнецкий угольный бассейн, находящийся на юге Западной Сибири, преимущественно в границах современной Кемеровской области, в межгорной впадине. В 1913 году тут было добыто 774 тысячи тонн угля, а к 1929-му – уже 2,8 миллиона тонн. С того времени объемы добычи непрерывно увеличивались вплоть до 1988 года, когда Кузбасс выдал рекордные 159,4 миллиона тонн угля.

Для освоения этого богатства в угольном регионе создавались специализированные производства. Первым среди них стал коксохимический завод в Щегловске (теперь Кемерово), запущенный в 1924 году. Он производил металлургический кокс – топливо для доменных печей, а также литейный кокс, требуемый для переплавки чугунных чушек и лома в вагранках при литейном производстве.

Ключевым проектом первой пятилетки являлся Кузнецкий металлургический завод (позже комбинат), чье строительство воспел Владимир Маяковский: «Через четыре года здесь будет город-сад!» Благодаря настойчивости знаменитого металлурга Ивана Бардина, на этапе стройки было решено расширить производственную зону: мощность выросла с запланированных 400 тысяч до 1,5 миллиона тонн продукции. Запущенный в 1932 году и носивший имя Сталина, комбинат с его доменными и мартеновскими печами, прокатным цехом стал одним из ведущих в советской металлургии.

В Сибири стремительно создавалась тяжелая индустрия (об этом было у меня на канале). К концу 1930-х ее доля в промышленности региона достигала двух третей. Накануне войны в Новосибирской области работали угольные, металлургические и химические предприятия. В остальных сибирских областях преобладали лесозаготовка, деревообработка и пищевая промышленность. Оборонные же заводы здесь практически отсутствовали.

В военный период, когда ключевые промышленные центры европейской части СССР оказались на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, города Сибири превратились в опору советского военно-промышленного комплекса. Уже к осени 1941 года в Новосибирскую область было перемещено оборудование шести авиационных заводов, которые в первые же месяцы 1942 года начали отправлять на фронт самолеты. Всего за время войны в Сибирь было эвакуировано свыше 500 предприятий. Их разместили главным образом в Новосибирске, Кемерово, Омске, Барнауле, Томске, Красноярске и Иркутске – там, где уже имелась необходимая производственная инфраструктура.

Запуск эвакуированного оборудования, по сути, представлявший собой строительство новых заводов, потребовал от людей настоящих трудовых подвигов. Полуголодные и изможденные работники в самые тяжелые военные дни создавали промышленность для фронта. Николай Пикуза, в те годы комсомолец-бригадир на артиллерийском заводе имени Ворошилова, эвакуированном в Красноярск из Коломны, вспоминал: «Мы трудились месяцами без выходных. Выходным считался пересменок: работали с восьми утра до часу ночи, а с часу ночи до восьми утра – отдыхали. По несколько месяцев не уходили с завода, жили на казарменном положении: уснешь у станка на три-четыре часа – и снова мастер будит работать. Постоянно голодные, грязные. Получишь в столовой суп и 700 граммов хлеба – и этой пайки до следующего дня».

Развивать промышленность приходилось в условиях острой нехватки инженеров и квалифицированных рабочих. К тому же, не было ни времени, ни средств на строительство новых транспортных магистралей. Только в Красноярск за войну поступило оборудование 25 крупных заводов. На базе эвакуированных из Орджоникидзеграда (Бежицы) мощностей был создан Красноярский паровозостроительный завод (ныне «Сибтяжмаш»), выпускавший не только паровозы и краны, но и снаряды, минометы, гранаты. Фотопленку для аэроразведки, заряды для мин и специальную пленку для противогазов поставлял фронту другой красноярский завод, созданный на основе фабрики из Шостки.

Основой боеприпасов являются порох и взрывчатые вещества. К осени 1941 года СССР лишился 60% мощностей по выпуску этой стратегической продукции. С 1943 года центрами производства нитроглицериновых порохов и тротила стали Кемерово и Красноярск.

Уникальный завод №69 имени Ленина был эвакуирован из подмосковного Красногорска в Новосибирск. Он производил оптические приборы – артиллерийские, танковые и винтовочные прицелы, зенитные бинокли. Уже к апрелю 1942 года завод вышел на довоенные объемы производства. Вместе с оборудованием в Новосибирск переехало и конструкторское бюро, которое только за 1942 год разработало 4 новых прибора, крайне необходимых фронту. В 1943-м таких новинок было создано 11, а в 1944-м – 17. В том же 1944 году удалось увеличить выпуск прицелов для тяжелой артиллерии втрое, а для малокалиберной – впятеро.

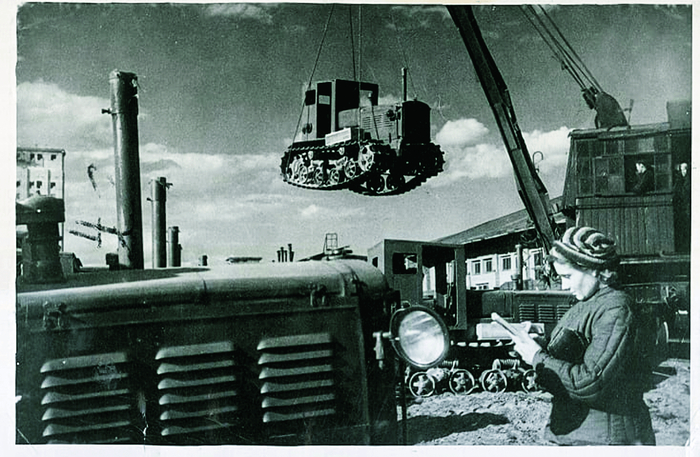

В рекордные сроки – к августу 1942 года – начал работу Алтайский тракторный завод в Рубцовске, куда доставили оборудование из Харькова, Одессы и Сталинграда. Он стал единственным в СССР предприятием, выпускавшим трактора для армии и тыла, а также танкетки и тягачи.

В начале 1943 года в Сталинске (ныне Новокузнецк) был получен первый сибирский алюминий. К концу войны при создании каждого четвертого советского самолета использовался алюминий Сталинского завода (ныне «Русал Новокузнецк»). Это предприятие стало экспериментальной площадкой для отрасли: здесь впервые в СССР была внедрена автоматизация многих процессов.

В послевоенные годы в Сибири наблюдается бум топливно-энергетического комплекса. В 1953 году геологи открыли Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию. Это произошло в Березове. 21 сентября при бурении скважины произошел выброс газа и воды. Дебит скважины составил 1 млн кубометров газа в сутки. За последующее десятилетие в Березовском районе обнаружили 22 газовых месторождения с суммарными запасами 150 млрд кубометров.

В начале 1960-х в Тюменской области нашли первую сибирскую нефть: Шаим, Мегион, Усть-Балык, Сургут, Вата… Наконец, в 1965 году экспедиция Владимира Абазарова открыла крупнейшее в России Самотлорское месторождение, расположенное среди непроходимых болот. Спустя шесть лет было открыто крупное Федоровское месторождение под Сургутом. А геологи уже вели поиск и находили залежи на Крайнем Севере Сибири – Новый Порт, Уренгой, Пурпе, Медвежье.

С 1965 по 1977 год добыча нефти в СССР благодаря Западной Сибири увеличилась в 2,2 раза. В середине 1970-х страна вышла на первое место в мире по нефтедобыче, а через 10 лет – и по газу. Тогда же появилось выражение «работать на северах»: требовалось не только осваивать месторождения, но и создавать на пустом месте инфраструктуру. Суровые условия, морозы до -50 °C, компенсировались высокими зарплатами и льготами.

Развитие промышленности требовало энергетической базы. Ею стали сибирские реки. В середине 1950-х началось возведение мощных ГЭС – Братской на Ангаре и Красноярской на Енисее. В 1963 году стартовало строительство Саяно-Шушенской ГЭС, превзошедшей предшественниц по многим параметрам. Ее первый агрегат запустили в 1978 году, а к 1985-му работали уже 10 агрегатов. Дешевая электроэнергия позволила ускорить индустриализацию, рост городов, транспортное строительство и разработку новых месторождений.

Для транспортировки углеводородов потребовались магистральные трубопроводы. Уже в 1965 году первая сибирская нефть пошла по нефтепроводу из Шаима в Тюмень, а далее – в Омск, где построили один из крупнейших НПЗ. Через четыре года трубопровод Александровское – Нижневартовск соединил томские нефтяные районы с транспортной сетью тюменских месторождений. А в начале 1970-х ключевой стройкой стала магистраль Александровское – Анжеро-Судженск. Здесь применили новейшие технологии: впервые в мире использовали трубы диаметром 1220 мм и высокопроизводительные насосы. Стройка едва не была сорвана из-за Васюганских болот – крупнейших в Евразии. Серьезным препятствием стала река Ильяк: подводный переход монтировали дважды. Последний стык трубопровода сварили в марте 1972 года – точно по графику. Уже через год сибирская нефть пошла через Урал в европейскую часть страны и на Запад.

Первый крупный газопровод в Сибири соединил Нижневартовск с Кузбассом. Протяженностью 1162 км, он обеспечил газом три области и Алтайский край. Газ пошел в 1977 году. Спустя несколько лет завершили уникальный проект – один из крупнейших в мире газопроводов Уренгой – Помары – Ужгород длиной почти 4,5 тыс. км, доставлявший топливо к европейским границам СССР. Он пересекает Уральский хребет и более 600 рек. США пытались помешать проекту, опасаясь политического влияния Москвы. Но Франция, Германия и Италия не поддержали санкции, и в январе 1984 года по трубопроводу пошел первый газ.

Почти одновременно с нефтью и газом в Сибири была открыта «алмазная сокровищница». Первый алмаз нашли в Якутии в августе 1949 года. А в 1954 году экспедиция Наталии Сарсадских обнаружила первое коренное месторождение – кимберлитовую трубку «Зарница». Геологи пешком и на лодках за три сезона преодолели более 1900 км. Следующей находкой стала трубка «Мир», где в 1973 году нашли уникальный алмаз «Звезда Якутии» весом 232,10 карата. Крупнейший же советский алмаз (342,57 карата) нашли в 1980 году и назвали «ХXVI съезд КПСС». Отрасль развивалась в соответствии с предвидением Ломоносова, предсказавшего, что в сибирских краях «станем добираться отменных камней… и даже до изумрудов, яхонтов и алмазов».

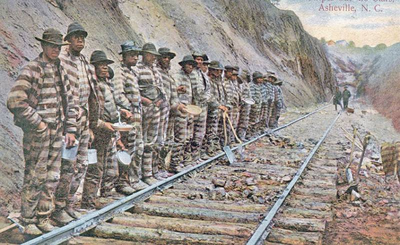

Байкало-Амурская магистраль стала последним грандиозным проектом Советского Союза. Власти имели веские причины возводить эту трассу на востоке Сибири, в зоне вечной мерзлоты: она должна была дать жизнь почти безлюдной территории. Она была стратегически важна и из-за напряженных отношений с Китаем, и для развития дальневосточных регионов. Но ключевой причиной ускорения строительства стали открытия геологов. Вдоль запланированного пути нашли огромные залежи угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа. Возле будущей станции Олёкма обнаружили крупные месторождения соли, что могло обеспечить нужды рыбной промышленности Дальнего Востока, производившей 35% всей рыбы и морепродуктов СССР. В марте 1974 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, тогда еще полный сил, провозгласил БАМ главной стройкой следующих двух пятилеток. Он заявил, что дорога, пересекающая Сибирь с ее неисчерпаемыми богатствами, позволит создать новый промышленный район: вдоль нее появятся города, предприятия и шахты. Так генсек обосновал начало самой дорогой стройки в советской истории.

Учёные полагали, что через несколько десятилетий этот регион по экономической значимости сравняется с Западной Сибирью. Во многом эти замыслы осуществились. Вдоль магистрали, основная часть которой была сдана в 1984 году, выросли десятки производств. История доказала, что, несмотря на экстремальные условия, игра стоила свеч. Сегодня БАМ загружен сверх проектной мощности, его модернизируют и расширяют. С ним связано развитие Южно-Якутского угольного бассейна, Чинейского месторождения титаномагнетитовых руд и золоторудного Сухого Лога.

Лига историков

19.7K постов55.5K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения