«Трамвай пришёл» (1894) Ивановский областной художественный музей

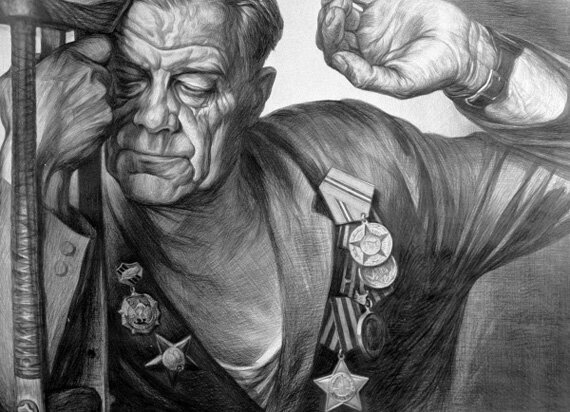

Н. А. Касаткина часто называют Некрасовым в живописи и последним знаменосцем передвижничества. Он писал картины на злобу дня и поднимал остросоциальные вопросы до революции, и оказался не менее востребованным после нее. В 1923 году он первым получил звание народного художника Российской республики. Также его называют в числе основоположников соцреализма.

В. Г. Перов "Портрет Николая Алексеевича Касаткина" (1876)

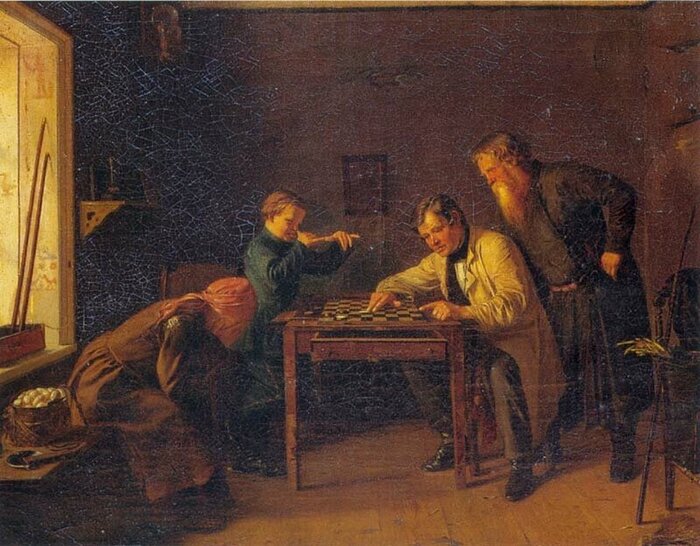

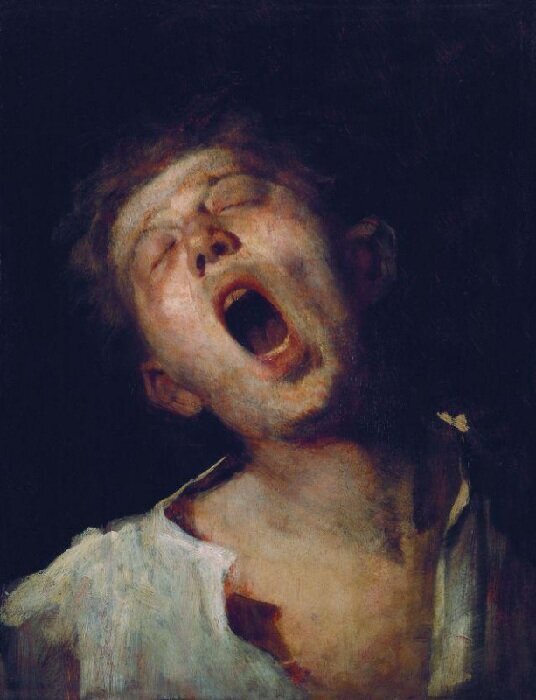

Николай Алексеевич Касаткин родился в 1859 году в Москве. Отец его был художником и гравером, мать – крепостной крестьянкой. О детстве его практически ничего не известно. С 1873 по 1883 годы он учился в знаменитом Училище живописи, ваяния и зодчества, где его наставниками были передвижники И. М. Прянишников и В. Г. Перов. В 1883 году художник получил большую серебряную медаль (это была высшая награда в училище) и звание классного художника. Выпускной работой стала картина «Нищие на церковной паперти».

«Нищие на церковной паперти» («У часовни») (1883) Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Он мог бы продолжить обучение в Академии Художеств, но этим планам помешала болезнь отца и необходимость помогать семье. Касаткин сразу после учебы устроился работать в знаменитое издательство И. Д. Сытина. Сытин считается первым российским издателем, который сделал ставку на выпуск дешевых книг для небогатой аудитории, в том числе крестьян. Продукцию Сытина охотно брали офени. Книг выходило множество самых разных, и всем им требовались иллюстрации. Касаткин сотрудничал с Сытиным около 30 лет. Он создавал в том числе иллюстрации «Русской истории в картинах», первого настольного календаря, юбилейного издания «Великой реформы».

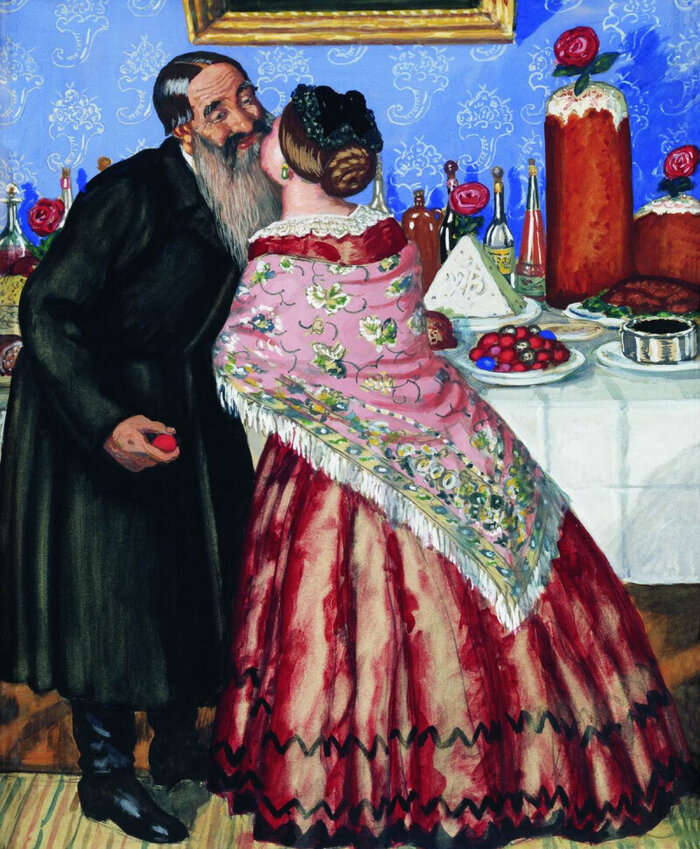

«Шутка» (1892) Государственная Третьяковская галерея

В 1894—1917 годах Касаткин преподавал в Училище, которое закончил сам. Из воспоминаний художника Д. Я. Минченкова: «В начале урока незаметно появился среди учащихся и сам преподаватель - Касаткин, по внешности ничего художественного из себя не представлявший. Встретив в другом месте, я скорее бы почел его за банковского служащего. Небольшого роста, с короткой - клинышком - бородкой, с глазами слегка навыкате и короткими волосами. Деликатная улыбка, в движениях осторожность. От всей фигуры веяло особой корректностью… Действительно, семья Касаткина состояла чуть ли не из тринадцати человек, и для содержания ее Николаю Алексеевичу приходилось преподавать в училище живописи, заведовать рисовальной школой у Сытина и давать уроки в институте, где учились его дочери. При этом нужно было еще выкраивать время для работы над картинами. Обстановка у Касаткина была бедная: некрашенные столы и табуретки, только в одной комнате стоял скромненький диванчик. Николай Алексеевич был тогда полутолстовцем; преклонялся перед всяким произведением Толстого, но из его учений признавал одно революционизирующее начало, к непротивлению же злу относился как-то уклончиво. По народному сочувствовал "мужичку", видя в нем страстотерпца… В речах Николая Алексеевича было много черточек, навеянных, очевидно, Толстым. Носил он толстовку, подпоясанную ремешком. В семье Касаткина жила родственница Льва Николаевича Н. в качестве воспитательницы детей, так как мать одна не справлялась с такой большой семьей и не могла помогать детям в их учебе». Сам Толстой тоже часто бывал в доме Касаткиных. Есть мнение, что картина «Добрый дедушка», на которой пожилой мужчина покупает мальчику у торговки яблоки, навеяна образом писателя.

«Добрый дедушка» (1899) Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

При этом современники относились к художнику по-разному. С одной стороны его уважали, с другой стороны опасались его требовательности и недолюбливали за ироничное отношение к окружающим и демонстрацию превосходства. К тому же некоторые из-за сдержанного характера считали его черствым. Однажды во время выставки ему принесли телеграмму, после которой он попрощался с коллегами и уехал. Оказалось, что в этот день у него из-за неудачного падения на катке погибла дочь.

«Раненый рабочий. Тяжело» (1892) Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

В 1890-х Касаткин создал цикл, посвященный работе рабочих и шахтеров. С одной стороны потребность в угле росла, горнодобывающая отрасль активно развивалась, но условия жизни и труда оставались тяжелыми. Для этого он отправился в южные регионы Российской империи. В 1894-95 годах художник работал в городе Александровск-Грушевск (сейчас Шахты). Из письма родным: «Теперь в Александровске, на шахтах; нанял квартиру в городке, — за две комнаты с услугой 10 рублей в месяц — у пожилого казака с женой, детей у них нет, так что никто не мешает работать и вещей не трогает. Люди очень простые, судя по той чистоте, с какой содержится домик. Дома здесь очень маленькие, мазаные и городишко очень грязный, а главное, пыльный (хотя пока еще ветер не начался, а говорят, как задует, так целый месяц не перестанет), местность открытая, волнистая, степь выгорелая. Интерес для меня может быть, но надо много хлопотать, так что в скором времени сделать что-либо не успею. Ходить на шахты порядочно далеко и очень жарко, солнышко здесь палит сильно, в один день загорел порядочно. Здоровье мое в добром порядке. Здесь есть доктор, аптека, почта. Хотя тем не менее глушь изрядная. Но для меня все ново. Жители костюмами от нас мало отличаются, казаки говорят по-русски хорошо все, малороссийского говора не слышно. На шахтах работают все русские, новых типов привезу мало. Боюсь только жары с ветром и пылью, чтобы она не заставила меня уехать на Кавказ к Ярошенко». С художником Ярошенко художник дружил, вскоре после написания этого письма они вместе совершили небольшое путешествие на Кавказ, после которого Касаткин снова вернулся к теме горняков.

«Сбор угля бедными на отработанной шахте» (1894)

Известная картина «Сбор угля бедными на выработанной шахте» создана на основе этюдов из Александровска. Касаткин много путешествовал по Донбассу.

«Углекопы. Смена» (1895) Государственная Третьяковская галерея,

Картина «Углекопы. Смена» стала одним из главных экспонатов на передвижной выставке 1896 года. Мнения критиков разделились. Одни сочли ее неэстетичной, другие новаторской и злободневной. Из воспоминаний Д. Я. Минченкова: «На выставке появилась большая картина Касаткина "Углекопы", находящаяся сейчас в Третьяковской галерее. Тема картины соответствовала общему направлению передвижничества, заветам Крамского, Савицкого (его картина "На постройке железной дороги"), Ярошенко ("Кочегар")… Толчком к написанию "Углекопов", возможно, послужила картина Менделя "Завод", которую Касаткин высоко ценил как по содержанию, так и по исполнению… Этюды для картины он собирал на Макеевских рудниках в Донбассе. Когда приехал туда - шахтеры сначала очень недоверчиво отнеслись к нему. Они подозревали в нем царского сыщика и намеревались даже сбросить его в шахту, но потом поняли его цель, подружились с ним и снимались даже на одной фотографии. Картиной "Углекопы" Касаткин завоевал себе твердое положение в художественном мире и укрепил свой авторитет в среде своих учеников». Художник одним из первых стал писать на тему жизни рабочих, а также привлек своими работами внимание к тяжелым условиям труда шахтеров.

«В коридоре окружного суда» (1897) Севастопольский художественный музей им. П.М.Крошицкого

Еще одна частая тема в творчестве автора – судьба заключенных, и в первую очередь политзаключенных. Надо заметить, что тема эта в творческой среде была модной всегда, а к концу 19 века особенно, поэтому изображения арестантов по умолчанию вызывали ассоциации на тему «жертв режима», угнетения народа и т.д. Картина «В коридоре окружного суда» была удостоена серебряной медали на Всемирной выставке в Париже 1900 года.

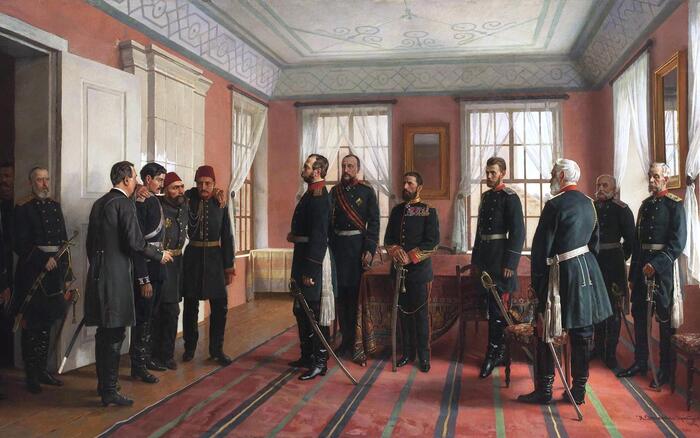

«Сигида» («Карийская трагедия») (1930)

Еще один пример – «Сигида» («Карийская трагедия»). Написана картина на основе реальной истории – массового самоубийства политических заключенных на Карийской каторге. Надежда Сигида родилась в Таганроге, закончила гимназию, работала учительницей, а еще состояла в радикальной организации «Народная воля» и организовала нелегальную типографию, конспиративную квартиру, где хранила свежеотпечатанную литературу радикального толка, а заодно снаряды для покушения на министра внутренних дел Д. А. Толстого. За такие «мелочи» (в глазах «прогрессивной общественности») в 1886 году ее отправили на 8 лет на каторгу в Усть-Каре. В 1888 году тюрьму посетил генерал-губернатор барон Корф, и при его появлении политическая заключенная Ковальская, у которой «послужной список» был еще интереснее, отказалась встать. За это Корф приказал коменданту Масюкову перевести Ковальскую в другую тюрьму к обычным арестантам. Надо заметить, что отношение к политзаключенным было более лояльным, к ним не применяли физических наказаний, иногда разрешали ходить в своей одежде. Якобы Ковальску неодетой насильно увезли из тюрьмы, заставили переодеваться по дороге в присутствии заключенных-мужчин и охраны. Сигида решила бороться с «режимом» в лице коменданта Масюкова, дав ему публично пощечину. Считалось, что из-за публичной пощечины от женщины оскорбленный офицер должен был подать в отставку, на дуэль ведь даму не вызовешь, чтобы смыть тяжкое оскорбление. Но Масюков на поводу революционерки не пошел, а вместо этого просто велел ее выпороть розгами. После экзекуции Сигида отравилась опиумом, и еще несколько политзаключенных последовали ее примеру. История вызвала большой скандал и широко обсуждалась в прессе, как российской, так и зарубежной. Очень беспокоила судьба русских революционеров, например, английскую прессу. В итоге политзаключенных в данную тюрьму больше не посылали, а позже ее и вовсе закрыли. По роковому стечению обстоятельств художник умер, давая в Музее революции пояснения к этой картине.

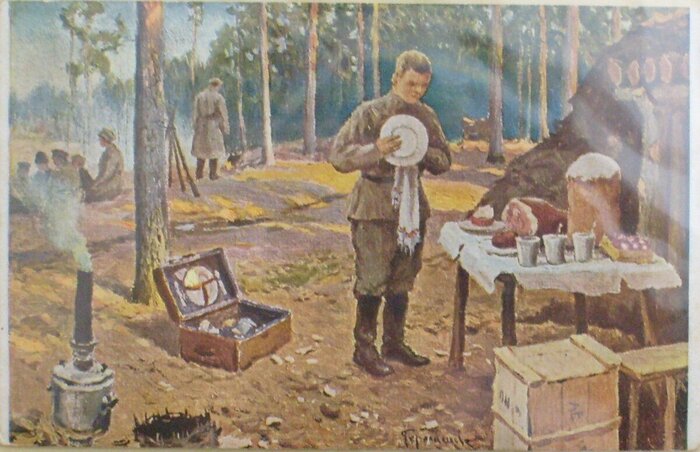

Некоторые другие работы Касаткина

«Перекупка», 1889 год, Государственная Третьяковская галерея

*******************************

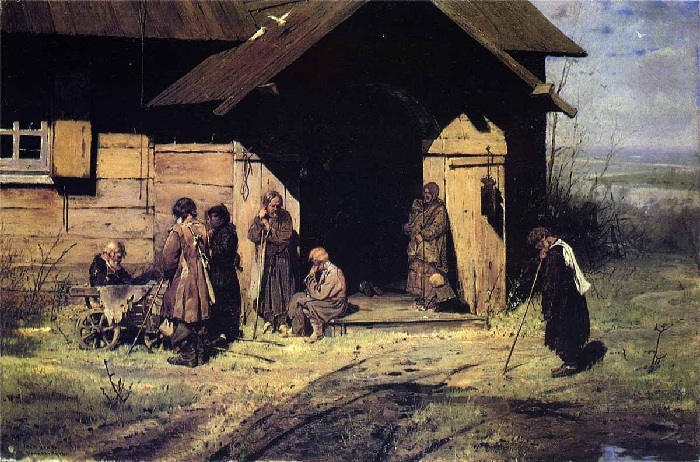

«Переселенцы» (1881) Львовская картинная галерея

Проблема переселения крестьян стояла довольно остро. В регионах с развитым сельским хозяйством число жителей росло, и, соответственно, уменьшалось количество земли на душу населения. В регионах, где земли изначально менее плодородны, люди годами отправлялись на заработки в города, искали иные способы заработать, поэтому проблема стояла менее остро. Чаще переселялись в Сибирь крестьяне из южных регионов империи. Впереди их ждал трудный и опасный путь, а на новом месте приживались не все.

«Соперницы» (1890) Государственная Третьяковская галерея

**********************************

«У шлагбаума» (1890) Пермская государственная художественная галерея

****************************************

«Семья рабочего» (1890-1900) Государственный Русский музей

*************************************

«Осиротели» (1891) Севастопольский художественный музей им. П.М.Крошицкого

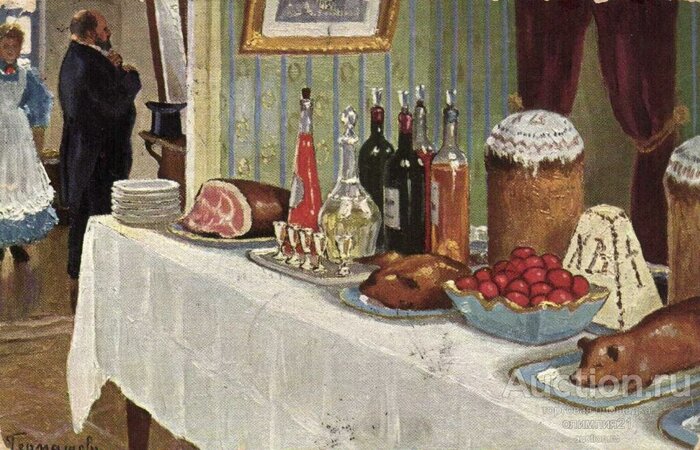

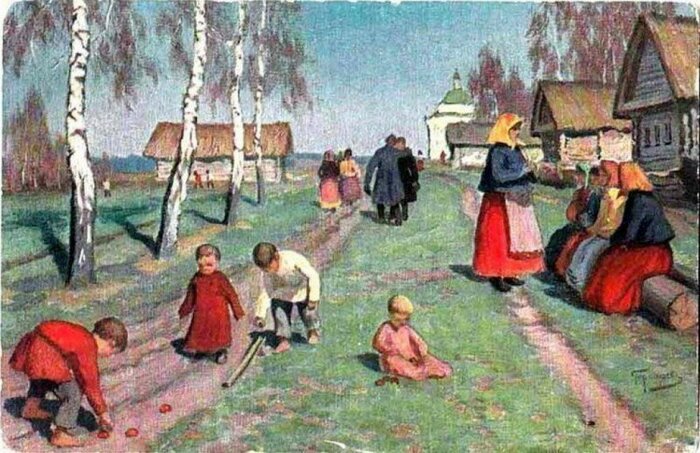

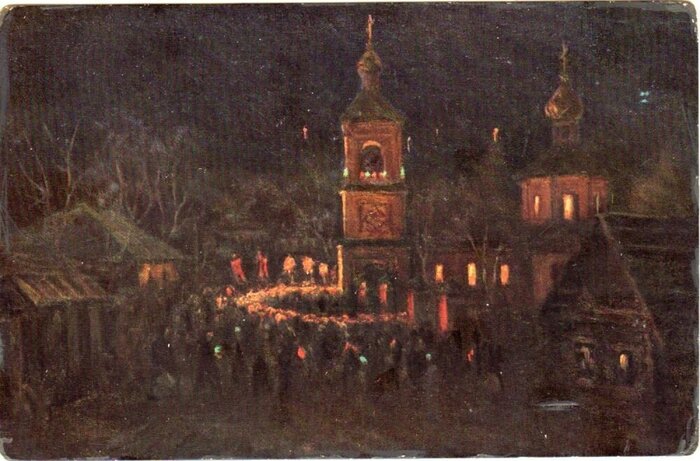

Примечательная деталь: в картузе мальчика крашеное яйцо. В некоторых регионах была традиция на Пасху крошить яйца на могилах родственников, чтобы таким образом как бы разделить с ними праздник.

«Шахтерка» (1894) Государственная Третьяковская галерея

**********************************

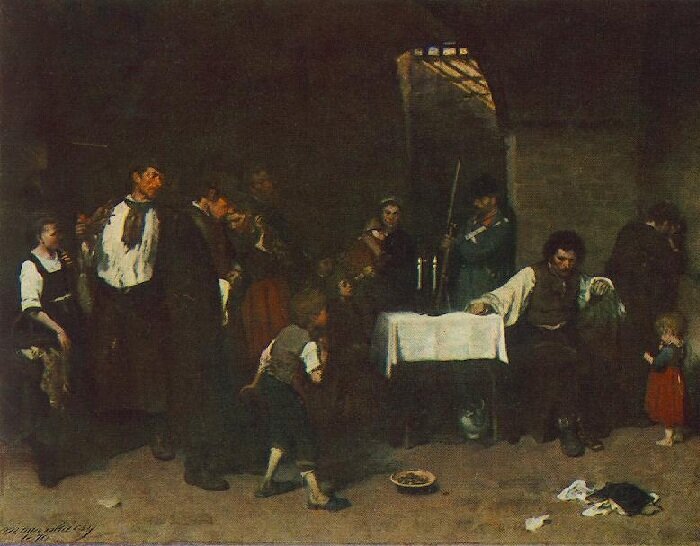

Возвращается военнослужащий домой (а служили в дали от дома не один год), а дома нагуляный ребенок.

«Песня Родины. Солдат-скрипач» (1897) Нижегородский государственный художественный музей

********************************

«Ссора» (1900) Частное собрание

****************************************

«Женился» (1903) Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

На этой картине, вероятно, сельский учитель или медик, перебравшийся из города. Зарплаты на селе были маленькие, условия по городским меркам спартанские, а содержание семьи - дело затратное. (На то, что мужчина - горожанин-интеллигент, зрителю указывают очки и ботинки, крестьяне очков не носили, а ботинкам предпочитали сапоги)

«Жена рабочего» (1903) Костромской государственный объединенный художественный музей Кострома

Женщина с младенцем, которого не на кого оставить, ждет мужа у проходной, чтобы передать ему обед. Картина властям не понравилась, и с передвижной выставки ее велели убрать.

«Торфянка», Этюд. (1901) Государственный Русский музей

Торфянка - женщина, занимающаяся заготовкой торфа

«Ткачиха» (1904) Воронцовский дворец, Алупка

************************************

«Крепостная актриса в опале, кормящая грудью барского щенка» (1910)

А эта картина существует в двух вариантах. На оригинальной у женщины обнажена грудь. Картина стала широко известна, когда Музей Революции выпустил открытку, правда, по этическим соображениям грудь прикрыл. Надо заметить, что некоторые помещики держали крепостных актрис в качестве гарема. Подобных рабовладельцев в народе называли серальниками (от слова сераль - гарем). Естественно, мнение отправленных туда девушек никто не спрашивал. Судя по наличию ребенка, лежащего недалеко, причина опалы - измена.