Самобытный мастер. О художнике Ф. А. Малявине

Ф. А. Малявин – один из самых ярких и самобытных русских художников 20 века. Его работы не всегда понимали и принимали, но они никого не оставляли равнодушными.

Филипп Андреевич Малявин родился в 1869 году в селе Казанка Самарской губернии в многодетной семье бывших государственных крестьян (крепостных, принадлежавших не барину, а государству). Малявин вспоминал, что уже в 4-5 лет начал рисовать углём на заборах, воротах и колесах, лепил фигурки из глины. Дед будущего художника был известным в деревне резчиком по дереву и охотно учил этому ремеслу внука. Он же подарил мальчику первые карандаши. Затем Малявин пробовал копировать иконы и писать портреты односельчан. Родители же относились к увлечению сына без энтузиазма. В 1885 году вместе с афонским монахом, приехавшим навестить родственников, будущий художник отправился в греческий монастырь святого Пантелеймона. Деньги на дорогу собрали неравнодушные односельчане. Там он планировал учиться в иконописной мастерской. В то время иконописные мастерские были одной из кузниц будущих художников.

В 1891 году работами послушника заинтересовался В. А. Беклемишев, известный скульптор и в будущем ректор Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств. По совету Беклемишева в 1892 году Малявин стал вольнослушателем Императорской Академии Художеств.

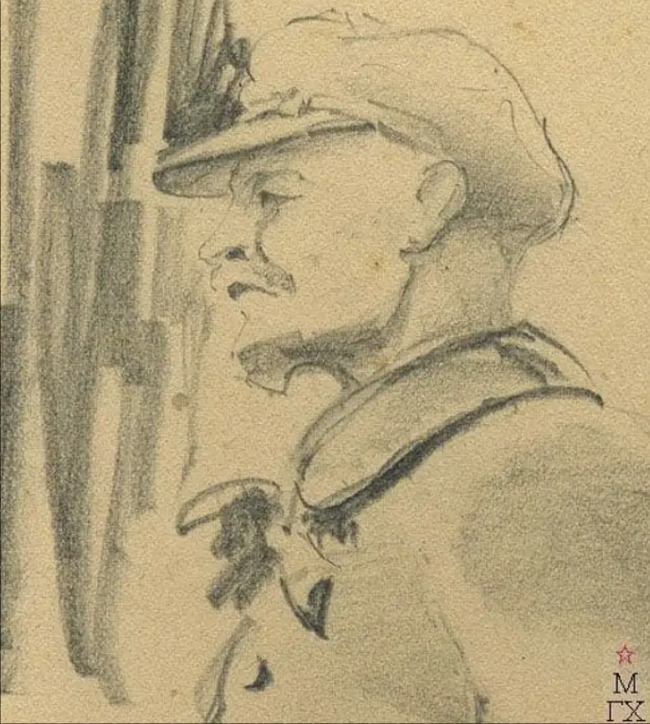

Из воспоминаний художницы А. П. Остроумовой: «Я держала вместе с ним экзамен в академию. Во время работы моё внимание было зацеплено странной фигурой. Юноша в какой-то необычной одежде. Похоже на монашеский подрясник. На голове шапочка в виде скуфейки, низко надвинутая на глаза. Из-под неё висели длинные волосы до плеч. Лицо плоское, скуластое, корявое. Брови опущены к вискам. Светлые, небольшие глаза.

Лицо монашка, книгоноши. Простецкое лицо.

Второй раз я увидела его в классах академии. Я рисовала недалеко от него.

Перед началом занятий он, ни с кем не здороваясь, с опущенными глазами, прошёл к своему месту и тихонько стал развёртывать свой рисунок. Потом, оглянувшись кругом, он торопливо перекрестился, что-то боромоча про себя, перекрестил рисунок и принялся за работу.

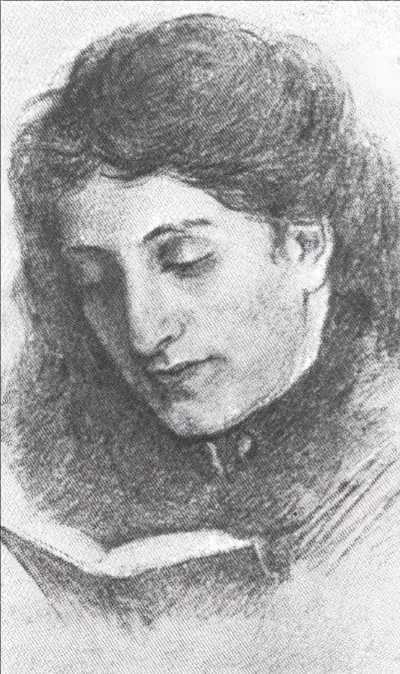

<…> В первый же год, после лета, он привёз отличные этюды своей матери, сестры с книгой… и отца. <…> Малявин страшно одарённой человек. Без образования, из крестьянской среды и выросший впоследствии среди беспутных монахов Афона. Он остался, несмотря на это, таким свежим, чистым, непосредственным. Как в нём сильны такт и врождённое чувство ко всему прекрасному! Здесь он проявляет себя тонким и глубоким наблюдателем и психологом». Когда в 1894 году Академию реформировали, разделив учебную и административную части, Малявин продолжил учёбу в Высшем художественном училище, работавшем при ней. Художник попал в мастерскую И. Е. Репина, где вместе с ним учились И. Э. Грабарь, К. А. Сомов, А. П. Остроумова, Е. М. Мартынова и А. И. Тхоржевская. Малявин в 1895-96 годах написал их портреты. По воспоминаниям других учеников, Малявин отличался феноменальной работоспособностью и старательностью.

Из воспоминаний Грабаря: «Однажды он принёс свой ящик с красками и, подойдя ко мне, просил попозировать ему для портрета. Я только что укрепил на мольберте подрамник высокого и узкого формата с новым холстом, чтобы начать этюд натурщика. Малявин попросил у меня взаймы подрамник и в один сеанс нашвырял портрет, который произвел сенсацию в Академии. Портрет был закончен в один присест, и это так всех огорошило, что на следующий день сбежались все профессора смотреть его; пришёл и Репин, долго восхищавшийся силой лепки и жизненностью портрета».

Написанная в 1895 году картина «Крестьянка, вяжущая чулок» стала первой, где доминировал любимый цвет художника – красный. Малявин представил три работы на выставке Московского общества любителей художеств. Картины «Крестьянка, вяжущая чулок» и «За книгой» приобрел П. А. Третьяков. Малявин начал получать заказы на портреты.

В 1899 году была написана выпускная работа Малявина «Смех». Художник создал несколько этюдов, экспериментировал с красками и композицией. «Смех» был забракован Советом профессоров академии за «бессодержательность». По поводу этой работы в Академии развернулись настоящие баталии. Из воспоминаний М. В. Нестерова: «Его огромная, шестиаршинная картина без названия, или, как её окрестили, “Смеющиеся бабы”, вызвала и вызывает страстные, яростные, то полные негодования, то восторга споры. Его только лишь после огромного скандала среди совета Академии признали достойным “звания”, лишив заграничной поездки. Репин, Матэ и Котов спасли это жалкое «звание» угрозой немедленного выхода из Академии, вызвав бурю страшную – даже юродство. (Профессор Померанцев просил названных заступников остаться – “на коленях”). Вообще изнервничались все до последней степени, наделав при этом массу глупостей». Вспоминал об этом эпизоде и Репин: «По поводу академических выпусков теперь была у нас бурная баталия из-за Малявина. Этот неукротимый, блестящий талант совсем ослепил наших академиков. Старички потеряли последние крохи зрения, а вместе с этим и последние крохи своего авторитета у молодежи. Старая история. Рутинеры торжествуют свое убожество». Благодаря заступничеству Репина, Беклемишева и некоторых других лиц Малявину всё же дали звание художника за портреты, которые были выполнены в менее дерзкой манере.

В 1900 году полотно «Смех» было отправлено на Всемирную выставку в Париже, где получила золотую медаль. Французская пресса отзывалась о работе с восторгом. На выставке Берлинского сецессиона художника тоже ждал успех. А в 1901 году «Смех» продемонстрировали на международной выставке искусств в Венеции, где её приобрёл венецианский Музей современного искусства. За несколько лет Малявин стал известным и весьма не бедным художником.

Художник купил имение под Рязанью, где и проводил большую часть времени с семьей. Он был женат на бывшей вольнослушательнице Академии художеств и также ученице И. Е. Репина, одесской мещанке Наталии Карловне Новаак-Савич. У пары были дочери Зоя и Галина, умершая от эпидемии сыпного тифа в начале 1920-х в Рязани.

Своего рода признанием известности можно считать упоминание художника в книге «Русская школа живописи» (1904) авторитетного искусствоведа и критика Александра Бенуа, которая считается первой попыткой систематезировать информацию о российской живописи, начиная с 18 века: «Малявин - ученик Репина, но к Репину он относится так же, как Гойя к Веласкесу или как Фрагонар к Ватто. Трезвое нормальное искусство Репина, его добросовестное служение искусству в понимании школы 1860-x годов, его рассудочность превратились в Малявине в какую-то вакханалию красок, в самое ухарское виртуозничание, в расплывчатую и беспринципную мономанию. Малявин имеет кое-что общее с Бенаром, он некоторыми особенностями техники приближается к шотландским боям, и, наконец, нельзя отрицать его родства с Цорном. Однако Малявин и хуже их всех, в чисто техническом отношении, и в то же время сильнее и интереснее этих художников. В нём меньше сознательного умения, культуры, взгляды его ограниченнее, краски грубее, живопись неряшливее; но в нем больше "подлинности", он свободнее, стихийнее - это настоящий дикарь-художник, радующийся кумачу как негр, истинный художественный темперамент, не знающий холодного расчета в работе. В этом отношении он подходит к импрессионистам. Но Малявин все же отнюдь не импрессионист, он никогда не задавался изучением красок на натуре, никогда не старался передавать тонкую прелесть отношений, трепет жизни, поэзию неожиданного. Малявин, настоящий, зрелый Малявин только "певец русских баб". Он их пишет во всем их уродливом величии и во всей их яркой красочности. Он влюблён в "русскую бабу", как влюблен язычник в своего идола; из русской бабы, из кумача её, из её грубого кокетства, её горделивой усмешки, всего её аляповатого вида, издевающегося над канонами красоты и всё же красивого особой красотой, Малявин сотворил себе кумира, которому он кланяется и кадит непрестанно».

В 1906 году Малявин получил звание академика и уехал на 3 года за границу. Встретившая художника в Париже Остроумова описала старого знакомого так: «Однажды он пришёл к нам и удивил своей внешностью „европейца“. Был он в пальмерстоне, на голове цилиндр, из-под которого висели длинные пряди неподстриженных волос, на руках ярко-рыжие перчатки, такие же башмаки. Все это висело на нем мешковато и нелепо. В своем желании приодеться он был наивен и трогателен. Возвращались мы в Россию вместе. Он нас смешил и конфузил своим поведением в вагоне. Веё он с собою несколько деревянных змей. Они, если их взять за хвост, держались горизонтально в воздухе и при этом изгибались движением, очень похожим на живых змей. Малявин высовывал сбоку или сверху к соседям такую шевелящуюся змею, и, когда какой-нибудь почтенный немец или немка начинали визжать, он хохотал во все горло. Мы его никак не могли унять, и он, как мальчишка, веселился от всей души».

В 1911 года на 8-й выставке «Союза русских художников» Малявин выставил «Автопортрет с семьей». Критики разнесли картину в пух и прах, и следующие 5 лет Малявин в выставках практически не участвовал.

После революции имение было национализировано, но карьера Малявина в целом складывалась успешно. В феврале 1919 года Рязанский губернский отдел Наркомпроса организовал первую персональную выставку, приуроченную к 50-летнему юбилею художника. Участвовавшие в ней работы «Старик у очага» и «Старуха» были приобретены Рязанским музее.

Малявина пригласили в Москву, где он писал портреты новой политической элиты. В 1922 году художник с семьей выехал за границу для организации своей персональной выставки и назад не вернулся. Сначала семья жила в Париже. В 1924 году в парижской галерее Шарпентье состоялась его вторая персональная выставка. Она была в карьере художника далеко не последней. В конце 1920-х семья переехала в Ниццу. Во время Второй мировой войны Малявин был задержан в Брюсселе оккупационными властями и обвинён в шпионаже. Позже он был отпущен и вернулся в Ниццу, где скончался в 1940 году.

Другие работы