Его не «проходят» в школе. О нём вообще редко вспоминают. Он был экранизирован, но мягко говоря не очень удачно. А между тем, это один из лучших романов русской классической литературы. Попробуйте угадать, о каком романе речь. Подсказка первая. Его кульминация связана с паровозом, но это не «Анна Каренина». Это...

Подсказка вторая. Рассказывают, что, когда автор работал над этим романом, он поселился в окрестностях Баден-Бадена, в крошечном городке, где иностранцы были большой редкостью. Разумеется, его личность чрезвычайно интересовала жителей городка. Они терпели несколько дней, но наконец подстерегли автора за обедом и принялись задавать вопросы.

– Значит, для удовольствия? – не унимался любознательный немец.

Наступила длинная пауза, после которой собеседник спросил:

– Долго ли вы рассчитываете у нас пробыть?

Автор вынул часы, взглянул на них и сообщил:

– Еще три дня, девять часов и семнадцать минут.

– Неужели вы так точно знаете? – ахнул дотошный бюргер. – Но, позвольте узнать, почему?

– Приходилось ли вам слышать что-нибудь о русских нигилистах? – с мрачным видом спросил автор. – Имею честь рекомендоваться: я один из них. На родине я был замешан в дело о заговоре. Меня арестовали, судили и приговорили к строгому наказанию…

– Мне предоставили выбор: или пожизненная каторга в Сибири, или ссылка на восемь дней сюда, в ваш город... И я был настолько глуп, что выбрал последнее!

Больше ему не было предложено ни одного вопроса...

* * *

С романом Тургенева «Дым» связана одна загадка, всегда ставившая меня в тупик. Дело в том, что в советском литературоведении он считался апологией либерализма (!) и злой карикатурой на национально-патриотическое направление русской общественной мысли...

В чём причина этого распространённого мнения? Все советские литературоведы были тяжёлыми идиотами? Никто из них не читал роман? В общем, типично тот случай, когда вся команда «Зубило» внезапно заболевает корью, - иначе объяснить эту загадку нельзя.

Назвать «Дым» апологией (оправданием и восхвалением) либерализма - это всё равно что назвать роман «Анна Каренина» апологией феминизма и разводов. Ну, то есть, можно и это вычитать, если «лёгкость в мыслях необыкновенная». Но не литературоведу же! Я не знаю романа настолько выстраданно русского и вместе с тем настолько горько беспощадного к либерализму и западничеству, как «Дым»!

И вместе с тем это превосходная беллетристика: остросюжетная психологическая драма, достаточно короткая, чтобы прочесть, не отрываясь, за ночь и достаточно глубокая, чтобы затем с удовольствием вдумчиво и неспеша перечитывать - и раз и два, и три.

В общем, лучший не лучший, но если это не самый недооценённый роман в русской литературе, то я не умею читать по-русски.

Положительный молодой человек, из помещиков, отучившись в университете и отсидев в окопах Крымскую кампанию (ну, то есть совсем положительный), готовится вступить в управление своим имением. Для этого он несколько лет учился в Европе экономике и прогрессивным методам хозяйствования; отучился, едет назад. По пути останавливается в Бадене, где должен захватить с собою невесту.

Невеста, тоже очень положительная, скромная, небогатая, но обеспеченная девушка, путешествует по Европе с тётей. Тётя очень положительная, противница роскоши, но, поскольку противоположности притягиваются, ей охота поглядеть роскошный искусительный Баден и тамошнее падкое на искушения общество.

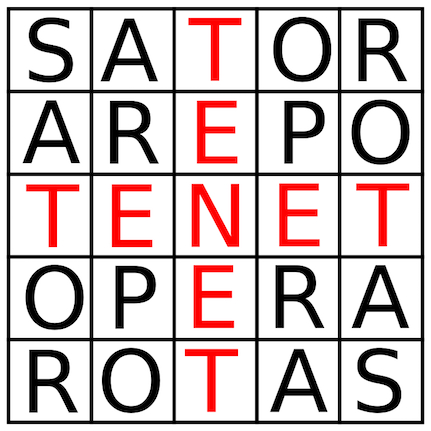

В Бадене положительный молодой человек (его фамилия Литвинов) со скуки посещает патриотический кружок прогрессивных русских ультранационалистов и турбопатриотов, напыщенных самодовольных болванов и болтунов. «Камень! Скала!! Гранит!!!» - так аттестует Литвинову участников кружка восторженный идиот Бамбаев.

«Ага, - скажете вы, вот он, тургеневский либерализм, вылез! Русских людей обижают!» Но погодите...

В патриотическом кружке Литвинов сходится с ещё одним скучающим зрителем, которым оказывается западник (то есть как раз таки либерал и антипатриот) Потугин. Между ними происходит важный разговор про зерносушилки.

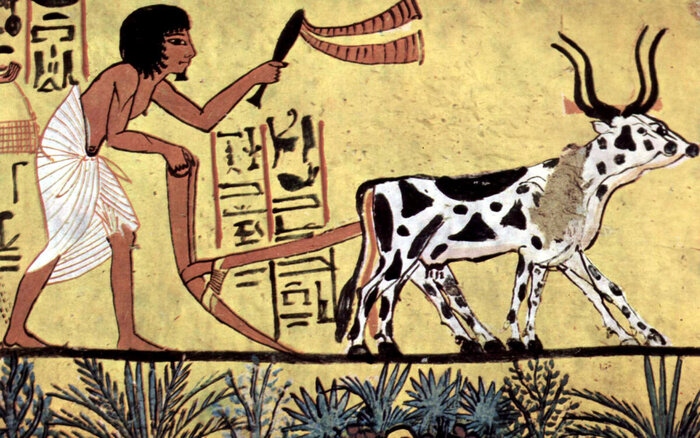

Россия, говорит Потугин, ничего цивилизации не дала, не придумала. Всё у других передираем. Литературой и балетом гордимся – а это всё придумали французы. Убери Россию из истории, что мир потеряет, какое изобретение, изменившее мир к лучшему? Никакого. Вот у нас климат дурной, зерно гниёт. Приходится сушить его в допотопных овинах, которые горят нещадно. Идиоту понятно – нужны зерносушилки. А почему их нет? Потому что Европа их не придумала. Ей они без надобности при её климате. А мы сами не можем! Нам это неинтересно. Места для самолюбования в этой задаче нет. Наш композитор взял пару аккордов – уже гений. А Бах всю жизнь пахал как проклятый! И то умер скромно, в безвестности…

– Цивилизация, ци-ви-ли-за-ци-я!.. – со слезами на глазах молитвенно восклицает Потугин.

Запомним его. И двинемся дальше по сюжету.

Надо же, какая засада! Здесь, в Бадене, Литвинов встречает свою первую любовь, Ирину. Умницу, красавицу и светскую львицу. Любовь их юношеская была прекрасна, драматична и оборвалась трагически. Литвинов сперва досадливо морщится, потом волнуется, потом борется с собой, а потом влюбляется в Ирину повторно с треском.

Жуткие нравственные страдания. Ведь у него Таня, невеста, она ему доверилась… Литвинов пытается бороться со вспыхнувшим чувством, но... бесполезно.

Самое смешное в романе – когда он, в очередной раз махнув рукой на борьбу, сдавшийся и раскисший, идёт на свидание с Ириной – «учащёнными шагами, с нахлобученною на глаза шляпой, с напряжённой улыбкой на губах», а дурачок-кружковец Бамбаев, вечно восхищающийся всем русским и всеми русскими «сидя перед кофейней Вебера и издали указывая на него, восторженно воскликнул: «Видите вы этого человека? Это камень! Это скала!! Это гранит!!!»

По-моему, это вообще самое смешное место в русской литературе. Острая, способная убить, и вместе с тем совершенно незлая ирония.

Напряжённая и как будто высокомерная, насмешливая улыбка, возникшая на губах Литвинова, когда он внутренне сдался, покорился сумасшествию и подлости любви, не сходит с его лица и когда он встречает невесту (и вдобавок её тётю) и не знает, что им говорить и как себя с ними вести, какое натянуть лицо. Эта улыбка, придуманная Тургеневым, – вещь вообще поразительная. Я уж не буду говорить, что он мастер психологизма и всё такое, что весь эпизод от встречи Литвинова и Тани до их объяснения – это какой-то атомный взрыв, а не литература, речь сейчас о другом.

В книжке русского философа Юрия Мефодьевича Бородая «Эротика. Смерть. Табу» рассказывается, среди прочего, что такое «сардоническая ухмылка». Это, оказывается, гримаса страдания, а точнее – самопроизвольное сокращение мышц лица сжигаемой огнём жертвы.

Так уж устроен человек, что во всех когда-либо рассказанных им историях присутствуют четыре стихии: вода, земля, огонь и воздух. Это то, из чего лепится любая композиция, любой конфликт. Литвинов сгорает на жертвенном костре любви (не он жертвует, им жертвуют; его возлюбленная уже отказалась от него однажды, откажется и на этот раз) – таким образом, стихию огня в романе символизирует Ирина. Она воспламеняет Литвинова (отсюда его ухмылка) – намеренно его провоцирует и добивается возрождения давным-давно угаснувшего чувства.

Они планируют бежать в Европу (он – от своего ждущего хозяйских рук поместья и от старика отца; она – от мужа-генерала) и вести там неопределённое существование (он распродаст поместье, у неё есть драгоценности, но при жизни, к которой Ирина привыкла и которой она «достойна», надолго этого всё равно не хватит). Зато у них будет любовь…

Про которую известно: всё, что когда-то вспыхнуло, рано или поздно погаснет.

Сам Литвинов – стихия земли. Он планировал всего себя посвятить деревенской жизни, хозяйству, пашне.

Дело земли – рождать плоды. Для этого её нужно поливать. Помним, что Литвинов собирался жениться и, очевидно, завести кучу детишек, – характеристика его невесты весьма для этой задачи подходит: «Невеста Литвинова была девушка великороссийской крови, русая, несколько полная и с чертами лица немного тяжёлыми, но с удивительным выражением доброты и кротости в умных, светло-карих глазах». Значит Таня, брошенная невеста, – стихия воды.

Литвинов рвёт с Таней, но Ирина с ним бежать не решилась, и он уезжает из Бадена один. В дорогу его напутствует всё тот же Потугин:

«Всякий раз, когда вам придётся приниматься за дело, спросите себя, служите ли вы цивилизации – в точном и строгом смысле слова, проводите ли одну из её идей, имеет ли ваш труд тот педагогический европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас? Если так – идите смело вперёд: вы на хорошем пути, и дело ваше – благое! Слава Богу! Вы не одни теперь. Вы не будете «сеятелем пустынным»; завелись уже и у нас труженики… пионеры… Но вам теперь не до того. Прощайте, не забывайте меня!»

Речь эта звучит весьма по-дурацки, потому что Литвинову, мягко говоря, действительно «не до того». Он едва жив – пуст, выжжен дотла, бесчувствен. Сообщается, что он «закостенел» – то есть затвердел, как положено земле, обожжённой огнём. Какой уж тут европейский характер… Но именно в сцене его отъезда возникает образ, давший название роману:

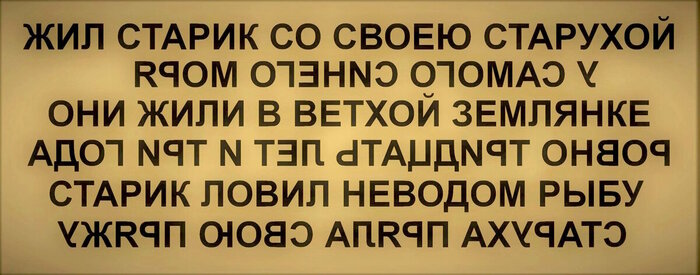

«Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более тёмными клубами дыма, мчались бесконечною вереницею мимо окна, под которым сидел Литвинов. (…) «Дым, дым», – повторил он несколько раз; и всё вдруг показалось ему дымом (…) Всё дым и пар, думал он; всё как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности всё то же да то же; всё торопится, спешит куда-то – и всё исчезает бесследно, ничего не достигая (…) Ветер переменится, дым хлынет в другую сторону… дым… дым… дым!»