Крупное открытие, связанное с Рафаэлем, сделано в ходе реставрации в Ватиканских музеях

Ватиканские музеи наконец представили завершенную реставрацию величественного Зала Константина — одного из знаменитых станц Рафаэля.

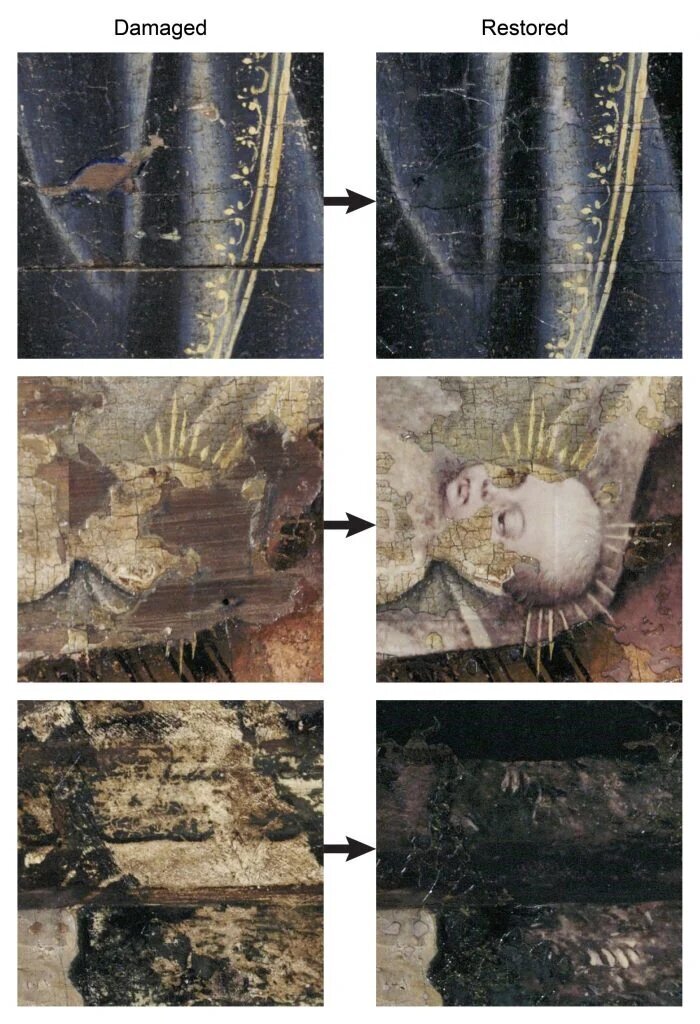

Грандиозный проект, длившийся десять лет, принес сенсационное открытие: в ходе тщательной работы реставраторы обнаружили, что две фигуры в зале были созданы лично Рафаэлем, а сам мастер начал подготовку к дальнейшей росписи перед своей смертью.

Долгое время считалось, что Зал Константина был полностью расписан учениками Рафаэля уже после его кончины. Однако новые данные опровергают эту теорию.

«Эта реставрация переписывает часть истории искусства. Теперь в нашем каталоге на два Рафаэля больше»,

— заявила Барбара Ятта, директор Ватиканских музеев.

Шедевр, соперничающий с Сикстинской капеллой

Станцы Рафаэля, названные в честь великого мастера Возрождения, были заказаны папой Юлием II в 1509 году. К моменту смерти Рафаэля в 1520 году (ему было всего 37 лет) проект остался незавершенным. Трое его учеников — Джулио Романо, Джанфранческо Пенни и Рафаэллино дель Колле — закончили роспись Зала Константина, следуя эскизам учителя.

Сцены из жизни императора Константина прославляют победу христианства над язычеством. Однако теперь мы знаем, что сам Рафаэль успел внести вклад в эту работу.

Технический прорыв: как определили авторство Рафаэля

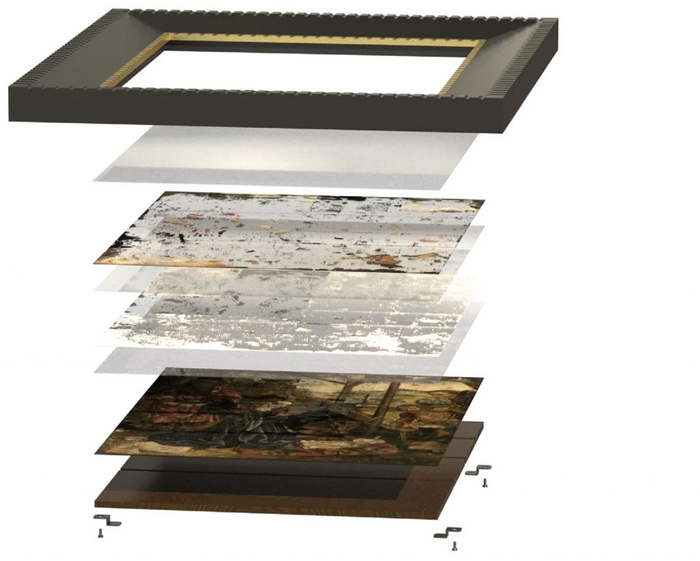

Ключом к открытию стали исторические свидетельства о том, что Рафаэль предпочитал писать маслом по стене, а не использовать традиционную фресковую технику (водные пигменты по сырой штукатурке).

Масло давало более насыщенные цвета, но требовало особого подхода: Рафаэль изобрел метод, при котором к стене крепилась поверхность из натуральной смолы (для масляной живописи). Именно поэтому обнаружение масляных следов в изображениях двух аллегорических женских фигур — «Правосудия» и «Дружбы» — позволило реставраторам уверенно заявить: это работа кисти самого Рафаэля. Остальные части зала выполнены в традиционной технике, поскольку его ученики так и не освоили масляный метод учителя.

Более того, под некоторыми фресками были найдены металлические гвозди — вероятно, они должны были удерживать смоляную основу для дальнейшей масляной живописи. Увы, смерть Рафаэля прервала этот эксперимент.

«Это как раз тот момент, когда он покинул [этот зал]»,

— отметила Барбара Ятта.

Эксперимент, не имеющий аналогов

«С исторической, критической и технической точек зрения это действительно открытие»,

— подчеркнул Фабио Пьяченти, один из реставраторов.

«Техника, которую разработал и применил Рафаэль, была экспериментальной для того времени и больше нигде не встречается в настенной масляной живописи».

Реставрация Зала Константина началась в марте 2015 года и завершилась в декабре 2024-го. Примечательно, что зал не закрывался полностью — посетители могли наблюдать за процессом.

Теперь же, с новым открытием, этот шедевр обретает еще большую ценность, подтверждая гений Рафаэля даже в последние годы его жизни.