Азер Х. Назвал русскоязычных детей Азербайджана уступающими в интеллекте, развратными и пьющими

Вчера Азер Хасрет – журналист – разместил на своей страничке в социальной сети Фейсбук провокационный статус, вызвавший шквал полемики среди пользователей. Так, в своем статусе А. Хасрет презрительно отозвался об учениках русского сектора, заявив, что именно они являются основным костяком в злачных местах города, а так же усомнился в том, что выпускники русского сектора хорошо учатся (во всяком случае, по сравнению с азербайджанским сектором).

— Вы когда-нибудь встречали набравшего 700 баллов выпускника русского сектора? Я — нет. Если знаете таковых, поделитесь, пожалуйста, чтобы мы тоже были осведомлены, — язвительно подтрунивает А. Хазрет.

Естественно, ответ на столь неуместное обвинение не замедлил появиться.

Эксперт по образованию Кямран Асадов прокомментировал обсуждения в соцсетях, вызванные статусом Азера Хасрета, якобы абитуриенты из русского сектора не набирают 700 баллов на вступительных экзаменах.

По словам К.Асадова, после того, как были введены тестовые экзамену по приему в вузы, в 2017 году трое абитуриентов набрали 700 баллов, одна из которых была выпускницей русского сектора полной средней школы №10:

— Кроме того, в 2016 году абитуриент русского сектора Шахбаба Мамедов набрал 700 баллов. Нельзя говорить, что среди выпускников русского сектора нет тех, кто набрал 700 баллов.

Если учесть, что число подавших документы для поступления в вуз абитуриентов азербайджанского сектора гораздо больше, чем из русского сектора, то в процентном соотношении можно увидеть, что абитуриенты азербайджанского сектора показывают худший результат. Это можно увидеть на любом вступительном экзамене.

Например, на экзаменах в I группу специальностей в 2016 году в экзаменах принимали участие 31399 абитуриентов. Из них студентами стали 33.02% абитуриентов из азербайджанского сектора и 42.65% из русского сектора. План приема был выполнен на 77.94%.

По II группе специальностей экзамены сдавали 22133 абитуриента. Студентами стали 42.94% абитуриентов из азербайджанского сектора и 55.15% из русского сектора. План приема был выполнен на 80.04%.

По III группе специальностей экзамены сдавали 19673 абитуриента. Студентами стали 40.76% абитуриентов из азербайджанского сектора и 49.32% из русского сектора. План приема был выполнен на 83.35%.

По IV группе специальностей экзамены сдавали 5340 абитуриента. Студентами стали 49.32% абитуриентов из азербайджанского сектора и 32.30% из русского сектора. План приема был выполнен на 77.25%. Этот показатель самый низкий по сравнению с другими группами специальностей.

По V группе специальностей экзамены сдавали 18158 абитуриента. Студентами стали 13.03% абитуриентов из азербайджанского сектора и 23.68% из русского сектора. План приема был выполнен на 87.81%.

Как видите, за исключением IV группы специальностей, лучшие результаты показывают именно абитуриенты русского сектора. Основываясь на фактах, можно сказать, что преподавание в русском секторе лучше, чем в азербайджанском, — подытожил К. Асадов.

https://m.minval.az/news/123878380

https://media.az/society/1067731026/azer-hasret-nazval-russk...

Anti-Mage & Crystal Maiden

Anti-mage - Александр Вольф

VK: https://vk.com/alexander_wolf

Crystal Maiden - Мария Милютина

VK: https://vk.com/marie_miltn

Грим - Mashmellow FX & cosplay

VK: https://vk.com/mashmellowfx

Фотограф: SeiPhoto

«ноздри на макушке» Дыхало кита

На фото слева — дыхало горбатого кита (Megaptera novaeangliae), кит плывет влево. Дыхало кита гомологично ноздрям наземных млекопитающих, но находится не на кончике морды, а на верхушке головы (можно сказать, что у кита «ноздри на макушке»).

Для чего это нужно, легко понять: когда кит выныривает на поверхность, гораздо удобнее дышать через отверстие в той части тела, которая естественным образом торчит над водой, чем специально высовывать из воды кончик носа. У большинства китообразных сросшиеся шейные позвонки, и поднимать над водой переднюю часть головы им не очень удобно.

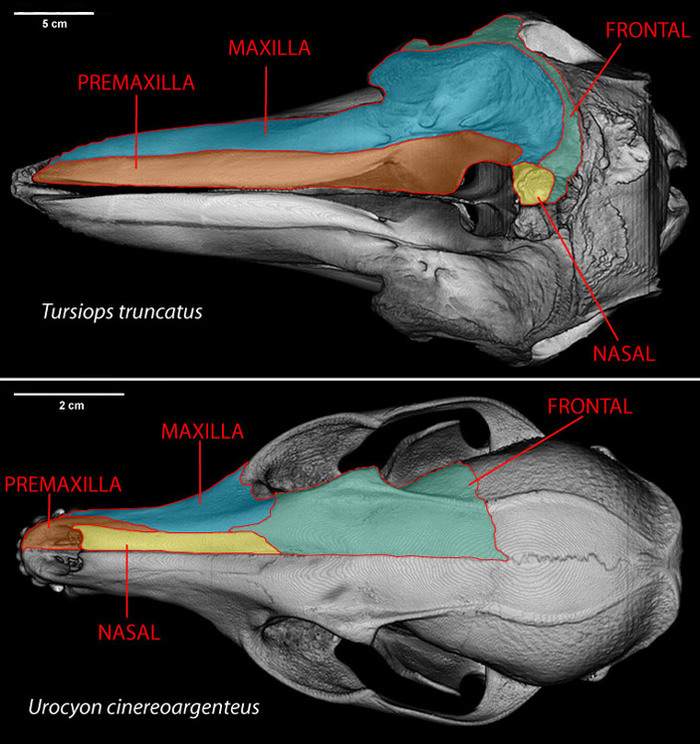

У дальних предков китообразных и даже у ранних представителей этой группы носовые отверстия находились там, где положено, — на кончике морды. Однако по мере приспособления к водному образу жизни ноздри стали постепенно «переезжать» назад и вверх. Для этого китам пришлось очень сильно изменить форму костей черепа: предчелюстная и челюстная кости существенно удлинились, а носовая и лобная сплющились.

Вид сверху на череп дельфина афалины (Tursiops truncatus, вверху) и череп серой лисицы (Urocyon cinereoargenteus, внизу). У дельфина удлинены предчелюстная (Premaxilla) и челюстная (Maxilla) кости, а носовая (Nasal) и лобная (Frontal) сплющены по сравнению с костями лисицы. Изображение с сайта digimorph.org

Промежуточную стадию перемещения ноздрей можно наблюдать на примере археоцетов — вымершей группы ранних китообразных. Например, у древнего кита базилозавра носовые отверстия находились примерно посередине верхней челюсти.

Череп базилозавра. Видно, что носовые отверстия находятся не на кончике морды, как у наземных млекопитающих, но еще не достигли расположения, характерного для современных китообразных. Фото с сайта en.wikipedia.org

У китообразных развился целый ряд адаптаций, предотвращающих попадание воды в дыхательный тракт. Когда кит или дельфин ныряет, его ноздри закрываются специальным клапаном. У двух доживших до нашего времени групп китообразных — усатых и зубатых китов — дыхало устроено немного по-разному: у усатых китов оно открывается наружу двумя раздельными отверстиями (это видно на фото горбатого кита), а у зубатых эти отверстия срослись в одно общее.

Дыхало косатки (Orcinus orca) с одним отверстием, как у всех зубатых китов. Фото © Ольга Филатова, остров Беринга, 2012 год

Впрочем, ниже, под дыхалом, носовой проход делится на два отдельных канала, которые играют важнейшую роль в жизни зубатых китов: в них расположены так называемые «вокальные губы» — мышечные складки, используемые для издавания звуков. В каждом из двух каналов носового прохода имеется по паре вокальных губ, что позволяет издавать два разных звука одновременно. У дельфинов одна пара вокальных губ несколько крупнее другой, и считается, что правая пара (более крупная) используется для издавания щелчков, а левая — для свистов. Чтобы заставить вокальные губы вибрировать, дельфины пользуются тем же, чем и мы, — потоком воздуха, но чтобы воздух не заканчивался и можно было подольше кричать под водой, они не выдыхают его наружу, а перегоняют между воздушными мешками, расположенными над и под вокальными губами.

Ниже вокальных губ и воздушных мешков носовые проходы сливаются в одну общую дыхательную трубку. Как и у всех млекопитающих, дыхательный тракт у китообразных пересекается с пищеварительным в той области, которая примерно соответствует нашей гортани. У наземных зверей специальный хрящ — надгортанник — перекрывает вход в трахею, препятствуя попаданию в нее пищи при глотании. У зубатых китов хрящи гортани срослись в трубку, которая проходит сквозь пищевод и заходит в верхний носовой проход. Благодаря этому дыхательный тракт оказывается полностью изолирован от пищеварительного: пища проходит справа и слева от хрящевой трубки, по которой воздух поступает в легкие, поэтому дельфин может одновременно есть и дышать.

Строение дыхательного тракта дельфина. Зеленой стрелкой показан поток воздуха. Blowhole — дыхало, palatopharangeal muscle — нёбно-глоточная мышца, esophagus — пищевод, trachea — трахея, larynx — гортань, epiglottic spout — надгортанник. Рисунок © Stephen Dawson с сайта hakaimagazine.com

У усатых китов всё устроено несколько проще: их гортань ближе по строению к гортани наземных млекопитающих, что позволяет им, например, выдувать пузыри воздуха через рот, создавая знаменитую «пузырьковую сеть» (см. Bubble net feeding) для ловли рыбы. Впрочем, у дельфинов хрящевая трубка не прирастает к верхнему носовому проходу и в некоторых случаях может извлекаться из него, обеспечивая связь между дыхательным трактом и ртом. Например, известен случай, когда дельфин научился дышать через рот, что было связано, по-видимому, с каким-то повреждением дыхала.

Новозеландский дельфин Гектора (Cephalorhynchus hectori), научившийся дышать ртом

Фото © Ольга Титова, остров Беринга, 2013 год.

Ольга Филатова

Источник https://elementy.ru/kartinka_dnya/869/Dykhalo_kita