Зачем нужен новый континент? Зеландия: урок географии, которого никогда не было

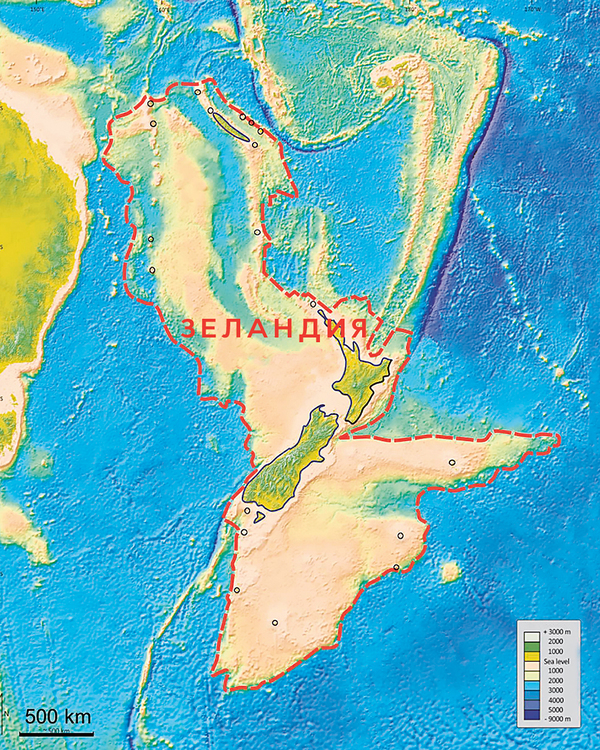

Новость звучит впечатляюще: на нашей планете открыт новый континент. «Определение Зеландии в качестве геологического континента, а не просто группы островов больше соответствует геологическому описанию этой части Земли», — утверждает группа учёных из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии. Их работу опубликовал научный журнал Geological Society of America, источник вполне авторитетный. Главный редактор «КШ» так воодушевился, что представил, как бы проходили школьные уроки географии по этой теме, если бы существование нового континента было окончательно признано.

Урок 1

// Базовые определения

Доброе утро, коллеги! Рассаживаемся по местам, успокаиваемся. Звонок уже был. Достаём тетрадки и ручки. Для начала я хочу задать вам вопрос: сколько на Земле континентов? Шесть? Пять? Молодцы! Даже если бы вы сказали, что семь или четыре, то всё равно были бы правы.

Открою вам страшную тайну: нет однозначного определения понятия «континент». Географы ещё не договорились. Вот у астрономов другое дело. Когда я учился в школе, нам говорили, что в Солнечной системе девять планет. А в 2006 году собрался конгресс Международного астрономического союза. Учёные посовещались, поспорили и дали чёткое определение понятию «планета». Наш любимый Плутон под него не вполне подходил, а посему был разжалован до звания карликовой планеты. Теперь «нормальных» планет у нас всего восемь. Многие, кстати, были недовольны, даже пикеты протеста устраивали. Но если есть однозначное определение, спорить сложно. В географии пока таких договорённостей нет.

В учебнике написано что-то вроде: «Континент — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта океаном». Но что такое «крупный»? Например, почему мы считаем Австралию достаточно большой, чтобы быть континентом, а Гренландии в этом праве отказываем? И что означает «покрыта океаном»? Вот, например, Панамский канал, который разделяет Северную и Южную Америку, — это океан или нет? А Суэцкий — между Азией и Африкой? В зависимости от ответа на этот вопрос мы получаем разное количество континентов. Разброс большой: от четырёх (Афроевразия, Австралия, Антарктида, Америка) до семи (Европа, Азия, Африка, Южная Америка, Северная Америка, Австралия, Антарктида).

И кстати, что такое «материк»? Я смотрю, многие вертят в руках смартфоны. Пожалуйста, на минуту выйдите из «ВКонтакте» и откройте Википедию. Наберите в поисковой строке слово «материк». Что получилось? Правильно, вас перебросили на страницу «Континент», вроде бы эти слова — полные синонимы. Но зайдите в англоязычную Википедию и спросите у неё, что такое Mainland. У нас сейчас не урок английского, поэтому перескажу сам: материк определяется там как нечто относительное. Допустим, для жителя Тасмании материком является Австралия. Но если вы живёте на островке Флиндерс, материком становится уже сама Тасмания.

Я вас ещё не до конца запутал? Держитесь! Ведь на самом деле всё ещё сложнее. В десятом классе мы будем проходить экономико-политическую географию. И с этой точки зрения планета поделена совсем иначе. Вместо Северной и Южной есть Латинская Америка, где говорят на испанском и португальском, где высок процент индейской крови, где большинство населения — католики, где последние сто лет военные перевороты и диктатура были нормой. А есть Канада и США, где говорят на английском, индейцев мало и они не перемешиваются с белыми и неграми, доминирует протестантизм, а смена власти происходит без использования артиллерии и пулемётов.

Аналогичная ситуация в Африке. Есть Северная Африка, там царствует ислам, а большинство населения — арабы. И есть Чёрная Африка — всё, что южнее Сахары, — где преобладают негры, которые исповедуют христианство либо местные религии.

Но вернёмся в мир физической географии.

Есть ещё один критерий для разграничения понятий «континент» и «материк». Под материком понимается только то, что торчит над водой. А континент — это ещё и континентальная плита под водой. На какие два типа делится земная кора? Правильно: на океаническую и континентальную. Под океанами она тоньше, моложе и состоит преимущественно из базальта — это такая магматическая порода, как правило, тёмно-серого цвета. В континентальной коре главное действующее лицо — гранит. Вы наверняка его видели, если хоть раз ездили в московском метро. Пол на станциях выложен чаще всего гранитом — он такой розоватый или сероватый в чёрную крапинку. Состоит из кварца, полевых шпатов и слюды…

Ой, оказывается, звонок уже был. Простите, увлёкся. Записывайте домашнее задание: «Найти в энциклопедиях и учебниках не менее пяти определений для каждого из понятий: “континент”, “материк”, “часть света”. Сформулировать собственные определения». Всё ясно? Тогда до свидания.

Урок 2

// Открытие нового континента

Всем привет! Рассаживаемся. Нет, не волнуйтесь, контрольной не будет. Вернёмся к тому, что обсуждали на предыдущем уроке.

Литосферные плиты бывают океаническими и континентальными. В первых базальт, во вторых гранит. Все запомнили?

А вот теперь самое интересное — открытие нового континента. Сами понимаете, такие события в истории человечества случаются редко. Последним стало обнаружение в 1820 году Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. С тех пор почти двести лет ничего подобного не случалось и, казалось, уже никогда не случится.

И вот в начале 2017 года (то есть, совсем недавно по географическим меркам) в журнале Американского геологического общества появилась статья под названием «Зеландия: скрытый континент», написанная группой учёных из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии.

Эй, на задней парте, достаньте с полки глобус! Спасибо. Вот смотрите, в самой пыльной его части, направо и вниз от Австралии, есть район, который предлагают объявить новым континентом. Да, там в основном океан, всё голубенькое.

Пейзажи Новой Зеландии. Озеро Ванака и горы Аспиринг. Не правда ли, райское местечко?

Но местные геологи утверждают, что в Тихом океане есть огромный участок, покрытый именно континентальной корой. Его площадь — почти пять миллионов квадратных километров — в полтора раза больше Индии. При этом он почти полностью, на 94 %, скрыт водой. О новом континенте начали говорить в конце XX века. Но данных было мало — исследовать состав пород под водой не так уж просто. Информация накапливалась, и про Зеландию заговорили снова.

Откуда взялся этот континент? Чтобы ответить на этот вопрос, я прошу всех, особенно девушек, посмотреть на свои ногти. Скажите, как быстро они растут? Насколько я знаю, на 3–5 сантиметров в год. Примерно с такой же скоростью перемещаются по планете литосферные плиты. С того момента, как вы пришли в первый класс, Южная Америка отъехала от Африки сантиметров на тридцать. Это, конечно, незаметно, но когда движение продолжается десятки миллионов лет, карта планеты меняется радикально.

Так бы выглядел глобус Земли, если бы его сделали примерно 250 млн лет назад. Вместо нынешних континентов был один суперконтинент — Пангея.

Давным-давно, больше 200 миллионов лет назад, на Земле было всего два континента: Лавразия в Северном полушарии и Гондвана в Южном. Примерно 150 миллионов лет назад Гондвана начала распадаться. В одну сторону двинулись будущие Африка, Аравия и Южная Америка, в другую — Австралия, Антарктида, Мадагаскар и Индостан.

На протяжении последующих 100 миллионов лет континент продолжал дробиться на куски. Авторы той самой статьи в журнале Geological Society of America утверждают, что одним из таких гигантских осколков была Зеландия. Примерно 136–85 миллионов лет назад она откололась от Антарктиды, а 85–60 миллионов лет назад — от Австралии. Дальше ей не повезло: основная часть ушла под воду…

Меня завуч просил сегодня пораньше урок закончить: у вас олимпиада по ОБЖ. Поэтому записываем домашнее задание: «Написать хронику жизни и смерти континентов, начиная с самых-самых древних». Можно в этот текст немного литературности добавить, чтоб не просто даты и названия. Всем спасибо, можете идти.

Урок 3

// География Зеландии

Звонок уже был? Тогда начинаем. В прошлый раз мы говорили о том, что группа геологов предложила признать Зеландию ещё одним континентом. Многие, конечно, с этим не согласны. Я специально опросил геологов и географов из российских университетов. Одни говорят, что ничего против не имеют. Другие вредничают: и поверхность суши им маленькая, и гранитная кора тонковата. Но давайте представим, что такой континент действительно существует.

Итак, записывайте. Территория около 4,9 млн км2, над поверхностью океана поднимается лишь 6 %. Население примерно 5 млн человек. Наиболее распространённые языки: английский, французский, маори. Рельеф: огромный хребет Лорд-Хау длиной в 2,5 тыс. км, а также плато Челленджер, плато Кэмпбелл, хребет Норфолк, плато Гикуранги, плато Чатам… Правда, всё это под водой.

Теперь политическая география. Самое крупное государство — Новая Зеландия. Если кто-то смотрел «Властелин колец», то имейте в виду: значительная часть съёмок проходила именно там. Отличная страна, всем рекомендую. На её территории никогда не было серьёзных войн, диктатур, террора и прочих кошмаров. Женщины получили право голосовать на выборах раньше, чем в Европе. ВВП на душу населения раза в два больше российского. Во всевозможных международных рейтингах Новая Зеландия всегда в числе лидеров. Например, она вторая в мире по «индексу восприятия коррупции» — в том смысле, что с ней там борются как надо.

Новая Зеландия. Вид из космоса. Под океаном спрятан гипотетический континент.

Ещё на этом континенте есть Новая Каледония — заморская территория Франции, но с собственной валютой и доменом в интернете. Местным жителям, правда, этого мало — они пытаются устроить референдум и окончательно отделиться от метрополии.

Имеется также остров Норфолк — внешняя самоуправляемая территория Австралии с населением чуть больше двух тысяч человек. И совсем уж крошечное образование — остров Лорд-Хау, он принадлежит Австралии. Согласно последней переписи, там проживает 347 человек.

Негусто, конечно, для континента. Но в Антарктиде людей и государств и того меньше, однако её континентальный статус никто не оспаривает.

Сейчас я предлагаю взять контурные карты и попробовать обозначить на них очертания нового континента. А на дом такое задание, запишите: «Подготовить доклад о Зеландии по одной из тем на выбор: “Рельеф”, “Флора и фауна”, “Полезные ископаемые”, “Население”».

Урок 4

// Перспективы географической науки

Добрый день! Начинаем. Эй, на задней парте, перестаньте исполнять боевые танцы маори. Включаемся в урок. Сегодня у нас последнее занятие по Зеландии. Давайте подумаем, для чего учёным мог понадобиться новый континент.

Обратите внимание: авторы статьи в журнале Geological Society of America живут как раз в странах гипотетической Зеландии. Можно предположить, что ими движет региональный патриотизм. Одно дело — быть жителем островка в пыльной части глобуса, другое — представлять целый континент.

Возможен и более корыстный интерес. Страна, которой принадлежит континентальная плита, имеет больше прав на разработку полезных ископаемых у её берегов. Вспоминаем значение слова «шельф» и дискуссии вокруг Арктики. Но давайте не будем думать, что все учёные такие меркантильные. Мне кажется, часто ими движет просто любовь к науке.

Это не просто булыжники, это главные породы земной коры. Слева базальт (океаническая кора), справа гранит (континентальная).

Подозреваю, что на моих уроках вы не раз задумывались: «А зачем вообще нужна география?» ЕГЭ по ней большинству не сдавать, для практических нужд хватает Google Maps. Самое обидное: никаких великих открытий в этой области случиться уже не может. Зачем тогда идти в географы? Вот астрофизики обещают разгадать тайну тёмной материи, биологи собираются остановить старение, с человеческой психикой вообще ничего не понятно… А географы? Все крупные объекты уже нанесены на карту. Никто не откроет ещё одну Америку и не достигнет второго Южного полюса. Остаётся лишь уточнять детали.

Но вот случается событие планетарного масштаба — новый континент. Задействованы самые передовые технологии. Согласитесь, изучать химический состав океанского дна — это небанально. Тут и физика, и химия, и космическая съёмка, и компьютерное моделирование. Да и сама неопределённость понятия «континент» говорит о том, что в географии ещё полно работы. В общем, любите эту науку, нас ждёт ещё немало сенсаций!

Запишите домашнее задание: «Самостоятельно ознакомиться со статьёй: Nick Mortimer et al. Zealandia: Earth’s Hidden Continent // GSA Today. March/April 2017. Vol. 27. Issue 3. Кратко изложить её содержание своими словами». На следующем уроке мы будем говорить уже не о Земле, а о других планетах Солнечной системы и иных звёздных системах. До свидания!

Что думают о Зеландии российские учёные

Алексей Гончаров, кандидат геолого-минералогических наук, доцент СПбГУ

// Можно ещё поставить вопрос о Мадагаскаре

Крупные литосферные плиты действительно совпадают с известными нам названиями континентов. При этом далеко не всегда отдельная литосферная плита с корой континентального типа — это отдельный континент. Участок суши должен быть обширным и омываться водами Мирового океана, важен также историко-культурный контекст. Например, выделяют Индостанскую, Аравийскую и Филиппинскую плиты, которые тем не менее не считают отдельными континентами, а относят к Азии. И наоборот, единую с геологической точки зрения Евразийскую литосферную плиту чаще всего разделяют на Европу и Азию.

Вопрос о выделении Зеландии в качестве отдельного континента далеко не единственный. Аналогичный вопрос можно поставить о Мадагаскаре или Кергелене, ведь окрестности этих островов имеют признаки континента.

Исследование новозеландских геологов носит по большей части популистский характер. Но есть у него и положительные стороны: оно указывает на наличие несогласованности в определениях и привлекает внимание общественности к вопросам строения и эволюции Земли. Так что в любом случае действия и цели авторов статьи можно трактовать как положительные.

Елена Таможняя, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой методики преподавания географии МПГУ

// Не нужно заучивать точные определения

Я тоже прочитала эту любопытную статью. С точки зрения школьной географии никаких серьёзных противоречий здесь нет. Мы знакомим школьников с теорией литосферных плит и эволюцией земной коры. Говорим, что в пределах литосферных плит есть участки с океанической и континентальной земной корой. При этом какие-то участки континентальной коры могут находиться и под водой. На многих тектонических картах восточная часть Австралийской плиты давно показана как континентальная.

Что касается терминов — на мой взгляд, школьникам не нужно заучивать точные определения, тем более что в учебниках они могут различаться. Учащиеся должны знать основные признаки континента и уметь сформулировать определение своими словами.

Павел Плечов, доктор геолого-минералогических наук, директор Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана, профессор геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

// Камчатка же не претендует на статус континента

Общего определения понятия «континент», наверное, не существует. В географическом смысле это очень крупная, протяжённая, отделённая от других массой воды часть суши. С точки зрения геологии шельф и внутренние моря (например, Балтийское) являются частью континента. Я бы добавил, что необходима мощная кора континентального типа (больше 35 километров) и докембрийское основание (более 540 млн лет). Ещё для континентов характерен специфический вулканизм, который приводит к появлению особых горных пород: кимберлитов, лампроитов, карбонатитов и т. д.

Статья новозеландцев мне показалась недостаточно обоснованной. Во-первых, мощная кора континентального типа у Зеландии отсутствует. У любого из существующих континентов есть места, где она превышает 40 километров. А здесь только Новая Зеландия имеет мощность 25–35 километров, остальные части ещё меньше. Это сравнимо с Камчаткой и Японией, которые не претендуют на звание континентов.

Во-вторых, большинство осадочных и магматических комплексов Зеландии моложе 80 млн лет, то есть появились уже после распада Пангеи и Гондваны. В-третьих, не отмечены признаки континентального вулканизма… Думаю, этих аргументов достаточно.

Ярослав Трихунков, кандидат географических наук, доцент МПГУ

// Это скорее палеоконтинент

О существовании Новозеландского, или Тасманийского микроконтинента известно давно. Нынешнее открытие, на мой взгляд, заключается в том, что новозеландцы доказали материковую природу коры части Тасманова моря, за счёт чего площадь всего блока континентальной коры возросла. Его размеры действительно внушительны, что, казалось бы, переводит его из разряда микроконтинентов в континенты именно с геологической точки зрения. Но, на мой взгляд, говорить следует скорее о палеоконтиненте Зеландии — осколке суперконтинента Пангея, существовавшего много миллионов лет назад на рубеже палеозоя — мезозоя.

Что же касается формального понятийного аппарата наук о Земле, то он зачастую работает не так строго, как в физике или астрономии, поскольку многое сложилось исторически. Взять хотя бы почти идентичные Аравийское море и Бенгальский залив. Подобных примеров можно привести множество. Так исторически сложилось — вот и весь ответ.

Саид Абдульмянов, кандидат географических наук, доцент кафедры географии МГПУ

// Земля очень динамичная

С большим удовольствием прочитал статью о «континенте Зеландия». Данные, приведённые в ней, можно расценивать как очередной аргумент в пользу теории литосферных плит (глобальной тектоники) и напоминание о том, что не существует статичных геологических условий.

В недрах Земли, как и на её поверхности, идут динамичные процессы образования разных форм рельефа: новых очертаний береговой линии, новых глубин и новой суши. Эти процессы происходят достаточно быстро — с точки зрения геологии. В качестве примера можно привести погружающееся в море побережье Греции или постоянно растущее Тибетское плато.

Источник: научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера»

Автор: Григорий Тарасевич