Космическая движуха

НАСА и General Atomics проводят испытания ядерного топлива для будущих миссий на Луну и Марс

Автор : Джулиан Доссетт

Первоисточник

Ракеты, приводимые в движение ядерными реакторами, могли бы сократить время, необходимое для полёта на Марс.

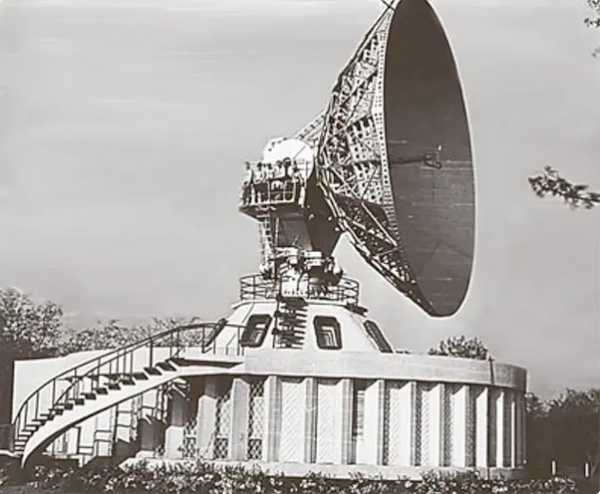

Рендеринг гипотетического космического корабля с ядерной тепловой силовой установкой. (Изображение предоставлено General Atomics)

Когда-нибудь первые люди, отправившиеся на Марс, смогут добраться до места назначения на ракете, приводимой в движение ядерным реактором. Но прежде чем это произойдёт, технологиям ядерной термодинамической тяги (NTP) предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем отправить астронавтов в космос на ядерной ракете.

Однако ранее в этом месяце компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) в сотрудничестве с НАСА достигла важной вехи на пути к использованию ракет NTP. В Центре космических полётов имени Маршалла НАСА в Алабаме компания General Atomics протестировала новое топливо для реактора NTP, чтобы выяснить, может ли оно работать в экстремальных условиях космоса.

По словам руководства компании, испытания показали, что топливо может выдерживать суровые условия космического полёта. «Мы очень воодушевлены положительными результатами испытаний, которые доказывают, что топливо может выдерживать эти эксплуатационные условия, что приближает нас к реализации потенциала безопасной и надёжной ядерной тепловой тяги для полётов в окололунную область и в дальний космос», — заявил в своём заявлении президент General Atomics Скотт Форни.

Чтобы протестировать топливо, компания General Atomics взяла образцы и подвергла их шести тепловым циклам, в ходе которых с помощью горячего водорода температура быстро повышалась до 2600 градусов по Кельвину или 4220 градусов по Фаренгейту. Любое ядерное топливо для термоядерных двигателей на борту космического корабля должно выдерживать экстремальные температуры и воздействие горячего водорода.

Чтобы проверить, насколько топливо устойчиво к таким условиям, General Atomics провела дополнительные испытания с различными защитными функциями, чтобы получить дополнительные данные о том, как различные усовершенствования материалов улучшают характеристики топлива в условиях, аналогичных условиям ядерного реактора. По словам компании, испытания такого типа проводились впервые.

«Насколько нам известно, мы являемся первой компанией, которая использовала установку для испытаний компактных топливных элементов в условиях окружающей среды (CFEET) в Центре космических полётов имени Маршалла НАСА для успешного тестирования и демонстрации долговечности топлива после термических циклов при типичных для водорода температурах и скоростях нарастания мощности», — заявила Кристина Бэк, вице-президент General Atomics по ядерным технологиям и материалам, в том же заявлении.

NASA и General Atomics протестировали топливо, подвергая его воздействию температур до 3000 Кельвинов (4940 градусов по Фаренгейту или 2727 градусов по Цельсию), и обнаружили, что оно хорошо работает даже при таких высоких температурах. По словам Бэка, это означает, что система NTP, использующая это топливо, может работать в два-три раза эффективнее, чем современные ракетные двигатели.

Одна из основных причин, по которой НАСА хочет создавать ракеты на с ядерным тепловым двигателем, заключается в том, что они могут быть намного быстрее, чем ракеты, которые мы используем сегодня и которые работают на традиционном химическом топливе.

Более быстрое время полёта может снизить риски для астронавтов, поскольку для более длительных полётов требуется больше припасов и более надёжных систем для поддержки астронавтов во время их пребывания в пункте назначения. Кроме того, существует проблема радиации: чем дольше астронавты находятся в космосе, тем большему воздействию космической радиации они подвергаются. Более короткое время полёта может снизить эти риски, приближая возможность пилотируемых полётов в дальний космос.

В 2023 году НАСА и Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) объявили, что работают над ядерным тепловым ракетным двигателем, чтобы НАСА могло отправить пилотируемый космический корабль на Марс. Агентство надеется провести демонстрацию уже в 2027 году.

Спутниковые станции радиоэлектронной разведки России (часть 2)

Автор : Барт Хендрикс

Понедельник, 27 января 2025 г.

Первоисточник

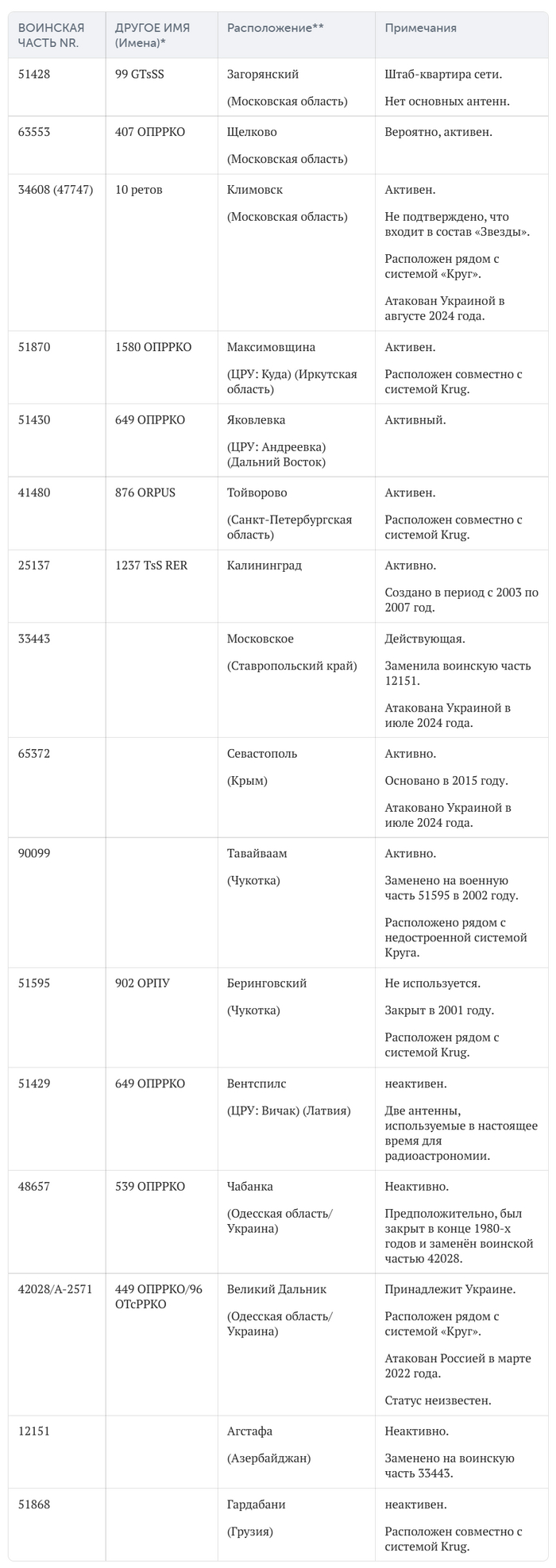

Антенные системы

Все станции радиотехнической разведки ГРУ и КГБ оснащены широким спектром параболических антенн. Некоторые сведения об антеннах, построенных в советское время для сети ГРУ «Звезда», доступны. [1] Первая станция «Звезда» под Вентспилсом в Латвии была оснащена тремя антеннами: 32-метровой антенной TНA-400, 16-метровой антенной TНA-110 и 8-метровой антенной TНA-97. Они также были установлены на площадке «Звезда» недалеко от Яковлевки на Дальнем Востоке, хотя в одном источнике диаметр TНA-97 там указан как 12 метров. Другая антенна диаметром 25 метров была известна как TНA-210. Антенны также были названы в честь планет Солнечной системы (Юпитер, Сатурн, Уран и Плутон), но есть противоречивая информация о том, какая антенна как называлась.

Все станции радиотехнической разведки ГРУ и КГБ оснащены широким спектром параболических антенн.

Все или некоторые из них были созданы конструкторским бюро ОКБ МЭИ в Москве в сотрудничестве с институтом в Ростове-на-Дону (ныне известным как Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи или РНИИРС). Самая большая из них, ТНА-400, представляла собой модифицированную версию антенны, которая была построена под Симферополем на Украине в начале 1960-х годов для связи с советскими лунными и межпланетными зондами. (Помимо этого, он также использовался для подслушивания переговоров между астронавтами «Аполлона» и Центром управления полётами в Хьюстоне в рамках секретной программы «Поиск».) Как упоминалось в первой части, антенны TНA-400 и TНA-110 возле Вентспилса были переоборудованы для астрономических наблюдений после распада Советского Союза и переименованы в РТ-16 и РТ-32. Насколько можно судить, большие антенны советской эпохи на площадке возле Яковлевки и сегодня используются для спутниковой разведки.

32-метровая антенна TNA-400 на территории ГРУ под Яковлёвкой. Она была перекрашена через некоторое время после того, как было сделано это фото. Источник: российские социальные сети.

Самая большая антенна, которую в настоящее время можно увидеть на других объектах ГРУ, — это примерно 25-метровая антенна на станции в Тоиворово в Санкт-Петербургской области. На нескольких объектах есть антенны размером около 16 и 12 метров. Некоторые из них могут быть дальнейшими модификациями антенн ТНА-210, ТНА-110 и ТНА-97, разработанных ещё в советское время. Все эти типы антенн упоминаются в статье РНИИРС за 2015 год, в которой обсуждаются улучшения их характеристик. [2] На станциях ГРУ также используются антенны меньшего размера.

25-метровая параболическая антенна на станции ГРУ «Звезда» 41480 в Тоирово. Источник: российские социальные сети.

Всё, что известно об антеннах на объектах КГБ советской эпохи, содержится в рассекреченном отчёте ЦРУ за 1983 год, в котором указаны диаметры антенн — 25, 12 и 7 метров. Антенны таких размеров до сих пор можно увидеть на объектах ФСБ в дополнение к 16-метровым антеннам и антеннам меньшего размера. 25-метровые антенны есть только на двух объектах — в Хабаровском крае и в Крыму. В одной докторской диссертации, которую можно связать с сайтами ФСБ, упоминаются антенны под названиями TНA-7, TНA-7M, TНA-9, TНA-12 и TНA-16, где цифры обозначают их диаметр. [3]. В документах о закупках, связанных с сайтами ФСБ, упоминаются антенны под названиями «Кентавр», «Тантал», «Персей», «Эскорт» и «Ребус». Среди компаний, участвовавших в создании этих антенн, — НИИ «Радио», ОКБ МЭИ и НПП «АТС».

Помимо традиционных параболических антенн, на некоторых объектах также установлены так называемые многолучевые торовые антенны (MBTA). В то время как параболические антенны могут принимать сигналы только с одного спутника за раз, MBTA способны одновременно перехватывать сигналы с нескольких спутников. Они установлены на объекте ГРУ в Климовске, на объекте ФСБ в Дубовом Рынке и на бывшем объекте КГБ в Доброалександровке (сейчас принадлежит Украине. Примерно в 2005–2006 годах в Климовске была построена 30-метровая MBTA, а примерно в 2017 году — чуть меньшая, около 15 метров (см. изображение в заголовке этой статьи). Примерно в 2006–2011 годах на Дубовом Рынке появилась антенна такого же размера, которую можно увидеть на спутниковом снимке этой станции в части 1. Возможно, это многолучевая антенна, которую в некоторых документах о закупках называют «Веер» («вентилятор»).

На станции в Доброалександровке установлен массивный 80-метровый МБТА, самый большой в своём роде в мире. Считается, что он был построен в 1987 году и, должно быть, был одной из жемчужин спутниковой сети прослушивания КГБ. В 2009–2010 годах сами украинцы установили МБТА меньшего размера — 17 метров. Неизвестно, уцелели ли какие-либо из них после предполагаемого российского удара в марте 2024 года.

Многолучевые тороидальные антенны также установлены на нескольких постах прослушивания, которыми управляет Агентство национальной безопасности США за пределами страны. Первый из них появился примерно в 2007 году, что, как ни странно, произошло через 20 лет после того, как русские начали использовать такие антенны для этих целей на объекте в Доброалександровке. Они могут иметь угол обзора до 75 градусов, что позволяет им одновременно принимать спутниковые передачи с трёх десятков геостационарных спутников без снижения производительности. Более того, большое количество транспондеров на всех этих спутниках можно отслеживать одновременно. [5]

Массивное 80-метровое МБТА на площадке в Доброалександровке, Украина (фотография сделана в 2008 году). Источник

Статьи, которые почти наверняка связаны со станциями спутникового перехвата ФСБ, дают некоторое представление о проблемах, с которыми они сталкиваются при наблюдении за спутниками на геостационарной орбите. Геостационарные спутники кажутся относительно низко расположенными на небе с территории России, особенно из северных регионов страны. Поскольку антенны должны быть направлены близко к горизонту, они более подвержены фоновым помехам. Один из экспериментов, проведённых в рамках этого исследования, заключался в приёме сигналов с радиомаяка, установленного на борту Intelsat 10-02. [7] Другие исследования ФСБ, проведённые в начале прошлого десятилетия, были посвящены методам приёма сигналов с частотами до трёх гигагерц с геостационарных спутников, находящихся на границе видимости с территории России. [8]

Ключевой вопрос заключается в том, на какие спутники нацелены станции-шпионы и какую информацию они пытаются с них получить.

Странная особенность наблюдается на объектах ГРУ в Максимовщине и Калининграде. Она представляет собой нечто похожее на купол, окружённый пятью идентичными конструкциями. На объекте в Максимовщине сооружение впервые появляется на снимках Google Earth в сентябре 2016 года, а на предыдущих снимках в июне 2015 года его не было. В Калининграде процесс строительства шёл гораздо медленнее. Пять «лепестков» появились впервые в апреле 2014 года, а центральная структура — всего четыре года спустя. Эти особенности до сих пор не поддаются объяснению. Возможно, они не имеют ничего общего со спутниковой разведкой.

Целевые спутники

Ключевой вопрос заключается в том, на какие спутники нацелены станции-шпионы и какую информацию русские пытаются из них извлечь. Всё, что можно узнать из российских источников, — это некоторые подробности о целях сети ГРУ «Звезда» в советские времена.

Офицер ГРУ, служивший в подразделении 51430 «Звезда» под Яковлевкой на Дальнем Востоке России в конце 1970-х — начале 1980-х годов, так описал функции трёх изначально построенных там антенн:

TНA-400: перехват сигналов спутников связи Intelsat IV на частотах до 4200 мегагерц

TНA-110: перехват сигналов американских военных спутников связи на частотах до 7800 мегагерц

TНA-97: перехват сигналов иностранных разведывательных спутников на частотах до 2500 мегагерц [9]

Радиотехническая разведка иностранных спутников была необходима для выполнения, по-видимому, ключевой первоначальной задачи «Звезды», а именно для выявления потенциальных целей для противоспутниковых атак (см. часть 1). Вопрос в том, какими могли быть эти цели. Продемонстрированный потолок советских спутников-перехватчиков «ИС» составлял около 1000 километров, поэтому любые цели ограничивались орбитами ниже этой. Наиболее очевидными из них были спутники для фоторазведки, но известно, что они не связывались ни с какими наземными станциями в окрестностях Советского Союза.

Согласно одной из версий, возможной целью «Звезды» были американские спутники радиотехнической разведки на геостационарной орбите. Согласно одному из источников, одной из первоначальных функций комплекса «Звезда» под Вентспилсом в Латвии был приём сигналов, передаваемых американскими спутниками на наземные станции в Англии. [11] Вероятно, речь шла о Менвит-Хилл в Йоркшире, крупной американской базе радиотехнической разведки, которая использовалась не только для перехвата трафика иностранных спутников связи, но и для управления американскими спутниками радиотехнической разведки на геостационарной орбите. Антенна TНA-97, которая, как утверждается, использовалась для радиотехнической разведки разведывательных спутников, находилась не только в Яковлевке, но и в Вентспилсе. Диапазон её частот («до 2500 мегагерц») позволяет предположить, что она могла принимать только телеметрию с этих спутников, которая обычно передаётся на таких низких частотах. Сообщается, что сама разведывательная информация была отправлена на Землю с помощью узколучевой антенны на частоте 24 гигагерца (что соответствует 24 000 мегагерцам). [12]

По всем признакам, основной целью станций радиотехнической разведки был сбор разведданных.

Насколько известно, Менвит-Хилл начал использоваться в качестве станции управления спутниками SIGINT с запуском спутников CHALET COMINT в 1978 году. Однако возможно, что Вентспилс также контролировал предыдущую серию геостационарных спутников SIGINT. Они назывались CANYON и были запущены в период с 1968 по 1977 год и управлялись со станции в Бад-Айблинге в Западной Германии, которая находилась значительно ближе к Вентспилсу, чем Менвит-Хилл. Неясно, какие разведывательные спутники могла прослушивать станция в Яковлевке. Расположенная недалеко от тихоокеанского побережья СССР, она находилась далеко от наземных станций американских разведывательных спутников. Конечно, геостационарные спутники радиотехнической разведки были вне досягаемости советских спутников-перехватчиков. Основываясь на имеющейся информации, можно лишь предположить, что первоначальная цель «Звезды» — выявление целей противоспутниковых систем — вскоре отошла на второй план.

Все указывает на то, что основной целью станций радиотехнической разведки был сбор данных о радиоэлектронной борьбе. Для КГБ это, должно быть, было единственной целью с самого начала, поскольку его не интересовала радиотехническая разведка военных спутников. Спутники Intelsat можно однозначно идентифицировать как цели советской эпохи не только для станции «Звезда» под Яковлевкой, но и для станции под Вентспилсом. [13] Интерес к этим спутникам неудивителен. С момента запуска в 1965 году и до начала 1980-х годов они были единственными международными телекоммуникационными спутниками и отвечали за подавляющее большинство коммуникационных потоков между странами и континентами. Помимо гражданских коммуникаций, они также обеспечивали дипломатические и правительственные связи, что представляло особый интерес для разведывательных служб. Создание Intelsat в 1964 году стало одной из основных движущих сил, повлиявших на создание сети станций радиотехнической разведки Агентства национальной безопасности США, и, возможно, то же самое можно сказать и о его советском аналоге.

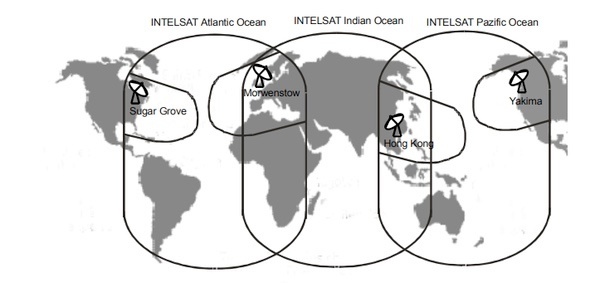

К тому времени, когда в 1970-х годах начали работать советские радиолокационные станции, спутники Intelsat обеспечивали глобальное покрытие. Спутники Intelsat IV и IVA, запущенные в течение этого десятилетия, имели так называемые «глобальные лучи», которые покрывали Атлантический, Тихий и Индийский океаны, а также «зональные лучи», которые покрывали меньшие территории, в частности восточную часть США, западную часть США, западную Европу и восточную Азию. Как видно на карте ниже, АНБ требовалось всего четыре станции радиотехнической разведки для мониторинга всех этих лучей. [14]

Поскольку глобальные лучи перекрывали друг друга над Советским Союзом, их все могла видеть советская сеть, которая простиралась от западных до восточных границ страны. Зональные лучи, охватывающие Западную Европу и Восточную Азию, были видны со станций в западной и восточной частях Советского Союза. Дополнительное покрытие луча в Восточной Азии могли обеспечивать станции ГРУ «Звезда» во Вьетнаме и Бирме. Зональный луч, покрывающий западную часть США, возможно, находился в пределах досягаемости станции в Лурдесе, Куба, но луч, покрывающий восточную часть США, был вне зоны видимости. Ситуация стала гораздо более сложной в 1980-х годах и позже с появлением новых международных спутниковых операторов, таких как Eutelsat и Inmarsat, и более широким использованием узких лучей, многие из которых не попадали на советскую территорию.

Спутники Intelsat IV и IVA работали в C-диапазоне с частотами нисходящей связи от 3700 до 4200 мегагерц. Низкая мощность передач в C-диапазоне изначально требовала использования больших параболических антенн, таких как 32-метровая TНA-400 в Вентспилсе и Яковлевке. Позже, по мере развития технологий, такие сигналы можно было принимать с помощью антенн размером менее 10 метров. Такие антенны также были способны принимать высокочастотные сигналы в Ku-диапазоне, который приобрёл популярность в 1980-х годах.

Утверждение о том, что сеть «Звезда» также предназначалась для наблюдения за спутниками военной связи, подтверждается одним из отчётов о её использовании для перехвата сигналов со спутников второго поколения системы связи поддержки обороны США (DSCS II). Они начали летать в 1971 году и передавали сигналы в X-диапазоне. Сообщалось, что диапазон частот 16-метровой антенны TНA-110 (до 7800 мегагерц) действительно находился в нижней части этого диапазона. Когда сотрудникам советской разведки стало известно о планах по запуску спутников DSCS II, они поручили специалистам военного научно-исследовательского института ЦНИИ-18 разработать так называемый малошумящий усилитель, который можно было бы использовать для приёма сигналов со спутников DSCS II, находящихся над Атлантическим и Индийским океанами. Устройство было установлено на станции «Звезда» в Чабанке (Украина), где была только 12-метровая параболическая антенна, а не 16-метровая ТНА-110.

В нескольких рассекреченных документах ЦРУ, касающихся советских станций, очень мало информации о том, что американская разведка знала об их целевых спутниках. В них упоминается только разведка в области связи, а в одном отчёте за 1982 год отдельно говорится о мониторинге сети Intelsat со стороны КГБ и ГРУ. В другом отчёте, опубликованном в 1977 году, говорилось, что объект под Вентспилсом отвечал за «перехват космических аппаратов США [включая «Скайлэб»]». [16] Ещё одним признаком того, что станции, возможно, также следили за американскими пилотируемыми космическими миссиями, являются воспоминания ветерана «Яковлевки», который пишет, что его команда следила за первым полётом «Спейс шаттла» в апреле 1981 года. Неясно, какую информацию пытались таким образом собрать русские, хотя, возможно, они проявляли особый интерес к специальным военным миссиям шаттлов, которые проводились позже.

COMINT, по-видимому, с самого начала была единственной целью аналогичной программы, проводимой Агентством национальной безопасности США. Как стало известно из документов, опубликованных Эдвардом Сноуденом в прошлом десятилетии, программа АНБ под общим названием FROSTING была создана в 1966 году, в том же году, когда официально стартовала программа ГРУ «Звезда». Она состояла из двух подпрограмм. Одна из них, под названием TRANSIENT, была нацелена на советские спутники, в основном на спутники связи «Молния», которые использовались как для правительственной, так и для военной связи. Другая, под названием ECHELON, предназначалась для скрытого перехвата передач со спутников Intelsat. Две параллельные операции позже были объединены в глобальную систему под названием FORNSAT (иностранная спутниковая разведка).

Главной целью ECHELON было прослушивание невоенных объектов, таких как правительства, организации, предприятия и частные лица практически во всех странах мира, включая союзников США. Вместо того чтобы следить за конкретными людьми, ECHELON без разбора перехватывал очень большие объёмы сообщений, а затем с помощью компьютерных алгоритмов извлекал из них всё ценное. Этот режим работы, получивший название «Собери всё», позже стал возможен благодаря появлению многолучевых тороидальных антенн, которые могут одновременно отслеживать сигналы с нескольких десятков спутников. Важной причиной, по которой АНБ ввело такие антенны, было расширение доступа к глобальному интернет-трафику, передаваемому через спутники. [17]

Между ними было мало сотрудничества в области радиотехнической разведки, и соглашения о разделении труда соблюдались не всегда.

Например, и КГБ, и ГРУ нередко использовали секретные разведывательные станции радиоперехвата в одних и тех же российских посольствах по всему миру.

В открытом доступе нет информации о спутниках, которые в настоящее время отслеживают станции ГРУ и ФСБ. ГРУ, возможно, по-прежнему заинтересовано в разведывательных спутниках, поскольку антенны TНA-97, использовавшиеся для этой цели в 1970-х годах (или их модификации), по-видимому, до сих пор применяются. База АНБ в Менвит-Хилл, Англия, по-прежнему служит центром управления геостационарными спутниками SIGINT США, но невозможно сказать, являются ли они по-прежнему целью для российских станций радиотехнической разведки. Что касается спутников военной связи, то развитие методов шифрования данных, должно быть, постепенно усложнило перехват данных с таких спутников. Основное внимание, скорее всего, уделяется огромному количеству коммерческих спутников связи, которые сейчас заполняют геостационарный пояс. Используют ли русские также метод «собери всё», остаётся только догадываться. Хотя на некоторых станциях есть многолучевые тороидальные антенны, компьютерные технологии, необходимые для обработки данных, могут быть не такими продвинутыми, как те, что используются АНБ.

Изучив ориентацию антенн на снимках Google Earth, можно определить, что российская сеть охватывает часть геостационарного пояса, простирающегося примерно от 180° в. д. до 20° з. д., то есть примерно всё, что можно увидеть с территории России. В отличие от неё, сеть, которой АНБ управляет совместно с международными партнёрами, распространена по всему миру, как в северном, так и в южном полушариях, и обеспечивает глобальный охват. Исследование, проведённое в 2015 году, показало, что в то время система состояла из 14 станций и в общей сложности около 232 антенн. [18] Недостаток покрытия в России может быть хотя бы частично компенсирован перехватом спутниковых данных с помощью параболических антенн, установленных на крышах посольств. Такие антенны можно увидеть на крышах российских посольств по всему миру, и по крайней мере некоторые из них могут использоваться для сбора данных со спутников.

С помощью приложения под названием dishpointer (предназначенного для настройки домашних спутниковых антенн) можно получить приблизительное представление о том, на какие спутники направлены антенны на объектах ГРУ и ФСБ. Судя по всему, интерес к спутникам Intelsat сохраняется, а другими популярными целями являются спутники Eutelsat и Inmarsat. В одном отчёте за 2008 год спутник Inmarsat 4-F2 был назван вероятной целью наблюдения для станции ФСБ (номер 49911) в Псковской области недалеко от Эстонии. [19] С тех пор этот спутник был перемещён в другое место, где он находится вне досягаемости этой станции, но, судя по ориентации антенн, новой целью для станции может стать Inmarsat-GX5 на 11,0° в. д., зона покрытия которого простирается почти до границы Эстонии с Россией. Похоже, что некоторые из антенн станций в центральной и восточной частях России направлены на спутники, принадлежащие китайским операторам.

Еще один вопрос, требующий решения, заключается в том, почему было решено создать две независимые сети, которыми будут управлять ГРУ и КГБ / ФСБ. Многие станции находились и до сих пор находятся в одном и том же районе и, следовательно, в одних и тех же спутниковых маршрутах. Показательным примером являются ныне выведенные из эксплуатации станции, которые были у обоих разведывательных агентств в Джорджии (№ 51868 и 61615), которые находились всего в шести километрах друг от друга.

Учитывая их опыт, было бы логично предположить, что ГРУ занималось исключительно военными спутниками, а КГБ/ФСБ — правительственными/коммерческими спутниками. Однако, вероятно, всё не так просто. Как отмечается в одной из книг по истории советской радиотехнической разведки, исторически сложившееся соперничество между двумя организациями означало, что они мало сотрудничали в своих усилиях по радиотехнической разведке и что соглашения о разделении труда не всегда соблюдались. Например, и КГБ, и ГРУ нередко использовали подпольные разведывательные станции радиоперехвата в одних и тех же российских посольствах по всему миру, которые часто следили за одними и теми же объектами без какой-либо координации усилий. [20] Аналогичным образом, спутниковые станции радиотехнической разведки могут наблюдать за одними и теми же объектами, как бы расточительно это ни казалось.

ФСБ, по-видимому, также управляет космической системой сбора данных радиотехнической разведки, которая, скорее всего, является продолжением её наземной сети. Она состоит из двух спутников, запущенных под официальными названиями «Луч» и «Луч-5Х» в сентябре 2014 года и марте 2023 года соответственно. С тех пор они перемещаются по геостационарному поясу, регулярно располагаясь рядом с иностранными правительственными и коммерческими спутниками связи, а также с основными целями — спутниками Intelsat и Eutelsat. Два спутника, которые внутри страны называются «Олимп» и «Енисей-2», были подробно описаны в предыдущей статье, в которой приводились доказательства того, что они находятся в ведении 16-го центра ФСБ. [21] Одна или несколько полезных нагрузок спутников предоставляются компанией «НИИ Радио», которая тесно связана с 16-м центром, а также производит некоторые антенны, используемые в наземной сети радиотехнической разведки ФСБ. Вполне возможно, что данные, перехваченные этими спутниками, отправляются на один или несколько объектов ФСБ по сбору информации на территории России. Аналогичным образом данные, полученные аналогичными американскими спутниками PAN и NEMESIS, передаются на американскую базу SIGINT в Менвит-Хилл в Англии.

«Луч-Олимп» находится рядом с Intelsat-37E с лета 2022 года, что может указывать на то, что у него заканчивается топливо. Более новый спутник «Луч-5X/Енисей-2» по-прежнему очень активен и каждые несколько месяцев перемещается к новому целевому спутнику. С апреля по июнь прошлого года он находился рядом со спутником Astra A4, принадлежащим люксембургскому спутниковому оператору SES, который транслирует ряд украинских телеканалов. Некоторые из них были выведены из строя незадолго до и после запуска «Луча-5X», но, судя по всему, помехи были вызваны наземными излучателями на российской территории, а не самим спутником «Луч-5X». Другие западные спутники связи также становились жертвами таких электронных атак, когда ни один из спутников «Луч» не находился поблизости. (Для полноты картины следует добавить, что поступали сообщения о том, что Украина глушила российские спутниковые трансляции.)

В отличие от наземных станций сбора данных радиотехнической разведки, которые могут принимать только сигналы, идущие по нисходящей, спутники «Луч» должны быть способны перехватывать сигналы, идущие по восходящей к целевым спутникам. Это даёт несколько возможных преимуществ. Это позволит им определять местоположение передатчиков, а также регистрировать частоты восходящей связи, что, в свою очередь, может помочь глушить некоторые транспондеры. Кроме того, они должны быть способны отслеживать трафик, который не могут перехватить наземные станции. С территории России видны только некоторые нисходящие лучи целевых спутников. Вместо использования широких лучей современные спутники связи с высокой пропускной способностью используют множество точечных лучей для покрытия относительно небольших зон обслуживания. Есть свидетельства того, что по крайней мере одна полезная нагрузка на борту "Луча-5Х" предназначена для приема таких узких лучей на частотах Ka-диапазона, а затем преобразования их в L-диапазон для нисходящей связи с наземными станциями.

Новые попытки собрать ELINT на иностранных спутниках

В то время как станции ГРУ и ФСБ в основном или исключительно предназначены для сбора данных радиотехнической разведки, в последние годы было введено в эксплуатацию несколько новых систем для сбора данных радиоэлектронной разведки с иностранных спутников. Они не управляются разведывательными службами. Вместо этого они были разработаны как часть российской сети космического наблюдения, которая постоянно отслеживает события на околоземной орбите. Она состоит из независимых военных и гражданских компонентов (сеть СККП Министерства обороны и сеть АСПОС ОКП Роскосмоса) и в основном включает радары, которыми управляют исключительно военные, и оптические телескопы, которыми управляют как военные, так и Роскосмос. Однако, в отличие от систем космического наблюдения других стран, она также включает несколько систем радиотехнической разведки.

Частью СККП являются системы «Момент» и «Следопыт», которые, согласно официальным документам, используются для «наблюдения за спутниками, излучающими радиоволны». «Момент» состоит из одного объекта рядом со штаб-квартирой СККП в Ногинске-9 (примерно в 60 километрах к северо-востоку от Москвы), а «Следопыт» состоит из четырёх объектов (в Ногинске-9, Калининградской области, Сибири и на Дальнем Востоке, последний из которых всё ещё строится). Судя по имеющейся информации, «Момент» и «Следопыт», вероятно, предназначены для того, чтобы с помощью анализа перехваченных сигналов получать больше сведений о назначении и конструкции иностранных спутников. Они также могут помогать в отслеживании спутников при дневном свете, если ночью они скрыты от наблюдения облаками или находятся на слишком высокой орбите, чтобы их можно было обнаружить с помощью радаров. «Момент» работает примерно с начала XXI века. «Следопыт», переданный НИИ Радио в 2009 году, явно сильно отставал в развитии и, похоже, был сокращён. [22]

Расположение в Мексике и на Кубе, возможно, позволит KРTM перехватывать телеметрические данные с ракет, запускаемых с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и с мыса Канаверал во Флориде соответственно.

В 2019 году Министерство обороны заказало другой компании, ПАО «Радиофизика», создание системы под названием KРTM («Комплекс радиотехнического мониторинга»). Согласно документации о закупках, её цель — отслеживать телеметрию ракет и спутников на высотах от 80 до 70 000 километров и в диапазоне частот от 2,2 до 2,4 гигагерц. В его основе лежит система «Телемет», которую ранее разработало НПО «Радиофизика» для приёма телеметрических данных при запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок США. Планировалось, что KРTM будет использоваться совместно с набором телескопов сети «АСПОС ОКП» Роскосмоса и работать вместе как так называемый интегрированный комплекс наблюдения (ОКН). ОКН сначала будет установлен во временном месте в России (по-видимому, для тестирования), а затем перенесён в обсерваторию Гильермо Аро на северо-западе Мексики или в неуказанное место на Кубе, что позволит ему наблюдать за объектами, которые невозможно или сложнее обнаружить с территории России.

Расположение в Мексике и на Кубе, возможно, позволит KРTM перехватывать телеметрию с ракет, запускаемых с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и с мыса Канаверал во Флориде соответственно. Стоит отметить, что площадка возле Долины находится прямо на траектории полёта некоторых ракет, запущенных с Байконура и Плесецка. Они могли служить целями для перехвата телеметрических данных системой KРTM. [23]

Наконец, в 2020 году Министерство обороны инициировало ещё один проект радиотехнической разведки, связанный с космосом, под названием «Наст-Р» и поручило его МАК «Вымпел». В судебных документах он был описан как «сеть средств для мониторинга космических радиолокационных систем». МАК «Вымпел» опубликовал несколько технических статей, которые, вероятно, связаны с «Наст-Р».

Один из субподрядчиков «МАК Вымпел» по проекту «Наст-Р» (НИИ СТТ) проводил исследования в области радиоэлектронной борьбы со спутниками-радарами, в частности, в области метода радиоэлектронного противодействия, который заключается в создании ложных целей для радиолокационных станций противника. Это позволяет предположить, что «Наст-Р» предназначен для сбора данных для радиоэлектронной борьбы со спутниками-радарами, пролетающими над территорией России, и предотвращения их использования для обнаружения интересующих целей. Неизвестно, были ли уже внедрены какие-либо элементы «Наста-Р», но есть признаки того, что в нём используется относительно простая серийная технология и что «МАК Вымпел» поставлял аналогичные системы радиолокационного мониторинга иностранному заказчику. [24]

Ссылки в оригинале

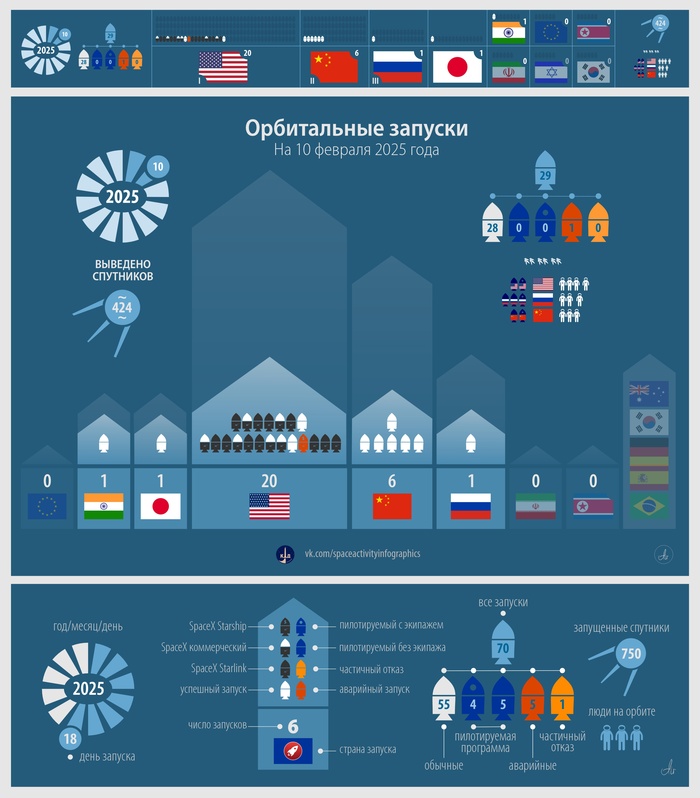

Z-КД: 10 февраля. Без запусков

■ Перенос запуска Starlink на завтра. С космодрома Ванденберг. Привычное.

■ Завтра первый демонстрационный старт Long March 8A. Новинка!

■ Прожиг Booster B15 перед полетом Starship IFT 8. Красивое.

■ Ступень New Glenn разрушилась на орбите. Зафиксировали 67 обломков.

Люди на орбите сегодня

Boeing потерял 2 миллиарда долларов на Starliner, но по-прежнему молчит о планах на будущее

Компания Boeing вернула на пост руководителя проблемной программы Starliner предыдущего менеджера.

Стивен Кларк – 4 февраля 2025 г. 15:44 | 82

Первоисточник

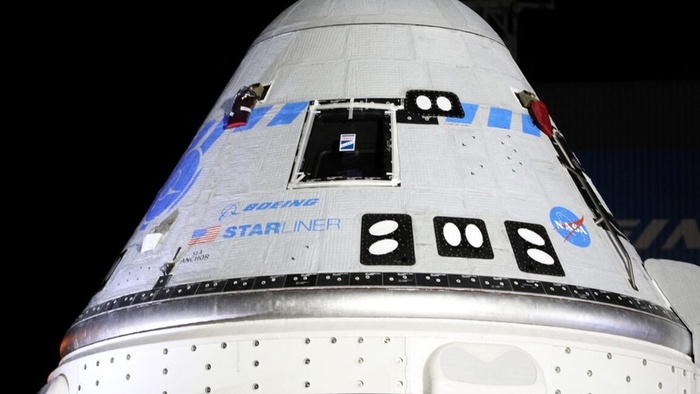

Детальный вид космического корабля CST-100 Starliner в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде в 2021 году. Источник: Фото Грегга Ньютона/AFP через Getty Images

В понедельник компания Boeing объявила, что в прошлом году потеряла 523 миллиона долларов на программе пилотируемых космических кораблей Starliner, что привело к убыткам аэрокосмической компании в размере 2 миллиардов долларов по контракту с НАСА на создание коммерческого экипажа с конца 2019 года.

Обновлённые данные включены в ежеквартальную отчётность Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Сохраняется риск того, что мы можем зафиксировать дополнительные убытки в будущих периодах», — написала Boeing в отчёте.

В 2014 году НАСА выбрало Boeing и SpaceX для разработки и сертификации двух коммерческих транспортных средств для перевозки экипажей. Как и в случае со SpaceX, контракт Boeing, стоимость которого сейчас составляет до 4,6 миллиарда долларов, заключён по фиксированной цене, а это значит, что подрядчик должен будет оплатить перерасход средств, превышающий финансовые обязательства НАСА.

Именно это и произошло. Boeing регистрирует убытки Starliner в своих квартальных отчетах о прибылях с 2020 года, спустя месяцы после того, как первый испытательный полет космического корабля на орбиту не соответствовал поставленным целям. С тех пор на балансе Boeing постоянно возникали убытки или обвинения.

Ранее представители Boeing сообщили, что компания потеряла 375 миллионов долларов на программе Starliner за первые три квартала 2024 года. Добавьте ещё 148 миллионов долларов убытков в четвёртом квартале, и общие убытки Boeing по программе Starliner достигнут 2 миллиардов долларов и, вероятно, будут расти.

Тяжелый год

Последние финансовые потери связаны с тем, что в прошлом году компания Boeing потерпела неудачу в испытательном полёте космического корабля Starliner. Boeing и NASA ожидали, что испытательный полёт подготовит почву для окончательной сертификации космического корабля для начала полётов с экипажем на Международную космическую станцию и обратно.

Вместо этого у космического корабля Starliner возникли проблемы с перегревом двигателей и утечкой гелия после его запуска в июне прошлого года на ракете Atlas V. Несмотря на технические неполадки, корабль доставил экипаж из двух человек— астронавтов НАСА Бутча Уилмора и Суни Уильямс— на космическую станцию, как и планировалось. Однако многочисленные испытания двигательной установки Starliner в космосе и на Земле не убедили руководство НАСА в том, что во время возвращения космического корабля на Землю не возникнет новых проблем.

Представители Boeing не согласились с этим и заявили, что Starliner доставит Уилмора и Уильямса домой.

Но НАСА принимает решения по коммерческой программе пилотируемых полётов, и космическое агентство решило оставить астронавтов Starliner на космической станции и вернуть Starliner на Землю без экипажа. Космический корабль успешно приземлился на парашюте в Нью-Мексико в сентябре.

Тем временем Уилмор и Уильямс всё ещё находятся на космической станции. На прошлой неделе они вышли в открытый космос для выполнения плановых работ по техническому обслуживанию станции. НАСА планирует вернуть двух астронавтов на Землю на космическом корабле SpaceX Crew Dragon в начале апреля, хотя точный график неясен из-за задержек с подготовкой корабля SpaceX Dragon и странных заявлений Илона Маска и президента Трампа на прошлой неделе.

Также неясно, когда и в каком виде космический корабль Starliner от Boeing снова отправится в полёт. Один из вариантов, который рассматривали в НАСА, — это запуск грузового корабля Starliner в конце этого года, что даст возможность проверить изменения в двигательной системе космического корабля. Альтернативой может стать сертификация космического корабля Starliner для полётов с экипажем, несмотря на то, что испытательный полёт с экипажем в прошлом году не был завершён.

Долгосрочное будущее Starliner также под вопросом. Первоначальный контракт НАСА с Boeing на коммерческий экипаж включал шесть полётов с заменой экипажа после сертификации Starliner. НАСА официально разрешило Boeing провести только три из этих полётов.

Тем временем НАСА продлило контракт SpaceX с коммерческим экипажем до миссии Crew-14. Как и в случае с Boeing, изначально SpaceX получила контракт на шесть полётов с ротацией экипажа, но НАСА заказало больше полётов из-за задержек Starliner. SpaceX завершила работу по первоначальному контракту с коммерческим экипажем в 2023 году и сейчас выполняет продление контракта.

НАСА планирует вывести Международную космическую станцию из эксплуатации примерно в 2030 году, поэтому возможности НАСА использовать Starliner для всех шести полётов по контракту на доставку экипажей сокращаются. В ноябре Маск написал в X: «У Starliner нет логической цели, учитывая, что НАСА планирует вывести космическую станцию с орбиты примерно через 5 лет».

Не такое уж новое руководство

Новый руководитель Boeing будет отвечать за всё, что произойдёт со Starliner.

На прошлой неделе компания Boeing подтвердила, что Джон Малхолланд займёт пост руководителя программы Starliner. Он сменит Марка Наппи, который занимал руководящую должность в программе Starliner с 2022 года и уходит из Boeing в конце этого месяца.

Малхолланд руководил программой Starliner с 2011 по 2020 год, когда компания Boeing перевела его на должность руководителя по контракту на техническое обслуживание Международной космической станции. Это произошло после первого орбитального испытательного полёта Starliner без людей на борту, который завершился преждевременно из-за проблем с программным обеспечением.

Хотя Малхолланд не руководил полётами Starliner во время последних неудач, именно под его руководством инженеры принимали проектные решения, которые привели ко многим проблемам Starliner. К ним относятся проблемы с программным обеспечением, из-за которых космический корабль не смог добраться до космической станции во время испытательного полёта в 2019 году, а также использование клапанов в служебном модуле корабля, которые были подвержены коррозии. В 2023 году, всего за пару месяцев до предполагаемого запуска Starliner в рамках испытательного полёта с экипажем, официальные лица обнаружили конструктивную проблему с парашютами Starliner и выяснили, что Boeing установил легковоспламеняющуюся изоленту внутри кабины корабля.

Проблема, из-за которой двигатели Starliner перегрелись в космосе в прошлом году, связана с конструкцией четырёх двигательных отсеков, или «собачьих будок», которые сохраняют тепло, как термос, во время последовательных запусков двигателей. Компания Boeing и Aerojet Rocketdyne, поставщик двигателей для Starliner, одобрили «собачью будку» на раннем этапе программы, за много лет до того, как Starliner впервые полетел в космос.

Стивен Кларк — космический репортёр Ars Technica, освещающий деятельность частных космических компаний и мировых космических агентств. Стивен пишет о взаимосвязи технологий, науки, политики и бизнеса на Земле и за её пределами.

Спутниковые станции радиоэлектронной разведки России (часть 1)

автор : Барт Хендрикс

Понедельник, 20 января 2025 г.

Первоисточник

Российские спецслужбы используют впечатляющую сеть наземных станций для прослушивания иностранных спутников. Большинство, если не все, цели — это спутники связи. Существуют две отдельные сети: одна управляется ГРУ (военной разведкой страны), а другая — ФСБ (одним из наследников КГБ). Большинство этих объектов были созданы ещё во времена Советского Союза и с тех пор модернизированы. Несколько станций, расположенных в бывших советских республиках, пришлось закрыть после распада СССР, но эта потеря была хотя бы частично компенсирована созданием новых объектов на материковой части России и на аннексированном Крымском полуострове. Некоторые из них в последние месяцы подвергались атакам украинских беспилотников, что является явным признаком того, что они играют важную роль в сборе разведданных Россией.

Спутниковые станции подслушивания России в значительной степени окутаны тайной. Некоторые подробности можно найти в рассекреченных отчетах ЦРУ, относящихся к советским временам. Однако большая часть информации в этой статье собрана из различных российских источников, включая онлайн-форумы и сайты социальных сетей, на которые не будут даны отдельные ссылки.

Следует сразу отметить, что Россия — не единственная страна, обладающая сетью спутниковых станций-шпионов. Такие станции также есть у Соединённых Штатов, Китая и нескольких европейских стран. Агентство национальной безопасности США (АНБ) управляет всемирной сетью станций-шпионов в сотрудничестве с четырьмя партнёрами по так называемому альянсу радиотехнической разведки «Пять глаз» (Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания).

Сеть «Звезда» ГРУ

Советская эпоха

Сеть, которой управляет ГРУ, называется «Звезда». Немногие доступные сведения о ее истории восходят к началу 1960-х годов. Она была задумана в военном исследовательском институте под названием 45 НИИ. Он принадлежал 4-м у главному управлению Министерства обороны, которое отвечало за зенитные, противоракетные системы и системы раннего предупреждения. В 1961 году на это управление была возложена дополнительная ответственность за разработку первой в СССР противоспутниковой системы под названием «ИС» (сокращение от «Истребитель Спутников»). В 45-м НИИ был создан специализированный отдел для разработки теоретических основ проекта «ИС».

В последние месяцы некоторые наземные станции стали объектами атак украинских беспилотников, что является явным признаком того, что они играют важную роль в сборе разведданных Россией.

Вскоре исследователи поняли, что перед принятием решения о перехвате вражеского спутника необходимо решить два вопроса. Первый заключался в том, чтобы определить назначение спутника, чтобы оценить, стоит ли его атаковать, а второй — в том, чтобы точно рассчитать его орбитальные параметры для успешного перехвата. Последнюю задачу можно было в значительной степени решить с помощью наземных оптических и радиолокационных систем. Хотя орбита спутника также могла бы дать важные подсказки о его назначении, исследователи пришли к выводу, что дополнительную информацию о его миссии можно было бы получить, перехватив сигналы, которые он передавал на землю. Они подсчитали, что это увеличило бы шансы положительного определения его цели на 20-30%. Это также позволило бы определить, являются ли космические объекты, пролетающие над территорией России, действующими спутниками или просто космическим мусором.

В начале 1963 года представители 4-го управления впервые обратились к руководству КГБ и ГРУ с просьбой обсудить целесообразность и возможность создания наземной сети станций для прослушивания иностранных спутников. У них были веские основания поднимать этот вопрос перед разведывательными службами страны, поскольку в обеих уже были отделы, специализирующиеся на радиотехнической разведке (SIGINT). КГБ (Комитет государственной безопасности), подчинявшийся Совету министров СССР (советскому правительству), отвечал как за внутреннюю безопасность, так и за внешнюю разведку, выполняя функции, аналогичные функциям ФБР и ЦРУ в Соединённых Штатах. ГРУ (Главное разведывательное управление) было и остаётся иностранным военным разведывательным агентством Генерального штаба Вооружённых сил и эквивалентом Агентства военной разведки США (DIA), хотя их функции не полностью совпадают. За радиотехническую разведку в КГБ и ГРУ отвечали 16-е и 6-е управления соответственно. ГРУ также занималось обработкой данных, полученных с советских спутников фоторазведки и радиотехнической разведки.

Хотя идея создания иностранной спутниковой сети радиотехнической разведки была представлена как КГБ, так и ГРУ, в рядах ГРУ, по-видимому, она получила больше поддержки. Скорее всего, это было связано с тем, что потенциальными целями противоспутниковых систем, которые она помогла бы идентифицировать, были бы в первую очередь военные спутники. Считается, что решающую роль в её окончательном одобрении сыграл Михаил Иванович Рогаткин, заместитель начальника 6-го управления ГРУ. Официальное разрешение на создание сети «Звезда» было получено в виде постановления Коммунистической партии и правительства. Согласно одному российскому сайту в социальных сетях, постановление (№ 509-194) было подписано 30 июня 1965 года. Это логично, потому что в тот же день было издано ещё одно постановление партии (№ 507-192), которое, как известно, дало разрешение на разработку наземной системы космического наблюдения, сокращённо СККП.

Тот факт, что существовали отдельные постановления о «Звезде» и СККП, подчёркивает, что это были независимые сети, управляемые разными организациями. СККП представляла собой сеть радиолокационных и оптических систем для отслеживания и получения других данных о спутниках и находилась в ведении 4-го управления Министерства обороны. «Звезда», система радиотехнической разведки, находилась в ведении ГРУ. Тем не менее, между этими двумя сетями могло быть хотя бы какое-то взаимодействие. Например, «Звезда», возможно, полагалась на измерения траектории, проводимые СККП, чтобы отслеживать спутники-цели. Идентификация потенциальных целей противоспутникового оружия, по-видимому, стала для «Звезды» гораздо менее приоритетной задачей на раннем этапе, и вскоре основное внимание переключилось на разведку связи, то есть на перехват голосовых сообщений, передаваемых через спутник (подробнее об этом во второй части этой статьи).

Хотя, судя по всему, «Звезду» утвердили в 1965 году, фактическая работа над сетью началась в 1966 году. Об этом можно судить по нескольким значкам и вымпелам, выпущенным в честь годовщины системы. На многих из них изображена официальная эмблема «Звезды» с большой звездой в центре и двумя звёздами поменьше в левом и правом верхнем углах, которые, возможно, символизируют два орбитальных спутника.

Согласно одному источнику, первоначальной целью «Звезды» было создание трёх центров радиотехнической разведки, которые передавали бы собранную информацию в центр обработки данных в Подмосковье. Он был построен в Загорянском районе Щёлковского округа на северо-восточной окраине столицы. Сообщается, что он был официально создан 15 апреля 1966 года, что можно считать официальной датой рождения сети «Звезда». Он служил штаб-квартирой «Звезды», а его командир отвечал за всю сеть. Изначально «Звезду» возглавлял Евгений Г. Колоколов, которого в 1974 году сменил Степан И. Терновой.

Чтобы иметь возможность перехватывать сигналы иностранных спутников, объекты «Звезда» должны были располагаться на периферии территории Советского Союза.

В конечном итоге сеть «Звезда» разрослась до 11 объектов на территории СССР. Первый уровень был введён в эксплуатацию в 1972 году, а второй (под названием «Звезда-А») — в 1978 году. Некоторые параболические антенны «Звезды» были размещены на существующих объектах ГРУ, оборудованных системой радиопеленгации под названием «Круг» («кольцо»). Это были большие круглые антенные решётки (иногда называемые «вулленвеберами» в честь их немецких предшественников времён Второй мировой войны), которые с начала 1950-х годов использовались ГРУ для определения местоположения стратегических бомбардировщиков и разведывательных самолётов НАТО методом триангуляции. У этих объектов были и другие названия, помимо номеров воинских частей. По крайней мере, некоторые из них назывались «независимыми центрами радиоразведки космических объектов» (ОПРКО) с указанием конкретного номера.

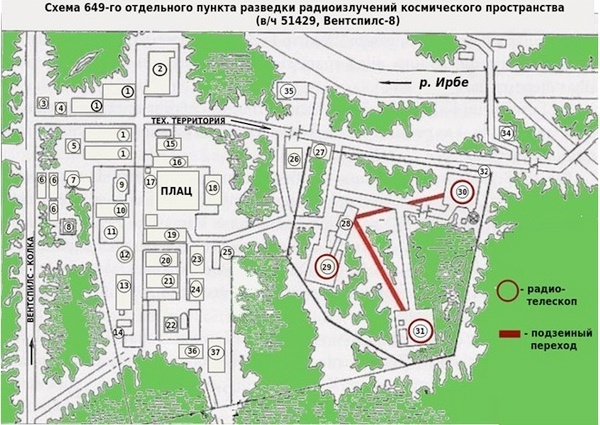

Рассматривались три варианта: Калининградская область (российский эксклав между Литвой и Польшей), а также районы Мукачево на Украине и Вентспилса в Латвии, которые в то время были республиками в составе Советского Союза. Выбор пал на Вентспилс, где вскоре после одобрения проекта «Звезда» начались строительные работы. Это было масштабное строительство. Объект (воинская часть 51429) пришлось строить с нуля в отдалённом месте примерно в 20 километрах к северо-востоку от Вентспилса. Там должны были разместиться три большие параболические антенны, различные технические объекты, а также жилая зона. Судя по всему, к концу 1960-х годов объект достиг ограниченной эксплуатационной готовности.

Карта станции «Звезда» под Вентспилсом, Латвия. Здесь было три параболические антенны диаметром 8 метров (№ 29), 32 метра (№ 30) и 16 метров (№ 31). Последние две были соединены туннелями с техническим зданием (№ 28). Источник

Есть противоречивая информация о том, когда именно другие объекты были включены в систему. Ещё четыре объекта были построены в западной части страны, в частности в окрестностях Москвы и Одессы (Украина), а также в Грузии и Азербайджане. Объект под Одессой, по-видимому, был заменён в конце 1980-х годов другим объектом в том же районе, который также был оснащён системой «Круг».

В глубине страны, недалеко от южной границы, была станция в Максимовщине под Иркутском в Сибири. Наконец, на Дальнем Востоке страны было два места: одно под Яковлевкой, а другое на Чукотке.

Согласно различным источникам, элементы системы «Звезда» также были развёрнуты за пределами Советского Союза в дружественных коммунистических странах. Это позволило расширить диапазон спутников-мишеней. Крупнейшая советская база радиотехнической разведки за рубежом находилась на Кубе недалеко от Торренса и по какой-то причине называлась ЦРУ «Лурдес». Из более поздних разоблачений стало известно, что базой совместно управляли ГРУ, КГБ и Военно-морской флот СССР, хотя основным пользователем, по-видимому, было ГРУ. Группа радиотехнической разведки ГРУ (под названием «Тростник») прибыла первой в конце 1963 года, а позже, в 1960-х годах, за ней последовала группа ВМС («Платан»), а в 1970-х годах — группа КГБ («Орбита»). База в Лурдесе могла отслеживать широкий спектр коммерческих и государственных коммуникаций на юго-востоке США и между США и Европой. Это включало перехват микроволновых и коротковолновых передач и приём телеметрических данных с ракет, запускаемых с мыса Канаверал. Сбор иностранной спутниковой информации был лишь одной из его задач. В этом были задействованы и ГРУ, и КГБ, но подробности неясны. Некоторые ветераны «Лурдеса» утверждают, что подразделение ГРУ, занимавшееся радиоэлектронной разведкой на Кубе, было официально включено в сеть «Звезда» только в 1993 году под названием «10-й радиоэлектронный центр» (10 РЭЦ).

Сообщалось, что другие подразделения «Звезды» располагались во Вьетнаме, Монголии и Бирме (Мьянме). Подразделение во Вьетнаме находилось в бухте Камрань, где во время войны во Вьетнаме располагалась крупная военная база США, пока она не была захвачена войсками Северного Вьетнама в 1975 году. В 1979 году она была сдана в аренду Советскому Союзу для использования в качестве военно-морской базы и центра радиотехнической разведки. Подразделение «Звезда» в Монголии было частью более крупной советской разведывательной группы, отправленной в страну в конце 1960-х годов под названием «Экспедиция «Горизонт»». О подразделении «Звезда» в Бирме больше ничего не известно, кроме того, что оно располагалось в столице Рангуне (ныне Янгон). Все эти подразделения, вероятно, занимались и другими видами сбора информации, уделяя основное внимание Китаю. [1]

Большинство объектов «Звезды» на материковой части России продолжают работать и сегодня. очное их количество является строго охраняемой тайной.

Неясно, было ли у ЦРУ полное представление о спутниковой сети ГРУ для прослушивания на территории СССР. В рассекреченных документах упоминаются только станции под Вентспилсом (которая там называется «Объект космического слежения Вицака»), Яковлевкой (которая называется «Станция спутниковой связи Андреевка»), Максимовщиной («Станция приёма радиолокационных сигналов Куда») и Акстафой в Азербайджане. Ни один из них не был напрямую связан с ГРУ, и только те, что находились в окрестностях Вентспилса и Яковлевки, были признаны используемыми для спутниковой разведки. Это было связано с тем, что некоторые из наблюдавшихся там параболических антенн были идентичны тем, что были замечены на объекте в Лурдесе на Кубе. Однако следует отметить, что рассекреченные на сегодняшний день документы могут дать лишь ограниченное представление об истинном понимании ЦРУ сети «Звезда». [2]

Постсоветская эпоха

Распад СССР в конце 1991 года привёл к закрытию объектов «Звезды», которые располагались в бывших советских республиках — Латвии, Грузии и Азербайджане. Латвийские источники утверждают, что российские войска намеренно вывели из строя большую часть оборудования на полигоне под Вентспилсом перед окончательным выводом войск из Латвии в 1994 году. Однако две оставшиеся антенны (16-метровая и 32-метровая) были переоборудованы для астрономических наблюдений и стали основой Вентспилсского международного центра радиоастрономии (VIRAC). В прошлом десятилетии 16-метровую антенну заменили новой.

32-метровый радиотелескоп VIRAC (RT-32), изначально входивший в сеть «Звезда» ГРУ. Источник: Википедия

Объект «Звезда» в Великих Дальниках под Одессой на Украине попал в руки украинской армии и стал известен как воинская часть А2571 и 96-й центр радиотехнической разведки. В конце 2017 года украинское правительство выделило средства на передачу объекта разведывательным службам страны, но неясно, произошло ли это на самом деле. В марте 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, сообщалось о российском ударе по объекту. Его текущее состояние неизвестно.

Большинство объектов «Звезды» на материковой части России продолжают работать и сегодня. Точное количество таких объектов является строго охраняемой тайной. Один из способов их идентификации — поиск вымпелов воинских частей, входящих в сеть. Они иногда появляются на российских форумах коллекционеров, и их можно узнать по характерной эмблеме сети «Звезда» (одна большая звезда в центре и две звезды поменьше сверху). Их местоположение можно определить с помощью различных онлайн-источников и снимков Google Earth, которые также дают некоторое представление об их текущем статусе. Недвусмысленными признаками продолжающейся деятельности являются изменение ориентации антенн, появление новых антенн и наличие транспортных средств на близлежащих парковках.

Вымпелы воинских частей, входящих в сеть «Звезда». Один из них посвящён 100-летию ГРУ. Источник: форум российских коллекционеров.

В общей сложности можно с уверенностью утверждать, что «Звезду» составляют девять подразделений, четыре из которых были созданы ещё в советское время. Штаб-квартира сети (воинская часть 51428) по-прежнему находится в подмосковном Загорянском Щёлковского района. В настоящее время её возглавляет Евгений А. Нестеров, который, предположительно, также является командиром всей сети «Звезда». На спутниковых снимках этого объекта видны только административные здания и несколько небольших антенн, что означает, что он, вероятно, используется только для сбора и анализа данных, полученных на других объектах.

Другие объекты советской эпохи, которые явно до сих пор активны, находятся недалеко от Яковлевки на Дальнем Востоке и Иркутска в Сибири. В середине прошлого десятилетия планировалось расширить роль объекта возле Яковлевки, построив там оптическую обсерваторию, которая должна была стать частью системы военного космического наблюдения под названием «Прицел». Однако на последних снимках Google Earth от ноября 2022 года её нет. [3]

Существует некоторая неопределённость в отношении статуса объекта «Звезда» в Щёлково (воинская часть 63553), расположенного примерно в четырёх километрах к востоку от штаб-квартиры сети, рядом с крупным центром слежения за космическими объектами, известным как ОКИК-14. В некоторых онлайн-источниках есть указания на то, что подразделение могло быть расформировано, но в последние годы рядом с 16-метровой антенной, которая существует с советских времён, появилось несколько новых антенн меньшего размера. Подразделение «Звезда», сформированное в 1984 году в Беринговском на Чукотке, было закрыто в 2001 году и в следующем году заменено новым подразделением примерно в 200 километрах к северу в Тавайвааме, недалеко от города Анадырь.

Потеря ряда подразделений «Звезды» в бывших советских республиках была компенсирована созданием новых в пределах нескольких сотен километров на территории России. Как можно понять из фотографии, опубликованной в российской социальной сети, в 1994 году было принято решение перевести хотя бы часть персонала бывшей базы «Звезды» в латвийском Вентспилсе на уже существующий объект ГРУ в Тоиорово (номер 41480) в Санкт-Петербургской области. Здесь уже была установлена радиопеленгационная система «Круг», которая постепенно дополнялась параболическими антеннами для сети «Звезда».

Новое подразделение (25137) было создано ещё ближе к Латвии, в городе Калининграде. Судя по снимкам Google Earth, оно было построено где-то между 2003 и 2007 годами. В то время как все остальные подразделения находятся в относительно отдалённых местах, это, как ни странно, расположено в жилом районе. В апреле 2022 года военная разведка Украины опубликовала список сотрудников этого подразделения, заявив, что они участвовали в военных преступлениях на Украине. Неясно, какую боевую роль они могли там выполнять. [4]

Ещё один новый объект «Звезда» (№ 33443) был построен недалеко от Михайловска в Ставропольском крае на юго-западе России, примерно в 500 километрах к северу от заброшенного объекта в Азербайджане (№ 12151). Он виден на самых ранних доступных снимках Google Earth за 2002 год. О том, что он служит заменой станции 12151, свидетельствует тот факт, что оба номера объектов указаны на некоторых вымпелах и значках.

Аннексия Крыма в 2014 году позволила России построить новый объект «Звезда» (№ 65372) в районе Севастополя, который находится чуть более чем в 300 километрах к югу от объекта под Одессой, который после распада СССР перешёл в руки Украины. Оба новых объекта «Звезда» (№ 33443 и 63572) стали целями украинских беспилотников в июле 2024 года. [5]

Между тем есть некоторые признаки того, что Россия, возможно, планирует возобновить свою деятельность по радиоэлектронной разведке на Кубе.

По крайней мере, два подразделения «Звезды», дислоцированные за рубежом (на Кубе и во Вьетнаме), продолжали действовать ещё десять лет, пока в 2001 году новоизбранный президент Владимир Путин не решил их расформировать. Как можно узнать из нескольких онлайн-источников, кубинское подразделение ГРУ (или, по крайней мере, его часть) было передислоцировано в Климовск, расположенный примерно в 50 километрах к югу от Москвы, и сформировало новое воинское подразделение 47747. Он стал частью уже существовавшего объекта ГРУ в Климовске под названием «Войсковая часть 34608», также неофициально известного как «Гудок» («рог», «свисток»). Он существовал ещё с советских времён. В истории ГРУ, опубликованной в 1999 году, он упоминается как центр, который собирал и обрабатывал данные со станций радиотехнической разведки ГРУ на территории СССР и за рубежом, и утверждается, что аналогичную роль выполнял объект в Ватутинках под Москвой. [6] Если это так, то разделение труда между ними и штабом «Звезды» в Загорянском не совсем ясно. Возможно, Климовск и Ватутинки были (и остаются) нервными центрами ГРУ по общему сбору радиотехнической информации, а Загорянский специализируется исключительно на радиотехнической информации, связанной со спутниками.

О кубинских корнях воинской части 47747 свидетельствует этот вымпел с изображением российского и кубинского флагов. Источник: форум ветеранов Лурда.

На спутниковых снимках видно, что после 2005 года на территории в Климовске появились многочисленные параболические антенны, некоторые из которых, возможно, были перевезены с Кубы. Воинская часть 47747 была официально расформирована в 2013 году, но, судя по всему, это был не более чем бюрократический ход. Судя по спутниковым снимкам, антенное поле в Климовске (которое в некоторых источниках называют «Зона 5») продолжает функционировать по сей день. Хотя нет никаких доказательств того, что это часть «Звезды», трудно представить, что это не так. В августе 2024 года воинская часть 34608 подверглась атаке украинских беспилотников. Неизвестно, была ли целью атаки Зона 5 и если да, то была ли она повреждена. Эта часть ГРУ занимает значительную территорию и включает в себя еще две зоны: одну с антеннами пеленгации «Круг» и другую с неопознанными антеннами, которые могут быть связаны с тропосферной или ионосферной связью. [7]

Тем временем есть некоторые признаки того, что Россия, возможно, планирует возобновить свою деятельность в области радиоэлектронной разведки на Кубе. Недавнее расследование показывает, что сотрудники ГРУ, выдающие себя за дипломатов (в том числе ветераны в/ч 47747), были направлены на остров, возможно, для участия в этой работе. [8] Однако до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что уже строится реальное оборудование. Недавние исследования также выявили наличие китайских объектов радиотехнической разведки на Кубе, и было высказано предположение, что Китай и Россия могут обмениваться данными радиотехнической разведки.

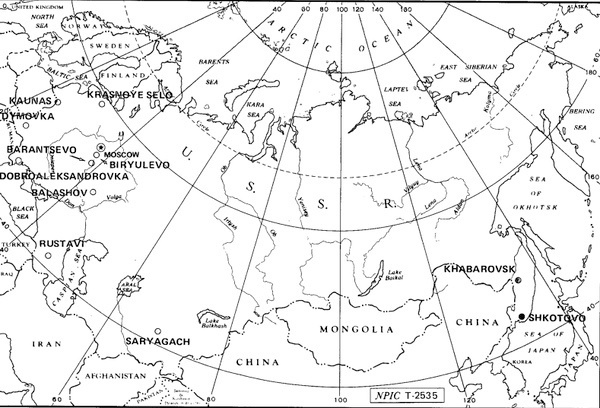

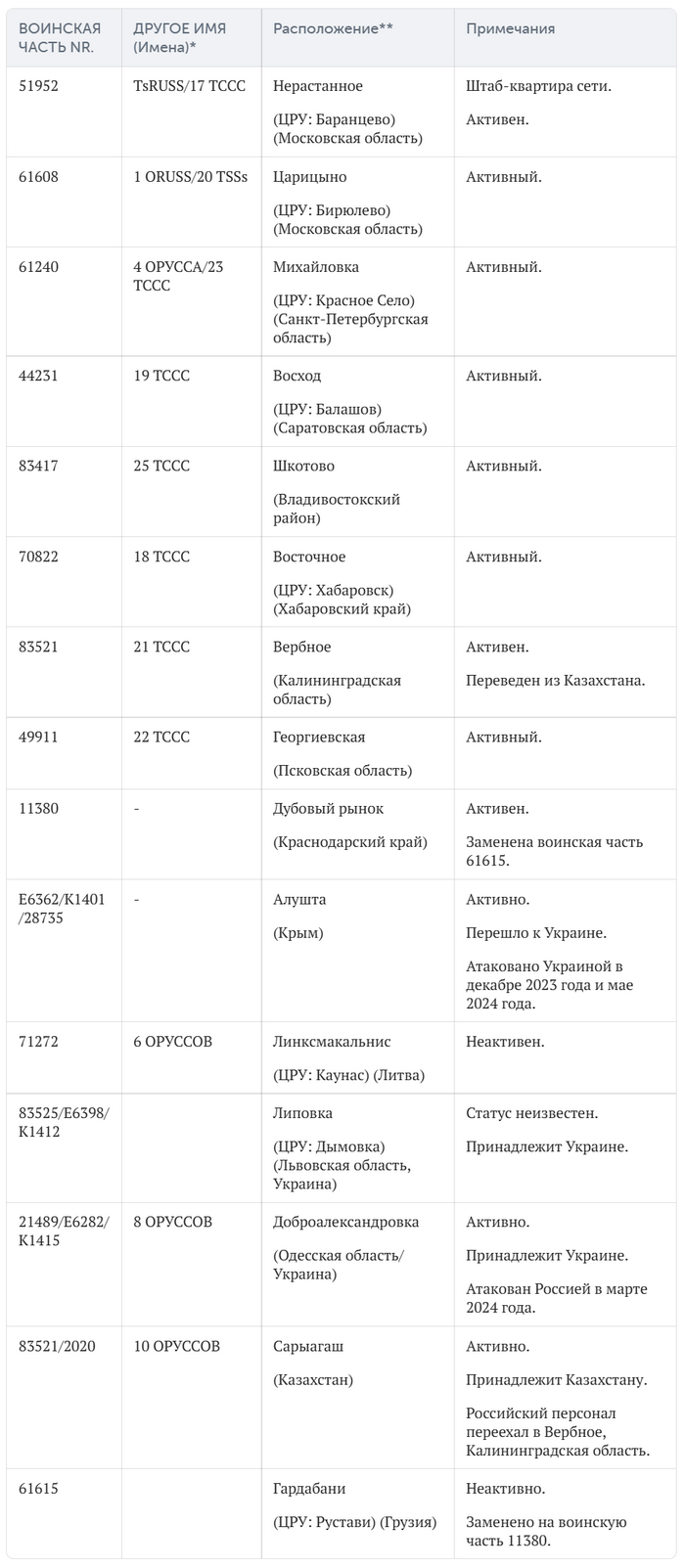

Таблица 1: Спутниковые станции радиотехнической разведки ГРУ на территории СССР/России.

Сеть КГБ/ ФСБ

Советская эпоха

Как уже объяснялось ранее, КГБ участвовал в обсуждениях, предшествовавших созданию сети ГРУ «Звезда» в середине 1960-х годов. Хотя «Звезда» стала подведомственной ГРУ, КГБ, по-видимому, сыграл в этом проекте определённую роль. Например, на базе «Звезда» под Вентспилсом в Латвии было подразделение КГБ, которое имело другой номер (93364), чем его сосед ГРУ (51429). Есть также некоторые свидетельства того, что у КГБ было подразделение на крупной базе ГРУ по радиоэлектронной разведке недалеко от Яковлевки на Дальнем Востоке России, и, как упоминалось ранее, подразделения ГРУ и КГБ совместно работали на базе радиоэлектронной разведки в Лурдесе на Кубе.

Однако 16-е управление КГБ (отвечавшее за радиотехническую разведку) в конечном итоге также создало собственную выделенную сеть станций спутникового прослушивания. Неизвестно, была ли эта сеть официально создана в какой-то конкретный момент и есть ли у неё общее название. Оборудование для спутникового перехвата было установлено на уже существующих объектах КГБ, которые были оборудованы обычными антеннами для приёма высокочастотных (ВЧ) радиопередач. В 1970-х и 1980-х годах, когда основное внимание уделялось спутниковой разведке, многие высокочастотные антенны постепенно были заменены параболическими антеннами.

О существовании сети КГБ советской эпохи стало известно в 2012 году после рассекречивания доклада ЦРУ 1983 года под названием «Места сбора разведывательной информации КГБ». [9] Станции были разбросаны по всей советской территории примерно так же, как и станции сети ГРУ «Звезда». Штаб-квартира располагалась недалеко от Чехова, примерно в 70 километрах к югу от Москвы. В отличие от штаб-квартиры системы «Звезда», эта также занималась сбором разведданных. В некоторых источниках он упоминается как Центральный узел специальной связи (ЦУС), в то время как другие узлы, принадлежащие сети, назывались независимыми узлами специальной связи (НУСС). Другое их название — Центр специальной связи (ЦСС). Несмотря на то, что КГБ не был военной организацией, всем станциям также были присвоены номера воинских частей, возможно, в попытке скрыть их истинного владельца.

В западной части страны было восемь станций: две в Московской области (включая штаб-квартиру), одна под Ленинградом, одна в Литве, одна под Саратовом, одна в Грузии и две на Украине (в некоторых источниках упоминается третья станция в Балаклаве в Крыму, но дополнительной информации об этом нет). Дальше вглубь страны, недалеко от южной границы, была станция в Казахстане, всего в нескольких километрах от границы с Узбекистаном. Ещё две станции находились на Дальнем Востоке СССР, недалеко от Хабаровска и Владивостока.

Постсоветская эпоха

После распада Советского Союза КГБ разделился на несколько более мелких подразделений. 16-е главное управление, отвечавшее за радиотехническую разведку, было поглощено новой организацией под названием Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ), которая была чем-то вроде Агентства национальной безопасности США. В составе ФАПСИ 16-е главное управление было реорганизовано в 3-е главное управление, также известное как Главное управление радиотехнической разведки систем связи (ГУРРС). После упразднения ФАПСИ в 2003 году 3-е главное управление (или, по крайней мере, его часть) было передано Федеральной службе безопасности (ФСБ) — ведомству внутренней безопасности и контрразведки, которое возникло на основе отделов внутренней безопасности КГБ. Там оно стало известно как 16-й центр, также называемый Центром радиоэлектронной разведки средствами связи (ЦРРСС) и в/ч 71330. Помимо SIGINT-деятельности, 16-й центр, по-видимому, также играет важную роль в кибервойнах. В последние годы он несколько раз попадал в новости из-за предполагаемого участия в кибератаках на критически важную инфраструктуру в разных странах.

О существовании сети КГБ времён СССР стало известно в 2012 году после рассекречивания доклада ЦРУ 1983 года под названием «Места сбора разведывательных данных КГБ».

База в Грузии (№ 61615) была закрыта, но её персонал перевели на новую базу радиотехнической разведки (№ 11380) в Дубовом Рынке в Краснодарском крае, примерно в 400 километрах от границы с Грузией. Ещё одна станция, принадлежащая 16-му центру ФСБ (№ 03110), находится прямо у границы с Грузией в Весёлом. У него есть несколько антенн, закрытых обтекателями, но неясно, используются ли они для подслушивания спутников. [11]

Новая база сбора разведывательных данных ФСБ в Дубовом Рынке в Краснодарском крае на юго-западе России. Источник: Google Earth.

Станция в Казахстане (номер 83521) оставалась в ведении ФАПСИ до тех пор, пока в 1998 году не была передана казахстанским властям. Она была переименована в воинскую часть 2020 и передана в ведение Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, разведывательного агентства страны. Судя по снимкам Google Earth, она до сих пор функционирует. Большая часть российского персонала была переведена на новую базу в Вербном в Калининградской области, которая сохранила номер подразделения бывшей казахстанской станции. Она находится примерно в 200 километрах к западу от бывшей станции КГБ в Линкшмакальнисе в Литве, которая была закрыта после распада Советского Союза и, предположительно, взяла на себя хотя бы часть её функций. Дополнительное покрытие в Балтийском регионе обеспечивает ещё одна новая станция (войсковая часть 49911) недалеко от Георгиевской в Псковской области, всего в нескольких километрах от границы с Эстонией.

Два объекта советской эпохи на Украине, расположенные в Доброалександровке Одесской области и недалеко от Лыпиквы во Львовской области, перешли в собственность Службы безопасности Украины (СБУ), которая в 2004 году передала их недавно созданной Службе внешней разведки Украины (СВРУ). В конце 2020 года был объявлен тендер на ремонтные работы на станции под Доброалександровкой (известной как «Овидиополь-2»), что в то время было воспринято некоторыми российскими СМИ как признак того, что она будет передана НАТО не только для радиотехнической разведки, но и для постановки электронных помех российским спутникам. Согласно сообщениям российских СМИ, станция была «полностью уничтожена» в результате российской атаки в марте 2024 года. Это утверждение невозможно проверить из-за отсутствия свежих спутниковых снимков. Статус другого украинского объекта SIGINT под Липовкой неизвестен. До сих пор не поступало сообщений о каких-либо российских атаках в этом районе.

Россия, в свою очередь, восстановила контроль над объектом под Алуштой в Крыму, на котором установлена 25-метровая параболическая антенна и две антенны поменьше. После распада СССР он был передан разведывательным службам Украины и, по-видимому, перепрофилирован для радиотехнической разведки, хотя неизвестно, насколько активно он использовался. После аннексии Крыма в 2014 году объект был переименован в 28735-ю военную часть и стал собственностью ФСБ, которая, скорее всего, использует его для сбора информации с иностранных спутников. Сообщалось, что в декабре 2023 года и мае 2024 года станция подверглась атакам украинских беспилотников и ракет, и неизвестно, насколько сильно она пострадала.

Таблица 2: Спутниковые станции прослушивания КГБ/ФСБ.

Ссылки на использованные источники смотреть в оригинальном тексте.

Барт Хендрикс - давний наблюдатель за российской космической программой.