Пушкин: Заполняя пробелы (часть 1)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 2)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 3)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 4)

Пушкин: Заполняя пробелы (Часть 5)

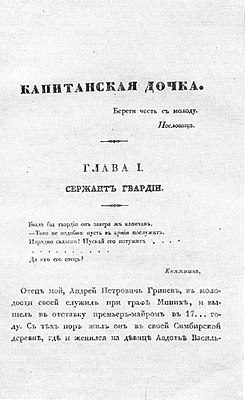

Повесть в её классическом варианте – жанр предельно субъективный. Всё, что мы знаем о событиях «Капитанской дочки», мы знаем исключительно со слов Гринёва, поскольку – в установленных Пушкиным рамках – именно он является автором.

И главный вопрос, на который должен ответить читатель – насколько мы готовы поверить в то, что всё, изложенное Петром Андреевичем, является правдой?

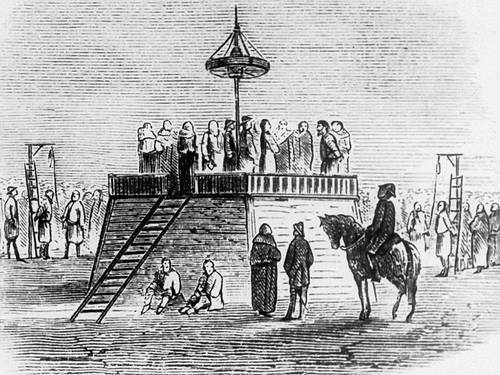

Напомню, вчера мы остановились на том, что Гринёв не оправдан от обвинений в государственной измене. Никаких свидетельств того, что Гринёв не отступил от присяги, нет и быть не может. Он «освобожден от заключения по именному повелению», то есть, помилован императорской волей, стоящей выше любых законов, однако согласно букве закона виновность его несомненна.

Гринёв сколь угодно может показывать любопытствующим «собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке», содержащее его оправдание – сути это не меняет. Разумеется, это не «оправдание», а именно помилование, поскольку не содержит никаких убедительных аргументов, подтверждающих, что Пётр Андреевич действительно сохранил верность долгу.

Именно поэтому, с целью поведать миру правду, обелить репутацию и отстоять свою честь, Гринёв и берётся за свои записки. Но – см. выше, мы по-прежнему имеем дело только с его словами.

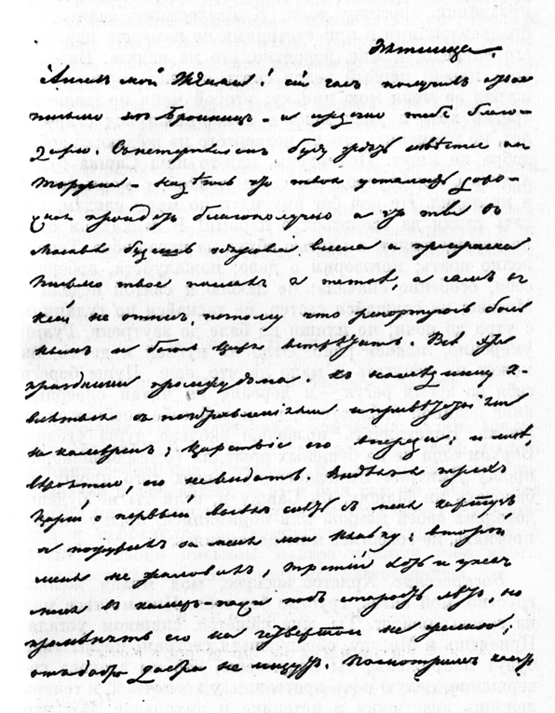

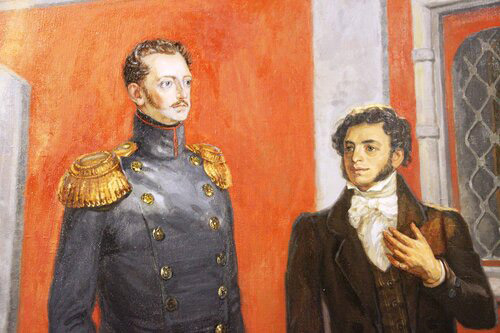

Заметим здесь, что подобная коллизия имела место и в биографии самого Пушкина: он не был оправдан по «делу декабристов», Николай просто прекратил в отношении него расследование. И своего рода «Капитанскую дочку» Александр Сергеевич уже написал: «Свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них» (письмо императору от 11 мая 1826 года (https://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1826/...).

Разумеется, Пушкин если и не состоял в Союзе благоденствия и Северном обществе, то уж точно знал об их существовании, прямо описывая «свои сходки» в Десятой главе «Онегина»:

Читал свои Ноэли Пушкин,

Меланхолический Якушкин,

Казалось, молча обнажал

Цареубийственный кинжал.

Маленький врунишка.

Так вот, возвращаясь к нашему Гринёву: оправдывается Гринёв, прямо скажет, сильно так себе, примерно на пушкинском уровне. Неуклюже и до наивности бесхитростно. «Это не я съел варенье». Чего стоит один только хрестоматийный сон Гринева из второй главы!

Напомню, после встречи с «дорожным мужичком», позже оказавшимся Пугачёвым, Гринёв задремал в своей кибитке. Ему снится родная усадьба, оказавшись в которой он узнаёт о том, что «отец болен при смерти и желает проститься». Однако вместо отца в постели обнаруживается давешний мужик с чёрной бородой, причём от Гринёва требуют: «поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» – однако Петруша не соглашается и пытается убежать, «спотыкаясь о тела и скользя в кровавых лужах».

Сон этот, главный смысл которого заключается в отказе признать самозванца отцом, рифмуется со сценой из главы VII, когда верный Савельич уговаривает его «плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку».

Не устаю напоминать: мы имеем дело не с романом, а с повестью, в которой автор находится внутри повествования, являясь одновременно рассказчиком и собственным персонажем. В романе, особенно романе XVIII века, подобная рифма со всем своим символизмом вполне осмысленна: и «сон», и «явь» героя являются одинаковым плодом авторской фантазии, а потому одинаково достоверны для читателя, принимающего литературную условность.

А вот в повести подобная уловка производит прямо противоположное впечатление. «Я не мог присягнуть Самозванцу, потому что за несколько месяцев до того во сне отказался признать такого же самозванца отцом». Феноменальный аргумент, не правда ли. Неоспоримый, потому что доказать, что Гринёву НЕ снилось ничего подобного, невозможно.

Если это всё, что Пётр Андреевич Гринёв способен сказать в своё оправдание, то использование такого рода доказательств скорее работают против него – и, соответственно, в пользу доводов следствия о его измене.

Что характерно, изначально Пушкин и планировал написать историю офицера, перешедшего на сторону Пугачёва, положив в основу биографию подпоручика Михаила Шванвича, «секретаря» Военной коллегии Самозванца. Разумеется, подобный сюжет не имел шансов быть опубликованным. В итоге Шванвич, в первоначальных черновиках фигурирующий под собственной фамилией, преобразился в гринёвского антагониста Швабрина, который действительно становится изменником.

Пожалуй, сказанного достаточно, чтобы всерьёз предположить, что Гринёв лукавит, пытаясь скрыть факт своей присяги Пугачёву. Уж слишком неубедительны его попытки убедить читателя в обратном. В конце концов, не сумел же он оправдаться перед Следственной комиссией.

То есть, главный конфликт повести, конфликт между долгом и чувством, в данной ситуации, опять-таки, разрешается без потерь только авторским произволом, нереализуемым в рамках повести. Пушкин, как мы уже писали ранее, выбрал вариант внешнего вмешательства, лежащего за пределами повестного нарратива, однако этот вариант, как мы видим, не устроил самого Гринёва, вынудив его взяться за перо.

Интересно, что при этом в парадигме эпохи романтизма – эпохи пушкинских, но никак не гринёвской, выбор безусловно разрешается в пользу чувства. Во-первых, романтизм, как первое пост-христианское направление в европейском искусстве, в принципе пересматривает привычную иерархию ценностей, атакуя любой идеализм, включая абстрактные понятия вроде «долга». Во-вторых же, романтизму свойственна высокая жертвенность: погубить себя, но спасти возлюбленную.

В конце концов, даже если согласиться, что Гринев действительно признал Пугачева императором ради спасения Маши – неужели это такое страшное преступление?!

Я вполне могу себе представить человека, способного из своего понимания долга пожертвовать любимой – но, положа руку на сердце, мне трудно считать такого человека образцом этичности и морали. По крайней мере, девушкам от такого несгибаемого моралиста стоило бы держаться подальше. Впрочем, это уже чисто субъективная оценка, коих я так долго старался избегать.

И последнее, пожалуй.

Всмотримся в описание Швабрина: «молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым». «Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен». Добавим: бретёр (сослан в Белогорскую крепость «за смертоубийство» на дуэли), с отменным литературным вкусом…

А теперь сравним этот портрет с другим:

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но некрасиво: большой открытый лоб, длинный нос, толстые губы — вообще неправильные черты. (…) Он хорошо говорит».

Это, пожалуй, самое известное и многократно цитирующееся описание внешности Александра Сергеевича Пушкина, сделанное всего за несколько месяцев до выхода «Капитанской дочки» женой профессора Никольского.

А вот зачем Пушкину понадобилось придавать злодею Швабрину свои собственные черты – вопрос, который я, пожалуй, оставлю открытым.

Разумеется, я не льщу себя надеждой на то, что мне хоть в какой-то мере удалось охватить весь масштаб пушкинского гения, однако рано или поздно необходимо поставить точку – так почему бы не здесь. Спасибо тем читателям, что прошли этот путь вместе со мной.

Если у кого-то возникнет необоримое желание протестировать местную систему донатов или просто написать в комментариях какие-то тёплые слова – автору, безусловно, будет приятно.

Вполне возможно, через какое-то время выложу здесь ещё что-нибудь долгоиграющее.

Пока всё.