После нескольких споров, да не с обывателями, а с врачами на тему обследований при диспансеризации, решил написать этот пост, чтобы суммировать свои (точнее, не только свои) взгляды на этот вопрос.

Побудил меня к этому в основном этот пост, в обсуждении которого очень осуждается решение Минздрава не делать общий анализ крови и УЗИ при диспансеризации,

Может показаться, что я пытаюсь спорить с совершенно очевидными вещами, тем более, если даже большинство врачей на Пикабу так считает, но прошу прочитать мои доводы внимательно, и вспомнить, что то, что Солнце вращается вокруг Земли - тоже совершенно очевидно, если не знать, что это не так.

Итак, диспансеризация, - это комплекс мероприятий, направленный на раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, что, в принципе, соответствует международно применямому термину "скрининг", о котором мы и будем дальше говорить.

Критерии скрининга, принятые Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), были сформулированы еще 50 лет назад, и до сих пор остаются в силе, лишь недавно они были немного дополнены, но ни один из прежних принципов не изменился.

Кстати, оригинальная публикация доступна на сайте ВОЗ на русском языке: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/37650/2/WHO_PHP_34_...

Я приведу лишь краткое объяснение этих критериев, также называемых Критериями Уильсона (Wilson):

1. Выявляемое заболевание должно являться важной проблемой здравоохранения.

Т.е. заболевание должно значительно на здоровье индивидуального человека, страдающего этим заболеванием, а также быть распространенным.

2. Должны существовать эффективные и приемлемые меры лечения больных с диагностированным заболеванием.

Для выявляемого заболевания должны быть разработаны эффективные методы лечения, которые влияют на прогноз заболевания, иначе нет смысла выявлять заболевание, которое мы не сможем эффективно лечить, или если лечение не повлияет на прогноз.

3. Службы диагностики и лечения должны быть доступны.

Это перекликается с предыдущим пунктом - если для дальнейшего обследования нужны методы, недоступные в данной местности, или если лечение существует, но оно недостпупно,скрининг на заболевание не имеет смысла.

4. Болезнь должна иметь выраженную распознаваемую латентную стадию.

Заболевание должно иметь выраженный бессимптомный период, вмешательство во время которого повлияет на прогноз. Если латентный период заболевания короткий, и оно быстро переходит в симптоматическую фазу, скрининг будет неэффективен, так как во-первых, не выявит тех, у кого заболевание будет развиваться в период между скринингами, во-вторых не даст значимой эффективности в начале лечения. Ну а если лечение в латентной и в симптоматической фазе не влияет на прогноз, то затраты на скрининг так же неэффективны.

5. Должны существовать подходящие методики и исследования для выявления заболевания.

Должен быть четкий обкатанный и надежный алгоритм диагностики заболевания с хорошей чувствительностью и специфичностью. Т.е. скрининг тест должен по возможности показывать положительный результат у всех больных заболеванием (минимум ложно-отрицательных результатов), и при этом не давать большого количества ложно-положительных результатов.

6. Исследование не должно доставлять чрезмерных неудобств для населения.

Т.е. сам метод исследования должен быть по возможности быстрым, безболезненным, малоинвазивным.

7. Заболевание должно быть хорошо изучено, с известными закономерностями развития от латентной до симптоматической формы.

Этот пункт перекликается с пунктом 4. Мы должны хорошо изучить заболевание, чтобы быть уверенными, что раннее лечение будет эффективно и повлияет на прогноз. Здесь, кстати, не все так просто как может показаться, хоть и кажется очевидным, что лечение на ранних стадиях должно быть эффективным. Это не всегда так. Представьте себе заболевание, средняя продолжительность жизни при котором от выявления при начале симптомов - 5 лет. Мы вводим скриниг для этого заболевания, начинаем лечить на ранних стадиях, и получаем среднюю продолжительность жизни 8,5 лет. Казалось бы - ого, лишние 3,5 года, продлеваем жизнь больше, чем в полтора раза! Но вот латентный период у заболевания - от возможности диагностики при скрининге до начала симптомов - 3 года. В итоге мы получаем реальное увеличение продолжительности жизни на полгода, но при этом качество жизни может значительно ухудшиться из-за того, что человек живет лишние 3 года с осознанием того, что у него тяжелое заболевание, да еще и получает лечение с побочными эффектами.

8. Следует четко определить, кто именно входит в категорию лиц, требующих лечения.

Должны существовать определенные критерии и алгоритмы, определяющие, кому показано лечение, а кому просто наблюдение. Например, целевое артериальное давление при гипертонии <140 мм рт.ст., для диабетиков до недавнего времени целевым давлением было <130 мм рт.ст., то есть эта группа пациентов начинала лечение при меньших значениях артериального давления.

9. Затраты на выявление и лечение случаев болезни должны быть экономически сбалансированы.

Мы не можем широко применять дорогостоящие методы диагностики, так как тогда на остальное здравоохранение не останется денег. Таким образом, одно из требований к скрининговым тестам - их экономическая эффективность. То же касается и лечения - ожидаемая польза должна лежать в рамках возможностей системы здравоохранения. Это отдельная большая тема, кто заинтересуется, может почитать про willingness-to-pay.

10. Выявление случаев болезни должно быть непрерывным процессом.

Процесс скрининга должен быть организован с планом, в каком возрасте должны проводиться тесты, и как часто они должны повторяться, так как при одноразовой кампании мы выявим только больных в текущий момент, но никак не сможем повлиять на тех, кто заболеет позже.

Итак, критерии достаточно просты и понятны. Ну и после перечисления их, коротко пару примеров из статьи, на которую я сослался в самом начале, с цитатами оттуда и моим комментарием.

Если Минздраву известны более информативные диагностические методы, чем исключенные анализы и УЗИ, при этом такие же дешевые или сопоставимые по экономической эффективности, — милости просим.

Итак, главный вопрос - информативные для чего? А ответа на этот вопрос нет. Обратите внимание на то, что все критерии ВОЗ, перечисленные выше, говорят о "заболевании", о каком-то конкретном заболевании, на которое нацелен скрининг. Скрининг не должен делаться с целью что-нибудь выявить, лишь бы что - иначе он теряет весь свой смысл. Слова об экономической эффективности вообще мимо кассы, потому что они опять же могут применяться только к конкретному заболеванию.

Он напомнил, что без исследования в крови показателя СОЭ нельзя выявить многие патологические процессы, которые протекают бессимптомно, включая онкологические заболевания.

Во-первых, СОЭ крайне неспецифичный тест, т.е. он не дает нам никакой информации о том, где протекает заболевание и какой характер оно носит. Во-вторых, мы опять таки не знаем, какое заболевание мы выявляем, а значит не можем применить ни один из 10 критериев скрининга, ну а дальше вы сами можете прикинуть - если пункт 1 не работает, то.. и т.д.

Без биохимического анализа крови невозможно определить ранние признаки нарушения в работе внутренних органов.

И опять никакой конкретики. Какие именно нарушения в работе внутренних органов, важные на латентной стадии, хотелось бы видеть в биохимическом анализе крови?

Согласно письму из Минздрава, еще одна причина исключения перечисленных анализов и УЗИ состоит в том, что они могут сопровождаться «различными осложнениями». Трудно даже представить себе, какими осложнениями грозит УЗИ или сбор анализа мочи. Представьте себе: врач выходит из процедурной и говорит родственникам: «Мы сделали, что могли, но геля на животе при УЗИ оказалось слишком много, а салфетки закончились».

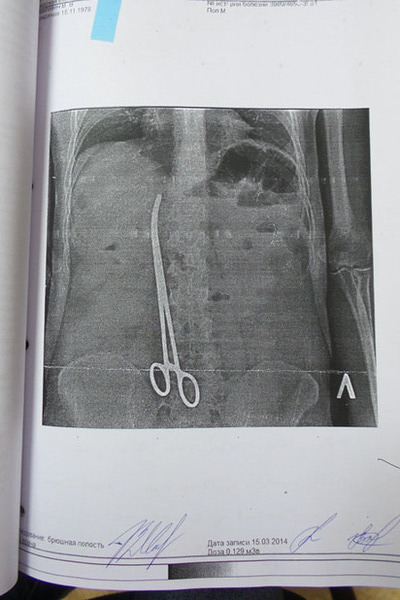

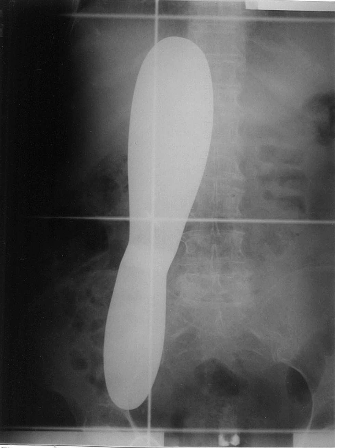

А вот это окончательно меня уверило в том, что сказавший это либо откровенно глуп, либо сознательно манипулирующий мерзавец. Вы бы хотели, чтобы вам делали пункцию или операцию, просто потому что оператор УЗИ что-то увидел, тем более, если он не ищет что-то конкретное, а просто смотрит, чтобы что-то найти?

К примеру, ВОЗ не рекомендует для скрининг для такой серьезной проблемы как рак яичника, хотя раннее вмешательство значительно улучшает прогноз. А не рекомендует потому, что из-за большого числа ненужных операций и осложнений от них, смертность в популяции в целом по текущим данным не уменьшается.

Суммируя, повторю, что скрининг (диспансеризация) - это мощный инструмент в современном здравоохранении, если он применяется с умом, он позволяет увеличить продолжительность и качество жизни населения с одновременной экономической эффективностью.

И не забывайте, что вы всегда можете и не должны стесняться спросить врача "почему?" и "зачем?" назначается тот или иной тест или лечение.

К сожалению, в коротком посте не получится полностью раскрыть все эпидемиологические детали, но с удовольствие продолжу разговор в комментариях, если будут вопросы по чувствительности, специфичности, положительной и отрицательной предсказательной силой тестов и проч.