75 лет назад погиб генерал армии Николай Ватутин – командующий 1-м Украинским фронтом, один из героев Сталинграда, Курской дуги и форсирования Днепра. В войсках его называли «гроссмейстером»

Подробнее

Последней партией «гроссмейстера» стала Корсунь-Шевченковская операция, проводившаяся с 24 января по 17 февраля 1944 года. Генерал армии Ватутин действовал в тандеме с Иваном Коневым, командовавшим 2-м Украинским фронтом. Решающую роль в разгроме окруженных гитлеровских частей сыграл Конев – и вскоре первым из командующих фронтами он получил звание маршала. Однако на плечах Ватутина маршальские звезды так и не сверкнули. Не хватило, быть может, одного-двух месяцев.

Это были бандеровцы.

Смертельное ранение он получил в Касьянов день, 29 февраля, високосного 1944 года. В кортеже из четырех машин Ватутин ехал из Ровно в Славуту, в штаб 60-й армии Ивана Черняховского (по злой иронии судьбы Черняховский тоже не дожил до Победы: 37-летний генерал армии, дважды Герой Советского Союза погиб от осколка вражеского снаряда в Восточной Пруссии в феврале 1945-го). Командующим фронтами рекомендовалось совершать поездки под прикрытием бронетехники, но Ватутин этим пренебрегал. Прикрепленные к нему смершевцы проглядели шальное нападение диверсионной сотни Украинской повстанческой армии (запрещена на территории России) в районе села Милятин…

В Советском Союзе было не принято об этом упоминать. Умолчал об этом автор канонической биографии Ватутина, вышедшей в 1954 году, бывший военкор «Правды» Михаил Брагин. Не стали фокусировать внимание зрителей на украинских националистах и в фильме «Освобождение». Как будто бы специально создавалось впечатление, что Ватутин погиб от немецкой пули. Но в воспоминаниях его ближайших соратников маршала Георгия Жукова и генерала Константина Крайнюкова говорилось прямо: это были бандеровцы.

Бой оказался скоротечным и внезапным для обеих сторон, и разобраться в его перипетиях непросто. Крайнюков, участник той перестрелки, рассказал о ней так: «Порученец командующего полковник Семиков взволнованно выкрикнул:

– Там бандеровская засада! Бандиты обстреляли машину и теперь наступают на нас.

– Все к бою! – выйдя из машины, скомандовал Ватутин и первым лег в солдатскую цепь».

Его ранили в бедро. Вряд ли боевики представляли, что их жертвой оказался командующий фронтом…

Раненого генерала долго везли по тряской дороге, теряя драгоценное время. «Виллис» увязал в грязи. По первым оценкам медиков, вероятность смертельного исхода не превышала 25%. Обработали рану врачи в Ровно, в армейском госпитале, а через несколько дней Ватутина перевезли в Киев. Туда прилетели из Москвы лучшие специалисты – хирурги Николай Бурденко и Александр Бакулев, терапевт Мирон Вовси. Ватутин перенес несколько операций. Много лет спустя Никита Хрущев, в то время член военного совета 1-го Украинского фронта, не преминул обвинить Иосифа Сталина в том, что Верховный, не доверяя импортным медикаментам, запретил делать Ватутину инъекции пенициллина. Однако сохранились сведения, что этот препарат в лечении все-таки использовался. В конце марта больному стало хуже. Не выдерживало сердце, резко подскочила температура. Инфекция поразила весь организм, и даже высокая ампутация ноги не помогла. 15 апреля 1944-го, как говорилось в докладе академика Бурденко, раненый «скончался при явлениях нарастающей сердечной слабости и отека легких».

Узнав о ранении командующего фронтом, в разговоре с Крайнюковым Сталин взорвался: «В вашем распоряжении имеется такая огромная масса войск, а вы беспечно разъезжаете по фронту, не взяв даже надежной охраны!» НКВД и Смерш незамедлительно провели несколько спецопераций под Ровно. Были обезврежены банды Черкеса, Примака, Зеленого. В журнале боевых действий полевого командира по прозвищу Олег нашли отчет о нападении на колонну в Милятине…

Первый ученик

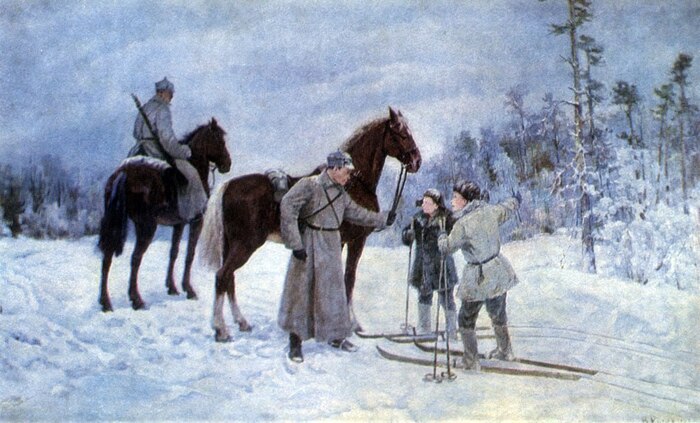

В момент смертельного ранения Ватутину шел всего 43-й год. Он родился в 1901-м в многодетной семье в селе Чепухино (ныне оно носит имя генерала) Воронежской губернии, что на тихой речке Палатовке. Крестьянская семья жила небогато. Верховодил в ней дед – Григорий Дмитриевич, много лет прослуживший в кавалерии. Детство будущего полководца пришлось на войну, Первую мировую.

Чепухино в начале ХХ века – это около 80 дворов, церквушка, винная лавка и школа, теснившаяся в церковной сторожке. Николай Ватутин стал первым учеником. Этот настрой он сохранил на всю жизнь: учиться обстоятельно, к каждому делу подходить с умом, расчетом. Ватутин часто вспоминал своего любимого учителя Николая Ивановича Попова, который вел у ребят и чтение, и ботанику, и арифметику, знакомил их с историей Отечества. Учитель, как летописец, торжественно говорил о тех временах, когда этот район считался приграничным, а крепость Валуйки была самым южным русским форпостом; рассказывал, как в их края во время Азовского похода наведывался Петр Великий. Вместе со школярами он вел раскопки на курганах, где находили старинные монеты и даже оружие. Такие наглядные уроки истории производили сильное впечатление.

Чтобы продолжить обучение, 12-летний Николай переехал в Валуйки и там поступил в земскую школу. Это был первый опыт самостоятельной жизни – в 20 верстах от родительского дома. Он жил у родственников на окраине Валуек, в Казачьей слободе. Оттуда отличник привез похвальный лист на гербовой бумаге, который мать повесила на видном месте в избе. А в 14 лет он сдал экзамены на стипендию в коммерческое училище – «для способнейших из оканчивающих начальные школы Валуйского уезда». Правда, в суматохе 1917 года стипендию студентам платить перестали… Стало голодно. Ватутин счел за благо вернуться в родное село. Крестьянским трудом добывал хлеб насущный, а заодно поступил переписчиком в волостное правление.

Он не ринулся безоглядно, подобно многим своим ровесникам, в революционный вихрь и в рядах Красной армии оказался сравнительно поздно, весной 1920 года, по мобилизации. Первым делом ему выдали ботинки с обмотками и лапти для хозяйственных работ.

Красный командир

Красноармеец Ватутин сражался с махновцами под Старобельском и Луганском. Он мечтал проявить себя и в польском походе, несколько раз писал рапорты с просьбой перевести его туда, где свистели шашки и пули. Но молодого, еще почти не обстрелянного бойца РККА направили на командные курсы в Полтаву. Начальником школы был Иван Петрович Сальников – офицер старой закалки, автор учебника тактики для будущих младших командиров. Под его влиянием Ватутин твердо решил посвятить свою жизнь армейской службе.

Школа красных командиров

Комсостав стране кует!

Смело в бой вести готовы

За трудящийся народ! –

эта знаменитая песня на стихи Демьяна Бедного сложена именно про такие школы. Удостоверение красного командира – краскома – вручил Ватутину сам Михаил Фрунзе, вручил на Полтавском поле – там, где Петр I разбил шведов.

В те голодные годы Николай потерял деда, отца и младшего брата… Жизнь в стране еще далеко не соответствовала учебникам, в которых шла речь о достоинствах социалистического строительства. Но с фотографии на нас глядит бравый молодой командир в буденовке с крупной пятиконечной звездой. Видно, что носил Ватутин ее с гордостью.

Он продолжал учиться. К 1937 году, как и положено амбициозному командиру, окончил две академии. Однокашники уважительно называли его «психологом», заметив, что Ватутин умеет найти подход к людям и во многих ситуациях предвидит их реакцию, просчитывая ее на несколько ходов вперед. Быть может, именно это качество помогло ему выжить в годы Большого террора, когда перед командирами Красной армии открывались противоречивые перспективы: попадание в круг неблагонадежных, арест, расстрел или, напротив, быстрый карьерный рост. В характеристике на Ватутина говорилось: «Идеологически устойчивый, морально выдержанный, бдителен, беззаветно предан делу партии Ленина – Сталина и социалистической Родине. Активно боролся с врагами народа и провел большую работу по ликвидации последствий вредительства». Доносами он не занимался, особой политической активности не проявлял, но эта ритуальная формулировка означает, что ему доверяли.

Ватутин отличился в 1939-м, когда разрабатывался бросок Красной армии на Западную Украину. Именно этой операции современная Украина обязана своими западными рубежами. Поход выдался почти бескровным, но полученный тогда опыт оперативного командования большими воинскими соединениями в 1941 году оказался бесценным. В досье на Ватутина появилась такая формулировка: «В период освобождения единокровных братьев-украинцев Западной Украины из-под ига польских панов, капиталистов как начальник штаба округа [Киевского особого. – Е. Т.] показал способность, выносливость и умение руководить крупной операцией».

В начале 1941-го генерал-лейтенант Ватутин стал первым заместителем начальника Генштаба, правой рукой Жукова, и они хорошо сработались. Скуповатый на похвалы маршал Победы вспоминал о нем: «Он обладал завидной способностью коротко и ясно излагать свои мысли… Чувство ответственности за порученное дело было у него развито чрезвычайно остро».

«Русский народ не будет побежден»

О том, что ранним утром 22 июня немцы напали на Советский Союз, Ватутин узнал одним из первых. Тем же утром они с Жуковым готовили директиву о приведении всех войск приграничных округов в боевую готовность. Вскоре Ватутин возглавил штаб Северо-Западного фронта.

На подступах к Ленинграду в июле 1941 года ему впервые противостояли войска под командованием Эриха фон Манштейна – одного из лучших немецких генералов, который свои первые Железные кресты получил еще в 1914-м. Манштейн, командовавший моторизованным корпусом, стал героем летнего германского наступления. Честолюбивый генерал мечтал с ходу овладеть «колыбелью революции», но Ватутину удалось наладить управление войсками, преодолеть панику. И наступление вермахта захлебнулось в болотах.

В конце черного лета 1941 года Ватутин писал родным: «Не удивляйтесь, пожалуйста, и не обижайтесь, что пишу редко. На фронте работы очень много. Все мысли заняты тем, как бы лучше организовать дело и побольше уничтожить врага, не упустить ни одного случая, чтобы нанести ему поражение. Часто нам это удается… Мы на фронте твердо настроены бить врага до конца. Вы в тылу также не падайте духом. Русский народ никогда не будет побежден». Это сказано в те дни, когда немцы неумолимо продвигались на восток.

Смерть охотилась за генералом, но он не терял самообладания. Начштаба не показывал виду, что и его нервы подчас не выдерживают перегрузок. Соратники с восхищением вспоминали, как однажды после бомбежки он последним вышел из горящей хаты, спокойно собрав папку с оперативными документами. В другой раз под Новгородом возле штаба фронта взорвалась бомба. Когда помощники Ватутина вбежали в его кабинет, они увидели, что весь письменный стол завален осколками стекол, но даже это не отвлекло генерала от работы. Тогда полководцев награждали еще скупо, но за стойкость, проявленную в самые беспросветные недели войны, Ватутин был удостоен ордена Красного Знамени.

Во второй раз пути Ватутина и Манштейна пересеклись на юге. Командуя войсками сначала Юго-Западного, а потом Воронежского (с октября 1943-го – 1-го Украинского) фронта, Ватутин участвовал в окружении танковых армий противника под Сталинградом и в освобождении Донбасса. Трудным, но веским триумфом стала для него Среднедонская операция, получившая кодовое название «Малый Сатурн». Силы Манштейна, состоявшие главным образом из итальянцев и румын, шли на помощь зажатой в Сталинграде группировке Фридриха Паулюса. Однако они не выдержали удара советских войск, прорвавших фронт 17 декабря 1942 года в районе Новой Калитвы. Тот рождественский разгром на Дону произвел сильное впечатление на итальянцев. Именно тогда в Риме пошатнулась власть Бенито Муссолини: потомки Юлия Цезаря не хотели умирать в русской степи…

Но гитлеровская военная машина еще не была сломлена. Противник подчас разрабатывал операции в расчете на горячность Ватутина, и тот действительно рвался вперед. Не зря в войсках его называли «генералом от наступления». Этим можно объяснить авантюрность некоторых его решений. В августе 1943-го, после освобождения Белгорода, Ватутин пропустил несколько контрударов, затруднивших взятие Харькова. Войска Воронежского фронта отступали с тяжелыми потерями. В те дни генерал получил строгое послание от Верховного главнокомандующего:

«События последних дней показали, что вы не учли опыта прошлого и продолжаете повторять старые ошибки… Стремление к наступлению всюду и к овладению возможно большей территорией, без закрепления успеха и прочного обеспечения флангов ударных группировок, является наступлением огульного характера».

Вернуть доверие Ставки помогли победы. После Сталинграда самой важной задачей, стоявшей на юге, было освобождение Киева. Под носом у немецкого командования Ватутину удалось незаметно перебросить на 250 км целую танковую армию, что и сыграло решающую роль в битве за столицу Советской Украины. Асы люфтваффе бомбили на Букринском плацдарме макеты, имитирующие танки и артиллерийские позиции, а также искусно отстроенные ложные переправы, тогда как советский командующий фронтом сосредоточил мощную группировку войск на Лютежском плацдарме, откуда немцы наступления не ждали… «Мы с Ватутиным торжествовали. Ватутин перед войной был начальником штаба Киевского особого военного округа, долго жил на Украине. Нам с ним уже мерещилась Киево-Печерская лавра над Днепром. Я и сейчас радостно вспоминаю те дни, когда мы изгоняли немцев и подошли к Днепру», – писал в мемуарах Хрущев.

После успеха Киевской операции Ватутина все чаще стали почтительно называть «шахматистом», а то и «гроссмейстером». Даже немцы. Но каждый шаг к Берлину по-прежнему доставался дорогой ценой. В конце ноября 1943 года Манштейн, командовавший группой армий «Юг», снова временно овладел инициативой, принудив войска 1-го Украинского фронта оставить Житомир. Это был последний эпизод в боевой биографии Ватутина, когда немцы действовали против него наступательно. Уже зимой 1943–1944 годов им удавалось в лучшем случае огрызаться и спасаться от окружения, а битву за Украину Красная армия выигрывала. До Победы оставалось чуть больше года…

Витязь Красной армии

Мать полководца Вера Ефимовна в начале 1944-го уже получила похоронки на двоих сыновей – Афанасия и Семена. И вот в апреле самолет, пролетавший над Чепухином, сбросил вымпел с запиской для сельсовета, в которой говорилось о смерти Николая Ватутина.

Армия оплакивала его искренне. Он был не только решительным, но и на редкость тактичным командиром. Качество, кажется, не самое важное в дни войны, но если вспомнить, что штаб – это всегда коллектив своенравных, сильных личностей, то станет ясно, что без дипломатии тут трудно обойтись. «Он умел слушать других, не давить своими знаниями и авторитетом. С ним мы, его подчиненные, чувствовали себя свободно, что, понятно, развязывало инициативу», – писал генерал Иван Чистяков. Хрущев приметил еще одну особенность «гроссмейстера»: тот почти не пил, не любил хмельного состояния…

Генерала-освободителя хоронил весь Киев. Венки от Сталина, Совнаркома, боевых товарищей. На кумаче – золотые буквицы «Витязю Красной армии», «Легендарному воину», «Народному герою». Даже суровые генералы не могли сдержать слез, когда к гробу сына подошла Вера Ефимовна… И в Киеве, и в Москве, и в Сталинграде в его честь звучали прощальные залпы. Никто не сомневался, что он отдал свою жизнь не зря, что победа над врагом неотвратима. Но вряд ли кто-то мог представить, что через 70 лет в Киеве будут сносить памятники командующему, который освобождал Украину от гитлеровцев, а проспект Генерала Ватутина переименовывать в честь военного преступника Романа Шухевича. При этом услужливые фальсификаторы на Украине заговорили о мифических расправах, которые устраивал Ватутин над киевлянами. Трудно найти фигуру, в меньшей степени подходящую для таких измышлений, чем Ватутин. Но поток лжи не прекращается. Тем важнее слово правды о судьбе солдата и полководца, которого уважали враги и любили соратники.

Евгений Тростин, журнал «Историк». Читайте нас на сайте, подписывайтесь на телеграм-канал!