Реставраторы на передовой

В первые послереволюционные годы, следуя словам Интернационала: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим…», немалая часть строителей нового общества причислила к миру насилья православные церкви, монастыри и культовые сооружения иных конфессий, дворянские усадьбы, купеческие особняки, монументы видным деятелям российской истории… С того времени «партия разрушителей старого» и «партия охранителей прошлого» противостояли друг другу на передовой культурного фронта. И только в годы Великой Отечественной войны, в годы величайших разрушений, как ни парадоксально, «партия охранителей и созидателей» взяла верх.

Подробнее

А в довоенные годы в руководящих органах молодого Советского государства были сторонники и первого, и второго взглядов на многовековое наследие русского зодчества. Охранителям-консерваторам, осуждаемым газетой «Безбожник» за отсталость мировоззрения, всё же отпускались средства на работу Центральных реставрационных мастерских, на длительные экспедиции по Русскому Северу, по Новгородской области, по берегам Волги для поиска шедевров древнего зодчества, их консервации, реставрации, а то и переноса в разобранном виде, с пронумерованными брёвнышками в Москву, где с 1923 года действовал музей «Коломенское» под открытым небом.

Реставраторам Петру Барановскому и Борису Засыпкину приказали провести обмер Покровского собора, более известного как храм Василия Блаженного, для его взрыва. Нужно было рассчитать, чтобы разлетающиеся со скоростью пуль обломки не повредили окрестных зданий. За слова «Это преступление и глупость. Если сломаете, я покончу с собой» 40-летнего Петра Дмитриевича Барановского осудили. Заметим, за четыре года до 1937-го!

Рассказывают, что, узнав о возможном сносе красавца-собора, американцы предложили купить его, разобрать на пронумерованные кирпичики, вывезти в США и там собрать заново. Но телеграмма Барановского об угрозе уникальному даже среди мировых шедевров собору дошла до Иосифа Сталина…

Противостояние новаторов-разрушителей и консерваторов-охранителей взяло паузу только на время Великой Отечественной войны, когда повсеместное уничтожение фашистами городов и селений, памятников истории, культа и культуры потребовало мобилизации сил всего небольшого отряда архитекторов-реставраторов, их достижений, их научных открытий, их бесценного практического опыта.

По Генеральному плану реконструкции Москвы для расширения узких улиц и выпрямления кривоколенных переулков, строительства Садового кольца и прокладки подземных тоннелей метро с выходом на улицы требовался снос многих исторических и культовых зданий. И потери вышли большие. Хотя была разработана гениальная технология сохранения зданий — их переезд на металлических катках, подведённых точно под фундамент.

23-й по счёту каменный дом в Москве перенесли к 8 октября 1941 года. Представим себе эти дни: сдан Киев, фашисты блокируют Ленинград. В Москве от постоянных массированных бомбёжек жители прячутся в метро, в специальных, подготовленных до войны бомбоубежищах, в подвалах своих домов. Пётр Барановский, вышедший из заключения ещё в 1936-м, рекомендует использовать как надёжные убежища арочные своды древних церквей и монастырей и указывает восемь таких убежищ в одном Новодевичьем монастыре.

В это тревожное время Трест по передвижке и разборке зданий объявляет, что дом № 11 по улице Горького (Тверской) переедет вглубь Брюсова переулка на 49,5 м. Голландские печи в этом четырёхэтажном особняке графов Гудовичей уже заменены на центральное отопление. Водопровод, электричество и телефонная связь отключаться не будут. В одно прекрасное утро жильцы просто проснутся по другому адресу.

Дом-музей Чайковского в Клину в годы войны

Изучая архивы воюющей страны, в который раз осознаю, сколь великие созидательные дела свершались в самые трудные и опасные для жизни государства дни нашими дедами и прадедами, будто они с первых дней вторжения были абсолютно уверены в конечной победе. Готовились к мирной жизни.

Несмотря на огромное бремя военных расходов — в среднем 380 млн рублей в сутки, в эти совсем не сытые годы финансировались реставрационные работы. Так, в сер. ноября 1941 года, когда фашисты уже подходили к столице, историки и архитекторы обсуждают завершённую реставрацию мечети, построенной Тамерланом, в Казахстане. В тайниках её найдены древние фолианты XII–ХIV веков.

А 24 декабря 1941-го в ознаменование первой большой победы над врагом «в белоснежных полях под Москвой» принял экскурсантов храм Василия Блаженного. Оказывается, в нём, хитро замаскированном от немецких бомбардировщиков, под охраной зенитчиков, прожектористов и «ястребков» ПВО все месяцы тяжкого отступления Красной армии не прекращались реставрационные работы — открыты первоначальные цветные росписи в переходах.

Власть, видимо, хорошо осознавала, что малейшие изменения привычного облика улиц, площадей, скверов, не говоря о разбомбленных домах с пустыми глазницами окон или обломках памятников выдающимся людям, воспринимаются в стрессовой ситуации войны особенно болезненно, подавляют психику слабодушных, навевают уныние. А потому надо спешить восстановить привычный облик. Ох как нужны стали реставраторы! И они совершали и чудеса, и геройства. Часто немолодые люди.

Лондон в годы Второй мировой

В блокадном Ленинграде 64-летний скульптор Яков Троупянский под артобстрелом взялся реставрировать повреждённые огнём барельефы Адмиралтейства. Работал на большой высоте, обвязанный верёвкой, качаясь под порывами ветра. Уже в 1945-м он заканчивает восстановление аллегорических фигур на башне Адмиралтейства, вычеканенных из меди.

Повреждённые бомбой статуи муз Терпсихоры и Мельпомены в нишах Большого театра в Москве и изуродованный барельеф на фасаде восстанавливают скульпторы Сергей Кольцов и Митрофан Рукавишников.

Но именно памятники архитектуры целенаправленно уничтожает враг на оккупированных территориях. Совинформбюро по радио извещает мир о бесчинствах фашистов в дорогих каждому гражданину СССР местах: во дворцах-музеях под Ленинградом, в усадьбе Ильи Репина «Пенаты» и в усадьбе Льва Толстого в Ясной Поляне, в Музее Петра Ильича Чайковского в Клину, во взорванном Новоиерусалимском монастыре.

2 ноября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.

Председателем комиссии стал незаслуженно забытый политический и хозяйственный деятель, организатор великой эпопеи эвакуации Николай Шверник. В её составе — великий хирург Николай Бурденко, историк Евгений Тарле, лётчица Валентина Гризодубова, писатель Алексей Толстой и другие. Привлечены лучшие реставраторы страны, среди них знакомый нам легендарный Пётр Барановский.

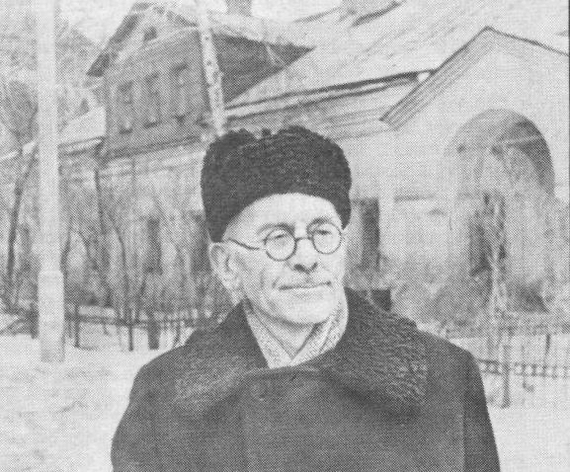

Пётр Барановский

Уже через день после вступления наших войск в Чернигов, 23 сентября 1943 года, Барановский прибыл с коллегами в древний город для исследования памятников зодчества, составления плана реставрационных работ. Он был вблизи Пятницкого собора, возвышающегося над городом, когда пикирующий бомбёр врага прицельно сбросил 1,5-тонную бомбу на храм… Без малого 20 лет с перерывами возвращал ему первозданный вид Пётр Дмитриевич Барановский.

Во всех городах и селениях, освобождаемых от фашистских варваров, закипала работа по восстановлению порушенного. Реставрировались памятник Тысячелетию России в Новгороде, усадьба Толстого в Ясной Поляне, дом-музей Чайковского в Клину, мемориалы Бородинского поля… Приступили даже к сложнейшей реставрации разгромленного Петергофа, откуда фашистская грабь-армия похитила Янтарную комнату, скульптуру Самсона и т.д.

Повсеместная работа по реставрации памятников старины и отражение этих свершений в прессе и на радио развили у народа понимание ценности культурного наследия. Широко описала пресса, к примеру, возведение в 1943-м в городе Горьком памятника вождю народного ополчения 1612 года Кузьме Минину. Как доброе следствие этого события воспринимается найденное в архиве письмо полковника Ткаченко, заместителя начальника Винницкого военно-пехотного училища, временно размещённого в старинном Суздале.

«Сообщаю Вам, — обращается он к начальнику Главного политического управления Красной армии генерал-полковнику Александру Щербакову, — что в городе Суздале, в Спасо-Ефимовском монастыре, покоится прах Воина Народного ополчения, освободившего в 1612 году наше отечество от польско-немецких интервентов». Но памятник на могиле героя, пишет автор, разорён в 1933-м (том самом, когда бесчинствовали воинствующие безбожники-новаторы). Сама могила находится на территории спецлагеря для военнопленных немцев. «И стыдно от того, — признаётся полковник Ткаченко, — как чтим мы своих героев. Я принял меры. Собираем остатки, которые остались от памятника. Местные власти поставил в известность. Курсанты Винницкого училища желают дать на могиле клятву». Александр Сергеевич Щербаков, не только начальник Главного политуправления Красной армии, но и начальник Совинформбюро, секретарь ЦК ВКП(б) и руководитель Московского горкома ВКП(б), даёт резолюцию: «Вопрос поставлен правильно. Надо восстановить памятник». Новый памятник поручили создать скульптору Заиру Азгуру и архитектору Григорию Захарову, однако открыт он был после некоторых проволочек в 1950-е.

Тогда, в 1943 году, о живучей в обществе разрушительной тенденции набралась храбрости сообщить главе воюющего государства группа известных учёных-историков: заместитель директора Института истории АН СССР, член-корреспондент АН СССР Анна Панкратова, профессора Александр Андреев, Константин Базилевич, Николай Воронин, Сергей Киселёв. «Хорошо сознавая, что все Ваше время и мысли заняты войной с гитлеровскими полчищами, разоряющими нашу страну, мы тем не менее решаемся обратиться непосредственно к Вам по вопросу, требующему немедленного вмешательства верховных органов Советской власти…

Еще задолго до войны, в связи с деятельностью врагов народа на идеологическом фронте, направленной к моральному разоружению русского народа и к уничтожению в нем чувства любви к прошлому и национальной гордости, был уничтожен без практической необходимости ряд первоклассных памятников древней культуры…» Далее авторы письма приводят длинный и подробный список утрат по всем древним городам. И главное, описывают разрушения храмов, кремлей, монастырей и других памятников там, куда не дошли враги: памятники гибнут из-за равнодушия властей, невежества населения, которое разбирает старинную кладку на печи, а брёвна тащит на дрова. Причина — в отсутствии единой системы органов охраны, в отсутствии закона, карающего за порчу памятника истории и культуры, в недостатке широкой пропаганды их ценности.

Одним из результатов обращения к вождю стал выпуск книг и серийных брошюр, увлекательно рассказывающих о культурном наследии, доверенном предками на сохранение нам, потомкам.

Очень интересное письмо Вячеславу Молотову от 2 апреля 1945-го, хранящееся в архиве, свидетельствует о планах архитекторов-охранителей: «В феврале текущего 1945 года по инициативе госинспекции по охране памятников и архитектурной общественности с участием группы академиков и И.Э. Грабаря и А.В. Щусева было подано письменное обращение (следует перечень комитетов и их председателей. — О. Ж.) о необходимости восстановления в архитектурных вузах специальных кафедр русской архитектуры и организации при Академии архитектуры СССР Института русской архитектуры. Возбуждение этого вопроса продиктовано полным отсутствием знаний русского зодчества среди советских архитекторов и острым недостатком специальных архитектурных кадров, в связи с предстоящими работами по реставрации памятников национального зодчества, пострадавших от вражеских действий в годы немецкой оккупации».

В числе предложений учёных, направленных на воспитание уважения и бережного отношения народа к культурному наследию предков, — преподавание в средних школах истории искусств с разделом русского искусства, введение в школьную программу курса краеведения с выделением раздела истории отечественных городов и их достопримечательностей. Вскоре вышло решение открыть спецкафедры истории русской архитектуры во Всероссийской академии художеств и в Московском архитектурном институте. Но учреждение специального Института русской архитектуры было признано нецелесообразным, так как Академия архитектуры СССР свою «работу строит, исходя из задач изучения истории и теории русской архитектуры». Быстро работали сталинские бюрократы, даже бюрократами в сегодняшнем смысле слова называть их несправедливо.

В Российской Федерации под охраной государства находится 150 тыс. памятников истории и культуры. С их реставрацией по-прежнему большие проблемы. И снова реставраторы-охранители на передовой культурного фронта!

Оригинал - журнал «Историк», автор - Ольга Жукова