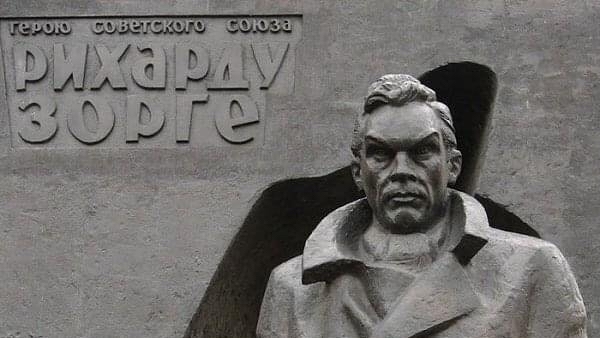

Каким был последний день Рихарда Зорге? Как и во многих других случаях, некоторые мифы, связанные с этим событием (принятие решения о казни в последний момент, повешение на рояльной струне и т. д.), появились много позже и при внимательном изучении не выдерживают никакой критики. Иные (например, что на самом деле сказал Зорге перед смертью) оказываются не просто живучи, а непобедимы. Попробуем понять, откуда взялись те и другие.

13 ступеней

В октябре 1948 года на прилавки японских книжных магазинов поступила новинка — небольшая брошюра «Правда о деле коммунистической шпионской группы Одзаки-Зорге». В общих чертах об этом деле японцам было известно ещё с конца войны — благодаря отдельным публикациям, связанным с расследованием, проводившимся в отношении советской разведгруппы американскими оккупационными властями. По версии профессора Тэцуро Като, сама идея публикации брошюры принадлежала им же: таким образом американская контрразведка якобы пыталась выманить бывшую подругу Зорге Ханако Исии, чей адрес не удавалось установить. Гипотеза весьма сомнительная, но, так или иначе, Ханако брошюру действительно увидела, купила и начала свой «крестный путь» по увековечиванию памяти погибшего возлюбленного. Сама она потом вспоминала, что именно в том издании впервые приводились точные сведения о казни разведчика.

В главе, называющейся «Выкрикнувший с эшафота», говорилось следующее: «7 ноября 1944 года в день годовщины русской революции на эшафоте токийской тюрьмы Сугамо был проведён в исполнение смертный приговор через повешение. Существовало обыкновение приводить смертный приговор в исполнение в 9 часов утра, и в то утро, когда тюремного надзирателя вызвали в одиночную камеру Одзаки (ближайший помощник Зорге, тоже приговорённый к смертной казни. — А.К.), он ожидал, что всё пройдёт быстро, однако по причине подготовки одежды для казни вынужден был прождать около тридцати минут. Первым на эшафот взошёл Одзаки. На нём были хаори с фамильным гербом и хакама (традиционная японская одежда. — А.К.). Сообщалось, что он невозмутимо встретил смерть. Одзаки взошёл на эшафот в 9 часов 33 минуты и через 14 минут испустил дух. Вслед за ним на эшафот поднялся Зорге. Он висел около 18 минут и умер в 10 часов 36 минут. На нём были пиджак без галстука и круглые очки в тонкой оправе. <...>

Одзаки [перед смертью] слабым голосом воскликнул: "Прощайте, прощайте". Вероятно, он прощался с любимыми женой и детьми. Когда же Зорге спросили, о чём он думает в последние минуты жизни, он улыбнулся и трижды повторил по-японски: "Советский Союз. Красная армия. Коммунистическая партия"».

Рассказ о последних словах разведчика воспроизводится в разных вариациях из публикации в публикацию, но источник, судя по всему, один: та самая брошюра или её последующее переиздание (первое раскупили на ура), вышедшее годом позже. Изложенная в нём история выглядит особенно убедительно ещё и потому, что известен её автор. Бывший прокурор, а в 1944 году начальник отдела по идеологическим преступлениям токийского суда и присутствовавший при казни, Тамон Юда недолго сохранял инкогнито и время от времени пересказывал сам себя. В 11 часов утра 23 января 1976 года Ханако Исии встретилась с ним лично — на том самом месте, где погиб её любимый.

Поводом для рандеву стали съёмки телевизионного фильма «Шпион Зорге», в котором Юда выступил в качестве свидетеля тех событий. Исии приехала со съёмочной группой в небольшой парк, разбитый на месте тюрьмы у подножия строящегося тогда небоскрёба Sunshine 60. Там экс-прокурор достал из кармана записную книжку, показал участникам съёмки сделанную карандашом запись от 7 ноября 1944 года и прокомментировал её. По его воспоминаниям, на казни присутствовали пять человек: помимо самого Юда это были начальник тюрьмы Итидзима Сэйити, его заместитель, секретарь прокуратуры, а также тюремный священник.

Юда даже устроил небольшую экскурсию по парку, отметив место, где находилась входная дверь, которая вела к месту казни, и указав маршрут, которым Зорге прошёл до эшафота. Показал, где стоял буддийский алтарь, где находилась камера для исполнения смертных приговоров. Снова подтвердил, что на вопрос: «Не желаете ли вы напоследок что-то сказать?», Зорге спокойно ответил ему по-немецки: "Разрешите мне высказать то, о чём я думаю в последние минуты жизни" и трижды выкрикнул по-японски: "Советский Союз! Красная армия! Коммунистическая партия!"»

Никакой рояльной струны, конечно, не было. Процедура казни, оставшаяся в Японии почти неизменной до сих пор, строго регламентирована. «К эшафоту вело тринадцать ступеней, — рассказывал Юда. — Начинали с завязывания глаз и надевания верёвки, а само устройство виселицы было таким, что пол под человеком проваливался».

Однако на этом история с последними словами Зорге не закончилась. Сомнения в правдивости показаний Юда высказывались и раньше, а в 2004 году исследователь дела Зорге Томия Ватабэ обнаружил среди архивных документов оккупационных властей выписку из Книги приведения в исполнение приговоров токийской тюрьмы Сугамо. Процитируем её полностью: «Начальник тюрьмы Итидзима, проверив имя и возраст осуждённого, сообщил ему, что, согласно приказу Министерства юстиции, приговор будет исполнен в этот день, и от него ожидают, что он спокойно встретит смерть. Начальник тюрьмы спросил, не желает ли осуждённый что-либо добавить к своему завещанию, составленному ранее, относительно своего тела и личных вещей. Зорге ответил: "Моё завещание остаётся таким, каким я его написал". Начальник спросил: "Хотите ли вы ещё что-то сказать?" Зорге ответил: "Нет, больше ничего". После этого разговора Зорге повернулся к присутствовавшим тюремным служащим и повторил: "Я благодарю вас за вашу доброту". Затем его завели в камеру исполнения приговоров, где он принял смерть. Время: с 10:20 до 10:36. В соответствии с волей казнённого, а также ст. 73, п. 2 и ст. 181 Тюремного регулирования тело было захоронено».

Говорил ли Зорге перед смертью на самом деле что-то о компартии, Советском Союзе и Красной армии или нет, сегодня никому уже не выяснить. Записная книжка Тамона Юда утеряна, а значит, проверить подлинность его утверждений по записям невозможно. В 1948 году, когда впервые была опубликована версия о «тройном выкрике» Зорге, в Японии на подъёме находилось коммунистическое движение, и бывший прокурор мог сказать именно то, что от него хотели услышать, а потом, найдя благодарную аудиторию, вновь и вновь повторять однажды произнесённое. С другой стороны, точно так же и тюремные власти, составляя протокол казни, могли не осмелиться внести в него слова, которые столь явно свидетельствовали о том, что приговорённый к смерти иностранец так и не признал свою вину, не почувствовал себя сломленным, — это противоречило духу японского судопроизводства тех времён. Так что теперь каждому, кто встречается с описанием последнего дня Зорге, придётся самостоятельно выбирать, какой версии верить…

Красный день календаря

Отставному генералу ГРУ Михаилу Иванову, бывшему во время войны офицером советского военного атташата в Токио, приписывается рассказ о том, как 6 ноября 1944 года во время приёма в советском посольстве по случаю годовщины Октябрьской революции состоялся разговор между министром иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу и советским послом Яковом Маликом. Говорили они, естественно, о крайне сложной международной обстановке, но Иванов, присутствовавший при этом, почему-то решил, что Сигэмицу хотел сказать что-то о Зорге. И так и не сказал. А Малик не спросил. «На следующий день Зорге был казнён…»

История эта особенно любима сторонниками версии о том, что японцы собирались отпустить, поменять Зорге на некие преференции Советского Союза, и ждали какого-нибудь знака от Иосифа Сталина — через посла Малика в том числе. Оставляя в стороне сейчас разговор о том, хотел советский вождь вытаскивать разведчика из тюрьмы или не хотел, обратим внимание на очевидное. Во-первых, нигде из воспоминаний генерала Иванова (если он это действительно вспоминал) не следует, что Сигэмицу и Малик думали об одном и том же: о Зорге. Вслух его имя произнесено не было, никаких намёков на то, что вообще речь может зайти именно о нём, — тоже. Во-вторых, обратим внимание на дату. Посольский приём состоялся вечером 6 ноября, а в половине одиннадцатого следующего утра Зорге был повешен. Возможно ли, чтобы решение о казни было принято меньше, чем за сутки? Уже знакомый нам бывший прокурор и полицейский Тамон Юда в парке на месте тюрьмы дал разъяснения и на эту тему.

Отвечая на вопрос Ханако Исии, случайно ли был выбран для приведения в исполнение приговора день главного коммунистического праздника, он заявил: «Будет неправдой сказать, что никакого умысла в этом не было. Мы подумали, что действительно этот день подходит для того, чтобы стать последним в его жизни, поэтому выбор такой даты, возможно, нёс значение своего рода сострадания в понимании Бусидо». Бусидо — чрезвычайно популярный на Западе и в России моральный кодекс самураев, «Путь воина». Но в отличие от нас Ханако Исии была японкой, поэтому не могла сдержать удивления, услышав такое объяснение, и поняла, что в действительности это являлось лишь утончённым моральным издевательством: «...рассказанное им про казнь в день Октябрьской революции, о сострадании и Пути воина и т. д. , и т. п. — всё это было непередаваемо, безгранично отвратительным поступком для советского человека». Нельзя не вспомнить в связи с этим, что современный Уголовно-процессуальный кодекс Японии как раз запрещает проведение казней в выходные дни, национальные праздники, а также 1 и 2 января.

А дальше Тамон Юда и вовсе проболтался об истинных причинах выбора этой даты: «Ну и кроме того, казнь необходимо было привести в исполнение в течение пяти дней, и, так как восьмое число оказывалось последним, казнь решили провести в один из свободных дней — седьмого числа».

Точка в суде над Зорге и Одзаки была поставлена 5 апреля 1944 года, когда была отклонена апелляция адвоката Одзаки (апелляцию Зорге суд вообще не принял к рассмотрению), и, таким образом, смертный приговор вступил в законную силу. Привести в исполнение его должны были в течение 6 месяцев. По каким-то причинам этого не произошло, но искать здесь следы японских предложений о выдаче Зорге рано: практика откладывания казни обычна для японской правовой системы. В любом случае, судя по словам Юда, окончательное решение (приказ министра юстиции) состоялось 3 ноября 1944 года, а никак не в ночь перед повешением после приёма в советском полпредстве. Но и это ещё не конец.

«К тому же воздушные налёты к тому времени стали очень мощными, и мы опасались, что в случае отсрочки не сможем привести казнь в исполнение», — продолжил Юда и добавил: «В тот день, как и сегодня, стояла хорошая погода, и, помню, вечером опять был воздушный налёт».

Тюрьма Сугамо серьёзно пострадала от американских авиабомб, так что опасения тюремщиков Зорге были отнюдь не напрасными. Им просто-напросто хотелось поскорее закончить это затянувшееся дело: приказ подписан, тянуть нечего, а каждый день хорошей погоды — лишний шанс самим сгореть в огне американской бомбёжки. И Зорге повесили. Чтобы поскорее.

Расставаясь с Тамоном Юда, который тщательно изображал раскаяние, Ханако Исии обратила внимание на деревянную дощечку в углу парка. На ней ещё можно было разобрать надпись: «Военные преступники». 23 декабря 1948 года по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока, вошедшего в историю как Токийский процесс, в тюрьме Сугамо были казнены семеро японских военных преступников. В память об этом и поставили ту дощечку. После реконструкции парка её заменили на красивый массивный камень с надписью по-японски: «В стремлении к вечному миру». Перед ним почти постоянно стоят маленькие фотографии семерых повешенных преступников, цветы, саке от их поклонников. О Рихарде Зорге — человеке, который погиб за то, чтобы в мире больше не было войн, в парке на месте тюрьмы Сугамо не напоминает ничто.

С благодарностью за помощь в подготовке этого материала Анне Делоне.