Предвоенный вальс 1941: прощай, Артиллерия!

Недавно мы отметили трагическую годовщину начала Великой Отечественной войны, которая принесла нам колоссальные потери, в том числе финансовые и генофондные. Хотя прошло 79 лет, но главнейшие для любого народа вопросы – вооружение собственной армии – по-прежнему изъяты из общественного информационного поля, и отданы на откуп "специалистам" (по распилу), типа Шойгу, Сердюкова, Рогозина, Васильевой, Кузьмука, а порою и Гриценко Анатолия.

Это значит, что мы, не извлекшие уроков из Великой Отечественной, в прямом смысле слова «Можем Повторить» лето 1941 года, и 42-го тоже, и трагедию ПВО в долине Бекаа-82, танковый штурм Грозного, безнаказанно сбитую сушку Пешкова, и прочие ужасные вещи. Неспособность нашей армии дать адекватный военный ответ прекрасно известна этим высокопоставленным «специалистам», в отличие от нас с вами. Потому и отделываются помидорами на всю глубину озабоченности Лаврова те, кто сегодня сбивает наши бомбардировщики, убивает наших солдат, и бомбит аэродромы наши и наших союзников. Ответить нечем: в нынешнем виде русская армия, как и в 1941-м, технологически не готова к отражению внешней агрессии даже со стороны Турции и тем более Израиля.

Но если современные деятели ещё не проявили себя не в полной мере, и оценивать их результаты преждевременно, то в исторической ретроспективе мы вполне можем проследить – как искусственно создавалась тактико-техническая неготовность нашей армии к войне 1941 года.

Те, кому доводилось просматривать книгу Василия Грабина "Оружие Победы", не найдут в настоящей публикации почти ничего нового. Генерал Грабин, бывший Главный конструктор артиллерийских систем СССР, в своих мемуарах вполне осмысленно описывает процесс предвоенного разоружения армии и называет конкретных лиц, за этим стоявших.

Однако он ничего не говорит об их мотивации, о побудительных причинах такого поведения. Грабин излагает следствие, но не причину. Пишет примерно так: приехал из Москвы какой-то хмырь в штанах с лампасами, на собственном поезде (с прислугой и вагоном-рестораном), прошёлся по заводу, едва глянул в чертежи новых пушек и, победно посмеиваясь прямо Грабину в лицо, заявил: "Пока я жив, никаких новых пушек в армии не будет. Базар окончен!". Пообедал, поужинал и уехал.

Потом, конечно, того хмыря расстреляли. Но недолго Грабин радовался, даже сделал пробную партию новых пушек, чуть ли не на свои деньги (взятые у одного хорошего человека). Приехал другой хмырь и, надувая щёки, сказал – что новые пушки слишком мощные, армии они не нужны, и приказал сдать всю пробную партию в металлолом на переплавку. И Грабин сдал, а деньги тю-тю (но того хорошего человека тоже расстреляли, поэтому их и не надо было отдавать).

В результате, бойцы в 41-м встречали вражескую бронетехнику с коктейлем Молотова в лучшем случае, как на Евромайдане в 14-м. Но то майдан, а то государственная армия. В которую втюкана куча народных денег.

Так вот, Грабин умалчивает о ПРИЧИНАХ происходившего, пытаясь выдать это за нормальный рабочий процесс, в котором бывает всякое: один начальник ошибся и не разрешил, ну может другой разрешит. Косвенно можно понять Грабина так, что все они – дураки, и в силу своей ограниченности не осознавали важность вооружения армии новыми пушками. Хотя именно за это получали зарплату и соцпакет на уровне нынешних топ-менеджеров Газпрома, имели лучшее в мире образование, и опыт боевых действий ещё с Первой Мировой войны.

Сказать же правду генерал Грабин не может потому, что сам был частью этого преступного антинародного сообщества, и получал у них деньги, и не пытался отказаться, хотя в своё время даже Иуда швырял обратно 30 сребреников. Классическая ситуация: как идти зарплату получать в кассе – так всё хорошо, всё устраивает, а как работать – то сразу начальники дураки, ограничивают полёт творческой мысли Грабина, снижают обороноспособность государства.

Попробуем здесь осветить те моменты, которые постеснялся освещать в своих мемуарах генерал Грабин, член коммунистической партии с 1921 года. Ну как постеснялся, именно дальнейшим развитием данных процессов он был выброшен коленом под зад – на пенсию в 60 лет, с должности руководителя Артиллерийской академии. Для такой работы, это не возраст, сравните со 102-летним Борисом Патоном, в наши дни возглавляющим Академию Наук Украины.

Обидевшись и получив массу свободного времени, Грабин засел за написание книги правдивых воспоминаний. Сравните с маршалом Тимошенко, который отказался писать мемуары со словами: "Опубликовать правду всё равно не дадут, а врать есть кому и без меня", и Грабина это тоже касается в полной мере.

Как сказано в предисловии к его книге: «… очень сильно сокращенный журнальный вариант … был опубликован в журнале "Октябрь", и это немедленно вызвало первую волну недовольства. Книга была вполне персонифицированной: нашлись обиженные. И хотя речь в журнальной публикации шла в основном о тридцатых годах, протесты пошли "с верхов". Люди, которые оказывали сопротивление В. Г. Грабину в те годы, к началу 70-х занимали уже весьма значительные посты, вплоть до главных маршалов родов войск, и, как говорится, по-человечески их можно понять: кому же приятно, когда ему напоминают о его заблуждениях, тем более что это были не личные заблуждения, а заблуждения господствующей военной (артиллерийской в данном случае) доктрины, которую они, по долгу службы, не могли не разделять ...».

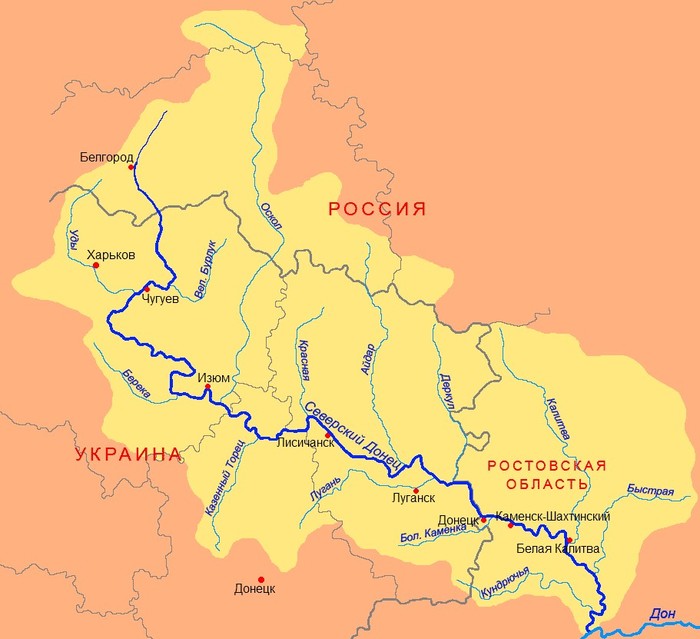

Здесь, по сути, прямым текстом назван Главный Маршал артиллерии – Николай Воронов, похороненный в Кремлевской стене, которому торжественно каждый год возлагаются венки на День Артиллериста (19 ноября). Тот самый, что в начале войны распорядился изъять из воюющей армии всю артиллерию крупных калибров, и увезти её за Волгу. Мотивация: мы отступаем слишком быстро, а немцы наступают ещё быстрее, и вся артиллерия достаётся им, и потом стреляет по нам же. А не успевали вывозить крупную артиллерию потому, что другие враги народа не обеспечили армию специальными тягачами (лошади и грузовики её не потянут).

И до 19 ноября 1942 года советская крупная артиллерия отстаивалась за Волгой (воюйте пока коктейлем Молотова и черенками от лопат), а с указанной даты вступила в войну под Сталинградом, и погнала её обратно. А до этого война шла только в нашу сторону.

Воронов был русский дворянин, и здесь мы наконец добрались до сути. Дело в том, что у нас до 1917 года было самое настоящее рабовладельческое государство, возглавляемое оккупационной администрацией из дворян, а на самом верху стояла талантливая семья Гольштейн-Готторп-Романовых. В 1917 году русский народ, возглавляемый Михаилом Калининым, сбросил эту власть, освободился от многовекового рабства и начал внаглую работать на себя.

Часть семьи Романовых и поддерживавших её дворян, погибла в пламени Гражданской войны, где они пытались силовым путём вернуть народ в стойло и восстановить своё рабовладельческое положение. Остальным пришлось покинуть страну. Осев в Германии (как один известный проффесор у друга в Ростове-на-Дону), они начали готовить реванш, который и состоялся в 1941 году: возвращение русского народа под власть рабовладельцев "благородного происхождения". Как я уже рассказывал ранее, и это вообще не секрет, продюсерами проекта "Адольф Гитлер и Нацистская Германия" были русские дворяне и недобитые члены Императорского Дома Романовых.

Но часть дворян, самые хитрые и изворотливые, остались в России и ушли в подполье. Скрыв своё происхождение, выдавая себя за потомственных нищих, они создали партию «большевиков» во главе с Лениным, и через неё постепенно проникали на руководящие должности в СССР, перехватывая управление у Советской Власти, возглавляемой Калининым. Эти готовили рабовладельческий реванш "изнутри", на своих должностях ослабляя нашу армию, промышленность и сельское хозяйство.

Разумеется, не все дворяне были членами «партии большевиков», и не все коммунисты имели дворянское происхождение. Тем более не все дворяне участвовали в тайной борьбе с Советской Властью, возглавляемой Калининым: были и такие, что искренне ей служили, как ранее Государю Императору (таким всё равно, кому служить, лишь бы деньги платили, и приличный соцпакет). Проблема состояла в том, чтобы отделить первых от вторых. И, соответственно, шла борьба между двумя и более группировками ("необоснованные массовые репрессии и расстрелы"), и мы с вами сейчас, строго говоря, затрудняемся определить – где были "наши", а где враги. В данном случае неважно, здесь речь не о политических репрессиях, а об Артиллерии.

Рассмотрим, как это выразилось в сфере артиллерийского вооружения Красной Армии, встретившей врага в июне 1941-го с коктейлем Молотова и "одной винтовкой на троих". Да, конечно, миф об "одной винтовке на троих" давно развенчан, но никем не опровергнуто и не объяснено то, что армия отступала до Москвы, до Волги и Кавказа.

Тот же Воронов, убравший крупные пушки из армии: русский дворянин. Вернее, в официальной его биографии сказано так: "сын мелкого и нищего безработного конторского служащего в Санкт-Петербурге". Но бедный и безработный – это не происхождение и не классовое сословие. Можно быть потомственным миллиардером, и за одну ночь проиграть в карты всё состояние и всех своих рабов. Конторский служащий, т.е. Чиновник, в Российской Империи – только дворянин. Или вы думаете, что вот так приехал бывший крепостной мужик из деревни (уволился рабочий с завода) – и поступил на работу конторским служащим в Санкт-Петербурге? Да это примерно как сейчас откинуться по УДО и прямо со шконки устроиться в облгосадминистрацию или горздрав, попробуйте. Хотя как раз сейчас у нас демократия, а вот тогда, в условиях монархического общества действовали совершенно чёткие, незыблемые социальные правила.

Кроме вот этой, широко известной истории с крупными пушками, что ещё характерного пишет про маршала Воронова, сайт Википедия например: «… Интересен тот факт, что в годы войны будучи командующим артиллерии РККА, Воронов считал недопустимым борьбу пехоты с танками, по его мнению, с танками должны бороться свои же танки, противотанковая авиация и артиллерия. Прямая атака пехоты на танки (особенно в начале войны) приводила к катастрофическому расходу живой силы, в то время гранатомётов и противотанковых ружей было крайне мало, к тому же их использование требовало обученного расчёта солдат, в итоге основным способом борьбы были мины и связки гранат, кидаемые солдатом под гусеницы танков. Маршал всячески противился развитию в РККА пехотных противотанковых средств (противотанковых ружей, гранатомётов) и активно добивался насыщения стрелковых полков и дивизий противотанковыми пушками …».

В этой цитате, во-первых, в очередной раз подтверждается озвученный мною ранее тезис, что регулярная армия шла на немецкие танки с голым понтом, словно протестующие на майдане в 2014-м. Во-вторых – Воронов, оказывается, ВСЯЧЕСКИ ПРОТИВИЛСЯ развитию гранатомётов, тогда как у немцев например были фаустпатроны, и наши бойцы буквально охотились за ними в конце войны, массово используя оружие противника в городских боях на улицах Луганска и Тернополя, Берлина и Будапешта. Вот бы этого Воронова – да на Чижовский плацдарм, где пехотинцы на ремнях втаскивали его несчастные противотанковые пушки на верхние этажи зданий.

И в той же статье, пишет сайт Википедия: «… После вступления на должность начальника артиллерии РККА Николай Воронов начал работу по модернизации артиллерии РККА, и уже в ноябре 1937 года на столе у наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова лежала докладная записка, содержащая широкую программу оснащения артиллерии разведывательной техникой, создания новой звукометрической станции обнаружения, усовершенствования и разработки новых образцов артиллерии тяжёлой и большой мощности, развития зенитной и самоходной артиллерии и развития средств механической тяги…».

В связи с чем возникает логичный вопрос: «и ГДЕ ?»:

- где техника для артиллерийской разведки,

- где развитие зенитной артиллерии,

- где самоходная артиллерия,

- где средства механической тяги?

Да там же, где и гранатомёты. Те грубоватые читатели, что сразу ответили в рифму – не ошиблись.

Так вот, с данных позиций было бы познавательно просмотреть книгу Грабина ещё раз. Он начинает издалека, и период с 1917 по 1933 год характеризует положительно. В эти годы шла планомерная работа по развитию нашей артиллерии, причём по двум направлениям сразу.

Первое направление – модернизация существовавшего артиллерийского парка, это попроще и подешевле: незначительное улучшение характеристик орудий за счёт доработок конструкции и технологии производства. Второе направление – инновационное, более затратное и долгое: создание принципиально новых, современных артиллерийских систем. Этим и занимался в том числе Грабин.

И вот наступает 1933 год, прямо сразу после 1932-го. В Германии приходит к власти нацистская партия Адольфа Гитлера, а у нас …

А у нас, Министр вооружения, дворянин Тухачевский издаёт приказ о ликвидации артиллерии в СССР, имея в виду классическую, ствольную артиллерию. Вместо неё предписывает развивать некое оружие на новых физических принципах, называемое Динамо-Реактивными пушками. Не будем здесь углубляться в технические нюансы, они подробно описаны в книге Грабина, тем более что, как пишет сам Грабин,"время показало ошибочность данного шага, и ствольную артиллерию потом восстановили", но не мне вам говорить, что значит потерянное время в условиях подготовки к войне.

Стоявшие по должности ниже Тухачевского, курировали вопросы именно артиллерийского вооружения в этот период начальники армейской артиллерии (предшественники Воронова) русские дворяне Роговский, Ефимов и Грендаль.

О Роговском вроде прямо не сказано в Википедии, что он дворянин, но, как и в случае с Вороновым, это понять несложно, если знать систему. Написано так: «… Родился в семье народного учителя, в Могилёве …», но в царской России учитель – только дворянин, не мог мужик быть учителем, да и сейчас не может.

О Ефимове информации и того меньше, но он до революции был подпоручиком, т.е. офицером Русской Императорской армии, а в России офицер – это только дворянин (сначала было и наоборот: дворянин – только офицер). Почти как поручик Голицын или, если угодно, поручик Гиркин.

С Грендалем всё проще, вот что пишет о нём сам Грабин в своей книге: «… Дворянин, выпускник Псковского кадетского корпуса, Михайловского артиллерийского училища и Михайловской артиллерийской академии, полковник царской армии …».

Затем Грабин рассказывает о другом лагере, противостоявшем Министерству вооружений Тухачевского. Это были ребята из Министерства военной промышленности.

(назывались оба министерства тогда немножко по-другому, я буду использовать понятные читателям названия. Министерство вооружений выступало как заказчик товаров, работ, услуг военного назначения для армии, т.е. для Министерства обороны, возглавляемого Ворошиловым и потом Тимошенко. А Министерство военной промышленности изготавливало эти самые вооружения по их заказам, по их документации и за их деньги, это нынешний ВПК – Военно-Промышленный комплекс).

Руководителем ВПК был дворянин Орджоникидзе (так написано прямо в Википедии, что таки дворянин, а не как у Воронова). Это в его честь ранее был назван наш Тракторный завод, нынешний Индустриальный район и санаторий "Ёлочка".

В изложении Грабина, Орджоникидзе был отличным парнем, как и члены его команды. Это, прежде всего, дворянин Межлаук – наш земляк, харьковчанин, чьё имя носила улица на Новых Домах. Папа у него тоже «учитель» (латыни), точнее: статский советник, директор гимназии, а мама владела двумя доходными домами по улице Максимилиановской (харьковчане знают её как улицу Ольминского).

Заместителем у Орджоникидзе был некто Павлуновский, о котором почти ничего не известно (кроме того, что он из чекистов).

Казалось бы, в лице Павлуновского, мы наконец нашли в Системе место, свободное от русских дворян (генетических рабовладельцев, врагов трудового народа), но вот как Грабин описывает стиль работы ничего не понимавшего в артиллерии Павлуновского, при первом же знакомстве с ним, когда Грабину удалось прорваться на приём в Министерство и пытаться протолкнуть свои новые пушки, от которых военные упорно отказывались:

«… - Подождите,- немного послушав, остановил меня Павлуновский,- я сейчас приглашу одного бывшего артиллерийского офицера. Он гвардейской батареей командовал. Знать его мнение нелишне. В кабинете появился Константин Михайлович Артамонов, первый заместитель Павлуновского. Френч и брюки цвета хаки, безукоризненная выправка выдавали в нем кадрового военного…».

Действительно, заместителем у бывшего чекиста Павлуновского был дворянин Артамонов, сын царского генерала и сам бывший офицер Русской Императорской армии.

И их же (производственников) единомышленником по части положительного сотрудничества с Грабиным в области создания артиллерийских систем был дворянин маршал Егоров – начальник Генштаба СССР, бывший полковник Русской Императорской армии.

Грабин утверждает, что руководители ВПК, в отличие от Минобороны и Минвооружений, имели государственное мышление, понимали важность артиллерии, и готовы были делать её за свои деньги, без заказа и финансирования со стороны Тухачевского. Но им-то самим пушки не нужны, а в армию всё идёт только через Тухачевского.

Так и воевали между собою две команды: Грабин утверждает, что Тухачевский и его люди предъявляли завышенные, неразумные и ненужные требования к будущим пушкам, тогда как все предложения разработчиков об улучшении изделия – с порога отвергали напрочь, а разработки тормозились. Особенно неприятная, и широко известная история произошла с пушкой Ф-22. Она получилась крайне несовершенной, но имела большой потенциал для модернизации: его заложили на случай, если Тухачевского всё же отпустит, и он смягчит свои нелепые требования. А в итоге эту модернизацию выполнили немцы: они в начале войны захватили множество таких пушек и, немного поработав напильником, превращали их в великолепное противотанковое орудие, которого не было и у нас самих (а у них тем более). Грабин пишет, что немцы сами догадались, как именно можно модернизировать Ф-22, но я вот думаю – может им подсказал кто.

К 1937-38 гг, почти все упомянутые выше лица – как помогавшие развитию артиллерии, так и тормозившие его (все без исключения, кроме самого Грабина, Ворошилова, Воронова и Грендаля) были осуждены к смертной казни и расстреляны, только Орджоникидзе то ли сам застрелился, то ли взял и умер. Тут всё названо прямым текстом (в Википедии): «… В ходе предварительного следствия Тухачевский признал себя виновным в подготовке военного заговора в РККА, целью которого было насильственное свержение власти ... Для реализации успеха планировалось подготовить поражение РККА в будущей войне с Германией». Это именно то, о чём я всё время говорю в своих публикациях: дворяне планировали разгромить Советскую Власть руками немцев, потом тупо слить самих немцев – и вернуть своё рабовладельческое положение в России. Так оно и получилось (в явной форме – после 1991 года, а фактически – после смерти Калинина в 1946-м), но уже с 22 июня 1941-го стало ясно: "Дело Тухачевского живёт и побеждает".

Эти репрессии ничего не дали (надо было их всех достреливать ещё в 1917-м), поскольку Система воспроизводила сама себя. Уже упомянутый выше дворянин Воронов сменил расстрелянного дворянина Роговского (на посту Командующего артиллерией Красной Армии), дворянин Ванников сменил расстрелянного дворянина Тухачевского на должности Министра Вооружений, а ВПК возглавил дворянин Рухимович.

По поводу дворянства Рухимовича, по официальной биографии он: «… Родился в семье слесаря ... Учился в Харьковском технологическом институте ...». Да не может сын настоящего слесаря – ни до революции, ни сейчас – поступить в институт, тем более в такой. Мог только при Советской власти, которую они благополучно завалили. В царской России институты были только для дворян.

Что уж тут говорить про Ванникова: «Родился … в Баку в еврейской семье рабочего-нефтяника. Окончил Бакинское политехническое училище (1918 г.), и потом ещё МВТУ имени Баумана». Не надо думать, что это «училище», которое закончил словно бы сын еврея-дворника из анекдотов, было чем-то вроде нынешних ПТУ. Нет, ребята, это ныне Азербайджанская нефтяная академия, и по большому счёту доучиваться в Бауманке ему было даже не обязательно.

С чего начали Ванников и Рухимович – с того же, что и Тухачевский: с попыток прекратить деятельность Грабина по разработке новых артиллерийских систем. Сам Грабин преподносит это как личную трагедию, мол: я им не понравился, и они пытались меня убрать. На самом же деле речь идёт об умышленном, на корню, уничтожении оружейных разработок в СССР, о возврате армии к коктейлям Молотова и Черенкам от лопат. Если Тухачевский ликвидировал Главное дизайнерское бюро в Москве (но Грабин не упал духом, и с нуля создал такое же при заводе в Нижнем Новгороде), то Ванников и Рухимович последовательно пытались перевести Грабина то на Уралмаш, то на НКМЗ, и уж точно не для проектирования артиллерийских систем (которых эти монстры сроду не выпускали). Грабину удалось отбиться, заручившись поддержкой в Кремле, и остаться в Нижнем Новгороде, а что если б нет?

А что если б нет, когда в литературе приводятся такие цифры:

«… Из 140 тысяч полевых орудий, которыми воевали наши солдаты во время Великой Отечественной войны, более 90 тысяч были сделаны на заводе в Нижнем Новгороде, которым в качестве Главного конструктора руководил В. Г. Грабин, а еще 30 тысяч были изготовлены по проектам Грабина на других заводах страны …».

В какой-то мере можно предположить, что, согласись Грабин на переезд в Краматорск, не было бы этого, а значит – и Победы. Так разоружалась армия.

Впрочем, Рухимовича тоже разоблачили и расстреляли в 1938-м. С Ванниковым же получилась очень интересная история. Грабин в своей книге рассказывает, что буквально перед войной Правительством был поставлен вопрос: наш танк «КВ-1» никуда не годится. Он слишком тяжёл – настолько, что его вес не выдерживают мосты, и ему приходится много ездить в поисках удобного места для переправы. И при этом он обладает устаревшей и слабенькой пушкой. Соответственно, Правительством была поставлена задача (это уже весна 1941 года): Грабину создать новое, мощное танковое орудие, а Ванников должен был организовать разработку и производство нового танка с этим орудием. К началу июня 1941 года пушка у Грабина была готова, но танком новым даже и не пахло. И всю первую партию новых танковых пушек, которые без танка представляют собой просто металлолом, отправили на переплавку. А Ванникова арестовали 7 июня 1941 года. За что – не говорят, вернее – как бы и ни за что, они ведь все ни в чём не виноваты, и прежде всего в том, что оставили армию с палками против немецких танков.

И ещё один характерный пример, связан уже с пушками для Флота. Их заказал Грабину начальник морского Артиллерийского Управления, адмирал Акулин. О его происхождении ничего не известно из Википедии, кроме вот этой примечательной фразы: «Член КПСС с 1941 года». То есть, человек уже был адмиралом и крупным деятелем, но в партию его упорно не принимали, и причина могла быть только одна: социальное происхождение. О котором в те годы все прекрасно знали друг о друге, и брать туда слишком уж явно выраженных дворян – значило дискредитировать коммунистическую партию. А в 1941-м наконец приняли, это уже война, которая всё смоет кровью.

Так вот, якобы адмирал Акулин заказал Грабину новую пушку для флота, взамен устаревшей и маломощной. Грабин спроектировал и сделал образец, но при обсуждении этой темы в Правительстве (надо ли выделять кучу денег на массовое перевооружение флота этими пушками), Акулину был задан вопрос: а можете ли Вы как-то обойтись пока без них? И внезапно Акулин ответил: «Можем!», чем едва не довёл Грабина до инфаркта. Ну и хорошо, сказало Правительство, сколько денег сэкономили. А дальше Грабин ехидно пишет следующее, я приведу этот абзац как весьма характерный для состояния дел во всей нашей артиллерии:

«… Позже, в начале 1943 года, к нам в КБ приехали представители флота Галлер и Грен. Галлер рассказал о высоких боевых качествах опытного образца пушки Ф-35, которая сделала подводную лодку грозой для фашистов, и просил меня поставить вопрос перед Сталиным о валовом производстве пушки для подводных лодок. Я рассказал о ходе совещания у Жданова. Галлер на это ответил, что Акулин допустил тогда непростительную ошибку, которую нужно в кратчайший срок исправить. Я понимал моряков, но обращаться к Сталину отказался. Если Артиллерийское Управление флота пересмотрело свои взгляды, то моряки и без моего вмешательства сумеют добиться запуска Ф-35 в валовое производство. А если нет, то мое обращение к Сталину ничего не даст ...».

Упоминаемый здесь адмирал Галлер, приехавший в 1943-м исправлять ошибку Акулина (разоружившего Флот перед войной) – потомственный русский дворянин, если верить сайту Википедия: «… Родился в семье начальника Выборгского крепостного инженерного управления полковника Михаила Фердинандовича фон Галлера и дочери пастора Юлии Паукер. Дворянин в третьем поколении...».

К сожалению, рамки данной публикации не позволяют даже перечислить всех великих полководцев, перед войной получавших зарплату за подготовку Вооруженных Сил СССР к 22-му июня 1941 года, поэтому я буду более подробно касаться этих вопросов и в последующих публикациях. Важно понимать, что сделанная этими красавцами система вооружения Красной Армии (по мнению таких авторов, как Резун, Илларионов, Солонин – якобы собиравшейся завоевать Европу), заведомо представляла собою тактико-технический провал в сортир, и дело отнюдь не во «внезапности нападения».

Ещё в 1940 году, как утверждает Грабин, вышеперечисленные лица вообще прекратили производство основного орудия поддержки пехоты – 76-миллиметровых дивизионных пушек (типа той же Ф-22 и её легендарной преемницы – ЗИС-3 – нашего главного потом Оружия Победы), заявив: «армия данными пушками обеспечена в полной мере, нам больше и не надо». Нигде не приводится источник – на основании чего сделано подобное заключение, какие расчеты производились. Сам Грабин утверждает, что пушек было крайне недостаточно – отсюда и печальный результат первых месяцев войны. Для любителей статистики, приведу данные от Грабина, где он прикидывает ситуацию по состоянию на первые дни уже начавшейся войны:

«… Пришли на память цифры: Германия и Франция к концу первой мировой войны имели каждая более чем по 30 тысяч орудий. Прикинул, сколько еще они могли выпустить с 1918 по 1941 год. Вся эта артиллерия служит теперь гитлеровскому вермахту. Кроме того, трофейное оружие и военная промышленность других оккупированных стран, в частности такая мощная, как чешская. Гитлеровские союзники тоже кое-что имели... По существу, против СССР была нацелена вся Западная Европа и Япония ... Подсчитал приблизительно, сколько дивизионных, танковых и противотанковых пушек (а они играют главную роль в маневренной войне) нужно нам на западной и на дальневосточной границах. Сопоставил полученную цифру с числом пушек, выпущенных нашими заводами до войны, сделал некоторую скидку на потери и подвел итог, учитывая, что мы должны не только догнать противника, но и добиться ощутимого превосходства, необходимого для успешного наступления. У меня даже в глазах потемнело: оказалось, нужно не семикратное увеличение выпуска дивизионных, танковых и противотанковых пушек, а по крайней мере 18-20-кратное, а возможно, и большее! Сколько же нужно заводов? Если они возьмут за основу нашу технологию и в процессе производства будут наращивать выпуск пушек, то около пятнадцати, по мощности равных нашему».

Итак, по мнению Грабина, из-за бесцельно потерянных предыдущих лет – теперь, уже в ходе начавшей войны, нужно было догонять отставание, увеличив выпуск в 20 раз, что соответствует строительству 15-ти новых заводов, аналогичных Нижне-Новгородскому. И та работа была сделана, но какой ценой…

«… за годы Великой Отечественной войны СССР произвел 188 тысяч первоклассных орудий, а фашистская Германия вместе с оккупированными ею странами и странами-сателлитами - только 102 тысячи орудий ... Мне [Грабину] хочется закончить эту книгу строчками из "Правды", так описывающими один из последних дней войны:

"… Все эти дни, куда бы вы ни поехали – к каналу Одер–Шпрее или к Зееловским высотам, или в дачные предместья Берлина, укрывшиеся в стройных сосновых лесах,- всюду услышите беспрерывный гул наших самолетов в воздухе и грохот артиллерии. Огненным щитом прикрывает артиллерия уверенный шаг пехоты и движение танков. Щит этот неумолимо движется вперед, сметая на своем пути все преграды – траншеи, бетонные укрепления, населенные пункты, превращенные немцами в крепости. И когда едешь по дорогам войны – мимо полей, лесов, хуторов, городов,- то воочию убеждаешься в мощи советских пушек. Путь к Берлину – это поистине кладбище немецкой техники, разбросанной на полях, в оврагах, на дорогах, на улицах городов. Это победа нашей артиллерии, доказательство ее превосходства над артиллерией немецкой…".

Но это будет в 1944-45 годах, и об этих феерических победах (которые, собственно, всё время собираются «#Повторить»), я уже рассказывал ранее. А сейчас, в дни годовщины 22-го июня 1941 года, и 42-го тоже – уместнее ещё раз вспомнить всё. Что я и намерен сделать в предстоящей серии публикаций.