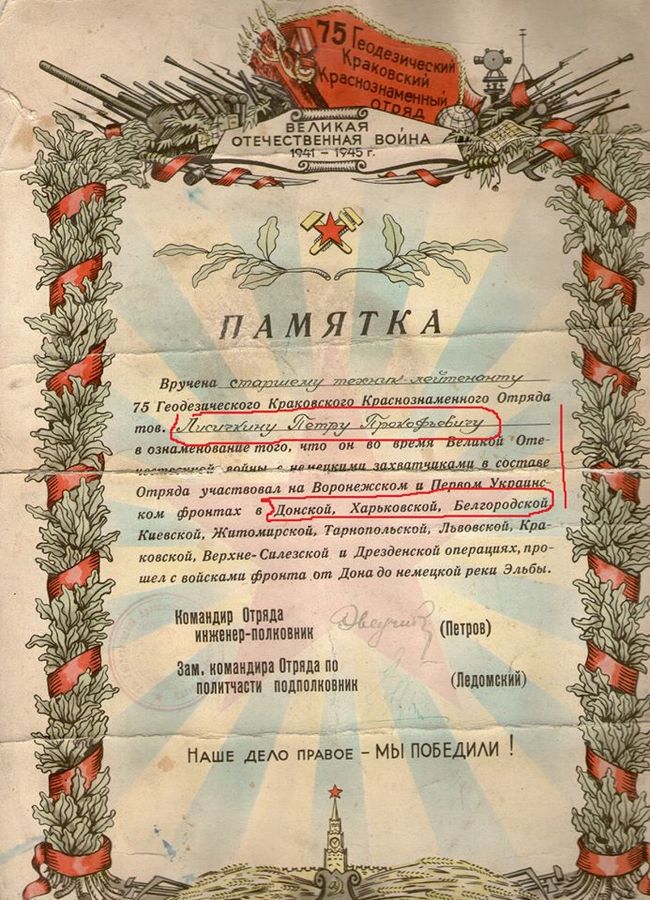

75 лет назад началась Нижне-Силезская наступательная операция, в которой участвовал мой дед – офицер артиллерийской разведки Первого Украинского фронта, Пётр Прокофьевич Лисичкин.

Официально принятый день её начала – 8-е февраля 1945 года. Но эта дата, как и название операции – скорее, «условности кино»: кем-то криворуким однажды вброшенный эпос, по кварталовскому принципу Какая Разница, который затем был канонизирован командой Хрущёва и всеми последующими руководителями (включая В.В.Путина). То, что вы читаете в Интернете и в советских справочниках под заголовком «Нижне-Силезская операция», это не совсем она. Данную проблему я уже поднимал в предыдущей статье, потому что для меня Есть Разница, всё-таки мой дед в этой операции участвовал, но – не в Нижней Силезии и не с 8 февраля. Каждый, кому доводилось просматривать книгу «Войну и мир», может припомнить меткое высказывание Льва Толстого об этих договорняках межу историками:

«… историки … подобны людям, которые, признав неудобство бумажных денег (заменяющих золотые монеты), решили бы вместо бумажки сделать звонкую монету из металла, не имеющего плотности золота. ... И как жетоны, похожие на золото, могут быть только употребляемы между собранием людей, согласившихся признавать их за золото, и между теми, которые не знают свойства золота, так и историки…, не отвечая на существенные вопросы человечества, для каких-то своих целей служат ходячей монетою университетам и толпе читателей — охотников до серьёзных книжек, как они это называют…».

В данном случае, что мы имеем. Предыдущая, Сандомирско-Силезская операция (как часть Висло-Одерской стратегической), закончилась 3-го февраля, а эта вроде бы началась 8-го. Тогда выходит что с 4-го по 7-е февраля #ДедыОтдыхали.

Но отдыхать можно по-разному. Вот перед нами приказ Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина от 6-го февраля 1945 года, в котором говорится о наступлении, идущем уже третий день, то есть с 4-го:

«Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза Коневу

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Одер юго-восточнее города Бреслау (Бреславль), прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за три дня наступательных боев продвинулись вперед до 20 километров, расширив плацдарм до 80 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели городами Олау, Бриг, Томаскирх, Гротткау, Левен и Шургаст – важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу Одера.

…

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях при форсировании реки Одер, представить к присвоению наименования “Одерских” и к награждению орденами.

Сегодня, 6 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсировавшим Одер, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

…

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

6 февраля 1945 года, № 270».

Конечно, можно было бы допустить, что товарищ Сталин давал салют в Москве (за два дня до ныне принятой даты старта Нижне-Силезской операции) по какому-то другому поводу: мало ли чем ещё занимались многочисленные войска Первого Украинского фронта – крупнейшего в Советской Армии.

Но нет – именно в том, что написано в процитированном выше приказе Сталина, и заключалась Нижне-Силезская наступательная операция, как следует из её же канонического описания (изложенного далее). Сходится всё, кроме даты начала: Сталин против Историков. Те, кто убрал маршала Сталина, не дав ему написать мемуары (либо же мемуары были написаны – и уничтожены), забыли почистить документы, но и не ввели их в научный оборот.

Если верить Историкам, то операция 8-го февраля только началась, и непременно с утра: «… наступление 1-го Украинского фронта началось утром 8 февраля после 50-минутной артиллерийской подготовки. На всей протяжённости (!) фронта разгорелись ожесточённые бои…».

Если же верить Сталину, то с 4-го по 6-е февраля, форсировав реку Одер ЮЖНЕЕ города Бреслау (стоящего на этой реке), войска Первого Украинского фронта продвинулись на 20 километров – так в приказе, процитированном выше. А что же происходило СЕВЕРНЕЕ города Бреслау? Об этом говорится в тексте следующего приказа:

«Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза Коневу

Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер северо-западнее города Бреслау (Бреславль), прорвали сильно укрепленную, долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед до 60 километров, расширив прорыв до 160 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели городами Лигниц, Штейнау, Любен, Гайнау, Ноймаркт и Кант – важными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу Одера.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях при форсировании реки Одер, представить к присвоению наименования “Одерских” и к награждению орденами.

Сегодня, 11 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсировавшим Одер, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Одер и прорыве обороны немцев на западном берегу реки.

…

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

11 февраля 1945 года, № 273».

Итак, севернее Бреслау войска продвинулись на 60 километров к 11-му февраля, потратив 4 дня, что означает: стартовали они как раз 8-го.

Другими словами, 8-го началось наступление севернее Бреслау, а 4-го южнее Бреслау. Впрочем – «Какая Разница» (с). Президент из России в любом случае вряд ли будет отмечать эту дату так, как его известные партнёры недавно отмечали 75-летие старта «Оверлорда», или Арденнского сражения (в Бастони).

Где же «заканчивается граница» Нижней Силезии, и по отношению к чему она «нижняя»? Исторический регион Силезия, в настоящее время разделённый между Польшей, Германией и Чехией, лежит на берегах реки Одер. В своё время это был один из ведущих производственных центров мира, «кузница Европы» и её же «механическая мастерская»: Донбасс, Кривой Рог и Харьков в одном флаконе. Немецкий город Бреслау (ныне это польский Вроцлав) находится в самом центре Силезии. То, что южнее Бреслау и до города Оппельн (75 км выше по течению Одера) можно условно назвать Центральной Силезией, хотя в таком виде это название применяется редко. Ещё южнее Оппельна (сейчас это польский город Ополе) – это уже Верхняя Силезия, т.е. «выше по течению реки, ближе к истоку». А то, что севернее Бреслау (включая и сам Бреслау) – это и есть «Нижняя Силезия». Река Одер течёт с юга на север и впадает в Балтийское море, поэтому здесь «верховье» находится на юге, а «низовье» наоборот – выше него по карте, т.е. на севере.

Боевые действия в ходе операции, которую традиционно называют «Нижне-Силезской», на самом деле развернулись по всей Силезии – сверху донизу. Если вернуться к официальному описанию «Нижне-Силезской операции», то в неё, оказывается, пошёл весь Первый Украинский фронт, в следующей конфигурации (далее цитата, а в квадратных скобках – мои примечания):

«… Командующим 1-м Украинским фронтом маршалом И. С. Коневым было принято решение одновременно нанести три согласованных удара.

Самая мощная группировка, включающая четыре общевойсковые (3-я гвардейская, 6-я, 13-я, 52-я) и две танковые армии (3-я гвардейская и 4-я), была сосредоточена на плацдарме севернее Бреслау. [это, таки, Нижняя Силезия].

Южнее Бреслау сосредоточились 5-я гвардейская и 21-я армии, усиленные двумя танковыми корпусами. [это Центральная Силезия]

На левом [самом южном] крыле фронта должны были наступать 59-я и 60-я армии. [это Верхняя Силезия].»

И здесь попутно развенчивается ещё один устойчивый миф, зачем-то вброшенный историками-журналистами. Лично мне не раз попадались статьи с громким заголовком: «Почему советские войска не стали брать Берлин в феврале 1945-го». Вопрос такой имеет место быть, поскольку в начала февраля они уже стояли в 60-70 км от Берлина – это два перехода «Т-34». Но это только Первый Белорусский фронт маршала Жукова, тогда как Первый Украинский, шедший южнее, сильно отстал: ему-то до Берлина оставалось не 70 км, а 200-400 (его разные армии располагались на разном расстоянии, выстроившись «лесенкой» с севера на юг).

Ответ обычно даётся такой: «… не стали брать Берлин в феврале потому, что слева и справа от полосы наступления ещё оставались немецкие войска. Они могли ударить во фланг нашим фронтам, идущим прямо на Берлин. Поэтому наши фронты развернулись на 90 градусов, и сначала провели операции по очищению своих флангов. А потом, уже в апреле, развернулись обратно на 90 градусов и наконец пошли на Берлин». Ну и стандартное: «не было сил для наступления на Берлин в феврале, надо было отдохнуть».

Так вот, на самом деле это всё касается только Первого Белорусского фронта (маршал Жуков) – они так и сделали. А вот Первому Украинскому покой только снился: 3-го февраля закончили Висла-Одерскую операцию, а на следующий день (как показано выше – с 4 февраля) начали новую битву – но не за Нижнюю Силезию, и не за всю остальную Силезию, а – наступление на Берлин!

То, что операция, позднее получившая загадочное и непонятное название «Нижне-Силезская», была на самом деле наступлением на Берлин, указано в её официальном изложении, цитирую:

«… План операции.

Наступательная операция должна была стать логическим продолжением Висло-Одерской операции и составной частью дальнейшего общего стратегического наступления Красной Армии.

Маршал И. С. Конев вспоминал: «Главный удар намечалось нанести с двух крупных плацдармов на Одере — севернее и южнее Бреслау. В результате должно было последовать окружение этого сильно укрепленного города, а затем, взяв или оставив его в тылу, мы предполагали развивать наступление основной группировкой прямо на Берлин».

Первоначально план операции предусматривал нанесение главного удара с плацдармов на Одере, прорыв обороны противника и дальнейшее наступление ударной группировки фронта в направлении Берлина …».

Итак, если бы план был выполнен, то мы бы сегодня рассуждали об операции «Берлинской», и день Победы праздновали в начале весны, а не в конце. Но план не был выполнен, и Историки быстро всё свели к стычке за хутор «Нижняя Силезия», просто обрезав ненужные подробности – Какая Разница.

Для меня Есть Разница, потому что мой дед там был. И он был как раз на южном фланге – в Верхней Силезии, южнее Оппельна, прикреплённый штабом фронта к 17-й артиллерийской дивизии прорыва. Эта дивизия своим огнём поддерживала наступление 59-й и 60-й общевойсковых армий, перед этим взявших Краков и Освенцим, не имевших в своём составе танковых соединений. Их участие, в официальном эпосе об «Нижне-Силезской» (?) операции освещено лаконично: «… На левом фланге фронта, 59-я и 60-я армии, не имевшие численного превосходства над противником, не сумели прорвать немецкую оборону, и по приказу И. С. Конева 10 февраля перешли к обороне …».

Чуть севернее, в Центральной Силезии (между Бреслау и Оппельном), дела шли чуть получше, но ненамного. Процитируем снова классическую статью о «Нижне (?) Силезской» наступательной операции: «… На центральном участке, в районе крепости Бреслау, наступающие войска встретили сильное сопротивление и двигались вперёд с большим трудом… Наиболее сложная обстановка создалась на центральном участке фронта… Здесь наступающие 21-я, 5-я гвардейская и 6-я армии встретили упорное сопротивление в районе крепости Бреслау. Немецкое командование, почувствовав угрозу окружения города, стало перебрасывать сюда дополнительные силы. Оценив сложившуюся обстановку, 12 февраля командующий фронтом решил развернуть на 180 градусов два из трёх корпусов 3-й гвардейской танковой армии, ушедшей к тому времени далеко вперёд. Танкистам была поставлена задача нанести удар в тыл бреславской группировке и тем самым помочь 6-й и 5-й гвардейской армиям окружить Бреслау… 13-го числа западнее Бреслау встретились части 7-го гвардейского механизированного корпуса и 31-го танкового корпуса, завершив окружение крепости. Наступавшие вслед за танкистами части 5-й гвардейской и 6-й армий начали создавать внутренний и внешний фронт окружения. Подошедшие к тому времени танковые корпуса 3-й гвардейской танковой армии нанесли удар во фланг 19-й танковой дивизии немцев, пытавшейся разорвать только что сформированное кольцо окружения… После завершения окружения Бреслау для блокирования гарнизона крепости была выделена только 6-я армия генерала В. А. Глуздовского, а высвободившиеся войска могли быть использованы для дальнейшего развития наступления …».

Лучше всего развивалось наступление севернее Бреслау в Нижней Силезии, в результате чего задуманная «Берлинская операция» начала потихонечку приобретать черты «Нижне-Силезской». На данном направлении, ближе всего к Берлину, действовала, как сказано выше, «самая мощная группировка»: две танковые армии и четыре общевойсковые. В их честь был дан салют уже ко Дню Святого Валентина – 14 февраля:

«Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза Коневу

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боем овладели городами немецкой Силезии Нейштедтель, Нейзальц, Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, Яуэр, Штригау – крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев.

…

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городами Нейштедтель, Нейзальц, Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, Яуэр, Штригау, представить к награждению орденами.

Сегодня, 14 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим поименованными городами немецкой Силезии, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

…

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

14 февраля 1945 года, № 278»

Хорошо передаёт атмосферу этих событий один из офицеров 4-й танковой армии в своих послевоенных мемуарах:

«… В ночь на 8 февраля мы заняли позиции за пехотой. Началась артподготовка. Она была намного мощнее предыдущих. Впереди все взрывалось и горело. Пошла пехота, а за ней двинулись танки с десантом. Обошли стрелковые части. Пришлось преодолевать минные поля. Тральщик прокладывал путь, и танки за ним шли след в след.

Мы шли по тылам врага. Организованного сопротивления не было. Слишком ошеломляющим был удар. Вошли в оперативную глубину. При прохождении населенных пунктов сопротивлялись фольксштурмовцы. Дети 12–14 лет, вооруженные в основном фаустпатронами, и отдельные отряды гитлеровцев. Приходилось вести огонь по вторым этажам и чердакам, откуда стрелял неприятель. Так прокладывался путь. Обстреляв, разрушив дома на главной улице, уходили дальше на Запад. Особенно сильное сопротивление было в г. Гассен. Вперед пошли мотострелки очищать дома на главной улице. Дана команда вперед. Прошли метров 200, и в танк, на котором был я, другие офицеры и связисты, попал снаряд. Танку ничего, а нам, кто был на танке, досталось… Дождались пехоту. Подошли подразделения 112-й стрелковой дивизии. Полк с десантом двинулся дальше. Следующий город Зомерфельд…

В стрелковой роте, которая подошла, фельдшер организовал медпункт. На охрану раненых, а их было немало, в основном пехотинцы, оставили танк. Пехота оставила два взвода солдат. Танки ушли в сторону г. Форста, чтоб захватить плацдарм на р. Нейсе. Такая была конечная задача полка. После ухода полка создалась критическая обстановка. Немцы, довольно организованно, с окраин заняли центральную часть города. Танк сожгли из фаустпатрона. Раненые, кто мог двигаться, стали спасаться кто как мог. Мы, четверо раненых из полка: я, заместитель командира по связи и два танкиста со сгоревшего танка, зная, что в г. Гассене наши, задворками ушли из Зомерфельда. Добрались до г. Гассена. Нашли командира стрелковой роты… Он тут же внес коррективу в боевые порядки роты. Пехотинцы по 3–4 человека заняли чердаки, верхние этажи зданий, которые имели хороший обзор…

А мы решили на машине ехать в направлении к г. Зорау, в госпиталь. Проехали мы километров 10–15 от г. Гессена, увидели на шоссе немецких солдат. Мы шли на хорошей скорости. Солдат стоял посреди дороги. Он отскочил, едва не попав под машину. Они, конечно, увидели мой танкошлем и повязку на голове. Когда очухались, мы были уже метрах 150–200 от них. Они открыли огонь из автоматов. Мы были уже далеко, и к тому же дорога имела поворот градусов на 45–60. Проскочили.

В это время на фронте сложилась такая обстановка, что было трудно понять, кто у кого в окружении. Наши, у нас сзади немцы, потом опять наши и опять немцы, и так несколько слоев. На подъезде к г. Зорау нас обстреляли свои… Так мы добрались до медчасти.

В медсанбате мы пробыли пару дней. В это время немцы нанесли контрудар по г. Зорау. В Зорау сил для отражения удара было мало. Наша бригада, а в ее составе наш полк и другие части корпуса были отозваны из Форста для отражения контрудара противника. Пришлось пробивать этот слоеный пирог. Бои были тяжелые. При преодолении злосчастного г. Зомерфельда погиб командир корпуса полковник Орлов и его младший брат, который у него был адъютантом. Контрудар отразили.

Мы, раненые, находились в палате на втором этаже окнами во двор. … Во дворе несколько генералов, в их числе был и командующий нашей армией генерал Лелюшенко, обсуждали какой-то вопрос или просто разговаривали. Вдруг с головы Лелюшенко слетела фуражка. Генералы, офицеры врассыпную. Пуля пробила фуражку и сбила её с головы. Буквально через несколько минут привели стрелявшего немца. Ему лет 15–16. Плачет. Его отругали и отпустили…».

А вот как отметила Родина освобождение упомянутых выше городов Зорау и Зоммерфельда (они взяты 13-го февраля), а также Грюнберга (взят 14-го):

«Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза Коневу

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, сегодня, 15 февраля, овладели на территории немецкой Силезии городом Грюнберг и в провинции Бранденбург городами Зоммерфельд и Зорау – важными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев.

…

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зорау, представить к награждению орденами.

Сегодня, 15 февраля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

…

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

15 февраля 1945 года, № 281»

Днём ранее (12 февраля), их южными соседями из 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко был взят немецкий город Бунцлау (нынешний польский Болеславец):

«Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза Коневу

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление западнее реки Одер, сегодня, 12 февраля, с боем овладели в немецкой Силезии городом Бунцлау – важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Бобер.

…

Сегодня, 12 февраля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Бунцлау, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

…

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

12 февраля 1945 года, № 276»

Город Бунцлау известен тем, что в 1813 году здесь скончался фельдмаршал Кутузов, командовавший русскими войсками в ходе войны с Наполеоном. Тело Кутузова было забальзамировано и доставлено в Санкт-Петербург (похоронено в Казанском соборе), а оставшиеся после бальзамирования внутренние органы захоронены здесь же, на кладбище у деревни Тиллендорф, в трех километрах от Бунцлау (Болеславца); на этой могиле установлен памятник, и ещё один памятник Кутузову – в самом городе Болеславце (на фото к данной статье).

«… На тех же равнинах пришлось нам сражаться,

был 45-й год…

танкисты Рыбалко у стен Болеславца,

тяжелый бой идет.

Разведчики вдруг на холме по соседству

увидели памятник строгий:

могилы друзей и Кутузова сердце,

у Старой Саксонской дороги …».

Приказом командующего Первым Украинским фронтом маршала Конева от 7 марта 1945 года № 2 предписывалось: «...учредить почётный караул у могилы фельдмаршала Кутузова... Всем войсковым частям фронта и отдельным военнослужащим при прохождении мимо могилы и памятника Кутузову отдавать воинские почести» (на фото к статье). У подножия памятника была установлена мраморная доска с выбитой позолоченными буквами надписью:

«Великому патриоту земли русской фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову в день 132-й годовщины его смерти 28 апреля 1945 года.

Среди чужих равнин, ведя на подвиг правый

Суровый строй полков своих,

Ты памятник бессмертный русской славы

На сердце собственном воздвиг.

Но не умолкло сердце полководца,

И в грозный час оно зовет на бой,

Оно живёт и мужественно бьётся

В сынах Отечества, спасенного тобой!

И ныне, проходя по боевому следу

Твоих знамен, пронесшихся в дыму,

Знамена собственной победы

Мы клоним к сердцу твоему!

От воинов Красной Армии, 12 февраля 1945 года вступивших в город Бунцлау».

Тогда же по решению командования Первого Украинского фронта на этом старом деревенском кладбище в Тиллендорфе был сооружен Кутузовский мемориал. Рядом с могилой Кутузова захоронены останки 141 советского воина, погибших в феврале 45-го. У входа на территорию кладбища установлены две фигуры солдат — русского гренадера 1813 года и бойца Красной Армии 1945 года: «они вернулись!».

Буквально на днях, мне попался заголовок в прессе: «Путин пообещал разобраться в ситуации с могилой Кутузова». Я уже хотел бежать за попкорном, тут явно намечался референдум, Народная Республика Силезия и прохождение по Болеславцу колонн вежливых людей, словом – реконструкция по фото к статье. А оказалось – он имеет в виду могилу Кутузова в Казанском соборе Ленинграда, где ранее трудился в мэрии у Собчака: на неё до сих пор не оформлены документы, по сути это бесхозная могила. Попкорн отменился.

Сама же операция, называемая теперь Нижне-Силезской, была окончена 24 февраля 1945 года – на следующий день после праздника Красной Армии. К этой дате, пройдя 150 километров, северная группировка, прежде всего обе танковые армии, вышла к реке Нейсе (приток Одера). Более того, танкисты генерала Лелюшенко смогли форсировать реку Нейсе, и несколько дней вели тяжёлые бои, пытаясь удержать плацдармы на её западном берегу в районе города Гросс-Гастрозе, до подхода пехоты (3-й гвардейской и 52-й общевойсковых армий). Однако для прочного закрепления захваченных плацдармов у Первого Украинского фронта не хватало сил, поэтому вскоре по приказу маршала Конева, плацдармы были оставлены.

Кроме того, не удалось сломить сопротивление немецких гарнизонов в Глогау (его возьмут к празднику 1 апреля) и Бреслау – этот будет взят, как и Севастополь, ко Дню Победы – 7 мая; до этого времени они так и оставались у нас в тылу, блокируя передвижение по главным дорогам. Зато удалось взять Лигниц – третью из наиболее мощных крепостей, составлявших основу немецкой обороны (она упомянута выше в приказе Сталина от 11 февраля).

Интерактивная карта боевых действий:

https://yandex.ua/maps/?um=constructor%3A12deeba5c30dd299205...