Горячее лето 44-го. Пролог

… Въ лѣто 1974 от Рождества Христова, как раз 18-го июня (ровно 46 лет назад), в московской больнице скончался военный пенсионер Г.К.Жуков, единственный в истории Маршал Советского Союза в отставке.

Почему «единственный»? Обладатели этого звания не могут покинуть ряды Вооруженных Сил, и являются действующими военными до самой смерти. Когда маршалы, в силу возраста или состояния здоровья, уже были не способны выполнять свои обязанности, их переводили в Группу Генеральных инспекторов при Министерстве обороны. В этой группе можно было, в принципе, ничего не делать, а только числиться и получать зарплату и доплаты (за выслугу, за звание и так далее). Это имел в виду А.И.Солженицын:

«… Если командиру взвода нужна и сообразительность, и неутомимость, и отвага, и чтенье солдатского сердца, — то иному маршалу достаточно брюзжать, браниться и уметь подписать свою фамилию. Всё остальное сделают за него …».

Кроме того, были казнены по приговору трибунала маршалы Блюхер, Тухачевский, Егоров, Берия и Кулик (последний сначала был понижен в звании до генерала, а через несколько лет казнен).

В этом смысле Г.К. Жукову сильно повезло: он, единственный из советских маршалов, после расставания с армией успел 17 лет «просто пожить нормальной человеческой жизнью» (как мечтал один из персонажей романа «Тихий Дон»). В отставку его отправили ещё в 1957 году, после того как он заигрался в политику. Как выразился другой великий полководец И.С.Конев: «…Жуков не оправдал доверия партии, оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму …». Словом, как в уже подзабытом анекдоте: «Петровна, а за что Медведев уволил Лужкова? – Доверенность потерял!».

Рассказывая о Жукове, многие авторы упоминают: в послевоенные годы он получил народное прозвище «маршал Победы». Не уточняя, какой именно народ придумал подобное прозвище, и для чего. Есть гипотеза, что в данном случае в роли «народа» выступил сам Г.К.Жуков. Ведь, как мы увидим далее, подлинного маршала Победы звали Сталин Иосиф Виссарионович. После его смерти, Жуков и другие полководцы из команды бывшего Первого Украинского фронта, привели к власти Никиту Хрущёва, для чего им понадобилось убить маршала Берию и с ним нескольких генералов (и есть ещё версия, что генерала Ватутина – тоже они). Затем ими была внедрено нынешнее изложение истории, в соответствии с которым «Сталин управлял войной так: к глобусу подходил и показывал» - это заявил на партийном съезде бывший комиссар Первого Украинского фронта, генерал-лейтенант Н.С.Хрущёв, под аплодисменты Жукова и других великих полководцев.

А поскольку в обществе, по любому вопросу, обычно «гуляют» минимум две взаимно противоположные версии (и обе неправильные), то у Жукова есть и оппоненты. Последние резко критикуют его, а иногда и сносят памятники – но только потому, что, по их мнению, он не дорожил солдатскими жизнями, из-за чего сделал плохую статистику потерь в тех операциях, которыми командовал. На самом деле, конечно, статистику делали немецкие пулемётчики и танкисты, а не Жуков с Ватутиным, но главное заблуждение кроется именно в этом «командовал». То есть опять-таки продвигается образ «народного маршала Победы», который в каждом сражении успел отличиться, а дискуссия сводится к теме: «можно ли пожертвовать некоторым количеством солдат, чтобы спасти многих людей» (так этот вопрос сформулирован в американском тесте по психологии для спецназовцев).

Как известно, Жуков озаглавил свою книгу мемуаров не совсем удачно – «Воспоминания и размышления». Ведь от столь информированного автора ждут не философских нравоучений, а конкретных сведений по некоторым важным темам. Тем более, что Сталин, Ватутин, Берия и ряд других высших офицеров не оставили своих мемуаров, по понятным причинам. Образовавшийся вакуум заполняли, условно говоря, Резун-Суворов-Солженицын и ряд других авторов (вплоть до Л.И.Брежнева с его «Малая Земля»), очевидно не владеющих вопросом, либо не желающих внести ясность в события 1941 года и некоторые другие вещи.

Сравните, как озаглавил свои воспоминания немецкий фельдмаршал Манштейн: «Утерянные победы», где уже в самом названии, по-военному прямо обозначил итог своего многолетнего противостояния с генералом Ватутиным. По этой аналогии, уместнее было бы дать мемуарам Жукова народное название «Украденные победы», то есть записанные на себя достижения других людей, которых уже давно не было в живых.

Предстоящий цикл моих публикаций, под условным названием «Горячее лето 44-го…», посвящён не совсем Жукову, а, главным образом, описанию боевых действий на участке Первого Украинского фронта (поскольку там воевал мой дед – офицер артиллерийской разведки Пётр Прокофьевич Лисичкин) и, в меньшей степени, соседних фронтов. Мы лишь начали разговор с юбилея смерти Жукова, точно так же, как ранее, при описании Весны 44-го, прологом было покушение на генерала Ватутина, а финалом – его похороны. Так история лучше запоминается.

Итак, к лету 1944 года Советская Армия почти везде вышла на довоенные границы СССР, а кое-где и проскочила их, вплотную подойдя к порогу полуострова Европа. В частности, довоенная территория Украинской ССР была очищена от противника полностью, а РСФСР – почти полностью (кроме северной части Ленинградской области и Карелии). Немцы продолжали удерживать Прибалтику и частично Беларусь. Линия фронта показана на интерактивной карте по ссылке:

Соответственно, главная цель летней кампании 1944 года заключалась в устранении этого «почти», для чего Советская Армия провела каскад наступлений, по следующей системе: боевые операции начинались через определенные промежутки времени (но финиш у всех был в конце лета), причём каждая последующая операция проводилась южнее предыдущей, они как бы «спускались» (по карте) с севера на юг. Под общим руководством маршала Сталина, один за другим в течение лета начинали и выигрывали сражения на своих участках нижеперечисленные фронтовые объединения и их командующие (подчиненные непосредственно Сталину).

Первыми, с 10-го июня 1944 года, стартовали Карельский и Ленинградский фронты (под командованием маршалов Мерецкова и Говорова), своими смежными флангами совместно проводя Выборгско-Петрозаводскую операцию. На второй день (11-го июня) они прорвали рубеж обороны противника на Карельском перешейке и овладели городом Териоки, а 21-го июня – Выборгом (это исторически второй, во всех отношениях, город Финляндии, совсем как Ленинград второй для России после Москвы). 24-го июня они форсировании реку Свирь на участке между Онежским и Ладожским озёрами, 29-го июня взяли Петрозаводск и Кондопогу, а 21-го июля вышли на линию довоенной границы между Финляндией и СССР. Финляндия, потерявшая армию в этих боях, поставленная на колени, с 25-го августа 1944 года запросила перемирия и получила его, на условиях маршала Сталина. Главным условием было: прекратить боевые действия, расторгнуть военный союз с Гитлером, и сохранять нейтралитет до конца Второй мировой войны. Последнее условие перевыполнено: Финляндия до сих пор сохраняет нейтралитет (как Швейцария), несмотря на все попытки «наших англо-американских партнеров» втянуть её в НАТО.

Южнее (на стыке Прибалтики и Ленинградской области) действовали Второй и Третий Прибалтийские фронты (под командованием генералов Ерёменко и Масленникова).

Ещё южнее, в Белоруссии, 23-го июня 1944 года стартовала операция «Багратион», проводимая силами четырёх фронтов: Первого Прибалтийского (генерал Баграмян), Третьего Белорусского (генерал Черняховский), Второго и Первого Белорусских (генералы Захаров и Рокоссовский). Нетрудно заметить, что дата старта этой операции приурочена к годовщине, как это часто делали в Советском Союзе, а именно – к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ход «Багратиона» (как и других нижеперечисленных операций) будет освещён далее.

Ещё южнее и ещё позже включились «украинские» фронты: 13-го июля Первый Украинский фронт (под командованием маршала Конева) начал Львовско-Сандомирскую операцию (силами одного этого фронта, который, впрочем, стоил двух), и, как финал всего, 20-го августа стартовала Яссы-Кишиневская операция, проводимая совместно Вторым и Третьим Украинскими фронтами, под командованием генералов Малиновского и Толбухина – они справились за неделю.

Как видим, по сравнению с весной-44, в высшем командном составе произведены знаковые перестановки. Погиб командующий Первым Украинским фронтом генерал Ватутин, а после взятия Севастополя был расформирован Четвёртый Украинский фронт генерала Толбухина. Но высвободившегося Толбухина не поставили на место Ватутина, а провели рокировку: каждый из «украинских» командующих перешёл на фронт, номер которого меньше на единицу: Толбухин с Четвёртого на Третий, Малиновский – с Третьего на Второй, Конев – со Второго на Первый Украинский фронт. Это было необходимо для того, чтобы жуковский протеже Конев участвовал в последующем взятии Берлина, вместе с самим Жуковым (который, как мы увидим далее, «подвинет» Рокоссовского и займёт его место во главе другого фронта, берущего Берлин – Первого Белорусского). На повышение пошли полководцы, проявившие себя в весенних боях на Правобережье Днепра: командовавшие армиями генералы Черняховский и Захаров возглавили Третий и Второй Белорусские фронты, а с собою Черняховский забрал генерала Людникова (чей корпус штурмовал Тернополь) и сделал его командующим армией на своём новом фронте.

Теперь возникает вопрос – а где же в этой расстановке был Г.К.Жуков, будущий «народный маршал Победы» (до которой оставалось 11 месяцев войны, и то – уже на чужой территории)?

Чтобы это понять, нужно вернуться немного назад по тексту: «… Второго и Первого Белорусских фронтов (генералы Захаров и Рокоссовский) …» - вот там-то и «спрятан» Жуков: как заместитель Сталина, он координировал взаимодействие Захарова с Рокоссовским. Сам Сталин редко выезжал в войска, тем более на командные пункты армий и дивизий: для этого он отправлял своих представителей, одним из которых и был Жуков. Другими были, например, маршалы Василевский (он координировал взаимодействие между фронтами Черняховского и Баграмяна) и Тимошенко (координировал Толбухина с Малиновским).

Должность координатора очень важна. Это очевидно, например, всякому, кто знаком с ходом Второй и Третьей битв за Харьков. В обоих случаях происходила военная катастрофа из-за недостаточной координации взаимодействия двух соседних фронтов: того, что брал Харьков, и того, что действовал южнее (в Донбассе). В обоих случаях «донбасский» фронт пропускал противника через свои боевые порядки, в результате «харьковский» оказывался в окружении, из-за внезапного удара противника из Донбасса на север (вдоль русла реки Северский Донец).

Однако руководителем боевых действий на участке фронта является только командующий войсками этого фронта (подчиненный непосредственно Верховному Главнокомандующему, т.е. маршалу Сталину). А не приехавший в командировку из Москвы (с личным поваром и 16-ю телохранителями) консультант, координатор или чей-либо заместитель. Парадоксально, что лучше всех это объяснил именно сам Г.К.Жуков. Как-то, во время битвы за Москву (где Жуков командовал фронтом, а Рокоссовский – одной из армий этого фронта), Жуков запретил Рокоссовскому отводить свою армию немного назад – на более выгодный рубеж обороны. Рокоссовскому удалось дозвониться до начальника Генерального Штаба и получить согласие на отход. Однако Жуков сразу прислал Рокоссовскому грозную телеграмму: «Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Жуков».

Обычно эту телеграмму приводят, чтобы обвинить Жукова (армия Рокоссовского в итоге погибла, а немцам открылся путь на Москву). Но никто и никогда не подвергает сомнению само право командующего фронтом отменять приказы даже начальника Генерального Штаба, поскольку они противоречат субординации: такие приказы может отдавать только Сталин.

Поэтому очень странно, что во всех рейтингах «Лучшим Полководцем» объявлен именно Жуков, хотя он ещё в августе 1942 года был отстранён от самостоятельной командной работы, и не имел в подчинении даже батальона. С тех пор Жуков был только координатором, лишь весной 1944-го временно исполнял обязанности командующего Первым Украинским фронтом (вместо раненного Ватутина), потом снова ушёл в координаторы (передав «Первый» Коневу), и лишь с ноября 1944-го, подвинув Рокоссовского, возглавил Первый Белорусский фронт и командовал им уже до конца войны. Как видим, в отношении и Ватутина и Рокоссовского была применена одна и та же схема: сначала Жуков их «координировал» (вникая, вынося мозг и ни за что не отвечая), а потом занимал их место, не забывая протягивать Конева (которого в своё время спас от трибунала и расстрела).

Возвращаясь в 18-е июня 1974 года: к этой дате подготовил красивое стихотворение Иосиф Бродский (лауреат Нобелевской премии по литературе, похороненный в США), представитель того самого народа, что дал Жукову прозвище «маршал Победы» для вытеснения имени Сталина из военной истории. Стихотворение приводится ниже (не полностью), как видим: здесь Жукову приписан «манёвр среди волжских степей», хотя на самом деле Сталинградским контрнаступлением командовали генералы Ватутин, Рокоссовский и Ерёменко, а Жуков в те дни проводил неудачные операции в районе Ржева, вместе со своим протеже Коневым. Лучше бы Бродский обыграл именно эту тематику.

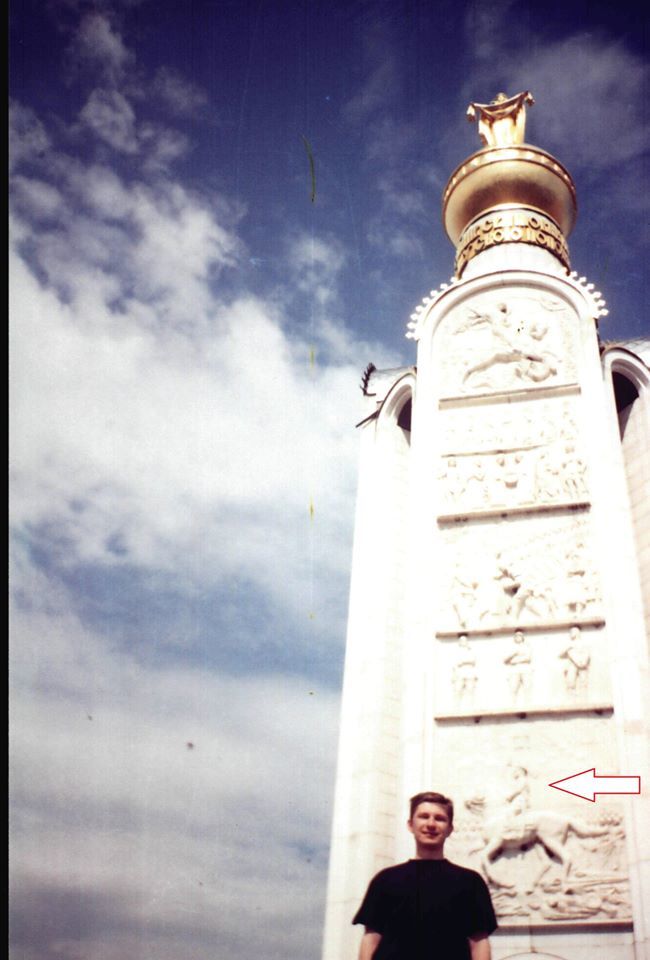

Кстати, на Курской Дуге тоже командовали Ватутин и Рокоссовский, «… а памятник – Жукову», в смысле – именно он изображён на звоннице в Прохоровке (на прилагаемом фото отмечен стрелкой, симметрично относительно фигуры Георгия Победоносца, который вверху как бы скачет навстречу Георгию Жукову). Надо ли после этого напоминать ещё и о скандальном памятнике в Харькове – городе, который был взят Ватутиным и Коневым ко Дню рождения дочери Ватутина (ей 23-го августа 1943 года исполнилось 12 лет), а Жуков тогда выступал в привычной роли «координатора взаимодействия между фронтами Ватутина и Конева».

Да и свои дни он заканчивал отнюдь не «в опале»: начиная с 1965 года, когда Хрущёва сменил Брежнев (тоже – бывший генерал с Первого Украинского фронта), Жуков снова был в фаворе, приглашался на правительственные мероприятия, выступал с лекциями и интервью, награждался юбилейными орденами, писал книги и консультировал кинорежиссеров, т.е. продолжал создавать «правильную» военную историю, а его прах захоронен в Кремлёвской стене, что не является признаком опалы. Тут скорее можно говорить о сугубо внутреннем душевном дискомфорте, с которым, возможно, был вынужден жить Жуков после убийства Берии (и не только), хотя формально его за это никто не преследовал в юридическом порядке. Да и само по себе описание пышных похорон мало согласуется с опалой; того же Сталина закопали совсем не так, небрежно вытряхнув из Мавзолея.

«… Вижу колонны замерших внуков,

Гроб на лафете, лошади круп.

Ветер сюда не доносит мне звуков

Русских военных плачущих труб.

Вижу в регалии убранный труп:

В смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали

Стены, хоть меч был вражьих тупей,

Блеском манёвра о Ганнибале

Напоминавший средь волжских степей,

Кончивший дни свои глухо, в опале,

Как Велизарий или Помпей.

К правому делу больше десницы

Жуков уже не приложит в бою.

Спи; у истории русской страницы

Хватит для тех, кто в пехотном строю

Смело входили в чужие столицы,

Но возвращались в страхе в свою…»