Bf-109 – найкращий литак: високо злитае, не впаде нияк1

Давно обещанный пост про Bf-109, где затрагивается целый пласт проблем: этот самолёт и связанная с ним история – одна из причин того, что немцы проиграли Вторую Мировую войну.

Не хотелось бы углубляться в технические нюансы, интересные лишь специалистам и школьникам на карантине, к тому же дело ведь не только в технике. С одной стороны, Bf-109 имел массу недостатков, большинство из которых общеизвестны, а прежде всего он имел конструктивный дефект крыла, что делало его, пожалуй, худшим из боевых самолётов Второй Мировой войны (разумеется – среди современных ему машин, а не довоёвывавших своё моделей 20-х годов). С другой стороны, в литературе недостаточно освещены причины, по которым заведомо непригодный к эксплуатации самолёт был принят на вооружение в качестве основного. Более того: он стал самым массовым истребителем в истории мировой авиации, и самым массовым самолётом Германии – их выпустили 33 тысячи штук, в ущерб по-настоящему годным моделям других производителей.

В связи с этим, представляет интерес история появления этого самолёта и его постановки на вооружение. Именно она позволяет нам пролить свет на некоторые малоизученные аспекты Второй Мировой войны.

Начать уместно с самого начала. В годы Первой Мировой войны, в немецких ВВС служили несколько ребят, впоследствии широко известных. Это, например, так называемый «красный барон» Манфред фон Рихтгофен – наиболее результативный лётчик-ас Первой Мировой войны. Он командовал самой элитной эскадрильей, погиб в 1918 году, а вместо него эскадрилью возглавил некто Герман Геринг – будущий человек № 1 в авиации Третьего Рейха. Двоюродный брат барона Рихтгофена в годы Второй Мировой войны будет командовать одним из шести немецких воздушных флотов.

И в той же, элитной эскадрилье, под командованием Рихтгофена и затем Геринга, служил ещё один ас – Эрнст Удет, занимавший второе место (после Рихтгофена) в рейтинге самых результативных лётчиков Первой Мировой войны. А в годы Второй Мировой и перед ней, этот Эрнст Удет был третьим человеком в иерархии германской авиации (после Геринга и Мильха).

Он имеет самое непосредственное отношение к появлению Bf-109. Как и Мильх, командовавший одним из авиаполков в Первую Мировую войну, а во время Второй Мировой – человек № 2 в немецкой авиации после Геринга.

Итак, закончилась Первая Мировая война, и для проигравшей в ней Германии наступили тяжёлые времена. Ну, допустим, Мильх устроился на хорошую работу в авиастроительную фирму Юнкерса, а потом был директором государственной авиакомпании «Люфтганза». Но для большинства немцев это было примерно как у нас в девяностые годы: ни денег, ни работы, высокая инфляция и массовая миграция за рубеж. Люди выживали как могли.

Так, упомянутый выше Удет, не в силах расстаться с авиацией, в 1922 году зарегистрировал фирму «Удет Флюгцойгбау», где пытался собирать простейшие летательные аппараты и продавать их богатым людям. Ну, «фирма» - это громко сказано, в СССР это назвали бы «Кружок любителей авиамоделей». У них была печать, регистрационный номер и юридический адрес на арендованную мастерскую в пустом цехе завода сельскохозяйственной техники. И с десяток сборочных комплектов от «Альбатроса» - немецкого истребителя Первой Мировой.

Размещались они в городке Бамберг, это в Баварии. Я почему знаю: там сидел в концлагере старший брат моего деда, Александр Прокофьевич Лисичкин. По иронии судьбы он тоже авиатор, командир бомбардировщика (242-й д.б.а.п.), сбит над Белоруссией 24 июня 1941 года, попал в плен, содержался в офицерском лагере в Хаммельсбурге, а в Бамберге была их удалённая стройплощадка (делали плотину на реке), и оттуда он сбежал. Но это уже другая история.

Как и у нас в девяностые годы, на фоне всеобщей нищеты в Германии появились люди, у которых было очень много денег. Чуть не сказал – «новые русские», на самом деле – очень даже старые. Речь, конечно, о членах императорского дома Романовых и их окружении в лице дворян – эмигрантов из Российской Империи. Уже давно не является секретом, что первыми спонсорами Гитлера, вернее – его партии, стала талантливая семья Романовых, которая руками Гитлера планировала свергнуть Советскую Власть и вернуть себе бывшую Российскую империю.

Великий князь Кирилл Романов (двоюродный брат Николая Второго), провозгласивший себя наследником российского престола, поселился в баварском замке Эдинбург, принадлежавшем его жене – Виктории Кобургской, и с тех пор Бавария стала, как называют сейчас, «родиной / рассадником фашизма».

Вот как рассказывает об этом сайт «Русская семёрка»:

«… у Кирилла Романова … в 1920-х годах обнаружились связи с нацисткой партией Адольфа Гитлера. Обосновавшись в немецком городе Кобург, Кирилл Владимирович вместе со своей супругой жертвовали внушительные суммы на поддержку НСДАП. Финансовым посредником для осуществления благотворительных капиталовложений четы Романовых сначала был Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, а затем генерал Василий Бискупский …».

(кстати, Бискупский – мой земляк, харьковчанин из Богодуховского района. Рихтер – тоже русский эмигрант, родился в Таллине). Это они ещё не упоминают известных однокурсников Макса Рихтера по Рижскому политехническому институту: Бруно Шикеданц и особенно Альфред Розенберг – он закончил ещё и Московское ВТУ имени Баумана, главный идеолог Третьего Рейха.

В похожем ключе высказывается сайт Википедия, говоря о Виктории Кобургской (супруге Кирилла Романова):

«…Будучи в Германии, Виктория Фёдоровна заинтересовалась Нацистской партией, которая привлекла её антибольшевистской позицией и дала надежду на то, что национал-социалистическое движение сможет помочь восстановить российскую монархию. Вместе с супругом княгиня посетила нацистский митинг в Кобурге в 1922 году и пожертвовала деньги партии…».

Тогда, в начале 20-х годов, в НСДАП вместе с Гитлером вступили Герман Геринг и Эрнст Удет – и в их лице спонсоры фашизма нашли людей, которые разбираются в самолётах. Вообще-то в то время в Германии хватало своих авиапроизводителей с большими традициями: Юнкерс, Дорнье, Хейнкель и другие. Но они были (с точки зрения организаторов) чужими людьми, а для этой ответственной и очень деликатной миссии нужен был «свой человек», в исконно нашем понимании. Поэтому в дальнейшем все вышеперечисленные авторитеты пребывали где-то на задворках истории – в тени возникшей в эти дни из ниоткуда фирмы «Мессершмитт».

Всё начиналось, как в сказке про «Микрософт»: ребята, возившиеся с железяками в гараже, под действием неведомой (для публики) силы вдруг стали великими производителями всемирного масштаба. В данном случае это был не гараж, а упомянутый сарай Удета.

Первым самолётом, изготовленным «фирмой» Удета, был лёгкий прогулочный U1 (переработанный истребитель «Альбатрос»). На его базе были созданы U2, U3, U4, затем 4-х местный U5, U6, и ультралёгкий U7 «Колибри»; U8, биплан U12… Но всё это были штучные аппараты. В тот период было мало заказчиков, и фирма Удета по сути обанкротилась. От неё остался пустой цех, несколько случайно непроданных станков, штук 6 недособранных летательных аппаратов, пыльная куча обечаек, шаблонов и прочей оснастки для авиапроизводства.

Это и стало стратегической базой для будущей фирмы «Мессершмитт», зарегистрированной одним студентом в 1923 году. Уроженец Бамберга, Вилли Мессершмитт, выпускник Мюнхенского технического университета, взял эту точку в субаренду, вместе со всем барахлом. Попутно он, познакомившись с Удетом, по его рекомендации вступил в НСДАП в 1924 году (впоследствии получил даже золотой значок как ветеран этой партии).

Отчимом Вилли Мессершмитта был, как сообщает Википедия, «американский художник». Если же копнуть глубже, то на генном уровне:

«… Мессершмидт Даниил Готлиб (1685-1735) – натуралист, врач. Уроженец Данцига. По приглашению Петра Первого в 1716 году прибыл в Россию. В 1720-27 годах, исследовал Барабинскую Степь, Кузнецкий Алатау, рр. Енисей, Нижнюю Тунгуску, верховье р. Лены, оз. Байкал, Даурию, оз. Далай-нор (в Монголии). Результаты экспедиции были описаны в 10-томной рукописи на латинском языке «Обозрение Сибири или три таблицы простых царств природы». По неизвестной причине, по указанию «сверху» книга была запрещена к публикации, а её автор вскоре умер при странных обстоятельствах».

Мессершмитты не коренные жители Германии, а репатрианты из волны реэмиграции русских немцев, возникшей в начале ХХ века.

В один из недоделанных планеров Удета (как переработку лёгкого истребителя Альбатрос) он вставил двигатель Bristol Cherub мощностью от 24 до 36 л.с. Предыстория этого события туманна. Как часто пересказывается: «В 1924 году несколько немецких пилотов заказали фирме Flugzeugbau Messerschmitt Bamberg переделку хорошо зарекомендовавшего себя спортивного планера S.16b в спортивный самолет» (самолёт – это планер + двигатель. Планер – это самолёт без двигателя).

Первый полёт этого аппарата, получившего индекс «М-17», состоялся в январе 1925 года. В течение этого года самолет даже участвовал в нескольких соревнованиях, однако успеха ни в одном не добился.

В 1926 году M-17 участвовал в нескольких перелетах. И тут случайно повезло: пьяная компания решила покататься на аэроплане, и это были известные на всю Германию: герой Первой мировой войны пилот барон Эбергарт фон Конт и писатель Вернер фон Лангсдорф (это его брат командовал линкором «Адмирал Шпеер»). Они умудрились, будучи на неадеквате, залететь в другое государство: из Бамберга в Рим. Оказалось, что это был европейский рекорд. В этом полете M-17 впервые для легких спортивных самолетов пересёк Центральные Альпы, общее время полета составило 14 часов. Для проигравшей войну Германии, на которую был наложен запрет на разработку истребителей, и по сути уничтожена лёгкая авиация, это было феноменальное достижение. На молодого парня, собиравшего самолёты в сарае, обратили внимание влиятельные люди. До конца 1927 года было произведено 8 экземпляров M-17.

В том же 1926 году в Мюнхене (столице Баварии и «родине фашизма») была создана акционерная авиационная фирма «Bayerischen Flugzeugwerke» (BFW или Bf). Три акционера: Министерство путей сообщения Германии, Правительство Баварской республики и Банкирский дом Merck, Finck und Co. По поводу последнего участника, на первый взгляд ничего необычного.

Современные люди представляют себе «банк» как некое место, в котором лежит много денег. Откуда эти деньги? Ну, наверное, привлекли под депозит от физических и юридических лиц. Но надо понимать, что в те годы в Германии была такая гиперинфляция и безработица, что людям было в основном не до депозитов. Банк выполнял роль, скорее, финансового посредника, с помощью которого анонимные «благотворители» (в целом – вполне известные) могли финансировать некие нужные им конкретные проекты.

Как сказано выше, тогда в Германии хватало своих, нормальных авиапроизводителей с традициями. Но той силе, что зарождалась в Баварии, нужна была своя, так сказать «партийная» авиация. И это в дни, когда Юнкерс, Хейнкель, Фокке-Вульф и Дорнье полным ходом строили заводы в Кольчугино, подмосковных Филях, в самой Москве, Киеве и у нас в Харькове (все они до сих пор работают, хотя насчёт харьковского это громко сказано).

Так вот, новосозданное АО «BFW (Bf)» стало владельцем территории обанкротившегося завода сельхозмашин в Бамберге, того самого, где находилась и обанкротившаяся фирма Удета, вместе с правами на самолеты Udet U-12a и U-12b Flamingo. И первое, что попыталась производить «BFW (Bf)», были вот эти модели.

Что касается субарендатора – Вилли Мессершмитта, делавшего реальные самолёты, то в Министерстве путей сообщения сложили два и два, и провели переговоры о юридическом объединении этих двух «фирм». Результатом стало слияние, на следующих условиях: если для «BFW (Bf)» это будет экономически целесообразно, оно осуществит финансирование (из государственных субсидий) производства самолетов, которые разработает «Messerschmitt Flugzeugbau».

В следующем, 1927 году, все производственные мощности «BFW(Bf)» были переведены из Бамберга в Аугсбург, ещё позже – создана более мощная производственная база в Регенсбурге (1933 год). Кстати, после войны Вилли Мессершмитта судили за сотрудничество с нацистами и за то, что использовал рабский труд военнопленных – в том числе и моего родственника, как сказано выше.

Первыми их машинами были как раз те самые самолеты Удета, уже под индексами BFW-1 Sperber и BFW-3 Marabu (модификации удетовского U-12b – прогулочного Flamingo). Их выпуск, уже под руководством Вилли Мессершмитта, начался в 1927 году. Однако вскоре настали тяжелые времена мирового экономического кризиса, количество заказов стремительно сократилось, и в июне 1931 г. фирму «Байерише Флюгцойгверке» объявили банкротом. Распродав все имущество, включая личный автомобиль, Вилли Мессершмитт хотел было уехать в Канаду.

Однако здесь снова вмешался его величество Случай. По официальной версии, нашлись некие «румыны» с большими деньгами (в Румынии, Карл!), которые купили у Мессершмитта лицензию на производство (!) легкого двухместного спортивного самолета Марабу М23 (в Румынии он получил обозначение IАR-36). Нигде не приводится название конкретной «румынской» организации – юридического лица или госкомпании, которая своим заказом фактически спасла Мессершмитта от исчезновения с деловой арены. Если же не заниматься поисками чёрной кошки в тёмной комнате, то уместно напомнить: женой тогдашнего короля Румынии была Мария Кобургская, родная сестра Виктории Мелиты Кобургской (упомянутой выше жены Кирилла Романова, жившего в Баварии, правообладателя российского престола).

Окончательно всё становится на свои места, когда выясняется, что покупателем этого самолёта был видный деятель германской национал-социалистической партии Рудольф Гесс.

Впоследствии Мессершмитт и Гесс стали близкими друзьями. Это тот самый Гёсс, сыгравший тайную роль посредника в стратегическом сговоре Гитлера с англо-американцами, которые как раз тогда, в начале 30-х, перекупили гитлеровскую партию у русских дворян.

Если изначально Гитлера готовили на роль парня, который во главе Германии уничтожит Советскую Власть и вернёт Россию семье Романовых и их окружению, то в тридцатые годы его задача модифицировалась и стала более глобальной: сначала разгромить СССР руками Германии, затем подставить под разгром саму Германию, тем самым расчистив место для нового хозяина планеты.

Романовым и их последующей плеяде крипто-дворян (под видом коммунистов) при этом отводилась роль местных князьков, которым дозволено по-мелкому грабить Россию, при условии удержания её в определенных рамках, заданных англо-американцами. Ну словом всё как сейчас и есть.

Тот план был выполнен в полном объёме, а фирме Мессершмитта отводилась ключевая роль в той части, где говорится о разгроме Германии. Его тайной задачей было создать такой самолёт, который причинит больше вреда самой Германии. А уж другие ребята поставят этот самолёт на вооружение – и только его один, задвинув все остальные модели. Главное было – сделать это красиво, чтоб никто не догадался.

Этот самолёт должен был иметь скрытый дефект, и при этом кучу явных преимуществ, которые позволят его проталкивать, не вызывая подозрений в самой Германии. Новый самолёт – им стал Bf-109 – должен был проигрывать британским Спитфайрам и Харрикейнам, как впрочем и впоследствии МИГам, ЛА, ЛАГГам, ЯКам-9 и тем более самолётам США.

Итак, в начале 30-х годов партия Гитлера была приведена к власти (мы все прекрасно знаем, как это делается, и в наше время), а Герман Геринг стал вторым человеком в Германии после Гитлера. В 1936 году, в очередной раз посетив США, Геринг зашёл в цирк, где выступал упомянутый выше Эрнст Удет, бывший лучший лётчик Первой Мировой. Уехав из Германии в 20-е годы после банкротства, Удет устроился в Америке цирковым пилотом. Может, вы видели такой аттракцион на наших базарах: мотоциклист, катающийся внутри шара, в том числе вниз головой. Так вот Удет проделывал то же самое, только не на мотоцикле в шаре, а на маленьком самолёте, выполняя фигуры высшего пилотажа для увеселения праздной публики.

Геринг предложил ему уволиться из цирка и вернуться в Германию, рассказав – какие там теперь перспективы и какая будет зарплата. С 10 февраля 1936 года они поставили сильно пьющего Удета инспектором истребительной и бомбардировочной авиации, а 9 июня того же года — Председателем Технического Управления Люфтваффе, переформированного в 1938 году в Управление Снабжения и Поставок Люфтваффе,- аналог Планового Мобилизационного Управления в СССР. 1 февраля 1939 года Удета назначили начальником боевого снабжения Люфтваффе с титулом Генерал Авиатехники (с подчинением ему соответствующего сектора ВПК Германии).

И ещё одно из главных действующих лиц в этой истории – это уже упомянутый выше, ещё один лётчик-ветеран Первой Мировой, Эрхард Мильх, директор авиакомпании «Люфтганза», который (как сообщает Википедия), «с 1920-х годов был тесно связан с нацистским движением и оказывал услуги финансового и транспортного характера видным деятелям нацистской партии: Гитлеру подарил отличный самолёт, а Герингу каждый месяц переводил 1000 марок из фонда компании».

Поскольку Удет был, хоть и национальным героем Германии (для представительской должности – самое то), и в доску «своим человеком», но при этом – законченным алкоголиком и без опыта административной работы, они назначили Мильха «секретарём» (фактически – первым помощником) к Герингу. Кстати, это тот самый Мильх, по поводу которого Геринг сказал знаменитую фразу – «в своём министерстве я сам буду решать, кто еврей, а кто нет»: нацистам реально были нужны высокие деловые качества Мильха. Когда в 1941 году Удет окончательно спился и застрелился, Мильх занял его место уже официально.

Широко известно то, что у Мильха был давний личный конфликт с Вилли Мессершмиттом, из-за чего Мильх многократно пытался уничтожить последнего. Но каждый раз Мильху звонили «сверху» и требовали оставить Мессершмитта в покое. Но обычно не уточняется, что такое «сверху» в отношении Мильха, а таких было в Германии три человека: Гитлер, Геринг и Гёсс.

Итак, сразу после прихода нацистов к власти, фирма "BF" с 27 апреля 1933 года восстановила производственную и коммерческую деятельность. Подписано Соглашение об отмене Постановления о банкротстве. В июне того же года там работает уже 82 человека (в прежние годы было хорошо если полтора десятка, на пике – человек 30).

Мильх сумел продавить, достаточно странное ограничение: прямо запретить фирме Мессершмитта заниматься разработкой самолётов. Разрешалось только лицензионное производство. Но незримые покровители Мессершмитта тут же организовали заказ на изготовление 30 штук самолётов по проектам фирмы Дорнье Do-I, и 24-х самолётов конструкции Хейнкель Не-45. Появились заказы – появились деньги, построены новые цеха, на фирму повалили квалифицированные работники, и дело закрутилось.

Тут опять в жизни Мессершмитта внезапно всплывают некие загадочные «румыны», с которыми, чисто по-русски положив болт на запрет Мильха (и это – в Германии!) был заключён контракт на РАЗРАБОТКУ и изготовление 8-местного пассажирского самолёта «М-36», а также 2-х местного спортивного моноплана «М-37».

И вот именно этот «румынский» самолёт, неизвестно откуда взявшийся и который юридически и фактически не мог быть создан в тогдашнем арендованном сарае Вилли Мессершмитта, и стал всемирно известным лёгким универсальным самолётом «Мессершмитт Bf-108». Он же – Тайфун, он же ХС-44/ Олдон, он же Пингвин, и т.д. Это будет самым покупаемым самолётом в мире, самым известным самолётом в своём классе. Bf-108 будет выпускаться в двух версиях: 2-х местный самолёт связи, и 4-х местный туристический и почтовый. Здесь интересны общепринятые даты: Bf-108«А» - взлетел в 1934 году, Bf-108 «В» - взлетел в 1935 году.

Тем временем в 1934 году Герман Геринг объявляет конкурс на истребитель для ВВС Германии, и уже 26 марта 1935 года из сарая Мессершмитта взлетает в небо великий Bf-109, а в 1936 году принимается на вооружение.

Так вот, спортивный самолётик Bf-108 был создан для того, чтобы закрыть факт отсутствия прототипов истребителя Bf-109. Как видите, индекс этих самолётов как бы предусматривает поэтапное развитие базовой версии, но по сути это две разные машины. Строго говоря, Bf-109 появился из ниоткуда, он не имеет прототипов, чертежей, проектов в разных вариантах. Он как-то сразу стал таким, как был потом до 1945 года, несмотря на все многочисленные модификации, варианты и версии – которые только утяжеляли и ухудшали и без того никуда не годную машину.

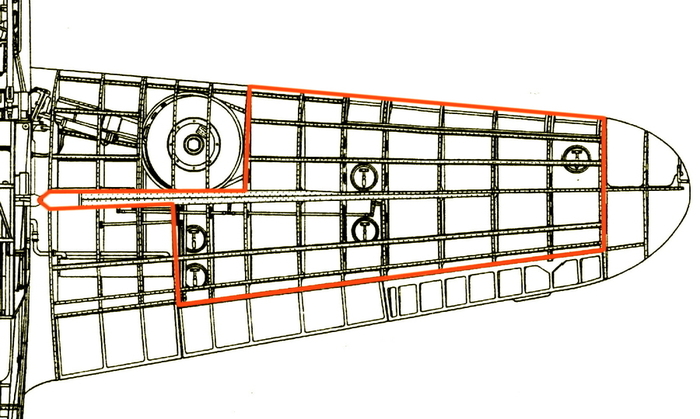

Главным недостатком Bf-109 была аэродинамика крыла. Оно имело выемку для убирающегося шасси, которую только в 1945 году (в версии «К») догадались закрыть заслонкой, и ещё одну выемку для радиатора. Обе выемки находились у основания крыла, спереди и сзади лонжерона соответственно. (лонжерон – это такая силовая рама, перпендикулярная корпусу, на которую крепится крыло).

В результате силовая схема крыла выглядела, по меткому выражению авиационного историка Виктора Бакурского, как «эскимо на палочке» (см. фото – оно понятно с первого взгляда даже неспециалистам). Ни в Германии, ни в Румынии, да хоть в Папуа-Новой Гвинее такое крыло в здравом уме сделать не могли. Это была в чистом виде диверсия, очевидность которой сильно разочаровала бы даже начинающих следователей НКВД.

Самолёт с таким крылом нежизнеспособен, и прежде всего в качестве истребителя. Дело в том, что он хуже всех самолётов в мире может маневрировать в горизонтальной плоскости. Вперёд и вверх – всегда пожалуйста (это больше зависит от мощности мотора), но вправо-влево просто никак: разворот этого самолёта представлял собой нечто грандиозное, и сопровождался поистине космическими перегрузками для пилота.

Абсолютно все истребители Второй Мировой, включая наши «ишачки-бипланы» времён войны в Испании, побеждали его в воздухе при правильной организации боя. Всё, что от них требовалось – это в критический момент атаки свернуть вправо (влево) относительно боевого курса, пропустив мчавшийся как топор «мессершмитт» (не способный изменить курс), и потом спокойно подстрелить его вдогонку из пушки и пулемёта.

Но это что касается боя истребителей между собою, т.е. выяснение отношений в очень узком кругу. А ведь главная задача авиации на войне – это уничтожение (бомбардировка) наземных целей. Соответственно, задача истребителя – это уничтожать бомбардировщики противника. Так вот, знаменитые ковровые бомбардировки Европейского Полуострова, предпринятые нашими англо-американскими партнёрами, стали возможны именно «благодаря» этим особенностям Bf-109, основного истребителя Германии.

Для того, чтобы уничтожить бомбардировщик, истребитель не должен быть таким прямолинейным. Bf-109 пытался атаковать под определенным углом – и под этим углом просто пролетал, пересекая курс бомбардировочной эскадры. Здесь самолёт должен именно «порхать», как бабочка, вправо-влево, чтобы прорваться через плотный заслон истребителей прикрытия, и поразить главную жертву – стратегический американский бомбардировщик.

Всем известные результаты деятельности бомбардировочной авиации союзников говорят сами за себя: 33 тысячи Bf-109 разных модификаций, призванные ей помешать, благополучно угробили сами себя, не оказав существенного влияния на обстановку в небе над Европой. Да и над СССР тоже: там они чувствовали себя комфортно лишь потому, что в первые дни войны наша авиация была разгромлена на аэродромах, не успев взлететь. Но на второй и третий год ситуацию переломили и у нас: в воспоминаниях лётчиков и кинофильмах вы можете услышать, как с напряжением говорят про малочисленные «фокке-вульфы», тогда как «мессеры» опасны разве что для наших тихоходных бомбардировщиков и транспортников, вынужденно идущих без прикрытия.

Но всё это будет ясно уже потом. А тогда, перед войной, этот самолёт проталкивали в Германии с поистине титаническими усилиями, не гнушаясь самыми грязными приёмами.

Уже упомянутый неугомонный Мильх, прямо запретил фирме «Мессершмитт» участвовать в государственном конкурсе 1934 года на лучший истребитель для Германских ВВС (и актуальным был его же запрет заниматься разработкой самолётов в принципе). На основании: мол, фирма «Мессершмитт» не имеет опыта в этом деле (а это, кстати, значит, что никакого прототипа у неё тогда не было точно). Соответственно, им не выслали конкурсные условия, т.е. тактико-технические требования к самолёту.

Конечно, на Мильха потом надавили «сверху», и он изменил своё мнение. Но это никак не объясняет, каким образом на фирме «Мессершмитт» создали самолёт (потом победивший в конкурсе), не имея ни тактико-технических требований, ни финансовых гарантий, ни юридического права участия в конкурсе. Ни своей аэродинамической трубы, в которой можно продувать предварительные модели самолёта (в Германии таких труб было несколько, но все под контролем Мильха).

Есть ещё легенда, что, когда самолёт был якобы построен уже весной 1935 года, на фирму пришёл сам Удет, осмотрел прототип, и заявил, что самолёт – «г..но». Тем не менее, он победил в конкурсе, а Удету за эти разговоры Геринг очень хорошо надрал одно место.

Каким образом «г..но-самолёт» победил? Это не секрет, хотя и не получил должную оценку. Дело в том, что на первую конкурсную машину поставили не тот мотор, который был в тактико-технических требованиях.

По условиям конкурса, все участники должны были быть с одинаковым двигателем, в равных условиях. Они и поставили в свои самолёты юнкерсовский мотор Jumo 210 мощностью 610 л.с.

А на Мессершмитт Bf-109, в нарушение всех правил и условий подобных конкурсов во всём мире, поставили английский мотор Роллс-Ройс «Кестлер» с взлётной мощностью 695 л.с., и это дало максимальную скорость 467 км/час, что было на 17 км/час больше ближайшего конкурента.

Для сравнения, на реальные предсерийные Bf-108В в 1935 году (якобы – прототипы для Bf-109), ставили Аргус As-10, который имел взлётную мощность всего 240 л.с., что позволяло этому «прототипу» достигать реальной максимальной скорости в 315 км/час.

И на этом конкурсном испытании, естественно, произошло ожидаемое: Bf-109 выиграл конкурс, с помощью английского мотора – который производится в стране наиболее вероятного противника, на котором реальный германский самолёт не никогда не пойдёт в серию, и нет аналогичных моторов на заводах Германии.

Они и в дальнейшем продолжали побеждать в конкурсах, жульничая с моторами, и опираясь на административный ресурс.

Известны странные сравнительные испытания в Травемюнде (26 февраля — 2 марта 1936 г.). Всё произошло за 20 минут. Bf-109 снова летит с английским мотором, Хейнкель – с германским мотором в соответствии с условиями конкурса. Пилот Bf-109 выполнил очень эффектную программу пилотажа, состоявшую из каскада «бочек» в обе стороны. Хейнкель – после взлёта, как-то странно, и необъяснимо, срывается в плоский штопор. Пилот выпрыгнул с парашютом, самолёт разбит. Как и обычно в таких случаях, у Хейнкеля есть запасной, он стоит наготове.

Но комиссия сворачивает испытания. То есть фактически никто и не мог бы вообще понять достоинства или недостатки самолёта. По сути, испытаний реальных образцов самолётов не было как таковых. Никто не проверял и не хронометрировал: скорость подъёма, скорости и радиусы поворотов, пространственные параметры виражей, не проводили сравнительные гонки по кругу, не рассматривали расход горючего, трудности управления самолётом, стрельбу и так далее.

Главным направлением совершенствования Bf-109 в дальнейшем всегда были моторы (они дают самолёту скорость по прямой), а надо было менять крыло: оно даёт самолёту манёвр. Если бы Bf-109 был машиной с реальной историей, то на одном из этапов проектирования и модификации, крыло бы обязательно поменяли, устранив очевидный дефект его аэродинамики.

Но Bf-109 был самолётом, взявшимся из ниоткуда, навязанным «сверху», с врождённым конструктивным дефектом – который не исправляли, а только всё время ставили на него всё более и более мощные моторы, уже с трудом запихивая их в неизменные габариты самолёта.

Мнение о том, что вот если бы этой машине – да нормальное крыло, сродни известному утверждению: если бы нашим «ишачкам» да ещё плюс километров 300 скорости, то и война бы закончилась осенью 41-го. В нашу пользу.